打车软件服务的政府管制失灵研究

2017-05-02汪淑珍许成安

汪淑珍,许成安,娄 平

(1. 北京科技大学 文法学院,北京 100083;2. 南京审计大学 经济与贸易学院,江苏 南京 211815)

打车软件服务的政府管制失灵研究

汪淑珍1,许成安2,娄 平1

(1. 北京科技大学 文法学院,北京 100083;2. 南京审计大学 经济与贸易学院,江苏 南京 211815)

打车软件服务是运用“互联网+”思维解决人们出行问题,由市场自发产生。打车软件服务政府管制的目标是维护公共利益,增加社会福利。四年多的政府管制实践表明,该目标并未达到,甚至产生了非意图的结果,即管制失灵。基于公共管理者立场,从新制度经济学中交易成本理论视角,分析政府管制失灵的原因,指出由管制所致的较高交易成本会抵消管制措施给社会福利带来的好处。通过优化制度安排,界定打车软件服务的政府管制范围,充分发挥市场配置资源的决定性作用并更好地发挥政府作用,是降低交易成本、避免政府管制失灵的较好举措。

网约车服务;打车软件服务;出租车管理;公共交通政策;政府管制失灵;交易成本;互联网科技;互联网+;城市交通管理

一、 问题提出

近年来,伴随着移动互联网科技在中国的发展,人们出行问题的解决也运用上“互联网+”思维,开始向共享经济转变,即根据用户需求从PC端网上整合企业自有的租赁车辆资源,向移动端互联网整合社会闲置车辆资源以实现车辆共享的转变。与此同时,服务端各种打车软件大量涌现,促进了出租车司机和乘客之间的沟通,司机服务资源供给和乘客的需求通过互联网进行匹配,实现了双向选择,这即所谓的“网约车服务”。其中,专车、快车、顺风车等网络预约出租车业务都属于该类。打车软件的出现在一定程度上解决了司乘双方的信息不对称,降低了交易成本,提高了打车效率,对缓解我国出租车经营领域长期存在的打车难、打车贵问题起到了莫大的推动作用①中国移动(贵州)大数据中心的数据显示:传统打车的叫车成功率只占六成,而网约车的叫车成功率高达九成;传统打车时间最起码都要10分钟以上,而网约车在5分钟左右就可以到达,而且网约车不像传统打车一样需要在路边苦等,网约车是不受时间、地点限制的;网约车的出行成本更便宜,出一趟门,家用车平均花费45元左右,专车花费20元左右,而快车在十多元,这样为司机和乘客都节约了30%的出行成本。。同时,网约车也以其多样化的车型选择和周到贴心的服务受到城市居民的热烈推崇。据易观智库的《中国打车APP市场季度监测报告》显示,截至2014年12月,我国打车软件累计用户规模达1.72亿,覆盖全国300多个城市[1]。

但是,网约车的快速发展也带来了一系列的问题。关于网约车交通违法多、交通事故多、市民乘车安全得不到有效保障、异地牌照网约车数量多、加剧城市交通拥堵等的投诉不绝于耳。除此之外,还有来自全国各地出租车驾驶员及其所在企业的强烈抗议,他们认为网约车平台采取补贴、低价等促销手段,妨碍了公平竞争[2]。

鉴于网约车服务是关系民生的大事,对于其所出现的问题,从地方到中央的各级政府都很重视,并先后出台了一系列管制政策。从早期的完全禁止到后来的部分限制、鼓励有序发展和规范准入标准等,这些管制政策的目的,正如交通运输部副部长刘小明所说,“我们改革的根本目的是人民群众高兴不高兴、满意不满意、方便不方便”。然而,从2013年开始,政府管制打车软件服务已走过四个年头,乘客对管制后的网约车服务价格提高、方便程度下降等表达了不满*2016年10月19日,新华社以《新政策之下网约车市场有哪些新变化?》为题报道了不少地方的乘客对于网约车不满的乘车体验。在深圳经常乘坐滴滴、优步专车的市民敖文华说,最近,网约车的价格跟出租车价格差不多,而以前至少比出租便宜20%以上。常年乘坐网约车上班的南昌市民姜先生说,他每天早上原来一般叫车3至5分钟就能到,现在高峰时刻基本上叫不到车,出行十分不方便。,司机则萌生退意。换言之,管制效果并不理想,远未使人民群众高兴、满意和方便,未达到政策预设的目标,甚至产生了非意图的结果,即管制失灵。那么,什么原因导致政府对打车软件服务管制的失灵,成为值得探讨的话题。

如今学界对政府管制打车软件服务的实证分析多集中于行政学、法学等领域,对政府管制也多持肯定态度,认为打车软件服务的健康有序发展需要政府的引导并监督,比如对打车软件服务进行准入管理、安全管理、价格管理和投诉管理[3],取消“打车软件”的加价功能[4],构建政府主导,出租车公司与软件公司合作开发的打车软件运营模式[5]。本文拟立足于公共管理者立场,试图从新制度经济学中交易成本理论视角,解释政府管制打车软件服务失灵的原因,期冀丰富政府管制理论,同时对政府公共管理实践能力的提升提供有益的启示。

二、 政府管制打车软件服务的背景与实践

政府管制打车软件服务与打车软件服务自身发展中存在的问题分不开。打车软件服务的出现与发展是一种伴随科技进步而产生的市场自发行为。由于是市场的自发行为,从其一开始出现就带有市场固有的缺陷或矛盾。当缺陷或矛盾演变成公共问题,涉及公共利益时,自然引起了各利益相关方的强烈关注,进而呼吁对打车软件服务进行政府管制。需求必定引致供给。在此背景下,从地方到中央的各级政府先后出台了一系列管制打车软件服务的政策。

(一) 政府管制打车软件服务的背景

打车软件进入人们的视野,与先进的通讯、计算机及网络技术的迅猛发展,特别是“互联网+”思维的广泛渗透密切相关。技术的发展与人们思维的开阔,使出租车资源高效整合成为可能,各种打车软件服务便悄然兴起。打车软件服务促进了出租车司机和乘客之间的沟通,使得司机服务资源供给和乘客的需求通过互联网进行匹配,实现双向选择,避免了传统打车的司乘双方的信息不对称,因而降低了交易成本,提高了打车效率,为人们出行提供了极大的方便,同时也满足了乘客的多元化出行需求,因此它的出现在短时间内迅速被长期受“打车难、打车贵”困扰的一线城市乘客推崇,很快成为解决城市运力问题的有效途径。

正由于打车软件服务的方便、有效,加上移动互联网技术迅猛发展的推动,打车软件服务在短时间内被越来越多的人所青睐,因此随着日后使用过程中的问题日益暴露,受影响的人群也越来越多,它的问题很快就演变为公共问题。

首先是使用人群问题。打车软件以智能手机为载体,乘客需要操作智能手机并在打车软件平台上发布用车信息,因此对于不使用智能手机的群体(例如老年人等弱势群体)便造成了极大的困扰。特别是在上下班高峰时段,从前路边招手即停,现在却常常发生拒载现象,打车软件的公平性受到质疑。随着高档次高价位的专车的入市,人们对打车软件的公平性又添加了另一层的隐忧:出行是否会越来越贵?

其次是安全问题。司机在驾驶车辆过程中,需要不断接受手机客户端上乘客的呼叫信息,分散了司机驾驶的注意力,容易出现安全事故。另外,私家车通过打车软件进行载客,私家车的车况、司机的驾驶水平等没有保障。这些都会对乘客的人身安全构成威胁。而且,一些司机的违法犯罪活动也威胁到了乘客的生命与财产安全。

最后是对于固有的“交份子钱”的传统出租车经营的冲击问题。可以说,专车的出现对传统出租车经营的冲击是巨大的。私家车作为专车运营,无需缴纳固定的份钱,其保险可能只是传统出租车保险的三分之一甚至更少,私家车的车型、年检和车况要求也与出租车不同,经营成本远低于出租车*相比较每月需缴纳的份子钱与其他费用的出租车司机和使用租赁公司车辆的专车司机,私家车省去了近千元的成本,只需扣除打车软件公司的提成。。同时,在打车软件公司大力的补贴模式下,同样的路程专车的费用可能比出租车更加低廉。“价廉物美”使得越来越多的乘客选择乘坐专车。这对传统的合法出租车运营造成了严重的挤压,使得出租车空驶率增高,效益下降,进而打击了出租车司机的积极性,导致了全国各地多起出租车司机罢运事件发生。通过罢运,广大出租车司机呼吁政府对打车软件进行管制。

诚然,打车软件服务的普及,促进了专车市场规模的扩大,很大程度上方便了群众的出行,强化了行业竞争并且盘活了空闲资源,提供了就业岗位,正外部性显著,因此,站在政府角度,政府没有理由不给予其大力支持;但是,由于它在使用过程中暴露出来的问题大多涉及公共利益,这对政府来说又是个不可回避的现实问题。况且,长久以来政府又以大力打击黑车而闻名,而以P2P模式运营的专车所使用的车辆和人员都是没有客运经营资质的,依照《无照经营查处取缔办法》,这种私家车属于未取得运营资格擅自从事非法营运,似与黑车无异,政府也是应当加以控制的。在此背景下,从地方到中央的各级政府先后出台了一系列管制政策。

(二) 政府管制打车软件服务的实践

可以说,政府对打车软件服务的管制,是随着打车软件服务一系列问题的显现而建立,也将随着问题与矛盾的激化而逐渐得到强化。2012年之前,打车软件服务处于传统出租车行业的电召服务阶段。那时,从中央到地方,政府部门普遍的做法是鼓励电召业务发展。对打车软件服务采取管制措施开始于2012年之后,主要体现在两个方面。

1. 禁止和限制

2012年后,随着打车软件井喷式的发展,所涉及的公平和安全问题越来越突出,政府对于打车软件服务开始采取完全禁止使用的态度。例如2013年深圳市、2014年苏州市、沈阳市、南京市、上海市、北京市等地禁止司机安装及使用打车软件,并宣布以滴滴专车为代表的相关专车服务属于非法运营,将按黑车的性质查处*2015年1月7日,山东济南的陈超因使用滴滴专车拉客,被认定为非法运营,罚款2万元,陈超起诉到法院,这个事件被称为“专车第一案”。。

2014年之后,部分地方政府的态度变得缓和,将全面禁止政策变成限制打车软件使用时段和地段。比如,禁止需求高峰时段使用打车软件和车辆,在行驶过程中禁止司机使用打车软件(例如上海市),或者在场站候客的出租车也不得使用打车软件寻客,除非乘客遇有急、难、险等特殊需求(例如济南市)。

2. 鼓励和规范

随着时间推移和打车软件服务在市场成熟度的增强,政府管制在禁止和限制的同时又有了新的变化。该变化表现在以下几个方面。

第一,鼓励打车软件服务有序发展。面对打车软件服务的禁而不止,一些地方政府改变策略,试图通过行政强制手段推出“打车软件”统一官方平台,成立统一调度中心*见2013年7月出台的《北京市出租汽车手机电召服务管理实施细则》。,以代替市场上已经形成激烈竞争局面的多种打车软件。这实际上是早期个别出租车公司电召服务的翻版。

第二,规范准入标准。除了统一的电召服务外,政府还规定了出租汽车行业开展手机电召服务的准入和退出条件,甚至发布“官方”手机打车软件*2013年8月北京市交通委指定的首批4款打车软件,分别是“冠名”了96106之后的易达打车、移步叫车、摇摇招车和嘀嘀打车。另外,南京也为“打车软件”推出了官方平台“招车宝”。。其中最引人关注的是全国首创的“上海模式”。2015年10月8日,上海给“滴滴快的”发了首张网络约租车平台经营资格证,并没有对参与专车运营的车辆性质进行特别规定,而是允许符合相应条件的车辆接入打车软件服务平台。

规范准入标准的建立,有一个从地方到中央,再回到地方的过程。这表现在交通运输部适时参与到打车软件服务管制规范的主体中来。相比于地方政府,交通运输部则以更积极的态度应对打车软件服务的发展:一方面,对地方政府的上述做法予以肯定,认为地方政府在“着力营造统一、开放、公平、有序的发展环境”;另一方面,在为期半年的调研基础上,于2015年初肯定了专车对满足运输市场高品质、多样化、差异性需求具有积极作用。在肯定的同时,交通运输部出台了一些对打车软件服务的具体管制政策。影响最大的是2016年7月28日交通运输部对外发布了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(简称《暂行办法》)[6]。《暂行办法》明确规定,各个平台的专车和快车,使用符合条件的车辆和驾驶员,可以提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动*但私人小客车合乘(也称为拼车、顺风车),则不在此放松管制之列,交通运输部要求按地方政府有关规定执行。。

作为回应,地方政府在交通运输部的《暂行办法》出台后,也于2016年10月纷纷出台了一系列网约车管理细则(相关城市有北京、上海、广州、深圳、成都、南京、武汉、合肥),这些细则与中央的政策大同小异。其中具有实质性的规定体现为“三限”:限制司机(本市户籍或有居住证)、限制车辆(一两年内新车,排量在1.8或2.0)、限制牌照(本市车牌)。目的是通过这些限制条件对网约车进行“数量管制”,进而间接实现对网约车“服务价格管制”。也有直接规定网约车的价格必须高于传统出租车的城市,如兰州市。

总之,打车软件服务从无到有、从小到大,是互联网经济下市场自发力量的产物。对打车软件服务管制是由各利益相关方推动的结果,管制大致经历了从地方到中央、再由中央到地方的过程。管制策略也经历了从全面禁止、到限制使用时段和地段以及鼓励有序发展和规范准入标准等的变化。管制内容有限制司机、限制车辆、限制牌照,进而达到对网约车的“数量和价格”进行管制的目的。至于管制的目的或出发点,则是为了维护公共利益、增进社会福利。

三、 打车软件服务政府管制失灵的表现

从2013年开始,对打车软件服务的政府管制已有四个年头。总的来看,管制效果并不理想。尽管2016年7月28日交通运输部出台的《暂行办法》中有一系列的规定,比如承认网约车的合法地位、私家车也可以做网约车、网约车平台公司不要求自有车辆等,对满足社会公众多样化出行需求、促进出租汽车行业和互联网融合发展、保障运营安全和乘客合法权益等方面都起到了积极的作用。新政一出台,就获网约车平台的肯定,认为新政有利于网约车业态的健康发展。新政同时也让传统出租车行业获得喘息的机会,自然大受欢迎。但是,随着规定的实施,尤其是地方政府出台的网约车管理细则的实施,政府管制中出现了一些意想不到的问题或尴尬。

(一) 司机的经济负担加重

以北京市交通委2016年10月8日发布的《北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(征求意见稿)》(以下简称为《细则》)为例。《细则》规定网约车需满足“本市车辆号牌”,即网约车驾驶员资质第一条就是“本市户籍”,这即所谓的“京人京车”。在燃油车排气量方面,《细则》规定须大于或等于2.0L或1.8T。新政的这些要求在一定程度上加重了网约车司机的经济负担。因为按照新政的要求来整顿,北京庞大的网约车司机群体中,当地司机仅占3.6%,绝大部分是外地户籍的司机。另外,据调查[7],47.9%的网约车司机的工作车辆是由贷款购买而来,23.3%的网约车是由车主一次性购买得到的,20.8%网约车车辆是租赁而来的。网约车新政下发后,符合(或有能力达到)新政要求的司机仅占10%左右,其余约90%的司机则不符合新政的要求。进一步地,如果这一部分司机不能进入网约车市场,则会出现其汽车贷款无法如期偿还或车辆租赁合同无法履约或刚投入使用的新购置车辆将不得不被闲置的境地。另外,若再购买符合地方新政关于车辆轴距、排量要求的高端车,无疑会增加司机们的经济负担。因此,网约车新政在很大程度上加重了司机及其家庭的负担。

(二) 乘客的消费者剩余减少

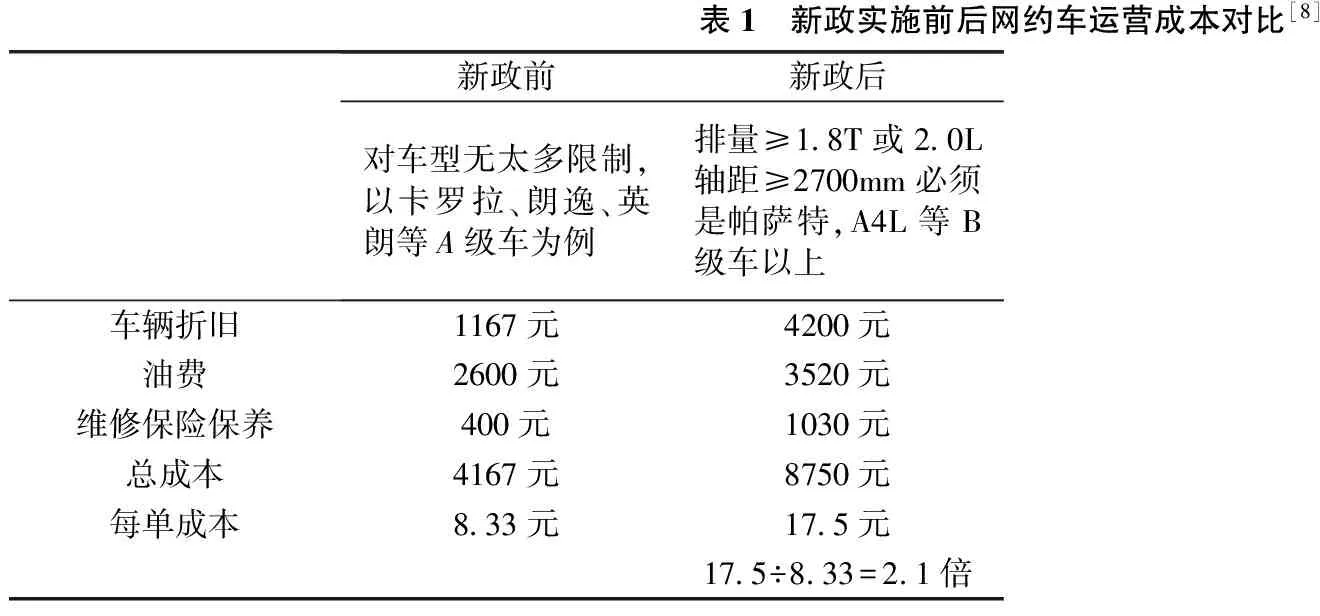

地方细则对户籍和车辆的严格限制,将使得绝大多数平台上的车辆和司机不得不退出网约车市场。以北京为例,新政落地后,将有96.4%的司机被迫退出网约车行业。从业人员减少加上车辆准入门槛抬高(要求用帕萨特、奥迪4L等以上的车型提供网约车服务),自然地推高了网约车的经营成本。双管齐下的后果必定是乘客将不得不重新面对打车难、打车贵的问题。有人计算《细则》落实后,网约车车费会达到当地出租车价格的两倍或以上。如表1所示,以一个网约车司机一个月平均500单来计算,每单成本增加2.1倍左右,在保证司机收入不变的情况下,打车费用至少会增加2.1倍。与此同时,乘客的出行效率也将大幅降低。乘客等待时长将从目前的平均5分钟延长至平均15分钟以上,而且供不应求,可能会再现司机挑乘客的情况。这些负面后果必将直接由乘客买单。

(三) “互联网+”这一新兴行业的发展受到限制

表1 新政实施前后网约车运营成本对比[8]新政前新政后对车型无太多限制,以卡罗拉、朗逸、英朗等A级车为例排量≥18T或20L轴距≥2700mm必须是帕萨特,A4L等B级车以上车辆折旧1167元4200元油费2600元3520元维修保险保养400元1030元总成本4167元8750元每单成本833元175元175÷833=21倍

打车软件服务是符合互联网思维的新兴行业,本应该得到政府宽容、鼓励和扶持。但随着2016年10月许多地方较为严格的管制政策出台,该行业面临着较大的压力。如:第一,一批不符合《细则》规定的司机被迫退出网约车行业,从业人员大大减少,供给面临萎缩局面;第二,为大众所接受的经济实用车型退出网约车行业,网约车的实际供应大幅下降;第三,网约车市场需求减少。车型的限制将直接抬高行业的运营成本和价格,减少市场需求。2016年10月12日,滴滴司机马明亮(化名)对《21世纪经济报道》记者表示,按照新政要求,购买一辆20万元的新车,每个月车辆的折旧费用就需要6000元,现在专车每天500元的收入,每个月收入1.5万元,再除去汽油钱、车辆保险,几乎挣不到钱,由此萌生退意的司机不在少数[9]。供需双双萎缩,势必影响打车软件服务这一新兴行业的发展。

(四) 黑车问题难以得到根治

在我国,政府对出租车行业进行牌照管制,导致出租车的供给数量长期处于供给不足的状态。尤其是北上广等一线城市,人们的用车需求几乎成倍于二三线城市,现有的出租车数量远远无法满足人们的出行需求。巨大的供需缺口使打车软件服务最先出现于北上广等一线城市。基于同样的理由,“黑车”市场也应运而生。黑车是非法经营,若没有相关组织和机构对其运营行为进行规范和约束,将存在严重的安全隐患,对消费者的生命安全和财产构成威胁。为减少“黑车”带来的社会危害,政府不断加大整治力度,但效果不佳。而网约车的出现,以技术、大数据为杠杆,有效化解了黑车治理难题。有一部分原先的黑车司机开起了网约车,由于平台有审核注册、投诉处理以及用户评价机制,价格统一透明、全程技术监控、服务水平提升,同时还有平台保险以及先行垫付机制,“黑车”也就成为了“白车”。但是,随着北上广深等地的网约车细则的落地,带来了以下问题:一是符合资质的运营车辆减少,会使得大量黑车弥补空挡,从而使黑车重获生存空间;二是那些外地户籍司机因受到职业限制不能公开从事该行业,则他们中的一部分人便会选择留下来从事黑车服务活动,据调查,这部分人的比例高达38.2%⑨。黑车问题变得更加难治,这给政府相关部门的监管增添了困难。

总的来看,随着交通运输部的《暂行办法》的颁布,尤其是地方网约车管制细则的出台,打车贵、打车难可能又会成为人们出行中不得不重新面对的现实问题。基于良好愿望的打车软件服务的政府管制面临着失灵的尴尬。那么,究竟是什么原因导致政府在打车软件服务管制上的低效率或失灵呢?

四、 打车软件服务政府管制失灵的原因

探讨打车软件服务政府管制失灵的原因,无疑会帮助我们对打车软件服务政府管制政策有个较清醒的认识。本文拟从新制度经济学的交易成本理论视角认识打车软件服务政府管制失灵的原因。交易成本是新制度经济学最重要的概念之一,由经济学家科斯所提出。所谓“交易成本”,简单地说是为达成一项交易、做成一笔买卖所要付出的时间、精力和金钱[10]。它包括人们为了充分了解客观世界的各种情况,预防一项经济活动所面临的客观世界中存在的各种“风险”所需支付的成本,也包括下述种种并非由客观原因引起的成本(纯粹是由人与人之间的相互“扯皮”、不同利益之间的相互冲突所引起的成本)。政府管制打车软件服务虽属于政治活动,但政治领域与经济领域一样存在着大量的交易成本。在政府管制过程中,无论是政府管制政策议程设置、政策方案规划,还是最终的政策的执行,其间都存在着各种利益主体的反复博弈。博弈过程中充满了并非管制者能够掌握和控制的不确定性以及机会主义行为的影响,加上管制措施对企业、消费者以及政府相关机构自身所受到的激励造成的扭曲,这些都增加了交易成本。比如,管理对象的扩大增加了政府的监管成本、利益集团博弈提高了企业的谈判成本、管制越位加大了公众的消费成本、管制政策本身的问题加重了司机的适应成本、管制主体自利行为产生了灰色成本。巨大的交易成本实际上是对既定政策意图的一种客观干扰和“摩擦”,会阻碍政策的顺利实施,使政策目标落空或转移。

(一) 管理对象的扩大增加了政府的监管成本

互联网经济极大地降低了创业门槛,使得“大众创业、万众创新”逐渐成为现实。打车软件的出现使得几乎所有的私家车车主都可以兼职从事城市客运服务,这对政府而言,必然带来管制对象的大幅度激增。而且,对于网约车的管制,政府采取的是“事前行政许可”的方式。申请从事网约车经营的运营商不仅需要接受注册地相关部门的审核,而且需根据经营范围接受全国各大小城市政府部门的审查。截至2015年年底,中国移动端出行服务用户中司机数量总计为1871.4万人。其中,顺风车或拼车司机数量最多,达到900.0万,专车(快车)司机达到555.5万人。面对庞大的网约车司机群体或海量的管制对象,审批工作会给政府相关部门带来巨大的压力,过量的申请、考试、核准工作,也需要投入更多的人力、财力和物力,产生大量的管制费用。且受人的有限理性及机会主义影响,政府的监管成本会居高不下的。一是由于政府对于管制对象的信息获取、识别以及掌控不可能达到一个最优的状态,为了保证政府能够实行有效管制,政府必然会在人员配置、部门设置、技术控制等方面投入更多的监管成本,二是由于政府自利性,加上公共支出没有企业盈利预算的强约束,所以往往具有规模扩张的冲动,这使得监管成本的增加成为必然。

增加的政府监管成本主要包括以下几个方面:第一,政府管制的行政成本。针对专车行业私家车的非法运营,地方政府出台了一系列行政政策,这些政策的制定、执行、监督都需要花费一定的成本和资源,并且在既得利益者的推动下,特别是出租车公司的推动下,打车软件服务的政府管制层层深入,行政成本不断增加,将影响政府行政效率。第二,政府管制实施后形成的转移成本。地方政府部门对网约车采取严格数量管控和运价管制,网约车就与传统出租车无异,网约车一旦有数量限制,配额或牌照的分配就会变得非常复杂,从而难以保证公平地获得。为了获得经营资格,企业就会设法和政府部门搞好关系(寻租),这样市场会就也出现紊乱状况。为了恢复市场秩序,政府将不得不采取更多的管制措施,其结果是造成恶性循环,管制的效果越来越差,各种问题循环增生。这种由管制到再管制的过程中,各种法律法规及意见、通知不断出台、不断变化,构成了复杂的法规体系,其结果除了使政府部门自身疲于解释、应对,过多的精力被牵扯其中,从而行政效率下降外,也让经营者无所适从,产生各种遵从成本,由此所带来的资源浪费,将影响经济效率。

(二) 利益集团博弈提高了企业的谈判成本

政府管制若产生稀缺资源,就会给利益集团带来寻租的机会。利益集团之间为了获得租、争取政府的支持就会展开博弈,博弈会形成大量的谈判成本。例如,利益集团利用各种媒体(如报纸、电视、网络等)制造公共舆论、鼓动民意而花费的代价,以及利益集团直接或间接地通过影响有决策权的政府官员来左右管制政策的制定而可能产生的贿赂成本,甚至,利益集团为影响政策的制定还可能会采取罢工、示威等极端行动,带来高昂的呼吁成本。

众所周知,同为政府管制对象的出租车公司和网约车平台,两者具有很强的竞争关系。现有的政策给两者的定位不同,网约车主要以提供中高端车辆、高品质服务为特色,而出租车公司则着力解决乘客的经济型出行服务需求,但由于网约车平台在用户培养阶段使用了强有力的红包、现金补贴等推广策略,从而使乘客可以以同等甚至更低的价格获取更优质的专车服务,进而对出租车经营市场形成挤占。另外,从长期来看,网约车具有向低端车辆发展以覆盖全部出行需求的可能性。两者间的竞争关系不能不引发他们对管制政策的不同需求。其中,已依靠“数量管制”和“准入管制”获得了行业垄断地位的出租车公司,无疑希望通过严格的“准入管制”来限制网约车平台的市场进入,从而维护自己的行业优势,而网约车平台则自然需要更加宽松的管制政策来获得成长空间。为了满足自身的需求,两个利益集团难免会通过对管制机构的影响力竞争来影响其政策制定。可以说,在影响力竞争中产生的上述谈判成本在打车软件服务管制中都存在。最为显著的,诸如为了对政府“施压”,全国许多地方出现了大规模的出租车司机罢工和出租车司机“钓鱼打车”并围堵专车司机的现象,从而造成了严重的负面社会影响,这无疑是全社会对双方竞争所付出的代价或成本,对社会资源来说则是一种严重的浪费。另外,各利益集团为了取得政策制定者的信任和支持,会向管制机构提供有利于自身利益的情报和资料,同时费尽心思抨击对方方案,以期形成向自己利益倾斜的政策。虽然这些成本在某些程度上能够为政府提供必要的资源和信息,但其更多的资源消耗是非生产性的,是各利益主体之间相互对抗的代价。

(三) 管制越位加大了乘客的消费成本

有效的政府管制能够及时弥补市场失灵,减少社会资源的非生产性消耗,具有惠及全社会乃至后代的巨大正外部效应。但管制一旦越位,则效果相反。本文认为,政府管制的失灵可能源于政府管制的越位。政府管制的越位是指政府超出市场条件下应有的职能范围,取代市场资源配置主体地位,过多地对微观经济活动进行了行政干预,从而出现排斥和干扰市场的现象。在打车软件服务管制领域则表现为政府的管制可能面临着过细的问题,比如,对网约车的更多“排量、轴距、新旧程度和价格”的规约,很大程度上是属于“插手市场调节”的政府越位行为。

在一定程度上,网约车是“互联网+”思维下出租车行业自发升级的必然结果,其遵循的商业逻辑——给乘客带来方便的同时自己赚钱也是被市场所认可的。它的运营确实出现了很多问题,但网约车发源于互联网带来的共享经济,调动起了市场中的存量私家车资源,它使得普通消费者在出行工具上有了更多的选择,满足人们不同层次的出行需求,这本是市场选择的结果。正常说来,行政力量需要扮演的角色,应该是跟上经济发展所处时代的变化,尽快对发展过程中出现的问题建立起规范与秩序。的确,国务院的《指导意见》和交通运输部的《暂行办法》对网约车发展规范与秩序的建立有所强调,要求网约车实行“差异化”发展。但是我们认为,“差异化”并不等于就是“高端化”。公众的出行需求是多样的,需要有区别的车型和服务。不仅“商务人士”需要网约车,普通百姓也需要网约车以及有权享受网约车带来的便利。“公交优先”并不是意味着普通百姓只能乘坐公共交通工具。地方新政将网约车定位于中高端车型,抬高其运价,这实际上是政府强行按居民收入水平分配消费品的做法,进而破坏了“按价格信号合理配置不同车型和服务档次”的市场规律,干扰了正常的市场秩序。从普通乘客方面来说,这也是一种难以抗拒的“制度性不公”,不仅增加他们的出行成本,而且增加了由“制度不公”所导致的心理不适成本。

(四) 管制政策本身的问题加重了司机的适应成本

管制政策欠科学、欠合理是政府管制难以起到良好效果的重要原因之一。对于网约车的管制来说,其对“司机户籍”和“车辆型号”的限制就缺乏科学性和合理性。“对户籍的要求有助于增加网约车的安全性”的观点纯属想象。确实,网约车司机与任何职业群体一样,他们有些人因服务质量不过关而被投诉,有些人会因违章肇事而遭社会排斥,有些人会因违法犯罪而使社会恐慌。但是,一个人违法犯罪,是由于这个人的行为造成的,不是这个人的户籍身份造成的。因此,对一个网约车司机行为的约束,轻微的违规,网约车平台有处罚规定;严重的违法,国家有严刑峻法伺候。若以管户籍来管安全,逻辑上是难以令人心服口服的。“规定车型是为了增加乘客的舒适感,从而实现差异化经营”[11]的说法也有很多的主观性。确实,大车的空间大,但舒适的含义非常广,不限于“车大”这一个指标。究竟怎样才算舒适,应该由消费者来决定,由平台通过服务条款来提供。一般而言,只有做到价廉物美才能真正受到消费者欢迎。可在打车软件管制方案和目标中过多地渗有主观性和理想化的因素,表现出严重的不合理和超前性,致使该管制政策成功实施的可行性降低,相反,政策执行失败的概率则大大增加,甚至迫使该项政策搁浅,由此而发的引致成本不可避免。不合理的地方新规一旦开始实行,为了适应新管制政策的要求,一批网约车司机将面临或退出或换车的考验,甚至转开“黑车”,他们将为此付出巨大的适应成本和合规成本。

(五) 管制主体的自利行为易产生灰色成本

公共选择理论认为,政治市场中的人也是“经济人”,有逐利倾向且具有机会主义行为。这就意味着在管制政策制定和执行阶段,政府也可能会通过损害委托人的利益来满足自身利益诉求。当委托人之间存在利益冲突时,政府还可能会与其他利益也同样受到损害的主体(政策活动者)形成“共谋”关系。体现在打车软件服务管制上就是部分地方政府对传统的出租车行业可能会形成“过度的政策保护”。

一直以来,地方政府都以规范管理之名对出租车行业实施严格的牌照控制,使出租车牌照成为稀缺资源。谁拥有稀缺资源,谁就拥有垄断市场的地位,谁就可以获得丰厚超额利润的机会。因此出租车牌照非常值得拥有、值得追寻。利益集团对出租车牌照的寻租就为掌握牌照发放权的政府部门设租提供了一定的空间。2011年前后,一个出租车牌照租值可达90多万元。同时,出租车行业高度垄断,人为地造成了市民打车困难,一定程度上也刺激了市民买车的热情。假设平均每部车的价值为8万元,其中政府收取的车辆购置税就是8千元,保险公司每部车每年的保险费约是4千元,年检年审费用5百元左右,每部车年平均停车费、违章罚款等为1千元左右,此外还有高速公路过路费、汽油费等开支。一旦市民减少了轿车购买以及保有量,地方政府以及相关企业的上述收入无疑将会降低。

网约车的出现,打破了出租车的垄断地位,减少了尾气排放,也方便了市民的出行,还减少了部分市民的购车负担,某种程度上有利于道路拥堵的缓解和环境保护。可是对社会有利的事情,对地方政府却是一个利空信号,如出租车牌照的管理部门寻租空间减少,市民购车热情降低,导致与车辆购置相关的部门和企业利益受损等。本文认为,既然发展网约车是人心所向,且又获得了中央政府的肯定,地方政府自然不能强行禁止,在这种背景下,一些地方政府通过出台对司机户籍和车辆型号等限制的技术管制政策,进而提高网约车的进入门槛,使管制涉嫌变成保护既得利益者——传统出租车企业和政府相关部门的租不被耗散的行为,这对社会福利来说,显然是资源的浪费和损失,因此本文称之为“灰色成本”。

五、 结论与政策启示

通过以上的分析可知,对打车软件服务的政府管制其实是在各利益相关方的推动下形成的,从早期的完全禁止、到后来的部分限制、鼓励有序发展和规范准入标准等,政府管制的根本目标是维护公共利益,增加社会福利。然而,随着各地网约车政策的落地,政府管制并没有完全实现上述政策目标,而在一定程度上带来了司机负担加重、“互联网+”这一新行业的发展面临困境、消费者利益一定程度上受损、黑车有可能更加难以治理等众多问题,显然,政府管制在网约车领域是低效率的。从新制度经济学角度究其原因,我们以为,主要是部分地方政府的管制措施对企业、消费者以及政府相关机构自身所受到的激励造成了扭曲,进而增加了政治过程的交易成本。较高的交易成本实际上是对既定政策意图的一种客观干扰和“摩擦”,会阻碍政策的顺利实施,使维护公共利益的政策目标落空或转移。如果再考虑到消费者为了支撑管制政策而付出的税收代价,我们会发现部分地方政府的现行管制措施还给社会福利带来一定的负面影响。而且,由于受制于“人的有限理性”、“机会主义”等因素,这些交易成本如同空气阻力一样难以完全消除。因此,政府适当调整对打车软件服务的政府管制方向,从对网约车管制中的“管数量、管价格”中抽身,转向那些更应该让政策与制度介入的领域,可能是一种明智之举。

本研究不仅指出了部分地方政府在网约车管制政策上的误区,而且回答了当前学界关于对网约车管数量、管价格、构建政府主导的出租车公司与软件公司合作开发的打车软件运营模式等的一些模糊或不当认识问题。本文通过对打车软件服务政府管制失灵原因进行探讨,以期对政府公共管理实践能力的提升提供有益的启示。

虽然人的有限理性、机会主义等因素的存在,使政治过程中产生交易成本不可避免,但是,通过适当的制度安排,交易成本是可以降低的。因此,为提高打车软件服务政府管制的实际效果,本文提出以下需要注意的方面。

第一,应界定政府管制范围,管住并管好该管的那一部分领域。管制这项政府职能不能是没有边界的,否则,就如同前述分析的那样,管得太细太宽,就会产生不能承受的交易成本之重。针对打车软件服务所出现的问题,笔者以为,市场经济条件下,基于公共利益,政府最应该做的是要确保法治,保护生命与财产权利,对乘客的人身安全构成威胁的行为要进行严格而有效的约束;同时,各地方政府要行使保持和保护市场竞争性的职责,比如政府设立反垄断或反托拉斯的机构对竞争性市场进行监管,真正保护出租车市场公平而有效的竞争,而不是单纯地保护个别竞争者(指在“互联网+”时代不愿意接受市场经济挑战的传统出租车经营者),最终还出租车市场公平的竞争机会。只有这样,才能让那些网约车司机的“资产”变为“资本”,并依靠自己的努力获得其该得的报酬与收入(哪怕是开低档次的网约车)。

第二,政府管制不能越位,应放弃不该管的部分。打车软件服务是市场自发形成的新生事物,它的发展给人们带来便利快捷的同时也带来了许多问题。出于解决问题的需要,涉事各方呼唤政府进入并实施管制。纠正市场的非效率运行是政府管理职能题中的应有之义。然而问题在于,正是市场的失灵才增加了民众或社会对政府管制的美好期盼,社会寄望于政府“无所不知、无所不能”,且对消除市场失灵能做到行之有效;同时,政府为了满足民众的美好期待,也努力将自己定位于纠正市场缺陷的位置上。但是,客观地说,限车牌、限户籍、限车型等各种技术性的管制措施的出台,并没能起到弥补市场缺陷的作用。因为政府机构与政府官员的“经济人”假定及“有限理性”假定也容易被微观经济主体的“机会主义行为”所利用,特别是在对市场进行技术性管制时,由于分工和专业化的原因导致管制双方信息不对称,最终使政府管制的交易成本非常高昂,高昂的交易成本无疑会抵消管制的收益。因此,政府适当地放松对某些细节方面的管制或调整管制的方向,不主观地为消费者设计好他们的出行交通工具及其价格,而将主要精力放在培育市场,通过价格机制这只“看不见的手”来指引人们对网约车服务做出有利于自身利益最大化的选择,可能是推进我国市场经济体制建设的重要方面。此外,利用互联网提供的极佳机会建立起网约车市场主体的声誉机制,通过声誉机制这只“隐形的眼睛”[12]监督网约车服务规范、有序、安全、正点等目标实现。总之,要充分发挥市场配置资源的决定性作用并更好地发挥政府的作用,这无疑是降低管制交易成本、避免管制失灵的好办法。

[1]易婷婷.互联网+时代出租车行业政府规制研究——基于打车软件应用的分析[J].价格理论与实践,2016(1):101-104.

[2]李荣华.细数深圳网约车五宗罪清理异地网约车[N].南方日报,2016-03-20.

[3]桂虹,杨剑.出租车行业管理中的政府角色义务——基于打车软件的分析[J].企业导报,2014(12):61-62.

[4]单平基.从强制缔约看“打车软件”的法律规制[J].法学,2014(8):25-27.

[5]刘思思,刘宁一,赵钊.打车软件运营模式的经济学分析[J].甘肃金融,2014(6):68-69.

[6]交通运输部.网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法[Z].2016-7-28.

[7]艾媒报告.2016中国网约车新政对市场影响度监测报告[EB/OL].http://www.iimedia.cn/45315.html,2016-10-12.

[8]每日经济新闻.地方细则或让网约车变高价出租车:未来服务高端人群[EB/OL].http://money.163.com/16/1011/01/C32EE6FC002580S6.html,2016-10-11.

[9]见王峰.北京网约车门槛拦路:部分司机已萌生退意[N].21世纪经济报道,2016-10-13.

[10]彭德琳. 新制度经济学[M].武汉:湖北人民出版社,2002:54-55.

[11]薛兆丰.地方网约车细则草案四大谬误亟待纠正[EB/OL].http://money.163.com/16/1017/21/C3K2B7ON002581PP.html,2016-10-17.

[12]张维迎.产权、政府与信誉[M].北京:生活读书新知三联书店,2001:2-5.

[责任编辑:杨志辉]

A Study on the Goverment’s Failure in Taxi-hailing Apps Service Regulation

WANG Shuzhen1, XU Chengan2, LOU Ping1

(1. School of Humanities and Social Science, University of Science and Technology Beijing, Beijing 10083, China;2. School of Economics and Trade, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China)

Taxi-hailing app services are created spontaneously by the market to solve everyday travel issues using “Internet Plus” thinking.The purpose of government regulation on taxi-hailing app services is to maintain public interest and increase social welfare.4 years of government regulation in practice indicates that this objective has not been reached,even going so far as backfiring and producing unintended results,that is to say,regulation failure.Based on the standpoint of public management,this study analyzes the government’s unsuccessful regulations from the perspective of new institutional economics’ transaction costs theory,and point out that the high transaction cost cancels out their social welfare benefits.Optimizing institutional arrangements,defining the extent of government regulations on taxi-hailing app services,exerting the crucial roles of the market in resources allocation,are good countermeasures to lower transaction costs and prevent regulation failures.

car-hailing services; taxi-hailing apps services; taxi management; public transport policy; government regulation failure; transaction costs; internet technology; internet plus; urban transportation management

2017-02-09

教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC810019);江苏省社会科学基金项目(16ZHB002)

汪淑珍(1964— ),女,安徽合肥人,北京科技大学文法学院副教授,硕士生导师,从事政府经济学研究;许成安(1963— ),男,安徽庐江人,南京审计大学经济与贸易学院教授,硕士生导师,从事市场经济理论与实践研究;娄平(1991— ),女,河南平顶山人,北京科技大文法学院硕士研究生,从事公共管理学研究。

F063.1

A

1004-4833(2017)03-0109-10