基于语料库的文体风格传译研究

——以葛浩文英译《呼兰河传》为例

2017-04-17倪雪张红岩

倪雪,张红岩

(江苏科技大学外国语学院,江苏镇江212003)

基于语料库的文体风格传译研究

——以葛浩文英译《呼兰河传》为例

倪雪,张红岩

(江苏科技大学外国语学院,江苏镇江212003)

《呼兰河传》是萧红最具代表性的小说之一,许多学者对其丰富的民俗文化翻译进行了研究。基于语料库对其文体风格翻译研究却不多见。自建语料库并选用文体学的解析方式,从词汇、句法、语篇三个层面对《呼兰河传》原著及葛浩文英译本进行比较研究。探究葛浩文再现原著文体风格的翻译策略,揭示文学翻译中的文化内涵。

呼兰河传;文体风格;语料库;翻译策略

引言

多年来,中国文学界翻译界一直致力于推动中国当代文学的西方之旅,然而状况不容乐观。莫言于2012年成为第一个获诺贝尔文学奖的中国籍作家,借着这股东风,中国文学开始崛起。莫言的作品能获得如此大的影响力主要归功于美国翻译家葛浩文。“向世界译介中国文学和文化不仅要靠我们翻译家;还要靠外国的许多汉学家和翻译家,他们或是来中国取经,或是他们在本国获取相关资料进行翻译,在自己国家出版发行。多年来他们一直默默地从事中国文学和文化的译介工作,为中国文学走进他们各自的国家做出了很大的贡献。”[1]

萧红是20世纪享誉海内外的才华横溢女作家。萧红的小说堪称中国现代小说史上的上乘之作,艺术活力极强。萧红别具一格的叙事手法打破了传统小说的格局。她创造出一种亦小说、亦散文、亦诗歌的新型小说式样。《呼兰河传》是萧红最重要的代表性长篇小说。《呼兰河传》是萧红寂寞童年的一曲挽歌,呼兰河畔的一束风俗画。《呼兰河传》风格独特,文本特殊,是中国现代小说写作中的特例,触发了众多相关研究。面对如此特殊的小说文本,如果依据传统翻译理论进行翻译则会令其特色丧失,要将其译好绝非易事。因此,本文拟从文体学翻译视角将萧红原著和葛浩文英译本进行双重视野对比,客观地探究葛浩文在翻译《呼兰河传》的过程中,是否重现了萧红别具一格的表达方式。如果未能等值再现,探究致使其未能再现的原因。葛浩文独特的英语世界汉学家和翻译家身份塑造了怎样的译者风格,并且这种风格在《呼兰河传》中有着怎样的表现力。

一、《呼兰河传》及译者葛浩文

《呼兰河传》以其对人们生存形态的关注和深邃的思想内容在时隔半个多世纪的今天仍然魅力不衰。茅盾先生曾指出:“要点不在《呼兰河传》不像是一部严格意义的小说,而在于它‘不像’之外,还有些别的东西,一些比像一部小说更为诱人的东西:它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画、一串凄婉的歌谣。”如何将这部地方特色浓厚的小说用另一种语言阐释给目的语读者是极其考验译者水平的。《呼兰河传》这样的中国文学正逐步走向世界的同时涌现出一批优秀的海外翻译家。葛浩文(Howard Goldblatt)便是典型的代表人物。夏志清教授称葛浩文为“公认的中国现当代文学之首席翻译家”。美国作家约翰·厄普代克(John Updike)在《纽约客》杂志上写道:“在美国,中国当代小说翻译差不多成了一个人的天下,这个人就是葛浩文。……”[2]厄普代克将葛浩文比作“接生婆”,经葛浩文之手,萧红、莫言等二十多位中国大陆以及台湾作家的四十多部名作品诞生在英语世界,对中国文学的海外传播做出了杰出贡献。2012年,莫言斩获诺贝尔文学奖,其背后的翻译功臣葛浩文也引起国内学者的注意。学者和专家们开始研讨葛浩文翻译,认为“英译者葛浩文在翻译时不是‘逐字、逐句、逐段’地翻译,而是‘连译带改’地翻译的。”[3]葛浩文严谨而考究地处理《呼兰河传》中的语言特色。本文将聚焦于葛浩文在翻译过程中对文体风格的传达以及处理,以便更好地将中国文化介绍到西方。

二、基于语料库的译者风格研究现状

当前,翻译方面的课题研究从描写转向解释。以往的翻译研究多集中于翻译策略、翻译共性上。近来,语言学家们将目光转向了译者翻译风格的研究。人们意识到翻译不仅仅是译者用简单直观的语言对原著风格的对译,译者的常规性、创造性的语言运用也映射在文本的字里行间。传统译者翻译风格研究方法较为宽泛和主观,无法适应日益更新的情况,一种更为客观、精准的译者风格分析方法被迫切召唤。利用语料库及其分析工具进行译者翻译风格研究是对这一空缺的补充。

语料库于20世纪80年代中末期被运用于翻译批评和对比语言研究。[4]Mona Baker提倡用语料库研究方法进行翻译研究并发表“语料库语言学和翻译研究启示与应用”(1993)一文。这是基于语料库的翻译研究范式产生的标志。Baker于2000年首创运用语料库进行文学翻译的风格分析。[5]

语料库译者风格研究鼻祖Baker认为:“译者风格是译者以一系列的语言形式或者非语言形式而在译本中留下的指纹”[6],Baker关注译者个性化语言的使用。[7]

Bosseaux对弗吉尼亚·伍尔夫小说《到灯塔去》(To the Lighthouse)和《海浪》(The Waves)进行考察,探究了法语译文中语言表现方式——自由间接引语、指示语、情态和及物性的翻译,同时研究了译者的选择会以怎样的形式影响叙事结构转换。

Pekkanen从翻译过程中的非强制性形式转换角度探究小说翻译作品中译者的个人印迹(translator's personal imprint),主要研究根据译者的不同选择方式来辨别不同译者和译者翻译风格的个性化描绘。

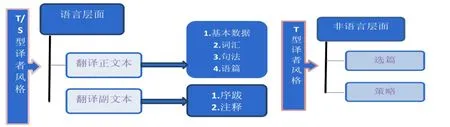

Saldanha提出了二维的译者风格研究模式,即语料库翻译学视阈下T型译者风格和传统译者风格研究所关注的S型译者风格研究,[8]使得译者风格研究理论模式向系统化方向推进。

黄立波和朱志瑜考察翻译家葛浩文英译现当代中国小说的译者风格,以另一位翻译家戴乃迭的翻译作品为参照,探究两位译者的翻译风格差异。[9]

从研究模式来看,借助语料库研究译者风格的模式主要有两种:T型(目标文本型译者风格)和S型(源文本型译者风格)两大类。T型模式主要关注点在于译者在目标文本中下意识语言选择时体现的风格特征。S型模式将焦点放在译者如何展现出原文作者的风格表征。二者均表现为某个译者全部翻译文本中的规律性语言模式。

笔者主张译者风格研究采用多元复合对比模式。(见图1)这种模式融合了T型和S型两种译者风格研究的模式,从语言和非语言两个层面考察译者风格。本文尝试自建小型语料库《呼兰河传》和《呼兰河传葛浩文英译本》,使用的分析软件有Antconc和Wordsmith,并与在线语料库Crown-CLOB语料库对比,进一步分析文本词汇特征。

图1 译者风格研究的多元复合对比模式

三、研究结果分析

《呼兰河传》有着别具一格的文体风格和独特的语言特色。小说翻译的成败最重要的还是翻译者能否再现原著艺术风格,不能只关注内容而不把原著真实面貌传递给读者。法国文学社会学家罗伯特·埃斯皮卡指出:“翻译总是一种创造性的叛逆”[10]。本文将采用文体学方法从词汇、句法、语篇三个方面对葛浩文英译《呼兰河传》进行研究。

(一)词汇层面

借助语料库工具World Smith 4.0可以得到《呼兰河传》英译本及原著中词汇的基本数据。本文从标准类符/形符比(STTR)、高频词、词汇密度、搭配等方面进行探讨。将葛浩文英译本和原著的用语进行对比,从而剖析葛浩文传递原著文体风格时表现出的译者风格。

1.类符/形符比

类符/形符比(以下简称“类/形比”)指一个文本中被使用的不同词汇的数量与总词汇数量的比率。这个数值可以反映文本中词汇的丰富程度,比值越大,词汇多样性越高。它还可反映用词变化幅度,比值越高,用词变化幅度越大。文本的长度有所不同,因而通常以标准类/形比为衡量标准。计算每个文本每1000词的类符/形符比,将得到的若干个类符/形符比进行均值处理。

表1 《呼兰河传》英译本与原著的词句统计

从表1可以看出葛浩文英译本中类符有6582,形符有77650,比原著中类符少。说明葛浩文译本并没有原著表达清晰。葛浩文英译本的STTR为40.26,原著中STTR为97.35;葛浩文译的不同词汇量比原著少。这表明,在相同文字数量的情况下,萧红比葛浩文的词汇使用更为多样。而葛浩文在翻译过程中,为了降低译文的阅读难度,发挥主观能动性不断扩充文本长度,减少类符数量。因此,在文本简化性方面,葛浩文做得比较好,符合英语的阅读规范。葛浩文在翻译《呼兰河传》时词汇变化少,选词范围更窄,在用词丰富程度上低于原著,表现出葛浩文独特的风格:使用简单的词汇。

2.高频词分析

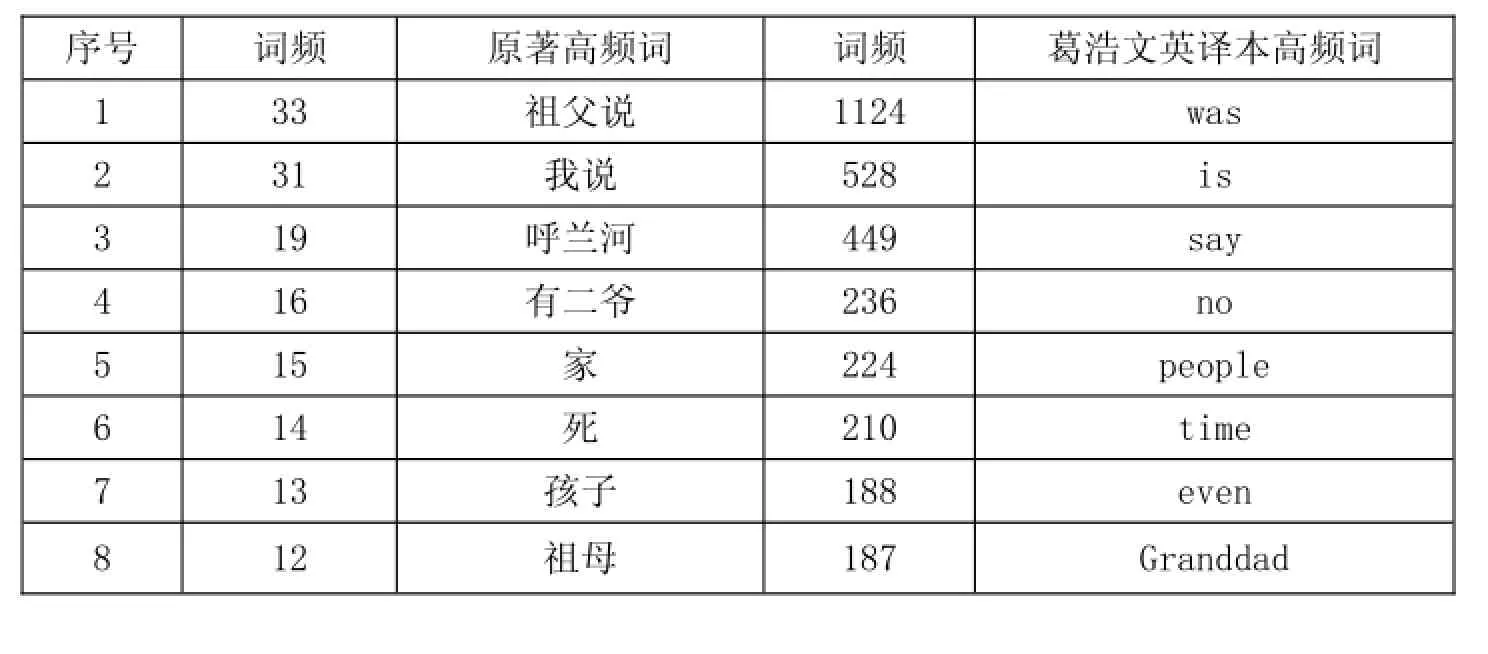

高频词统计可以凸显语言特征,是语料库研究中最主要的统计手段和重要的数据类型,它能够揭示语言背后隐含的特殊话语。文对两个语料库前60个高频词,除去多余的功能词,以实词作为研究对象。列表如下:

表2 《呼兰河传》英译本及原著的高频词统计

?

译本和原著的高频词均反映了小说的主题。无论是译本还是在原著的高频词中均有动词said和“说”,这说明它们均明显属于小说类文体,因为小说文本在叙述时多用said和“说”来报道人物话语。列表中有很多一一对应的词,比如:“祖父”“Granddad”,“呼兰河”“Hulan River”,“家”“home”“family”等。这些词是小说的关键,反复使用也在情理之中。“死”和“time”出现在两个高频词列表中,可见葛浩文领悟了萧红《呼兰河传》中上演关于“生”与“死”的哲学思索。原著高频词中“妨”“跳大绳”“烧锅”“团圆媳妇”等旧事物的称谓反映了古老的文化习俗以及小城众生麻木愚昧的精神状态。而在葛浩文英译本中,多次出现“law”这个词,体现出西方文化中浓厚的法律意识。而且“woman”的频次比“man”高,说明西方文化中对于女性地位以及身份的尊重与认可。原文译本和翻译小说文本存在一定差异。葛浩文在体现原著主题时充分展现其以目的语读者为中心的译者风格。

3.词汇密度

词汇密度是指文本中实词所占比例。文本要义多通过实词传递,文本中实词含量越高,词汇密度越大,包含的信息量越多。相对应的文本就会生涩难以理解。词汇密度作为描述性参数被用于语篇翻译的分析,计算分析文本蕴含的信息量大小。

《呼兰河传》葛浩文译本词汇密度的计算步骤如下:首先使用CLAWS WWW.trial service和ICTCLAS工具对原著和译作进行词性标注和赋码。其次,本文使用antconc3.2.4w对词类进行统计,最后根据公式得出词汇密度。

表3 《呼兰河传》原著和葛浩文英译本的词汇密度

可以看到《呼兰河传》葛浩文英译本词汇密度为54.74%,原著的词汇密度为58.32%。尽管葛浩文英译本的词汇密度非常接近《呼兰河传》原著,葛浩文译本所承载的信息量还是少于萧红原创作品。然而,不论原著还是英译本都不及Crown-CLOB文学语料库的词汇密度。文章中的词汇密度越低,文章可能更加通俗,易懂。萧红在描绘呼兰河的人情习俗、景物风貌时口语化较为明显,选用的词语都是生活中使用频率较高的常用词、通用词。葛浩文在翻译时尽量选取目的语中口语词汇,保持了原著口语化的特色。Crown-CLOB文学语料库词汇密度相比之下更高,整体呈现出显著的名词化倾向。不难看出,原著和葛浩文英译本倾向于口语化,不及Crown—CLOB文学作品正式。

(二)句法层面

句法是另一种文体特征,它可以由作者精心操纵,产生一定的文学效果。作者所采用的句法结构与小说的主题或艺术特点有着密切的关系。因此,译者应该更加关注源语文本中的意义相关的句法结构,从而达到“指称”和“文体”两个方面的对等。

1.平均句长

平均句长指以单词为单位,计算每个句子平均的单词量。计算平均句长时,通常依照句子所包含的词数,这一参数用作衡量文本难度的一个指标。难度高低与平均值成正比。平均句长也是译者风格的一般标记。

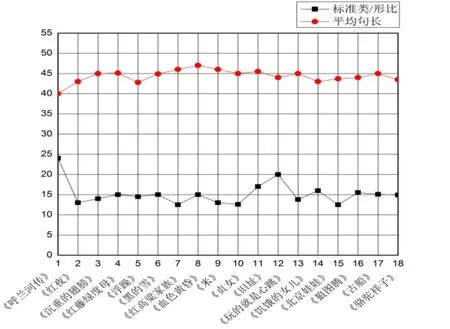

图2 葛浩文17部翻译作品中的标准类/形比和平均句长

从图2可以看出,葛浩文翻译的17部作品的平均句长的变化幅度较大。《呼兰河传》是葛浩文翻译作品的起点,平均句长最长,类符和形符比最低。可见葛浩文初期的翻译在词汇多样性和句法方面并不十分稳定。后来除了《旧址》平均句长较长,其他的作品都趋于稳定。葛浩文在不同的历史时期,标准类/形符比和平均句长虽然不同,但是总体上接近平均值。根据图表我们能够明显感受出葛浩文的译作整体呈现出一种特定的译者风格。

表4 《呼兰河传》原著和葛浩文英译本平均词长和句长统计表

由表4可以看出原著的平均句长是10.80,属于中等长度句子,接近短句。葛浩文译本长度23.38,更接近Brown语料库的22.88。Laviosa对英语译语句长统计结果为24.1个单词,就平均句长而言,虽然葛浩文译本与原著有明显的差异,但是其平均句长更接近Brown语料库,这说明葛氏译本具有明显的美国英语原创文本的特征。并且葛浩文译本在处理原文复杂的各种长短句时,很好地表现了其多样性和灵活性。

2.短句分析

在《呼兰河传》中,萧红运用了大量的短句,明快简洁整散结合,错落有致,形成一个缓慢而平静的叙事者的节奏。

例句1:

花开了,就像花睡醒了似的。鸟飞了,就像鸟上天了似的。虫子叫了,就像虫子在说话似的。(《呼兰河传》)[11]

英译本:When the flowers bloomed it was as though they were awakening from a slumber.When the birds flew it was as though they climbing up to the heavens.Whentheinsectschirpedit wasasthoughtheyweretalkingto each other.(Tales of Hulan River)[12]

原文中,萧红用了三个“就像”形成排比句,描述一个明亮的、丰富多彩的和充满活力的后花园,在童年生活中给予“我”无限的温暖。在葛浩文英译本中,所有这些短句基本上都被翻译成了长句。“when......it was as though......”被用来形成三组平行的排比句,它成功地再现了原作品的节奏。“bloom”“flew”“chirp”三个动词的采用,更好地展示了事件的顺序。葛浩文在翻译时以归化翻译策略为主同时也灵活兼顾运用异化以及归化+异化的翻译策略作为辅助。葛浩文充分发挥其主观能动性,调动其灵气的语言天赋,巧妙地选择正确的语言手段,修其辞而立其意。因此,从小说的叙事角度和文学效果方面,葛浩文以其深厚的文字功底传递了原文的修辞手法。

3.主语与句型的重复

呼兰河传许多句子是相似的结构,有其独立的主语,有时作者甚至在一个句子中不断重复同一主语。自然、清新、坦率和陌生化的语言代表了某种平和朴实的美以及独特而丰富的情感诉求。

例句2:祖父一天都在后园里边,我也跟着祖父在后园里边。祖父带一个大草帽,我戴一个小草帽,祖父栽花,我就栽花;祖父拔草,我就拔草。(《呼兰河传》)

英译本:Granddad spent most of thedayinthereargarden,andI spentmytimetherewithhim.Granddad wore a large straw hat,I wore a small one;when Granddad planted flowers,sodidI;andwhenGranddad pulledweeds,that'swhatIdidtoo. (Tales of Hulan River)

例句3:冯歪嘴子喝酒了,冯歪嘴子睡觉了,冯歪嘴子打梆子,冯歪嘴子拉胡琴了,冯歪嘴子唱唱本了,冯歪嘴子摇风车了。只要一扒着那窗台,就什么都可以看见的。(《呼兰河传》)

英译本:HarelipFengdrinking wine,or sleeping,or striking his woodenclappers,orplayingthetwo一stringed huqin,or singing opera arias, or turning the windmill一all I had to do to see these things was pull myself up to the window ledge.(Tales of Hulan Rive)

不难发现以上例句存在两个共同点:(1)主语不断重复,(2)句子结构的重复。这些重复的主语和结构显示了孩子的质朴和简单。

例句3中,“冯歪嘴子”作为主语出现了六次。六个同一主语和六个简单动词的有意叠加似乎是一个有点冗长的汉语表达习惯。但这里的重复为“冯歪嘴子”生活舒适的描写增添了不少诗意。此外,同一主语的简短的几句话就像一串冰糖葫芦,不仅十分有趣而且节奏丰富。然而,在葛浩文英译本中,译者采用以“冯歪嘴子”为主语的复合句舍弃了原文主语的反复形式,这造成了语言使用的儿童口吻表达的损失。

在例2中,作者一遍又一遍地重复着“我”和“祖父”之间发生的有趣的事,对祖父的敬爱洋溢在种花拔草的字里行间。在英文版本中,葛浩文使用了大量的简单句、复合句以及短句,整体呈现出简洁的画风,与原文的语言风格有着异曲同工之妙,成功地再现了例子中的重复性。

综上所述,《呼兰河传》短句分布广泛,句式结构简洁,语言凝练。而葛浩文译本平均句长较长,有着繁杂的句子结构和很强的逻辑性,合乎中国人的阅读口味。在翻译中,许多短句子合并成长句或复合句,而同一主语的重复不能在翻译中出现。因此,声音、节奏和儿童的口头表达的语言效果在很大程度上有所缺失。

(三)语篇层面

语篇层面的翻译要将理论与实际相结合,运用相应的翻译技巧,从而使语篇结构更加严密,语法结构更加缜密,全篇逻辑更加清晰。[13]汉语注重意合,语篇中语句长短不一,一般以逗号相连;句子成分之间的关系是隐含、模糊的,无需连词介入即可将句意传达完整。而英语强调形合,句子成分之间关系呈显性化。英语中连接词的使用是显性化的重要方式。葛浩文善于使用丰富多样的连词将译文欧美化,突出语句的内在逻辑关系。

除句子的连接外,段落的划分也是《呼兰河传》的一个最显著的文体特征。有时,一个段落只包含一个句子,使小说结构更加宽松。短段落铺就的缓慢节奏,回响着萧红的童年的孤独,以及呼兰镇当地人民的无聊并且沉闷的生活。遗憾的是,葛浩文在段落划分方面并未能呈现原著的精神风貌,这与英语语篇注重衔接性和连贯性是分不开的。

语篇的人称使用方面,葛浩文遵从了原文以第一人称为主的叙事形式,使得读者阅读起来更亲密,缩短了作者和读者之间的距离。另外,葛浩文在人称的衔接方面,也大量使用了“he”“she”“it”等第三人称,这是一种较为客观的翻译风格。

再从修辞方面来说,为丰满人物形象和渲染社会环境,萧红在《呼兰河传》中运用了大量的排比和反复。葛浩文英译本将原著中的比喻和排比的修辞形式及句式结构尽可能地保留了下来,使得译文洋溢着原著的活泼与天真,呈现出一种非常生动幽默的翻译风格。

总之,葛浩文在进行作品翻译时,极大地发挥了自己细腻的翻译风格和灵活多样的翻译思想。生动了地再现了作品的原样风貌,可以说是比较成功的英译版《呼兰河传》。

结语

综上所述,可以发现:

词汇层面,葛浩文的简化翻译和直译使得原文文体风格在一定程度上有所损失。葛浩文有时翻译僵化以及语言的规范化程度较弱造成了原文的乡土文学气息流失。

句法层面,原著用结构简单的句子,或者排比句,喜用口语化的对话形式,形散神不散。葛浩文在翻译时尽量采用简单的句式,以最常见的连词将短句联系起来,多用and连接并列长句。外显化程度较强,表达较为清晰,注意用连词将汉语中的隐性联系显性化。葛浩文在翻译过程中采用了直译加夹注,并且使用很多非限制性定语从句去填补原文的空白。不得不说葛浩文对待这些翻译细节非常认真,十分注重译文的可读性。

篇章层面,对于萧红常用的重复手法,葛浩文有时能巧妙地处理重复内容,而有时又无区别对待,过于僵化。葛浩文过度注重形式对等,一定程度上造成文学作品的审美价值的缺失。但是,葛浩文也有其可取之处,他运用丰富的连词和高超的翻译策略使得篇章具有很好的整体性和连贯性。

葛浩文译作有其成功之处,但也并非完美,存在一定的“假象等值”现象,原作的文体风格并没有被充分传达出来。Theodore Huters在英译本书评里写道:“他并不能总是描写出原文复杂的散文节奏”。究其原因,从个人角度来看,葛浩文在翻译时以原文为本位,以传达主题意蕴为指导思想,因而小说的文体风格和萧红独特的语言选择被忽略了。从社会角度来看,葛浩文出于对汉英两种语言有所不同和市场需求的考虑,以其独特的译者风格对原著语言形式做出了某种程度的改写,使译文符合目标语读者的阅读习惯。葛浩文对《呼兰河传》的翻译既有成功也有失败。我们要辩证地看待,取其精华,去其糟粕。

中国文学“走出去”不仅要挖掘优秀的作者和作品,还需要译者深谙译入语读者的阅读取向和兴趣,熟悉译出/译入国文化和语言表达习惯,译者对作家和其作品长期关注和连续翻译,以及译者和作者长期保持合作。

[1]赵芸,袁莉,夏仲翼,等.著名翻译家倾谈“文化走出去”[J].上海采风,2010(3):16-29.

[2]John Updike.Bitter Bamboo:Two Novels from China [J].New Yorker,2005(9).

[3]谢天振.莫言作品“外译”成功的启示[N].文汇读书周报,2012-12-14.

[4]Laviosa S.Core pattems of lexical use in a compara ble corpus of English narrative prose[J].Meta,1998, 43(4):557-570.

[5]贾煜.莫言作品葛浩文译本词汇层面译者隐性翻译风格研究——基于语料库的个案研究[J].短篇小说:原创版,2015(11Z):29-30.

[6]Baker,Mona.Towards a methodology for investigating thestyleofliterarytranslator[J].Target,2000(2):241-266.

[7]卢静.历时视阈下的译者风格研究——语料库辅助下的《聊斋志异》英译本调查[J].外国语(上海外国语大学学报),2014(4):20-31.

[8]Saldanha G.Translator Style:Methodological Considerations [J].TranslatorStudiesinInterculturalCommunication, 2011,17(1):25-50.

[9]黄立波,朱志瑜.译者风格的语料库考察——以葛浩文英译现当代中国小说为例[J].外语研究,2012(5):64-71.

[10]罗伯特·埃及皮卡.文学社会学[M].王美华,于沛,译.合肥:安徽文艺出版社,1987:137.

[11]萧红.呼兰河传[M].武汉:长江文艺出版社,2013:12.

[12]Goldblatt,Howard.Xiao Hong.The field of life and death: and tales of Hulan River:two novels[M].Bloomington: Indiana University Press,1979:74.

[13]杨娟.英汉政治演说语篇隐喻之异同[J].南通大学学报:社会科学版,2013(6):61-68.

责任编校 秋晨

H315.9

A

2095-0683(2017)01-0103-07

2016-11-23

倪雪(1992-),女,安徽滁州人,江苏科技大学外国语学院硕士生;张红岩(1966-),女,辽宁大连人,江苏科技大学外国语学院副教授。