重组人组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓联合小剂量阿司匹林治疗急性脑梗死患者的有效性及安全性

2017-03-25李萌

李 萌

重组人组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓联合小剂量阿司匹林治疗急性脑梗死患者的有效性及安全性

李 萌

目的探讨重组人组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)静脉溶栓联合小剂量阿司匹林治疗急性脑梗死患者的安全性及有效性。方法选取2014年1月至2015年12月抚顺市中心医院收治的80例急性脑梗死患者作为研究对象,按照随机数字表法将其分为观察组与对照组,各40例。观察组患者给予rt-PA进行静脉溶栓同时口服阿司匹林,对照组患者单独使用阿司匹林。比较两组患者治疗后24 h、7 d、14 d美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分及生活自理能力评定Barthel指数(BI)指数,并统计治疗期间并发症发生情况。结果治疗后24 h、7 d、14 d,观察组患者的NIHSS评分均显著低于对照组,BI指数均显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05);观察组患者治疗期间出现脑出血、再发脑梗、血尿及消化道出血的比例均显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。结论使用rt-PA溶栓联合小剂量阿司匹林治疗急性脑梗死,有效率高,安全性可靠。

重组人组织型纤溶酶原激活剂;静脉溶栓;急性脑梗死;阿司匹林

【DOI】10.12010/j.issn.1673-5846.2017.03.021

急性脑梗死属于常见的神经系统疾病,致残率和病死率均较高,可严重影响患者及其家庭生活质量[1]。其中治疗时间的选择,是治疗成功与否的决定性因素,如果超过治疗时间窗,则会出现不可逆缺血损伤。重组人组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)静脉溶栓治疗的时间窗为急性脑梗死发病后4.5 h,在发病时间窗内实施rt- PA静脉溶栓治疗,能有效恢复脑梗死缺血半暗带神经细胞功能,挽救缺血半暗带中处于可逆性缺血缺氧的脑细胞,减轻神经元损伤,减小脑梗死面积,提高患者存活率及治疗后的生命质量[2]。其临床使用安全,效果可靠,已广泛应用于基层医院,具有较高经济价值及社会价值。本研究就rt-PA静脉溶栓联合小剂量阿司匹林治疗急性脑梗死患者的安全性及有效性进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2014年1月至2015年12月我院收治的80例急性脑梗死患者作为研究对象,按照随机数字表法将其分为观察组与对照组,各40例。观察组患者中,男25例,女15例,年龄60~80岁,平均(71.3±2.8)岁,发病至接受溶栓治疗时间1.0~4.5 h,平均(2.3±0.4)h;合并糖尿病31例,冠状动脉粥样硬化性心脏病(CHD)29例,高血压28例,既往存在吸烟史 18例,嗜酒史 21例。对照组患者中,男24例,女16例,年龄60~80岁,平均(71.5±2.7)岁,发病至接受溶栓治疗时间1.0~4.5 h,平均(2.4±0.5)h;合并糖尿病30例,CHD 28例,高血压29例,既往存在吸烟史19例,嗜酒史20例。本研究已经抚顺市中心医院伦理委员会批准。两组患者性别、年龄、发病至接受溶栓治疗时间、合并疾病以及既往吸烟嗜酒史比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准①纳入标准:初步诊断为缺血性卒中;经检测不存在颅内出血;患者本人或家属均签署了知情同意书。②排除标准:严重卒中或处于昏迷状态;并发癫;90 d内发生过出血性脑卒中或心肌梗死;临床症状较轻且很快恢复;体表出血或外伤;90 d内发生过头颅外损伤,21 d内发生过胃肠或泌尿系统出血,14 d内有过外科手术;重要脏器功能不全;严重神经系统损伤,如肿瘤、脊髓手术等;出血性眼部疾病;正在服用抗凝药物;2 d内进行过肝素治疗;90 d内发生过急性胰腺炎和溃疡性胃肠炎;受孕期间;血小板计数低于正常水平。

1.3 治疗方法观察组患者给予溶栓治疗,即使用rt-PA(勃林格殷格翰有限公司,批号:20120611)进行静脉溶栓,将9 mg的rt-PA与0.9%氯化钠注射液配置成3 ml溶液,静脉注射,将另81 mg的rt-PA与0.9%氯化钠注射液配置成37 ml溶液,并通过输液泵进行静脉泵注;同时口服小剂量阿司匹林(山东新华制药集团,批号:20120113),100 mg/次,1次/d。而对照组患者则单纯使用阿司匹林,100 mg/次,2次/d。

1.4 观察指标比较两组患者治疗后24 h、7 d、14 d美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分及生活自理能力评定Barthel指数(BI)指数,并统计治疗期间并发症发生情况。NIHSS评分总分42分,分值越低神经功能越好;BI指数总分100分,分值愈高,预后越好。

1.5 统计学分析采用SPSS 17.0统计软件进行数据分析,计量资料以±s表示,组间比较采用 t检验,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗后24 h、7 d、14 d的NIHSS评分及BI指数比较治疗后24 h、7 d、14 d,观察组患者的NIHSS评分均显著低于对照组,BI指数均显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗后24 h、7 d、14 d的NIHSS评分及BI指数比较(分,±s)

表1 两组患者治疗后24 h、7 d、14 d的NIHSS评分及BI指数比较(分,±s)

组别 例数 24 h 7 d 14 d 24 h 7 d 14 d NIHSS评分 BI指数对照组 40 36±8 34±7 30±6 66±4 70±5 73±8观察组 40 29±8 25±6 23±6 75±5 82±6 88±8 t值 13.258 21.336 19.305 6.308 20.053 8.969 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05<0.05

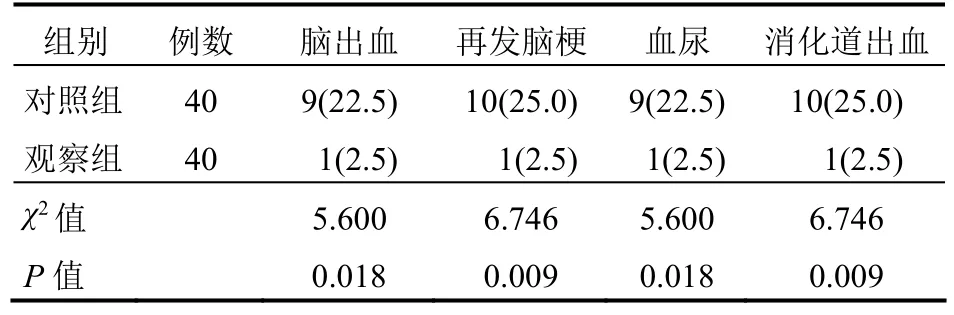

2.2 治疗期间并发症发生情况比较观察组患者治疗期间出现脑出血、再发脑梗、血尿及消化道出血的比例均显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗期间并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

急性脑梗死最常见的病因是由于脑供血系统发生动脉粥样硬化形成血栓,导致脑组织缺血、缺氧,而发生神经功能损伤[3]。缺血脑组织的神经元会在短时间内坏死,其周围脑组织会形成缺血半暗带,此时神经元不再具备生理活动,但可在一定时间内保持离子平衡与完整结构,如果能够及时恢复供血可使其恢复生物活性,避免神经功能进一步损伤[4]。因此,早期溶栓治疗对于急性脑梗死患者来说尤为重要,可有效降低神经功能损伤,改善患者预后。

溶栓治疗理论基础是建立在急性脑梗死形成可逆性缺血半暗带,在短时间内恢复血流供应则具有可逆性,挽救缺血半暗带区内大部分神经细胞。相关研究表明,脑梗死后恢复的缺血半暗带区域内如果血流量超过每分钟10 ml,则缺血缺氧的神经细胞能通过再灌注而实现生物活性的恢复[5]。因此,在发病后及时采取血管开通技术,尤其是溶栓治疗能够有效改善缺血半暗带的血液供应,减少梗死面积,降低脑组织损伤[6]。国内外学者对溶栓剂量及时间窗上存在不同观点[7]。本研究中所有患者均在发病后4.5 h以内接受溶栓治疗,并使用rt-PA进行治疗。脑梗死治疗的关键在于早期开通堵塞血管,恢复缺血半暗带血液供应,从而改善患者临床症状,减少神经功能损伤。以往研究表明,发病后4.5 h内对脑梗死患者使用rt-PA静脉溶栓,能够有效恢复缺血半暗带血液供应,改善神经功能损伤症状[8]。但在临床中很少有患者得到及时的溶栓治疗。有研究认为,溶栓治疗的时间窗可延至6 h,但其缺血再灌注脑损伤风险也会有所提高[9]。本研究入组患者平均发病至接受溶栓治疗时间为(2.4±0.5)h,且均在4.5 h内,故能排除因治疗时间延迟而影响治疗效果。

本研究结果显示,观察组患者治疗后24 h、7 d、14 d的NIHSS评分均显著低于对照组,BI指数均显著高于对照组。提示早期使用rt-PA进行静脉溶栓治疗,能有效改善患者的神经功能及生命质量,恢复血流,挽救缺血半暗带内神经细胞功能。rt-PA是目前唯一被推荐应用于治疗缺血性脑卒中急性期的药物[10]。其静脉溶栓治疗具有较高安全性,NIHSS对脑卒中急性期反应有着非常高的敏感性,能够有效反映治疗措施的有效性[11-12]。rt-PA静脉溶栓在治疗急性脑梗死的同时,也带来了出血并发症的风险,较为突出的是溶栓后脑出血和消化道出血,但相对于使用阿司匹林抗血小板治疗,本研究发现观察组治疗期间出现脑出血、再发脑梗、血尿及消化道出血比例均显著低于对照组。提示针对急性脑梗死患者,使用rt-PA溶栓并联合小剂量阿司匹林抗血小板相对于大剂量阿司匹林抗血小板治疗,其有效率更高,安全性可靠。

综上所述,使用rt-PA溶栓联合小剂量阿司匹林治疗急性脑梗死,有效率高,安全可靠。

[1] 李欣,丁素菊,李雯,等.rt-PA早期静脉溶栓治疗急性脑梗死 15例[J].中国老年学杂志,2010,30(18)∶2695-2696.

[2] 孙旭红,Paul Trouillas,Michel Bertiller,等.不同剂量重组组织纤溶酶原激活剂静脉溶栓对急性脑梗死后凝血指标的影响[J].蚌埠医学院学报,2013,38(6)∶710-713.

[3] 黄勇华,张微微,张国鲁,等.低剂量rt-PA联合尿激酶静脉溶栓治疗早期急性脑梗死的疗效及安全性评价[J].北京医学,2012,34(9)∶834-837.

[4] 张鹏,高志强,孙高慧,等.低剂量尿激酶与重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(24)∶4-6.

[5] 郑天衡,郝俊杰,高建,等.高龄脑梗死患者重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓的有效性和安全性[J].中华老年心脑血管病杂志, 2012,14(11)∶1182-1185.

[6] 王爱明,王佼佼,张凤佳,等.急性脑梗死早期征象与阿替普酶静脉溶栓疗效相关性分析[J].中老年心脑血管病杂志,2013,15(10)∶1054-1056.

[7] 姚东陂,张锦丽,单志刚,等.静脉溶栓联合单唾液酸四己糖神经节苷脂治疗脑梗死的疗效观察[J].中国医刊,2014,49(1)∶47-48.

[8] 周俊山,徐梦怡.尿激酶动脉溶栓与重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗急性缺血性卒中的疗效比较[J].国际脑血管病杂志,2010,18(10)∶726-729.

[9] 张恒,姚力,陈振杰,等.小剂量rt-PA与尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效比较[J].陕西医学杂志,2014,43(2)∶222-224.

[10] 黄艳,曹明艳.重组组织纤溶酶原激活剂超早期静脉溶栓治疗急性脑梗死效果的临床分析[J].中国医药指南,2013,11(13)∶237-238.

[11] S Rangaraju,K Owada,AR Noorian,et al.Comparison of final infarct volumes in patients who received endovascular therapy or intravenous thrombolysis for acute intracranial large-vessel occlusions[J]. JAMA,2013,70(7)∶831-836.

[12] 罗怡,严华.重组组织型纤溶酶原激活剂与尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死临床观察[J].河北医学,2015(10)∶1619-1622.

抚顺市中心医院,辽宁抚顺 113006