首都圈劳动力空间分布格局的形成机制

2017-02-15王莹莹童玉芬��

王莹莹++童玉芬��

摘要:研究发现首都圈的劳动力分布呈现以北京为中心向外围递减的趋势,对于这一分布格局,本文以新经济地理学“中心—外围”理论为基础采用全面FGLS估计方法进行实证分析,得到以下结论:首都圈劳动力分布格局是由历史政治等偶然因素引发了地区发展的初始不平衡并通过产业集聚引致劳动力集聚,循环累积形成的。由于产业存在异质性,其对劳动力集聚的影响也存在差异,其中第三产业的集聚是引致劳动力集聚的主要力量,第二产业吸纳劳动力的能力有限,并不利于劳动力的集聚。地理区位与首都圈劳动力集聚度呈现“∽”形曲线的形态,在200公里左右的范围内,劳动力集聚度是不断下降的,而200公里以外,劳动力集聚度有小幅上升,说明存在“集聚阴影”。

关键词:首都圈;劳动力空间分布;集聚阴影;产业集聚

C922中图分类号:文献标识码:A文章编号:1000-4149(2017)01-0035-09

DOI:103969/jissn1000-4149201701004

收稿日期:收稿日期2016-07-29;修订日期:2016-11-07

基金项目:基金项目国家社会科学基金重点项目“首都圈人口空间格局优化及生态环境压力疏解研究”(14ARK003);2014年首都经济贸易大学学术新人计划(CUEB2014003)。

作者简介:作者简介王莹莹,首都经济贸易大学劳动经济学院博士研究生;童玉芬,法学博士,首都经济贸易大学劳动经济学院教授、博士生导师。

(英)Mechanism Analysis on the Formation of the Spatial Distribution Pattern of

Labor Force in Chinas Capital Circle:

Based on New Economic Geography

(英)作者姓名WANG Yingying, TONG Yufen

(英)作者單位(School of Labor Economics,Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China)

Abstract:(英)摘要:The study found that the distribution of labor force in capital circle of China presented “CorePeriphery” pattern, which is that the agglomeration degree declines from the center Beijing to the periphery. This paper makes a theoretical analysis on the formation mechanism of the spatial distribution of labor force in the capital circle using the “CorePeriphery” theory of New Economic Geography. Based on panel data of 13 cities from 1999 to 2013, we do the empirical study using method of FGLS. The results show that: The imbalance of labor force distribution of the capital circle is partly caused by initial imbalance of regional development based on historical and political factors. Then it is strengthened by industrial agglomeration leading to labor agglomeration. For the heterogeneity of industries, the impacts are different, of which the tertiary sector gathering is the main force, while the second sector is limited to absorb labor force as using laborsaving technology and other reasons. Geographic location and metropolitan labor agglomeration degree present “∽”shaped curve form. More specifically, the labor agglomeration degree is declining within 200 kilometers, while it has increased slightly 200 km outside, which indicates the existence of “agglomeration shadow”.

Keywords:(英)关键词:capital circle; spatial distribution of labor force; agglomeration shadow;industrial agglomeration

《人口与经济》2017年第1期

王莹莹,等:首都圈劳动力空间分布格局的形成机制

正文一、引言

21世纪以来,都市圈的发展成为全球城市化进程中不可逆转的时代大趋势,当前我国城市化进程正以前所未有的速度向前推进,并已形成了若干都市圈。在经济全球化大背景中,城市群、都市圈、大城市对经济发展的增长极效应越来越突出,对地区、国家甚至全球经济发展的引领带动作用更加明显,其在地区、国家中的地位与作用也愈发重要。然而,随着大都市经济的快速发展,产业集聚,人口和劳动力也大规模向大都市集聚。以承担复合型功能的首都北京为核心,辐射涵盖天津、河北大部分城市的首都圈为例,2000—2014年间北京市人口增加了795万人,其中外来人口增加5626万人数据来源:历年《中国城市统计年鉴》。。根据2014年流动人口动态监测数据,北京外来人口的主要来源地是河北省,占比为23%,而河北省的流动人口主要以河北省内流动为主,占比为56%。另外,从城市劳动力来看,据统计

北京2000—2013年十三年间增加了3186万,而天津和河北分别仅增加726万和153万人

数据来源:历年《中国城市统计年鉴》。。

可见,近年来首都圈的人口和劳动力呈现不断向北京集聚的态势。然而,当这种集聚量超过大都市本身的承载能力或空间分布不合理时,就会带来一系列城市问题,从而制约城市的发展。目前中国几大都市圈的发展均面临这样的问题,首都圈尤为严重。一方面,这引发了北京一系列诸如交通拥堵、资源短缺、环境恶化等严重城市问题;另一方面,由于劳动力不断从周边地区流出,制约了周边地区经济的发展,形成恶性循环,最终将制约首都圈整体的发展。那么,是什么原因导致劳动力不断向北京集聚形成首都圈当前的劳动力空间分布格局呢?对于这一问题的深入探讨对区域内经济、劳动力、产业结构、资源环境协调发展,实现京津冀协同发展都具有重要的现实意义。

当前国内外学者关于劳动力空间分布的研究主要圍绕以下两个方面:①劳动力空间分布变动趋势和特征分析。从研究的对象来看,主要包括农村劳动力或农村剩余劳动力[1-4]和非农劳动力[5-7];研究的区域多数是对东中西部进行对比或单独研究东部沿海地区[5-6],也有对单个城市或省份进行研究如上海市[7-8]、广东省[9]、安徽省[10]等;采用的测度方法主要包括区位熵、洛伦兹曲线[9]、相对密度指数、收敛性检验[10-11]、区域地形起伏度模型[4]、Morans I指数[5]等。②劳动力空间分布的影响因素分析。如有学者认为劳动力分布格局在一定程度上是由资本决定的,劳动力由资本密度低的地区向密度高的地区集中,并且其增长遵循Logistic法则[12]。也有学者从劳动力集聚角度对劳动力分布形成的原因进行研究[13-14]。从国内的研究来看,张望以福建省为例,对劳动力空间分布差异形成的原因进行了分析,认为与地区发展水平和发展条件如基础设施、资源禀赋、市场规模等显著相关[11];也有学者认为劳动力空间分布差异与政府对不同地区的政策导向也有一定的关系[5]。除了以上两方面的研究,也有学者对劳动力空间分布与优化配置进行分析,如杨胜利等通过边际产出弹性理论构建劳动力最优投入模型,对我国各省市相对剩余劳动力数量进行估算[15]。

关于首都圈的研究,近年来随着我国首都经济圈规划的开展和城市化的发展,研究成果不断涌现,但目前大多集中在首都圈概念及范围[18-19]、区域一体化战略[20-21]

、产业结构与空间分布等[22-24]以及国外首都圈经验借鉴等方面,关于首都圈劳动力空间分布等方面的研究很少,仅有的研究是张丹等对首都圈区域空间就业分布结构进行分析,表明首都圈地区就业的空间结构呈现以京津双核凸显、京津城际走廊为主要发展廊道、环京津七地市就业中心显著的 “‘一主一次双核、一廊、七中心”的特征[28]。

从已有的研究来看,当前关于劳动力分布特别是首都圈劳动力空间分布的研究以现状特征描述居多,对于其形成的内在机制、原因等还有待进一步研究,基于此,本文将在把握首都圈劳动力空间分布演变过程和现状特征的基础上,基于新经济地理学等相关理论,从产业集聚、劳动力集聚以及地理区位的视角来对首都圈劳动力空间分布格局的形成机制、原因进行实证分析和解释。

二、首都圈劳动力空间分布变化过程及现状特征

在对首都圈劳动力空间分布的变化过程及现状特征进行描述之前,我们需要对首都圈涵盖的区域范围进行界定,通过对已有的研究进行梳理,主要有三种界定:一种是“2+7”模式,即包括北京、天津、唐山、廊坊、秦皇岛、承德、张家口、保定和沧州[16,18-19];一种是“2+8”模式,即在前面“2+7”模式的基础上增加了石家庄;另外一种是京津冀全域[21,29]。根据研究需要以及京津冀一体化的现实,本文选择京津冀全域13个城市作为首都圈区域范围的界定进行接下来的分析。

反映一个区域劳动力分布疏密程度的指标有很多,最简单直接的是劳动力就业密度,即该地区的从业人员数与土地面积的比值,此外还有基尼系数、洛伦兹曲线、集聚度、泰尔指数等。本文计算了首都圈劳动力分布的泰尔指数以及各城市劳动力集聚度

劳动力集聚度=(t年城市i劳动力数量/t年首都圈劳动力总量)/(t年城市i土地面积/t年首都圈土地总面积);其中劳动力数量=经济活动人口=从业人员数+年末城镇失业(登记)人数。,其中劳动力集聚度数值越大,说明集聚度越高,而泰尔指数则相反,其反映的是劳动力分布的无序程度,泰尔指数越大说明劳动力分布越分散,反之越集中。通过计算,2000—2013年泰尔指数从2000年的064下降为2013年的0628,说明劳动力分布更加集中。而从各城市的劳动力集聚度来看,北京劳动力集聚度近年来有微弱下降,但仍明显高于其他城市,天津劳动力集聚度有所提高,河北各城市的劳动力集聚度远低于京津两市且近年来仍在下降(见表1)。由此,我们可以看到首都圈的劳动力分布呈现出以北京为中心向外围递减的趋势。三、首都圈劳动力空间分布格局形成机制的理论分析

劳动力空间分布可以说是劳动力集聚和分散的结果,当前首都圈劳动力空间分布呈现着典型的

“中心—外围”格局,对此新经济地理学中的“中心—外围”模型给出了很好的理论解释。“中心—外围”模型是1991年克鲁格曼(Krugman)以迪克希特和斯蒂格利兹( Dixit and Stiglz)的垄断竞争模型[30]为分析框架,并借助萨缪尔森1954年提出的冰山交易技术建立起来的,用以解释经济活动的空间集聚和发散,从此开启了以报酬递增和要素流动为基础的新经济地理学的研究[31]。

“中心—外围”模型假定初始条件相同的区域,由于历史原因或偶然因素使得初始平衡被打破,一个地区演变为产业集聚区,而另一个地区则成为低效率的农业区,而这种经济地理集聚主要由“本地市场效应”和“价格指数效应”产生的集聚力引起, 其中“本地市场效应”是指垄断企业具有为实现规模效应和节约运输成本而选择市场规模较大的区位进行生产,并向规模较小的市场区域出售其产品的倾向;“价格指数效应”也称“生活成本效应”,是指企业的区位选择对当地消费者生活成本的影响,在企业比较集中的区域,由于本地生产的产品种类和数量比较多,从外地输入的产品种类和数量就比较少,因而运输成本较低,这使得该区域的商品价格较低,从而使消费者的生活成本降低,因此在名义收入相同的情况下,实际收入水平及生活水平较高。这两种效应具有循环积累因果的特征, 使得厂商在空间上的持续集中,形成产业汇集,而产业的发展对劳动力引致需求增大以及价格指数效应的存在使得实际工资较高对劳动力产生吸引力,此外,由于产业的集聚,同类厂商数量较多,劳动力的就业机会较多,吸引大量的劳动力向中心地区集聚,从而形成了劳动力集聚。当然存在集聚力的同时,也存在离散的力量,其来源主要有两个方面:一是大城市存在拥挤效应,将抵消一部分由集聚所产生的正反馈效应;二是经济中存在不可流动的劳动力如低技能的劳动者,他们生活在远离大城市的地方,从事着农业生产等依赖于当地资源的经济活动,他们的需求也需要被当地的产业来满足[32]。

首都圈的发展与中心—外围模型所描述的形成机制具有高度的一致性,北京由于政治历史的原因,具有突出的特殊优势地位和条件,“首都”这个定位使北京成为中国的“首善之区”,集聚了国内一流的科研、教育、文化艺术、医疗卫生机构,是一个巨大的“能量场”,更重要的是,北京也是重要的信息发源地、国际交流中心,企业能够及时、便捷地了解行业发展最新动态和政策导向,以上条件为企业和劳动力相互之间分享、匹配、学习创造更多的机会,营造了更好的环境,因此,吸引了大量的企业和劳动力到此集聚。除了北京周边城市特别是河北省各大城市自身原因外,北京的“虹吸作用”以及过去若干年北京“大而全”的发展方式等,使得北京成为周边城市强劲的竞争对手而非中央政府所倡导的协同发展的合作关系,形成“集聚阴影”[33], 成为发展严重滞后的“外围”区域。从理论分析来看,当前首都圈劳动力分布格局是由历史政治等偶然因素引发了地区发展的不平衡,而這种不平衡主要是通过产业集聚引致劳动力集聚,由此循环累积形成的。为验证理论解释的可靠性,接下来本文将采用首都圈13个城市1999—2013年面板数据进行实证分析。

四、 数据与模型

基于以上理论分析,本文将采用计量方法来定量分析首都圈劳动力空间分布的形成机制。城市数据是来源于2000—2014年《中国城市统计年鉴》的1999—2013年间的首都圈13个城市面板数据,与中心城市北京的距离数据来源于中国人民大学虞义华的CHINA_SPATDWM: Stata module to provide spatial distance matrices for Chinese provinces and cities数据

http://citec. repec.org/cgibin/ui.pl?h=repec:boc:bocode:s457059。

根据“中心—外围”理论模型,本文建立的计量模型基本形式如下:

劳动力集聚度it=常数+∑3j=2αj·产业集聚度 jit+β1·distance+β2·distance2

+β3·distance3

+δ·Xit+εit

其中模型的被解释变量为i城市t年的劳动力集聚度,考虑到不同产业的异质性,本文将产业集聚度细分为第二产业集聚度和第三产业集聚度,并将它们作为主要解释变量纳入模型。目前测度劳动力集聚度的文献较少,而关于产业集聚度的研究较多,测度指标主要包括基尼系数、区位熵和泰尔指数以及由埃里森(Ellison)和格莱泽(Glaeser)、杜兰顿(Duranton)和奥弗曼(Overman)分别提出的产业聚集指数[34-35]。但是按照库姆斯(Combes)等所提出的空间集聚衡量指标[36]的标准来看,这些指标都不是理想的指标,文玫采用地区产业产值占全国的比重说明产业集聚程度[37],但该种方法存在弗朗西斯(Francis)等所说的可调整区域单元问题(MAUP)[38],为此颜银根在其研究中选择地区的相对规模作为平衡,即 Ar=(Ir/I)/(arear/area),其中Ir和I分别表示r地区和全国非农产业产值,arear和area分别为省份和全国面积[39]。这种方法是对文玫的方法的一种改进,相比以往的方法能够有效避免区域大小不同所形成的“聚集度”高估的问题。本文借鉴颜银根的测度方法[39]分别对劳动力集聚度和产业集聚度进行计算,但由于本文研究的对象是首都圈,因此公式中字母代表的含义有所变化,其中Ir和I分别表示r城市和首都圈劳动力总量(或产值),arear和area分别为r城市和首都圈面积。另外,空间距离这一地理因素也是我们重点关注的解释变量,定义为“离心距离”即离中心城市北京的欧氏距离,“中心—外围”理论认为当距离中心城市越来越远时,集聚的力量逐渐减弱而离散的力量逐渐增强,那么首都圈各城市到中心城市北京的距离与劳动力集聚是否也呈现这样的关系呢?在实证分析中笔者将进行验证。

在其他解释变量中,根据已有研究我们选取了影响劳动力集聚的其他社会经济指标作为控制变量,包括城市人口规模、工资水平、就业机会、城市开放程度、政府支出、市场规模等。其中,城市人口规模主要是控制劳动力的内生增长的影响,一般城市本身的人口规模越大,其劳动力内生增长的能力也就越强;工资水平用在岗职工平均水平来度量,表征用工成本,如果用工成本过高,企业成本增加,则对厂商具有挤出作用,从而对劳动力需求减少;就业机会(失业风险)采用失业率来表征;城市开放程度用实际利用外资金额度量;用地方政府财政支出反映政府对公共服务(包括教育、医疗卫生)投入;市场规模用社会消费品零售总额表征,新经济地理学理论中有“生活成本效应”,即市场规模越大,消费品种类越大,对劳动力的吸引越强。各主要变量的描述性统计结果见表2。

五、实证结果分析

三种检验的P值均为00000,强烈拒绝“同方差”、“不存在一阶组内自相关”以及“无同期相关”的原假设,可以判定扰动项同时存在组间异方差、组内自相关以及组间同期相关,因此,本文采用“全面FGLS”进行估计。

利用“全面FGLS”估计方法对三个模型进行估计,模型一是在控制其他影响劳动力集聚的社会经济变量的条件下重点考察产业集聚对劳动力集聚的影响,模型二是重点考察地理区位离心距离对劳动力集聚的影响,模型三是将产业集聚与离心距离同时纳入模型,三个模型的系数符号基本一致,说明模型的稳健性较好,详见表4。

从回归结果可以看到,模型一和加入地理因素离心距离的模型三中的第二产业集聚度和第三产业集聚度对劳动力集聚度都具有显著的影响,其中第二产业集聚度对劳动力集聚的影响是负的,即第二产业集聚度每提高一个单位,劳动力集聚度将下降0049—0150个单位,原因在于随着技术水平的提高,第二产业特别是制造业企业多数采用了节约劳动力的技术,因此,其就业弹性较低,从全球经验来看,一些国家和地区甚至为负,也就是说其对劳动力特别是低端劳动力的消耗能力并不强,因此不利于劳动力集聚。第三产业集聚度对劳动力集聚的影响显著为正,而且具有较强的作用,具体来看,第三产业集聚度每提高一个单位,劳动力集聚度将提高1915—2465个单位,原因在于服务业多属于劳动密集型,就业创造能力较强,对劳动力的吸纳能力强。从首都圈当前第三产业的发展状况来看,2014年北京第三产业比重已达到779%,而天津及河北11城市均不到50%,特别是河北多数城市第三产业比重还不到40%,可见差距之大。以上估计结果有力地支持了产业集聚引致劳动力集聚的理论分析,但与理论分析不同的是,本文由于考虑到了产业的异质性,因此,得到不同产业的集聚对劳动力集聚的影响存在差异。

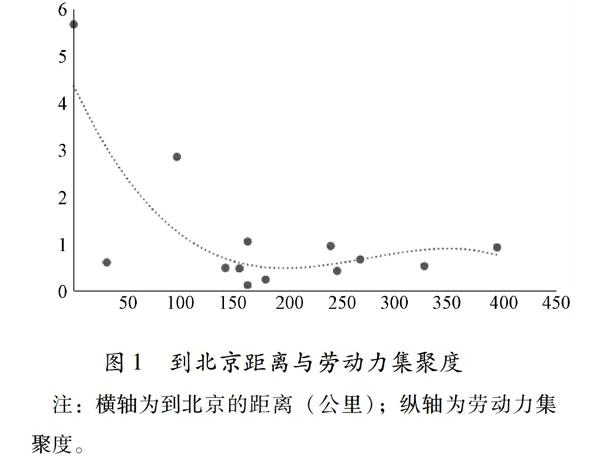

模型二和加入产业集聚度的模型三回归结果显示离中心城市北京距离的一、二、三次方系数均显著不为零,说明地理距离对劳动力集聚具有非常显著的影响。另外,从系数符号来看,分别为负、正、负,该结果表明地理距离与劳动力集聚度之间呈现着“∽”形曲线的形态,也就是随离心距离的增加,劳动力集聚度呈先下降,后上升而后又下降的态势,从图1我们可以看到在200公里左右的范围内,劳动力集聚度是不断下降的,而距离200公里以外,劳动力集聚度有小幅上升,350公里左右形成一个微弱的次中心,由此说明在距离北京200公里左右存在“集聚阴影”,可能的原因是由于距离较近,遷移成本对劳动力的“阻碍”微乎其微,在较高工资收入、更多就业机会、优质的公共服务等吸引下,劳动力更倾向于向各方面条件占优势的中心城市集中,从而形成离北京越近,反而劳动力集聚度越低,劳动力流失情况更加严重的现实。

在其他解释变量方面,回归结果显示失业率和用工成本对劳动力集聚度的影响是负的,而城市人口规模、市场规模、外商投资以及地方财政支出对劳动力集聚的影响是显著为正的。由于产业集聚会产生规模效应,创造更多的就业机会,失业率低,劳动力失业的风险降低,因此会吸引劳动力向产业聚集的地区集聚;用工成本高会提高企业的成本,削弱企业的竞争力,有些企业通过减少劳动力的雇佣来降低成本,而有的企业直接搬离高用工成本的地区,这些又都不利于劳动力的集聚;城市人口规模、市场规模、外商投资等对劳动力集聚的影响与以往的研究相一致,不做过多解释。地方财政支出反映了政府对公共服务的投入,政府财政支出越多,提供的公共服务越好,劳动力享受的公共福利多,极大地提高了生活品质,因而吸引大量劳动力向中心城市集聚。作为首都圈,中心城市北京失业率远低于其他城市,市场规模是天津的近两倍,是河北各城市的4—21倍,政府支出同样是天津的16倍,平均高于河北各城市12倍,这些都作为集聚力促使劳动力向北京集聚,而作为离散力的用工成本其作用显然被众多的集聚力所抵消。

六、结论与讨论

本文以新经济地理学“中心—外围”理论为基础,在对首都圈劳动力空间分布的形成机制进行理论分析的基础上,通过建立1999—2013年首都圈13个城市面板数据,采用全面FGLS估计方法对其进行实证检验,得到以下结论。

首先,通过计算首都圈各城市的劳动力集聚度、泰尔指数等,我们发现首都圈的劳动力分布呈现以北京为中心向外围递减的趋势,也就是呈现“中心—外围”格局。

其次,依据新经济地理学的理论分析,笔者认为当前首都圈劳动力分布格局是由历史政治等偶然因素引发了地区发展的不平衡,而这种不平衡主要是通过产业集聚引致劳动力集聚,由此循环累积形成的。实证结果验证了上述理论解释,但不同产业对劳动力集聚的影响存在异质性,估计结果显示第三产业的集聚是引致劳动力集聚的主要力量,而第二产业由于节约劳动力新技术的采用等,其吸纳劳动力的能力有限,并不利于劳动力的集聚。

最后,理论认为当距离中心城市越来越远时,集聚的力量逐渐减弱而离散的力量逐渐增强,而本文的实证结果显示地理区位与首都圈劳动力集聚也呈现“∽”形曲线的形态,在距北京200公里左右的范围内,劳动力集聚度是不断下降的,而200公里以外,劳动力集聚度有小幅上升,350公里左右形成一个微弱的次中心,由此说明在距离北京200公里左右存在“集聚阴影”。

如前所述,首都圈的劳动力空间布局呈现明显的“中心—外围”格局,从一个侧面反映了首都圈发展呈现严重不平衡的状态,外围城市发展严重滞后,中心城市北京的带动作用不足。当前中央政府在积极推进京津冀协同创新一体化发展,根据以上研究结果,我们可以得到以下两点启示:①尽管本文的研究结果显示政府可以通过合理规划产业,实现产业集聚效应来引致劳动力集聚,然而如果配套措施如公共服务等跟不上,特别是与中心城市北京相比差距过大的话,劳动力还是会回流到中心城市的,最终不利于改变当前失衡的状况。②首都圈的发展应着眼于整体,打破“一亩三分地”思维定式,统筹发展,明确功能定位,充分发挥各自比较优势,调整优化区域生产力布局,加快推动错位发展与融合发展,开启创新合作模式与利益分享机制。

参考文献:

参考文献内容[1]李飞,孙峰华. 中国农村剩余劳动力的空间分布和转移模式研究[J].中国人口科学,2000(5):59-63.

[2]丁洁,陈广桂.关于我国农村剩余劳动力分布的应用研究[J].市场周刊,2005(5):6-9.

[3]许俊萍,冯双元.勐腊县农村劳动力结构、分布现状调查报告[J].云南农业科技,2008(S3):165-167.

[4]刘焱序,任志远. 基于区域地形起伏度模型的陕西农村劳动力时空格局[J].山地学报,2012(4):431-438.

[5]黄小明.我国劳动力的省域空间分布状况研究——以工业为例[J].改革与战略,2013(10):25-29.

[6]李晓琳.中国制造业劳动力分布及其短缺特征分析[J].企业技术开发,2013(20):22-23.

[7]王桂新,魏星.上海从业劳动力空间分布变动分析[J].地理学报,2007(2):200-209.

[8]王桂新,魏星.上海从业劳动力分布变动与城市空间重构[J].人口研究,2006(5):64-71.

[9]林湘华.广东省劳动力人口空间分布及变动研究[J].市场与人口分析,2003(5):29-38.

[10]曲新拓.安徽省劳动力分布差异分析[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2011(1):94-97.

[11]张望.劳动力分布的地区差距及其收敛性分析——以福建省为例[J].统计与信息论坛,2009(2):40-45.

[12]NETO J P J, CLAEYSSEN J C R. Capitalinduced labor migration in a spatial Solow model[J].Journal of Economics, 2015,115:25-47.

[13]SCOTT A. New industrial spaces, flexible production organization and regional development in North America and Western Europe[M]. London: Pion, 1988 :486.

[14]FRENZEN P D. Economic cost of guillain barre syndrome in the United States[J].Neurology,2008(1): 21-27.

[15]杨胜利,高向东.我国劳动力资源分布与优化配置研究[J].人口学刊,2014(1):78-88.

[16]谭成文,杨开忠,谭遂,等.中国首都圈的概念与划分[J].地理学与国土研究,2000(4):1-7.

[17]张召堂. 中国首都圈发展研究[M]. 北京: 北京大学出版社,2005:59-67.

[18]吴爱芝,李国平,孙铁山,等.北京世界城市区域的空间范围划分研究[J].城市发展研究,2012(1):64-69.

[19]彭文英,刘念北,张丽亚.中国首都圈土地资源综合承载力及空间优化格局[J].首都经济贸易大学学报,2014(1):77-83.

[20]赵弘. 区域一体化视角下的 “首都经济圈”战略研究[J]. 北京市经济管理干部学院学报, 2011(3): 13-18.

[21]张梅青,左迎年.首都圈经济一体化发展进程研究[J].北京交通大学学报(社会科学版),2013(1):15-22.

[22]张亚明,杨丽莎,唐朝生.区域分工视域下产业协调发展研究——以环首都经济圈为例[J].生态经济, 2012(1):98-112.

[23]杨维凤.首都经济圈新型产业分工格局构建研究[J].生产力研究, 2012(3):198-207.

[24]毛琦梁,董锁成,黄永斌,等.首都圈产业分布变化及其空间溢出效应分析——基于制造业从业人数的实证研究[J].地理研究, 2014(5):899-914.

[25]张辉,李巧莎.日本首都圈的建设及其对京津冀都市圈建设的启示[J].日本问题研究,2007(4):20-23.

[26]张良,吕斌.日本首都圈规划的主要进程及其历史经验[J].城市发展研究,2009(12):5-11.

[27]王凯,周密.日本首都圈协同发展及对京津冀都市圈发展的启示[J].现代日本经济,2015(1):65-74.

[28]张丹,孙铁山,李国平.中国首都圈区域空间结构特征——基于分行业就业人口分布的实证研究[J].地理研究,2012(5): 899-908.

[29]李国平,孙铁山,张文忠,等.首都圈——结构、分工与营建战略[M].北京:中国城市出版社, 2004:1-5.

[30]DIXIT A K, STIGLITZ J E. Monopolistic competition and optimum product diversity[J].The American Economic Review,1977(3):297-308.

[31]KRUGMAN P.Increasing returning and economic geography[J].Journal Political Economy, 1991,99(3):483-499.

[32]陆铭,向宽虎.地理与服务业——内需是否会使城市体系分散化?[J].经济学(季刊), 2012(3):1079-1096.

[33]FUJITA M, KRUGMAN P R, VENABLES A. The spatial economy: cities,regions and international trade [M]. Cambridge, Mass.:MIT Press, 1999:579.

[34]ELLISON G, GLAESER E L. Geographic concentration in US. manufacturing industries: a dartboard approach[J].Journal of Political Economy, 1997(5): 889-927.

[35]DURANTON G, OVERMAN H G. Testing for localization using microgeographic data[J].Review of Economic Studies,2005(4):1077-1106.

[36]COMBES P.MAYER JF. Economic geography: the integration of regions and nations[M].Princeton: Princeton University Press, 2008:255-266.

[37]WEN M. Relocation and agglomeration of Chinese industry[J].Journal of Development Economics,2004(1): 329-347.

[38]FRANCIS R L, LOWE T J, RAYCO M B, et al. Aggregation error for location models: survey and analysis[J].Annals of Operations Research,2009(1): 171-208.

[39]顏银根.FDI劳动力流动与非农产业集聚[J].世界经济研究,2014(2):67-75.

[责任编辑责任编辑方志]