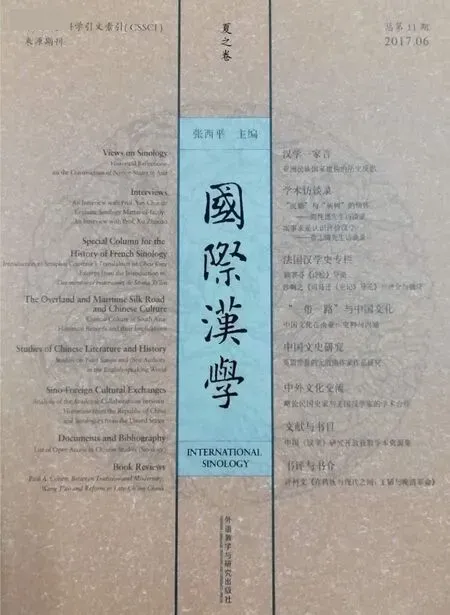

评柯文《在传统与现代性之间:王韬与晚清革命》

2017-01-28□

□

近年来,西方学界关于中国名人的人物传记已经出版了不少,而且主要人物的传记不止一本,有些有两本甚至更多。柯文教授的新书《在传统与现代性之间:王韬与晚清革命》也许可以看作是一个新的里程碑,因为王韬虽是一个次要人物,但却得到了全面的研究。毫无疑问,本书是所有语文中最详细的王韬传记,它超越了亨利·麦克利维(Henry McAleavy)关于王韬生平的开拓性研究。

柯文的研究分为四个部分,分别介绍了王韬的生平、思想、改革计划及其与其他改革者的关系。正如书名所示,该书中心思想是:王韬作为一个当时的“新人物”是如何在传统与现代之间行动的。

本书传记部分非常充实。作者用的大量看似乏味的引文和阐述,其实非常有价值,因为王韬大部分的著作迄今为止尚未被翻译成英文。更为有趣的是,作者不时地从心理学方面解释王韬的行为、话语和动机,如谓因丧父落第造成心理危机。然而作者似乎忽视了王韬强烈的政治抱负。王韬在上海的墨海书院(London Mission Society)研究“西学”大约有十年之久,他对自己为国家效力的能力极具自信,由此产生了强烈的政治抱负。作者虽然指出了王韬与江苏巡抚徐有壬的联系,但并未提及巡抚给王韬的鼓励,让王韬感觉像“垂翼之鸟,每盼云以欲飞”。此时他显然自信大有用世的机会,可以一展才华,为国家做出不凡之举。但对王韬来说很不幸的是,巡抚徐有壬不久与太平军作战时阵亡(王韬对徐有壬之死的遗憾之情可见诸其诗作中)。巡抚之死给王韬造成的心理危机或许比他父亲去世或者赴南京赶考失利更大。毕竟他考试只是失败了一次,在那个时代,对学者来说,算不得什么灾难。此外,正如王韬自己承认的,他本来对科举考试并不热衷,他赴考只是为了讨父母欢心。

据此,王韬的政治理想虽然受到徐有壬之死的打击,但也许正好成为他决心向太平天国领导人“自荐”的一个主要原因。确实,正如他在一首诗中写道:“报国空陈平贼策,辨冤谁作上书人。”后来,在他与太平军有关联的阴影下,他未能很自在地接受自强(self-strengthening)运动领导人愿意提供的职位。他的挫败感在他的一些著作中显而易见。比如,他在自传中写道:“顾彼岂无意于世哉?用之则为鸿渐,不用则为蠖屈,如仅目为山林隐逸者流,亦浅之乎视遁叟矣!”又曾说:“他日当为天下画奇计,成不世功,安用此三寸毛锥子载!”可见他的用世之志。

作者解读王韬对西方的初步评价, 也令人质疑。他说:“王韬留居上海的头十年,没有迹象显示他把西方视为主要的挑战。”然而,根据王韬自己的证词,甚至在到达上海之前,“他就已经读了一些域外之书”。而且他对“域外之书”的兴趣可能恰是他应墨海书院聘请的一个重要原因。尽管他经常以“稻粱谋”为借口,表达不得已帮洋人工作的遗憾;但他在给老师和朋友的信中经常提到,他接受此职位的目的是想要知道“西法之奥秘”。因此,正如作者所说,“钱”可能不是他“卖文”给外国人的“最重要的原因”。此外,尽管在上海的头十年王韬没写多少著作,因为正如他自己所说,他想要花时间去阅读和学习,他当然感觉到了来自西方的挑战,甚至是威胁。比如他观察到:西方人“待我华民甚薄”,“见我文士,亦藐视傲睨而不为礼”,“西人轻我中国也,日深”。这些观察也许可以解释他在上海期间仅倡导借用西“器”而对西“礼”有所保留。直到他访问英国时,才“发现”新一类的西方人,“有异于通商口岸的西方人”。而这个“发现”让他不仅对西方之“器”赞誉有加,而且对西方之“礼”也颇为欣赏。可在他自英国写给朋友的一封信里一览无遗。这封手书后来登载在《逸经》杂志上,是有关王韬世界观转变的最有价值的材料之一。既然柯文没有用到这封信,那么值得在此披露:“居英大半载,稔知其风土人情,实有远出我中国上者,即如多拉(Dollar)一村落,远近数百家,民俗谨厚,家足自给,工农商贾各务其业,市无二价,路不拾遗,而其所谓士人者,尤居优而处尊。韬至此邦,无不呼之谓译德(如中国之进士、孝廉),延之如上宾。”此信最后的结论是:“孰谓泰西礼仪之教,不及中国哉?此韬知之深而后有是言;未至其地者,必以为河汉也。”

本书关于王韬观点的各章节,大体上是分析性的。此处凸显了王韬作为“现代人”的形象。不过,有两点需要进一步讨论。第一,有必要指出的是,使用东周列国来类比当代国际关系,并非王韬首创。王尔敏在《晚清政治思想史论》(1969)一书中,已指出很多王韬的同辈与前辈,早把当下的世界各国与中国战国时代相提并论,而王书并没有列入柯文丰富的参考书目里。问题是,要理解牟复礼(Federick Mote)教授所谓的中西不同的“宇宙观”,我们不仅要知道王韬的个人观点,还要知道中国人总体的观点。第二,柯文用严格的二分法来解释王韬的“公理与强权”(Right and Might),如说“中国道德”与“西方强权”,似乎不准确。我可确定,王韬的著作里没有一处暗示中国“独占”道德或公理。事实上,正如柯文在书中提到的,王韬认为道是普遍存在的。既然道是普遍存在的,那么道德或公理也是中西各具的,正如王韬自己曾经说过的,中国人和西方人都有尊敬父母、爱护孩子的美德。正因王韬相信东西方都拥有基本相同的美德,所以他才乐观地盼望将来会出现一个大同世界。柯文说得对,王韬确实视西方侵略中国为“不道德的”,但是用柯文的话说,根据西方的道德模式,“侵略”或者“武力扩张”也是“不道德的”。因此,王韬说西方侵略是“不道德的”并不必然意味着整个西方都是“不道德的”。在王韬看来,西方的“不道德”终究是因为中国太弱,这也是他为什么要倡导富国强兵的原因。柯文一再指出,王韬想要中国未来宰制世界,以报复当时西方对中国的宰制。例如,他说:“(王韬)直言,当所有西方国家的力量优势被剥夺之后,都将在中国面前‘俯首以听命’。”此话听起来确实极不顺耳,但是柯文忽略了王韬说这话时的历史场景。王韬的评述与当时的局势有关,当时中国的主权和尊严不幸被列强糟蹋。因此,王韬“严厉的话”意在敦促西方国家尊重中国人的权利,并不像柯文所暗示的,王韬想要制造一个以中国为中心或孔子一元论的世界。关于这点,我对于王韬相关文章的理解是,他有鉴于中外基本相似的主要教义,以及高效率的现代交通系统,相信有朝一日,一个调和的或者综合的世界文明是可以实现的。

此书的下一个部分论述王韬的改革主张。熟悉王韬著作的人应会同意,柯文整理王韬的改革思想比王韬自己更加有序。但是不幸的是,在讨论王韬改革思想时,柯文又不时地忽略了当时的实际背景。例如,他没有注意到,王韬关于“人才”的观点是针对自强运动的缺陷而发。王韬密切关注这一运动,他在文章里多次呼吁,无论自强运动多么具有活力与热情,如果没有“人才”去贯彻各种自强项目,运动是不可能成功的。他注意到很多自强运动者购买西方武器和机器时不能区别模式的先进或过时。这很使王韬和其他改革者担忧,也让他感觉到需要“人才”来执行现代化项目的重要性。柯文如考虑到此一背景,也许不会说王韬对“人才”的看法只是“虚饰”之言了。

王韬的其他改革思想也应该置于当时的历史背景下观察。王韬论及漕运、商业、矿业、企业等,但从冯桂芬到康有为也曾讨论过。那么是否应该将王韬的主张跟其他人的主张相比,以呈现王韬主张的重要性在哪里?以矿业为例,如果我们能展示演变的过程,从冯桂芬警告外国开采中国自然资源到陈炽要求恢复中国采矿自主权,或许可以进一步阐释王韬对此主张的贡献。通过对比王韬和其他改革者来理解经济和其他领域里,所谓“王韬不折不扣的父权主义”论者,也是不无裨益的。中国传统因素塑造了王韬的“父权观”(paternalistic outlook),但是对王韬及其他改革者而言,家长式思维在当时也是必要的。最好的例子便是严复,他原来认为自由放任政策是最好的经济政策,根据是若无政府干预,商人便可充分发挥他们的才智,充分发掘经济发展的潜力。但是严复很快意识到,在列强经济掌控的形势下,中国政府的领导人有必要扶持本地商人,使其能与享有特权的外国商人竞争。

第四部分讨论“沿海”(littoral)和“内地”(hinterland),也许是全书最有意思的部分。柯文提出一个新概念来对现代中国的改革派和革命党进行分类。柯文自认此概念尚在试验阶段。问题是,大多数的改革者和革命者可以放在两类之间,却难以合适地放在任何一类,因柯文所立的标准,似乎都有例外。如果将王韬归到“沿海”类,那有人就可能会提出异议,就“文化观”(cultural outlook)而言,如柯文所说,王韬与郭嵩焘相似之处远远多于容闳。柯文说“几乎所有属于沿海类的改革者,将商业利益等同国家利益,而且深信,欲增加中国财富,相对于西方财富,最好的办法就是在商业上赢过西方”。薛福成也这样认为,但依柯文的观点,薛是一位属于“内地”类的改革者。事实上,薛福成的观点更为激进,他甚至建议中国社会应该重组,应将商人置于社会阶层的顶端。

再者,所谓“极端的沿海”(extreme littoral)类改革者,除了何启外,并没有对晚清改革做出重要的贡献。即使何启,只是一本改革专著的合作者,另一位作者是胡礼垣,是一位中国古典学者。柯文说“孙逸仙最亲近的同僚几乎全部来自沿海”,也不正确。我们可以立即想到两位孙逸仙最亲近的同僚—汪精卫和胡汉民—都不是柯文所说的“沿海”改革者。从地理位置上说,我觉得改革者都属于“沿海”,因为他们都来自沿海地区,即江南地区(安徽南部,江苏南部和浙江北部)、广东—福建沿海地区,以及两湖地区(湖北南部和湖南北部),这些地区很方便自长江入海。

总体而言,柯文使用了丰富的一手、二手资料。他对其他学者著作的评论,除了对“共产党历史学家”著作的评论(柯文将所有中国大陆历史学家都看作共产党历史学家)之外,总体上是公平的。王维诚在评论王韬思想的文章中,试图展示王韬的“重民”思想,认为“他可以论治民,但不能论民治”。在我看来,这是一个有洞察力的评述,因为王先生也注意到王韬的“治民”观,在一定程度上,包含为人民争取“抗议”权。因此王维诚的解释与柯文的解释或多或少相似,那就是说,王韬采用了专制与民主之间的“中间”立场。但是柯文认为王维诚的解释是“脆弱的二分法”。(如果王维诚暗示二分法,那他该把王韬放在哪个分上呢?)