十年磨一剑

2016-12-27夏永立

夏永立

一、引言

十年前,我曾执教过“圆的认识”一课

(以下简称旧案),受到听课教师的一致好

评,当时颇为得意;十年后的今天,我按照新的理念又一次上这节课(以下简称新案)。我对二者进行了对比,发现不少值得思考的问题。为了便于阐述自己的观点,下面将两次的教学简案呈现如下:

二、旧案与新案

教学目标:

[旧案]

1.使学生正确地认识圆,能说出圆的各部分名称及相互关系。

2.会用圆规画圆。

3.培养初步的空间观念和空间想象能力。

[新案]

1.在想象与验证、观察与分析、动手操作、合作交流等活动中认识圆,初步掌握圆的特征。

2.在开放式画圆的情境中,渗透圆的特征,并会用圆规画圆。

3.在问题解决的过程中,不断探求事物的本质特征和事物的合理性;发展学生初步的空间观念。

4.让学生体验圆的文化特性,感受数学美。

引入部分:

[旧案]

1.师示范表演甩动着连细绳的一个小球问:你们看,老师手中的小球甩出了一个什么图形?

2.投影出示长方形、正方形、平行四边形等学过的平面图形,问:这些图形有什么共同特点?

3.引思:圆与上面这些图形有什么区别?

[新案]

老师这儿有一本儿童故事书,谁先抢到它,我就把它赠给这位同学,那么你认为应该怎样站才是公平的呢?为什么要站成圆形呢?

展开部分:

[新案]

3.画圆。(1)以小组为单位,利用手中的工具和材料画圆。①提供材料。②小组交流,想出更多的画圆方法。③展示。(2)用圆规画圆。

学生自己尝试画一个圆,展示学生作品,引导学生说出画圆的体会并讨论:①画圆的步骤有哪些?②画圆时要注意什么?

(3)生活中的画圆。如果要在操场上画一个圆,有什么办法?

2.通过自学,认识半径、直径、圆心等概念。

3.探究圆的特征。

(1)引思:以前研究长方形等平面图形用什么方法?(折、量、画、比)我们也用这些方法来研究圆。

(2)取出圆片、直尺、圆规等工具,用自己喜欢的方法来探究,并将研究的成果记录在“研究发现单”上,在小组内交流。

(3)汇报:各小组展示自己的研究成果。

(4)整理:师生共同完善半径、直径的特征,概括半径与直径的关系。

(5)让学生尝试在圆形纸片上画出圆的半径(交流画法)。

(6)画一个直径是6厘米的圆。

(7)讨论学生所画圆的大小和位置。

练习部分:

[旧案]

1.基本训练。

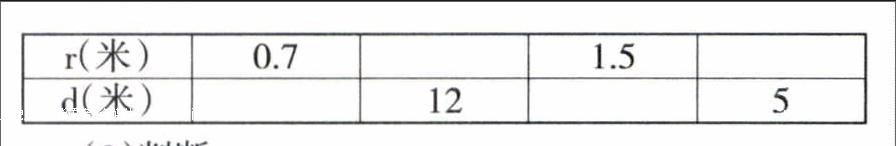

(1)填表:

(2)判断:

①两端都在圆上的线段,叫直径。( )

②直径是半径长度的2倍。( )

③画一个圆,圆规两脚间的距离是半径的长度。( )

2.变式练习。看到了什么条件,你想到什么?

3.思考练习。自行车车轮为什么要设计成圆形的?车轴装在什么位置上?

[新案]

1.估测(连线)。

r=4米 茶杯口

d=2.4厘米 自行车

r=0.4分米 手表表面

d=70厘米 花坛

2.想象。

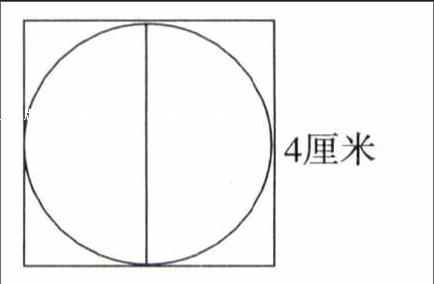

(1)动画演示:正方形不断地切割成圆形。现在,如果告诉你正方形的边长是8厘米,你能获得关于圆的哪些信息?(2)出示阴阳太极图:它是由一个大圆和两个同样大的小圆组合而成,如果小圆的半径是3厘米,你又能知道什么?(3)一个圆形物体的面的半径是15厘米,你能想象出是什么物体吗?

3.实践。如果你手上有一个圆,现在需要得到这个圆的一半,你可能会用什么方法来解决?能说出理由吗?

4.欣赏。生活中的圆形建筑,中国民间的圆形中国结、传统的圆形剪纸、世界著名的圆形标志设计,自然现象中呈现的美丽圆形图案。

三、对比与反思

10年前,我是这样设计教案的:复习,为传授新知准备;导入,引起学生对新知的注意;新授,讲解新知识,让学生理解、接受;练习,进行习题的操练,以巩固新知;小结,归纳知识要点,以突出重点。这样的教案及相应的教学,是出于我最初对教学的理解:数学教学就是要把数学知识传授给学生,教学活动就是教师“教”、学生“学”,即:我讲你听,我问你答,我出题你解答。这样的课堂教学中,学生整天处于被动应付、机械训练、死记硬背、简单重复之中,很难用自己的眼睛去观察、用自己的心灵去感悟、用自己的头脑去判断、用自己的语言去表达,怎能成为一个独立的自我、成为有创新精神和实践能力的建设者?我感慨以前的教学预设得太多,严重束缚学生的思维,阻碍其发展;我呼唤开放式的数学课堂,因为开放的课堂才会具有生成性,才是充满生命气息和活力的。基于这样的认识,我试图对本课的教学思路进行重新调整:一方面,通过拓展空间,将学生进一步置身于探究者的角色,引导学生在认识了圆的一些基本概念后,自主展开对于圆的特征的发现,并在交流对话中完善相应的认知结构;另一方面,我又将自然、社会、历史、数学等各个领域中的“圆”有意义地进行整合,充分放大圆的内涵的文化特性,将“冰冷的美丽”转化为学生“火热的思考”。

1.教学目标对比反思。前者注重基础知识与基本技能的目标要求,但经过了这样的教学活动后,学生除了理解圆心、半径和直径的概念外,还能得到些什么,恐怕是微乎其微的!我认为学生的能力、态度等是在获取数学知识的活动过程中得以培养和提高的。为此,在新案中我充分尊重每个学生,相信每个学生,让每个学生在亲历的过程中自主建构知识,体悟数学思想方法,体验自主学习的成功愉悦,实现知识技能、数学思考、问题解决、情感态度和谐统一的整体目标。

2.引入部分对比反思。前后两次教学,我都努力让学生在现实的情境中体验和理解数学,前者的情境,用甩动的小球吸引学生的注意力,有利于学生从动态中感知圆,接着从已学的平面图形引入圆,有利于掌握概念。但是,这种情境基本上是从教材知识体系和教师的主观愿望出发的,在这样的情境中,学生的智力活动并没有受到应有的挑战。我一直在思考:为什么要学习圆的认识?认识圆与我们有什么关系?怎样让圆与学生的生活实际更加贴近?引入新知对学生更具智力的挑战性吗?出于这样的考虑,我创设了新案中的问题情境,对学生来说具有一定的挑战性。在强烈的求知欲的驱动下,学生凭借生活经验,发挥自己的空间想象力,自然形成站成圆形的观念,并且从直觉上解释了为什么要站成圆形。在这一过程中,学生不仅获得圆的感性认识,而且有机渗透了圆心、半径、半径都相等的知识,更重要的是学生的创新思维得到了锻炼。

3.展开部分对比反思。10年前的教学中,对于圆的特征的认识,我沿袭传统的小步子教学,即在亦步亦趋的“师生问答”中展开,学生在折纸找圆心、认识半径和直径到发现直径和半径的关系,虽然学生也有发现和思考的成分,但是教师主导的痕迹十分明显。在这样的设计中,问题的答案基本在教师的意料之中,学生不敢也不会越雷池半步。而现在,我将诸多细小的认知活动统整在一个综合性、探究性的数学研究活动中,通过学生的自主探索、合作交流、共同分享等,引领学生经历了一次“研究与发现”的完整过程。这是基于对学生已有经验的正确认识和恰当把握,教师在充分相信学生潜能的基础上做出的决策。这一环节的设计,既实现了探究过程的开放性,又突出了师生间、学生间的多向交流与合作,为学生全面参与学习活动创造了更多的机会。可见,只有充分认识到学生已有经验的重要性,才能设计好探究活动,实现有效的探究和互动。

4.练习部分对比反思。旧案中,我设计多层次、多角度的习题,以巩固圆的概念,让学生在应用中形成有关圆的知识和技能。可是,这种只需重复所学知识即可解决问题的“制作标准件”的练习,妨碍学生思维的发展,不利于学生创新能力的培养。新案中,我并没有机械地进行所谓的习题练习,而是更进一步彰显圆的文化内涵:《周髀算经》所载“圆出于方,方出于矩”;中国古代的阴阳太极图;中国传统的圆形剪纸,世界著名的圆形标志等等。在丰富多彩的数学学习中,努力使圆所具有的文化特性浸润于学生的心田。此外,我还引入了估测、想象等活动,丰富学生的表象,发展学生的空间想象能力,增进了学生数学学习的积极情感。

四、问题与思考

教师的专业成长更多的是来自于对课堂深层次的理性的思考和把握,要使教师能从课堂教学的必然王国走向自由王国,最有意义的方法是通过一个又一个教学案例的研究和积累,来促使教师的专业化发展,提升教师专业化的水平。

1.教师在不断的反思中成长。教师应该学会反思,即学会以自己的教学活动为思考对象,对个人的教学思想、教学观念和方法以及由此产生的教学效果进行审视和分析,以求进一步探究和改进教学方法。教师对自己的教学行为加以省察,并探求贴切的改进方案,这是促进教师成长最直接、最适宜的方式。可见,教师专业成长最需要的是学会反思。

2.教师在不断的“磨课”中成长。促进教师专业化成长的因素固然很多,但课堂实践依然是教师成长的主阵地。一堂关键的课往往会影响一个教师的专业化成长,教师如果能在反复实践中不断地感悟,不断地反思,不断地积累,就能提高自己的业务水平和教学能力,从而在“磨课”中成长起来。

一个高明的医生必定积累不少的病例及其医疗方案,一个好的律师必定收集一定数量的典型案例,一个优秀的教师也是在积累了大量的典型案例中“优秀”起来。案例研究既是一种研究方式,更应成为教师的一种生活方式,一种职业生活乃至专业生活方式。在这种生活方式中,教师发展着自己的理性,成为自己的主人,而不是盲目重复过去已有的经验。近几年我一直在进行的,就是“实践、反思、再实践、再反思”的案例研究,撰写了100多篇教学案例与反思,我最深的体会是:“实践、反思、再实践、再反思”是教师专业成长的有效途径。