敦煌姓望氏族谱研究综述

2016-12-07王清云

王清云

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

一、引言

氏族谱是研究中古士族的一类重要资料,遗憾的是在唐末至五代十国时期的动乱中许多古籍都佚失,中古时期为数众多的氏族谱文献几无所存。但随着1900年敦煌藏经洞的发现,中古氏族谱的现世,填补了学术史上的空白。从发现氏族谱直到今天,仍有许多学者孜孜不倦地进行考察。然而,迄今为止,没有学者就中古士族谱研究的学术史进行回顾,梳理敦煌氏族谱的研究脉络。

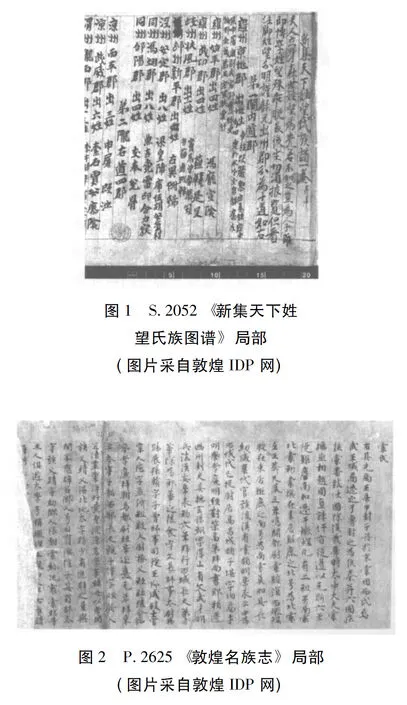

敦煌文书中的中古氏族谱,目前整理共有11件。BD08679号(北位79号)、S.2052号(图1)、S.5861号、P.3421号、P.3191号是大唐姓望氏族;S.1889号、P.2625(图2)号是敦煌名族志以及家传。其后,随着各国所藏敦煌文书的不断整理以及资料的共享,又陆续刊发了4件残片:羽59R、S.9951号、BD10076号、BD10613号。[注]关于氏族谱的整理与刊布:最先进行整理的是BD08679号,早在1911年,缪荃孙《唐贞观条举氏族事件卷跋》就对BD08679号进行了勘校,但完整的录文直到1931年,向达《敦煌丛抄》首次刊行。于此同时,伦敦和巴黎所藏的敦煌文书也发现了几分性质相似的文书。首先刊布的是S.2052号,1914年,翟林奈在《〈敦煌录〉:关于中国敦煌地区的记录》首次纪录此卷;1926年,伯希和、羽田亨协力将P.2625号全文收入《敦煌遗书》活字本第1集。1941年,日本学界也刊布了新的氏族谱录文,那波利贞在《支那地理历史大系第七编》刊布P.3421号、P.3191号的录文;1958年,仁井田陞在《石滨先生谷稀纪念东洋学论丛》中公布S.5861号录文。此外,1962年,王重民、刘铭恕合编《敦煌遗书总目索引》刊布羽59R;1986年,唐耕耦、陆宏基合编《敦煌社会经济文献真迹释录》首次将各氏族谱独辟章节“姓望氏族谱名族志家传”,收录BD08679、S.2052、S.5861、P.3421、P.3191、S.1889、P.2625的录文与影印版,给氏族谱研究工作带来极大的便利。1991年,荣新江应英图邀请编成《英国图书馆藏敦煌汉文非佛教文献残卷目录(S.6891—S.13624)》公开S.9951 号,荣新江将其定名为《唐天下姓望氏族谱》并有详细描述。2009 年,《国家图书馆藏敦煌遗书》出版,陆续又公布BD10076号、BD10613号。

此11件氏族谱是研究士族等相关问题的重要资料。前贤时彦在回顾氏族谱的学术史时,多分类来探讨各氏族谱文本的研究内容,这样或能详细表现各家的观点,但随着氏族谱研究的深入,从单文本考校研究到多文本的系统诠释,并在此过程中发现各氏族谱之间的异同、关联,都指向唐代士族一个个的重要变迁特征。笔者尝试通过氏族谱讨论的不同取向来厘清氏族谱研究史的脉络,进而呈现不同时期氏族谱研究的特征。

二、氏族谱的研究

1.BD08679号文书的研究

从1900年王圆箓发现敦煌藏经洞,敦煌文书流散于英、法各国,直到1910年清政府才下令将敦煌遗书运到北京,收藏在京师图书馆,即今国家图书馆中。由于敦煌文书的数量巨大,且经过多次的劫夺、收集,分散世界各地,最先开始研究的是藏于国家图书馆中的BD08679号,也是研究学者最多的,亦是争论最激烈,特别是在性质年代的问题上。

BD08679号是一件天下郡望氏族谱。由于阅读原材料的便利,早在1911年,缪荃孙就已对BD08679号进行勘校,将此卷定名为《唐贞观八年条举氏族事件》,但并无考证,也无完整的录文。[注]缪荃孙《唐贞观条举氏族事件卷跋》,《辛壬槀》卷3,1911年,第4-6页。此据王重民编《敦煌古籍叙录》,北京:商务印书馆,1958年,第101-102 页。1930年,陈垣应中央研究院历史语言研究所和敦煌经籍辑存会之约,对当时国家图书馆所藏的敦煌文书进行目录编排,正式收录了BD08679号,[注]陈垣《敦煌劫余录》,台北:新文丰出版公司,1985年,第1224页。陈寅恪在为其作的序中里提到此文书,称之为“姓氏录”。[注]陈寅恪《陈垣敦煌劫余录序》,《金明馆丛稿二编》,北京:三联书店,2001年,第267页。无独有偶,许国霖也在《敦煌杂录》中将其定名为“姓氏录”。[注]许国霖《敦煌杂录》,上海:商务印书馆,1937年。收入黄永武主编《敦煌丛刊初集》第10册,台北:新文丰出版公司,1985年,第369-372页。1930年,北平图书馆建立新馆,向达出任北平图书馆编纂委员会委员,充分利用这一有利条件,在《北平图书馆馆刊》上首次公布残卷录文,并对文书性质做了具体的考证,特说明此卷并非“姓氏录”,并通过与《古今姓氏书辨证》所引的《贞观氏族志》部分比较,认为此卷应是《贞观氏族志》残卷。[注]向达《敦煌丛抄叙录》,《国立北平图书馆馆刊》第5卷第6号,1931年,第53-80页;第6卷第6号,1932年,第57-62页。但向达先生对文书的性质判定仅凭“依李义府许敬宗诸人奏改之姓名录,卷末必不烦重叙高士廉之名及贞观时诏敕”以及用《古今姓氏书辨证》中与残卷相合的部分论证,还是稍显草率。岑仲勉《重校〈贞观氏族志〉敦煌残卷》从郡姓、州置等方面对BD08679号作了详细的条释,从他的文章标题就可以看出他对BD08679号的性质判断,但并没有发表。[注]岑仲勉《重校〈贞观氏族志〉敦煌残卷》,《岑仲勉史学论文集》,北京:中华书局,1990年,第628-651页。

牟润孙曾和向达讨论过此卷氏族谱,1951年,牟氏撰文《敦煌唐写姓氏录残卷考证》对BD08679号进行了更加详细的考证,通过对比该文书与《古今姓氏书辨证》中所引《贞观氏族志》部分,认为其与《贞观氏族志》佚文及体例均不相符,指出姓氏数量、编撰目的、杂姓问题以及高士廉官衔等诸多疑点,提出全新的“伪托论”,否定了向达对文书的判定,认为 “唐时山东大族的衰宗破落户为增高卖婚价格所伪托之氏族志,且亦可谓是唐太宗压抑山东大姓政策反响的产品”。[注]牟润孙《敦煌唐写姓氏录残卷考证》,《注史斋丛稿》,北京:中华书局,1987年,第178-195页。原刊载于《台大文史哲学报》1951年第3期。这对BD08679号的性质认识又近了一步,但牟润孙先生的论证并没有涉及BD08679号的年代问题,并且认为宋代文献中各种明显与BD08679号体例相近的氏族谱都是伪托之作,因为其史料来源出于伪造,牟氏从反方向逆推以达到强化观点的需要,其逻辑恐难以立足。

在1949年之后的很长一段时间内,随着大陆政治气候的变化,在士族等精英阶层的研究上相对沉寂,牟润孙先生撰述这篇论文之时,已经身在台湾,其“伪托论”并没有迅速在大陆引起反响。氏族谱的研究虽在大陆音讯沉寂,但是在港台地区、日本以及欧美世界,都有精彩纷呈的讨论。在港台地区的研究者中,毛汉光先生的士族研究在那个时代是一颗“明星”。他将敦煌本氏族谱的研究,纳入中古士族研究的范畴。毛氏在《敦煌唐代氏族谱残卷之商榷》中补充向达与牟润孙对于《古今姓氏书辨证》所引录的氏族志辑文,通过从广陵、清河二郡的增损推测此卷为唐代前半期的作品,借鉴仁井田陞避讳、州置等研究方法,得出一个更具体的时间段,认为BD08679写作时间在天宝元年至宝应元年之间,并通过唐代氏族谱标准与双线发展的考察,认为该文书是流行于民间的士大夫私修谱,史源很可能是来自于《贞观氏族志》的初奏本。[注]毛汉光《敦煌唐代氏族谱残卷之商榷》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第43本第2分,第259-276页。毛汉光先生的研究对数理统计等方面具备敏锐的洞察力,能从一些细微的地方抽丝剥茧,推雅取正。

此外,日本及欧美学人不断有重要的论著面世,对氏族谱研究产生重大的影响。自从《北平图书馆馆刊》刊布BD08679号文书后,氏族谱的研究引起了日本学者的关注。1930、1940年代的日本学界基本赞同此文书与《贞观氏族志》存在的某种关系,但对是否就是原件存在不同程度的质疑。宇都宫清吉及仁井田陞强调这是第一次编撰的《贞观氏族志》,而不是贞观十二年正式颁布的版本;[注][日]宇都宫清吉《唐代贵人についての一考察》,《史林》第19卷第3期,1934年,第50-106页;[日]仁井田陞《六朝おょび唐初の身分的内婚制》,《中国法制史研究(补订版4卷)》,东京:东京大学出版会,1991年,第600-621页。那波利贞提出该卷其实是《贞观志族志》的摘要或目录;[注][日]那波利贞《隋唐五代宋社会史》,《支那地理历史大系》第7编,《支那社会史》,东京:白杨社,1941年,第121-135页。守屋美都雄则认为是《贞观氏族志》简目本。[注][日]守屋美都雄《六朝门阀の一研究——太原王氏谱系考》,东京:日本出版协同株式会社,1951年,第131-135页。1958年,仁井田陞通过避讳、道数、婚姻等问题研究文书的时代与特质,为此后的氏族谱年代研究打开方向与思路,切实地推动谱书的研究走向新阶段。[注][日]仁井田陞《スタイン敦煌発见の天下姓望氏族譜——唐代の身分的内婚制をめぐって》,《石滨先生古稀记念东洋学论丛》,关西大学文学部东洋史研究室,1958年,第397-429页。1960年,池田温考察BD08679号文书与《贞观氏族志》的关系,赞同牟润孙的观点,否定二者的关系,认为此卷脱胎于《玉海》作载的《诸氏族谱》。但是他并没有赞同牟润孙关于《诸氏族谱》的伪作观点,他认为《诸氏族谱》乃高士廉所撰。[注][日]池田温《唐代の郡望表——9、10世纪の敦煌写本を中心として》,(上)(下),分别载《东洋学报》第42卷第3期,1957年,第57-95页;第42卷第4期,1960年,第40-58页。对此,姜士彬(David Johnson)提出批评意见,认为池田温的观点较之牟润孙而言,更加缺乏批评意见地接受《玉海》的史料,并通过BD08679号与S.5861号、P.3191号卷末题跋相似度,结合《玉海》“普牒类”对于李林甫《天下郡望氏族谱》的描述与BD08679号题跋的共同之处,认为BD08679号是一份由李林甫纂修的官修氏族志的合理的准确摘录,并以此反驳牟润孙、池田温的判断。[注][美]姜士彬著,范兆飞等译《中古中国的寡头政治》第五章“敦煌唐代姓望氏族谱考释”,上海:中西书局,2016年,第78-116页。但这个判断是建立在《玉海》的记载是真实的基础上,而这点正是牟润孙所怀疑的,或有可商之处。

1980年代以降,大陆的学者重新开始关注士族研究。对BD08679号的年代与性质进行新一轮的讨论,也是士族研究“焕发青春”的见证。王仲荦《〈唐贞观八年条举氏族事件〉残卷考释》对BD08679号的命名采用缪荃孙先生的提法,认为是BD08679号是《贞观氏族志》奏疏抄件。[注]王仲荦《〈唐贞观八年条举氏族事件〉残卷考释》,《山昔华山馆丛稿》,北京:中华书局,1987年,第329-364页。唐耕耦《关于敦煌写本天下郡望氏族谱残卷的若干问题》认为是私撰常识性著作,判定此卷编撰时间在武德五年以后至武周长安年间,或者是开元天宝时期,[注]唐耕耦《敦煌写本天下姓望氏族谱残卷的若干问题》,《魏晋隋唐史论集》第2辑,北京:中国社会科学出版社,1983年,第293-315页。颇受毛汉光先生的影响。邓文宽《敦煌文书位字七十九号——〈唐贞观八年五月十日高士廉等条举氏族奏抄〉辨证》同意奏抄的说法,进一步强调此卷原本与抄件的关系问题,但在用途上赞成牟润孙的说法,认为与唐初解决旧士族的卖婚有关,并认为悟真和尚的抄件是出于当时寺院写邈真赞和传记等实际需要或作为传授谱学知识的教材。[注]邓文宽《敦煌文书位字七十九号——〈唐贞观八年五月十日高士廉等条举氏族奏抄〉辨证》,《中国史研究》1986年第2期,第73-86页。1990年代以后,华林甫从地理沿革的角度重新探讨了BD08679号的年代问题作出更具体的叛定,认为此文书写成于天宝元年(742)之后、宝应元年(762)之前的二十年内。[注]华林甫《〈姓氏录〉写作年代考》,《敦煌研究》1995年第4期,第99-103页。郭峰通过对《氏族志》体例以及卷末题跋,结合官修氏族谱之外出单卷本的传统,认为是贞观年间修《氏族志》时的另一产品,即专供辨别士、庶郡姓,以通婚姻的单卷本《氏族志》残文,是后于《贞观氏族志》而修,并单独颁布的。只不过并非原版,而是唐后期宣宗时期敦煌本地人的抄本。[注]郭峰《郡望向姓望转化与士族政治社会运动的终结——以清河张氏成为同姓共望为例》,《中国社会历史评论》第3卷,北京:中华书局,2001年,第74-87页。此后李锦绣[注]李锦绣《敦煌文书中的谱牒写本》,《文史知识》2003年第5期,第37-42页。、孔令梅[注]孔令梅、杜斗城《国图藏BD08679号氏族谱文书年代考》,《图书馆杂志》2012年第2期,第86-88页。、杜斗城等亦有撰文论述。

简单地说,当代学人围绕单个氏族谱——BD08679号文书——的年代性质及真伪判定经历了漫长的讨论,亦未有定论,其研究也大抵在前人的研究基础上,方法和思路并无更多的创新之处。

2. 不同氏族谱的整合研究

随着伦敦和巴黎所藏敦煌文书的逐渐公布,翟林奈、伯希和、羽田亨等人公布了其他几件氏族谱,可以获得的关于敦煌本氏族谱以及家谱的资料越来越多。前辈学者们不再局限于对氏族谱性质年代的考究,不同氏族谱之间的关联,所投射出的中古士族的问题,引发了更多探究的兴趣,这也对敦煌本氏族谱的研究展开更宏大的空间。

最早通过以敦煌本氏族谱来研究士族问题的是日本学者。宇都宫清吉、仁井田陞、今堀诚二、竹田龙儿等等,从社会史、法律史、身份制等角度进行考察。[注][日]宇都宫清吉《唐代贵人についての一考察》,《史林》第19卷第3期,1934年,第50-106页;[日]仁井田陞《六朝おょび唐初の身分的内婚制》,《中国法制史研究(补订版4卷)》,东京:东京大学出版会,1991年,第600-621页;[日]今堀诚二《唐代士族素描》,《历史学研究》第9卷第11号,1939年,第46-81页;第10卷第2号,1940年,第59-80页;[日]竹田龙儿《貞觀氏族志の編纂に関する一考察》,《史学》第25卷第4号,1952年,第23-41页。而研究最全面的非池田温先生莫属。1960年前后,池田温围绕敦煌本氏族谱陆续发表一系列的论文,涵盖了1958年以前绝大部分公布的敦煌本氏族谱。池田温首次将目光转向BD08679号、S.5861号、P.3191号、S.2052号氏族谱之间的关联研究,并通过《太平寰宇记》复原出一份氏族谱加以考察。他的基本结论是S.5861号、P.3191号是同属一件文书的不同部分,他们是BD08679号的修订本,也是《太平寰宇记》复原谱书的基础,关系十分密切;而S.2052号则是受S.5861号、P.3191号的影响,彻底从以前的编撰传统中转变而来。[注][日]池田温《唐代の郡望表——9、10世纪の敦煌写本を中心として》(上),《东洋学报》第42卷第3期,1957年,第57-95页;第42卷第4期,1960年,第40-58页。但关于池田温认为S.5861号,P.3191号和《太平寰宇记》复原谱的关系非常密切的观点,却有失严谨,经不起仔细的推敲。应该注意,池田温所复原谱书是源自宋代地理总志的片断式征引,因此,几乎可以断定该谱一定有所遗漏之处。1962年,池田温转向敦煌氏族的考察,《敦煌氾氏家傳殘卷について》是对S.1889号进行的最早的研究,此卷名为向达先生所拟,是一件氾氏的家传。他通过考察文本认为氾雄与氾辑的事迹并非历史事实,是一种虚构。[注][日]池田温《敦煌氾氏家傳殘卷について》,《东方学》第24辑,1962年,第14-29页。1965年,池田温进一步对敦煌士族进行考察,从P.2625号入手,将贞观、显庆、开元年间三次制作氏族志的事件串联起来。他通过考证文书的编撰年代以及登载标准,考察其成立背景,认为此文书写于景龙四年左右,是《姓族系录》的原始材料,但也非原样,而是经过了州官加工整理的素材;并进一步考察唐朝前后三次编修氏族志事业,探讨唐朝氏族政策的演变,认为唐朝三次编撰氏族志,与其说是旧传统根深蒂固,不如说是由于当时社会发生了重大变动的缘故,是初唐政治史的缩影。[注][日]池田温《唐朝氏族志の一考察——いわゆる敦煌名族志殘卷をめぐって》,《北海道大学文学部纪要》,第13卷第2期,1965年,第1-64页。池田温通过“氏族谱三部曲”很好地利用氏族谱材料,扩展士族研究的层面,对英文世界的研究产生了一定的影响。

而在欧美,从20世纪中叶起出现了一场从欧洲为代表的 “典范”到美国为代表的“典范”大转移。在这场波澜壮阔的“典范大转移”中,美国出现一批又一批“中国研究”的学者。在中古士族研究领域,先后有艾伯华(Wolfram Eberhard)、杜希徳(Denis C. Twitchett)、姜士彬、伊沛霞(Patricia Ebrey)等。关于氏族谱的运用与讨论在英文世界中更带有欧美世界的独特面貌。

最先关注到氏族谱的西方学者是艾伯华,艾氏《古代敦煌的领袖家族》认为唐代郡望表所列门阀贵族的社会地位、经济力量持续不断,即便在后汉至五代的社会变动下仍然不受影响。[注][德]艾伯华《古代敦煌的领袖家族》,《汉学研究》第4卷第4期,1956年,第209-232页。杜希德《从敦煌文书看唐代统治阶层的成分》从郡望表的角度探究唐代统治阶级的结构与成分的急剧变动。他认为BD08679号、P.3421号、P.3191号、S.5861号与《太平寰宇记》《广韵》所载的郡望表,同出于唐玄宗所修的《天下郡望氏族谱》;并且认为唐代在社会流动上并无真正的突破,而是属于阶层内部的流动;而郡望表、氏族志的撰述,是氏族与趋于官僚化的唐皇室竞争分野的证据。[注][英]杜希德《唐代统治阶层的构成:从敦煌发现的新证据》,《唐史论文选集》,台北:幼狮文化事业公司,1990年,第87-103页。如果说艾伯华的“士绅社会”稍显粗糙,属于拓荒性质,而杜希徳的研究的研究则更为精准,但他的行文缺乏更详细的史料和证据,我们更愿意将之视作“假说”和“推测”。

1977年,姜士彬在其师艾伯华“士绅社会”理论的基础上,推出《中古中国的寡头政治》,研究中古大族的政治和社会形态。姜氏充分吸收艾伯华“士绅社会”的理论以及杜希徳中古精英阶层研究,提出“寡头政治”这一带有显著官僚属性色彩的理论,在这一点上与矢野主税的观点更为接近。姜氏通过考查BD08679号、S.2052号、S.5861号、P.3191号,以及池田温根据《太平寰宇记》复原的氏族谱的年代性质等问题,探讨文本之间的关联性,并复原出它们之间的写本谱系,勾勒出构成唐代中期社会的精英,以此来分析中古中国寡头政治。姜氏虽然借鉴池田温对氏族谱的考察方式,但是对于其论断并不完全赞同。姜氏主要考查BD08679号、S.2052号与池田温根据《太平寰宇记》的复原谱,认为BD08679号是一份由李林甫纂修的官修氏族志的合理的准确摘录,《太平寰宇记》复原谱很可能是从BD08679号不远的一份抄本中摹写而来;S.2052号也是从《李林甫天下郡望氏族谱》文本谱系传承而来,但是可能属于很早就脱离谱系主干的旁支传统,改动的幅度较大。[注][美]姜士彬《中古中国的寡头政治》第五章“敦煌唐代姓望氏族谱考释”,第78-116页。但姜氏的研究成果,并未引起学人的关注和重视。

1980年代以后的氏族谱研究,则以重振旗鼓的大陆学界最为引人注目。王仲荦在1980年代初期先后发表了三篇关于氏族谱的研究论文,根据《古今姓氏书辨证》《元和姓纂》《广韵》《姓解》《太平寰宇记》等文献重新对BD08679号、S.2052号、S.5861号、P.3191号、P.3421号做了详细的条释,关注宋代诸文献中郡望记载与敦煌本诸氏族谱在郡姓上出入,他认为郡姓存在明显的扩大,并且涌现出不少稀姓庶族。王氏认为这是因为新兴望族的抬头,而唐代谱学的发展过程就是皇权与士族之间较量的投射以及社会阶层的流动。[注]王仲荦《〈新集天下姓望氏族谱〉考释》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》第2辑,北京:北京大学出版社,1983年,第71-177页;《〈唐贞观八年条举氏族事件〉残卷考释》,1987年,第329-364页;《敦煌石室出残姓氏书五种考释》,《山昔华山馆丛稿》,第448-460页。唐耕耦主要通过《太平寰宇记》进行对照,并采用各道郡姓数量统计的方式来探讨郡姓的发展演变,这种大规模数量统计的研究方式无疑是受到毛汉光先生的影响。唐耕耦除了注意到郡姓扩大化表现为士族特殊性下降之外,还提示到不同地区的郡姓数量不同,表现为地域政治经济的不平衡。[注]唐耕耦《敦煌写本天下姓望氏族谱残卷的若干问题》,《魏晋隋唐史论集》第2辑,北京:中国社会科学出版社,1983年,第293-315页;《敦煌四件唐写本姓望氏族谱(?)残卷研究》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》第2辑,第235-280页。笔者以为这个论断本身没有问题,但论证数据的可靠性却有待商榷,毕竟数据的原始材料即氏族谱中有不少假冒姓族。林立平则通过几件氏族谱代表的不同时期进行对比研究,探究前人忽略的安史之乱节点前后士族的变化情况及其历史原因,也基本围绕着士族的衰亡秉持社会流动、阶级崛起之说。[注]林立平《唐代士族地主的衰亡过程——几件敦煌谱书的启示》,《北京师范大学学报》1987年第3期,第87-97页。

1992年,姜伯勤在《敦煌社会文书导论》中回顾了BD08679号、S.5861号、P.3191号、S.2052号、P.3421号研究情况,并借此讨论了唐代谱学的变迁,提出谱学发展至唐中叶出现了式微乃至变质,而李林甫一卷本新定郡姓,是氏族志从身份法文件过渡到婚姻禁约的礼学文献的一个重要标志;并从S.1889号、P.2625号等研究敦煌诸名族,考察敦煌张氏等各望的混用,提出姓望冒牌的增加恰是礼制平凡化不断下移的征兆。[注]姜伯勤《敦煌社会文书导论》,台北:新文丰出版公司,1992年,第29-77页。姜伯勤先生从文本本身所代表的意义角度去考虑,令人耳目一新。郭锋《郡望向姓望转化与士族政治社会运动的终结——以清河张氏成为同姓共望为例》在这种思路上进一步拓展,通过个案研究的方式,以清河张氏郡望的增减来作为士族政治研究的切入口,通过对BD08679号、S.5861号、P.3191号、S.2052号所反映的唐前后期官私修谱的重要变化,即从定士族郡姓,别士庶婚姻转为以辨认郡望为主,从侧面反映了唐代郡望像姓望转化的历史变化轨迹,并以此来反映不同时期张氏诸望及清河一望的升降影响变化,提出晋唐郡望消失的主要体现方式是由原为本望主体家族独自享有的家世门地郡望标志转化为可为社会上各同姓家族共同冒认拥有的姓望,其作为士族运动副产品,消失过程长于士族消失过程。[注]郭峰《郡望向姓望转化与士族政治社会运动的终结——以清河张氏成为同姓共望为例》,《中国社会历史评论》第3卷,第74-87页。

2005年,冯培红通过P.2625号、S.1889号研究敦煌氏族,对汉晋时代敦煌大族的系统考察与具体分析,明晰这一时期敦煌大族的入迁形成及发展的轨迹。[注]冯培红《汉晋敦煌大族略论》,《敦煌学辑刊》2005年第1期,第100-116页。2014年,陈丽萍从从抄写格式、内容衔接与物质形态等各方面发现以S.5861号为中心,与羽59R、P.3191号、S.9951号、BD10613号、BD10076号间存在着衔接或缀合关系,确定了以S.5861号为中心的缀合本定名应为《大唐天下郡姓氏族谱》,而与缀合本相似的BD08679号当是以此为底本的伪作。[注]陈丽萍《敦煌本〈大唐天下郡姓氏族谱〉的缀合与研究》,《敦煌研究》2014年第2期,第78-86页。陈氏用缀合的方式将羽59R、BD10076号等几件鲜有学者研究的氏族谱残片进行整合研究,无疑是近年来氏族谱研究的一个新发现。

此外,近年来也有一些对氏族谱系统地归整,用于研究士族和谱学。这个源头大概是来自唐耕耦、陆宏基在《敦煌社会经济文献真迹释录》对各氏族谱独辟章节进行整理,[注]唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文书真迹释录》第1辑,北京:书目文献出版社,1986年,第85-98页。其后,姜伯勤《敦煌社会文书导论》、张弓主编《敦煌典籍与唐五代历史文化(上卷)》亦都单辟章节,[注]张弓主编《敦煌典籍与唐五代历史文化》上卷,北京:中国社会科学出版社,2006年,第525-543页。以及王鸣鹤《中国家谱通论》通过使用敦煌氏族谱资料从官修谱牒和私修谱牒两个方面来呈现唐代谱学的面貌。[注]王鸣鹤《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第97-103页。

结论

中古士族的研究至今已逾百年,对于敦煌本氏族谱的运用研究也不断地走向深入。学者关于敦煌氏族谱的研究,大致分为两个方面:一是贯穿始终的BD08679号的性质年代之争,二是不同氏族谱的整合研究。

在这两条主要的研究思路中,还隐藏着更为具体的研究脉络和指向。从氏族谱的运用上可以概括为三个方面,即从单个文本到多文本综合的系统研究,从对文本的性质年代之争到置于中古士族研究的大视野之下进行考察,从士族政治研究到中古郡望的考察。从研究阵地来讲,1950年之前是中国学人的“一枝独秀”,此后则是海内外学人“各领风骚数十年”,先后实现了从日本到欧美、再到大陆的“典范转移”。[注]范兆飞《权力之源:中古士族研究的理论分野》,《学术月刊》2014年第3期,第125-135页。从氏族谱研究的时间脉络来看,亦可以简要分成三个阶段,以1950年、1980年作为时间节点:第一阶段(1910—1949年)是氏族谱研究的兴起时期。首先认识到这些氏族谱价值的是中日两国的学者。这个阶段主要限定在对文本BD08679号的勘校考察上,主要研究问题是文本的年代、性质问题;日本学者主要从社会史、法律史等方面来考察氏族谱,以此研究唐代士族社会的面貌。第二阶段(1950—1979年)是氏族谱研究的“爆发”时期。此阶段涌现出一批学者,提出许多全新的观点与研究方向,如牟润孙的“伪托说”、池田温先生的氏族谱文本缀合、姜士彬的文本谱系方法,无疑扩展了氏族谱的研究层面,这个阶段的研究在数量和质量上,都有着惊人的成就,扩展氏族谱研究的广度与深度;第三阶段,从1980年以后,随着政治环境的改变,沉寂多年的大陆学界在士族研究爆发出巨大的能量,对于氏族谱的考察在数量上大有呈后来居上之势态。但或许与前一阶段中国大陆处在相对闭塞的学术环境相关,观察其作品并没有延续前一阶段的研究,而是重新陷入对文本本身的考证中,随着交流的开放和译著的增多,以及1980年代以后陈寅恪、田余庆的士族研究在历史领域引发的影响,学人对于氏族谱的观察,又重新置于士族问题的视野之下进行考察。

可以注意到,从1980年代以来,关于中古士族的研究在国际上鲜有新的研究,而在国内氏族谱的探讨也并非一路承袭,而是有间断、重复性的,表现在对海外学者的研究动态掌握不够,对现有的研究成果吸收不够,导致 “重复性劳动”,[注]陈爽《近20年中国大陆地区六朝士族研究概观》,《中国史学》,2001年,第15-26页。这对士族研究的整体推动,并没有起到真正的作用。此外,对于氏族谱的运用研究并没有拓宽思路,还是在前人的理解上反复咀嚼。

总体来讲,1980年代以来的中国学界对氏族谱的研究运用都有可圈可点之处。或与目前的学术氛围有关,多注重旁枝末节的讨论,而忽视全景的描述与理解,学人从文书学角度对氏族谱的微观探讨已濒于山穷水尽,再反复琢磨很难突破和创新。这对于氏族谱的研究运用也是相背离的。氏族谱的研究,应该实现从名到实、从谱到氏族的转变,应该切实回归到内容的讨论,即回应中古士族等更加宏观和真正的问题,尤其考虑近年新出的碑志等石刻资料,有可能将氏族谱中所列的姓望研究落到实处,这或许才是有所作为的方向和路径。另外,从研究时段而言,学人往往忽略唐末五代的状况,如能结合氏族谱纵向比较北朝、隋唐乃至五代士族的历时性变化,可能也是极有前景的方向。