“开发”劳拉街

——洛伦佐·美第奇在15世纪后期佛罗伦萨城市建设中的作用

2016-11-19胡恒

胡 恒

(南京大学 建筑与城市规划学院, 南京 210093)

一、 引子:“开发”劳拉街(1491年)

1489年的佛罗伦萨,在经过中世纪后期的黑死病、战乱与文艺复兴初期(十五世纪前数十年)的恢复发展后,这个意大利中北部的共和国进入“满城建楼”的盛景时光。教堂、府邸、城门、民宅纷纷破土动工,道路被整肃美化,城市形态大为改变,一时间连工匠与建筑材料都出现短缺。

这一盛景是由政府引导的。彼时城市的实际控制者美第奇家族的“伟大的”洛伦佐·美第奇(Lorenzo Medici the Magnificent),在该年力主推行一项重要的城市规划法《修正法案》(provvisione)。其中主要内容为免除自公布起15年内所建造的房屋的40年的税。理所当然,洛伦佐本人就是这项法规的最大受益人。1491年,他买下了城北的劳拉街(Via Laura)(图1)头尾两端的几处房产:安农齐亚塔(Annunziata)广场的房子以及切斯特罗(Cestello)修道院等。然后新建房舍填充于其间——这条街大部分为废弃的空地。建造完成后,洛伦佐将这些房屋转租出去,获利丰厚。马基雅维利(Machiavelli)在《佛罗伦萨史》对此有所记述:“洛伦佐把资金转投在房地产方面,因为这种事业较稳定。他大量收购房地产,进行改建城市的工作。城内仍有许多空间地面,他在这些地方修建许多很美丽的新街道,从而扩大改进了居民的居住便利条件。”

图1 劳拉街近景

二、 劳拉街与“帕奇谋杀案”(1478年)

在文艺复兴城市史上,这是难得一见的成功“地产开发项目”。开发商洛伦佐赚了很多钱。并且,在商业成功之外,它还创造了多种公共福利与社会效益。

首先,它使城市发展有序地外扩。从14世纪开始就共有三层城墙的佛罗伦萨,其中心城区数百年来都在二层城墙以南,到阿诺尔河为止。劳拉街位于北侧二层城墙到三层城墙之间,等同于身处城市的边郊地带,相当荒凉。其成功开发,推动了城市结构的变化:道路、建筑、市民生活一齐向北面二层城墙外延伸,并且创造出新的城市结构点(线)。其次,此举有效解决了迫在眉睫的民众居住问题。自十五世纪中期开始,佛罗伦萨人口开始激增——主要是外来人口。老城区的居住密度过大,急待缓解。劳拉街项目为解决该问题树立了一个样板。最后,“美丽的新街道”大大改善了城市景观,使得佛罗伦萨朝着“既美丽又伟大”(马基雅维利语)的城市梦想走出坚实的一步。在此之前,该梦想只是寄托在大教堂、修道院等独立的纪念性建筑上。对一条城市边缘的荒废街道进行统一规划、整体美化,让它发挥出本应由教堂、府邸建筑才能具有的效用,是一次观念上的革新。可见,无论从经济、社会、人文哪一角度来看,这个项目都堪称典范,它是佛罗伦萨共和国的成就,更是对洛伦佐远见卓识的证明。

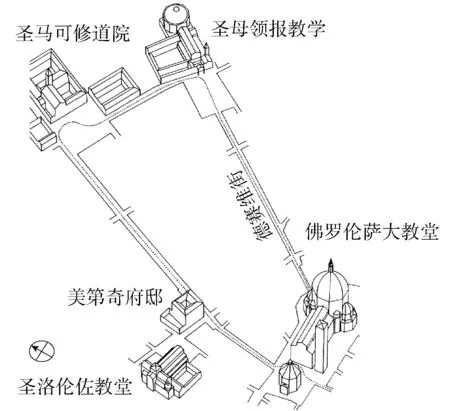

不过,“典范”的源头却与公共福利无关。归根溯源的话,该项目开端于14年前。1477年,正值风华正茂的28岁洛伦佐构想了一个野心勃勃的城市核心区打造计划。该年,他购下劳拉街西端的安农齐亚塔广场附近的几处房子,包括伯鲁乃涅斯基(Filippo Brunelleschi)设计的育婴堂,打算将广场建设成一个城市副中心,并将它与城市的第一主中心(佛罗伦萨主教堂广场)之间的德赛维街(Via de’Servi)逐渐买下,连成一线(大约500多米)。等到轴线完成,再加上安农齐亚塔广场西侧的圣马可修道院,佛罗伦萨主教堂广场西侧的圣洛伦佐教堂与美第奇府邸,四个空间点连成一个竖向的矩形区域,城市核心区就此成型。(图2)

图2 新的城市中心区计划

这个计划的野心颇大。佛罗伦萨的市区一直在二层城墙内,亦即在佛罗伦萨大教堂南侧——它压在城墙边。那时佛罗伦萨城中的重要建筑都在佛罗伦萨大教堂与南边的阿诺尔河之间,包括新圣玛利亚教堂、圣十字教堂、市政厅(广场)、奥尔圣米迦勒教堂,还有诸多贵族府邸也集中在此,如鲁切来府邸、斯特罗奇府邸等等。可见,洛伦佐的计划是在旧有的佛罗伦萨城市结构之外改弦易辙,重设新的城市中心区。它聪明地借用那个无可争辩的城市中心点佛罗伦萨大教堂,以之为基点向北(也就是在二层城墙之外)圈出一个尚未被激活的空间区域,用一系列辉煌的新建筑围合成一个新的佛罗伦萨核心。

显然,这是一个以纪念性为目标的空间塑造活动。几个节点都为“壮丽”的地标建筑:大教堂、教堂、修道院。它们有着强烈的视觉辐射力与社会影响力——都已成建筑史上的名作。而且,所有人也都会发现,这是美第奇家族彰显政治霸权的一次空间操作行为。四个节点,除去东南角的佛罗伦萨主教堂广场,其他三个全是美第奇家族名下的产业。靠近西南角的圣洛伦佐教堂是美第奇家族最重要的家族教堂,它由伯鲁乃涅斯基设计,是早期文艺复兴的代表作品,其艺术成就与历史意义仅次于伯氏设计的佛罗伦萨大教堂的大穹顶。并且,庞大的美第奇府邸紧邻其侧,它由米开罗佐(Michelozzi)设计,亦是文艺复兴初期府邸建筑类型的奠基之作。西北角的圣马可修道院在1452年为美第奇家族投资、花费15年完成,它由米开罗佐设计,“宏伟壮观,有着全意大利最新颖、最美观和最舒适的房间”[注][意]瓦萨里:《辉煌的复兴》,徐波、刘君等译,武汉:湖北美术出版社,2003年,第120-121页。。洛伦佐在其隔壁扩建一个花园做展示收藏与雕塑学校之用。这是轰动一时的艺术家与知识分子聚会场所,少年米开朗琪罗(Michelangelo)曾在此学习。东北角的安农齐亚塔广场更为重要。且不说鼎鼎大名的育婴堂,相邻的圣母领抱教堂(也是美第奇家族所有)由阿尔伯蒂设计初步方案,后来改为米开罗佐设计。它在面向广场的一面也用上与育婴堂著名外廊一样的门廊。一旦安农齐亚塔广场与大教堂广场之间的德赛维街被打通(德赛维街中部由伯鲁乃涅斯基设计的米凯利圆形教堂显然是该计划的一部分)——按洛伦佐的行事风格,随后就是对另外两条街的蚕食——那么,很快新的城市核心区会被美第奇家族产业包围。换言之,整个城市将成为“家族”纪念碑。更为深远的含义是,新的佛罗伦萨就此诞生。

平心而论,洛伦佐的愿望并不过分。半个世纪以来,美第奇家族都是佛罗伦萨共和国的支柱。它是城市经济的中枢、政治斡旋的使者、抵抗外敌的领袖,对艺术家、人文学者的大力资助更是其传统。在洛伦佐时代里,美第奇家族的传奇人物呈井喷之势:波提切利(Botticelli)、达·芬奇(Leonardo da Vinci)、米开朗琪罗、皮科(Pico)、波利齐安诺(Poliziano),该家族可说是“文艺复兴”大幕的掀开者。所以,对洛伦佐来说,一个带有美第奇印记的新的城市中心区,不过是对其家族荣耀的正当纪念。

计划刚刚开始,就被一次大规模的谋杀行为所中止。1478年4月26日,在一次庆典活动上,帕奇(Pazzi)家族与佛罗伦萨大主教联手刺杀洛伦佐与其兄弟朱利亚诺(Giuliano),导致一伤一死。美第奇家族大受打击。这次暗杀行为将佛罗伦萨贵族间的尖锐矛盾外化出来,证实了洛伦佐的曾祖父乔凡尼·美第奇(Giovanni Medici)与祖父科西莫·美第奇(Cosimo Medici)的担忧。这两位前代杰出领袖一直认为家族对佛罗伦萨的控制并不稳定,城市里数十个古老家族间的仇怨纠结深远、难以化解,应该秉持谦逊低调的行事作风,居安思危,方为万全。比如科西莫·美第奇在请布鲁乃涅斯基设计家族府邸的时候,曾因太过华丽的缘故而放弃之,最终选择了米开罗佐较为朴素的方案。

暗杀事件无疑令洛伦佐回想起乔凡尼与科西莫的祖训。刚启动的城市核心区工程就此搁下——野心张扬的代价过大,必须收敛。14年后,洛伦佐重拾城市整顿计划。还是从劳拉街的安农齐亚塔广场开始,不过,意识形态指向的空间塑造(广场西侧的纪念性区域)被放弃,改弦易辙的是全民受益的(广场东侧的住宅街)的“地产开发”。(图3)(图4)

图3 劳拉街的位置

图4 劳拉街(带箭头线)卫星图片

可见,这个以公共福利与商业效益为目的的开发项目的背后,还有一个并不光彩的私人动机:反省14年前的暗杀事件,并防微杜渐。这里,洛伦佐表现出“伟大”的智慧。一方面,他树立起一个城市空间经营模式,让那些古老贵族也能效仿其利用《修正法案》,在类似的街道上——佛罗伦萨还有大量的空白街区——进行地产开发。由此,家族间的冲突情绪被转移出来,分散到赚钱、荣誉等更有现实吸引力的方向上。需要注意的是,该项目成功之前,佛罗伦萨的土地与赚钱基本无关。这个城市的权力掌握在生意阶层手里,比如银行家、行会等。贵族拥有土地,但是无缘权力。他们“被排除在民主程序之外,有贵族头衔但没有选举权”。[注]“当科西莫注意到任何一个家族正在充分积累财富,有可能成为反对势力的中心的时候,警告会被直截了当地下达:这个家族的首领将会以购买国家土地的方式来分散他的资产,然后被封为贵族;否则,他将面临检查员的审查,从而导致破产的资产评估,这些检查员全部都是科西莫派出的坚定分子。”参见[美]斯特拉森:《美第奇家族——文艺复兴的教父们》,马永波等译,北京:新星出版社,2007年,第96-97页。洛伦佐此举是一次精明的革新。正好彼时银行业与羊毛纺织业这两个城市的支柱型经济行业都出现危机。他让土地成为生意,并使贵族有了进入权力阶层的机会。这将大大缓和敌视家族的仇怨。

另一方面,“分散”,也有空间上的意图。佛罗伦萨城中的贵族大多居住在祖传的旧址上。几百年来,那些府邸一直密密麻麻地挤在旧城区的中部,即第二层城墙与阿诺尔河之间的狭窄地带里。美第奇府邸与“死敌”帕奇府邸只相距一条街,鲁切莱(Rucellai)府邸与斯特罗奇(Strozzi)府邸比邻而居——前者是美第奇家族的朋友,后者是敌人,并且同为敌对关系的贡迪(Gondi)府邸也在不远处。在如此密集的空间里朝夕相对,显然会让敌意升级、隐忧不断。将那些过剩的危险精力从中心区疏导到城市外围,可以减少摩擦的可能。如果他们愿意新置府邸房舍来居住,就更中洛伦佐下怀。

一项普通的商业活动,背后暗流涌动。貌似中性的空间操作下的是对14年前的悲剧事件的追忆。核心区计划——劳拉街,两者之间的因果联系形成一条隐形的关系链。这是一个短时段的历史切片(1477-1491年)。在其中我们可以看到这个共和国城市在文艺复兴初、中期(十五世纪后半段)政治经济的结构转型,以及它与城市空间的对应关系。并且,我们还会发现,在此“对应关系”中,起着推动、延缓、刺激作用的是“伟大”的君主以及偶发的社会事件。前者的政治智慧、后者的“诛戮暴君”[注][瑞士]布克哈特:《论作为艺术品的国家》,孙平华等译,北京:中国对外翻译出版有限公司,2014年,第46-48页。行为都是时代标志,也是古罗马风尚为佛罗伦萨人的独有传承——这个城市认为自己是古罗马的“女儿”。更重要的是,他们还展现出佛罗伦萨的另一深层结构:古老家族之间延续数百年的角逐与仇杀,深度影响着城市的物质形态。

这是一段关于野心与报复、反省与修正的历史切片。它从疯狂到理性,有着完整通畅的逻辑。并且,这一历史关系链还是一段别样的建筑史。无论是政治经济与城市空间的对应关系,还是夹杂其中的矛盾冲突,它们一一投射到建筑上。那些历史上的著名建筑,呈现出不同以往的涵义。比如前端的伯鲁乃涅斯基设计的育婴堂、圣洛伦佐教堂老圣器收藏室、米凯利圆形教堂,米开罗佐设计的圣马可修道院、美第奇府邸,阿尔伯蒂做过初期建议的圣母领抱教堂(米开罗佐后期介入),包括佛罗伦萨大教堂,原本彼此独立,在这里,它们进行着“野心勃勃”的合作:聚合为一体,成为城市的新中心、一具空间上的“私家”纪念碑。如果不是那桩意外事件,它们或许就此改变整个城市结构,甚至历史。而那些几被遗忘的无名建筑,也表现出重要性。在这条历史关系链中,后端的劳拉街与前端的大师作品遥相呼应,对14年前那个短命的纪念碑计划以示“纪念”。

三、 劳拉街与美第奇家族被驱逐(1494年)

这一历史切片并没有就此定型。1492年,即劳拉街项目开始回收效益之际,洛伦佐英年早逝(44岁)。两年后,美第奇家族被驱逐出佛罗伦萨。一夜之间,他们失去权力与财富。“满城建楼”的盛景戛然而止。据瓦萨里(Vasari)记载,“(洛伦佐去世后,)佛罗伦萨所有的建筑项目,不管是公众的还是私人的,都已停顿”。[注][意]瓦萨里:《巨人的时代(上)》,刘耀春等译,武汉:湖北美术出版社,2003年,第67、68页。那个肩负深远政治责任的劳拉街迅速被遗忘,延续了十余年的历史关系链就此崩坏。

对美第奇家族来说,新一轮的打击比1478年的暗杀事件更为猛烈。它似乎在嘲笑洛伦佐的伟大智慧对消弭家族仇恨的无力,且将其多年的苦心经营付之一炬。其实,帕奇谋杀事件之后,洛伦佐做了大量的修补裂痕的工作——劳拉街项目只是冰山一角。对内,这些年,美第奇家族低调行事,几乎没有在城里有过较大规模的建筑活动。家族建筑师朱利亚诺·达·桑伽诺(Giuliano da Sangallo)被“借给”曾经的敌人贡迪家族、斯特罗奇家族设计府邸。两者都是美第奇府邸的翻版,暗示着某种和解。对外,家族艺术家被大量输出,进行友善的艺术外交。暗杀事件后,除了城内的腥风血雨之外,美第奇家族与罗马教廷的关系一度十分紧张,因为暗杀计划曾得到教皇默许。1481年,洛伦佐推荐波提切利到罗马为教皇西斯托四世工作以示友好;同年,达·芬奇被介绍给米兰的斯福扎(Sforza)公爵,为其制作巨大的青铜马雕塑;1488年,朱利亚诺·桑伽诺也被推荐给米兰公爵设计府邸,派往那不勒斯为公爵设计防御工事。这是洛伦佐最重要的两位外交盟友:米兰—佛罗伦萨—那不勒斯是维系意大利半岛权力平衡的主轴。即使是在1489年《满城建楼》的繁荣景象下,洛伦佐的建筑动作也是相当谨慎。城内城外的项目大多为公共福利类型,比如劳拉街、防御性堡垒、公益性质的修道院等。较为私人享乐型的仅是他在佛罗伦萨与皮斯托亚之间修建的一幢乡野别墅,到其去世之时都没完成。[注]这些建筑都由朱利亚诺·桑伽诺设计。这些措施显然起了效果。洛伦佐去世之前,佛罗伦萨一直保持着难得的太平,并“繁盛到不可思议的程度”(圭恰迪尼语)。

可见,那条历史关系链本身很完美。崩坏的原因并非是家族复仇戏码的重复再现,而是时代巨变的结果。美第奇家族被驱逐只是个信号,它标志的是共和国整体的衰落:接踵而至的是查理八世入侵、比萨战争,萨伏拉罗纳(Savonarola)的宗教内乱,经济持续下滑,整个城市陷入沼泽。并且不只是佛罗伦萨,按时代的见证人圭恰迪尼(Guicciardini)的说法,1494年是整个意大利的转折点,“对于意大利来说,这是最不幸的一年,而且确实是不幸年代的起始,因为它为无数的可怕灾难开辟了道路”[注][意]圭恰迪尼:《意大利史》,辛岩译,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第55页。。

以此转折点回头来看的话,这个历史切片里的建筑活动确实充满幻灭之感。1477年的城市中心区计划如昙花一现。1491年的劳拉街虽初显成功,但转眼就被纷至沓来的大事件淹没——更为幻灭的是,这条街的名字现在已经改成另一个名字(Via della Colonna),劳拉街的街名被移到北面相平行的那条街上。1492年初,洛伦佐原本委托朱利亚诺·桑伽诺为劳拉街东端的切斯特罗修道院(Oratory of Cestello)设计了一个精美的回廊院。可见他对劳拉街项目还有更多艺术方面的设想。但其去世致使项目夭折。由于这个修道院的位置正好在劳拉街的端头,随着道路拉通之类的市政工程的进行,修道院逐渐消失无踪,片瓦无存。按瓦萨里的叙述,这一时期与洛伦佐有关的所有工程“均未完工,只有极少数保留下来。1530年,佛罗伦萨被困,这些残留建筑也和广场的其他建筑一起被推倒了,于是,曾经拥有众多精美建筑的整个广场,如今却再也找不到房舍、教堂或修道院的痕迹了”。几番折腾之下,洛伦佐这十来年在城内的建筑活动的痕迹被全然抹去。并且,整体观之,文艺复兴初期佛罗伦萨数十个建筑名作无一出现在该切片中。声名赫赫的阿尔伯蒂的圣玛利亚教堂立面、伯鲁乃涅斯基的帕奇小礼拜堂都在1478年正好完工。该时段只有斯特罗奇府邸(1489年)与贡迪府邸(1490年)较为知名,且都是1489年《修正法案》的产物。前十年的建筑更是乏善可陈。两座府邸在文艺复兴建筑史上的位置都颇为尴尬——设计上全盘拷贝美第奇府邸,如同其重影——对这一梦幻般的历史切片做出佐证。

关系链的突然断裂,让历史切片的另一面貌浮出水面:理性(反省、修正)逻辑背后的虚无本质。它在1489年“繁盛到不可思议的程度”,并非美第奇家族的回光返照,而是洛伦佐倾力营造的十年梦幻的高潮。实际上,1478年的佛罗伦萨已经内忧外患、矛盾重重。[注]“(佛罗伦萨)在1478-1480年期间,真丝及羊毛的严重减产造成纺织工人的失业及贫穷,丝绸商人居住的区域受损于火灾,瘟疫肆虐,阿尔诺河泛滥,就像兰杜齐所描述的:‘这是上帝给我们人类的惩罚’。”参见[美]马克·吉罗德:《城市与人——一部社会与建筑的历史》,北京:中国建筑工业出版社,2008年,第75页。这个时期,美第奇银行也因为意大利与遍及欧洲的经济低迷期而遭受严重损失,伦敦与布鲁日两家分行巨额亏损。与此同时,教皇西斯托四世与美第奇家族交恶,将教皇账户交给美第奇家族死敌帕奇家族管理。这是“帕奇谋杀事件”的直接导火索。帕奇谋杀案是一次爆发,它本该就此终结佛罗伦萨的文艺复兴中心位置,而在“伟大的”洛伦佐的支撑下,它被硬生生延时了14年。所以,洛伦佐刚去世,整个意大利半岛的平衡关系(也由洛伦佐一人维系,他被称为“意大利半岛的罗盘”)瞬间崩溃。佛罗伦萨时代正式落幕,这块多出来的历史切片随之消散。[注]对洛伦佐去世与美第奇家族遭驱逐的象征性意义,史学家们已有共识。马基雅维利的《佛罗伦萨史》到1492年结束,圭恰迪尼的《意大利史》从1494年开始。当代历史学家布克哈特(Jacob Burckhardt)也有类似的表述:“十六世纪伊始,在这个城市(佛罗伦萨)的自由与伟大沉入坟墓之前”。参见[瑞士]布克哈特:《论作为艺术品的国家》,第65页。不过,无论是当局者圭恰迪尼或马基雅维利,还是后世的布克哈特都未注意到这块“多出来的”历史切片。前两位依稀感觉到那段时间的某些“不可思议”,但未加以深究。布克哈特则将不合逻辑之事笼统归结到时代的“反复无常”上。他写道:“(十五世纪的)佛罗伦萨不仅存在于比意大利和整个欧洲的自由国家更变化多端的政治形式下,而且它在这些政治形式上的反映更深刻。它是一面忠实的镜子,反映了个人以及阶级与反复无常的整体的关系。”参见[瑞士]布克哈特:《论作为艺术品的国家》,第65页。

四、 尾声:消失的劳拉街及其影响

劳拉街的故事已经结束。与这块时间切片一并消散的,是洛伦佐在这14年里对城市建设的全部投入(投资)。其实无论是传统思维的建筑营造,还是意识超前的街道美化与房产开发试验,洛伦佐的建筑活动都用心良苦、规模可观,但最后皆付诸东流。运气不佳到了这般程度,以至于令诸多历史学家不解洛伦佐为何此项业绩不如祖父科西莫(甚至曾祖父乔凡尼)远甚,与其众多辉煌成就实不相称。不过,在我们抽取出的历史切片里,这些疑惑有了答案。这一切都是时代切片整体的“虚无”特质所致,并非运气欠佳使然。

物质性的痕迹虽然消抹殆尽,但洛伦佐的城市理念反倒留存下来。这同样有赖于时代切片的“虚无”特质。在个人化的单向逻辑(野心与修正)与单一内核(平衡矛盾、修补裂痕)的主导下,洛伦佐的城市操作显然意不在城市(“美丽又伟大”只是意识形态口号),而在已成心理阴影的家族创伤。阴差阳错之下,其城市理念触及深层的现实矛盾。因为1478年的冲突并非单纯缘于私怨,它背后是迫在眉睫的社会政治大断裂。由此,洛伦佐的功能主义城市理念具有了某种偶然的前瞻性。纪念碑式的城市空间计划看上去仅是炫耀失当,其实代表的是旧时代的思维模式:以精神性的象征物——代表着皇权或宗教的纪念碑、大教堂——来控制及运转城市生活,就像中世纪那样。反过来,公共福利性质的商业地产开发虽然是只为缓解当下家族困境的务实之举,却暗合了城市(以及其他的意大利城市)面临着的结构转型问题——洛伦佐治下的佛罗伦萨已经走向资本主义萌动期的“某种复合政治形态”(布克哈特语)。这就是前者失败、后者昙花一现却后续不绝的原因。[注]数十年后,佛罗伦萨渐复元气。劳拉街“理念”为德赛维街继承:街道的界面美化,两侧房屋被重建为新型住宅出租出售。“在佛罗伦萨,羊毛工会在1510年拆除了它在德赛维街的一个大棚屋,在原地建造了可出售的12幢3层建筑。”参见[美]马克·吉罗德:《城市与人——一部社会与建筑的历史》,第70页。第二代科西莫·美第奇在1559年令家族建筑师瓦萨里在市政厅韦其奥宫与阿诺尔河之间拉通一条直街,将其设计成一个封闭通廊(即乌菲奇宫),并划为家族私有。这无疑也是洛伦佐“街道意识”的投射。

一个并不遥远的证明出现在20年后的罗马。1513年,洛伦佐的二儿子乔凡尼就任教皇列奥十世。他将其父亲的“遗憾”重新拾起——断裂的历史关系链再度接上。一则,他在罗马城中心的那沃纳广场附近拟建一个巨大的“美第奇区”(有大学、宫殿、教堂、小教堂、广场),以复兴1477年的未完成计划。二则,在城东北方清理出一条“列奥街”作教皇加冕节之用,并效仿其父的劳拉街做法,在街道两侧开发房产以收渔利。并不让人意外的是:“美第奇区”在设计阶段就已夭折,如同1477年的计划;“列奥街”则大获成功,就像劳拉街。