社区异质性与中国民众村居委选举参与研究

2016-11-19王甫勤

王甫勤

(同济大学 政治与国际关系学院, 上海 200092)

一、 问题的提出

组织结构的变迁必然引起治理方式的改变。20世纪80年代初期,随着人民公社制度的瓦解,以及农村经济体制改革的推行,农民从集体组织回归家庭,从而推动村民自治的实践。与之类似,中国城市居民在90年代中后期经历国有企业改革——单位体制瓦解之后,由“单位人”向“社会人”转变,因而城市基层社区的管理也相应由“单位”管理转向居民自治管理。从这一点来看,尽管村民委员会和居民委员会对于村民和居民的自治管理在时间上有先后差异,但产生的历史背景大致是接近的。《中华人民共和国村民委员会组织法》(1998年11月4日施行)和《中华人民共和国居民委员会组织法》(1990年1月1日施行)明确规定,村委会和居委会分别是农村居民和城市居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织。参加村委、居委(后文简称村居委)选举是村民、居民自治的核心内容,是实现中国基层民主的重要实践。考虑到城乡社会结构、经济文化、民众教育水平、参与意识等方面的差异,以往关于村居委选举参与的研究是分开进行的。笔者认为,虽然独立研究能够揭示村居委选举的一般过程和独特影响机制,但如果将村居委选举置于相同的背景下进行比较研究,或许能够发现一种共同的模式,从而对整体上推进中国基层民主建设产生更大的影响。

《国家新型城镇化规划(2014-2020)》指出,城镇化是我国现代化的必由之路,对全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重大现实意义和深远历史意义。但由于城乡户籍制度的二元分割,中国人口城镇化与户籍城镇化并不一致,大量农业人口迁移城市后并不能平等地享受城市的公共服务,很难融入城市,呈现候鸟式迁移,往返于城乡之间。这种迁移方式增加了城乡社区的异质性。因此,本研究尝试以城镇化为总体背景,以社区异质性为切入点,综合比较农村和城市居民在参加村居委选举投票方面的共同模式和差异模式,以期更深入地理解民众参与村居委选举的影响机制。

1. 影响民众村居委选举参与的理论与假设

村居委选举是竞争性选举还是非竞争性选举,民众是自主式参与还是动员式参与,谁来参与,为什么参与(动机),哪些因素影响到村居民的参与行为等一系列问题一直是政治学、社会学等学科重点关注的问题。总体上来说,政治学者倾向于通过个案参与式研究展现村居委选举的一般制度结构、选举过程,从村庄、城市社区自身的特征来理解村居委选举参与行为的影响因素,而社会学者倾向于通过大规模问卷调查,从村居民自身人口、社会经济特征、社会网络与资本等不同维度来比较不同社区的总体或个体性差异对民众参与行为的影响。本研究通过对以往研究文献的梳理,概括了影响民众参加村居委选举投票的三个主要解释路径:

(1)村居委选举的政治过程与精英动员

刘春荣通过对上海居委换届选举的过程分析发现,不同社区的选举参与行为以及选举的推行过程是明显不同的。行动者,包括居民,运用了不同的策略和资源,从而使选举产生各自不同的意义。社区精英的动员策略以及选举规则的开放性,使得许多“陌生人社区”中的居民被动员起来,在这种情况下,选举更多地受到精英行动策略和制度空间的塑造。[注]刘春荣:《中国城市社区选举的想象:从功能阐释到过程分析》,载《社会》,2005年第1期,第119-143页。仝志辉则通过对农民选举参与过程中精英动员的具体研究,揭示了农村精英[注]在农村小群体交往中形成的能够获得更多社会资源和权威的人,如家族精英、宗教精英、企业管理精英、技能精英等。通过构建动员网络,运用多种动员技术的方式来吸引农民进行投票。精英在动员普通村民投票时对其与普通村民的社会关联的利用和放大,是形成村民高度选举参与的重要因素。[注]仝志辉:《农民选举参与中的精英动员》,载《社会学研究》,2002年第1期,第1-9页。但熊易寒指出,由于社区利益结构的差异,村委会选举以分配性利益为基础,需要选出“当家人”,而居委会选举以维持性利益为基础,只要选出“守夜人”,因而城市居委选举比村委选举要缺乏活力,而各种解释城市居民的高投票率行为的理论或观点(面子动员、关键群众和物质刺激等)都不具有足够的解释力,城市居民本质上依然是政治冷漠的,他们的高投票率结果是由于选举过程中委托投票机制赋予了社区积极分子事实上的“复票权”,是政府、党总支、居委会、积极分子和选民共谋的结果。[注]熊易寒:《社区选举:在政治冷漠与高投票率之间》,载《社会》,2008年第3期,第180-204页。

(2)社会经济地位与村居民的选举参与

社会经济地位(socio-economic status,简称ses)是人们社会态度与行为的重要影响因素。在政治参与方面,国外研究发现,社会经济地位越高的人其社区参与的程度也越高。[注]DiMaggio, Paul,“Social Stratification, Life Style, and Social Cognition,” D. B. Grusky ed., Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Boulder: Westview Press. 2001,pp.542-552.阶层政治论的理性选择解释认为,民众在选举中的行为取决于对自身利益得失的权衡。[注]刘欣、朱妍:《中国城市的社会阶层与基层人大选举》,载《社会学研究》,2011年第6期,第34-58页。农民出于投票参与的回报而积极参加村委选举,[注]胡荣:《理性选择与制度实施:中国农村村民委员会选举的个案研究》,上海:远东出版社,2001年,第48页。城市居民在日常生活中与居委会成员之间会形成低层次的互惠关系,或者某些居民对居委会存在着资源依赖性,都会使得这些居民成为社区参与的积极分子。[注]转引自黄荣贵、桂勇:《集体性社会资本对社区参与的影响:基于多层次数据的分析》,载《社会》,2011年第6期,第1-21页。刘欣和朱妍通过对城市中产阶层在基层人大选举中的投票行为研究发现,中产阶层相对于普通工人阶层更有可能参加投票,尤其是收入越高、越认同中产阶层的人越有可能参加投票。但在经验研究中,理性选择的解释也面临挑战。如郭正林在分析当代中国农民的政治参与程度时发现,农民的个人经济收入水平对村委选举参与程度的影响微弱,在统计上并不相关。[注]郭正林:《当代中国农民政治参与的程度、动机及社会效应》,载《社会学研究》,2003年第3期,第77-86页。如前文所述,熊易寒也指出,在城市居委选举中,“物质激励说”虽有影响,但并不能解释居委选举的高投票率结果。在住房产权方面,国外研究发现,产权是影响民众参与社区公共事务、选举的重要因素,在社区中拥有产权的业主其社区参与的积极性更高。[注]Brian J. McCabe, “Are Homeowners Better Citizens? Homeownership and Community Participation in the United States,” Social Forces, 2013,91(3),pp.929-954.不过,住房产权对于中国城市基层社会而言,效应并不明显。[注]李骏:《住房产权与政治参与:中国城市的基层社区民主》,载《社会学研究》,2009年第5期,第57-82页。总体上来说,中国村居委选举的相关研究未能给理性选择假设提供足够的例证。

(3)网络、信任、资本与村居民的选举参与

关于社会资本与政治民主的理论认为,个人之间通过合作、互惠、参与集体社会行动,产生社会信任,形成社会资本,小群体内的社会信任能扩展至对政府的信任,促进英明的公共政策、强劲的经济增长、有效的公共管理以及较高的制度绩效。[注]杨敏:《公民参与、群众参与与社区参与》,载《社会》,2005年第5期,第78-95页。社会资本理论的代表人物帕特南将社会资本定义为关系网络、互惠和信任三个层面,认为公民越是参与到一定的关系网络中(尤其是横向关系网络),越有可能产生基于共同利益的合作,从而形成普遍的互惠规范和社会信任。[注][美]帕特南:《使民主运转起来》,王列、赖海榕译,南昌:江西人民出版社,2001年,第67页。在中国村居委选举及基层选举和公民参与研究中,学者们从不同维度分析了社会资本的影响。胡康经研究指出,个人社会网络为个体行动者提供资源,同时,社会网络能够使行动者有机会提高他们在沟通及组织方面的能力;并且,行动者能够被社会网络中其他成员动员而参与。[注]胡康:《文化价值观、社会网络与普惠型公民参与》,载《社会学研究》,2013年第6期,第120-143页。

胡荣分别研究了中国农村居民和城市居民的社会资本状况及其对村委选举和城市基层选举的影响。在村委选举方面,发现社会资本中的社区认同因子和社团参与因子对农村居民的政治参与有积极影响,而社会资本中的其他因素,诸如信任、社会网络等因素对政治参与的影响不具统计显著性。[注]胡荣:《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与》,载《社会学研究》,2006年第2期,第61-85页。在城市居民的政治参与方面(维权抗争、利益表达、选举参与),社会资本有非常积极的正面作用,尤其是社团参与因子非常显著。[注]胡荣:《社会资本与城市居民的政治参与》,载《社会学研究》,2008年第5期,第142-159页。对城市移民群体的社会参与网和政治参与的关系研究也发现,居民参与各种横向组织活动,如“同乡、校友、战友聚会”、“居委/物业组织的会议/活动”、“宗教聚会”、“兴趣群体的聚会”、“志愿者活动”的频率越高,其参加投票选举的概率就越高。[注]孙秀林:《城市移民的政治参与:一个社会网络的分析视角》,载《社会》,2010年第1期,第46-68页。在村委选举中,由于乡镇政府在选举前后的村庄管理中扮演重要角色,且在执行上级任务和提供公共服务的过程中与村民互动,这种互动的结果会形成村民对基层政府的“政治信任”。孙昕等研究发现,村民对基层政府的“政治信任”程度越高,其参与村委选举的倾向越高。[注]孙昕等:《政治信任、社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样本调查的实证分析》,载《社会学研究》,2007年第4期,第165-187页。金桥考察了文化资本对城市居民制度内政治参与(居委选举)和制度外政治参与(集体行动、请愿、上访等)的影响。研究发现,文化资本(尤其是具体化文化资本)对两类政治参与均存在显著的正向影响。[注]金桥:《上海居民文化资本与政治参与——基于上海社会质量调查数据的分析》,载《社会学研究》,2012年第4期,第84-104页。

上述各项研究从个体层次考察了社会资本对于公民参与或选举参与的影响。黄荣贵和桂勇分析了集体性社会资本(社区层次资本)对于居民不同类型社区参与(体制化参与、抗议型参与和公共型参与)的影响。研究发现,社区社会资本同体制化社区参与(包括参与居委选举投票和向居委提建议或意见)具有密切的关系。[注]黄荣贵、桂勇:《集体性社会资本对社区参与的影响:基于多层次数据的分析》,载《社会》,2011年第6期,第1-21页。

虽然村居委都被作为最基层的居民自治组织,在基本功能、组织架构等多方面都有很多类似的特征,但由于中国长期以来城乡二元分立的局面,导致城乡居民在文化、社会参与等方面都呈现出非常明显的差异化特征,因而很多基层选举研究是分别以村委选举和居委选举作为直接研究对象的,很少涉及村居委选举的对比研究。在影响村居委选举参与的因素解释方面,局限于某社区的经济文化特征以及某一次选举过程中的制度安排和动员程度。在定量研究中又过多关注个体社会特征对于选举参与的影响,除黄荣贵等(2011)关注到社区社会资本的影响外,其他研究对社区层次特征的关注略显不够。而城镇化背景下,中国基层民主的发展也正面临着人口迁移带来的挑战。[注]唐鸣:《城镇化背景下基层民主的发展——对居委会组织法修改的一点意见》,载《探索与争鸣》,2013年第11期,第56-58页。基于这些考虑,本研究试图通过社区层面的特征对影响村居委选举参与的因素进行比较研究。

2. 社区异质性影响选举参与的社会资本路径

异质性(heterogeneity)和不平等(inequality)是布劳描述社会结构分化的两个维度。异质性是社会结构的水平分化,指人口在由类别参数(如性别、种族、宗教、职业等属性)所表示的各群体之间的分布。群体数量越多,属于一个或几个群体的人口的比例越小,由某个特定的类别参数表示的异质性就越大。布劳设定的公理认为,内群体交往比群际交往更普遍,即同一群体的成员相互之间进行同质交往的可能性比不同群体的成员之间发生异质交往的可能性更大。异质性越大,妨碍社会交往的群体障碍则越多。由此推论出,不断增大的异质性会增加妨碍社会交往的障碍。[注][美]彼得·布劳:《不平等与异质性》,王春光、谢圣赞译,北京:中国社会科学出版社,1991年,第118页。根据帕特南社会资本概念的定义,群体成员的社会交往是社区以及个体社会资本的重要来源。因而,从理论上可以推导出,社区异质性的增加会导致社区和个人社会资本的下降。这一推论在不同国家的实证研究中都得到了支持。这些实证研究发现,在种族多样化的社区中,随着社区异质性的增加,民众的社会信任、水平化社会网络、社区凝聚力、集体效能感都会显著下降。[注]Alberto Alesina, and Eliana La Ferrara,“Articipation in Heterogeneous Communities,” The Quarterly Journal of Economics,2000,115(3),pp.847-904; Hilde Coffe,“Social Capital and Community Heterogenity,” Social Indicators Research,2008, 91(2),pp.155-170; Oguzhan C. Dincer,“Ethnic Diversity and Trust,” Contemporary Economic Policy,2011, 29(2),pp.284-293; Andrew Leigh, “Trust, Inequality and Ethnic Heterogeneity,” Economic Record,2006, 82(258),pp.268-280; Daniel Rubenson,“Community Heterogeneity and Political Participation in American Cities,” Canadian Political Science Association Meeting,2005,pp.1-15; Floris Vermeulen, Jean Tillie, and Robert van de Walle, “Different Effects of Ethnic Diversity on Social Capital: Density of Foundations and Leisure Associations in Amsterdam Neighbourhoods,” Urban Studies,2012,49(2),pp.337-352; Liz Twigg, Joanna Taylor, and John Mohan,“Diversity or Disadvantage? Putnam, Goodhart, Ethnic Heterogeneity, and Collective Efficacy,” Environment and Planning A Abstract,2010, 42(6),pp.1421-1438.在收入不平等方面,部分研究并没有发现异质性对于社会资本的产生有负面影响。[注]Hilde Coffe, and Benny Geys, “Community Heterogeneity: A Burden for the Creation of Social Capital?” Social Science Quarterly,2006,87(5),pp.1053-1072.由于不同学者对于社会资本概念的理解不一,也有学者发现群体或组织内部的异质性能够增强其社会资本[注]李洁瑾、黄荣贵、冯艾:《城市社区异质性与邻里社会资本研究》,载《复旦学报》(社会科学版),2007年第5期,第67-73页。。李洁瑾等通过将社会资本概念分为整合性社会资本和链合性社会资本[注]整合性社会资本,是把有共同的邻居、民族、宗教或家庭关系的人整合为紧密的社会关系,在一个特定的社群内,社会联系和普遍信任的程度越高,这种形态的社会资本密度越大。整合性社会资本与密集而多功能的网络、长期互惠关系、深度信任、共享的规范相联系。链合性社会资本是跨网络的链接,使不同群体间易于交流信息、进行合作,从而提高整体效率。链合性被理解为与社区内其他网络的联系,对外部资源的获取能力和跨社会隔离(年龄、种族、阶级)的联系。,并梳理“同质相容论”和“异质互补论”的社会资本内涵,认为上述两种社会资本的发生机制并不矛盾,社区内部异质性会阻碍邻里整合性社会资本的生成,但会促进链合性社会资本的形成。根据前文对社会资本与政治参与的文献回顾,正是这种整合性社会资本对人们的政治参与产生了积极影响。

在城市社区,随着城镇化的发展,大规模的城市更新改造,住房体制改革,以及大量农业及外来人口迁入,原本同质化的单位社区出现了普遍的异质化倾向,社区内人群分化明显;而这种异质化的趋势导致了居民之间的关系出现了疏离,邻里关系水平、居民的社区认同感和归属感下降,大家对于社区公共事务的关心程度也开始下降。[注]蔡禾、贺霞旭:《城市社区异质性与社区凝聚力——以社区邻里关系为研究对象》,载《中山大学学报》(社会科学版),2014年第2期,第133-151页;孙炳耀:《社区异质化:一个单位大院的变迁及其启示》,载《南京社会科学》,2012年第9期,第49-54页。在农村社区,大量农村剩余劳动力向城市迁移,这些劳动力除了极少部分人能够定居城市、成为市民之外,大部分人仍然往返于城乡之间,他们只是实现了人口城镇化,而非户籍城镇化,农村仍然是他们的主要生活空间。尽管如此,他们在城市累积的人力资本和经济资本足以支撑其在农村社区获得较高的社会经济地位,促使农村社区也出现了明显的异质性(职业地位和收入的不平等)。这种异质化的趋势是否也会影响到农村居民之间的社会交往、信任以及其他形式的社会资本,进而影响到他们的选举参与,在以往研究中并未得到广泛关注。

通过上文所述社区异质性、社会资本以及村居委选举三者之间的逻辑关系,本研究推导出如下假设:在城镇化不断发展的背景下,社区异质性的增加,会降低农村和城市居民的选举参与水平。根据布劳异质性的基本观点,社区异质性的增加不利于居民公共参与网络的形成,从而降低居民之间整合性社会资本的生成,而社会资本又是影响人们选举参与的重要因素,因而社区异质性的增加会降低内部居民的选举参与水平。简而言之,社会资本是社区异质性影响居民村居委选举参与的中间机制,即社区异质性影响居民参与村居委选举的社会资本路径。

二、 研究方法与数据来源

1. 研究方法与分析模型

本研究从社会学角度,通过大规模抽样调查,研究城镇化背景下社区异质性对中国民众村居委选举参与的影响。分析层次上既包括个人又包括社区,因而引入多层次logit分析模型[注]因为本研究的核心因变量是二分类变量。另外,对于异质性如何影响不同特征居民的选举参与不是本研究的重点问题,因而仅使用了随机截距模型,并将个体层次模型中的斜率作为固定效应,假定斜率在不同异质性社区中的系数相同。,在控制个人层次变量的条件下,比较分析社区异质性对农村和城市居民参与选举的影响。(混合)分析模型如下:

γ40×party+γ50×college+γ60×senior+γ70×junior+γ80×lnincome+γ90×isei+μ0

在上述模型中,p表示农村和城市居民参加村居委选举投票的概率,其他变量名称所代表的含义见变量测量部分。μ0是截距的随机效应,通过比较异质性变量放入模型前后随机效应的变化,可以反映社区异质性对居民选举参与方差解释力的大小。γ参数的解释同普通logit模型。

2. 变量测量

(1)因变量

村居委选举投票。本研究根据问卷题器设计,以“近三年,您是否在居(村)委会的换届选举中投过票?”作为测量指标,测量结果包括“投过票”和“未投过票”两个取值,分别编码为1和0。

(2)自变量

异质性。当前中国城市或农村社区的异质性主要表现为不同人口社会经济地位的分化,因而在中国社区异质性的研究中,主要依据教育、职业和收入不平等作为异质性的测量指标,如蔡禾、贺霞旭 (2014)的研究。同样,本研究也通过教育(Vedu)、职业(Visei)和收入(Vincome)三个维度来测量一个社区的异质性水平。异质性水平属于社区层次变量,通过聚合社区内个人层次的教育水平、职业地位水平和收入水平的标准差产生。而个人层次的教育水平根据个人实际文化程度转换为教育年限所得。[注]具体转换方法是:未受过任何教育=0,私塾=3,小学毕业=6,初中毕业=9,职业高中、普通高中、中专、技校毕业=12,大学专科(成人)毕业=14,大学专科(正规)、大学本科(成人)毕业=15,大学本科(正规)=16,研究生及以上毕业=19。对于个别未完成最高教育程度的,根据具体情况修正。修正方法是:在读和肄业两种情况为最高教育年限减2,辍学或中途退学两种情况为最高教育年限减1。这种测算方法尽可能保证每种教育程度之间的客观差异,又考虑了最高学历的获得情况,具有较高的可靠性。职业地位根据人们当前或最后一份工作/职业的社会经济地位指数(SEI)[注]编码对应规则可参考Harry B.G. Ganzeboom, and Donald J. Treiman, “Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations,” Social Science Research, 1996, 25 (3), pp.201-239.来测量。收入水平根据人们上一年度全年的总收入来测量。社区内个人教育水平、职业地位和收入水平的标准差越大,则意味着该社区的内部异质性越强。

(3)控制变量

本研究重点研究社区层次变量的影响,因而将所有个体层次的变量都作为控制变量。这些变量包括:性别(gender)。男性和女性分别被编码为1和0。年龄及平方除以100[注]将年龄平方的取值除以100,这样可以使模型估计参数更好地显示出来。(age及age_sq)。是否党员(party)。党员(含民主党派)和非党员分别编码为1和0。教育程度。为了更清楚地展现不同教育程度人群之间的差异,使用了分类测量法[注]分类测量法结果与教育年限之间的零阶pearson相关系数为0.923,kendall tau_b系数为0.917,spearman等级相关系数为0.970,三者显著性水平均小于0.001,说明两种测量方法之间存在高度的一致性。。测量结果包括:小学及以下(primary),初中(junior),高中及同等学力(senior),大学专科及以上(college)四个类别,编码依次为1-4。职业地位(isei)。通过SEI测量,上文已经说明。收入水平(lnincome)。根据上一年度全年总收入的自然对数来测量。

3. 数据来源

本研究所采用的数据来自于“中国综合社会调查”(CGSS2010),该调查由中国人民大学中国调查与数据中心联合各地学术机构共同执行,采用分层设计、多阶段PPS抽样方法,对全国31个省市自治区的城乡人口总体(18岁以上,不含港、澳、台)进行了抽样调查[注]具体抽样方案可参考《中国综合社会调查第二期(2010-2019)抽样方案》。,调查共获得样本11,785个;本研究根据因变量、自变量和控制变量的缺失情况进行筛选,共剔除无效样本2169个,获得有效样本9616个。

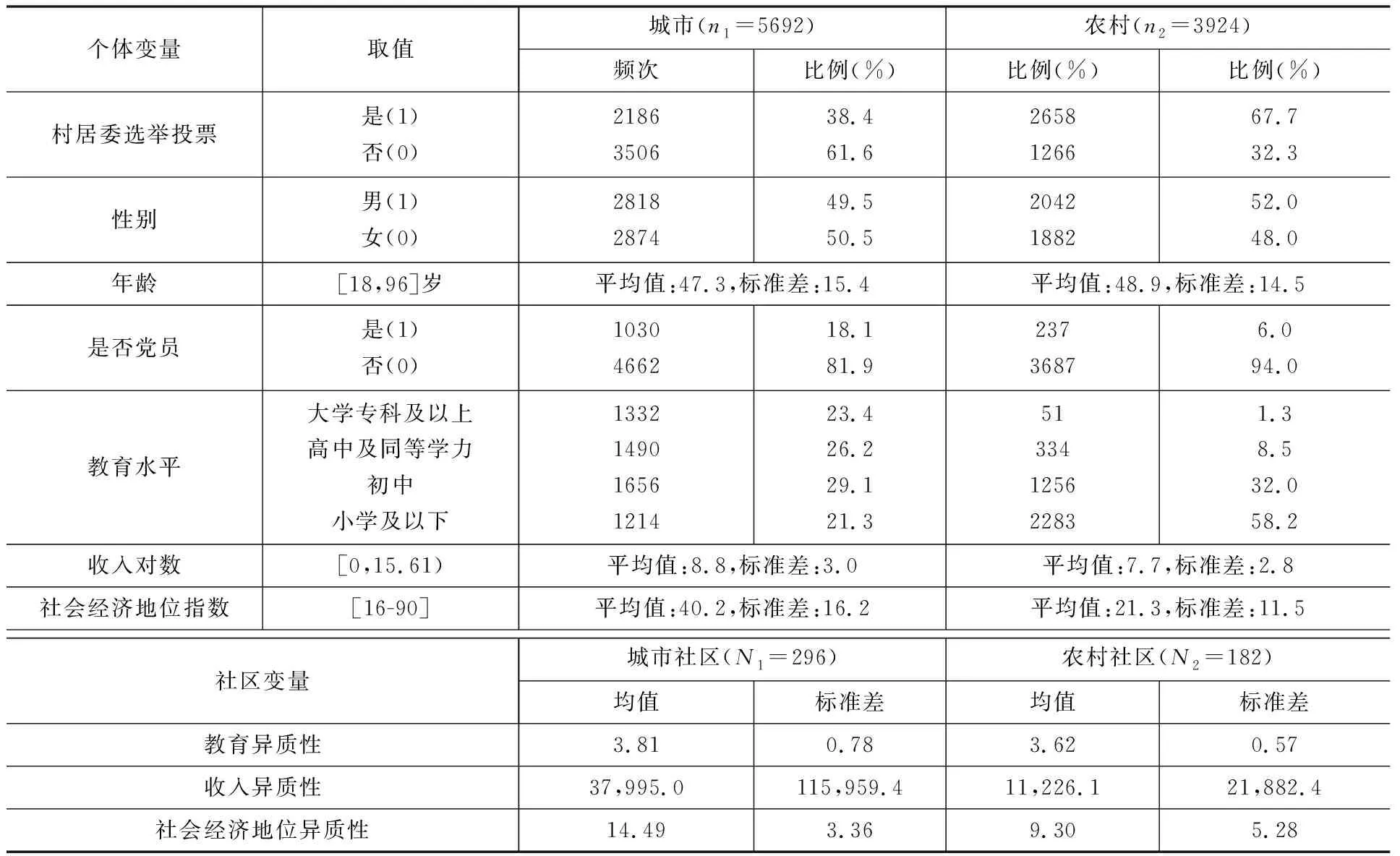

城乡样本分布的基本情况见表1,在分析模型中,个人数据经过加权处理。

表1 中国综合社会调查2010年(CGSS2010)样本基本情况描述(n=9616,N=478)

注:农村样本中,年龄最大值为90,收入对数最大值为13.85,社会经济地位指数的最大值为88。

三、 数据分析与结果

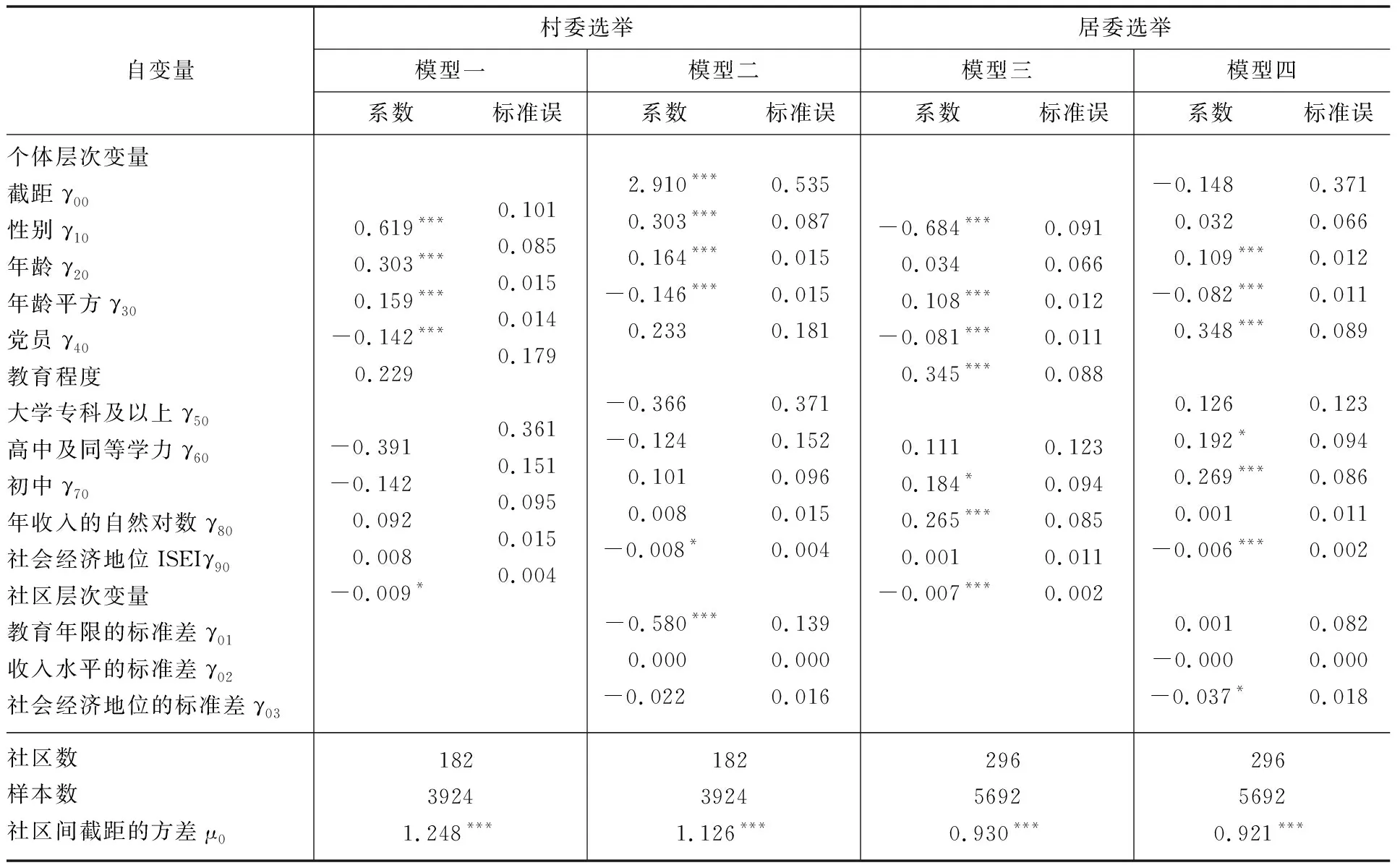

为了比较影响农村和城市居民参与村居委选举的相同因素和差异因素,本研究分别使用相同的模型来拟合农村样本数据和城市样本数据。模型一和三是未添加社区层次变量的随机截距模型,模型二和四是添加了社区异质性指标的随机截距模型。我们通过前者(模型一和三)来比较影响居民参与村居委选举的因素,通过后者(模型二和四)来比较异质性对于居民参与村居委选举的影响。通过随机截距的方差μ0的变化来比较异质性的统计解释力。

1. 影响农村和城市居民村居委选举参与的共同因素

通过对模型一和三的比较,我们发现,年龄、收入和社会经济地位等因素在影响农村和城市居民选举参与的作用模式上较为接近。具体来说,年龄与农村和城市居民的选举参与呈倒U型曲线关系。根据模型一和三的估计,农村居民选举参与的顶点约为56岁,即在56岁之前,农村居民参与村委选举的概率逐渐增加,在56岁之后,其参与村委选举的概率则逐渐下降。城市社区居民选举参与的顶点约为67岁,在顶点前后的变化模式与农村相仿。而收入水平的高低对于农村或城市居民的选举参与均无显著性影响,这与以往研究一致,未支持理性主义的相关假设。相反,在社会经济地位方面,与选举参与呈现出显著的负相关,社会经济地位越高者,参与村居委选举的概率越低。在农村地区和城市社区,社会经济地位指数每增加一个单位,其参加村居委投票的概率优势反而下降0.9(1-e-0.009,p<0.05)和0.7(1-e-0.007,p<0.01)个百分点。这与刘欣和朱妍(2011)的研究发现略有不同。综合收入水平及社会经济地位和选举参与的关系,反映出中国村居委在民众利益分配中的作用尚不明显,但由于村居委对社区内弱势群体能够起到一定的庇护作用,所以能够获得较低社会经济地位者的支持。

表2 村居委选举参与的影响因素分析(随机截距模型,Population-average model with robust standard errors)

注: “*”,p<0.05;“***”,p<0.01;“***”,p<0.001。

2. 影响农村和城市居民村居委选举参与的差异因素

通过模型一和三的比较可以发现,农村和城市居民在选举参与方面存在显著的城乡、性别、党员身份和教育程度差异。具体来说,城乡差异表现在农村居民参与村委选举的积极性要高于城市居民参与居委选举的积极性,在控制其他变量的情况下,农村居民参与村委选举的概率约为65.0%[ e0.619/(1+e0.619)];同比,城市居民参与居委选举的概率仅为33.5%[e-0.684/(1+e-0.684)]。性别差异表现在,农村地区男性比女性更加积极地参与村委选举,男性参与村委投票的概率优势是女性的1.35倍(e0.303,p<0.001),而城市地区男性和女性在居委选举方面没有明显差异,出现这种情况主要是因为,在农村地区,男性作为户主,可以作为家庭的代表进行投票,而城市地区则没有这种性别分工的差异。以往研究指出,是否党员对人们参加村居委选举有积极的作用,但本研究未发现党员身份对农村居民存在显著影响,这可能是农村党员在总人口中的比例(6%)较低,导致出现较大的标准误所致,因而不能凭此否定以往研究发现;但在城市社区,党员身份的影响与以往研究结论则非常一致,党员参加居委选举的优势是非党员的1.41倍(e0.345,p<0.001),说明党员比非党员对于居委选举的认同程度或支持程度更高。教育程度差异在农村和城市居民选举参与方面的影响作用也不同。在农村地区,教育程度的高低与村民是否参加村委选举并无显著相关,从参数大小来看,大学专科及以上、高中及同等学力的回归系数为负,反映出随着教育程度的增加,村民参加选举的可能性在降低。从经验上来看,导致这种现象的原因可能是农村高学历者更有机会迁移到城市从事非农工作,而错过或放弃了村委选举,或者委托留守人口进行投票,但由于不同学历者的差异未产生统计上的显著性,这种理论上的可能仅仅是一种推测。在城市社区,我们发现,中等教育程度者(初中、高中及同等学力者)在居委选举中的投票概率更高,这与金桥(2012)等的研究发现并不一致,但与李骏(2009)的发现却非常一致。相对而言,初中文化程度者参加居委选举的优势是小学及以下文化程度者的1.30倍(e0.265,p<0.01),而高中及同等学力者的对应优势为1.20倍(e0.184,p<0.05),大学专科及以上文化程度者与小学及以下文化程度者相比没有显著差异。

3. 社区异质性对于农村和城市居民选举参与的影响

通过对模型二和四的比较发现,在增加社区异质性变量之后,个体层次变量的参数估计值和显著性水平没有发生明显变化,说明异质性没有改变个体层次变量影响人们参加村居委选举的基本模式。从异质性的影响来看,研究发现,随着社区异质性的增加,农村和城市社区居民参加村居委选举的概率逐渐降低。但在农村和城市地区,异质性起作用的维度和解释力并不相同。在农村地区,教育异质性具有显著影响,平均而言,在控制其他变量的情况下,社区内教育年限的标准差每增加一个单位,个体层次的截距β0将减少0.580(p<0.001),相当于农村居民参加村委选举的优势降低为原来的56.0%(e-0.580)。收入异质性和社会经济地位的异质性对于农村居民是否参与选举投票没有显著影响。而在城市地区,教育异质性和收入异质性没有显著影响,具有显著性影响的是社会经济地位异质性。平均而言,在控制其他变量的情况下,社区内居民社会经济地位的标准差每增加一个单位,个体层次的截距β0将减少0.037(p<0.05),相当于城市居民参加居委选举的优势降低了3.6%(1-e-0.037)。从检验结果来看,本研究的基本假设基本成立,但也需要指出,异质性的不同维度对人们参加投票选举的影响在农村和城市存在差异。

另一方面,通过对比模型二和一以及模型四和三,我们发现,社区异质性水平对农村和城市社区间居民投票行为差异的解释力也存在差异。在增加社区异质性变量之后,农村社区间截距的方差μ0明显降低(从1.248降低为1.126),表示异质性变量(主要是教育异质性)可以解释农村社区间居民投票差异的10%左右,解释力较强,反映出城镇化对农村社区基层民主的负面影响较大。相对而言,在增加异质性变量前后,城市社区间截距的方差μ0降低不够明显(从0.930降低为0.921),表示异质性变量(主要是社会经济地位的异质性)仅能够解释城市社区间居民投票差异的1%左右,解释力偏弱,反映出城镇化对城市社区基层民主的负面影响较小。

四、 结论与启示

1. 主要研究发现

本研究借用布劳社会不平等研究中的“异质性”概念和相关命题,结合以往研究中关于社会资本与选举参与的主要发现,指出在城镇化背景下,大量农业人口向城镇迁移,增加了城乡社区的异质性,进而对城乡居民参与村居委选举产生影响,并运用“中国综合社会调查数据”(CGSS2010),构建多层次logit分析模型进行检验。

研究发现,包括社区异质性指标在内,农村和城市居民在参加村居委选举方面既存在一些共同的影响因素,也存在一些差异性因素。就异质性的影响机制而言,不管是农村社区还是城市社区,异质性的增加都会降低居民参加村居委选举投票的概率。但异质性起作用的维度和强度有所差异,在农村社区,异质性影响较强,主要表现为教育异质性的影响,说明教育不平等对农村社区的影响更大。相对而言,在城市社区,异质性的影响较弱,主要表现为社会经济地位异质性的影响。异质性影响的差异反映出城镇化对农村和城市基层民主实践的影响也存在差异。

2. 完善城镇化背景下中国基层民主实践的启示

上述研究发现对当前中国基层民主实践有重要的参考价值。

首先,在城镇化不断发展的背景下,城乡社区异质性的增强是不可避免的趋势。因而,在确定村居委选举过程和程序时,决策部门应注意到社区异质性的影响作用及机制,社区异质性强,会阻碍社区内居民的社会资本(尤其是横向社会网络)的形成,进而降低居民参与村居委选举的概率。

其次,社区异质性是影响居民选举参与的中观层次因素,除此之外,根据本研究的发现,很多个体因素也是影响居民投票积极性的重要因素。因而,从提升居民选举参与水平来说,在社区异质性无法改变的情况下,可以考虑在农村和城市社区针对选举参与积极性较低的群体开展差异化的宣传和动员策略。

再次,研究虽然发现社区异质性对于城市社区的影响较小,究其原因,是因为城市居委选举主要采取间接选举方式,大量迁移人口虽然有较强的参与选举意愿,但是否参与选举以及选举结果如何并不能改变他们在城市的弱势地位,因而,居委选举仍以本地户籍人口为主。考虑到我国城镇化的特性,鼓励和促进外来人口参与社区发展事务,降低社区异质性的影响,能够更好地促进他们融入城市。

最后,研究关于农村和城市社区异质性影响居民选举参与的维度并不一致,说明城镇化过程中,城乡社区内部群体分化是多维度的,而不同维度的分化所导致的异质性对社区内居民行为的影响方式和机制也不一致。因而,要了解社区异质性的影响,必须通过多维度的测量,才可以获得更稳健的统计结果。

为了谨慎对待本研究所发现的一些结论以及方便和其他研究进行比较,需要澄清本研究在理论基础和研究设计方面可能存在的一些特殊问题。如在理论层面,基于中国二元城乡结构、文化背景、经济发展、社区形态以及社区内利益结构等方面的差异,本研究将这些相近结论的文献整合在一起,作为共同特征,将两者进行整合和比较研究,是一种理论上的尝试,在实践中,村委、居委选举的过程仍然存在明显的不同。在研究设计方面,国内研究中,尚未有统一、标准化的异质性测量指标。本研究根据教育、收入、职业的标准差进行聚合测量,虽然具备较好的测量信度和效度,但社区异质性并不限于这三个维度,是否还存在其他更好的测量指标,如社区内外来人口的比例、不同民族人口的比例、特殊人群的比例等,在今后的研究中也值得尝试。