山东琴书及其当代传播

2016-11-11何世彤

■何世彤

(中国传媒大学,北京,100024)

山东琴书及其当代传播

■何世彤

(中国传媒大学,北京,100024)

山东琴书是发源于鲁西南的菏泽地区的、历史较为悠久的民间音乐说唱品种,其音乐为曲牌体。前人对它的研究主要集中在其音乐及演出形态上,对其传播的研究则多集中于大学校园传播。而面对其当前遇到的传承、传播困境,更全面的、音乐传播角度的探讨必须建立在对其传播现状的梳理上。不论是从传统传播方式还是大众媒介传播方式来看,山东琴书都已不复辉煌,这里有资金、艺术、人才、受众等多方面原因。对此,我们可以在曲谱收集整理、人才保护、观众群体培养、扶持资金落实、完善与革新表现形式、多途径积极寻求与市场的结合等方面提出对策。

山东琴书民间曲艺现状曲艺传承和传播

山东琴书作为山东最具代表的曲艺品种之一,已有二百多年的历史。其音乐资源丰富、结构灵活,歌词更是源于生活、贴近生活。它与山东人民的生活息息相关,与当地风土人情融为一体,不仅有娱乐作用,更有教育意义。如今,它走过了辉煌,渐渐衰落。像多数非物质文化遗产一样,它一度被忽略。好在近几年来国家对非物质文化遗产的高度重视,以及音乐传播活动的不断推进,给山东琴书的传承和传播提供了更多的可能。①参见张婷《濒临失落的非物质文化遗产——山东琴书》,山东大学硕士学位论文,2008年。我们清楚地认识到,山东琴书在当今要继承,要改革,更要传播。在继承方面,要将濒临丢失的传统曲目的曲谱整理保存,并保护健在的老艺人;在改革方面,要扩大山东琴书的创作范围,不能局限在原有曲目和过去的生活题材;在传播方面,要加大力度,结合市场,走进校园。

山东琴书一定要在适合当下社会发展的潮流的过程中传承和传播,在原有的基础上完善和修改,走出一条属于自己的传播之路,重新焕发生机。笔者选取山东琴书作为本文的主题,也是希望山东琴书能再次充分回到大众视野,从而让这门曲艺艺术得以更加健康地延续。

一、山东琴书概述

山东琴书是山东地区的汉族曲艺品种之一,又称“小曲子”、“唱扬琴”等。发源于清代乾隆初年鲁西南的菏泽地区,最初是精于音律的文人利用当时的流行曲调编演而成。据传,单县、曹县一带的绅士名流喜爱抚琴弹唱小曲以自娱,称“琴筝清曲”。不久,这种艺术形式冲破文人雅士的圈子,在当地农民中传习流布,成为农民自娱自乐的“庄家耍”(又叫“玩局”)。清末的时候,这种艺术较为兴盛,名家众多,流传广泛。它的伴奏乐器最初是古琴和古筝,后改为扬琴、四胡、古筝、琵琶、简板和碟子,①《山东琴书》,载“人文网”,2014年3月10日。http://www.renwen.com/wiki/山东琴书表演者为多人,每人持一种乐器,分行当围坐演出,以唱为主,间有说白或对白。

山东琴书的发展大致经历了三个重要阶段:由早期的文人自娱,到民间的业余“玩局”——撂地说书,再到发展为职业演唱。山东琴书随着影响不断扩大,也陆续分化出了东路琴书、北路琴书、南路琴书。其中,南路琴书属于最早的,也是相对发展较好的一支:它流行于鲁西南,以茹兴礼及其创始的“茹派”最具代表性,其演唱不用花腔巧调,而是行腔深沉,咬字真切,节目多为愤世之作。②同上。

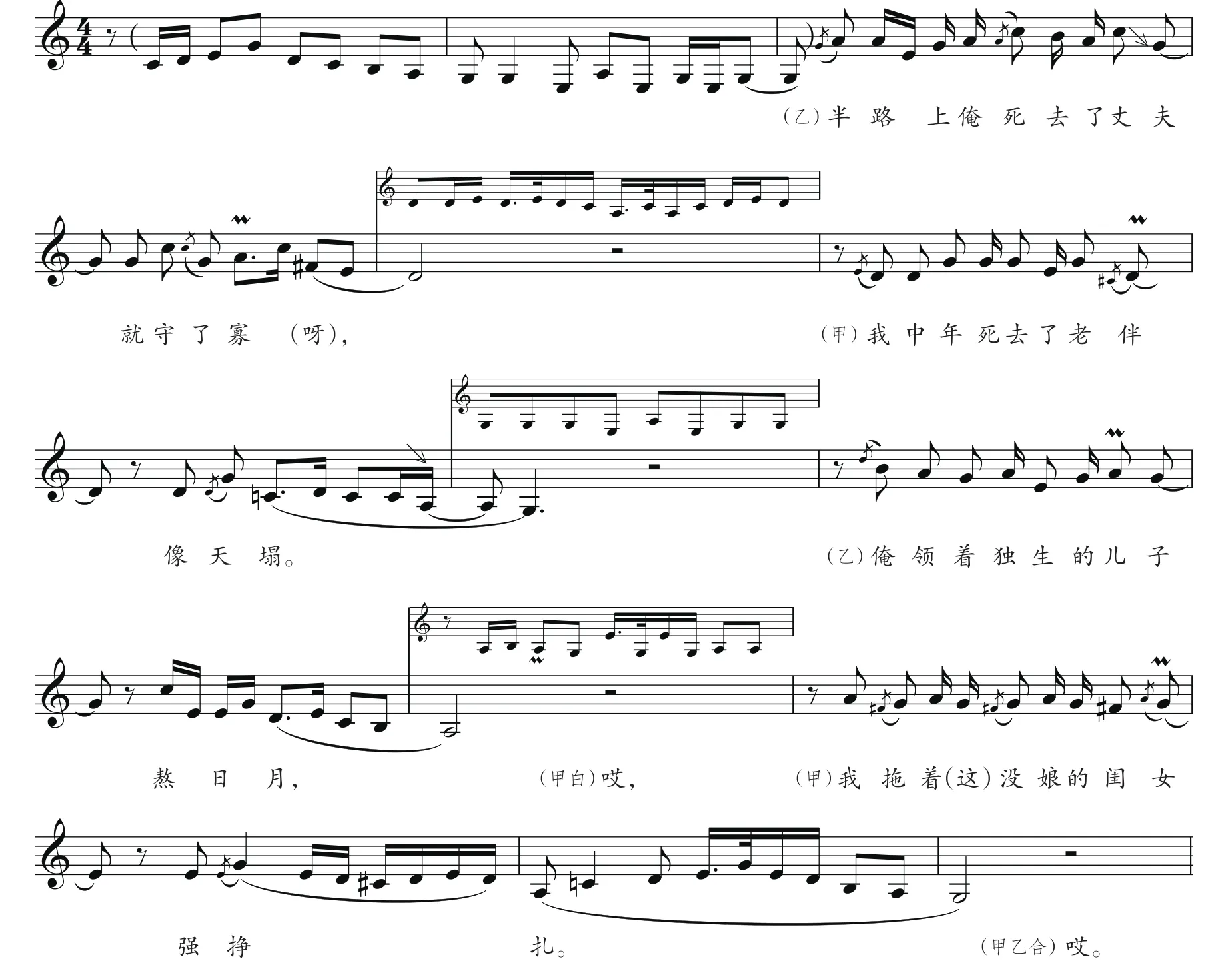

谱例1 凤阳歌

(一)演出形式、曲调种类及代表剧目

山东琴书的演唱者分别饰演不同角色,也兼乐器伴奏。分饰角色者一般二至三人,余者为伴奏兼伴唱。传统的演唱大多比较讲究,演唱者不能随意发展说唱情节内容,必须正襟危坐、目不斜视地说唱,全靠自己的唱腔和一定的伴奏来配合完成故事情节的表达和人物形象的刻画。但随着时间的推移,这种老的唱法越来越不受欢迎,新的形式最终取而代之:演唱者现在可以根据故事情节和人物情感的变化改变自己的面部表情,或者加以动作辅助,演员之间也可以进行情感的交流,演员与观众之间也被允许有简单的互动。不过,整体来说,山东琴书的表演还是保持着原有的稳重端庄的基调。

山东琴书采用当地方言说唱。它始于民间“小曲子”联唱,所以唱腔十分丰富,大概有曲牌200多支,以【上河调】、【凤阳歌】、【叠断桥】、【汉口垛】、【垛子板】、【梅花落】最为常用。后经发展,又以【凤阳歌】和【垛子板】为主要曲调。③同上。

【凤阳歌】为七声徵调式,四句一乐段,速度可快可慢,抒情或叙事均可使用(见谱例1)。

谱例2 垛子板

【垛子板】为上下句,多为商调式。节奏欢快,多表现紧张或热烈的气氛(见谱例2)。

【凤阳歌】和【垛子板】曲体稳定,板式会随着曲子不同而产生一定的变化,演唱者可以根据剧情需要进行发挥,不完全受板式控制。这使得山东琴书在说唱时既不会令人觉得呆板无味,又能让人有规律可循。

山东琴书的代表性剧目很多,长篇、中篇、短篇都有。长篇的代表有《白蛇传》、《秋江》、《杨家将》、《包公案》、《大红袍》等多部;中篇的代表有《王定保借当》、《三上寿》、《梁祝姻缘记》等;短篇的《十女夸夫》、《姑娘的心愿》、《锔瓷盆》等也都有重要影响。①参见闫永丽、冯小群编著《南路山东琴书集锦》,中国戏剧出版社2012年版。笔者通过走访一些老艺人和研究山东琴书的教授,得到了一些优秀剧目的曲谱。

笔者根据时代脉络,又将山东琴书的曲目大致分为两类。第一类是说唱经典,比如《梁祝下山》,又名《十八相送》。它选自中篇山东琴书《梁祝姻缘记》。该段主要讲祝员外之女祝英台冲破封建礼教的束缚,女扮男装去红罗峰山求学,与书生梁山伯同窗三载,建立了真挚友谊,义结金兰。其唱词和念词均讲述梁祝下山时的场景、对话等(见下页谱例3)。

第二类则具有一定的时代特点,即表现现代的生活状态。比如《瓜棚记》,表现的是知识青年李学实在生产队看瓜园时,不惧威胁,维护集体利益的光荣事迹,赞扬了当时劳动人民较强的集体主义精神,塑造了一个作为贫下中农好后代的优秀知识青年的形象,富有强烈的时代特色。

(二)研究意义与文献概述

山东琴书在二百多年的发展历程中,体现了娱乐大众、教育大众等多种价值功用。在没有普及教育的时期,人民靠“说唱艺术”来获取知识,增长见闻,提高自身素质,也大多是通过通俗易懂的说唱来释放心情,调养精神。山东琴书伴随着一代代山东人成长,现在这种功能价值虽然已经大量被现代科技和教育所取代,但其存在不能否认。每种艺术都具有自己独特的价值,山东琴书是曲艺艺术百花中的一支,也应该展示自己的魅力和独特的美。我们在发展现代音乐文化的同时,也不应该抛弃传统曲艺艺术中的音乐元素。弘扬、继承和发展传统的琴书艺术,是一种责任,更是一种使命。

当然,山东琴书作为一个重要的研究课题,已经受到了很多学者和音乐传播者的关注。从《山东琴书音乐》(山东省音乐工作组编辑,1956年)及《山东琴书研究》(张军著,中国曲艺出版社1984年版)两本书籍开始,随着时代的发展和进步,关于山东琴书的著作和论文一直在增加。但是,这些成果关于山东琴书的研究内容大致集中于以下几个方面。

第一,山东琴书起源发展。《山东琴书》一书即主要对山东琴书的流派、传承人、曲牌等做了介绍。

第二,山东琴书传承人。例如开万贺的《李巧莲琴书艺术研究》(河南大学硕士学位论文,2012年)主要是对李巧莲的艺术生涯、演唱风格、唱腔、对山东琴书发展做出的贡献进行研究。

第三,山东琴书曲牌唱腔。例如辛力的《山东琴书曲牌音乐的结构形态》(载《齐鲁艺苑》1986年第3期)主要对山东琴书曲牌结构进行论述,而常用曲牌也在不断推陈出新。

第四,山东琴书伴奏。例如魏永杰的《浅析山东筝与山东琴书的关系》(载《江西科技师范学院学报》2008年第3期)主要介绍了山东筝乐对山东琴书发展的影响,以及山东筝乐对琴书唱腔曲牌的吸收和借鉴等。

第五,山东琴书的传播和发展。例如吴艳玲的《山东琴书的传承与发展》(载《大众文艺》2010年第4期)、周景春的《山东琴书首次走进大学课堂的调查报告及思考》(载《大众文艺》2009年第24期)都提出了山东琴书发展中的问题,探讨怎样能更好地把山东琴书引入大学的课堂。

综上所述,对山东琴书的研究主要还是集中在山东琴书的历史渊源、曲牌唱腔、伴奏研究等方面,而对山东琴书的现代传承和传播的研究也主要集中在走进大学课堂方面。所以,笔者希望通过整理研究前人的观点,加上自己的实地调查成果,更全面地探讨适合山东琴书的发展、传承、保护的道路。

二、山东琴书的传承传播现状梳理

为较为全面地梳理山东琴书的传承传播现状,下文分为传统传播方式和大众媒介传播方式进行论述。

(一)传统传播方式

根据笔者的调查,山东琴书以传统方式进行传播的渠道,在当前至少有四个具体类型,即学校、专业剧团、文化馆和普通乡村。

学校——以菏泽学院音乐系为例当前,音乐文化传承和传播的最基础、最行之有效的途径大概仍然是学校。拥有大量的后备人才,是学校教育在山东琴书传承传播中的优势。

笔者调查走访的传承传播山东琴书的学校主要有三所,其中规格最高的是菏泽学院。该学院音乐系主任闫永丽老师邀请了菏泽市著名山东琴书表演艺术家孙明祥、李巧莲两位老师走进高校传授技艺。2004年,第一届山东琴书班在该校举办,此后每年音乐系都会选拔琴书班的新成员。琴书班的同学在老师的带领下,学习传统琴书曲目和新编琴书小段,近十年来参加多场规模不等的曲艺演出,获得了较好的成绩。下面,我们以他们为例,了解一下山东琴书的学校传承传播现状。该琴书班的基本情况如表格所示。

表格 菏泽学院山东琴书班2006至2014年人数及获奖概况

再来看山东琴书班的授课。孙明祥、李巧莲两位老师分别负责山东琴书乐器弹奏教学和山东琴书唱腔教学。孙老师会根据各位同学的特长分配不同的乐器进行教学,纠正学生在拉弦或弹拨时的问题;李老师负责教唱山东琴书剧目,纠正同学的发声位置和方法,找寻山东琴书说唱的独特“韵味”。两位老师注重示范和引导,延续民间的口传心授方式,让每位同学都能真正领悟到山东琴书的魅力。

山东琴书班每周上两次课,每次四个学时。2004年刚刚开办的时候,只是作为选修课,大都安排在周六上课。后来学习效果好,逐步变为周二、周四上课,或者周四、周六上课,每学期大概可以教授至少三个完整的剧目,包括传统剧目及现代剧目。传统剧目如《梁祝下山》、《断桥》,现代剧目有《送金匾》、《菏泽学院再创辉煌》等。这两个现代剧目均由该校音乐系副书记徐炳群老师作词,同系的冯晓群老师谱曲,其中《送金匾》是以音乐系同学拾金不昧的真人真事为素材创作的。①参见周景春《山东琴书首次走进大学课堂的调查报告及思考》,载《大众文艺》2009年第24期。

至于山东琴书班老师的劳务费用,是由菏泽学院音乐系出资的,每课时人民币20元,每周160元,每月640元左右。

山东琴书班毕业生就业的情况也值得一提。毕业后,该班只有极少数人跟随老师继续学习山东琴书并加入曲艺团体。更多的人转行,从事例如声乐、器乐教学方面的工作。

专业剧团——以菏泽曲艺团为例据1962年“山东琴书流派座谈会”的统计资料显示,新中国成立后,山东琴书流传遍布山东、河南、安徽、河北、北京、天津等大部分地区,一度成为一个影响很大的曲种。但自20世纪80年代后,经济体制的改革、外来文化的影响,以及生活方式的急剧变化等,让山东琴书与其他兄弟传统艺术种类的生存受到了严重威胁。①参见《濒临失落的非物质文化遗产——山东琴书》。据《中国曲艺志·山东卷》的资料统计,1985年后,山东省仍能表演山东琴书的曲艺团体只有菏泽、单县、枣庄、泰安、聊城、曹县、惠民等地的曲艺队,以及济南市、青岛市的曲艺团等。②参见《中国曲艺志·山东卷》编辑部委员会编《中国曲艺志·山东卷》,中国ISBN中心2002年版。其中,菏泽曲艺队成立于1976年,经历十年辉煌与波折,也终于在1986年解散。此后,只有济南曲艺团保留时间最长。专业的山东琴书剧团渐渐走向落寞,大多无人问津。但是,以山东琴书传承人王振刚老师为代表的专业剧团的老艺人们,仍然坚持在民间不断地组织和开展山东琴书的传承和传播活动。菏泽曲艺队解散后,王老师通过自己的努力成立了菏泽民间唯一的较为专业的曲艺团,同时也保留下来一批相对专业的、能完整演奏山东琴书的老艺人。

目前,曲艺团中山东琴书演奏者40至59岁的有9人,60岁以上有6人,无不足40岁者。曲艺团于周三、周五及周末演出,演出一般安排在晚上,演员2至5人时收入为每场200元,5至8人时每场300元,单点则另附酬劳。

文化馆——以菏泽市文化馆为例菏泽市文化馆近些年来在传播各类非物质文化遗产上逐步加大了力度。参加山东省自2012年起举办的“十艺节”,也进一步推动了菏泽市在文化设施、文化活动及其惠民服务方面的发展。菏泽市文化馆为山东琴书传承人及爱好者提供了市图书馆一楼排练厅作为排练空间,并积极组织他们进行排练和演出,在文化惠民时,将他们排练的成品“送剧下乡”,推广了山东琴书艺术。

目前,文化馆的山东琴书演员年龄在20至39岁的有2人,40至59岁的有12人,60岁以上的有2人。他们周二、周四、周六、周日排练山东琴书,排练时间段均为18时30分至20时30分。

普通社区——以菏泽一地为例山东琴书在城乡普通社区的自发传承也并没有间断。笔者走访菏泽县城,随机采访了几位街坊,他们大多都对山东琴书比较熟悉,表示农村的婚丧嫁娶也大多会请一些自发组织的老艺人进行表演。笔者也通过街坊引见,找到了民间自发组织山东琴书表演的一位老艺人,他告诉笔者,民间自发的琴书表演就是自娱自乐,农忙的时候大家各干各的农活,农闲的时候就聚在一起练习山东琴书。其传承方式自然沿用口传心授,并没有专业的训练,只凭着对山东琴书的喜爱和热情。

(二)大众媒介传播方式

广播、电视、互联网等大众媒介上,当前也有山东琴书的少量传播活动,笔者简要梳理如下。

广播菏泽广播电视台的广播戏曲频道覆盖菏泽八县两区及周边城市,使用调幅1071千赫以10千瓦功率发射,调频96.8兆赫以5千瓦功率发射,全天播出17小时。笔者联系到该频道负责人,他为笔者简单介绍了菏泽广播电视台当前播放山东琴书的情况:山东琴书一般在早上5点档的“大戏开演”栏目播出,每周只播两三天。由于没有固定的选段来源,导致播放内容重复率高,加之时段过早,收听率不高。

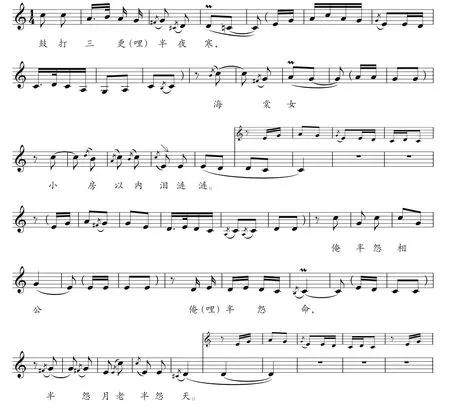

山东琴书传承人王振刚老师(左)、胡化山老师(右)和优秀学生孔鲁顺(中)(图片来源:中国网络电视台)

电视菏泽电视台“锦绣梨园”栏目每两周播出一期70分钟的节目,每期节目会在下一期节目之前播出四次(晚间黄金档两次,昼间两次)。栏目会邀请名家演唱著名剧目,剧种主要有汉剧、四平调、沪剧、茂腔与柳腔、吕剧、柳子戏、京剧、河北梆子等,并没有山东琴书。但笔者在走访老艺人时,中央电视台戏曲频道“戏曲采风”节目制作人到达菏泽,找到了山东琴书的传承人胡化山、王振刚两位老师,为其录制山东琴书选段。2014年4月18日,该节目播出了山东琴书系列采风及人物采访。据笔者所知,这也是近年来山东琴书首次正式在电视上播放。

互联网笔者通过互联网搜索引擎查找,发现涉及山东琴书的网站和网页比较少。其中,“中国戏曲网”收录了有关山东琴书的内容,但只有一点简介和少量的剧目收听,图片和文字资料相对匮乏。笔者收听了这些剧目,大都是传统段子,新意不足。此外,大多数民乐网站上也很难发现山东琴书的影子。

三、山东琴书当代传承传播问题简析

从上述数据和调查结果中不难发现,山东琴书虽然依旧在通过多种途径传承着,但却早已失去辉煌。演出场次锐减、演员流散、老艺人离世、传承人匮乏、得不到重视、其他类型特别是新型音乐或戏曲艺术的冲击,是山东各地的山东琴书团体习以为常的事。许多能演出山东琴书的剧团都因经济效益问题被当地文化局取消或与其他文艺团体合并,能自立门户的也举步维艰。

当然,正因为一小部分剧团坚守了山东琴书的活态传唱,山东省才在2005年申报非物质文化遗产时将山东琴书作为报送项目。2006年,山东琴书被列为国家级非物质文化遗产。不过,被非物质文化遗产名录收入后,传播问题主要仍须自己去解决。有些具体的问题随着时间的推移也变得越来越棘手,山东琴书的生存境况仍不容盲目乐观。笔者对这些问题简析如下。

政府的关注还须进一步落实国家对非物质文化遗产的相关拨款本就不多,同时,资金使用的落实效率依然不高,部分传承人的基本物质生活还是不能仅通过山东琴书得到保证。前文已经提及,在菏泽学院传授山东琴书的老师每月的课时费收入只有600多元,而在小剧场演出山东琴书的艺人每月基本保障也仅有600多元。这样的收入水平,很难让他们全身心投入山东琴书艺术的发掘、创造、表演和传讲。

艺术创作滞后山东琴书的一部分传统剧目,像前面说到的《梁祝下山》等,传播情况相对比较好。但另一方面,山东琴书也有着很强的时代性,它的生活化的表达,反映了普通民众在各个历史时期的心声,从而获得了百姓的好评。像代表作品《修鞋记》、《打蛮船》、《大刚与小兰》、《姑娘的心愿》等,都能真切地刻画一个时期劳动人民的形象和情怀。

但是,随着生活节奏越来越快,山东琴书的创作出现了明显的滞后,原来的创作班子也随着老艺人的离去而解散。显然,当下的山东琴书已经失去了原有的时代性,其展现实际生活与反映时代精神的能力没有再被充分挖掘,以致渐入低谷而少人问津。现在能维持运作的剧场,几乎只靠故事性很强的传统曲目坚持;学校中的创作也是有限的,教师们因有许多其他方面的任务,不可能长时间专心创作,通常只能在大型比赛或演出之前进行较为匆忙的创编。

表演人才缺失从前述数据中不难看出,不论是剧团还是艺术馆的演出团体,年轻人都很少,主要依靠中老年人支撑。在学校的传承中,虽然学习这门艺术的都是年轻人,但毕业后坚持下来的很少。很多人对这门传统艺术缺乏认知,不懂得欣赏,感觉它枯燥乏味。还有些人虽然觉得传统艺术是应该好好学习和保存的,但学习之后的出路非常狭窄,于是只能放弃。笔者走访老艺人了解山东琴书的时候,他们的眼睛里是充满期待和希望的,他们希望自己为之奋斗一辈子的艺术早日有人传承发扬。但是,面对传承人的匮乏,有些艺人不得不逼迫自己的子孙进行学习,也实属无奈。

受众群体有限山东琴书的受众群体仍以年长者居多,由于创作的滞后,以及其他类型音乐的不断传播,年轻人往往不太能接受山东琴书,或从根本上缺少接触和熟悉这门艺术的机会与过程。另外,刚才提到的表演人才的缺失,也让表演场次减少,进一步限制了受众群发展。

传播方式有待创新不论是学校教育、红白喜事,还是小剧场的演出,影响范围仍都比较有限;收音机里的山东琴书播放时间段不佳,又没有专门人员固定录制山东琴书选段,导致收听率低迷。这些都与山东琴书的落寞有关。更令人担忧的是,作为南路山东琴书发源地的菏泽,其地方电视台都没有在戏曲曲艺类节目中关注山东琴书,而中央电视台的那次纪录片播放,也很难有长久的效力。

四、山东琴书当代传承传播的对策

对山东琴书在当代的传承传播,几位传承人均在努力。在相信星星之火可以燎原的同时,应该较为全面地整体可用的策略。

逐步完善琴谱的收集和整理现存下来的曲目及其录音、录像等,因存放时间过长,已发生不同程度的丢失或损坏。定期组织专门人员对这部分琴谱进行收集、整理和补救,重新录制健在老艺人的演奏演唱,建立资料库,统一编目存放,是当务之急。

保障人才资源要保护好老一辈的艺人,也要发挥他们的带头作用。菏泽学院邀请知名老艺人为学生授课是一个值得肯定的做法。在学校开展课程,也可以更快地发现合适的传承人,给喜爱和有意愿传承山东琴书的年轻人提供条件和机会。当然,在这一过程中,就业前景的开拓和经济上的支持都不可缺少。

培养受众,拓宽传承空间受众群体的扩大和再培养也很重要。作为音乐艺术的传播者和研究者,我们有责任和义务去传播和创造山东琴书的新面貌,让带有新鲜血液的山东琴书曲目展现在观众面前,丰富人们的艺术文化生活,弘扬伟大的民族文化在新时代的新气象。

给予政府扶持政府给予的扶持,虽然是老生常谈,但又是重中之重。增加资金扶持力度并落到实处,不但本身就可以提升社会对此的关注度,还可以让小剧场不再因资金不足关门,让民间艺人有动力坚持下去,让民众增强自觉传承和保护传统民族民间音乐的意识,使山东琴书在当代的传承和传播有理可依、有据可行。

创作与时俱进,完善表现形式菏泽学院近些年参赛的曲目,部分是由琴书班的老师创作的,体现了一定的时代特色和大众心声,但这不等于有固定的创作班子和固定的创作量。如果能建立专门的琴书书目创作班子,创作大量贴近时代的曲目,适应当代人的快节奏生活和情感,并在保持原有韵律的基础上,更新传统的板腔体音乐语言,加入现代音乐语言特征,融入部分流行色彩,减少机械的曲牌套用,增添新鲜的节奏律动,可望使山东琴书变得既富有现代表现力,又不致丢失原有的容貌,更好地满足当代受众的欣赏需求。

演出机制与市场结合构建良性循环当今,山东琴书的民间演出大多在红白喜事时进行,很少有专门的演出场地。虽然通过政府支持,一些山东琴书团体未被淹没,然而仅靠政府的支持是不够的,在市场经济的大环境下,山东琴书应该重新审视自己,并争取与市场有机地结合。合理遵循市场规律,改善自身发展道路,就可能逐步形成一种新的经营演出方式,从而形成良性循环,让艺术既有了生气,又没有完全被市场同化。

笔者在调查中发现,不仅一些传统音乐节重视曲艺音乐,一些城市的音乐节现在也已经开始与民族音乐结合。例如长江迷笛音乐节设立双舞台,一边是流行音乐,一边是民族音乐,还有在青岛举办的国际帆船音乐节,尝试推出了称为“摇滚曲艺”的新概念。笔者希望山东琴书能更好地融入这个大环境,争取更多地与观众见面。

充分利用现代传播媒介山东琴书口传心授的传统传承模式在当代社会传播媒介有机整合和优势互补的大环境下,也可以开发一些新的思维。首先,还是要加强电视媒体的传播,例如在菏泽地区乃至山东省的形象宣传片里融入山东琴书的曲段,必然会在一定时间内增加人们对山东琴书音乐的认知。其次,菏泽是山东琴书的重要根据地,所以菏泽电视台更有义务和责任传播山东琴书,争取能够定期录制并定期播放山东琴书选段。当然,如果其他各大电视台的戏曲频道也能够接纳山东琴书的播出则更好。

其次,互联网已经成为人们工作、学习、生活不可或缺的媒介,通过网络进行的传播,更容易让当代人特别是青少年接受。建立规模足够大的、最好是免费使用的山东琴书网络资源库势在必行,这可以让相关的文字、图片、视频、音频等得以全面展现。此外,将山东琴书的演出视频添加到各大视频网站、音乐网站并加以文字说明,在各大戏曲网站扩充山东琴书的相关作品也是值得做的。

与旅游业结合山东琴书的发展不妨考虑与当地旅游业相结合。例如菏泽每年四月有“牡丹花会”,附有大型演出。笔者发现,这几年该演出中并没有山东琴书的节目。如果抓住每年这个有全国各地甚至世界各地的观众前来赏花并观看演出的机会,山东琴书的演奏甚至简单介绍都会获得远大于小剧场演出的影响力。

山东琴书面临的问题,也是其他很多音乐文化遗产面临的问题。我们在关注当代的音乐文化及其产业时,不应忽视这些乡土音乐带给我们的各方面价值。我们将其列为非物质文化遗产,不是为了把它们放进博物馆,而是要力争让它们活起来并活下去,受到更多的关注,找回失去的受众。只要肯努力利用现代技术传承和传播这些艺术遗产,定会带给当今受众许多不一样的体验和感想。

山东琴书在当代要继承,要改革,更要传播。在继承方面,我们要将濒临遗失的传统曲目的曲谱整理保护起来,并保护健在的老艺人。在改革方面,我们要加强山东琴书的创作,扩大其受众群体,要结合当前的生活实际,创作属于这个时代的山东琴书曲目。在传播方面,我们要走进校园,培养更多的继承者,结合市场,结合新媒体,使这门艺术免于失传。

山东琴书的当代传承和传播,需要我们身体力行;而更多的民族民间音乐也需要我们给予更多的关注。多元、文明、和谐的文化生态,其链条上不应该缺少这一环节。

附录采访记录摘编

(一)对山东琴书传承人、菏泽学院山东琴书任课老师李巧莲的采访记录摘编难,其实确实是很难,没有资金支持,年轻人早就出去打工赚钱了,谁还拿山东琴书糊口?不过我想还会有人坚持,因此我也会坚持。

笔者:李老师您好,您是怎么想加入菏泽学院教授山东琴书,并且一教就是十年呢?

李老师:是一个偶然的机会,让我认识了菏泽学院的教授闫永丽老师和冯晓群老师,她们酷爱山东琴书,希望与我一起学习琴书表演,那我想,为什么不能通过他们将山东琴书引入高校授课呢?之后,我们就向学校及有关部门申报,也得到了学校和有关部门的大力支持,从2004年开始,每年都会选拔优秀的学生进入山东琴书班进行系统的学习。这十年我一直坚持着教课,是希望有更多的人能继承和发扬这门艺术,我还会继续坚持下去直到教不动为止。

笔者:山东琴书班的同学是如何选拔的?选拔条件是什么?一周大概几节课?学习哪些课程?

李老师:山东琴书班的同学是考入菏泽学院一年级本科生。我们本着自愿、热爱的原则,选拔先天条件好、对山东琴书有一定了解、能吃苦能坚持的同学。现在我和孙明祥老师一周教授8节课,我主要负责唱法,孙老师负责器乐演奏。

笔者:咱们现在教授的主要是自己原创的作品,还是说唱经典?

李老师:我们在这些年中也创作了一些曲目,但还是比较少,只是参加比赛的时候会偶尔表演一些,主要还是学习经典曲目。此前山东琴书有专门的创作班子,但随着丁书东和彭忠岳两位老艺人的相继去世,琴书曲谱的创作也渐渐停止。

笔者:现在山东琴书的传播有困难吗?

李老师:虽然看似在学校的传播要相对容易一些,但是学生毕业后的流散也让这种传承的效果大打折扣。作为传承人也好,老师也好,我能保证的就是对这些学生不离不弃,但是学生的流动性太大是个关键问题。我退休前是有稳定工作的,退休后有退休金,所以才可以全身心地投入到山东琴书的教学传承中。在学校教课,每节课的课时费只有20元,如果单靠这些收入过生活,可能大多数人都放弃了。像同我一起教课的孙明祥老师,他就没有别的收入,每月只有这么几百块钱,所以乡下有红白喜事要演奏的时候他都会去参加,能挣得多些。那么有时候吃饭都难,就没有人想着传播了,所以还是很有困难的。我在省里开会的时候也常常听到其他传承人说传承

(二)对山东琴书传承人、菏泽曲艺队创始人王振刚老师的采访记录摘编

笔者:国家对咱们这些民间剧团,以及山东琴书的传承人有没有政策支持?

王老师:自山东琴书被列入非物质文化遗产项目,国家高度关注,省里也说对山东琴书的传承人会有一定的资金支持和补贴,但我们没有收到过。我们也在不断向省里打报告,希望抓紧落实,直接下发到曲艺团体手中,中间不要再经过多道审批。

王振刚老师在家中向笔者演唱琴书《大林还家》选段

笔者:咱们现在专业的剧团还有多少?

王老师:严格意义上说,现在菏泽地区已经没有专业剧团了,要说民间自发组织的并且以此为生的琴社倒是也有一小部分,但收入都不是很稳定。我就组织了这样一个团体,在一些酒店开设曲艺茶座,观众点曲、听曲,不过收入没有很强的保证。1976年至1986年是山东琴书的鼎盛时期,那个时候菏泽市有曲艺队,每个县、区都有自己的琴书班社,此后,山东琴书的表演团队出于各种原因开始被取消,也就开始走下坡路。

笔者:像咱们这种自发组织的民间团体,一般来说成员有多少?这些人的年龄大概是多少?他们为什么拜师学琴书?

王老师:一般一个琴书团体都会有10个人左右,每次演出一般需要5到8人不等。成员大多是中年人,来拜师学习的大都是因为非常喜爱山东琴书。

(责任编辑:魏晓凡)

何世彤,中国传媒大学艺术学部2015级硕士研究生,研究方向为传媒音乐应用。