制约汉语方向性变调的节律因素*

2016-09-21闫小斌

闫小斌

(福建师范大学外国语学院,福建福州 350108)

・语言研究・

制约汉语方向性变调的节律因素*

闫小斌

(福建师范大学外国语学院,福建福州 350108)

汉语方向性连读变调受节律条件制约,是节律结构的实现方式。汉语实现节律重音的方式主要是增强时长和凸显音高。声调通过在调素、调型、调域等方面的调整来满足节律结构的要求。左凸显结构和右凸显结构方言点中默认的无标记性变调模式分别是右向变调和左向变调,部分声调组合选择标记性变调模式是由于无标记性变调模式生成的表层形式无法实现特定的节律结构。

连读变调;方向性;节律结构

声调进入连续的语流后会发生变调,变调规则的应用方向可能会影响三字组及以上声调组合的变调结果。在这种情况中,变调不受语法因素制约,涉及不止一条变调规则,而且规则的应用方向呈现出表面任意性。然而,变调规则的反方向应用则会产生错误的变调结果,即方言点对左向变调或右向变调的选择是有内在触发因素的。更为复杂的是,在部分方言中,变调同时涉及左向和右向两种模式。可以肯定的是,包括单向变调和双向变调两种类型的方向性变调是受到语法结构因素以外的语言因素制约,变调方向的选择机制在这一制约关系中形成。鉴于变调方向性问题的复杂性,本文拟基于节律音系学基本理论探讨制约汉语方向性连读变调的节律因素,指出变调的方向性受到节律结构模式的影响,左向变调是右凸显结构方言点默认的方向性变调模式,而右向变调是左凸显结构方言点默认的方向性变调模式。

一、汉语的节律特征与节律结构

节律是语言的节奏和韵律,指语言借助音高、音强、音长等要素而构成的规则系统,体现的是音与音之间的相对关系及组合关系,在自然语言中有着有十分重要的地位,具有表情、达意、增强音段听辨率等作用。就汉语而言,节律主要包括声调和声、韵的组合规律。[1]具体来说,语调、声调、连读变调、重音、轻声、停延和儿化等都是汉语的节律特征。高低、长短、轻重、快慢等对立因素遵循一定周期性的规律,参与到言语结构和意义层面的调整,丰富了汉语的节律变化,各种节律特征继而又丰富了汉语的语音表达手段。

汉语的节律具有叠加性、相对性和层级性等三大特点。节律特征依附于音质音段而存在,对任何节律特征进行描写和分析时均需要基于与同类特征的对比。另外,节律特征具有层次性的归属,汉语节律的层级从低到高依次包括音节、音步、气群、句子、句群、段落和篇章。[1]以声调、句调、基调、停延等节律特征为例,它们分别属于音节层、句子层、语篇层和高于音节或音步的各层面。

语言的节律结构指的则是语流中的轻重音模式,即轻重音遵循某种规则交替出现而形成的节律单元,它体现了语言的节奏规律。在多音节轻重型语言中,词的具体语音形式受到节律结构的制约,节律结构的重要性毋庸置疑。不同的是,汉语属于单音节语素语言,一个音节构成一个字,每个字都有声调,声调具有辨义功能,但是字的读音轻重似乎没有固定的模式。因此,学界在关于汉语节律结构的定性和作用等问题上有着不同的观点。近年来,随着研究的深入,诸如汉语声调与节奏系统的交互作用模式、汉语节律结构的类型和代表性特征等研究话题逐渐引起关注。在汉语中,节律结构模式是确实存在的。音节的位置会影响音节的轻重,音节的重音程度是可预测的,轻重音模式不会因为词和短语的层级不同而有所区别。对于不含轻声的两字组而言,其常规的轻重模式是“中重”。以“包”字为例,同一个字在“包裹”和“书包”两个不同组合中的重音程度因其不同的位置而不同,分别是“中”、“重”,节律结构模式为“次重音+主重音”。对于不含轻声的三字组而言,其常规的轻重模式是“中轻重”。以“书”字为例,同一个字在“书画展”、“图书馆”和“漫画书”三个不同组合中的重音强度因在节律单元中的位置不同而不同,依次为“中”、“轻”和“重”,节律结构模式为“次重音+轻重音+主重音”。

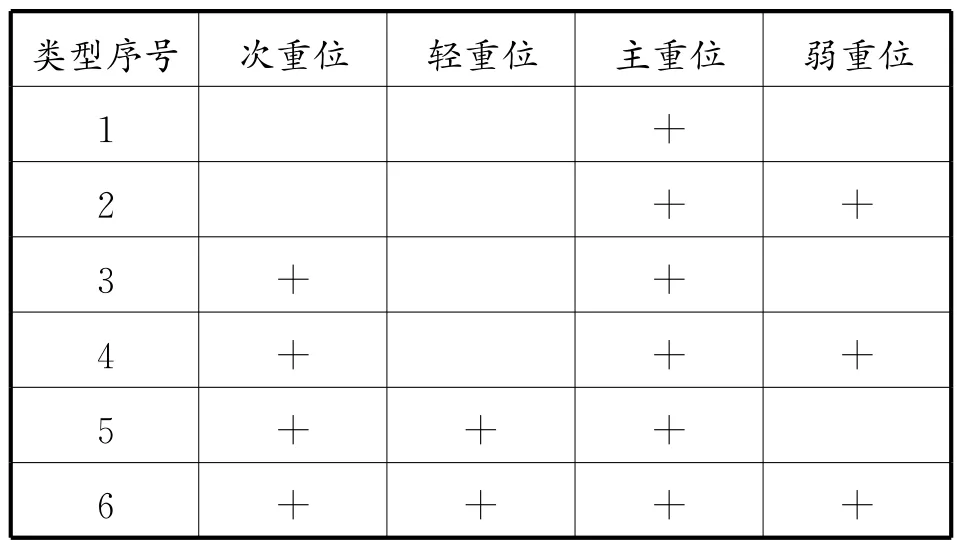

基于对汉语正常重音不同变体形式及与这些变体形式相对应位置的研究,可以将汉语节律结构模式分为六个类型[2],详见表1。

表1 汉语节律结构模式

如表1所示,第一种模式是“主重音”,主要体现为独立的单音节词,比如“水”、“书”。第二种模式是“主重音+弱重音”,主要体现为后字轻读的双音节词,比如“窗户”、“知道”。第三种模式是“次重音+主重音”,主要体现为不包含轻声的双音节词,比如“土豆”、“学生”。第四种模式是“次重音+主重音+弱重音”,主要体现为末音节轻读的三音节组合,比如“放学了”、“吃萝卜”。第五种模式是“次重音+轻重音+主重音”,主要体现为不带轻声的三音节词,比如“上中下”、“博物馆”、“吃火锅”。第六种模式是“次重音+轻重音+主重音+弱重音”,主要体现为末音节轻读的四音节组合,比如“体育馆里”、“做练习吧”。以上模式类型表明,汉语的重音位和弱重位的分布主要涉及四个位置,即次重位、轻重位、主重位和弱重位。在一个节律单位中,主重位是必须有的成分,而其他位置则不是强制性的。另外,汉语重音并不是以音强的增强为基础,而是以音长的增加和声调的凸显为特征。

二、节律结构与连读变调的方向性

判断方言点中的连读变调是否属于方向性变调主要依据变调规则的应用方向是否会影响变调结果。对于无向变调而言,变调规则的应用模式是“同时应用”,满足结构要求的声调序列同时发生变调,一次性生成变调形式。而对于有向变调而言,变调规则的应用方向虽然不受语法结构的制约,但却是固定的,反方向的规则应用无法生成正确的变调形式。变调方向的选择受到节律结构模式的制约。换言之,方向性变调是具体节律结构实现的形式,是语音层面受到话语结构表达需要而进行调整的体现。

方向性变调涉及不止一条变调规则,发生在三字组及三字组以上结构中,基本都以两字组变调为基础。重读音节倾向于保调,轻读音节倾向于变调,节律结构直接决定着声调序列中不同位置声调的易变程度。以三字组声调组合为例,左凸显结构方言与右凸显结构方言不同的节律结构影响着变调方向的选择。理论上讲,变调规则的左向应用和右向应用都可以实现,但只有其中某一方向的规则应用才可以满足节律结构的要求。以左凸显结构方言成都话为例,受到三字组“主重音+轻重音+次重音”的节律模式制约,部分声调组合选择右向变调,部分声调组合选择左向变调,反方向变调均无法实现成都话的节律结构。具体讲,成都话的4种单字调阴平(MH)、阳平(ML)、上声(HM)和去声(LM)共组成64(即43)种三字组合,其中涉及变调方向性的共7种,方向性变调反映了成都话的节律结构,详见表二。一方面,声调在三字组中的位置决定该声调是否变调,非词首位置的阴平和去声、非词末位置的上声均会发生变调。[3]另一方面,只有正确方向的变调才能够满足成都话节律结构模式的要求。

表2 成都话三字组变调

如表2所示,声调在变调过程中主要通过音高的调整和音长的变化来实现“主重音+轻重音+次重音”的节律结构模式。类型1-4中的声调组合选择右向变调,三字组的最右字均由“MH”统一调整为“M”,中字均由“LM”统一调整为“L”。如果这4种类型选择左向变调的话,则会产生错误的变调形式(表中以“*”表示),错误变调形式中的最右字均为“H”,违背了成都话的左凸显节律结构。类型5-7中的声调组合选择左向变调,三字组的中字和最右字均由“MH”统一调整为“M”。如果这3种类型选择右向变调的话,则会产生错误的变调形式(表中以“*”表示),错误变调形式中的最右字均为“H”,同样不符合左凸显节律结构的要求。很明显,这7个类型中变调方向的选择均是为了避免表层形式的最右字位置出现声调“H”,因为成都话三字组最右字位置为次重位,而不是主重位。类型1-4和类型5 -7分别通过对右向变调模式和左向变调模式的选择实现了左凸显节律结构。

在类似成都话的左凸显结构方言中,右向变调是无标记性变调模式,表层形式为透明形式,即变调的促发因素在表层可见。相反,左向变调是标记性变调模式。在左向变调中,右字最先变调,之后导致右字变调的中字变调,第一次音系映射发生的语音环境在表层不可见,形成了音系不透明形式。相关声调组合之所以选择标记性变调方向是因为无标记性变调方向生成的表层形式无法实现该方言的节律结构。

另外,节律结构对变调方向性的影响程度也因方言而不同。在某些方言中,全部的方向性变调均以节律为条件。在另一些方言中,部分方向性变调以节律为条件,而其他纯粹以声调为条件。下面,再以博山话中的方向性变调为例做进一步说明。与成都话不同,博山话属于右凸显节律结构,部分变调是以节律为条件的。在64种三字组合中,涉及方向性变调的共有9种,左向变调共有5种,右向变调共有4种,其中左向变调是无标记方向的变调模式,表层形式为透明形式。在左向变调中,有4种组合明显是以节律为条件的,反方向的变调无法实现节律结构。作为右凸显结构方向性变调的代表性方言点,博山话三字组的节律结构与普通话一致,即“次重音+轻重音+主重音”。这4种声调组合如果选择右向变调,则会违反这一节律结构模式,详见表3。

表3 博山话左向变调中的节律变调

如表3所示,这4种类型声调组合均选择左向变调,表层形式中左字和右字的调值均为“HH”,而中字调值为“HM”或“MLH”,表层形式符合“重轻重”的节律结构模式,而反方向变调均无法实现这一轻重模式。

在受关注度最高的双向性变调代表方言点天津话中也存在以节律为条件的变调组合。天津话共有阴平、阳平、上声和去声4个单字调。在64种三字组合声调中,有5种组合选择左向变调,2种组合选择右向变调。其中,三字组“去去去”最为特别。如果这一声调组合选择左向变调,则变调过程为“去去去→去阴去→阳阴去”,如果选择右向变调,则变调过程为“去去去→阴去去→阴阴去”,但这一声调组合的正确变调结果为“去阴去”。[4]这意味着左向变调中第二次音系映射“去阴”变调并未实际发生。使问题更为复杂的是,“去阴”变调虽然在“去阴X”中不发生,但却在“X 去阴”中发生(“X”代表轻声以外的任何声调)。究其原因,是由于节律条件的制约。天津话的轻重模式也是“重轻重”。因为天津话是右凸显结构方言,“去阴”变调的作用对象为弱的音节。在“去阴X”中,去声处在次重位,而非轻重位,所以无法发生变调。在“X 去阴”中,去声处在轻重位,是最弱的音节,因此发生变调。

三、结语

以上基于成都话、博山话和天津话的分析表明变调的方向性不是任意的,会受到节律条件的影响。方向性变调是为了最大程度上实现方言点的节律结构。方向性变调基本上都以两字组变调为基础,部分变调可能单纯以声调为条件,部分变调则受到节律条件的制约。左凸显结构方言的节律结构模式为“主重音+轻重音+次重音”,无标记性变调方向为右向;右凸显结构方言的节律结构模式为“次重音+轻重音+主重音”,无标记性变调方向为左向。

[1]吴洁敏,朱宏达.汉语节律学[M].北京:语文出版社,2001:1-7.

[2]吴为善.汉语节律结构模式初探[J].对外汉语研究,2005 (0):42-52.

[3]秦祖宣.成都话的连读变调与韵律结构[J].汉语学报,2015(2):36-44.

[4]王晓梅.天津方言三字组的连读变调[J].中国语文,2003 (2):165-170.

(实习编辑:徐雯婷)

H116.4

A

1004-342(2016)04-85-04

2016-02-16

教育部人文社科青年基金项目“候选项链理论对汉语双向性变调的解释力研究”(11YJC740124);福建省社科规划项目“福建长汀客家话连读变调之谜研究”(2011B101);福建省教育厅B类项目“优选论与变调域构建中的形态—句法因素”(JBS10053)。

闫小斌(1979-),男,福建师范大学外国语学院副教授,博士,硕士生导师。