辱虐管理研究评述与未来展望

2016-08-27刘斌

● 刘斌

辱虐管理研究评述与未来展望

● 刘斌

作为破坏型领导的典型代表,辱虐管理近年来受到学界的广泛关注。本文通过梳理2000年以来的相关研究,在简要介绍辱虐管理的概念、本质与测量之后,详细归纳四大类理论视角之下的辱虐管理因果研究,并简单总结一些创新性的研究。通过对文献的系统梳理并跟踪国内外研究的最新进展,本文识别出现有研究不足,指出此议题在辱虐本质探讨、跨文化比较和应对措施等方面的发展前景,以期为后续研究提供参考。

辱虐管理 破坏型领导 理论视角 研究展望

从20世纪早期的领导特质理论开始,学者们对领导力的研究已经接近百年时间。这些年来,领导力的研究不仅与管理实践紧密接轨,也逐渐与推崇“人性”和“社会责任”的“进步思潮”融合。尤其是自20世纪后期开始,诸如变革型领导等强调“关心人胜过关心工作”的理论视角开始占据领导力研究的主流,在其内涵中处处表现着对员工的关爱。然而,现实的实践情形却并非完全如此:和普通人一样,领导者可能会是“脾气暴躁的”,也可能会“言谈举止有暴力倾向,不关心员工成长与发展”,并且时而“对员工进行人身攻击”(Zhang & Bednall,2016)。为解释这种企业现象,学术界逐渐开始了对“给员工带来人身攻击、冷漠感等负面情绪,并促使员工出现反生产等恶性组织行为”的破坏型领导等领导方式的研究(Bryne et al.,2014),而作为典型代表之一的辱虐管理,得到了越来越多的关注。

国内外学者基于理论和实践的紧密结合,探讨了领导者的辱虐管理给企业组织带来的恶性后果,并从个人特质、人岗匹配等角度讨论了这种管理方式出现的原因,以及下级员工应对领导者辱虐的方式(刘军等,2009)。然而,尽管这十多年的研究发展突飞猛进,相关成果的数量逐渐递增,国内却少见相关论文从理论观点的视角来总结归纳辱虐管理的来龙去脉以及研究进展,也未能就未来研究给出具体的指导建议。有鉴于此,本文总结呈现了不同理论视角之下的辱虐管理研究,梳理研究脉络,呈现本领域的研究现状;与此同时,结合中国的情景特征和研究特点,本文分析了现有研究的不足,并指出未来研究的可行方向,以期为该议题的后续发展提供参考。

一、辱虐管理的定义与测量

(一)辱虐管理的定义

在工作过程中,我们常常会看到这样的现象:企业或者团队内的领导者会经常对下属产生不友好的行为,对待下属言语刻薄,甚至恶语相向,凭借权力所带来的上下级附属关系,对下属“任意而为”。这种领导行为一方面直接伤害下属的自尊和对待工作的热情,甚至会导致职场偏差行为;另一方面也间接影响团队工作的进展,对企业组织的长久发展带来不利影响。因此,学术界开始关注这种带有破坏性质的领导风格。

Tepper(2000)首次将这种领导风格界定为辱虐管理,并将其定义为员工所感知到的管理者持续表现出的怀有敌意的言语和非言语行为,其中不包括身体接触行为。这个定义在后续研究中得以广为应用。

(二)对“辱虐”本质的界定

辱虐管理之所以对员工产生不同的影响,是因为人们对上级“辱虐”行为的解读方式有所不同。本文发现,对于“辱虐管理”的本质是什么,以往研究主要采用三种前提假设。

1.视“辱虐”为“压力”

在这种假设下,员工视领导者的辱虐为来自外部的压力(Nandkeolyar et al.,2014)。这种压力会给员工带来不舒服的感觉,进而会给组织带来恶性影响(Carlson et al.,2012)。然而,尽管相关研究关注了辱虐的压力性质,并探讨了它的危害,却并没有深入地讨论如何来转化和排解这种压力(Xu et al.,2015)。

2.视“辱虐”为“侵略”

在这种假设下,员工视“辱虐”为来自领导者的“攻击”或“侵略”。当感到自己受侵略之时,员工会考虑是否要对这种侵略做出回击,以及在何时何地以何种方式来实施报复(Mitchell & Ambrose,2007)。在不同的情形下,员工会选择性地报复三类群体:自己的直接上级领导者,身边的同事,自己所处的企业组织或者整体团队。而在员工实施报复的作用过程中,上下级关系的心理契约强度、下级员工的自我控制能力等都会影响下属实施报复的可能性和报复的强弱程度(Lian et al.,2014)。

3.视“辱虐”为“威胁”

在这种假设下,辱虐被视为一种“威胁”。一方面,它威胁到了下级员工的身体健康、工作激情和个人绩效;另一方面,它也对员工的人际关系带来了损害。于是,为了避免恶性结果,员工就需要应对这种威胁。员工的应对方式主要包括三种(Simon et al.,2015):其一,如果这种威胁过大,而员工的情绪调节能力较弱,员工会表现出生气的态度,从而出现反生产行为;其二,如果这个威胁牵扯到员工的切身利益,而员工自身又无能为力,那么员工会感到害怕,在组织中保持沉默,而这会间接地影响组织内部的沟通渠道;其三,如果这种威胁影响了员工对企业之前的认知,与员工心中的理想状态相差甚远,则会让员工感到自己不受组织重视,于是就降低对组织的热爱,自然也就减少了组织公民行为等角色外行为。

实际上,对“辱虐”本质的假设不同,就决定了研究者对员工反应的假设差异,也就影响了研究论文中方法和理论的选择。不过,我们可以看出,这三种假设并不是完全对立的,而是有一些重叠之处,并且都将辱虐视为一种“恶”的事物。这种“恶”的力量抑制了员工的积极行为,促进了员工的消极举动。

(三)辱虐管理的测量

辱虐管理强调下属主观感知的重要性,因此目前用来测量辱虐管理的量表都是通过下属的主观报告来反映上级的辱虐行为。多数研究采用Tepper(2000)所开发的量表(刘军等,2013b;Aryee et al.,2007),用于测量下属对领导言语以及非言语的辱虐管理感知。除此之外,Aryee等(2008)开发了适合中国情境的辱虐管理量表,在中国本土得到大量的使用,具有很好的效度信度。例如,许勤等(2015a)通过这个量表测量了辱虐管理,并证实了其对员工积极行为的抑制作用;而刘军等(2013a)则借用这个量表,对导师的辱虐式管理风格与学生自我效能之间的关系做了研究。

二、基于不同理论视角的辱虐管理研究

为了更加清晰地了解辱虐管理的前因以及结果,深入分析辱虐管理的作用机制则至关重要(Lian et al.,2014)。依据不同的理论视角,本文对辱虐管理相关研究进行归纳总结。由于理论视角相对众多,本文将十余种理论视角归纳为四大类,详见表1。

(一)“社会化”视角

该类别之下的研究,从人际互动的社会化过程出发,对辱虐管理所涉及的多层次效应展开了讨论(Farh & Chen,2014)。这种视角理论解释力强,且应用范围广。

1.社会交换理论

布劳的社会交换理论是领导力研究中惯用的理论,该理论认为上下级之间的“你来我往”即为社会交换,而行为主体基于对彼此之间关系的感知展开互动,以达到心理的平衡。研究发现,上级的辱虐管理带给下级员工以负面的情绪体验和人际关系感知(Mitchell & Ambrose,2007)。基于对“付出”与“回报”之间交换关系的平衡,下级员工也会做出与感知到的交换关系一致的举动来“回馈”上级领导或周围同事(Xu et al.,2015)。比如,当员工认为上级的辱虐是一种威胁时,他们会对企业组织实施报复,不仅会对“施虐”的上级采取反抗,诸如漠视,恶语相向等,也会波及到周围的同事,进而影响工作的顺利进展。

2.社会学习理论

班杜拉的社会学习理论指出,人们会模仿和学习他人的行为。在企业中,下属会模仿上级的行为特征和举止表现,而上级的心情、情绪等也会自上而下地感染下级并影响其表现。以社会学习理论为基础,Lian等(2012)首次讨论了辱虐领导者的示范效应。这种风格的领导者会影响下属的人际关系,并且影响下属对待再下一级员工的态度。也就是说,高级经理的辱虐风格会影响到主管,而主管则将这种辱虐传递给基层员工。辱虐的态度成为了权力的符号化象征,在企业组织中沿着正式的指挥链由上而下传播。在讨论辱虐管理行为的来源时,Kiewitz等(2012)从社会学习的视角出发,认为家庭生活中父母的不和谐、不愉快的相处会通过领导者在家庭中的感知而耳濡目染,并促使其在企业组织中出现辱虐行为;Garcia等(2014)的研究进一步证实了上述观点,并从领导者生气态度的调节作用对此进行了扩充。

3.社会信息处理理论

该理论观点视辱虐为“压力”,强调员工对这个“压力”信息进行解读的重要性;而员工对“压力”信息的解读等处理方式的不一致,会导致不尽相同的结果。比如,Mawritz 等(2014a)的研究发现,当领导者表现出辱虐行为时,如果雇员有耐心,那么这种辱虐对其心理偏离和职场偏离行为的推动作用就会受限;否则其就会深受上级辱虐行为的影响,在心理上会采取躲避和反抗,在行为上会出现不同程度的职场偏离行为。

4.社会角色理论

社会角色理论认为,性别差异构成并解释了男女行为上的众多差异。Ouyang等(2015)以该理论为出发点,讨论了组织内部的角色归属如何影响人们对辱虐管理的感知,并验证了性别的调节作用。由于上级认为女性有着更强的顺从之心和利他主义,辱虐行为也就更多地实施在女性身上;由此,女性员工也就感知到更多的辱虐管理。

(二)情感与态度视角

这种视角适合于对领导者和员工的情绪体验等主观心理感知和态度进行讨论,并由此分析辱虐管理的前因后果机制(Avey et al.,2015)。

1.情感事件理论

情感事件理论认为,员工在工作中的情感反应由特定的工作事件引发,这些情感反应又会进一步地影响员工的行为表现。比如,Michel等(2016)的研究发现,辱虐管理会带来员工的负面情感体验,进而增加其工作场所偏差行为。

2.自我损耗理论

基于自我控制而构建的自我损耗理论认为,个体在自我损耗之后,会影响其自身的认知、态度和行为。比如,通过连续十个工作日的调研,Barnes等(2015)发现,领导者睡眠质量的降低,会通过自我损耗而增加其实施辱虐管理的可能性。借助于服务业企业的员工样本,Kai等(2016)的研究发现,当雇员与消费者通过浅层表演的形式交流互动时,领导者会在表达出不满后,由于自我损耗而降低自我控制能力,由此表现出辱虐管理。

3.组织支持与依恋视角

虽然辱虐来源于上级领导者,但是组织支持与依恋理论主要从员工与组织之间的二元关系对辱虐管理的影响机制展开分析。员工进入某企业,很多时候是由于对企业组织的热爱和对所从事工作的热爱,而并不是因为对领导者的喜爱和追随。这种情形下,上级领导者的辱虐行为会让员工感到自己缺乏组织的重视,并且认为领导者的辱虐行为也都是有意为之,是对自己尊严的漠视和利益的损害。于是,员工会降低自己对组织的忠诚度,并逐渐地不思进取和消极怠工(Shoss et al.,2013)。

表1 辱虐管理研究的理论视角分类

(三)认知激励与规范视角

这种视角下的理论从认知、激励和自我规范等方面关注辱虐管理的起因和结果,涉及到人员的主观判断和决策(Nandkeolyar et al.,2014)。

1.公平理论

辱虐管理的研究中,对组织公平的作用进行了探讨;而不同类型的公平,具体的影响机制又不相同。对于程序公平而言,Zellar等(2002)通过对373名军队成员的研究,以程序公平为中介变量,首次探究了辱虐管理对组织公民行为的负面影响。他们的研究发现,上级长官的辱虐行为,会影响下级士兵的程序公平感知,并进而抑制士兵之间的友好互助行为。而分配公平更加强调分配事实和领导者辱虐行为的感知一致性程度。如果组织的分配结果公平,即员工个人的表现符合组织和领导者的要求,然而上级领导者依然对员工实施辱虐,这就会影响到员工对此的归因,他们会将这种辱虐更多地视为对自己的人身攻击,进而造成认知失调并表现出职场偏离行为(Thau & Mitchell,2010)。另外,基于对人际公平中介的讨论,Aryee等(2007)首次讨论了辱虐管理的来源。他们发现,上级的独裁式领导风格会促使主管产生辱虐管理行为,而这种影响又与主管所感知到的人际不公平有关。而Mackey等(2016)则以公平理论为基础,对发表在顶级期刊上的2015年(含)之前的最新实证研究的元分析,也很好地验证了辱虐管理的因果模型。

2.目标设定理论

辱虐管理造成的影响逐渐扩大,引起了目标设定理论的提出者Latham的注意。他以目标设定理论为发出点,讨论了目标的挑战性与个体的辱虐行为之间的关系(Mawritz et al.,2014b)。研究发现,当一个具有很大挑战性的目标需要领导者在短期内完成时,遭受压力的领导者会对他人产生辱虐态度与行为。这意味着企业在制定目标的时候,应注重实现全员参与,如果时间紧任务重,组织整体都会感到压力,这在很大程度上会导致辱虐行为的产生,或者加剧辱虐管理的强度。

3.自我规范理论

该理论视角视“辱虐”为“压力”,相关研究重点关注员工在面临上级的辱虐行为时,他们自我心态调节方式的差异性所带来的不同结果。比如,当面临上级的辱虐管理时,员工可以积极应对或者消极避免。当员工消极避免时,这种自我调节就会给自己带来更多的损失,也会给他人造成危害;而当员工积极应对时,则可以减轻辱虐管理的负面影响(Nandkeolyar et al.,2014)。这个视角之下,有两种彼此冲突的观点:自我规范损失视角和自我规范收益视角。Thau和Mitchell(2010)通过分配公平的调节作用,对这两种理论视角进行了对比。前者强调,当员工感知到辱虐,而分配结果又很公平的时候,其一方面需要调用情绪等资源来应对这种辱虐,另一方面自己表现不错与上级辱虐管理的不一致信息会造成认知失调,进而造成职场偏离行为。而后者则持相反的观点,它认为员工在受到领导辱虐之时,如果能够感受到分配公平,会减缓内心对于辱虐的压力感知,于是就较少地出现员工偏离行为。最终,他们的研究结论证实,自我规范损失视角更具科学性和准确性。

(四)负向强化视角

这个视角之下的研究,主要是从“报复”、“攻击”、“排外”和“消耗”等负向过程入手,对辱虐管理的影响因素和应对措施进行讨论。

1.受害者推动视角(victim precipitation theory)

作为职场欺负研究的重要视角,该理论认为,员工的某些个性特征将推动和催化实施者的欺负行为。Wang等(2015)的研究表明,相比较于其他员工,那些具备高神经质和低勤奋度的员工,会感知到更高水平的辱虐管理,也遭受着更严重的辱虐管理。

2.转向攻击视角

在转向攻击的理论视角下,被辱虐的员工视辱虐为“侵略”或者“威胁”。由于下属员工害怕直接攻击上级领导会给自己带来损失,所以会将这种报复施加给身边的同事或者所在的企业组织。于是,这个理论视角之下的研究较少关注员工对上级的报复,而更多地是侧重于分析员工对同事和企业组织的报复。实际上,被辱虐的下属的行为表现渗透着“踢猫效应”,他所报复的一般都是比自己地位低、能力低、处于弱势群体中的成员(Mitchell & Ambrose,2007)。同时,Mackey等(2015)的研究证实,上级辱虐会增加员工对同事的报复和偏差行为,而员工的心理授权程度正向调节这个关系。

3.道德排外视角

道德排外视角强调人们在针对同一群体中的不同成员时会有不同的处理方式。在企业组织中,领导者对那些自己不欣赏的下属,就会将其“道德性”地排除,在很多事情上都不会顾及到他的利益。比如,领导者的辱虐管理风格取决于所感知到的下属绩效表现。如果下属绩效比较好,相应的辱虐程度就会低;但是,如果下属消极工作,就会遭受更多更严重的辱虐。这个视角关注的是上级领导主观感知到的员工表现,而非下级员工的实际表现。Walter等(2015)研究辱虐管理时,在上级所感知到的员工表现与员工的实际表现之间搭建了一个桥梁,当上级领导觉得员工不够努力,表现不够好的时候,就会表现出辱虐的态度和行为;而这种辱虐的态度反过来又会带来下属客观绩效的降低。基于道德排外视角,Tepper等(2011)验证了上级对团队多元化的感知、关系冲突和下属绩效对上级辱虐的推动作用。

4.资源保存理论

资源保存理论认为,当人们面临压力时,他们需要调动自己的常用资源来保护自己的稀缺资源。

(1)对于员工而言,他们需要依靠领导者对自己的评价来获取职场晋升,需要依赖企业组织来获得工资报酬。所以,尽管遭受了辱虐,员工可能会默默地忍受,动用自己的常用资源来维系既得的一些珍贵资源,使得物质资源、良好的上下级关系等都可以得以维持。比如,Carlson等(2012)的研究表明,为了在领导者面前塑造“听话的员工”形象,员工需要动用自己的“情绪智力”来缓解上级辱虐给自身带来的伤害,而这也就造成了员工工作中的情绪崩溃,影响到员工工作与生活的双向平衡关系。Xu等(2015)发现,为应对上级的辱虐管理,员工会情绪耗竭,保持集体的沉默,不再提出针对组织发展和改革的建议。

(2)对于领导者而言,对下属实施辱虐成为其排解忧愁的路径之一。比如,Bryne等(2014)的研究发现,当领导者情绪耗竭之时,为了保存自身的优势资源,他们的变革型领导行为会减少,而辱虐管理行为则会增加。

(五)其他视角

当然,除了上文所讨论的内容之外,也有学者从其他视角讨论了辱虐管理对积极结果的抑制和对消极现象的推动。比如,从恶意归因的视角出发,刘军等(2013b)发现上级辱虐会损害员工自尊心,进而促使员工产生更多的反抗行为。Priesemuth等(2014)则基于团队的过程视角,在构造了辱虐气氛的构念之后,讨论了其对团队绩效的负面作用。以核心自我评价视角为出发点,许勤等(2015a)验证了上级辱虐对员工主动行为的抑制作用。同时,领导者的辱虐行为会负面影响员工的家庭—工作平衡(Carlson et al.,2012),促进员工沉默的出现(Simon et al.,2015),并且影响员工的工作绩效(Nandkeolyar et al.,2014)。

总而言之,辱虐管理的研究视角众多,而在具体选择某个理论视角之时,研究者要综合考虑该视角特征与研究议题、理论模型和样本数据的契合度,并进而展开分析。

三、辱虐管理的一些创新研究

在辱虐管理的相关研究中,有一些研究比较有趣。这些有趣不仅体现在研究结果上,也表现在研究的方法设计和基本逻辑中。

1. 对辱虐定义的挑战

按照Tepper(2000)的定义,辱虐管理者表现出来的应该是经常性的、规律性的辱虐行为,而并不是间断的、短期的。但是,在工作中却也常见一些比较短期的管理者辱虐行为的出现,而学者对此也进行了讨论。比如,Johnson等(2012)讨论了领导者的自我认同对自身辱虐行为的影响,而Barnes等(2015)则讨论了睡眠质量不好给领导者带来的暂时性的辱虐行为。实际上,这样的讨论与研究是对Tepper(2000)的辱虐管理定义的扩展,而且为后续研究提供了一个新的方向和视角。

2. 研究方法的创新

具体而言,这包括研究对象和研究方法上的创新。在研究对象的创新中,Mitchell等(2014)将目光放在同事之间的相处,其研究发现,对身边同事的辱虐会影响第三方员工的情绪,并进而在人员之间产生排斥。而关于研究方法的创新,Simon等(2015)在其研究中对被试进行了长期、持续的观察,以最大程度吻合“辱虐管理”概念中强调的领导者行为的持续性。他们先后收集了六轮数据,将实地研究与实证研究进行了有效结合,详细地探究了辱虐管理的影响效果。

3. 反直观的结果

传统意义上,人们认为上级的辱虐管理风格带来的都是坏的组织结果和负面的员工行为。然而,少数研究发现辱虐管理在某些情形下也可以促进好的结果或者缓解坏的影响。许勤等(2015b)的研究发现,当管理者的辱虐从中等程度开始逐渐加深时,员工的反生产行为是逐渐降低的,而不是继续增高。另外,Lee等(2013)也发现了类似的积极结果,当辱虐管理的程度处于中等水平时,其有利于员工创造力的实现。这种反直观的结果与西方研究中的主流结论并不一致,而其原因主要在于样本的不同。东方文化浸染下的员工,可能具有更强的权力距离意识和更高的容忍度。当领导者对自己施加辱虐时,他们的忍受能力比较强,能够接受这样的领导方式,并没有过多地影响自身的认知、态度与行为。

四、讨论与展望

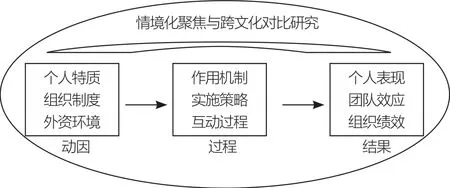

通过对辱虐本质的分析,对相关研究四大类理论视角的讨论,本文发现,现今的辱虐管理研究百家争鸣,已经比较综合地讨论了辱虐管理的影响因素和作用结果(图1)。

不过,在取得大量研究成果的同时,部分学者开始反思一些研究问题。比如,领导者的辱虐管理行为在国内企业并不少见,但是这种领导方式并没有严重影响员工的工作进展和企业的发展。于是,如何理解中华文化下辱虐管理的影响作用,如何理解员工个性特征和对“辱虐”态度的不一致所带来的辱虐结果不一就显得尤为重要。对于一些需要深究的问题,本文认为,后续研究可以重点关注以下四个方面:

首先,辱虐管理得以存在的基础是什么?它是否可以和早期管理方格理论中的“关心工作”维度相联系,是否是建立在“人性恶”假设之上的理论观点?从道德伦理的视角来看,辱虐管理是不人性的,但是宗教与神学又教导人们今生修行以赎罪,暗含着人性恶的本质。对同一问题所得出研究结论的不同,不仅仅是因为研究视角的缘故,也暗含着对人性的不同假设。辱虐管理是否在某种程度上是合理的,这需要后续研究进行深入探讨。

其次,不同的文化背景下,人们对辱虐的认识会有怎样的不同? Martinko等(2013)归纳了来自于美国样本之外的21个国家的研究,其结论表明,文化差异性会对辱虐管理产生差异化的影响。Vogle等(2015)通过对盎格鲁北美文化和儒家亚洲文化的对比发现,儒家文化之下的人对辱虐管理的反抗更低;而这种跨文化差异主要来源人们权力距离的不一。Zhang和Liao(2015)基于119个独立样本的元分析,也再次证实了权力距离在北美和亚洲样本差异性表现中的调节作用。由此,后续研究可以更为具体地讨论中西对比之下辱虐管理的不同效果。

再次,文化背景、个体性格特征的不同,会对辱虐管理的结果产生很大的差异。所以,是否正如许勤等(2015b)和Lee等(2013)所发现的那样,辱虐管理真的能带来积极作用、抑制消极结果?如果是这样的话,为什么学术研究更多的时候没有与现实相符?后续研究可以从理论分析和数据讨论中,结合不同的文化背景和个体特征,深入探讨辱虐管理的本质,给企业的现实情况一个更为科学和具体的解释。

最后,对于如何来应对领导者的辱虐,学界的研究数量相对较少。学者刘军等(2009)做了有效的补充,他们发现下属的政治技能和逢迎能力的高低,决定着其是否能够灵活地应对上级的辱虐管理。而Frieder等(2015)的研究发现,有着更强的建言意图和资源管理能力的员工,能够更好地应对上级辱虐。后续研究可以在此基础之上,对辱虐管理的应对方式进一步地展开讨论。

图1 辱虐管理研究整合框架

1.刘军、廖振宇、高中华:《高校导师辱虐型指导方式对研究生自我效能的影响机制研究》,载《管理学报》,2013年(a)第6期,第839-847页。

2.刘军、王未、吴维库:《关于恶性归因倾向与组织自尊作用机制的研究》,载《管理学报》,2013年(b)第2期,第199-205页。

3.刘军、吴隆增、林雨:《应对辱虐管理:下属逢迎与政治技能的作用机制研究》,载《南开管理评论》,2009年第2期,第52-58页。

4.许勤、席猛、赵曙明:《基于工作投入与核心自我评价视角的辱虐管理与员工主动行为研究》,载《管理学报》,2015年(a)第3期,第347-354页。

5.许勤、席猛、赵曙明:《辱虐管理与员工反生产行为的曲线关系研究》,载《经济管理》,2015年(b)第6期,第143-153页。

6. Aryee S, Chen Z X, Sun L Y, Debrah Y A. Antecedents and outcomes of abusive supervision: Test of a trickle-down model. Journal of Applied Psychology,2007, 92(1): 191-201.

7. Aryee S, Sun L Y, Chen Z X G, Debrah Y A. Abusive supervision and contextual performance: The mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of work unit structure. Management and Organization Review, 2008,4(3): 393-411.

8. Avey J B, Wu K, Holley E. The influence of abusive supervision and job embeddedness on citizenship and deviance. Journal of Business Ethics, 2015, 129(3): 721-731.

9. Barnes C, Lucianetti L, Bhave D, Christian M S. You wouldn’t like me when I’m sleepy: Leader sleep, daily abusive supervision, and work unit engagement. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1419-1437.

10. Byrne A, Dionsi A M, Barling J, Akers A, Robertson J, Lys R, Wylie J, Dupre K. The depleted leader: The influence of leaders’ diminished psychological resources on leadership behaviors. The Leadership Quarterly, 2014, 25 (2): 344-357.

11. Carlson D, Fergunson M, Hunter E, Whitten D. Abusive supervision and work-family conflict: The path through emotional labor and burnout. The Leadership Quarterly, 2012, 23(5): 849-759.

12. Farh C C, Chen Z J. Beyond the individual victim: Multilevel consequences of abusive supervision in teams. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(6):1074-1095.

13. Frieder R, Hochwarter W, DeOrtentills P. Attenuating the negative effects of abusive supervision: The role of proactive voice behavior and resource management ability. The Leadership Quarterly, 2015, 26(5): 821-837.

14. Garcia P R J M, Restubog S L D, Kiewitz C, Scott K L, Tang R L. Roots run deep: Investigating psychological mechanisms between history of family aggression and abusive supervision. Journal of Applied Psychology, 2014, 99 (5): 883-897.

15. Johnson R E, Venus M, Lanaj K, Mao C G, Chang C H. Leader identity as an antecedent of the frequency and consistency of transformational, consideration, and abusive leadership behaviors. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(6): 1262-1272.

16. Kai C Y, Fehr R, Keng-Highberger F T, Klotz A C, Reynolds S J. Out of control: A self-control perspective on the link between surface acting and abusive supervision. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(2): 292-301.

17. Kiewitz C Restubog S L D, Zagenczyk J, Scott K D, Garcia P R J M, Tang R L. Sins of the parents: Self-control as a buffer between supervisors’ experience of family undermining and subordinates’ perceptions of abusive supervision. The Leadership Quarterly, 2012, 23(5): 869-882.

18. Lee S, Yun S, Sristava A .Curvilinear relationship between abusive supervision and creativity in South Korea. The Leadership Quarterly, 2013, 24(5): 724-731.

19. Lian H, Brown D J, Ferris D L, Liang L H, Keeping L M, Morrison R. Abusive supervision and retaliation: A self-control framework. Academy of Management Journal, 2014, 57(1): 116-139.

20. Lian H, Ferris D L, Brown D J. Does power distance exacerbate or mitigate the effects of abusive supervision? It depends on the outcome. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(1): 107 -123.

21. Lian H, Ferris D L, Morrison R, Brown D J. Blame it on the supervisor or the subordinate? Reciprocal relations between abusive supervision and organizational deviance. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(4): 651-664.

22. Mackey J D, Friender R E, Brees J R. Abusive supervision: A meta-analysis and empirical review. Journal of Management, 2016 (in press).

23. Mackey J D, Frieder R E, Perrewe P L, Gallagher V C, Brymer R A. Empowered employees as social deviants: The role of abusive supervision. Journal of Business and Psychology, 2015, 30(1): 149-162.

24. Martinko M J, Harvey P, Brees J R, Jeremy M. A review of abusive supervision research. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(S1): 120-137.

25. Mawritz M B, Dust S B, Resick C J. Hostile climate, abusive supervision,and employee coping: Does conscientiousness matter? Journal of Applied Psychology,2014(a), 99 (4): 737-747.

26. Mawritz M B, Folger R, Latham G P. Supervisors’ exceedingly difficult goals and supervision: The mediating effects of hindrance stress, anger and anxiety. Journal of Organizational Behavior, 2014(b), 35(3): 358-372.

27. Michel J, Newness K, Duniewicz K. How abusive supervision affects workplace deviance: A moderated-mediation examination of aggressiveness and workrelated negative affect. Journal of Business and Psychology, 2016, 31(1): 1-22.

28. Mitchell M S, Ambrose M L. Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(2): 1159-1168.

29. Mitchell M S, Vogel R M, Folger R. Third parties’ reactions to the abusive supervision of coworkers. Journal of Applied Psychology, 2014,100 (4):1040-1055.

30. Nandkeolyar A K, Shaffer J A, Li A, Ekkirala S, Bagger J. Surviving an abusive supervisor: The joint roles of conscientiousness and coping strategies. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(1): 138-150.

31. Ouyang K, Lam W, Wang W. Roles of gender and identification on abusive supervision and proactive behavior. Asia Pacific Journal of Management, 2015, 32(3): 671-691.

32. Prisesmuth M, Schminke M, Ambrose M L, Folger R. Abusive supervision climate: A multiple mediation model of its impact on group outcomes. Academy of Management Journal, 2014, 57(5):1513-1534.

33. Shoss M K, Eisenberger R, Restubog S L D, Zagenczyk T J. Blaming the organization for abusive supervision: The roles of perceived organizational support and supervisor’s organizational embodiment. Journal of Applied Psychology, 2013,98(1): 158-168.

34. Simon S, Hurst C, Kelley K, Judge T A. Understanding cycles of abuse: A multilevel approach. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(6): 1798-1810.

35. Tepper B J. Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 2000, 43(2): 178-190.

36. Tepper B J, Moss S E, Ddffy M K. Predictors of abusive supervision: Supervisor perceptions of deep-level dissimilarity, relationship conflict, and subordinate performance. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 279-294.

37. Thau S, Mitchell M S. Self-gain or self-regulation impairment? Tests of competing explanations of the supervisor abuse and employee deviance relationship through distributive justice. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(6): 1009-1031.

38. Vogel R M, Mitchell M S, Tepper B, Restubog S, Hu C, Hua W, Huang J. A cross-cultural examination of subordinates’ perceptions of reactions to abusive supervision. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(5): 720-745.

39. Walter F, Lam C K, Van Der Vegt G S, Huang X, Miao Q. Abusive supervision and subordinate performance: Instrumentality considerations in the emergence and consequences of abusive supervision. Journal of Applied Psychology,2015, 100(4): 1056-1072.

40. Wang G, Harms P, Mackey J. Does it take two to tangle? Subordinates’perceptions of and reactions to abusive supervision. Journal of Business Ethics, 2015,131(2): 487-503.

41. Xu A J, Loi R, Lam L W. The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader-member exchange interact to influence employee silence. The Leadership Quarterly, 2015, 26(5): 763-774.

42. Zellars K L, Tepper B J, Ddffy M K. Abusive supervision and subordinates’organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(6): 1068-1076.

43. Zhang Y, Liao Z. Consequences of abusive supervision: A meta-analytic review. Asia Pacific Journal of Management, 2015, 32(4): 959-987.

44. Zhang Y C, Bednall T C. Antecedents of abusive supervision: A meta-analytic review. Journal of Business Ethics, 2016 (in press).

■责编/罗文豪 E-mail:chrd_luo@163.com Tel:010-88383907

Literature Review on Abusive Supervision and Prospects for Future Study

Liu Bin

(University of International Relations)

As one type of destructive leadership, abusive supervision has caught more and more attention in the latest years. This paper introduces the concept, essence of abusive supervision and measurement scales by reviewing the papers published after the year of 2000. Meanwhile, this paper summarizes the related study under four different theoretical perspectives and gives an outline of some innovative explorations. Through systematic review of the literature, this research identifies the weakness of current research and proposes several suggestions for future research in the context of China, including cross-culture comparison, investigation of abuse’s essence, and coping strategies.

Abusive Supervision; Destructive Leadership; Theoretical Perspectives;Research Prospects

刘斌,国际关系学院,副教授,管理学博士。电子邮箱:liubin@uir.cn。