基于信息技术环境的课堂教学结构性变革研究

2016-08-15宋金华

宋金华

基于信息技术环境的课堂教学结构性变革研究

宋金华

摘要:21世纪,教育领域的“生产率悖论”问题——信息技术投资和教育生产率提高之间缺乏显著联系的现象,始终困扰着教育信息化建设。但是,随着信息技术不断渗入人类生活,它与教育的深度融合是解决这一问题的有效途径。对于课堂教学而言,“深度融合”并不是一般技术的应用,也不是局限于运用技术去改善“教与学环境”或“教与学方式”的低层面上,而是依托信息技术,进行课堂教学结构的根本性变革——由以“教师为中心”的教学结构转变为“教师为主导—学生为主体相结合”的教学结构。实践研究表明:基于信息技术的课堂教学结构性变革能够促进学习的发生,提高教育生产率。

关键词:信息技术;深度融合;课堂教学结构;变革

一、问题的提出

“为什么信息技术改变了几乎所有领域,却唯独对学校教育的影响小得令人吃惊?”[1]这是著名的乔布斯之问,也是一个困扰众多教育技术研究者和实践者的问题。

我们将此问题衍生到课堂教学,形成新的课堂教学问题,它是基于课堂观察得到的。课堂上,90%的学生都在进行着信息时代最普通不过的事情——游戏、上网、聊天、电视剧,总之不亦乐乎。为此,有的学校明文规定,学生禁止带手机到学校;有的学校“人机分离”……“信息化普及率如此之高的当今时代,为什么我们的课程还在竭力地摒弃智能手机等移动设备的使用?”“当越来越多的先进的信息技术应用于教育的时候,为什么厌学之风还在不断蔓延?”

从20世纪初电影的发明到云计算技术的出现,以计算机技术为基础的多媒体技术、通信技术等信息技术完全融入人类生活诸方面。每当新的技术出现时,教育研究者和实践者总是努力尝试新技术的教育应用,并不断创新和实践新的教育方式和方法。为此,人类创造了电影教育、电视教育、视听教育、网络教育……可是,“生产率悖论”——经济学领域的信息技术投资和生产率提高(或绩效改善)之间缺乏显著联系的现象,总是得到教育领域更多实践证据的支持。[2]

虽然“生产率悖论”现实存在,但是信息技术已完全渗入人类生活,它与教育教学的融合是历史发展的趋势。本文以“信息技术如何促进课堂教育生产率的提高?”和“信息技术如何才能对课堂教学产生革命性的影响,而非仅停留于方法、手段的应用上?”为核心研究问题,并基于此,进一步展开教育实践的研究。

二、信息化课堂教学难以取得显著教学效果的因素分析

课堂教学是工业时代的发明,目前它仍是一种很好的教学形式。课堂教学以“课”为教学单元,保证学习活动循序渐进,并使学生获得系统、扎实而又完整的科学知识;其最大魅力在于思维的交流、碰撞和共鸣,它成为教育的主战场。然而,信息技术已渗透并深刻改变着人类生活,传统的课堂教学显得难以跟上时代的变迁,我们必须变革这种传统的教学结构,这是时代发展的要求。

目前,信息化课堂教学的形式主要有多媒体、计算机网络化、交互式电子白板等各种基于数字化的教学装备与仪器的教学形式。

尽管传统课堂教学过程引入现代信息技术,且随着信息技术的不断发展,先进的信息技术源源不断地应用于课堂教学。但是,实践中往往注重基础设施等硬件环境建设,忽视软件环境建设,教学效果与教学质量等并没有显著的提高,尤其是学生的创新意识、创新思维和创新能力仍相对较弱。教育的主战场依然缺失系统性信息化环境;新的课堂教学环境依然缺少主动性探究和交互性思维,各种信息化教育技术的应用依然缺乏个性化辅导。

1.缺乏主动性探究

引入现代信息技术的课堂教学,学仍是被动性的接受,教仍是一种“填鸭式”的灌输,没有改变传统的“传递—接受”的教学模式。现代信息技术的应用,虽然使得课堂内容变得丰富,激发学生的学习兴趣;然而,学生总是处于一种“要我学”而非“我要学”的状态。

2.缺乏完整性交互

从教育的角度讲,交互是指学习者在学习过程中,为完成当前知识的意义建构,而与学习环境之间发生的相互交流与相互作用。[3]根据维果茨基的历史文化发展理论,人的思维与智力是在活动中发展起来的,是各种活动、社会性相互作用不断内化的结果。学习是一种思维智力活动,因而它是一种交互性行为,是情感性交互与认知性交互的有机统一体,是个别化交互与社会化交互的统一体。情感交互是指交互主客体之间情感的交流与互动,注重个体的主观情绪体验。知识交互过程中的情感主要指其过程中的精神快乐、社交快乐、思想快乐等主观情绪。个别化交互是指学习者与资源内容的交互。社会化交互是指学习者与老师或其他学习者之间的交互。认知交互是交流互动过程中,完成诸如记忆、注意、语言、问题解决和推理等的心智功能和加工过程。无论传统课堂教学,还是信息化教学,都片面强调交互性的某一方面,而忽略其完整性。整个学习过程,应该是情感性交互与认知性交互、个别化交互与社会化交互的统一,从而达到“思维对话”的状态。

3.缺乏个性化辅导

关于“学习领域”的研究中,“学习个性化”已是常见的研究问题,但也是“学习领域”研究追寻的最高研究目标。个体差异性导致学习差异性,这种学习差异性包括个体智力、学习习惯、学习需求等多方面。由于差异性的存在,学生对同一知识的理解与掌握的进度是不尽相同的。所谓“个性化辅导”是指根据学生的差异性,为其提供不同的教学辅导。虽然信息技术已“嫁接”于课堂教学,但是它仍然没有改变工业化时代批量生产的特性。面对批量生产的学生,一成不变的传统的教学结构难以做到因材施教。

4.缺乏系统性环境

系统性环境是指学习硬件环境和软件环境。整个信息化教育建设的过程中,比较注重基础设施硬件建设,忽视软件环境的建设。软件环境主要指平台与资源。所谓平台,是指负责学习及资源管理的软件;所谓资源,主要是教学内容,包括文本、音频、视频等。硬件环境是一种教学媒体,或是教学手段。软件环境是教学内容,更是“教学的内涵”。

前3个因素是传统课堂教学的继续延伸。这个因素是信息化课堂教学衍生出新的问题。

三、问题解决途径

1.基于信息技术与教育深度融合的课堂教学结构性变革的内涵

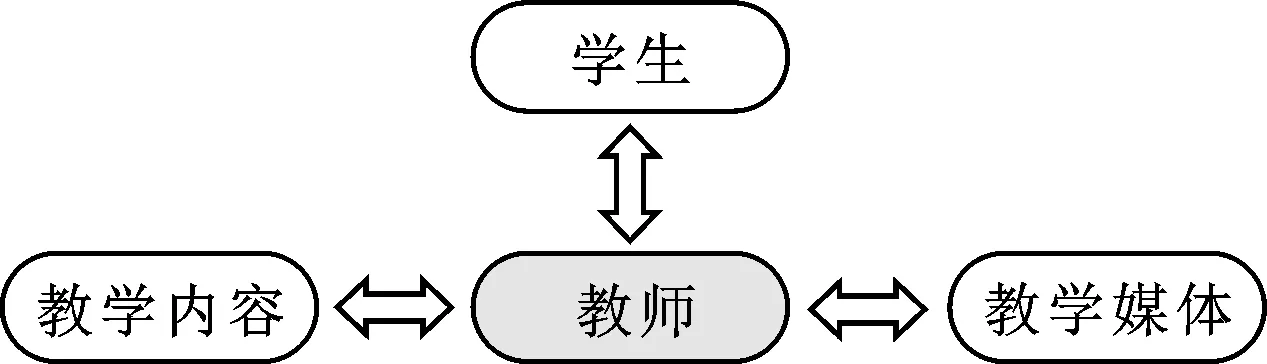

(1)教学结构的定义。教学结构是指在教育思想、教学理论和学习理论指导下,在某种环境中展开的教学活动进程的稳定结构形式。[4]课堂教学结构是课堂教学环境中的教师、学生、教学媒体和教学内容4个教学系统要素相互联系、相互作用的稳定结构形式。

在我国,传统的课堂教学结构是以“教师为中心”的课堂教学结构。在这种教学结构中,教师处于中心地位,负责教学媒体和内容的选择,负责组织控制整个教学活动。以“教师”为中心的课堂教学结构形式,如图1所示。

图1 以“教师”为中心的传统课堂教学结构形式

(2)课堂教学结构性变革的文化溯源。当技术得到社会普遍认可和运用,并且渗透到人类生活诸方面时,就会衍生一种文化——技术文化。[5]21世纪,随着信息技术文化与教育文化的相互交融与渗透,形成新的教育文化现象——信息化教育。这种文化现象是以一定的技术为存在基础,是以技术文化的角色存在于教育文化之中。同时,它必将影响着教育文化的变迁。

课堂文化是教育文化中的一种独特文化。以平等民主、和谐共处、互动合作、自主探究作为最高的文化建设标准。这种“平等、合作、自主、探究”的课堂文化,有助于提升教师和学生的生命质量。技术以“工具”的形态进入教育活动中,改变和重塑了教育主体的能力和行为习惯。它不仅改变了教育活动的外在条件(工具的改变),而且也改变了教育活动主体(教师和学生)的内在条件(能力和行为习惯)。[6]同时,基于技术的声情并茂式的、丰富的学习内容,是最具有吸引力和价值的学习内容,能够不断促进学习能力,也将引发学习者学习行为和能力的改变。[7]因此,技术文化的力量使得“平等、合作、自主、探究”的课堂文化建设成为可能,使得课堂文化建设成为必然,也使得基于信息技术与教育深度融合的课堂教学结构性变革成为必然。

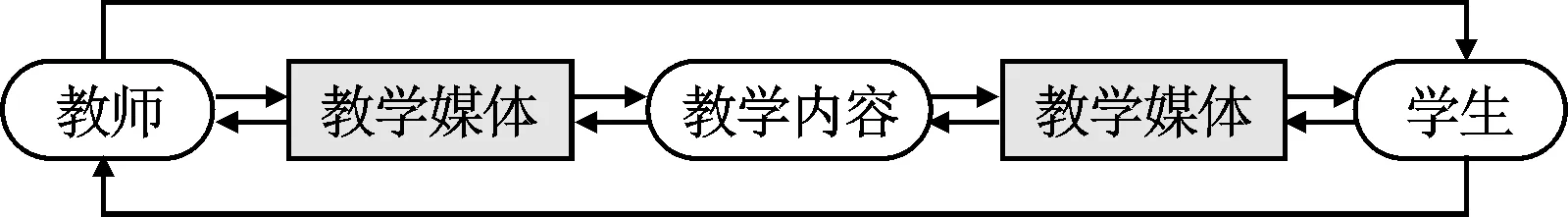

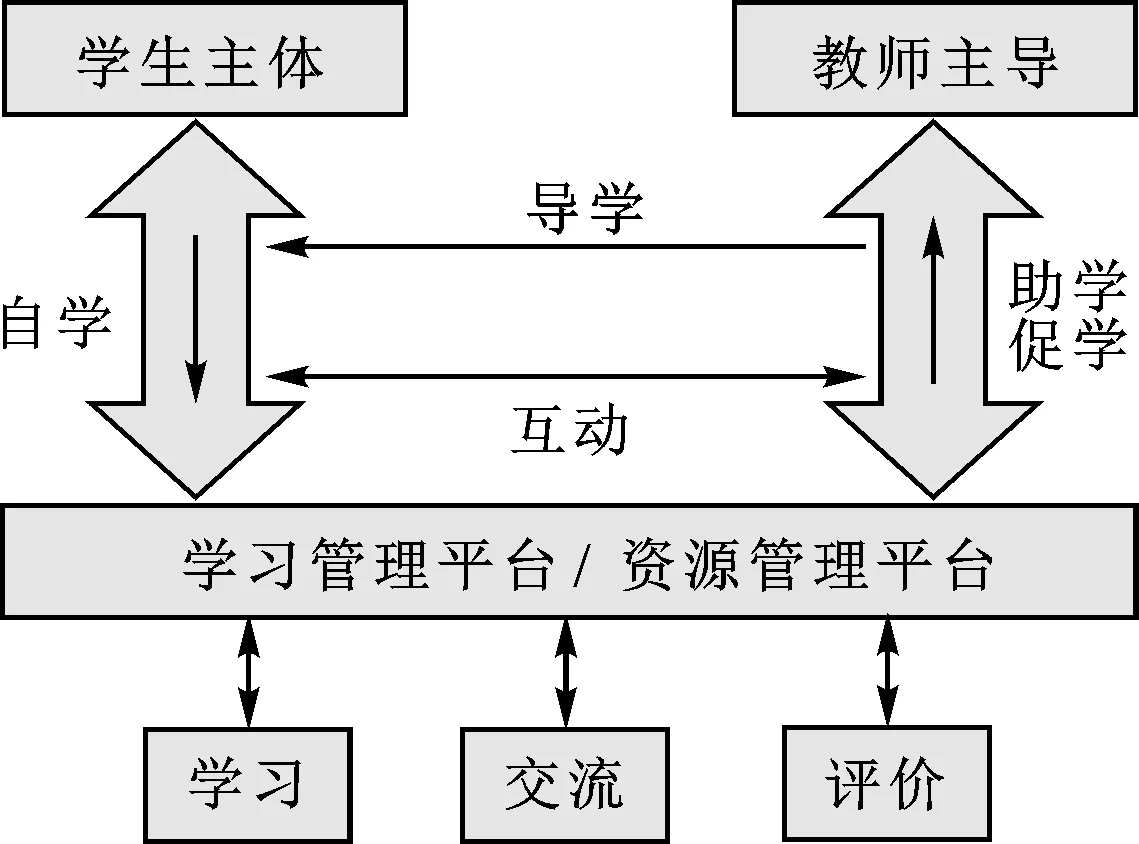

综上所述,基于信息技术与教育深度融合的课堂教学结构性变革的内涵是通过信息技术文化的建设,构建一种“平等、合作、自主、探究”的课堂文化,使传统以“教师为中心”的课堂教学结构发生根本性变革,即由“教师为中心”的教学结构转变为“教师为主导—学生为主体相结合”的教学结构[8]。变革后的课堂教学结构,如图2所示。

图2 “教师为主导—学生为主体相

2.基于信息技术与教育深度融合的课堂教学结构性变革的理论基础

(1)建构主义的“学与教”理论。建构主义本是源于儿童认知发展的理论,强调学习是获取知识的过程,知识不是通过教师传送的,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助他人的帮助,利用必要的学习资料,自我主动建构而获得的。

(2)人本主义的“学与教”理论。以罗杰斯为代表的人本主义心理学派,其理论强调教学要发展学生的个性,充分调动学生的内在动机,并要求创造和谐、融洽的人际关系。人生来就有学习的潜能,教育应以学习者为中心,充分发挥他们的潜在能力,尽可能为他们提供学习资源,创造良好的学习氛围。同时,鼓励和促进学生自由探索。

3.基于信息技术与教育深度融合的课堂教学结构性变革的基本思路

(1)构建新型的“教师为主导,学生为主体”的师生关系,坚持“教学并重”的教学设计。“以教为主”的教学设计和“以学为主”的教学设计,都未能充分考虑教师与学生之间始终存在的既对立又统一的相互作用关系,[9]而是片面地强调一方。“以教为主”的教学设计,强调教师的中心地位,忽视学习过程中学生的能动性。“以学为主”的教学设计,强调学生的中心地位,忽视在学习过程中教师的指导作用,学生自主学习自由度过大,容易偏离教学目标。因此,只有坚持“教师为主导,学生为主体”的新型师生关系,才能够发挥各自的优势,消除各自的弊端;只有坚持“教学并重”的教学设计,才能够真正实现课堂教学结构性变革。

(2)注重教学媒体、教学内容资源的建设,构建信息化课堂文化。教学媒体和教学资源的建设是技术文化主导下的信息化环境建设的核心,是课堂结构性变化的关键,是硬件环境和软件环境的深度融合建设。新课堂信息化环境将更易于学生能动性和创造性的发挥,从而构建“平等、合作、自主、探究”的课堂文化。

(3)重组“教师—学生—教学媒体、教学内容”之间的关系。传统教学结构下,教师与学生之间是一种单向的传输关系,学生处于被动状态。[10]技术文化的力量将技术提高到空前的高度。无论是作为“工具”的技术,还是作为“内容”的技术,都将在教学结构中担任非常重要的角色。它们改变单向的传输关系为双向乃至多向的传输关系[11],形成多元化的互动学习空间,其表现在人机互动关系、师生互动关系、生生互动关系等方面。

四、课堂教学结构性变革的教育实践——移动学习在课堂教学中的应用

1.教学模式的设计——课堂教学结构性变革的行动纲领

不同学科、不同课程之间存在差异,为此,不同学科、不同课程在坚持“教学并重”的教学设计的基础之上,创造不同的且能够实现课堂教学结构变革的新型“教学模式”,它是课堂教学的行动纲领。笔者以计算机科学与技术专业“嵌入式系统”课程为例,提出基于资源共享平台的“一主三学一互动”教学模式。

所谓“一主”,即学生自主学习。以学生作为学习的主体,通过学生自我独立的分析、探索、实践、质疑、创新等方法来实现学习目标。[12]

所谓“三学”,即教师的导学、助学和促学。教师引导学生学习、帮助学生学习和促进学生学习,充分发挥教师的主导作用。

“导学”强调教师的引导作用。学生是学习的主体,是信息的加工者和知识意义的建构者[13],但教师仍为教学活动的设计者、教学信息资源的提供者、学习过程的指导者。具体的导学主要体现在学习问题的提出启发、教学材料的选择引导和教学活动的设置引导等3个方面。

“助学”强调教师的帮助与辅助作用。学生的自主学习过程中,可以随时提出问题,教师及时给予帮助和启发式引导,辅助学生完成学习任务。

“促学”强调教师的监督与促进作用。对学生自主学习过程的质量监控,以及对学生自主学习效果的督促,它贯穿于“导学”和“助学”的全过程。

所谓“一互动”,专指教师与学生之间、学生与学生之间的语言表述、思维互动交流。语言是思维的火花,“一互动”的环节是让思维在语言碰撞中产生火花。

2.移动技术的支持——课堂教学结构性变革的基础条件

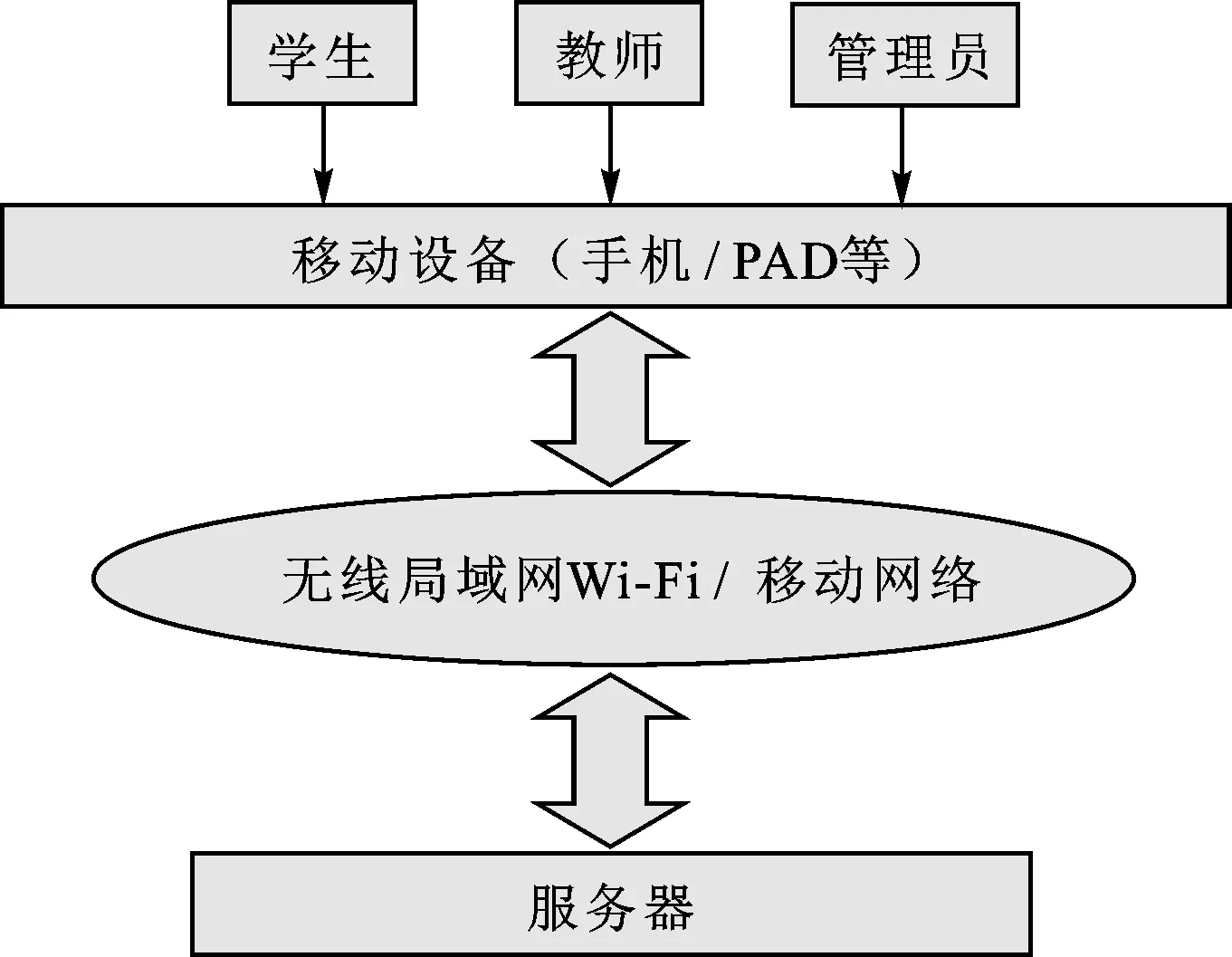

(1)系统的物理架构设计。基于课堂教学的移动学习系统设计的主要目的是面向课堂学生和教师,随时随地地利用移动智能设备通过无线局域网络进行学习和交流。具体系统的物理架构设计,如图3所示。

图3 系统物理架构图

(2)系统的功能结构设计。系统的主要功能是为学生提供学习平台,为教师提供教学平台;同时,也能够对学生的学习和教师的教学进行评价。

图4 系统功能结构图

如图4所示,系统的主要面向对象是教师和学生,具体功能模块如下:

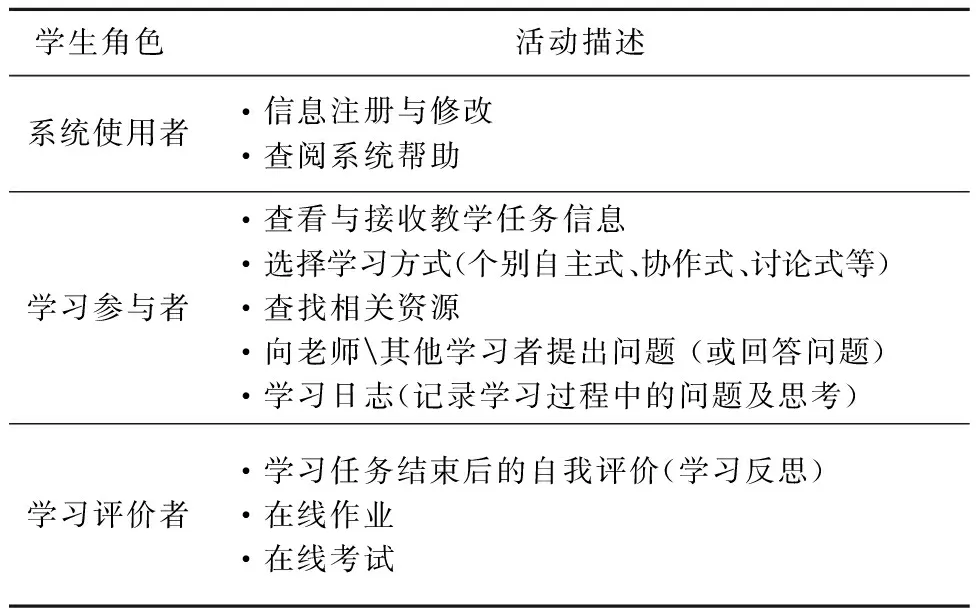

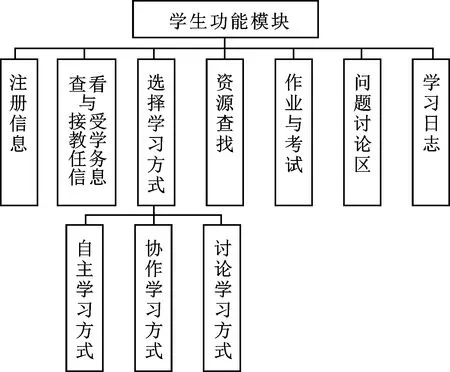

•学生功能模块设计。学生是系统的主体,其在整个系统中扮演着系统使用者、学习参与者、评价者3种角色。细分每一种角色的活动如表1所示。

表1 学生活动分析

根据学生活动的分析,学生功能模块设计如图5所示。

图5 学生功能模块图

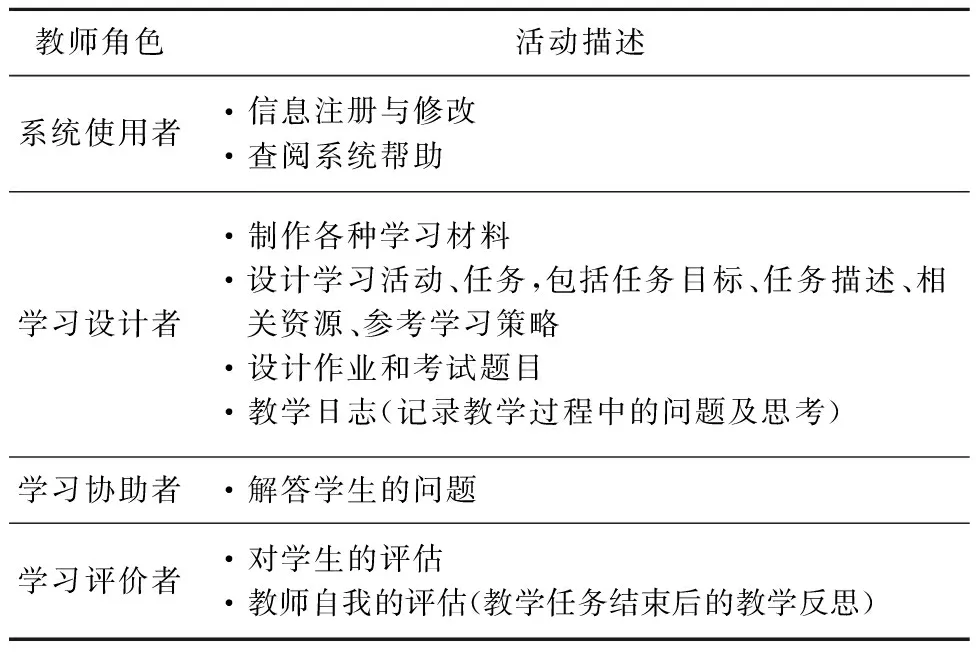

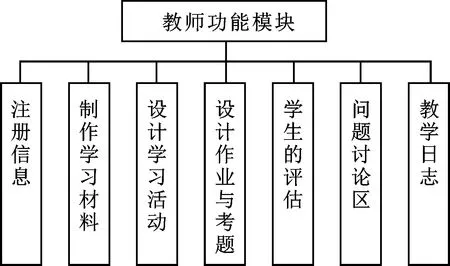

•教师功能模块设计。教师是学习的主导,学生建构知识依赖于教师的指导。教师是学习的设计者、协助者和评价者,也是系统的使用者。教师的角色活动分析如表2所示。

表2 教师活动分析

根据教师活动的分析,教师功能模块设计如图6所示。

图6 教师功能模块图

(3)系统的开发与实现。系统采用B/S架构,软件开发选用Java语言的Struts、Spring和Hibernate三大主流开源框架和HTML5超文本标记语言,用它们分别架构Web页面表现层、表示层、业务层和数据持久层。数据库开发选用Oracle数据库。

系统的具体运行环境的构建过程:首先,将系统部署到Web应用服务器上;其次,学生通过移动学习终端(智能手机或PAD)的浏览器,登录系统平台,即可实现移动设备的访问。

3.教学实施的操作流程——课堂教学结构性变革的教学应用实例

经过不断的教学实践和行动研究,依托移动互联技术,构建“教师为主导—学生为主体”的新课堂教学结构下的教学环节。以计算机专业“嵌入式系统”课程为例,该课程的核心任务是电子系统设计,选择单片机为载体,实现设计任务。

第一阶段:教师导学阶段。

(1)创设情境。知识是具有情境性的,它受到知识所使用的活动、情境以及文化的基本影响。因此,知识的学习好比缝制衣服的过程,学习者需要参与环境,织布、裁剪、缝纫,而不是以制好的衣服教给学生。真正融入知识活动,才能编织属于自己的知识之服。[14]

根据课程标准,将课程内容分为6个主题。其中,主题一为嵌入式系统知识绪论,主题六为课程总结,其他4个主题是基于不同的学习情境和训练情景,分别为基于单片机最小系统的信号灯控制系统、交通信号灯模拟控制系统、多路抢答器控制系统和温度采集显示系统,其中每个学习情境中又分为若干小项目。

(2)问题设置。问题是思维的载体,是获取持久性思维动力和进行深刻性思维的条件。以“问题群”(问题群是以每一堂课的教学目标、教学内容和教学重点、难点为依据设计的有内在关系、逻辑性强的并列或递进的‘一系列’问题,并将为何设置这样的疑问,如何寻找解决问题的方法等贯穿课堂教学始终),促进“思维链”(思维链是思维的环环相扣的过程)的形成。

以情境四中的外中断为例,“什么是外中断?”“外中断的类型哪些?”“外中断是如何工作的?”“单片机是如何出来外中断的?”“如何应用外中断设计抢答器?”层层问题,启发思维,促使学习活动的不断展开。

第二阶段:学习者自主学习阶段,辅以教师助学、促学。

知识的产生,是学习者不断地与外界交互的过程。依托移动教学平台资源,通过情境策略、脚手架策略、问题策略、交互策略等多种学习策略[15],促成学习者的认知、反思、协作、问题解答等多角度的知识建构活动。

认知:是新知识的加工过程,是新旧知识联系的过程,也是一种学习的过程。

反思:是元认知,即认知的认知,是对自我学习过程的计划、调节和监控,促进知识的建构。学习平台提供“学习日志”功能,目的是方便学习者记录思考的过程。

协作:是学习过程中认知冲突的交流。学习者可以在学习平台上或是课堂中提出问题,邀请其他学习者或者教师参与,进行协作式学习。

问题解答:是衡量学习者知识掌握的程度,是检验知识建构水平的重要手段。同时,问题的解答能够促进思维和知识建构。问题解答的表征形式是多样的,可以是论文、报告、实验结果等。

开放式的移动学习平台突破传统的“以教师为中心”的教学方式,帮助学习者自主地建构知识,也可实现协作交流,为学习者的个性化学习、自主探究性学习、协作交流式学习提供了“富技术”的支持条件。

第三阶段:互动学习阶段。

互动学习阶段是学习最后一个阶段,也是学习的升华阶段。这个阶段是学习过程中出现的问题的汇聚、总结、评价、共享理解,达成集体共识,形成集体共同观点和知识,是对共同体知识的多维建构,是促成学生达到更深层次、更加完善的知识建构。

4.技术的应用评价——课堂教学结构性变革的教学效果验证

本研究已完成移动Web网站、应用服务器和数据库的构建,开发嵌入式系统课程的学习资源,且投入课堂教学和教学实践运行。

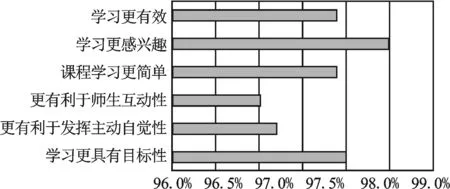

为评价该系统的应用效果,2015年3月1日到2015年5月31日,本校信息工程系计算机应用技术班学生参加系统的应用体验。整个实验期间,学生利用智能手机完成课程的学习。实验结

束后,以问卷的形式对系统满意度进行调查。调查结果如图7所示。

图7 面向课堂教学的移动学习系统用户满意度调查

由图7可见,对于该学习方式,学生表现出较为强烈的学习兴趣和目标性,学习的有效性增强。同时,这种学习方式更有利于发挥学习主动性,并促进师生学习的互动。其次,依据课堂教学观察,学习兴趣性、参与性、注意力、思维的状态和学习效率与调查问卷结果具有较强的一致性。最后,根据课堂教学的终结性考核结果表明,教学效果良好。

面向课堂教学的移动学习系统仍处于实验研究阶段,虽取得较好的学习效果,仍需今后作进一步实践和跟踪研究。不同课程的教学设计、交互性资源的建设以及基于该系统的大数据学习分析评价,都将是我们下一步研究的重点。

参考文献:

[1]桑新民.“乔布斯之问”的文化战略解读——在线课程新潮流的深层思考[J].开放教育研究,2013(6):31-34.

[2]戴心来,陈齐荣.网络课程的教学交互及其设计探究[J].电化教育研究,2005(9):69-72.

[3]何克抗.信息技术与课程深层次整合理论[M].北京:北京师范大学出版社,2008.

[4]桑新民.发展性校本学生评价研究[M].上海:华东师范大学出版社,2009.

[5]何克抗.基于互联网络的远程教学评价模型[J].开放教育研究,2003(1):33-37.

[6]桑新民.从印刷时代到信息时代:人类学习模式与教育模式的历史性变革[J].职业教育,2001(12):32-37.

[7]德斯蒙德·基更.远距离教育理论原理[M].丁新,等,译.北京:中央广播电视大学出版社,1999.

[8]何克抗.关于《美国2010国家教育技术计划》的学习与思考[J].电化教育研究,2011(4):8-23.

[9]王文彬.广播电视大学远程教育教学模式的构建[D].济南:山东师范大学,2009.

[10]皮连生.学与教的心理学[M].5版.上海:华东师范大学出版社,2014.

[11]赵海霞.网络环境下基于问题的协作知识建构设计与实践[J].中国电化教育,2013(1):100-105.

责任编辑张军涛

收稿日期:2016-01-29

DOI:10.13425/j.cnki.jjou.2016.03.010

作者简介:宋金华,连云港开放大学信工系讲师,工学硕士,主要从事学习科学与技术研究(zihuastar@hotmail.com)

基金项目:江苏开放大学、江苏城市职业学院“十二五”规划2013年度课题“移动学习环境下的微课程研究”(13SEW-Q-067);2016年度连云港市应用研究课题“我市建设智慧教育的问题及对策研究”(LSYZ16409)

On Reform of Information Technological Environment Based-Classroom Teaching Structure

SONGJin-hua/Lianyungang Open University

Abstract:In the 21st century, the "productivity paradox" in education-a phenomenon that there is not significant association between the investment of information technology and educational productivity, always puzzles the construction of educational informatization. However, with its full introduction into all aspects of human life, the deep integration of the informational technology and education is the effective way to solve this problem. As to classroom teaching, "deep integration" means neither the application of general technology nor being confined to the improvement of "teaching and learning environment" or "teaching and learning mode" by using technology at the lower level, but means fundamental reform of classroom teaching structure-transforming the teaching structure from "teacher-centered" into "a combination of teacher-guide and student-body" relying on information technology. The study shows that information technology-based reform of classroom teaching structure can promote the generation of learning, and improve educational productivity.

Key words:information technology; deep integration; classroom teaching structure; reform