依托式开放大学的发展策略分析

——以镇江开放大学为例

2016-08-15丁钢

丁 钢

依托式开放大学的发展策略分析

——以镇江开放大学为例

丁钢

摘要:江苏省一些地方政府举办的开放大学往往与本土院校存在着不同程度的依托式关系。由于与母体学校共享资源较多,如何依托“母体”,避免依附,找到可持续发展的路径,需要创新性定位、项目化运行、集散式服务。依托式开放大学需要自觉对接区域经济发展和教育现代化建设,努力成为政府实施终身教育的抓手,工作重心要从学校向社区转移,从“独唱”向“合唱”转移,从常规工作向品牌活动转移,以提高开放大学的自主能动性、核心竞争力和整体性效能。

关键词:开放大学;终身教育;依托式;发展策略

目前,依据办学的独立性和生存模式,江苏省地方开放大学(本文主要指江苏13个省辖市举办的开放大学)可以归纳为两大类:一是独立设置模式,即独立设置、独立运行的开放大学,可以通俗的称为“单身模式”,主要有常州、无锡、南通、连云港等地开放大学,这些地方开放大学事实上是“单身而不独身”,往往通过借用其他职业技术学院的招生计划举办全日制高职教育。二是依托设置模式,即依托另外一所学校,实现“两块牌子、一个班子、资源共享”的运行模式。从所依托学校的层次和规格又可以分为两种:第一种是“上挂”,通过挂靠本地的本科院校或高职院校,这类学校大多数通过原地方广播电视大学与其他地方院校(教育学院、职业大学)等合并组建,或者将原广播电视大学并入其他地方院校而形成。另外,也有院校以原广播电视大学为基础,整合地方教育资源举办高职院校,如南京开放大学利用自身的资源和优势,举办了南京城市职业技术学院,实现了社区教育与高职教育双轮驱动发展。第二种是“下联”,主要指联合中职、中专学校举办开放教育,例如,宿迁开放大学与宿迁中等专业学校实行“两块牌子、一套班子”的运行模式,徐州开放大学、徐州市中等专业学校与江苏城市职业学院徐州学院合并办学,采取“三块牌子、一套班子”的管理模式。这种模式在江苏省辖市举办的开放大学中不多见,但在江苏省县级开放大学中较为普遍。

比较两种模式,独立设置的开放大学办学的自主性和发展的可持续性均较强,但是往往资源偏少、规模偏小、发展空间相对狭窄;依托设置的开放大学与母体学校共享资源较多,可以减少政府投入,避免区域内同质化、重复性建设,但往往有一种“寄人篱下”的感觉,办学自主权、话语权受到母体学校的限制,社区教育功能往往受到冲击和挤压。依托设置的地方开放大学如何避免依附式生存模式,扩大办学自主权,实现可持续发展?本文以镇江开放大学为例,从目标定位、运行机制和服务方式等方面进行分析和探索,努力构建依托式开放大学自主办学的创新发展路径。

一、依托式办学

1983年9月,镇江地区广播电视大学和镇江地区广播电视大学管理站合并组建镇江广播电视大学。1992年,经原国家教委批准,镇江广播电视大学与原镇江教育学院、镇江市职业大学合并组建镇江市高等专科学校。2014年10月,镇江市委、市政府决定“设立镇江开放大学,为隶属市教育局管理的事业单位,日常业务管理和办学委托市高等专科学校承担,所需管理和教学人员由市高等专科学校在现有人员中调剂解决”*见镇江市机构编制委员会《关于设立镇江开放大学的批复》(镇编发〔2014〕84号)。。

自从镇江地区广播电视大学、镇江地区广播电视大学管理站成立至1992年组建镇江广播电视大学,镇江广播电视教育走过了一个独立设置的发展历程。从1992年到2014年镇江开放大学正式成立,20多年来,镇江市高等专科学校虽然没有保留镇江广播电视大学的牌子,但是一直承担着广播电视大学的功能,并把这一功能纳入学校整体功能之中,为地方继续教育和终身教育事业做着不懈的努力,输送了一大批优秀人才。但是,实际上随着高等教育规模的不断扩大,原有广播电视大学的功能正在逐步削弱。2014年成立镇江开放大学,虽然仍然以镇江高等专科学校为依托,但是实现了三个方面的增强:一是增挂了牌子,增强了开放大学的社会影响力和社会话语权;二是实现独立法人、单独账户,增强了镇江开放大学在依托办学关系中的独立性和自主权;三是明确镇江开放大学在区域开放教育体系中的“龙头”地位,增强了开放大学的社区教育功能和对社区教育资源的统筹功能。

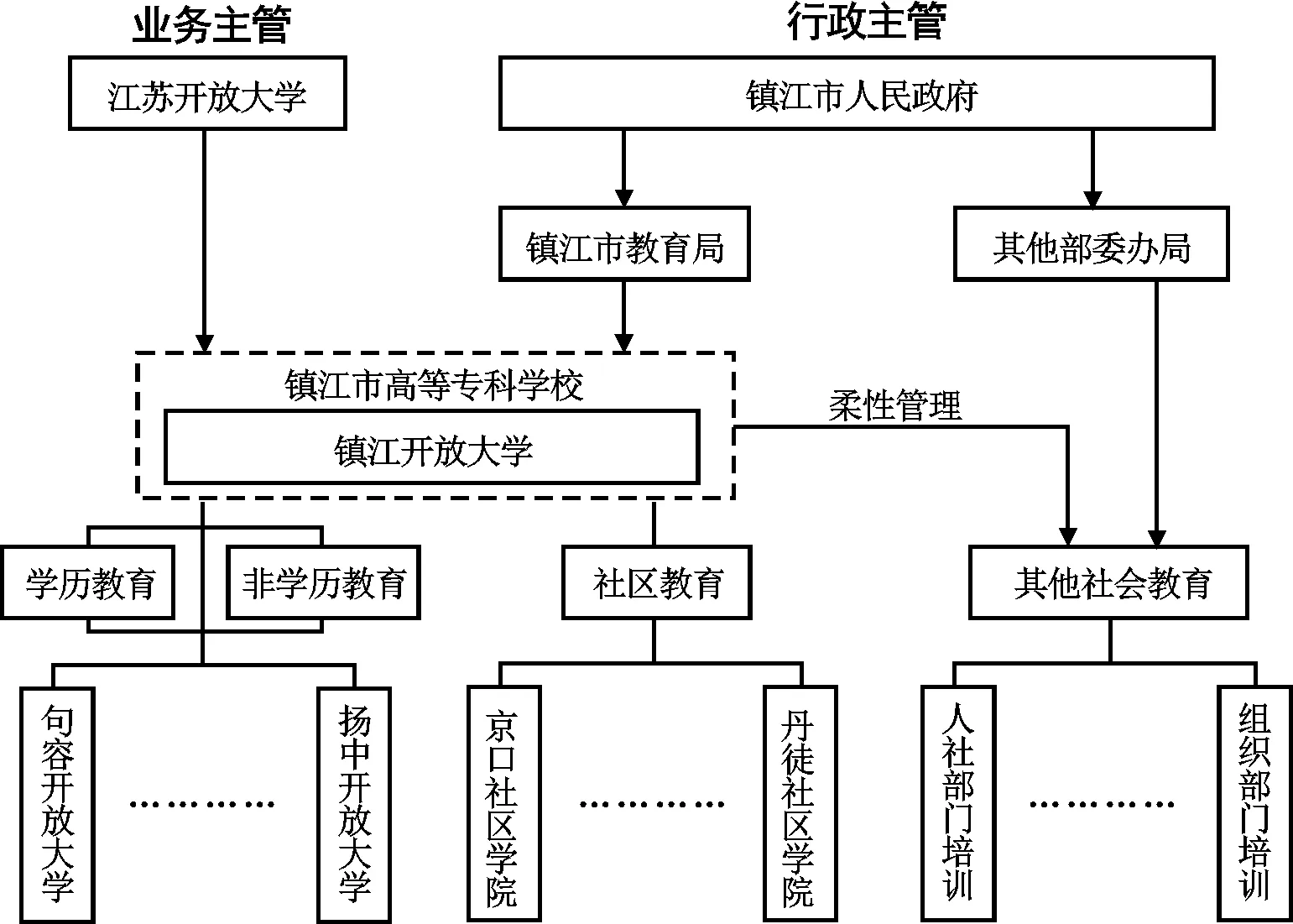

镇江开放大学成立以来,牵头整合县(市、区)职业教育、社区教育资源,成立了丹徒、丹阳、句容、扬中等4个县(市、区)开放大学和镇江建委开放大学(镇江市城乡建设委员会举办的“镇江建委电大”)等行业开放大学,并根据需要在街道(乡镇)设立学习中心,形成全市开放大学办学系统,成为覆盖全市城乡、服务全民学习的共享平台和终身教育的办学体系、引导体系和服务体系,如图1所示。

图1 镇江开放大学组织架构图

日常运行过程中,镇江开放大学紧紧依靠镇江高等专科学校的校舍、教师、专业课程和实验实训设施等资源。主要表现为:利用镇江市高等专科学校校内的部分场地和建筑,作为开放大学的固定办学场所;在镇江市高等专科学校现有编制内调配部分管理人员负责开放大学的日常工作;利用镇江高等专科学校的专业课程和实验实训等资源,开展开放大学教育工作;利用镇江高等专科学校的教师和学生资源,完成社区教育的宣传和帮教工作。

镇江开放大学在依托式办学的基础上,充分利用自身“牌子”的社会效应、独立的法人资格和相对自主运行的体制优势,紧紧围绕镇江地方经济和社会事业发展的需要,实现创新性定位、项目化运行、集散式服务,依托“母体”、一起“出海”、学会“捕鱼”,紧紧依托镇江市高等专科学校现有资源,走向社会和市场,以服务求支持,以作为求地位,不断提高生存能力和服务水平。

二、创新性定位

依托式开放大学要想实现更好的自主办学、创新发展,关键要在政府、母体(即所依托学校)和自身三者之间寻找自己的准确定位。如何定位?一是给政府“挑担子”,利用所依托学校的资源帮助组织实施继续教育和社区教育工作。二是给母体“挣票子”,拓展所依托学校的社会服务面向和生存发展空间,成为母体学校发展的新引擎和增长点。三是给自己“找位子”,依托式发展的开放大学缺乏相对独立的话语权和社会地位,组织实施相关工作既要看地方党组织和政府的意见,又要看母体学校的态度,只能以作为求地位,通过提高在地方经济建设和社会事业发展中的参与度和贡献率,进而建立、巩固和提高自身的办学地位。

相对于传统意义上的广播电视大学而言,开放大学不仅仅是办学载体从广播电视到远程网络的转型升级,更是办学理念、办学宗旨、教育使命的一场全新变革,它将坚持全纳、灵活、终身的开放教育理念,通过现代信息技术与开放教育的深度融合,促进优质教育资源的集聚、整合和共享,搭建终身学习“立交桥”。因此,开放大学既有传统意义上基于三个面向的两大功能,又有与社会发展与时俱进的“两个对接”,从而赋予开放大学新的生命意义和现代社会价值。

开放大学由广播电视大学转型升级而来,必须承载广播电视大学的社会服务面向和基本功能。三个社会服务面向:面向党政管理、企业经营管理、专业技术、社会工作等各类人员,特别是企业职工开展岗位培训,提高职业素质和能力;面向进城务工人员、待业人员、农村转移劳动者开展职业资格与技能培训,提高就业、择业与创业能力;面向职业农民开展实用技术和专业技能培训,服务社会主义新农村建设。两大基本功能:一是承担市级开放大学的办学职能,接受省级开放大学委托,承担本、专科学历继续教育的部分教学管理和辅助教学任务,组织开展各项教学、管理活动,为学历继续教育提供支持服务;同时负责对县(市、区)和所在区域行业开放大学的管理与指导。二是完善市社区大学、县(市、区)社区学院、乡镇(街道)社区教育中心、村(居委会)社区居民学校四级社区教育网络系统,开展内容丰富、形式多样的社区教育,建成“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型城市,让学习成为每个市民的生活方式,全力推进终身教育体系建设。

在办学理念、办学宗旨、教育使命等方面,开放大学有别于广播电视大学的全新变革体现在,它通过现代信息技术与开放教育的深度融合,最大限度地实现优质教育资源的全社会共享。如何更好地贴近现代社会的时代脉搏?作为地处江苏苏南经济板块的镇江开放大学,关键要根据全面建设小康社会的时代需要和江苏经济社会发展的实际要求,重点对接两个“现代化”:一是对接苏南现代化示范区建设。在苏南现代化示范区建设中,镇江定位是“发挥产业基础较好、自然生态良好的优势,建设全国重要的高端装备制造、新材料产业基地和区域物流基地、技术研发基地、创意生活休闲中心,成为现代山水花园城市和旅游文化名城。”[1]对此,镇江开放大学在继续教育方面紧紧围绕装备制造、新型材料和区域物流三大产业,在社区教育方面紧紧围绕休闲、养生、旅游三个方面,开发培训项目和教学资源,为苏南现代化示范化区的镇江命题注入内涵。二是对接教育现代化建设。根据江苏教育现代化指标体系的规定,终身学习网络城乡覆盖率要求不小于90%,从业人员继续教育年参与率要求不小于70%,城市和农村居民社区教育活动年参与率分别要求城市不小于60%、农村不小于40%,其中老年人年参与率不小于20%[2],既对开放大学的工作目标提出了明确要求,也为开放大学提供了事业平台和发展空间。镇江开放大学对照相关要求,制定了3年行动计划,整体设计,细化指标,分解任务,排序定时,循序渐进,不断提高教育现代化水平。

根据上述思考和分析,镇江开放大学的创新性定位主要表现为四个方面:一是成为政府推进终身教育的有力抓手。根据镇江教育的总部署和大步骤,紧紧围绕服务镇江经济和社会事业发展这一主题,自觉对接苏南现代化示范区建设和镇江教育现代化建设,搭建终身学习的公共服务平台,引领、服务全民终身学习。二是成为镇江高等专科学校服务社会发展的重要窗口,打造镇江高等专科学校服务镇江地方经济建设和社会发展的新阵地、开阔地。三是成为镇江终身教育网络的桥梁纽带。做江苏开放大学在镇江的落脚点,做县区、乡镇终身教育的领头羊,做镇江地方教育资源和学习资源的集散地,扩大开放、加强合作,提升镇江终身教育的水平和影响力。四是成为镇江市民和广大学员的精神家园。将镇江开放大学建成为镇江市民真正喜爱的没有围墙的大学,既能为广大市民提供多样化、个性化的学习支持服务,又要能成为市民树立新观念、吸纳新知识的学习广场、智慧广场和文化广场。

三、项目化管理

项目化管理主要指从项目决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,构建项目风险、难度的识别和规避机制,持续推进项目实施,以实现项目的目标。[3]依托式开放大学虽然由地方政府举办,但在办学过程中又要紧紧依靠母体学校,还要依靠政府主管部门和相关部委办局。在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效的管理,从而满足政府、社会和母体学校等各方未明确规定的潜在需求和追求。这里的“项目”,主要指在特定的时间及相应的资源内完成一次性任务,可以是一项工程、一项服务,也可以是一项研究课题或活动等。

镇江开放大学由镇江市人民政府统筹举办,在管理机制上由市教育局主管,接受江苏开放大学业务指导与管理,成立了由分管副市长任理事长,教育、组织、宣传、机构编制、发展改革、经济和信息化、财政、人力资源社会保障等有关部门和开放大学等单位负责人参加的理事会,负责开放大学建设发展重大事项的决策、指导和协调。在此基础上,构建了理事单位联系人例会制度,下移管理协调的重心,协商处理常态化的一些合作工作,定期开展项目需求与培训合作研讨,合力、务实推进镇江开放大学的建设和发展。在这样的办学体制和管理机制中,镇江开放大学的日常运行和事业发展,坚持以需要为导向,以项目为抓手,实现项目化管理,努力发挥自身的主体能动性,借力政府部门,借助母体资源,提高自身的社会服务效能。

一是采取“行政引导+任务驱动”的运行方式。所谓“行政引导”,就是紧紧围绕镇江市委、市政府的工作要求、工作计划和工作重心,设计、开展自身职责范围内的工作。所谓“任务驱动”,以镇江社会事业和经济发展的动态化过程中产生的新问题、新任务为导向,结合自身职能,灵活性、创造性地组织开展相关工作,帮助政府进行社会调研,思考解决问题的相关方案。

二是实施“目标化管理+项目化运行”的管理模式。所谓“目标化管理”,就是年初根据政府工作要求和计划,由政府或教育主管部门与开放大学审定年度工作目标,实现中期督查和年末考核相结合的过程性考核。所谓“项目化运行”,根据地方经济建设和社会事业发展实际过程中产生的新问题、新要求,申报和实施相关项目,任务完成时进行相关的项目鉴定。

三是构建“日常经费+项目经费+成效奖励”的经费保障体系。日常经费,纳入市财政预算,由地方财政每年下拨一定额度的经费作为日常办学经费,保持开放大学正常运行。项目经费,主要指网络设施、系统平台、教育资源和服务软件等基本建设及重点项目的投入,列入政府民生项目或公益项目预算,专项培训、全民学习和终身教育等公益性非学历教育,根据项目开展情况给予相应的专项经费。成效奖励,是根据开放大学全年工作目标的实现情况,给予相应的奖励,用于奖励员工、购买设备或相关建设,推进事业发展。

基于上述运行方式和管理模式,开放大学可以较好地实现自主办学,出色地履行自身的社会职责。地方政府和主管部门也可以放手管理,充分调动开放大学自身的积极性,可以年初“带着任务来”,定目标、定责任,与开放大学签订全年工作目标责任书;年中“带着尺子来”,抓检查、抓督导,加强过程性管理,调整和优化年度工作计划;年末“带着奖励来”,抓考核、抓总结,根据全年目标的完成情况给予相应的奖励。

四、集散式服务

集散式服务,既具有全系统集中综合管理的特点,又具有系统内各实施主体相互配合、分散做好对口服务的特点。集散式服务不是孤立地开展各个项目活动或各个行业的独立管理,而是要对具体项目的各要素或各个行业的培训活动做好集成性管理。运用集成管理思想,系统性、协调性配置资源,实现项目化管理和集散式服务的效能集成化[4],提升开放大学的整体办学水平和核心竞争力。

开放大学作为区域内终身学习和社区教育资源的集散地,在区域经济建设和社会事业发展中有着不可或缺的地位和作用。[5]但是,一个区域的各类继续教育、技能培训、业务进修往往归口于不同的条口,由政府各主管部门管理和实施,要将不同行业、不同部委办局举办的继续教育和培训工作统一管理、统一实施,不仅存在管理壁垒,而且还存在一些经济利益上的矛盾,难度很大。即使实施统一管理,也不一定有利于效率和质量的提高。为此,开放大学作为地方终身教育的综合平台,可以通过摆进框架、柔性协调、协商外包、有偿服务、效益共享,做好集散式服务,实现共同发展。也就是说,在整体设计和计划安排时,把不同行业、部委办局的继续教育和培训工作纳入开放大学的年度计划之中,并在业务上给予指导;协调、调配区域范围内或全省乃至全国开放大学系统内相应的资源,支持本土不同行业、部委办局相关项目的实施;根据不同行业、部委办局的项目要求,通过协议承接和外包服务,提供有偿培训,与协议单位、合作单位实现效益共享。

为了加快构建集散式服务体系,提高社会服务能力,镇江开放大学的工作重心努力实现三个转移:一是从学校向社区转移,统领社区教育。开放大学成立后,不断强化社区教育功能,成立社区教育指导服务中心,协助制定全市社区教育、各类培训、老年教育、农村成人教育、社会力量办学等发展计划,推进全市社会教育体系建设;加强对所辖县(市、区)、乡镇(街道)、村(居委会)城乡社区教育进行管理与业务指导,整合组织、人社、农委、老年大学等各类资源,建立面向社会的开放共享机制,拓宽教育服务功能;组织研讨和开发社区教育课程资源,建设社区教育资源库;指导农村成人教育,组织开展服务三农活动等。二是从“独唱”向“合唱”转移,集成培训功能。与行业、企业等加强合作,举办各种非学历培训项目,促进学历教育与非学历教育的沟通衔接。例如,做好“一村一名大学生”学历教育项目,提高镇江农民的学历层次和知识水平;与宣传部门合作,思考、推进社区文化教育综合体建设;与地方电视、网络媒体联合推出空中课堂;加强与理事单位合作,开展职业资格证书认证、职业技能培训等项目;推进校企合作,探索建立企业分校,开设企业、行业急需的新专业,把班级办到企业,打造服务企业的新平台,拓展校企合作新空间。三是从常规工作向品牌活动转移,提升整体效能。镇江开放大学以三个抓手(一个网站、一个论坛、一个活动月)和四个平台(继续教育培训中心、终身学习指导中心、市民学习服务中心、全民学习网络中心)为重点,通过每年定期举办“开放教育活动月”和区域开放教育论坛,开展系列化、品牌化活动,以活动带宣传,以宣传带动员,在全社会营造关心、支持、参与开放教育和社区教育的浓郁氛围;以论坛促研究,以研究促提升,凝练和打造镇江开放大学的办学特色。

参考文献:

[1]国家发展改革委员会.苏南现代化建设示范区规划(发改地区〔2013〕814号)[EB/OL].[2013-04-25][2016-03-19].http:∥www.gov.cn/zwgk/2013-05/06/content_2396729.htm.

[2]张晓东.江苏教育现代化的又一次新跨越——《2020年江苏教育现代化指标体系》解读[J].江苏教育,2013(6):27-29.

[3]何成,白思俊,李倩.项目化管理理念的柔性组织模型框架研究[J].现代制造工程,2009(9):14-17.

[4]陈子珍,刘谨.运用集成管理思想优化地方高校学科资源配置[J].学理论,2013(26):346-347.

[5]楼玉兰,周照东.论高校参与社区建设的作用和发展模式[J].纺织服装教育,2006(4):67-69.

责任编辑冯丽樱

收稿日期:2016-05-08

DOI:10.13425/j.cnki.jjou.2016.03.005

作者简介:丁钢,镇江高等专科学校校长、镇江开放大学校长,教授,管理学博士,主要从事高等教育学与文化社会学研究(1113295844@qq.com)

基金项目:2015年度江苏省第四期“333工程”科研资助项目(BRA2015198)

Development Strategy Analysis of Tertiary Education-Based Open University: A Case Study of Zhenjiang Open University

DINGGang/Zhenjiang Open University

Abstract:There is a supporting relationship between some Open Universities in Jiangsu Province, which are founded by local governments, and the local colleges and universities. As there are a lot of shared resources, it is necessary to conduct innovation and positioning, project-based operation and distributed service in order to find out how to rely on the "mother" but avoid dependency, and seek out a sustained development path. Open universities should consciously serve the modernized demonstration area of southern Jiangsu and the construction of education modernization, and make efforts to become the grasp of government implementing lifelong education. The work focus shifts from schools to communities, from "solo" to "chorus", from regular work to brand activities, so as to improve the initiative, core competitiveness and overall effectiveness of Open Universities.

Key words:Open Universities; lifelong education; local colleges and universities-based; development strategy