三伏穴位敷贴法预防支气管哮喘非急性发作期的临床观察

2016-08-12王永兰王芬

王永兰 王芬

三伏穴位敷贴法预防支气管哮喘非急性发作期的临床观察

王永兰王芬

442000 十堰,湖北医药学院附属人民医院呼吸内科

【关键词】三伏;穴位敷贴;支气管哮喘非急性发作期;临床疗效

支气管哮喘是由于多种细胞特别是肥大细胞、嗜酸性粒细胞及淋巴细胞等多种炎性细胞介入的气道慢性炎症,此种炎症可引起反复发作的喘息、气促、胸闷和咳嗽等症状。如今防治哮喘通常是运用抗炎药物糖皮质激(inhaled corticosteroids, ICS),但临床实践证明ICS不能彻底根治哮喘,而且长期使用会对骨密度、骨骼发育有影响,还会引发口腔念珠菌感染等不良反应[1]。冬病夏治是传统中医按照自然界变化对人体的影响,推算出气血运行在每个节气的变化,并依此制定出传统的治疗方法[2],体现了“未病先防,既病防变”的“治未病”重要思想,对预防哮喘的反复发作具有重要意义。我科在夏天三伏季节采用穴位贴敷疗法(简称三伏穴位敷贴)治疗支气管哮喘非急性发作期患者,疗效显著,现报道如下。

资料与方法

一、 一般资料

参照叶任高《内科学》为诊断标准[3],所选取88例哮喘患者均符合诊断,即经过治疗或者未经治疗,症状和体征消失,肺功能达到急性发作以前的水平,并且维持 3 个月以上。中医诊断符合国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》喘病、哮病诊断标准[4],有哮喘病史,治疗期间无发作者。排除在夏季头伏、二伏、三伏治疗期间出现发热、咳嗽、流涕等上呼吸道感染症状,或有哮鸣、气促及呼吸困难者,有呼吸系统肿瘤患者,以及过敏体质患者,皮肤划痕实验阳性,出血性疾病者,各种皮肤病者,且在治疗过程中不能持续用药而退出治疗者或治疗途中不能随访的患者。受试患者承诺坚持每年贴敷1个疗程,连续 3 年。受试患者随机分为敷贴组和对照组各44例。敷贴组男性17例,女性27例;年龄 29~67 岁,平均(48±6.4)岁;病程 3 ~ 35 年,平均( 9.5±3.5) 年。对照组男性19例,女性25例;年龄21~68 岁,平均(47±6.9)岁;病程 2~11 年,平均( 7.3±3.1) 年。 2组患者性别、年龄、病程、病情等一般情况方面相比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

二、 治疗方法

两组患者在哮喘急性发作期均按照西医治疗支气管哮喘的治疗规范进行相应的抗炎、解痉等基础治疗。敷贴组在基础治疗基础上,应用中药甘遂、细辛各 50 g,延胡索、白芥子各 100 g,共研细末,过100目筛,高温消毒后装,然后加入冰片用生姜汁调和后再加入赋形剂凡士林,做成1 cm×1 cm 方块状药饼,在其中央挖一小孔加入 0.1 g麝香,备用。初伏选用定喘、风门、肺俞;中伏选用大椎、厥阴俞、脾俞;末伏选用大杼、肾俞、膏肓。除大椎外,其它取双侧穴。在局部按摩 10 min后,将药饼贴敷于以上各穴,再外用防过敏胶布固定。贴敷 2~6 h,以患者自觉皮肤有灼痛为度,根据患者的自身感觉不同灵活调节贴敷时间。三伏为1 个疗程,1年后统计疗效。若贴后局部感到灼热难忍、局部疱疹、灼热、奇痒等症状,及时结束,若贴敷中出现小水泡实属正常反应,必要时涂碘伏、红霉素软膏等预防感染,以保持敷药处干燥。每 10 d 帖敷 1 次,10 d后( 即二伏) 和 20 d后( 即三伏) 各重复贴敷 1 次,贴完 3 次为1个疗程。敷贴期间饮食宜清淡,忌食生冷、海鲜及辛辣刺激食物,免疲劳以及忌食辛辣、生冷、肥甘厚味,禁吹空调、洗冷水浴、须防感冒等。对照组给予安慰剂贴敷:取红米、黑米、玉米各等份进行干炒处理,再用凡士林和蒸馏水按一定比例混合调和成糊状,贴敷方法和取穴同敷贴组。

三、 观察指标

1. 综合疗效参照《中药新药临床研究指导原则》[5]中《中药新药治疗哮病的临床研究指导原则》对疾病疗效进行判定。临床控制:哮喘症状完全缓解,即使偶尔有轻度发作不需用药即可缓解。显效: 哮喘发作较前明显减较,仍需用糖皮质激素或支气管扩张剂。好转:哮喘症状有所减轻,仍需用糖皮质激素或/和支气管扩张剂。无效: 临床症状无改善或反而加重。同时观察统计两组治疗前后哮喘发作次数、感冒次数等症状改善情况;

2. 肺功能测定:检测FEV1及第1 s用力呼气量百分率(FEV1%);

3. 比较2组治疗前后血清总免疫球蛋白E(immunoglobulin E, IgE)水平变化。

四、 统计学方法

采用SPSS12.0 统计学软件对观察数据进行统计学分析,率的检验采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

一、 症状改善情况

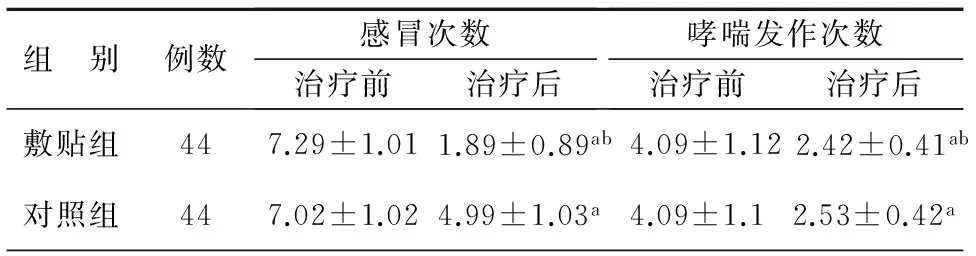

敷贴组和对照组均可使哮喘发作的次数及感冒次数明显减少,但差异有统计学意义(P<0.05) ;而治疗后哮喘发作次数二组间比较,敷贴组改善优于对照组(P<0.05) 。表明敷贴组在改善哮喘缓解期临床症状方面有明显优势,见表1。

表1 症状改善比较

注: 与治疗前比较,a与对照组比较,P<0.05;bP<0.05

二、综合疗效评价

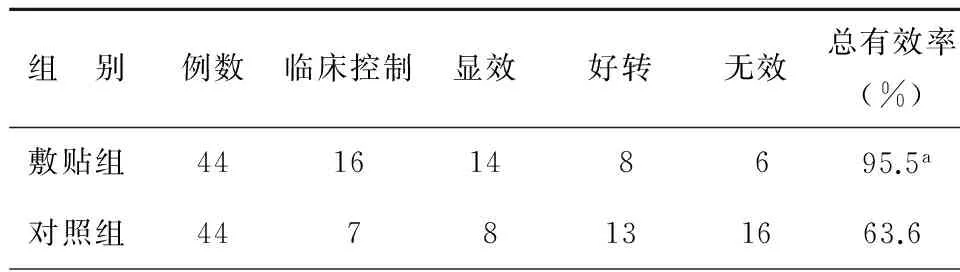

治疗并随访1年,敷贴组总有效率与对照组比较,差异有统计学意义P<0.05,见表2。

表2 两组综合疗效比较(n)

注:χ2=6.06,与对照组比较,aP<0.05

三、两组治疗前后肺功能比较,见表3。

表3 两组治疗前后肺功能比较±s)

注:a与治疗前比较,P<0.05;ba与对照组比较,P<0.05

四、两组治疗前后血清总IgE水平变化比较,见表4。

敷贴组治疗后IgE水平变化与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05), IgE水平明显下降,对照组治疗前后IgE水平无明显变化(P>0.05);敷贴组治疗后IgE水平与对照组治疗后比较差异有统计学意义(P<0.05),敷贴组低于对照组。

表4 两组治疗前后血清总IgE水平变化比较±s)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

讨 论

支气管哮喘是呼吸系统的多发病,发作时喉中哮鸣有声,呼吸困难,严重者不能平卧,且具有反复发作,缠绵难愈的特点[6]。反复发作的根本原因是气道的高反应性及慢性炎症,出现广泛多变的可逆性气流受限[7],且在非急性发作期依然存在。大气的污染以及自身抵抗力下降等多种因素,使支气管哮喘已成为现代人的疾病之一。在急性发作期以中西医结合方法,控制、缓解症状为主,非急性期以通络、泄郁肃肺为主,以提高患者抗病能力,预防急性发作。本病隶属于中医“哮证”、“喘证”等范畴,中医学认为咳喘系痰内伏于肺,发病与肺、脾、肾相关,肺为储痰之器,脾是生痰之源,肾乃呼吸之根,主津液,若肾不能纳气,或不能主津液化气,水气上逆,全可表现喘息,常因外感、饮食或情志劳倦等诱因而发。支气管哮喘缓解期患者多属本虚标实之证,以正虚为主,正虚可以表现为肺虚、脾虚、肾虚的三脏之虚。标实表现为各有侧重的痰痕内阻肺肾两虚是此阶段的主要病机特点,故以补法为主[8]。祖国医学对此病的研究有着积厚流光的历史,“治未病”是中医的经典传统理论,《黄帝内经》所说:“上工治未病,不治已病,此之谓也”,“治”,为治理管理的意思。穴位贴敷是在夏季三伏天借助药物对穴位的刺激,使局部皮肤发红充血,甚至起泡,以激发经络、调整气血而防治疾病的一种方法,属中医灸治疗法中的非火热灸法,是中医传统的外治疗法。三伏期是一年中最热的时期,此时阳气隆盛,人体腠理疏松,气血畅通,易于药物渗透吸收,以“冬病夏治”、“春夏养阳”为理论依据治疗肺系虚寒证的最佳时期。穴位是人体脏腑、经络、气血的汇集点,穴位贴敷疗法是通过药物、俞穴、经络的综合作用而治疗疾病。药物通过对穴位的刺激,调整阴阳平衡,活血通络,以改善和增强机体的免疫力,从而降低发病率和缓解症状。同时药物可通过渗透作用,药物经皮肤吸收直达病灶,达到脏腑经气失调的病所,此时穴位贴敷可起到扶正固本,提高机体非特异性免疫力,降低人体过敏状态以及改善下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的功[9],增强皮肤黏膜的屏障功能,从而减轻病情。所以说穴位贴敷疗法具有控制症状、预防复发及改善患者机体免疫功能的多重功效。

本方所用穴位敷帖药饼由白芥子、细辛、延胡索、甘遂、生姜等组成。之所以重用温肺祛痰、通络止痛、辛散温通利气散结的白芥子,是因此以搜刮内外痰结及胸隔痰饮,配合甘遂以祛痰逐饮,可用治寒痰喘咳、悬饮等;细辛性温味辛,可祛风散寒,温肺化饮,缓急止痛,与甘遂、延胡索同用加强逐痰平喘和利气止痛作用;延胡索具有活血散瘀、利气止痛,并可缓解支气管平滑肌痉挛;甘遂能泻水逐饮、消肿散结而加强肺的通调作用;生姜发汗解表、温中化饮、温肺止咳,同时也有引药之功。诸药相配,既能宣肺平喘,祛痰利气,散寒逐饮,又能温阳益气扶正,标本兼治[10]。药物直接贴敷于以上穴位,药性透过皮毛腠理而由表入里,通过经络的运行,直达病所。药穴结合,诸药合用共奏解痉平喘、温肺散寒、利气止痛、祛痰开窍、激发经气,调动经脉功能,发挥行气血、调阴阳作用。从而减轻局部炎性反应,缓解支气管的痉挛,减低气道高反应性。同时三伏穴位敷贴还能调节机体免疫,最终达到改善肺功能、减轻哮喘临床症状、减少哮喘发作次数的目的,及降低哮喘患者外周血中的IgE的水平。

总之,该法具有途径直接、用药安全、作用稳定可靠、无长期服药之苦、价格低廉等优势,更重要的是减少了患者生理和心理的双重痛苦,从而提高了患者的生活质量,值得临床推广。

参考文献

1高志刚. 中西医结合治疗儿童支气管哮喘临床研究[J]. 现代中西医结合杂志, 2014, 23(2): 151-153.

2朱现民, 刘淹清. 奇效冬病夏治[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2010: 1-5.

3叶任高. 内科学[M]. 第5版. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 32-45.

4ZY/T001.1-001.9-94. 中医病证诊断疗效标准[S]. 北京:国家中医药管理局, 1995.

5郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则( 试行)[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 61-65.

6张训浩, 陈伟. 三伏灸防治支气管哮喘120例[J]. 江西中医药, 2013, 8(44): 48-49.

7中华中医药学会肺系病分会. 支气管哮喘中医诊疗专家共识(2012). 中医杂志, 2013, 54(7):627.

8贾钧, 周立云, 林静. 穴位针刺治疗缓解期支气管哮喘48例临床观察[J]. 河北中医, 2013, 35(10): 1524-1525.

9吉训超, 王祥, 许华. 从冬病夏治探讨三伏天天灸的治病机理[J]. 江西中医药, 2004, 35(3): 14-16.

10李金香, 刘兴平, 章薇, 等. 三伏穴位贴敷防治不同证型支气管哮喘临床观察[J]. 新中医, 2014, 46(7): 154-156.

(本文编辑:王亚南)

王永兰,王芬. 三伏穴位敷贴法预防支气管哮喘非急性发作期的临床观察[J/CD]. 中华肺部疾病杂志: 电子版, 2016, 9(3): 317-319.

DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-6902.2016.03.022

通讯作者:王芬,Email:1697750314 @ qq.com

中图法分类号:R562

文献标识码:B

(收稿日期:2015-02-21)