视译质量评估参值表研制

2016-08-08吴倩琰

徐 悦 吴倩琰

(1.浙江师范大学 外国语学院,浙江 金华321004;2.南京艺术学院,江苏 南京210013)

视译质量评估参值表研制

徐悦1吴倩琰2

(1.浙江师范大学外国语学院,浙江金华321004;2.南京艺术学院,江苏南京210013)

摘要:视译是结合了口、笔译的一种特殊口译形式,已有的口译质量评估标准并未对不同口译形式进行区分,视译缺乏具有针对性的质量评估标准。鉴于此,根据视译中的“认知负荷模型”对视译与其他口译形式进行比较,在此基础上对一般的口译质量评估标准进行调整,得到针对视译的质量评估参值表,并运用实证研究方法验证调整后量表的可行性。

关键词:视译;质量评估;参值表;“认知负荷模型”

视译(sight translation)即视稿翻译,是指看着稿子的同时口头翻译出稿件内容的翻译形式。视译是同声传译学习的基础,同时也能促进交替传译的学习。因此国际知名翻译培训学校,如蒙特雷国际研究学院高级翻译学院、巴黎高级翻译学校、联合国口译司等均开设了“视译”课程。另外,视译也是一项专门的翻译活动,国际会议中90%左右的发言者都按照发言提纲或发言稿演讲,需要视译服务[1]。

视译在高校口译教学中占有重要地位,而视译教学中学生视译质量的评估标准一直是困扰教师、学生的问题。国内外已有不少对口译质量评估标准的研究,但这些口译标准并未区分交替传译、同声传译、视译等不同口译形式。吉尔的“认知负荷模型”认为,区别于其他口译形式,视译中听与分析、短期记忆的负荷被阅读的负荷所取代,而语言产出与协调的负荷仍然存在并大于其他口译形式[2]。鉴于此,有必要寻找针对视译的质量评估标准。本文结合吉尔的“认知负荷模型”与视译的特征,参考已有的口译质量评估标准,制定适用于英汉视译的质量评估参值表,并应用于浙江师范大学外国语学院视译课程期末考试的评分,以验证其可行性。

一、口译质量评估研究回顾

口译质量评估的研究始于20世纪80年代中叶[3],自此,国内外众多学者对口译质量评估做出了理论研究。

1986年在Bühler的研究中,47位译员将16个质量评估标准按照重要程度排序,排名前9位的依次是:原语意思的转译;译语前后一致;翻译完整;译语的语法正确;译语与原语风格一致;术语正确;语音语调正确;翻译流畅;译员声音悦耳[4]。Bühler的研究提出了一些口译质量评估因素,为之后的质量评估研究奠定了基础。之后,胡庚申对影响口译质量的因素进行进一步的探索。1992年胡庚申试图利用数学公式量化评估参数,找出可能影响口译质量的主要因素并明确定义了这些因素的含义,根据这些因素的重要性确定计算方法[5]。此研究创新地将定量方法纳入口译质量评估,增加了评估的客观性、科学性,此后口译质量评估量表的研究不断发展。1998年,鲍刚制定了一张评估参值表,量化评分的操作[6]。2002年,陈菁根据Bachman交际法语言测试理论编制了一张“口译量化评估表”,把评估项分为“知识能力”、“技能”、“心理能力”三大部分,分别占35%、50%、15%,每个大的项目下面又细分为若干子项。2005年,杨承淑提出的“口译‘专业考试’评分表”把评估项目分为“忠实”(50%)、“表达”(30%)、“语言”(20%)、“时间控制”(±2%)[7]。除此之外,各高等院校也在各自的口译教学中制定了评价学生口译质量的标准。这些标准虽然在具体指标的占比上有细微差别,但总体而言给予“准确性”最高的比重,“译语表达”次之,“总体印象”居末。

口译与笔译的质量评估不可一概而论[8],不同的口译形式之间亦是如此。现有的口译质量评估标准更多地关注了口译的共性,而忽视了具体口译形式的个性。视译是结合了口、笔译特征的特殊翻译形式,书面文本的存在使得视译中准确性的难度较其他口译形式而言有所下降,而语言表达的难度有所增强,因而用统一的标准评价视译和其他形式口译的质量似有不妥。

二、吉尔“认知负荷模型”与视译质量评估

口译是一项难度很大的活动,为了探寻口译之所以困难的原因,从而寻求解决困难、提高口译质量的方法,吉尔在19世纪70年代后期提出了针对同声传译的“认知负荷模型”。之后,吉尔将这一模型推广及交替传译、视译的研究。

吉尔“认知负荷模型”的提出,基于两项前提:口译活动有赖于供给有限的脑力(mental energy);口译占用了大部分的脑力,而有时脑力供不应求,口译表现变差。

在同声传译中,译员不仅要听原文并对原文进行分析,用短期记忆储存部分信息,还要组织相对流畅的译语;而以上三项同时发生,便需要译员协调这三方面的能力。以上也就是吉尔提出的同声传译中的“认知负荷模型”,即SI=L+M+P+C(simultaneous interpretation=listening and analysis effort+ short-term memory effort+ production effort+ coordination effort)。对于相同的原语材料而言,听与分析、短期记忆所分配到的脑力,一定程度上决定了“信息准确性”这一指标;而译语产出耗费的脑力则与“译语表达”正相关;协调所占用的脑力则影响着“总体印象”。

吉尔认为,与同声传译的模型相比,视译有以下不同:首先,译员不再需要听与分析,取而代之的是阅读分析;其次,稿件的存在使得短期记忆的需求消失;最后,原文的存在使得译员的产出受到更多的原文形式的干预,译员的产出更为困难[2]。

鉴于此,本文将视译的“认知负荷模型”在同声传译模型的基础上总结为SI=R+P+C(sight interpretation= reading+ production+ coordination)。视译的阅读分析往往伴随着译员对原文进行切分、寻找翻译单元、必要时调整原文语序等,将会耗费译员的一部分精力;然而没有了短期记忆的压力,保证“信息准确性”方面的难度降低;原文的存在使得译员受到更多干涉,译员需要耗费更多精力组织译语,因而“译语表达”难度增大;需要协调的活动较同声传译有所减少,维持良好的“总体印象”难度有所降低。所以,应在已有口译质量评估标准的基础上,适当降低“信息准确性”相关指标所占比重,给予“译语表达”类指标更高权重,并略微降低“总体印象”有关指标的占比。

三、视译质量评估参值表

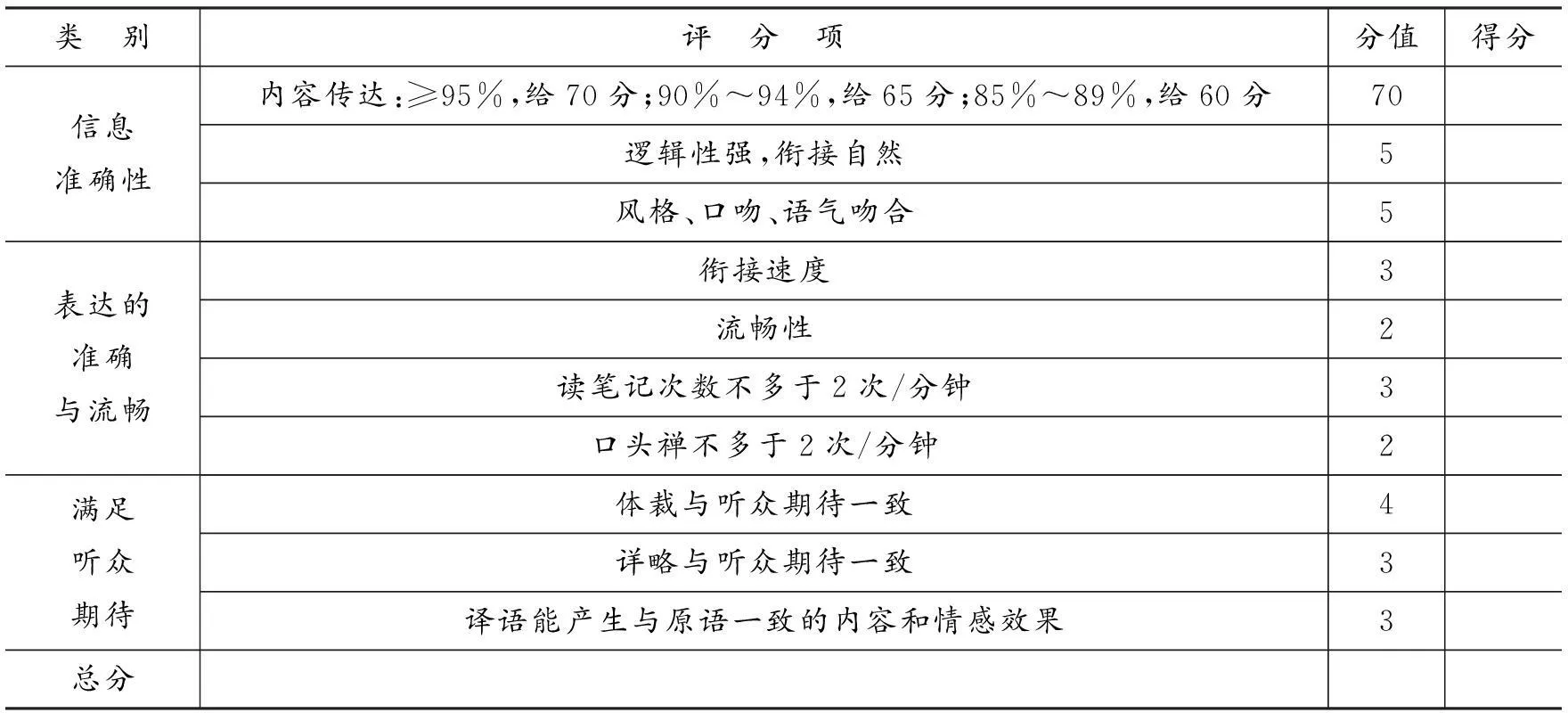

为提高口译质量评估的效果及客观性,刘和平提出了各口译考察内容的占比[9],本文将其整理并制作成表1,并将刘和平提出的口译质量评估标准做以下调整。

首先,刘和平认为将口译内容量化后,内容传达占比不能低于85%,否则双方交流便会受影响[6],而在现实场景中特别是在教学情境下,内容传达低于85%的情况时有发生,因而新量表中并未规定“内容传达”的下限。

其次,如上文所述,视译质量评估中“信息准确性”的比重应较其他口译形式有所下降。本文将其所占比重暂定为50%。其中,“风格、口吻、语气吻合”与“满足听众期待”同属“总体印象”,从“信息准确性”的评分项中删去。由于“信息准确性”总体占比降低,继续以5分为阶梯打分缺乏精确性,因而并不按“内容传达”百分比的规定分档次。

表1已有口译参值表

类 别评 分 项分值得分信息准确性内容传达:≥95%,给70分;90%~94%,给65分;85%~89%,给60分70逻辑性强,衔接自然5风格、口吻、语气吻合5表达的准确与流畅衔接速度3流畅性2读笔记次数不多于2次/分钟3口头禅不多于2次/分钟2满足听众期待体裁与听众期待一致4详略与听众期待一致3译语能产生与原语一致的内容和情感效果3总分

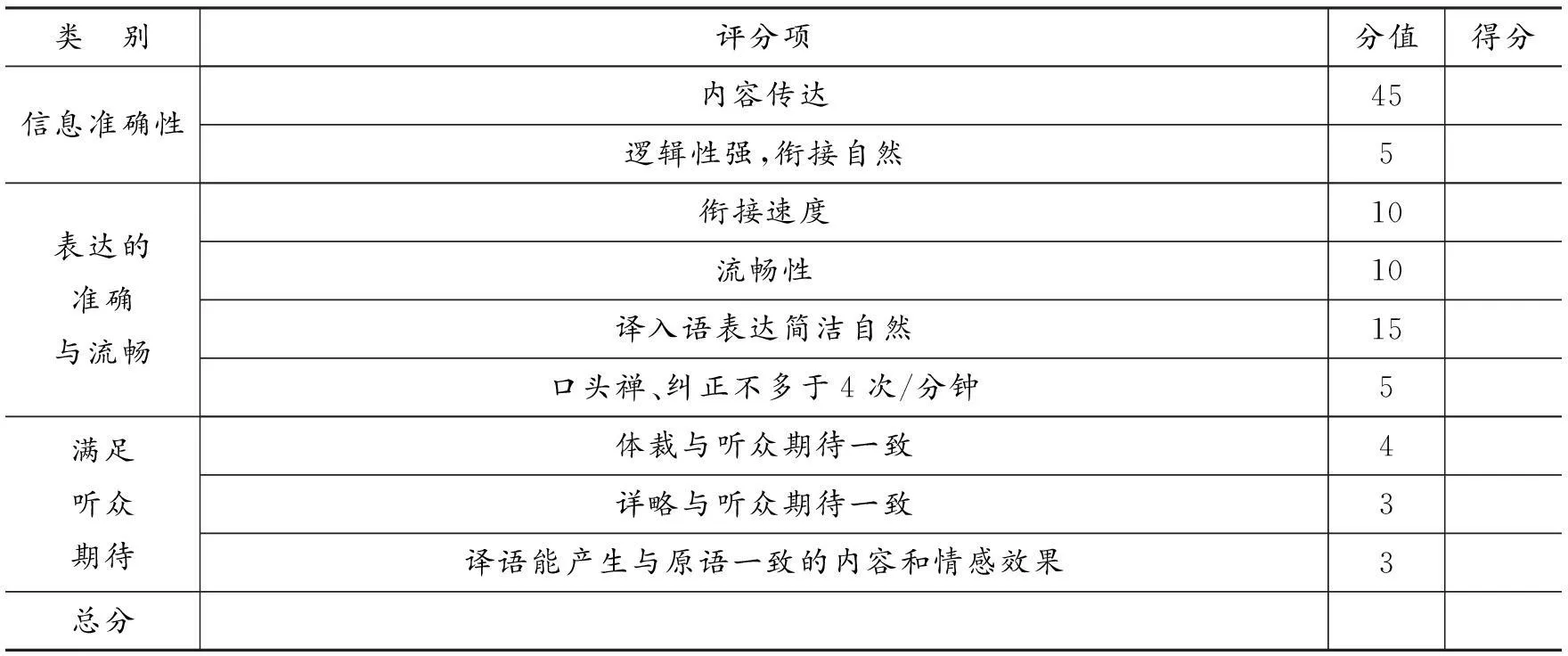

最后,如上文所述,视译中译语表达的难度有所提高,其在评估中的分值比例应有所提高。本文将“表达的准确与流畅”总分值由百分制的10分提高至40分,而具体评分项也根据视译特征进行修改。

根据以上3项调整后得出视译质量评估标准,具体见表2。

四、视译质量评估参值表的应用

为验证上文得出的量表是否可行,本研究将量表应用于实际视译质量评估,研究方法结合了观察法与实验法。

质量评估的对象为浙江师范大学翻译系部分大三学生视译课的期末考试录音。学生在考试1周前被告知考试内容为经贸类文本的视译,可推断学生进行了一定程度的译前准备;期末考试成绩与学生评优评奖挂钩,作为学生努力产出优秀口译产品的激励措施;期末考试中,学生也表现出一定程度的焦虑。鉴于此,相较于单纯的实验研究,研究语料的选取具有观察法研究的优点,即口译研究的“生态效度”[10]。

笔者系浙江师范大学视译课主讲教师,为排除笔者对此项研究的预期对评分产生影响,本研究邀请一名拥有CATTI二级口译证书、口译经验丰富的大学教师,根据上文得出的量表对学生视译录音进行评分。评分前,告知该教师评分目的在于评定学生期末成绩,而未向其透露此项研究相关情况。因此,此次研究既能够采实验法之长,又减少了干扰研究结果的因素。

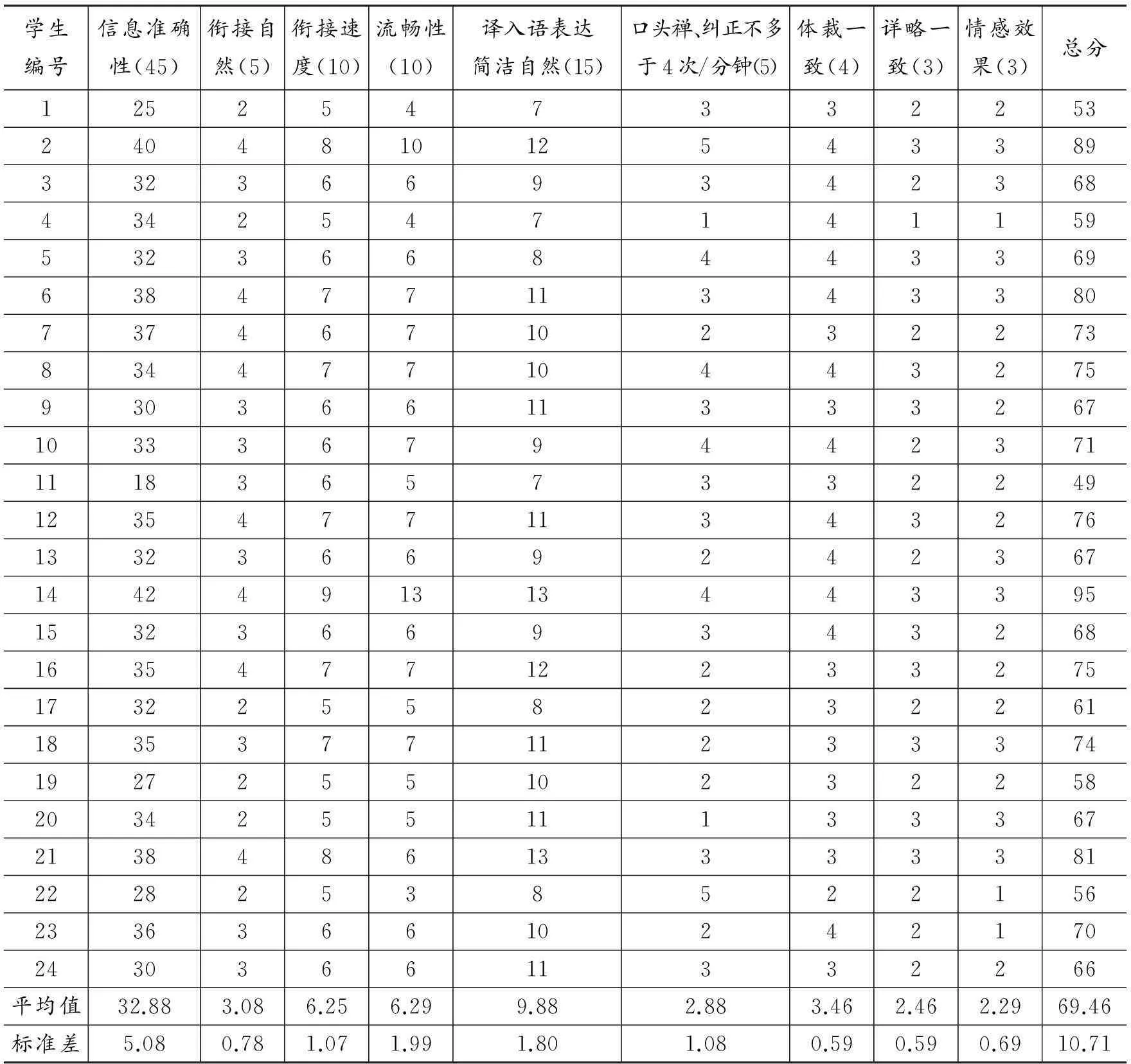

本实验选取一个25人的视译教学班,期末考试应到25人,实到24人。邀请参与实验的教师根据表2的参值表,为学生视译产出评分。

将24份评估量表汇总为表3。

为了解被试各项得分情况,分析被试口译技能中的不足,从而为口译训练提供借鉴,本研究将进一步分析各打分项平均得分情况及被试间差异。由于表3中各打分项所占分值不同,无法直观地区别学生各项能力的高低,本研究将被试各项得分除以该项总分值,制成表4。

各打分项的平均分可以一定程度上反映该项按难度。由表4可见,平均分较低的是“衔接自然”、“衔接速度”、“流畅性”、“口头禅、纠正”(均低于0.65),说明在视译训练中,协调译文的产出、完善译入语的表达是一大难点,也是一大重点。

而各打分项的标准差则反映被试在此项技巧上的差别。标准差越大代表被试差异越大,而对于译员个体而言,在较能区别译员表现的方面加强训练,能够较快地提高视译能力。表3数据表明,在“流畅性”、“口头禅、纠正”、“详略得当”、“情感效果”(方差均大于0.18)方面学生个体能力差异较大,在这些项目中得分较低的译员应重点加强此方面的训练。

表2修订的视译参值表

类 别评分项分值得分信息准确性内容传达45逻辑性强,衔接自然5表达的准确与流畅衔接速度10流畅性10译入语表达简洁自然15口头禅、纠正不多于4次/分钟5满足听众期待体裁与听众期待一致4详略与听众期待一致3译语能产生与原语一致的内容和情感效果3总分

表3被试成绩汇总表

学生编号信息准确性(45)衔接自然(5)衔接速度(10)流畅性(10)译入语表达简洁自然(15)口头禅、纠正不多于4次/分钟(5)体裁一致(4)详略一致(3)情感效果(3)总分1252547332253240481012543389332366934236843425471411595323668443369638477113433807374671023227383447710443275930366113332671033367944237111183657332249123547711343276133236692423671442491313443395153236693432681635477122332751732255823226118353771123337419272551023225820342551113336721384861333338122282538522156233636610242170243036611332266平均值32.883.086.256.299.882.883.462.462.2969.46标准差5.080.781.071.991.801.080.590.590.6910.71

表4各打分项得分率的平均值、标准差

学生编号信息准确性衔接自然衔接速度流畅性译入语表达简洁自然口头禅、纠正不多于4次/分钟体裁一致详略一致情感效果总分平均值0.73060.61670.62500.62920.65830.57500.86460.81940.76390.6946标准差0.11280.15510.10730.19890.12010.21520.14710.19610.23010.1071

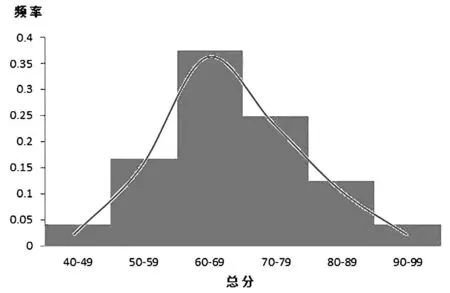

被试总分的平均值约为70,标准差约为10。标准差约为10较符合教学中学生成绩的分层,而平均值70一定程度上反映了试题难度较大。根据表3学生的成绩,制成成绩分布图,见图1。

图1基本符合期望为70、方差为10的正态分布,表明被试的总分梯度较为合理。

五、结语

视译是口译教学中较为重要的课程,而在口译实践中也较为常见。然而,针对视译质量评估的研究较少,较难找到视译质量的评分量表。本研究基于“认知负荷模型”,调整了已有的一般口译评分量表,形成视译专门的质量评估参值表,并通过实验验证参值表的有效性。

图1 被试成绩分布图

本参值表不仅可用于视译质量评估,表中各项数据也能反映译员个体的优缺点以及译员群体在视译过程中遇到的难点,从而为译员的自我提升和视译教学的重点、难点把握提供一定借鉴。

参考文献:

[1]钱多秀,唐璐.视译课程教学思考[J].中国翻译,2014,35(3):53-56.

[2]Gerard Ilg,Daniel gile.Basic concepts and models for interpreter and translator training[J].Interpreting,1996,1(1):136-138.

[3]蔡小红,曾洁仪.口译质量评估研究的历史回顾[J].中国翻译,2004(3):49-54.

[4]Bühler H.Linguistic (semantic) and extra-linguistic (pragmatic) criteria for the evaluation of conference interpretation and interpreters[J].Multilingua,1986(5):231-235.

[5]HU G,HULBERT S.Evidence for the involvement of gene conversion in meiotic instability of the rp1 rust resistance genes of maize.[J].Genome/National Research Council Canada = Génome / Conseil national de recherches Canada,1994,37(5):742-746.

[6]鲍刚.口译理论概述[M].北京:旅游教育出版社,1998.

[7]陈菁.从Bachman交际法语言测试理论模式看口译测试中的重要因素[J].中国翻译,2002(1):51-53.

[8]Dragsted,Babara and Hansen,IngeGorm.Exploring translation and interpreting hybrids: the case of sight translation[J].Meta,2009,54(3):588-604.

[9]刘和平.科技口译与质量评估[J].上海科技翻译,2002(1):33-37.

[10]王斌华,古煜奎.英汉同声传译的变量考察——基于对同一场电视直播的三位职业译员同传的观察研究[J].中国翻译,2014(6):19-23.

(责任编辑邓颖)

收稿日期:2016-03-07

基金项目:浙江师范大学外国语学院院级项目“基于‘认知负荷模型’的英汉视译质量评估标准研究”(15YJYB007)

作者简介:徐悦(1990-),女,浙江金华人,助教,从事口译教学研究。

doi:10.16169/j.issn.1008-293x.j.2016.11.013

中图分类号:H315.9

文献标志码:A

文章编号:1008-293X(2016)11-0056-05

A Study of Rating Scale Development for Sight Translation

Xu Yue1Wu Qianyan2

(1. School of Foreign Languages, Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang 321004;2. Nanjing University of Arts, Nanjing, Jiangsu 210013)

Abstract:Sight translation (ST), or sight interpreting, is an interface of translation and interpreting, however, few existing quality assessment methods discriminate forms of interpreting, and therefore, a customized assessment standard is absent in ST. This paper applies the Effort Model to sight translation to find out the differences between “efforts” in various forms of interpreting, on the basis of which adjustments are made to a widely-used rating scale for interpreting in general to create a ST-specific scale. Then, an experiment is conducted to test the applicability of the revised scale.

Key words:sight translation; quality assessment; rating scale; Effort Model