我国高校评聘政策研究的发展与现状

2016-08-02黄志丽刘晓敏

黄志丽, 刘晓敏

(1. 上海师范大学 人事处; 2. 上海师范大学 学校办公室, 上海 200234)

我国高校评聘政策研究的发展与现状

黄志丽1, 刘晓敏2

(1. 上海师范大学 人事处; 2. 上海师范大学 学校办公室, 上海 200234)

摘要:教师职务评聘政策研究是高等院校管理研究的重要部分。1986年实行聘任制改革以来,评聘政策及实践发生的深刻变化都体现在相关政策研究中。文章在梳理国家有关教师职务评聘政策、统计分析CNKI平台研究论文的基础上,对“评聘政策研究”本身进行研究,重点梳理“岗位设置”“评聘模式”“评审标准”“评审办法”四个基本问题的嬗变,分析其发展轨迹,指出当前评聘政策研究的困难与挑战。

关键词:现代大学制度;职务评聘;政策研究;政策手段;院校研究

20世纪80年代初期,我国开始了教育体制改革,高校范围确立了“扩大高校办学自主权”的改革基调,并以聘任制改革为基础推行专业技术职务评聘改革,有关“教师晋升”的研究课题随即成为高教政策研究的热点和难点之一。随着我国社会政治经济改革的不断深化,国家评聘政策有序下放,矛盾和焦点不断转移,评聘形势日渐复杂。聘任制改革是国家政策宏观调控、实施过程微观调整以及属地化差异相结合的综合系统工程,与评聘政策和实践紧密联系。为正确认识我国高校评聘政策研究的发展与现状,作者在梳理国家政策、全景式考察CNKI平台研究论文的基础上,重点梳理“岗位设置”“评聘模式”“评审标准”“评审办法”四个基本问题的嬗变,展开分析探讨,指出困难挑战。

一、 我国教育体制改革及高校评聘政策回顾

1985年5月,中共中央印发了《中共中央关于教育体制改革的决定》,明确提出“改变政府对高等学校统得过多的管理体制……扩大高等学校的办学自主权”[1]。1986—2013年间,国家各部委先后出台了48个高校人事制度改革的文件,其中14个与教师职务评聘直接相关[2],其他有关高等教育的法律法规、分配制度和综合改革的文件,也从多方面深化了聘任制改革。纵观近30年的聘任制改革文件,大致分为三个阶段。

(一) 第一阶段

1986年1月,中共中央国务院转发《关于改革职称评定、实行专业技术职务聘任制度的报告》的通知,通知规定:“由于职称制度本身的缺陷以及经验不足和历史遗留问题太多等原因……决定暂停职称评定工作”,“实行专业技术职务聘任制度”[3]1。1986年2月,国务院发布《关于实行专业技术职务聘任制度的规定》,提出“应当根据实际需要设置专业技术工作岗位;……在定编定员的基础上,确定高、中、初级专业技术职务的合理结构比例;由行政领导在经过评审委员会评定的、符合相应条件的专业技术人员中聘任;有一定任期……”[3]3。1986年3月,原国家教委、中央职称改革工作领导小组发布了《高等学校教师职务试行条例》,提出“高等学校教师职务是根据学校所承担的教学、科学研究等任务设置的工作岗位。教师职务设助教、讲师、副教授、教授。……高等学校的教师编制应依据国家规定的师生比例确定;教师职务应有合理结构”[3]22。其附件《关于〈高等学校教师职务试行条例〉的实施意见》(以下简称《实施意见》)规定:“应保证中青年教师能尽快脱颖而出。”[3]22原国家教委根据《实施意见》首批将教授评审权下放给32所高校,将副教授评审权下放给9所高校。

1991年,原国家教委和原人事部印发了《关于高等学校继续做好教师职务评聘工作的意见》的通知,通知指出:“继续采用评审与考核结合的办法,既要评审教师的学术水平,更要考核教师任现职期间履行职责所取得的工作实绩”,“不同类型和层次的高等学校……应该区分类型和层次,制订相应的各级教师职务任职条件的具体要求”,“有计划、有步骤、稳妥地进行教师任职资格评审和职务聘任分开的试点工作”[3]324。1994年,原国家教委、原人事部下发《关于进一步做好授予高等学校教授、副教授任职资格评审权工作的通知》,明确了高校申请授权的必备条件、审批办法和监督机制。

(二) 第二阶段

1998年出台的《中华人民共和国高等教育法》规定:“高等学校教师职务根据学校所承担的教学、科学研究等任务的需要设置。高等学校教师……应当对本学科具有系统而坚实的基础理论和比较丰富的教学、科学研究经验,教学成绩显著,论文或者著作达到较高水平或者有突出的教学、科学研究成果”,“高等学校教师的聘任,应当遵循双方平等自愿的原则,由高等学校校长与受聘教师签订聘任合同”[4]。2000年6月,中组部、原人事部、教育部联合发布《关于深化高等学校人事制度改革的实施意见》,指出:“深化高等学校人事制度改革的目标是,……理顺政事关系,下放管理权限,落实高等学校办学自主权”,“按照‘按需设岗、公开招聘、平等竞争、择优聘用、严格考核、合同管理’的原则,在高等学校工作人员中全面推行聘用(聘任)制度”,“专业技术职务聘任工作要理顺评审与聘任的关系,淡化‘身份’评审,强化岗位聘任”[5]。

(三) 第三阶段

2006年原国家人事部印发了《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》(以下简称《意见》),《意见》规定:“国家对事业单位岗位设置实行宏观调控,分类指导,分级管理。国家确定事业单位通用的岗位类别和等级,根据事业单位的功能、规格、规模以及隶属关系等情况,对岗位实行总量、结构比例和最高等级控制”,“专业技术岗位的最高等级和结构比例(包括高级、中级、初级之间的结构比例以及高级、中级、初级内部各等级之间的比例)按照单位的功能、规格、隶属关系和专业技术水平等因素综合确定”[6]。2012年12月,教育部发出《教育部关于做好高等学校副教授评审权授予工作的通知》,从2013年开始,高等学校副教授评审权的审批工作由教育部下放到省级人民政府教育行政部门实施[7]。作为试点,浙江省计划“到2016年底前本科高校、2017年底前高职高专及成人高校,原则上应全部实现教师各级职务自主评聘”[8]。

二、 评聘政策研究的发展与现状

从上述文件梳理可以看出,“岗位设置”“评聘模式”“评审办法”“评审标准”是国家聘任制改革政策的主要内容,对国家政策的执行研究也围绕四个基本问题进行。

(一) 岗位设置

1. 1986—1995年是聘任制改革的探索阶段,需要重点解决中青年人才短缺的问题。高校“岗位设置”的内涵主要限于“教师专业技术职务岗位”设置,而“职务比例”是对不同地区和类型高校各级教师职务数的控制比例。该阶段以徐祖英和王嘉松的“结构法”作为研究的代表,它首先提出确定教师岗位职数的依据应是“教师编制总数”和“各级教师的合理比例结构”,即依据师生比和比例结构,得出各级教师职务数;根据“科研”和“教学”任务分别得出研究院所的教师职务数和兼职教学的管理人员职务数;根据分块进一步得出全校的教师专业技术岗位数,而二级单位或不同系列的岗位设置则尚未考虑在内[9]。这一设想成为绝大多数高校岗位设置的基本框架,但未涉及任何具体比例、方案和指标,成为“岗位设置”政策研究的先行者。

2. 中青年人才紧缺问题得到缓解后,队伍的结构调整提上了日程。1996—2005年,岗位设置从教师扩大到高校的多数系列,核算的基础从单纯师生比为依据转向将岗位任务与学科特点相结合。此方面以吴裔南和蔡能斌提出的“任务与学科结合法”为代表,其主要原则是:根据岗位任务、地位和作用结合比例计算岗位数,突出教学和科研系列的重点地位,兼顾工程、实验和其他系列;按照学科层次设定比例且留出部分增量,根据人才流动的情况做动态调整[10]。陈宪进一步提出“学科法”,即以“二级学科”为基本单位确立量化基本体系,综合教学、科研、成果、工作性质和素质要求等多个根因素、子因素和加分因素,根据基准结构比例和岗位因素的权重,对某些偶然因素进行定性纠偏和调整,得出专业技术职务职数[11]。该方案考虑到学科之间的差异以及发展需求,既区分了不同学科的层次,还区分了不同系列的地位;既考虑到基本面的因素,还对偶然因素进行调整;能从实证的角度结合高校具体情况计算,将理论与实践很好地结合,较之粗放简单的“结构法”具有更强的实用性和针对性。

3. 2006年之后聘任制改革进入深水区,加强学科建设、调整学科结构和打造国际化队伍成为评聘政策研究的重点,“岗位设置”的内涵得到丰富和转化。具体表现为:其一,从最初特指的专业技术岗位扩展为专业技术、管理和工勤岗位;其二,专业技术岗位细分为十三个等级,既与专业技术职务的评聘相区别又并行不悖;其三,岗位设置不仅是核算设置的原则和方法,还是针对所有等级的比例控制和实施方案。这一阶段的研究多侧重于讨论岗位设置对于职务评聘所造成的困难和挑战,以及二者之间如何有机衔接。较为典型的如吴白莉针对这一时期海内外公开聘任的新形势,提出“引进人才”的岗位设置必须以科学评价为依据,避免从“因事设岗”的正确轨道走向盲目和随意[12];洪宇则提出完善和规范专业技术岗位评聘制度,将不同类型人员纳入三类岗位的轨道,加快健全配套措施[13]。随着对人才队伍特征的不断认识和分类,高校“岗位设置”政策研究走向精细化和层次化。

(二) 评聘标准

1. 李启欣最早撰文指出,1986年全国范围开展首次聘任的主要问题是评审程序不公开和缺少明确的任职标准,类似“需具备高水平的研究能力”等模糊标准完全依赖评委的主观判断,缺乏客观的可操作性,易导致有偏的结果[14]。他认为只有引入定量考核,建立起多层次、全渠道的分散控制,才能实现科学评审;并进而提出建立“标准模型”的设想,把评审标准分解为若干要素,以分值累计相加,按得分从高到低进行排序。王锡坤和岳毅进一步提出了建立量化考核的“三级评价指标体系”,将任职条件分解为思想品德、资历、教学、科研和外语,采用因素加权平均法,对模糊矩阵各项标准元素用计算机进行加权综合计算,得出量化结果[15]。可见改革初期把“科学评审”等同于评审“标准的客观性”,将客观性等同于“量化”,从否定主观标准的模糊性角度来说,代表了某种程度的进步。但完全量化并依赖“机器”按照数学模型计算排序来实现“客观”,摒弃学科专家的“主观”评价,则是一种过于矫枉过正的姿态。

2. 对“量化标准”的探讨逐渐深入并达到顶峰是在1996—2005年。朱喜安提出的按照“德、能、责、勤、绩”五个方面的建构指标体系,将指标分为不便取得客观分值和便于取得客观分值的数据,用数学公式对数据进行标准化处理,通过综合评价模型排列出顺序[16],这一体系在实践中得到了广泛应用。由于这一阶段全国范围内多数地区采取全省(自治区、直辖市)集中评议的大规模评审组织形式,多种数学模型、模糊评价、均衡理论、系统理论在“量化考核”中得到应用。其中最引人注目的是侯英彩运用文献分散理论和引文分析理论,对学术著作、研究论文、科研项目和获奖成果进行分级量化,尤其是采用国际通行的SCI等引文目录作为依据量化研究论文[17],提高了鉴定的科学性与客观性,成为日后高校论文量化的通行做法。董藩的“贡献排序法”是“量化标准”集大成之作,他按照公正性、科学性、可比性、导向性、易操作性的宗旨,建立“多劳早晋、少劳晚晋”的职称评审制度;以思想品德、教学业绩、科研成果、荣誉称号和其他项目为基本模块,按照不同的级别赋予分值全方面深度量化,以综合评价得分高低进行排序录用,将专家评价的模糊定性方法彻底转换为贡献排序的完全定量法[18]。由于过于强调“苦劳”忽视“效率”,以及对于复杂劳动的简单量化,其方案与“按需设岗”的基本原则相违背,成为“论资排辈”和“简单论文计数”的另一种表现形式。

3. 量化作为特定评聘阶段的政策手段,有其不能适用的盲区。随着实践中论文数量暴增、搭便车现象严重、学术抄袭泛滥等学术伦理问题不断涌现,全方位量化标准走到了尽头。2006年以来,评审标准走向“定量与定性相结合”,并逐步推进学科任务的差异化标准。这一阶段有数篇论文探讨了层次分析法(AHP)的运用,其中毛丙波应用这一方法对职务评聘的项目进行界定,建立层次结构模型和两两对比的矩阵,结合专家学者的群体决策,将定性与定量考核相结合,具有逻辑性、系统性、简洁性和实用性的特点[19]。陈惠雄、胡孝德从人力资源的合理利用与科学配置的角度,将高校教师分为教学型、研究型、教学研究型三类,对正高、副高、中级和初级岗位的职能配置按照不同的类型设置了教学、研究的职能定位,建立起差异性的“职称—职能”分类分流定位的职能管理定位模式,根据教师不同的职业倾向制定有针对性的任职标准和方案,将职务评聘标准进一步导向细化[20]。近年来部分重点和沿海高校实施的“核心指标方案”是“定量定性结合”的实证案例,“学科代表作”方案则是另一层面上的全定性案例,二者都尚未在政策研究中得到体现,一定程度上说明了实践探索先行和理论研究滞后之间的差距。

(三) 评聘模式

“评”和“聘”是聘任制的两个基本环节,“评”是“聘”的基础,“聘”是“评”的实现,二者不同的结合方式即形成所谓的“评聘模式”。

1. 1986—1990年实行“评上就聘”的“评聘结合”模式。各高校在首轮聘任时,申报人对高级职称的需求远远超过了设置的岗位数,不仅未能解决人才队伍严重老化的问题,反而加重了中青年人才积压,“人岗”之间形成巨大矛盾。学界开始质疑“评聘结合”模式,施宙提出以“能力贡献”打破“论资排辈”的局面,将“重点培养的中青年骨干”聘任到需要的岗位上,以创造脱颖而出的制度环境[21]。张海庆等多人发表论文探讨“评聘分开”模式,建议以“评”满足多数人的职称需求,用“聘”选拔少数的优秀人才担任技术岗位;实行社会化“评审”与校内“聘任”相分离的双轨制度,促进人才合理流动,缓解“人岗”之间的巨大矛盾[22]。

2. 从“单轨制”迅速转向评聘分开的“双轨制”模式是改革阵痛时期为解决具体问题提出的“平衡之术”和“权宜之计”,也是某种程度脱离高校改革现实和人们心态的表现,在操作中不仅难以实现目的,还导致了矛盾的不断累积和升级。“评了未必聘”的应然理念导致获得资格的人数越评越多,“评了必须聘”的实然状况使得人岗矛盾更加突出,因此调整“评聘”关系,还得从更深层面综合考量。刘红和刘继荣分析前期评聘实践,认为“评聘结合”的问题在于“重评轻聘”的问题没有解决,“以评代聘”的现象日益突出,导致岗位设置流于形式;缺乏严格聘期管理的聘任制,实质上仍然是职称的终身制[23]。而“评聘分开”模式的问题在于脱离了高校评聘工作的客观实际,主要缺点在于社会评价的统一尺度无法满足不同层次高校对业务能力的不同要求——研究型的重点大学往往得益颇多,而层次较低的高校教师则难以获得晋升,进而影响学校发展。由此他们提出作为高校聘任制改革的新方向,应由用人单位根据需求直接聘任,采取“只聘不评”的模式,理论上消除“能上不能下”的难题。

3. “只聘不评”是评聘模式的一种,从某种意义上突出了“聘任”的地位,却完全否认了“评”的功能,失去了程序的控制作用,一定程度上为不公正聘任提供了政策环境和土壤。能否妥善解决评聘关系,模式本身不是根本,而只是针对不同人才类型和高校发展历史阶段的方式方法。评聘模式的发展和转变自身是一个不断丰富的过程,对于前一模式的否定是由于实践基础发生了改变,却不能否定模式本身具有的意义和功能。近来对于评聘模式的研究从模式的选择转向了内在机制的探索。赵永乐和王慧指出“评聘结合”“评聘分开”“只聘不评”三种模式各有其所适应的责任领域[24],不是简单的存废问题。对模式的抉择建立在对教师职务性质、主体方式和改革导向等因素的正确认识上,只有从职称到职务、从评审到聘任、从社会到主体、从计划经济体制到市场经济体制导向进行转变,才能找到改革的出路。该文对全国范围进展不一的评聘改革提供了多项选择和多种思路,起到了积极的推动作用。

(四) 评审办法

1. 1986—1995年主要沿袭了过去职称评定的工作方法,尚未形成职务评聘所特有的工作方式,因此对“评审办法”的研究不多。但评聘实践中由于缺乏明确的评审标准和成果规范,导致问题和矛盾不断积累,促成了第二个十年对评审办法的重视和研究。聘任制改革在具体实践中逐渐演化出一系列具有特殊要求的工作规范和流程。

2. 1997年涌现了大量阶段性回顾和改革前瞻的论文,材料规范问题在这一阶段引起学界的广泛关注。吴圣龙和刘明寿最早关注论文成果的质量界定方法,他们批评了评审机构拟定的所谓“权威期刊”和“国家期刊”的级别区分,认为不应以人为随意制定的期刊级别评价论文质量,而应当以论文的学科创造性、学术性、科学性、可读性作为评价标准;还提出必须采用“任现职以来的成果”申报高一级专业技术职务[25]。杨启富发展了对报送材料的基本要求,他提出几条基本原则:提交的材料应当与申报学科一致或相近;选择任现职以后的代表作2~3项;研究成果必须已经出版或发表;申报人应为主要独立或第一完成人;建立材料二级审查制度、匿名评审制度、平台公示制度等目前评聘工作的基本制度[26]。这一阶段,全国《中文核心期刊要目总览》和“中国社会科学引文索引”为国内社会科学论文成果、理论和应用项目评审的规范进程的客观界定提供了依据。同行专家评议制度恢复了主观定性评价,与改革初期不同,一是保证了专家评议的独立性,主观定性评价建立在客观标准的基础上;二是在学科一致的前提下规范地操作“同行评议”,有效规避了外行评审内行的问题。

3. 2006—2013年,评审规范意识空前加强,这一阶段有8篇论文从论文相似性检测、核心期刊的认定等方面做了有意义的探讨。其中姜虹针对论文造假问题,区分了合法刊物与非法刊物、正式期刊与增刊专刊,并介绍了国内、国际核心期刊的发展与鉴定方法[27]。纪培红针对学术抄袭、论文真伪辨别和相似性检测提出具体操作方法,并对影响准确性的主要因素做出分析[28]。吴凌尧和李吉海从职务评聘的基本程序和风险环节出发,论证了评聘工作的廉政要求和工作规范,重点强调了制定评审纪律文件,建立评审申诉委员会等常设组织机构[29]。这些研究既反映了职务评审过程中出现的各种问题,还说明了用学术手段提高评审科学性的重要作用。虽然近年来资格准入制度、第三方中介制度、证据制度、监督仲裁制度、回避制度已引入到评审程序中,但在政策研究中尚无体现。

三、 研究发现

(一) 评聘政策研究论文的统计分析

由于1986年以来公开发表的相关研究论文均被CNKI网络平台收录,因此文章用“高校专业技术职务”“高校职称”“高校教师专业技术职务”“高校教师职称”字段作“主题”精确搜索;用“高校(高等学校)专业技术职务”字段作模糊搜索,查询CNKI中国学术期刊网络出版总库、中国学术辑刊全文数据库,去掉重复统计的部分,共得到从1986年到2013年间期刊论文391篇。

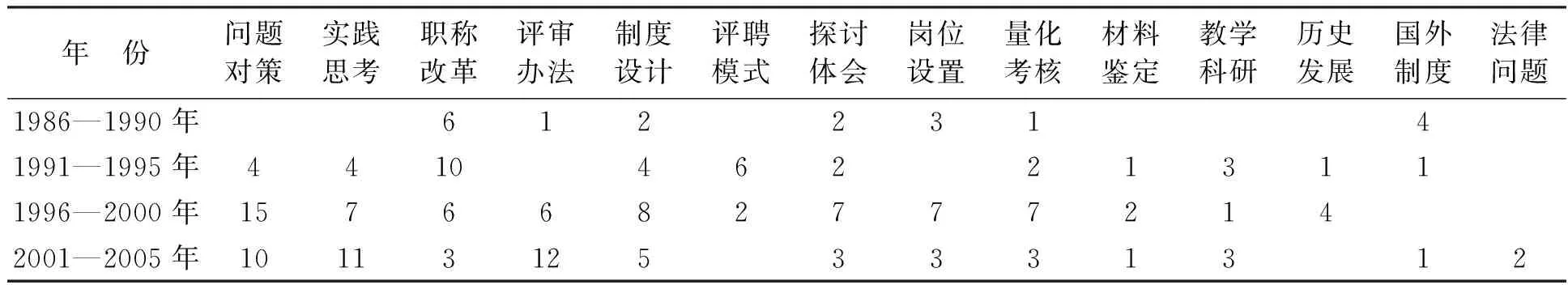

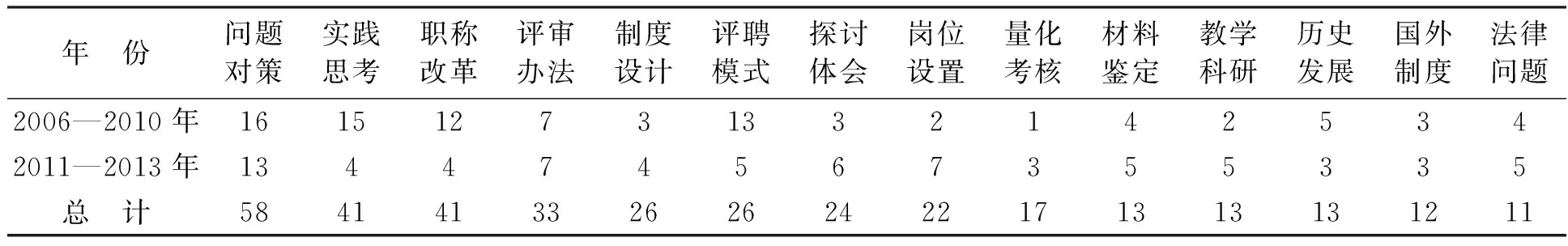

据统计,与1986年相比,1996年累计发表的高校评聘政策研究期刊论文数增长16.8倍,2006年为55倍,2013年为97.7倍。通常国内社会科学核心期刊以“中国社会科学引文索引”和全国《中文核心期刊要目总览》为依据,据文章撰写时最新版本统计:1986—2013年间评聘研究论文在核心期刊上发表了92篇,一般期刊发表了299篇——1996年后者是前者的2.52倍,2006年是3.23倍,2013年为3.25倍。一般期刊论文数增长的速度明显高于核心期刊论文数,表明该课题的研究水平尚有提高空间。另一方面,以高校和教育主管部门管理人员为主,共发表了289篇期刊论文;而高等教育、人力资源等学科的专职研究人员和研究生共发表了102篇期刊论文——1996年管理人员论文数是研究人员的5.7倍,2006年是3.9倍,2013年为2.8倍,研究人员累计发表的论文数增幅高于管理人员,表明该课题受到了越来越多专职研究人员的重视。28年以来的评聘研究论文选题排名前14位的高频选题如表1所示。

表1 1986—2013年评聘研究论文排名前14位的高频选题

(续表1)

年 份问题对策实践思考职称改革评审办法制度设计评聘模式探讨体会岗位设置量化考核材料鉴定教学科研历史发展国外制度法律问题2006—2010年1615127313321425342011—2013年134474567355335总 计5841413326262422171313131211

14个高频选题中,“问题对策”“实践思考”“历史发展”等是对上述四个基本问题的综合表述,而“材料鉴定”“教学科研”则在更具体细节的层面对基本问题提出解决办法和思路。“职称改革”“问题对策”“实践思考”“评聘模式”等选题表明相关研究始终围绕着国家政策开展执行研究,显示出强烈的实践特点,改革则是贯穿其中的主题。

(二) 评聘政策研究的内在矛盾

现代大学制度治理架构下,管理主义和学术自由主义之间一直存在着冲突。我国早期职称评定行政权力和学术权力不分,以行政惯例代替人才队伍的客观规律,以一般行政模式管理教师晋升事务,脱离了高校的特殊性质和客观实际。20余年来我国高等教育主管部门的管理职能发生了深刻变化,一方面通过高校的职务比例和编制规模宏观调控高校管理,另一方面通过教育和科研经费拨付以及评聘过程的监督等政策手段,间接地影响高校职务评聘的政策制定和执行。评聘实践的历史就是在不断突破权力结构的限制、理顺上级主管部门和高校自主评议之间关系的过程,本质上是对管理主义和学术自由主义之间关系的调整。

聘任制改革伴随着自主评审权的逐步下放、地区和高校之间的差异化不断加大以及人才问题重心不断转移等现象而深化。评聘政策研究结合具体问题不断发展:岗位设置从粗到细、由浅入深、从核心到外延的不断扩展;评聘标准从“无”到“量化”再到“质量结合”的不断分类;评聘模式从“单一”到“多元”,从“外驱”到“内驱”;评审方法从“无序”到“有序”再到“规范”,都是直接面向改革具体问题的政策手段调整,反映了我国高校人才学历学位普遍提高、人才结构良好改善、研究能力和学科差异不断凸显的现状,也反映了管理主义主动适应高等教育的发展形势、尊重学术自由的现代大学管理思路,是国家政策在科学化和民主化的基础上,调整运用政策工具以切合高等教育发展现状的良好互动。

(三) 高校职务评聘政策研究的难点与挑战

经历了20世纪末的高校合并大潮,大规模办学和学科群间的差异凸显给职务评聘带来了越来越多的现实难题。随着高校办学国际化的不断深化,国内各级教育部门和高校实施了多项多级的“人才计划”项目,吸引了大量海外引进人才,使得国内高校人才的学缘日益丰富,结构日趋多元。高等教育极其复杂,每所高等院校都具有其自身的特殊性。在职务评审权普遍下放到各高校的今天,评聘政策及其执行研究成为院校战略研究的重要部分。

由于高校评聘是涉及具体院校的教师管理事务,并不适于采取规模性的“宏大叙事”进行研究,因而近来学界多转向于小规模的院校研究。另一方面,专职研究人员和管理人员二者之间的“割据”状态,不可避免地妨碍了高等教育通过协作而达到高质量的研究成果,但“两种不同身份的研究者能较好地兼顾研究的学术性和应用性的平衡”[30]。作为高校战略规划的重要组成部分,教师晋升的政策应更主动适应高等教育发展的形势,从打造高质量人才队伍的宗旨和高校个体的实际出发,研究更丰富立体的职务评聘差异化政策体系。可以预见,多元的政策标准和政策手段将因为适用于不同人才类型而长期并存,评聘研究面临着更为严峻的挑战,四个基本问题仍然是评聘政策研究绕不过去的话题。

文章涉及的论文众多,出于研究重点的需要作了取舍,在选择极少数有代表性的论文进行归纳和述评的同时,提出了自身的分析和探讨。目前,我国高校职务评聘不同改革阶段、不同评聘模式、不同评审方法、不同评审标准并存,“评了就聘”“能上不能下”的问题仍是聘任制改革久治不愈的顽疾。评聘政策研究尚有许多重大问题没有得到根本解决,亟须在梳理前期成果的基础上,改变理论研究的滞后性,并从系统论的角度,大力改善高校内外的政策环境,运用第四代评估建构主义的评价体系设置更为合理的评估指标和体系。在大数据时代的背景下,我们应立足人才队伍的动态数据统计分析,转向评聘趋势和政策的前瞻研究。

参考文献

[1]中共中央关于教育体制改革的决定[EB/OL].(1985-05-27)[2015-05-23].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_177/200407/2482.html.

[2]邴浩.政策工具视角下的高校人事制度改革[J].复旦教育论坛,2014,12(6):63-68.

[3]人力资源与社会保障部专业技术职务管理司.职称工作实用政策文件汇编[M].北京:中国人事出版社,2009.

[4]中华人民共和国高等教育法[EB/OL].(2005-05-25)[2015-05-23].http://www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_927.htm.

[5]关于深化高等学校人事制度改革的实施意见(人发[2000]59号)[EB/OL].(2000-06-03)[2015-05-25].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_686/200506/8905.html.

[6]关于印发《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》的通知[EB/OL].(2006-08-31)[2015-05-23].http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ldbk/renshizhidugaige/shiyedanweirenshiguan-li/200608/t2006083_87191.htm.

[7]教育部关于做好高等学校副教授评审权授予工作的通知[EB/OL].(2012-12-27)[2015-05-25].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7077/201301/xxgk_146551.html.

[8]浙江下放教师职称评审权高校可自主评聘教授[EB/OL].(2014-04-01)[2015-05-23].http://education.news.cn/2014-04/01/c_126340260.htm.

[9]徐祖英,王嘉松.高校教师职务岗位设置的原则和计算方法[J].江苏高教, 1988,1(1):43-45.

[10]吴裔南,蔡能斌.执高校职称改革工作之牛耳——确定人员合理结构和岗位设置的实践与思考[J].上海高教研究, 1997(S1):57-60.

[11]陈宪.高校专业技术职务岗位设置的一种有效办法[J].现代大学教育, 2002(1):90-93.

[12]吴白莉.岗位设置在教师专业职务聘任中的导向性研究[J].重庆大学学报(社会科学版), 2009,15 (4):69-73.

[13]洪宇.岗位设置与专业技术资格评聘衔接性问题研究[J].浙江纺织服装职业技术学院学报, 2012(2) :86-89.

[14]李启欣.摆脱封闭与模糊——谈教师高级职务任职资格评审的科学性[J].安徽财贸学院学报, 1988(5):16-17.

[15]王锡坤,岳毅.教师职务聘任中的量化考核[J].职业教育研究, 1989 (2):33-36.

[16]朱喜安.高校职称评定的定量方法[J].教育发展研究, 1999(S1):35-38.

[17]侯英彩.文献计量学理论在高校教师职称量化评审中的应用[J].科技情报开发与经济, 2005,15(15):270-271.

[18]董藩.寻找一个好制度——高校教师职称评审中实行贡献排序法的研究(一)[J].郑州航空工业管理学院学报(管理科学版), 2004,22(1):103-106.

[19]毛丙波.基于层次分析法的高等学校职称评聘的评价[J].辽宁大学学报(自然科学版), 2010,37(1):86-89.

[20]陈惠雄,胡孝德.基于职称—职能配置定位的高校教师分类管理模式研究[J].高教探索, 2007(5):118-121.

[21]施宙.对教师职务破格晋升管理的思考[J].交通高教研究, 1997(4):86-89.

[22]张海庆.实行评聘分开促进人才流动[J].山东工业大学学报(社会科学版), 1999(1):59-60.

[23]刘红,刘继荣.直接聘任制:高校教师职称制度改革的方向[J].高等农业教育, 2002(5):81-83.

[24]赵永乐,王慧.中国高校教师职称改革模式的抉择[J].南京社会科学, 2007(4):123-128.

[25]吴圣龙,刘明寿.高校职称评审中论文质量界定方法的探讨[J].徐州师范大学学报(哲学社会科学版), 1997(4):139-141.

[26]杨启富.高校职称评审中报送鉴定材料的实践与思考[J].台州师专学报, 2002,24(1):91-94.

[27]姜虹.高校职称评定中期刊的认定方法探析[J].现代教育科学, 2007(5):40-43.

[28]纪培红.改进高校职称评定论文相似性检测工作的主要举措[J].工会论坛(山东省工会管理干部学院学报),2013,19(2):153-154.

[29]吴凌尧,李吉海.高校教师职称评聘工作中的廉政要求与规范研究[J].中国高校师资研究, 2011(3):41-44.

[30]侯定凯.象牙塔是平的——国际高等教育研究新进展[M].上海:华东师范大学出版社,2010:8.

(责任编辑刘伦)

doi:10.13316/j.cnki.jhem.20160614.015

收稿日期:2015-09-17

作者简介:黄志丽,助理研究员,从事高教管理研究。

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1673-8381(2016)04-0098-07

The Development and Status of the Policy Study of Staff Assessment and Engagement in Chinese Universities

HUANGZhili1,LIUXiaomin2

(1. Personnel Department, Shanghai Normal University; 2. President’s Office,Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract:The policy of “assessment and engagement” is one of the important part of high education management research. Since the engagement reform was enforced in 1986, the profound changes in professional technical title assessment and engagement system and related practice are reflected in relevant policy research. Based on the statistics and analysis of related official policies and CNKI data platform, the paper conducts a research into the “research of assessment and engagement policy” itself and attaches importance to the evolution of four basic issues as “post setting”, “patterns of assessment and engagement”, “assessment standards” and “evaluation methods”, analyzes the trace of development, and points out the difficulties and challenges of related research.

Key words:modern university institution; assessment and engagement of post; policy study; policy tool; college research

刘晓敏,教授,上海师范大学副校长,从事高教管理研究。

网络出版时间: 2016-06-14

网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1774.G4.20160614.1605.030.html