ECM和时序像似性与翻译实践:认知翻译学探索之十一

2016-07-30王寅

王寅

(四川外国语大学 语言哲学研究中心,重庆 400031)

ECM和时序像似性与翻译实践:认知翻译学探索之十一

王寅

(四川外国语大学 语言哲学研究中心,重庆400031)

[摘要]认知语言学中的“事件域认知模型”可较好地解释认知规律和语言成因,它同样适用于研究翻译过程,因为翻译活动就是将译出语所描述的事件域映射入译入语之中的过程。人们凭借体认原则来识解源语句所述事件域中的成分要素及其关系,将其再现于译入语。但汉英两语言在组织成分要素及其关系的顺序上有同也有异:“同”,是因为两民族都有相同或相似的事件域经验;“异”,是因为汉语主要属于临摹式语言,时序像似性较为显著;而英语主要属于蒙太奇式语言,时序像似性不突出。因此在汉英互译(特别是处理英语长句)时,就应当在事件域总体框架中按照时序关系适当调整成分要素及其关系的顺序。

[关键词]认知语言学;认知翻译学;事件域认知模型;时序像似性

1.0 引言

许钧、周领顺(2015)指出,我国近年来除了大量介绍西方译论流派和方法之外,还进行了反思自我传统,尝试构建中国的译学话语,推动理论创新。他们还认为中国学者需要积极与国际学术界交流对话,进入国际学术前沿,进而在某些领域引导国际学术发展走向。这一观点具有深远的战略意义和高度的前瞻性,激活了中国学者的学术热情,期盼我们能进一步融入到全世界后现代文化大潮之中,共同推动人类文明建设。这与王治河、樊美筠(2011)所倡导的“第二次启蒙”的思路完全一致。第一次启蒙发生于法国和欧洲,与东方无关;而第二次启蒙当吸取中国传统文化,应有汉民族的贡献。

Martin(2010:169)近来才提出“认知翻译学”这门学科,但有关从认知角度进行译学研究早已涉及,如Snell-Horby(1988)就述及范畴化、原型理论、视角认知方式在翻译研究中的应用,Gutt(1991)从关联理论论述翻译,也当可划归该范畴。但他们的研究(包括Martin的论述)尚处于前范式阶段,未能建成较为系统的译学认知研究体系。Martin(2010)在文中呼吁同仁们需要继续朝此方向努力,为该学科的成功建立添砖加瓦。笔者受其启发,近年来尝试运用认知语言学的基本原理来进一步完善“认知翻译学(Cognitive Translatology)”,这一方面进一步扩大了认知语言学的解释力,完善其多学科的实用性;另一方面也算是对译学理论提点新思路。笔者先后在《中国翻译》、《外语教学与研究》、《外语与外语教学》上就此领域发表了十篇文章,本文则尝试将认知语言学中的“事件域认知模型(Event-domain Cognitive Model,简称 ECM)”和“时序像似性”结合起来分析英汉互译,特别是英语长句汉译问题,欢迎读者批评指正。

2.0 事件域认知模型

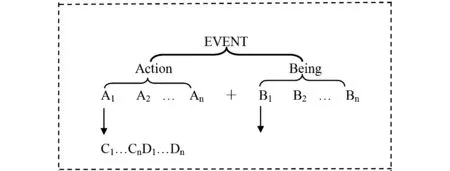

Schank & Abelson(1975)、Talmy(1985,1988)、Langacker(1987,1991)、Lakoff(1987)、Panther & Thornberg(1999)等建构了多个理论模型,以解释人类的认知规律,详析其内在机制,进一步充实和丰富了认知语言学的研究内容,指明了可行的研究方向,但也存在诸多不足:(1)主要关注线性序列,忽视事件内部要素的层级性;(2)主要针对动态事件,忽视静态;(3)重在解释句法成因,未能述及其它层面。笔者(2005)基于这些不足提出了“事件域认知模型(Event-domain Cognitive Model,简称ECM)”的分析方法,以作弥补。

图1 事件域认知模型

言语行为论者认为,人们交际的基本单位不是词、词组或句,而是“言语行为”,我们基于ECM提出“以事件域为单位来体认世界,形成记忆模块,储存于心智中”的观点,与言语行为论者不谋而合。如当我们在谈到某人(包括某事、某概念)时,常要涉及到他做过的事,讲过的话,留下的印象,这些都形成了一个一个的事件域,相互交织在一起,形成一个记忆网络储存于心智之中。更为重要的是,人类可在体认事件的基础上逐步概括出事件的抽象性概念结构,这就是笔者所说的“认知模型(Cognitive Model)”。自从有了语言之后,就基于此形成了语言中的种种表达,这就是笔者(2006:120)所说的最高层面的语法化,也是人所特有的本质性特征。

一个基本事件域EVENT(简称E)包括两大要素:行为(Action)和事体(Being)。前者可包括“动态性行为”和“静态性行为”,它们具有抽象性和概括性特征,是一个类概念,可由很多具体的“子行为”或“子动作”构成,即为图1中在Action下所列的“A1,A2... An”。一个行为或支行为还包含若干分类性信息或特征C(如语法中状语等)。事体可包括“参与人、事物、场景、工具”等,即Being下方列出的“B1,B2... Bn”;一个上义性事体可包含若干分类性信息或特征D(如语法中定语等)。从上图可见,事件域从上至下可分出三个层次,它们环环相扣,互相配合,构成了我们对某一事件域的认识。ECM不仅符合人们正常的认知规律,兼顾到线性和层级性分析,也适用于动态和静态场景,它还可用以解释概念结构和句法构造的成因,适用于语言多层面:词汇化、词法、句法、语义、交际,还可用以说明如下现象:缺省交际、脚本理论、时段分析、间接言语行为、事体命名、词性转换、词义变化、反义同词等。同时,ECM还可为转喻机制从理论上和应用上做出合理而又明晰的解释,为其提供一个统一的体认基础。ECM具有较强的解释力,是人类一种有效的认知方式,这又为认知语言学强调解释语言须用统一模式提供了一个有效的分析工具,它也适用于翻译的认知研究。

3.0 顺序像似性

认知语言学的核心原则为“现实—认知—语言”,强调了三个要素之间的辩证关系:(1)从左向右:现实决定认知,认知决定语言;(2)从右向左:语言影响认知,认知影响现实。据此可知,语言必然像似于认知,且在认知作用下一定程度上像似于现实。这就是认知语言学所论述的“像似性”①。试想,索绪尔和乔姆斯基坚持“关门打语言”的策略,在语言系统或句法结构内部来苦思冥想,用“任意性”来说明语言性质自有其情,尚能成立。而认知语言学背其道而行之,坚持“开门办语言”,一旦冲出语言中心论的牢笼,进入到后现代和体验哲学大视野下重新审视语言,必然会有另一番语言观,从而开启了语言学理据性研究的新时代。到目前为止全世界已召开过十几次有关“像似性研究”的专题研讨会,并出版了几十本学术专著和论文集。

认知语言学对像似性的研究早已突破语音平面和词形平面,进入到了句法平面,如,提出了诸如“距离像似性、顺序像似性、数量像似性、标记像似性、突显像似性、话题像似性”等。所谓“顺序像似性”,是指语言单位排列的顺序像似于时间的自然顺序,与文化定势密切相关。戴浩一(1985)曾撰文论述了词序与时序的像似性关系,提出了“时序原则(the Principle of Temporal Sequence,简称PTS)”,且基于此较好地解释了汉语中的语序现象。笔者(1999)对此亦有论述。

时间顺序是人类对世界的最基本感知结果,时光荏苒,亘古不变、按照顺序不间断地日复一日,年复一年地流淌着。这也成为人类认知结构中最重要的概念之一:先来后到。由于汉语属于“临摹式(或称之为绘画式)”语言,较为倚重对时间顺序的感知,生活是怎样的情形,组织语句的顺序就该怎样。常遵循“先发生的事先说,后发生的事后说”的原则,从无到有,逐步展开,从容不迫,有条有理。“语序”与“时序”存在较高的像似性,两者往往自然合拍。

Slobin(1981,1985)的研究表明,英民族幼儿在三岁以下,也主要按照时序来安排词句,当他逐步学会英语中几十个表示时间的连接词,以及与时间概念有关的十几种时体形式后,便逐步摆脱幼时的束缚,出现了不按时序组句的现象。因此,英语中的时序较为复杂,从而出现两种句法顺序:自然语序和特异语序,因此英语语序与时间顺序之间就不像汉语那样直接对应,即在英民族的认知结构中,虽有时间概念,但没有时序准则,可按照语言自身的表达习惯或作者的语用意图来排列句子成分,因而英语的顺序像似性程度远远低于汉语。英语的句序可描写为“蒙太奇式”,它像电影导演一样,可根据剧情发展、表现技巧、个人风格等需要,把各组镜头既可按时序,也可不按时序(如插叙、倒叙、反序等)加以剪辑和组合。因此,顺序像似性是汉英两语言的一个重要区别特征,即汉民族多用符合时序的原则组句,而英民族却视之可有可无,漠不关心,汉英互译时当谨记在心。如:

(1) 他坐高铁从重庆经武汉到上海。

先上火车,从重庆出发,经过武汉,最后到上海,汉语严格按照时间顺序组句,有条有理,一点不乱。而英语表达就未按时序组句:

(2) He arrived in Shanghai from Chongqing through Wuhan by high-speed railway.

4.0 ECM和PTS在翻译中的应用

4.1 汉英主谓宾构式

汉英两民族虽天各一方,各有各的社会制度和生活习惯,语言类型也迥然不同,但就“事件域(Event Domain)”的事实来说,还是有基本相同的认识,这正是两民族能形成大致共同的思维模式,并进行语言交流的认知基础。从图1可见,一个事件域中主要包含A和B两大核心要素,它们经常形成BAB式“施-动-宾”组配模式,这在英汉两语言中就语法化出了“主-谓-宾(SVO)”构式,充分反映出英汉两民族共享同一个普遍的思维顺序“从施事者开始,发出动作,再到动作所及对象”。

(3) Holmes carefully searched the room.

(4) 福尔摩斯仔细地搜查了这个房间。

(5) He drummed the fingers.

(6) 他敲了敲手指。

在实际语言交际中常会出现违反事件域中的“施-动-宾”模式,产生了不同于SVO正常顺序的表达,如汉英语中都有把重要信息置于句首的用法,即语句的“顺序像似性”就让位于“突显像似性”,将突显的信息置于突显的位置,兼顾到信息的重要性和易及性程度(Givón,1985,1990)。使突显信息离开原来的正常位置,放在该成分不常出现的位置,出现了有标记用法,便可使其带上了某特殊意义。

(7) 这电影,我已看过两次了。

(8) This film I have already seen twice.

例(7)在突显成分后用了逗号、使其孤立出来,产生一个“鹤立鸡群”的效果,也就实现了突显的目的。

4.2 汉语连动句与英译

从图1的事件域内部结构图可见,一个动作A可含有若干个小动作A1,A2... An,它们可构成一个“小动作群”,隶属于一个上义行为。汉语可按照这些小动作以时间发生的先后顺序来连用它们,形成了一个“复杂谓语”(也有其他不同分析方案),如汉语“连动构式(Serial Verb Construction,Catenative Construction)”即为其中一种,如:

(9) 他举起帽子向她致礼。

句中前一部分“他举起帽子”为一主谓宾结构,但讲话人言犹未尽,进一步交代他举帽的目的是为了“向她致礼”。这两层意义按照时间顺序直接置于一起,接续排列,其间未用任何连接词语或其他语法手段来表明其间的逻辑关系,从而形成了汉语中一种特殊结构——连动构式。英语虽也用依赖“主谓宾”构式成句,但在具体用法上却存在一定的变化。先要在数个小动作中确立一个主要动作,然后以其为谓语,将其他小动作处理为其他成分。据此上例可英译为:

(10) He saluted her by raising his hat .

在此例中,英语先用主谓宾(SVO)构式将“向她致礼”这一主要信息摆出来,先撑起句子的主干结构,然后通过介词短语来表达“举起帽子”这一动作意义。

笔者自编了一个汉语中可连用10个动词的连动句,虽有点啰嗦,但还算通顺:

(11) 他宁愿外出打工挣钱养活全家,也不愿让孩子 失学在家闲着。

如何英译汉句中这一连串的动词呢?按照上文所提醒的思路,首先要知晓这个句子所描写的事件域,然后确定其核心意旨。该句描写的是中国在20世纪70年代改革开放后,农村的劳动力得到了解放,很多农民为过上温饱或富足的生活,能使孩子上得起学,且能上好学校,获得一个新的出路,即到城里打工挣钱。当然了,选择主要动作概念时存在一个“仁者见仁、智者见智”的问题。读者可自己一试。

汉语的连动构式(连用几个动词或动词词组)还可扩展至小句,无形态变化,不用衔接性词语,直接连用,从而形成了汉语中简单铺排的结构,它们虽在形式上不像形合法的英语那样,但意义却是贯通的,这就是我们常讲的汉语典型特征:“形离而神聚”的“流水句”或“竹竿型”。这种句子在汉语中可谓俯拾即是,古来有之,如《三国演义》中的句子:

(12) 兵临城下,将至豪边,岂可束手待毙 ?

这与英语表达不同,喜好在不长的主句上挂上各类从句,从而形成了像葡萄一样的句式,因为英语有丰富的连接词语。若将上句译为英语,切不可用节节断句,也不能流散铺排。现据Brewitt-Taylor(1925)译文稍作改动,表述如下:

(13) Shall we fold our arms and wait to be slain when the enemy is already at the city gate?

可见,汉英语言在结构上有着一个重大区别,前者可按照动作发生的时间先后顺序连用几个动词,形成了一个动词群;而后者常择其一二用作谓语动词,其他的则化解为其他成分,明确修饰关系,再按语法规则排列即可。也就是说,英语句子的主干很清楚,为一个“SVO构式”,干净利落,但其上可挂上若干不同的修饰成分。这就是我们上文所说的“葡萄型”语言的特征,一串葡萄的主干细而短,但在其上可生出若干分岔枝节,例如:

(14) I think your aunt spoke truth when she said you were a strange girl.

该复合句共有4个分句,主句为“I think”,其后都为宾语分句。在宾语分句中内嵌一个由when引导的状语分句,它又带了一个宾语分句。后面3个分句形成一个连续的主从依附关系:句末的宾语分句依附于由when引导的状语分句,when状语分句又依附于your aunt spoke truth这一宾语分句。后三者作为一个宾语分句整体依附于主句“I think”。

正因为英民族这种“以点带面”地认识事件域的思维方式,拎出主干,也就带出了分支,好似“以纲举目”一样,牵一发而动全身,从而产生了这种特殊的葡萄型组句方式,且在各个节点都用上了连接词语,因此在句序问题上也就淡漠了时间概念,因为时间概念被语法化到了“时体(Tense-Aspect)”上,或用时间连接词来表示,从而使得英语出现了复杂的时体形态变化和分句套叠现象。

而汉民族更注重数个小动作发生的时间顺序,以生活感知为依据来排列词语,从而使汉语成为明显具有时序像似性的“临摹式”语言。要临摹,就要依据现实世界提供的信息,而现实世界所提供的信息是没有复杂的逻辑关系的,它只能是人的主观认识。从这一点来说,英民族看到了事件中的复杂性逻辑关系,而汉民族主要感知到事件顺序,而不理会其间其他的逻辑关系,数个动作之间就不用连接词或其他语法形态,只是数个动词直接排列,出现了汉语类似于“竹竿”一样的表达方法,一节一节的连通下去,这就是吕叔湘(1995:500)所说的“流水句”。这一区分是汉英两语言的一个重大差异。

这不仅是我们在进行汉译英时所遵循的基本规则,而且也是阅读英语长句的一个切实可行之法:先找出长句的主干部分,然后依据连接性词语(包括连接词、代词、粘着性非谓语动词等)理清各修饰成分是如何挂到这个主干SVO构式上的。将长句的语法结构分析清楚了,其意义也就和盘托出了。例如:

(15) There are several reasons why he (Kissinger) no longer appears to be the magician the world press had made him out to be, an illusion which he failed to discourage because, as he would admit himself, he has a tendency toward megalo mania.

这个长句的主干部分很短,为“There are several reasons”,在它上面叠加了6个分句和成分,其间的逻辑关系为:

① 在reasons 后面由why引出一个定语分句;

② 其中的magician 又引出另外一个定语分句;

③ 后面接an illusion,用以说明magician的同位语;

④ an illusion后接一定语分句which he failed ...;

⑤ 里面又套了一个由because 引导的状语分句;

⑥ 其中同时还插入了一个由as 引导的状语分句。

而汉语像竹竿,一节一节向下叙述,又像流水,顺着河道流下去,英译汉的过程就是将这种葡萄型语句转换为竹竿型表述,现据此原理试译如下:

(16) 全世界报界曾把他渲染成魔术师一般的人物,但他也未能阻止人们制造这种错误的印象,因为他自己也承认有一种自大狂的倾向。现在他不再像是这样一种人物了,这里面有好几个原因。

4.3 因果与时序

“因”与“果”构成一个相互照应的事件域,且时间顺序一般为“先因后果”,按照常态,当然是“先有原因”,然后才谈得上“对应结果”。因果与时序之间具有同构性,也具有顺序像似性。透过这类话语来“阅读”现实时,就像“录像带”一样,一步一步从前向后地扫描,先发生的事先扫描,后发生的事后扫描,语句时序和现实时序对应像似。这一顺序就决定了汉语词句的一般排列顺序,如:

(17) 儿童游戏,车辆缓行。 (18) 前方施工,车辆绕行。

(19) 事故多发,小心驾驶。(20) 雨雪天气,车辆缓行。

都采用了先因后果的认知程序和句法顺序,若将第一例译为英语则为:

(21) Drive slow for children are at play.

英语属于形合法语言,两个分句之间一般需用连接性词语,而有了连接性词语,两个分句之间的逻辑关系就很清楚了,不再依赖于句序来反映时序或因果关系了,因此英语出现了两种句序:可按照先因后果排列,也可不按照这一顺序。

“原因”对于“结果”来说,也可能是一个为先决条件,因此“条件-结果”句也可视为一种“因果事件域”,也当遵循“顺序像似性”原则,即按照“先条件,后结果”的顺序组句,例如:

(22) 明天天气好,我们就出去郊游。

(23) 如果不及时给土壤施肥,就不会有好收成。

而英语较为灵活,两种语序都有,如例(24)可英译为:

(24) If it is fine tomorrow, we will go outing.

(25) We will go outing if it is fine tomorrow.

4.4 叙事-表态与因果

与因果事件域相关的还有“叙事-表态”事件域,汉语一般也按照“先叙事、后表态”的顺序安排句序,因为必须先有一个事件,然后才可对其加以评述,如:

(26) I take heart from the fact that the enemy, which boasts that it can occupy the strategic point in a couple of hours, has not yet been able to take even the outlying regions, because of the stiff resistance that gets in the way.

句首的下划线部分为“表态”,然后讲出了“事实”,紧随其后有3个小事件,最后一个小事件是前两个事件的原因。该句的汉译可依据“先叙事,后表态”的顺序像似性原则试译为:

(27) 吹嘘在几小时内就能占领战略要地的敌人,由于一路受到顽强抵抗,甚至还没能占领外围地带。这一事实使我增强了信心。

(28) People were laughing at you as you displayed your petty skills before the professionals. (你班门弄斧,人家在笑话你呢!)

(29) He had sound feeling that idiom was the backbone of a language and he was all for the racy phrase.(他认为成语是语言的支柱,因此极力主张用生动活泼的短语。这种看法很有道理。)

4.5 目的-行动

与因果事件域相关的还有“目的-行动”事件域,心中先拟想一个目的或怀揣一个动机,然后再因其做出某种行动,汉语依据顺序像似性原则组织语句,如:

(30) 为了防止作弊,应将试题严格保密。

但英语组句方式较为灵活,“目的”可前置或后置,如:

(31) In order to prevent cheating,the test questions should strictly be kept secret.

(32) The test questions should strictly be kept secret in order to prevent cheating.

有时汉语为了特殊的表达需要,为强调“目的”或“目的兼结果”的含义,可依据突显像似性原则,将目的状语后置,可用“为的是,以免,使得”等连接性词语。

5.0 ECM 结合 PTS 汉译长句

认知语言学中的ECM(事件域认知模型)和PTS(时间顺序原则),有助于我们深入认识汉英两民族组词成句的两种基本认知规律,可较好地解释两种语言中的很多现象,也为汉英互译提供了一种基本翻译方法。同时,这也充分说明语言不具有天赋性或自治性,而主要是在特定事件域环境和成人语言的引导下逐步掌握了词语的组配规律和表达方式(王寅,2007:242-243)。

通过对比汉英两语言可见,两民族在识解世界时既有共性(如主谓宾构式的正常顺序、句首突显重要信息等),也有差异。汉民族注重事件域中的时间顺序,常依据顺序像似性原则组句;而英民族则将时间概念语法化为时体形式或时间连接词语,常按照句法结构来安排词句顺序。本节笔者将基于ECM和PTS来探索英语长句的汉译规律。

首先,英语长句描述了一个事件域中的若干小事件,它们多以BA(BAB)的句法形式出现,从而形成了一个分句集合,其间一般都用连接词语将它们联接起来。这些连接词语以及丰富的时体形式亦已表明小事件发生的时间顺序,而不必依赖句序。而汉语由于缺乏丰富的时体形式和屈折变化,分句之间常用可省去连接词的意合法,主要靠句序来反映小事件之间的时间关系,顺序像似性很明显,因此在右图中将BA标上了序列号。现图示如下:

图2

例如:

(33) A great number of graduate students were driven into the intellectual slum when in the United States the intellectual poor became the classic poor, the poor under the rather romantic guise of Beat Generation, a real phenomenon in the late fifties.

这句话所表述的事件域主要包括三个小事件,用when分句连接起来,而忽视了小事件发生的时间顺序,现依据顺序像似性原则,从英语句子的尾部开始译起,可处理为:

(34) 50年代后期在美国出现了一个真实现象:穷知识分子以“垮掉的一代”这种浪漫姿态出现,成为美国典型的穷人。正是在这个时候,大批大学毕业生被赶进到了知识分子贫民窟。

通过上述英汉语序对比可见,汉民族对事件域的认识着重于“时间感知”,主要依据实际时间程序来认识小事件,并据此编排句法单位,汉语的语序结构可直接反映现实生活的时序结构。而英民族则不注重语序与时序的对应性,完全可根据句法规则(屈折语、形合法等)、讲话人语气轻重、表达需要、文风特点等意图来排列语序,因而语序具有较高的灵活性,与时序的对应性也就较低。只要我们能掌握英汉两语言的这种差异,便能顺应各自的语言规律,不断提高语言修养和表达水平。

6.0 结语

人们主要以“事件”为单位来认识世界,它们常以事件域认知模型的方式储存于我们的心智之中,这就是认知语言学中所论述的ECM,不仅可作为认知语言学中的一种主要的认识方式来解释语言成因(特别是句法),而且还适用于认知翻译学。

一个简单语句常叙述一个小事件(相当于逻辑学中的简单命题),其中主要包括“参与者(B)”和“动作(A)”,这就形成了诸如“BA(主谓)”、“BAB(主谓宾)”、“BABB(主谓双宾)”等不同句型;在一个长句子中可能包含若干个这样的小事件(有些小事件不一定都以上述句型的方式呈现,还可能是其他成分)。根据“体验普遍性”可知,汉英两民族面对基本相同的现实世界,且具有相同的身体构造,各器官的功能相同,这就决定了我们与英民族在认识这些事件时必有较多的共同性,这也是汉英得以互译的认知基础。因此,我们在理解一个英语句子(特别是长语句)包含了多少小事件方面,应当没有多大差异。有了事件域认知模型,就有了一个理解的大前提。

接下来就是如何安排事件域中这些“小事件”的顺序。由于英语为“蒙太奇式”语言,常凭借丰富的连接词语和各类时体,按照英语句法的规律组句,而不注重“句序与时序”之间的对应性关系;而汉语属于“临摹式”语言,且连接词语使用频率较低,也缺乏丰富的时体形式,因此主要靠词序和句序之间的对应性关系来表示小事件的顺序,这就形成了两语言表达之间的重要差异之一。掌握了这一规律,对于如何安排各自的词句顺序大有裨益。免得汉英互译时,汉语说得不像汉语,英语说得不像英语。

注释:

① 英语术语iconicity在国内有多种译法,大多译为“象似性”。经过多年思考,并与同事商量,为与认知语言学强调人本主义的精神(即文中所述的核心原则“现实—认知—语言”,语言必是人们在体验的基础上经过认知加工而形成的)一致,拟将原来的“象”更换为“像”,即加上一个“亻”旁,以能体现这种人本精神,因为“像”与“不像”皆因人之所为,客观世界中本不存在。

参考文献

[1] Brewitt-Taylor, C. H. Tr.SanKuo,or,RomanceoftheThreeKingdoms( by Guanzhong Luo). Shanghai: Kelly & Walsh, 1925.

[2] Givón, T. Isomorphism in the grammatical code[A]. In R. Simone (ed.).IconicityinLanguage[C]. Amsterdam: John Benjamins, 1985.47-76.

[3] Givón, T.Syntax:AFunctional-TypologicalIntroduction(Vol.2)[M].Amsterdam: John Benjamins, 1990.

[4]Gutt, E. A.TranslationandRelevance:CognitionandContext[M]. Oxford: Blackwell, 1991.

[5] Lakoff, G.Women,Fire,andDangerousThings:WhatCategoriesRevealAbouttheMind[M]. Chicago and London: University of Chicago Press, 1987.

[6] Langacker, R. W.FoundationsofCognitiveGrammar,Vol. 1:TheoreticalPrerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press, 1987.

[7] Langacker, R. W.FoundationsofCognitiveGrammar,Vol. 2:DescriptiveApplication[M]. Stanford: Stanford University Press, 1991.

[8] Martin, R. M. On paradigms and cognitive translatology[A]. In G. M. Shreve & E. Angelone.TranslationandCognition[C]. Amsterdam: John Benjamins, 2010.169-187.

[9] Panther, Klaus-Uwe & L. Thornberg. The potentiality for actuality metonymy in English and Hungarian[A]. In Panther & Radden (eds.).MetonymyinLanguageandThought[C]. Amsterdam: John Benjamins, 1999.333-360.

[10] Schank, R. C & R. P. Abelson. Script, plans and knowledge. Proceeding of the fourth international joint conference on artificial intelligence[A]. In P. N. Johnson-Laird & P. C. Wason (eds.).Thinking:ReadinginCognitiveScience[C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.151-157.

[11]Slobin, D. I. The origins of grammatical encoding of events[A]. In W. Deutsch (ed.).TheChild’sConstructionofLanguage[C]. London: Academic Press, 1981.185-199.

[12] Slobin, D. I. The child as linguistic icon-maker[J]. In J. Haiman (ed.).IconicityinSyntaxTSL6[C]. Amsterdam: John Benjamins, 1985.221-248.

[13] Snell-Horby, M.TranslationStudies:TowardsanIntegratedApproach[M]. Amsterdam:John Benjamins, 1988.

[14] Talmy, L. Force dynamics in language and thought[A]. In W. H. Eilfort, P. Kroeber & K. Peterson (eds.).PapersfromtheParasessiononCausativesandAgentivity[C]. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1985.293-337.

[15] Talmy, L. Force dynamics in language and cognition[J].CognitiveScience, 1988,(12).49-100

[16] 戴浩一. Temporal Sequence and Chinese Word Order[A]. In J. Haiman (ed.).IconicityinSyntax[C]. Amsterdam:John Benjamins, 1985.49-72.

[17] 吕叔湘. 汉语语法分析问题[A]. 吕叔湘文集[C]. 北京:商务印书馆,1995.

[18] 王寅. 论语言符号像似性——对索绪尔任意说的挑战与补充[C]. 北京:新华出版社,1999.

[19] 王寅. 事件域模型的认知分析及其解释力[J]. 现代外语,2005,(1):18-26.

[20] 王寅. 认知语法概论[M]. 上海:上海外语教育出版社,2006.

[21] 王寅. 认知语言学[M]. 上海: 上海外语教育出版社,2007.

[22] 王治河,樊美筠. 第二次启蒙[M]. 北京:北京大学出版社,2011.

[23] 许钧,周领顺. 当前译学界应该关注的若干倾向[J]. 山东外语教学,2015,(4):96-100.

DOI:10.16482/j.sdwy37-1026.2016-03-001

收稿日期:2015-09-18

作者简介:王寅(1950-),男,江苏盐城人,教授,博士生导师。研究方向:语言哲学、认知语言学、英汉对比。

[中图分类号]H0-05

[文献标识码]A

[文献编号]1002-2643(2016)03-0003-09

ECM & Iconicity of Temporal Sequence in Translation:The 11thPaper on Cognitive Translatology Exploration

WANG Yin

(The Research Center for Philosophy of Language, Sichuan International Studies University, Chongqing 400031, China)

Abstract:“Event-domain Cognitive Model(ECM)”in Cognitive Linguistics can be used to better explain cognitive rules and language formation, and it is also suitable for the research on translating process, for the translation activity can be regarded as the process of the event-domain in source language being projected into target language. The elements and their relationship in the former are construed by means of Embodiment-cognition Principle, then they are represented in the latter. But the sequence of elements and their relationship within the event-domain in Chinese and English is of both common and different type. They are common because both nations have the same or similar experiences. They are different because Chinese mainly belongs to “copying” type with the iconicity of temporal sequence being prominent, while English mainly belongs to “Montage” type with this iconicity not being prominent. Therefore in our translation between these two languages, especially in the case of English long sentences, the holistic frame of event-domain should be taken into consideration, and the sequence of its elements and their relationship should be adjusted according to temporal sequence.

Key words:Cognitive Linguistics; Cognitive Translatology; ECM; Iconicity of Temporal Sequence