血清胱抑素-C、D-二聚体在脑梗死诊断中的意义

2016-07-13刘红彬周国胜

刘红彬周国胜

(1 河南省焦作市第二人民医院检验科,河南 焦作 454001;2 河南省焦作市第二人民医院核医学科,河南 焦作 454001)

血清胱抑素-C、D-二聚体在脑梗死诊断中的意义

刘红彬1周国胜2

(1 河南省焦作市第二人民医院检验科,河南 焦作 454001;2 河南省焦作市第二人民医院核医学科,河南 焦作 454001)

【摘要】目的 探讨急性脑梗死患者血清胱抑素-C、D-二聚体水平变化。方法 采用胶乳免疫比浊法和免疫比浊法分别测定40例脑梗死患者血D-二聚体水平和胱抑素-C水平,并以30例健康人作对照。结果 脑梗死组血清光抑素-C、D-二聚体与健康组比较降低,差异有显著性差异(P<0.01)。结论 血清光抑素-C、D-二聚体水平与急性脑梗死有关,对于急性脑梗死的诊断与治疗均有价值。

【关键词】急性脑梗死;血清光抑素-C;D-二聚体

急性脑梗死是临床常见的疾病之一,新近研究表明,血清光抑素-C、D-二聚体参与脑梗死的发生与发展,我们应用酶循环法分别测定45例脑梗死患者血清中光抑素-C、D-二聚体水平,以探讨血清光抑素-C、D-二聚体在急性脑梗死的关系。

1 对象与方法

1.1 对象:①急性脑梗死 组:55例患者均为我院住院患者,其中男30例,女25例,年龄在32~81岁,平均年龄59岁,符合脑血管会议制定的脑血管制定的诊断标准,均经影像学检查证实。②健康组:40例均为我院门诊体检者,男性30例,女性10例。年龄在40~71岁,平均年龄54岁,所有对象经体检和实验室检查均排除糖尿病、严重肝肾疾病、恶性肿瘤等疾病。

1.2 方法:①实验方法:所以检查者均采取晨空腹血,血液采集后立即分离,置-20°保存,D-二聚体试剂由积水株式会社提供,采用胶乳免疫比浊法,胱抑素-C试剂由北京利德曼生化股份有限公司提供,采用免疫比浊法,检测仪器为贝克曼Au5800,操作按说明书。②统计学处理:采用SPSS17.0统计软件进行分析, 数据以均数士标准差表示,以P<0.01为有统计学差异。

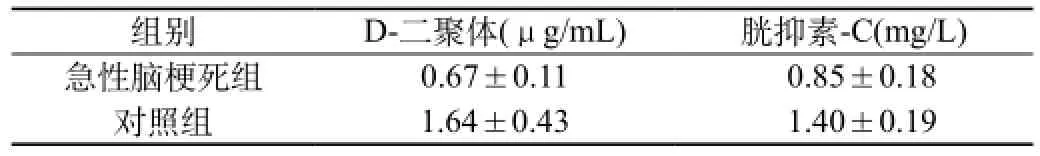

2 结 果

见表1。

表1 两组患者D-二聚体、胱抑素-C的对比

3 讨 论

由各种原因所致的脑组织血液局部供应障碍,使脑组织缺血缺氧导致脑组织病变软化坏死,在临床上表现为局灶性神经功能缺失表现,常在安静状态下或睡眠时起病,可有头痛、呕吐、昏迷、偏瘫等,重症可致死亡,随着人们生活水平的不断提高,在我国的发病率呈逐渐上升趋势并呈年轻化,复发率高并具有较高的致残率,给患者、家庭和社会带来极大痛苦和沉重负担。血清胱抑素-C是半胱氨酸蛋白酶抑制剂家族中的成员之一,由Clausen于1961年在脑脊液中发现,是一种低分子蛋白物质,其生理功能是调节细胞内外蛋白水解,使其释放于靶组织中发挥生物活性,几乎所有由肾脏排出,受年龄饮食疾病等因素影响小,对早期肾损害较血肌酐敏感,是目前公认的较为理想的反映肾脏GFR的内源性物质。近年来研究表明,胱抑素-C与脑血管病的发生发展有关,并对神经细胞及脑血管细胞具有保护作用,人体内几乎所有有核细胞均可产生胱抑素-C,广泛存在于体液中,其中脑脊液中浓度最高,发生脑卒中时,脑血管壁损伤,导致炎性因子增加,使组织蛋白酶活性增强,反馈性导致组织蛋白酶抑制剂增加,脑脊液中胱抑素-C水平上调,并通过病变的血脑屏障进入血液循环中,同时脑卒中脑组织缺血水肿使机体产生应激反应,导致神经内分泌紊乱,肾素分泌增加,肾血流量减少,肾小球滤过率下降,胱抑素-C的排出减少,最终导致血清胱抑素-C浓度升高[1]。本组患者结果显示脑梗死患者血清胱抑素-C水平显著高于正常对照组患者,提示胱抑素-C是急性脑梗死等脑血管疾病发生、发展的独立危险因素,因此检测血清中胱抑素-C含量,对临床诊断脑卒中是一种可靠而简便的方法,对患者的早期诊断治疗,降低致残率,减轻患者负担具有重要意义。

急性脑梗死常见的是血栓形成,其生理过程是凝血和纤溶的异常变化。D-二聚体是纤维蛋白单体与活化因子Ⅷ交联后,再经纤溶酶水解所产生的一种终末降解产物,是唯一直接反映凝血酶和纤溶酶生成的理想指标[2-6],是无创伤性体内血栓形成的指标。脑梗死时由于脑血管内皮损伤,粥样斑块破裂,释放组织凝血因子并通过神经源性或激素性机制激活外源性凝血系统,并由此形成血管内膜病变或加速血栓形成,机体代偿性纤溶酶形成增加,导致血浆D-二聚体水平明显升高。本组患者血D-二聚体水平均较对照组明显增高,差异明显有统计学意义,提示脑梗死时检测D-二聚体变化,对提高脑梗死的诊断率。在临床治疗中,观察血D-二聚体变化还可对脑梗死的溶栓治疗效果和预后进行观察,脑梗死患者溶栓后血浆D-二聚体含量明显增高并迅速降低提示溶栓效果效果,如明显持续较高水平,则提示药量不足或治疗无效,有再发脑梗死的可能。

参考文献

[1] 巴庆军.短暂性脑缺血发作患者血浆Hcy和血清胱抑素C水平分析[J].郑州大学学报(医学版),2011,46(5):751-753.

[2] 刘礼斌.D二聚体与脑梗死相关研究进展[J].广东医学,2011,32 (8):1074-1076.

[3] 应芝英,林群锋.D-二聚体、IGF-1、IGFBP-3和SAA 在急性脑梗死检测中的意义[J].现代中西医结合杂志,2015,24(34):3781.

[4] 徐升强,陈峻,胡先.泳急性脑梗死患者血浆 D 二聚体、纤溶酶原活性检测的临床价值[J].血栓与止血学,2015,21(4):201-202.

[5] 陶运娟,周跃.中老年急性进展性脑梗死患者联合检测血浆纤维蛋白原及D-二聚体水平的临床意义[J].医学信息,2015,28(z2): 237-238.

[6] 王志杰.急性脑梗死患者血清同型半胱氨酸、高敏C-反应蛋白及D-二聚体水平检测的临床分析[J].中国继续医学教育,2015,7(28):28-29.

中图分类号:R743

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)03-0148-01