政府信息公开中商业秘密的公开标准

——从商业秘密的法律属性出发

2016-06-03陈杰

陈 杰

(天津科技大学 法政学院,天津 300222)

政府信息公开中商业秘密的公开标准

——从商业秘密的法律属性出发

陈杰

(天津科技大学 法政学院,天津 300222)

摘要:在政府信息公开例外规则中,商业秘密的法律属性应当采纳财产理论而非商业道德理论。基于财产理论,商业秘密的私法保护附随着财产性负担,该负担可能导致商业秘密持有人对行政相对人的告知义务,商业秘密持有人的告知义务可以作为政府信息公开例外规则中的判断标准。

关键词:政府信息公开;商业秘密;财产理论;商业道德;利益衡量;告知义务

《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第14条将国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息作为政府信息公开的例外。其中,商业秘密和个人隐私在法律适用上一般并不作区分,而是纳入第三方利益的例外这一情形统一考量。对涉及商业秘密的信息是否应当公开,目前研究存在两方面的缺失:一是对商业秘密的法律属性探讨不足,这导致要么将其等同于我国反不正当竞争法中商业秘密的界定、要么创造出比商业秘密外延更小的“商业机密”一词适用于政府信息公开的例外规则[1];二是对涉及商业秘密的政府信息是否公开的判断标准模糊,只能诉诸利益平衡和个案衡量[2],但利益平衡标准存在诸多不足。

一、商业秘密的法律属性

《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)第10条第3款所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。学界对商业秘密的界定往往始于此款的规定,而忽略了该法第10条第1~2款将侵犯商业秘密的行为界定为违反商业道德的不当行为的规定。

商业秘密的法律属性存在着商业道德理论和财产理论的分歧[3]。商业道德理论是商业秘密保护早期所强调的理论,其认为商业秘密保护的正当性依据在于商业道德的维系。所有侵犯商业秘密的行为都是违背诚实信用商业道德的不法行为,商业秘密的保护仅仅在于不法行为被禁止之后的折射利益。如在Hyde Corporation v. Huffined案中,认可在实施商业活动中的商业道德准则①。在E.L.Du Pont de Nemours & Co. v. Masland案中否认商业秘密具有财产属性,认为裁判商业秘密案件的出发点不是财产法,而是被告的保密义务②。有学者认为之所以禁止侵犯商业秘密并非因其是财产,所以不能用,而是不得这样恶意用[4]。

与商业道德理论不同,财产理论产生较晚,其承认商业秘密的财产属性,认为对商业秘密的保护宗旨在于保护商业秘密持有人的财产,而非禁止不道德的商业行为。在Ruckleshaus v. Monsanto Co.案中,商业秘密是一种可以依据宪法予以保护的财产权③。基于财产理论,欲实现商业秘密的保护,应当证明技术信息或经营信息的秘密性、价值性、实用性和保密性等构成要件。

商业道德理论和财产理论对商业秘密的保护有很深远的影响,在司法实践中采取了兼顾的立场,即在不同程度上都予以承认,但这二者也存在着质的不同,在案件裁判过程中也可能导致不同的结果。如果违背商业道德所侵犯的技术信息或经营信息价值性缺乏,在商业道德理论下可以构成侵犯商业秘密,但在财产理论下则不构成侵犯商业秘密。由于财产理论强调商业秘密的各项构成要件不符合相关要件将不受到保护,所以在商业秘密的保护范围方面,财产理论的保护范围要比商业道德理论略小。

我国商业秘密法律属性主要表现为:一方面,我国并没有专门的商业秘密法,而是将其放入《反不正当竞争法》之中,从而将侵犯商业秘密的行为作为不正当竞争行为对待,因此,可以将我国商业秘密的法律属性解释为商业道德的维系;另一方面,《反不正当竞争法》第10条第3款中采纳了“权利人”的表述,从而也可以将我国商业秘密的法律属性解释为财产权益的保护。总体而言,相较于财产理论,商业道德理论在我国更占优势。

《政府信息公开条例》虽然将商业秘密作为一种例外进行规定,但并没有对商业秘密作出明确的界定,只能援引《反不正当竞争法》的规定。基于我国《反不正当竞争法》对商业秘密法律属性模糊的规定,政府信息公开例外规则中对商业秘密的界定就更加模糊,对作为例外的商业秘密外延的大小也引起了一定争论。诸如有学者认为此处的商业秘密应当“收窄”,“仅限于直接与竞争相关的核心秘密”[5]。其实,外延大小的争论,核心在于内涵的差异,即商业秘密法律属性不同。

在商业道德理论下,商业秘密的保护核心在于界定侵犯商业秘密这一不正当的竞争行为,商业道德理论的适用需要两个平等民事主体,进而确定二者之间是否发生不正当的竞争行为。在财产理论下,商业秘密的保护核心在于界定技术信息和经营信息的秘密性、价值性、实用性和保密性,财产理论的适用只需要一个民事主体,即持有人,进而确定其所持有的技术信息和经营信息是否符合商业秘密的构成要件。我国在政府信息公开过程中涉及商业秘密的主体有:行政主体、商业秘密持有人和申请政府信息公开的申请人。在政府信息公开的利益格局中,“申请人特殊利益虚化”、“实践中也已经名存实亡”[2],所以涉及商业秘密的政府信息公开,一般只考虑行政主体所代表的公共利益和商业秘密持有人所代表的私权二者之间的利害关系。在这个法律关系中,根本不存在与商业秘密持有人对应的平等主体,也不存在商业道德的维系问题。所以,在政府信息公开例外规则中对商业秘密的界定不可能采纳商业秘密的商业道德理论。

政府信息公开例外规则中对商业秘密法律属性的界定应当采纳商业秘密的财产理论,应当认为商业秘密是第三人(商业秘密持有人)的财产,之所以商业秘密可以作为政府信息公开的例外,原因在于商业秘密是第三人的财产并且是以秘密的形式存在的财产。如果将第三人的商业秘密作为政府信息公开则会造成第三人财产上的损失,因此,涉及商业秘密的政府信息是否公开有关第三人的利益,政府就第三人所提供的商业秘密是否公开与商业道德无关。

由于作为政府信息公开例外的商业秘密只能采纳财产理论,所以其比兼顾商业道德理论和财产理论的《反不正当竞争法》中商业秘密的范围略小。政府信息公开语境下的商业秘密不应当包括“适用于非谋利的商业信息”[6],而应当仅限于具备提升竞争力的经济价值以及与竞争直接相关的秘密信息。这种限定正是从商业秘密的财产属性出发,排除财产属性不明显等要件。所以,我们只需对作为政府信息公开例外的商业秘密的法律属性正本清源,强调商业秘密的财产理论对商业秘密的解释力,自然从法律解释的角度实现了商业秘密外延的限缩,而无须对其另作明文规定或另设其他概念。同时,承认商业秘密法律属性的财产理论也可以得出政府信息公开例外规则中一些常见的规则,诸如要求作为该信息是从政府以外的第三人获得的,而非政府自身制作的[7]。

二、商业秘密公开的利益衡量标准

对涉及商业秘密的政府信息是否应当公开,应当遵循一定的标准,但目前所流行的标准只能诉诸利益衡量。利益衡量标准的确立往往追溯至Anderson v. Department of Health and Human Services案和District of Columbia inteach v.FDA案的判决。在Anderson v. Department of Health and Human Services案中,Anderson接受了胸部外科移植手术之后产生了很大的副作用,要求政府公开硅胶制造商的相关文件以避免其他人手术前对此类手术的副作用毫不知情④,该案中法院采纳National Park & Conservations Association v. Morton案中确立的标准,认为硅胶制造商提供给食品药品监督局有关该手术副作用的相关文件属于商业秘密而不予公开⑤。而在District of Columbia inteach v.FDA案中,法院则突破了National Park & Conservations Association v. Morton案中确立的标准,采纳了利益衡量的标准,认为披露产品安全性的重要性要远大于企业竞争地位的损害,所以判决食品药品监管局披露第三人提交的相关商业秘密。正如Tindall教授所言,在严重危急人身安全的领域,商业秘密的例外是无效的,因为没有任何利益能和人的生命相比[8]。

在判断某一商业秘密是否应当公开时,我国学界通说认为应当衡量公开所代表公共利益与商业秘密持有人不要求公开的私益之间的利弊,衡量之后选择更高位阶的权益保护。基于前文商业秘密法律属性的财产理论分析,发现目前对利益衡量标准的适用有如下不足之处。

首先,相同位阶的利益难以通过衡量取舍。从普遍意义上讲,人身权利高于财产权利,宪法位阶上的表达自由高于民事主体的财产权益,但财产权之间的冲突就无法通过衡量进行取舍。同样都是财产权,我们无法认为一项财产比另一项财产位阶更高,例如广东省人大代表朱列玉要求公开房地产建筑成本,以确保住房这一关系民生的基本问题的透明化,以实现降低房价的目的[9]。房地产建筑成本属于房地产企业的商业秘密,是一种财产权益,属于政府信息公开的例外,但了解房地产建筑成本,可能会降低房价以增加住房的可获得性,对普通民众购买房屋而言,一般也认为属于财产范畴,依据利益衡量标准,房地产企业利益和公众利益处于同一位阶,不能得出哪一利益位阶更高、更值得保护,不应当有谁更优先的结论,故仅依据利益衡量标准将无法对是否公开建筑成本作出直接的判断。

其次,利益衡量容易造成对第三人利益的侵害。政府信息公开例外规则中,商业秘密的法律属性采纳财产理论,那么行政主体则将其作为第三人的财产来对待。在众多存在冲突、需要衡量的利益中,不论是表达自由还是人身权益都在财产利益之上。由于在利益冲突时,我们在形式上找不到一种比财产利益位阶更低的利益形式,所以在通过利益衡量进行取舍的时候,被牺牲的都是财产利益。所以,一旦利益衡量作为商业秘密是否应当作为政府信息进行公开的标准,第三人利益被牺牲的风险就大大增加。

值得注意的是,在我国社会主义基本理论体系之下,公共利益有着优先于私益的传统。如果基于公益优先的价值和原则,第三人利益通过利益平衡而进行牺牲的风险将进一步增加。诚然,“对商业秘密的保护不能被扩大化,否则将危及信息公开制度本身”[10],但商业秘密的保护也不应当仅仅通过利益衡量和公益优先而被公开,否则将危及信息公开例外制度本身。

第三,行政补偿的缺失。依据现行通说,在涉及商业秘密的政府信息是否公开的判断时,需要对商业秘密和公众利益之间进行利益衡量。如果公众利益大于商业秘密的私益,则需要公开政府所搜集的相关商业秘密。如在District of Columbia inteach v.FDA案中,产品对公众的安全性高于企业的竞争地位的价值判断即是如此,但是目前通说对此分析到此为止,而不考虑是否有行政补偿的可能。商业秘密由企业基于行政监管的需要向政府提供,之后政府因为公益而公开企业的商业秘密无疑对第三人造成损害,尤其在对商业秘密界定时,政府信息公开规则采取的是财产理论——只有那些对企业竞争力、交易机会获取有着直接价值性的技术信息和经营信息才能被认定为商业秘密。依据行政法基本原理,政府在行政管理和社会公共事务中因合法行为给公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,应当依法予以行政补偿。在政府信息公开规则中,政府通过利益衡量公开第三人的商业秘密,对第三人的合法权益造成了损害,而无需承担行政补偿,这样有违行政法法理。

最后,利益衡量标准是事后的、个案的。政府信息公开是普遍规则、信息不公开是例外,这些规则本应是事先、常态和制度性的规则,以确保相对人、第三人等相关主体的合理预期,并以此规划自己的行为。但利益衡量的结果在事先都是不明确的,在利益衡量之后究竟谁的利益会被取舍也需要结合个案判断,这就难以让商业秘密持有人对政府的信息公开行为产生合理预期。预期的缺乏,不论对商业秘密持有人权益的保障还是对政府获取相关信息能力的保障都是不利的。

综上,利益衡量标准存在着诸多缺陷,只能是政府信息公开例外规则中“不得已”而采纳的标准。只有没有其他更加有效的标准时,才采纳利益衡量标准,如果可以找到其他更加有效的标准时,则不应当采纳利益衡量这一标准。针对利益衡量标准的弊端,笔者提出了告知义务标准,并认为其应当替代利益衡量标准,作为判断政府信息公开中商业秘密是否公开的判断依据。

三、商业秘密公开的告知义务标准

告知义务常见于保险合同、劳动合同和侵权责任等法律规定之中。《中华人民共和国侵权责任法》第55条规定医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施,需要实施手术、特殊检查和特殊治疗的,医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况。告知义务属于注意义务的一种,在损害发生时,如果未履行相应告知义务的行为人会被认定存在过错,需受到法律的否定性评价。我国行政法中也有关于告知义务的类似规定,如为了保障当事人的知情权,在行政处罚决定前行政机关对当事人有告知义务。不过,行政机关的告知义务与本文所言的告知义务的行为主体并不一致,也不存在特定联系。

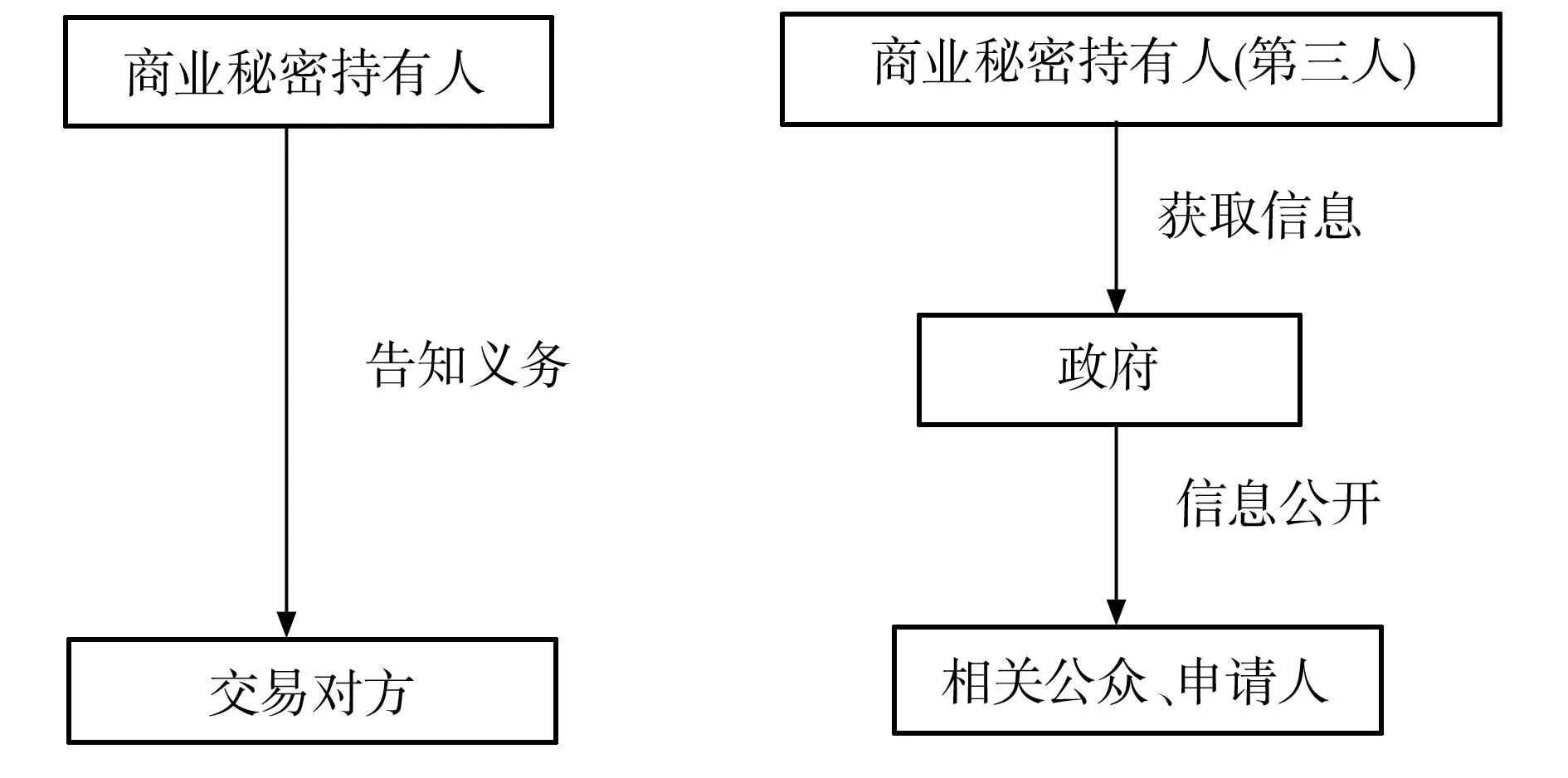

本文所言的告知义务,是指商业秘密持有人依据诚实信用原则所承担的告知交易对方重要信息的法律义务,在法律性质上,告知义务成为商业秘密保护的一项限制。随着经济社会的发展,行政主体介入平等主体交易活动,政府获取相关商业秘密形成相关政府信息,同时商业秘密则构成政府信息公开的例外,而告知义务的存在则可以成为对相关政府信息公开的理由,这里存在着当事人主体身份的转变。

图1为政府介入前后商业秘密披露比较。政府介入前对商业秘密的保护适用平等主体之间的规则,通过相应法律规范调整。交易的一方以作为商业秘密持有人的企业为代表,交易的另一方则以消费者等商品或服务的接受者为代表。在交易发生时,信息的不对称会造成利益的不平衡,通过损害交易对方的利益而损害公益,诸如手术造成的风险、食品成分不明的安全隐患等。依据诚实信用原则,交易应当满足交易的目的,所以会产生商业秘密持有人的告知义务,以矫正交易本身的不平衡。当交易对方是特定的人时,告知义务是对人的,仅限于交易双方,这时如果商业秘密的持有人要求交易对方承当保密义务,则商业秘密即使告知对方也仍然受到保护,如产品供货单、报价表等。当交易对方为不特定的人时(如消费者),这种对人的告知义务就演变为对世的公示义务,即向公众公开重要信息的义务,这种公示的常见方式是标注在商品的包装或说明中。

(a)政府介入前(b)政府介入后

图1政府介入前后商业秘密披露比较

政府介入后,基于社会管理和风险控制,会要求商业秘密持有人提供相关信息,这些信息会涉及到商业秘密。在以信息公开为原则、以信息不公开为例外的背景下,学界在一定程度上对申请公开的相对人和相关公众切身利益密切相关的政府信息有着公开倾向。目前的讨论忽视了政府介入前商业秘密持有人与交易相对人的法律关系以及是否存在相应的告知义务,故笔者提出告知义务标准用以替代利益衡量标准。

判断是否公开涉及商业秘密的政府信息,不在于商业秘密持有人和公众之间的利益衡量,而在于商业秘密持有人是否承担对交易相对人的告知义务,同时告知义务的范围也决定着相关商业秘密公开的范围。如产品和服务的安全性能直接涉及到对方的生命与健康,即使不存在相应的政府监管部门,生命与健康的相关风险也应当予以告知。再如房地产开发商本身并不对购房者承担告知行业成本的告知义务,所以政府也不会公开涉及房地产行业成本的相关政府信息。

相较于利益衡量标准所存在的不足,告知义务标准有着较大改善。

首先,利益取舍的标准明确。涉及到商业秘密的政府信息公开,必然会在公众和商业秘密持有人的利益之间进行取舍。在利益衡量的标准下,这种取舍只能凭借利益位阶的高低等因素。而在告知义务标准下,则以商业秘密持有人是否具备告知义务为标准,不必通过利益衡量进行判断。是否具备告知义务的判断远比利益位阶的判断更为明确、具体,能有效地避免相同位阶利益无法取舍的尴尬。

其次,第三人利益的有效保障。由于商业秘密的法律属性为第三人的财产,法律位阶远比人身利益、政治权利等权益低。所以,相较于利益衡量标准,告知义务标准更有益于商业秘密持有人利益的保障。当然,我国所面临的现实问题并非是商业秘密为政府信息公开所侵害,而是“公开原则”落实不到位。从这个角度而言,本文所提及的告知义务标准确有不合时宜之处,但从另一个角度而言,告知义务标准远比利益衡量标准明确。标准的明确所带来的直接效果就是政府权力的限缩,从而避免滥用。利益衡量标准无疑给了政府衡量的权力,而告知义务标准则与政府是否介入无关。从对“权力猖獗怀抱高度的怵惕之心”[11]而言,告知义务标准无疑更为有效地保障相对人和第三人的利益。

第三,合理解释行政补偿的缺失。涉及商业秘密的政府信息一旦公开则会对商业秘密的持有人造成财产损失,但因为公开所造成的损失并不会得到行政补偿。利益衡量标准并不能对行政补偿的缺失作出合理的解释,而在告知义务标准下,则可以合理解释行政补偿的缺失。在政府信息公开例外规则中,商业秘密的法律属性是第三人的财产,告知义务的法律属性是商业秘密之上的负担,即财产上的负担。商业秘密持有人享有商业秘密的财产权益就必须承担告知交易对方重要信息的负担,这种负担是诚实信用原则的要求。在政府信息公开层面上进行相关商业秘密的公开,本质上源于商业秘密告知义务在私法上的要求,所以,政府对相关商业秘密的公开行为并没有对商业秘密造成财产权益的损害,表面上商业秘密的财产减损仅仅是负担告知义务的体现。

第四,当事人合理预期的确定。相较于无法预期的利益衡量,告知义务可以给予商业秘密持有人更多的合理预期。诚实信用原则既是商业道德的要求,也是商业秘密持有人从事法律行为的要求。与交易对方密切相关的信息,甚至会影响到是否能争取到交易机会的重要信息。虽然判断相应的商业秘密是否具有告知义务也仍然是事后个案认定的,但诚实信用原则却是事先要求,这种要求无疑会增加当事人的合理预期、减少法律规范的不稳定性。故就规范效果而言,告知义务标准优于利益衡量标准。

最后,政府信息公开例外规则的完善。目前对于涉及商业秘密的政府信息公开的相关规则研究仍有空白之处,本文通过告知义务标准的设立,可以对其进行弥补。我国政府信息公开区分为主动公开和依申请的公开,由于商业秘密的存在,涉及商业秘密的政府信息公开只能属于依申请的公开,但不论何种方式的政府信息公开,只要公开就为不特定的人所知悉,不再具有秘密性,这种规则对商业秘密的保护极为不利。商业秘密所负担的告知义务主要针对交易对方,可能不涉及不特定的相对人,所以,应当以告知义务的对方是否具有保密义务为标准进一步对依申请的公开进行区分。依申请的公开可以区分为申请人具有保密义务和申请人不具有保密义务两种类型,当申请人具有保密义务时,申请人获知了相关商业秘密后则负有不能公之于众的义务,从而商业秘密即使被政府向相对人公开,仍然具有保密性,仍然可以作为商业秘密进行保护。

四、结语

学界对政府信息公开例外规则中的商业秘密研究有较多不足。在政府信息例外规则中,商业秘密的法律属性应当适用商业秘密保护的财产理论,之所以涉及商业秘密的政府信息应当公开,是因为该商业秘密的持有人需要承担告知义务,而该告知义务构成了商业秘密这一财产保护的负担。所以,在判断涉及商业秘密的政府信息是否公开时,应当采纳告知义务标准,而非利益衡量标准。

注释:

①参见Hyde Corporation v.Huffined(314 S.W.2d 763,1958)。

②参见E. L.Du Pont de Nemours and Co.v.Masland(244 U.S.1016,1917)。

③参见Ruckleshaus v.Monsanto Co.(457 U.S.986,1985)。

④参见Anderson v.Department of Health and Human Services(907 F 2d 936,1993)。

⑤该标准考察披露相关商业秘密的后果。如果披露致使商业秘密持有人竞争力降低,则会影响到商业秘密持有人提供其商业秘密的意愿,进而减弱了政府获得必要相关信息的能力,最终导致行政效率的下降,那么此种商业秘密不应当被政府披露。参见 National Park & Conservations Association v. Morton(498 F. 2d. 765,1973)。

参考文献

[1]王红一. 免于公开的商业机密的界定问题[J]. 暨南学报:哲学社会科学版, 2005(5):47-52.

[2]王敬波. 政府信息公开中的公共利益衡量[J]. 中国社会科学, 2014(9):105-124.

[3]Chisum D S, Jacobs M A.Understanding intellectual property law[M].Mattew Bender, 1992:1.

[4]刘春田. 知识产权法:第4版[M].北京:高等教育出版社, 北京大学出版社,2010:386.

[5]湛中乐,苏宇. 论政府信息公开排除范围的界定[J].行政法学研究, 2009(4):36-44.

[6]王名扬. 美国行政法:下[M].北京:中国法制出版社, 2005:977.

[7]王敬波. 阳光下的阴影:美国信息公开例外条款的司法实践[J].比较法研究, 2013(5):1-28.

[8]Tindall M W. Breast implact information as trade secrets: another look at FOIA’s fourth exemption[J].Administrative Law Journal of the American University, 1993,7:213-236.

[9]裴蓓. 政府信息公开中的“商业秘密”的认定问题——广州“房价成本”事件引出的思考[J].山东警察学院学报, 2007(4):16-19.

[10]刘文静. WTO透明度原则与我国行政公开制度[M].北京:法律出版社, 2008:123.

[11]张俊浩.民法学原理:上册[M].北京:中国政法大学出版社, 2000:7.

[责任编辑周莉]

中图分类号:D922.1

文献标志码:A

文章编号:1009-3699(2016)02-0195-05

作者简介:陈杰,天津科技大学法政学院讲师,法学博士,主要从事知识产权法研究.

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(编号:14YJC820016).

收稿日期:2015-09-25