神经刺激仪引导下肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞在单侧上肢手术患者中应用

2016-06-03张国强翁灿辉吴寿和

张国强 翁灿辉 吴寿和

广州医科大学附属乐从医院 佛山 528315

神经刺激仪引导下肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞在单侧上肢手术患者中应用

张国强翁灿辉吴寿和

广州医科大学附属乐从医院佛山528315

【摘要】目的观察神经刺激仪引到下肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞麻醉在单侧上肢手术患者中的应用效果。方法选取2013-02—2015-02于我院择期进行上肢手术的60例患者为观察对象,按随机数字表法分为观察组与对照组各30例。观察组在神经刺激仪引导下作肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞方案,对照组则给予传统异感定位神经阻滞方案,比较2组的神经阻滞效果,记录2组的阻滞时间、起效时间、手术时间及穿刺次数,统计术后并发症发生率。结果观察组操作时间(9.2±2.5)min,起效时间(11.5±2.1)min,穿刺次数(1.5±0.6)次,其阻滞优良率为96.7%,术后不良反应发生率为13.3%,其上述各指标与对照组相比差异均有统计学意义(P<0.05)。结论在单侧上肢手术中,采用神经刺激仪引导下的肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞方案,其操作简单,穿刺准确性高,操作时间短,起效时间快,整体不良反应发生率低,安全性高,阻滞效果好,值得推广。

【关键词】上肢手术;神经刺激仪;镇痛;阻滞

肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞是上肢手术常用麻醉方案,较全身麻醉方案而言,其对人体呼吸循环影响较小,手术镇痛效果好,可缩短患者术后恢复时间,保持患者清醒。但有研究报道表示,臂丛神经阻滞的成功率受到多种因素的影响,包括患者的合作情况、操作者的经验及异感部位定位的准确性等[1]。有观点表示,在神经刺激仪引导下作辅助定位操作,可避免血管损伤,无需定位异感神经,操作简单,可提高麻醉质量与神经阻滞的成功率,为上肢手术的术后镇痛奠定基础[2]。为进一步证实神经刺激仪引导下肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞方案在上肢手术中的应用效果,我院对近年来收治的60例患者进行对照分析,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料将2013-02—2015-02于我院择期进行上肢手术的60例患者为观察对象,所有患者均未合并重要器官器质性病变,排除既往上肢神经损害患者,排除凝血功能障碍患者,排除早期失代偿患者。按随机数字表法分为观察组与对照组各30例。对照组30例,男18例,女12例;年龄19~76岁,平均(46.2±6.7)岁;体质量40~78 kg,平均(56.2±3.2)kg;麻醉等级:Ⅰ~Ⅱ级。观察组30例,男19例,女11例;年龄20~78岁,平均(46.5±6.6)岁;体质量41~79 kg,平均(56.5±3.1)kg;麻醉等级:Ⅰ~Ⅱ级。2组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法观察组给予神经刺激仪引导下肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞方案。进入手术室后,监测患者生命体征,开放静脉通道,输注乳酸林格液。取仰卧体位,嘱患者双臂自然放于体侧,头稍偏向对侧,定位患者中斜角肌间沟,以前中斜角肌间沟偏中斜角肌前缘部分作为穿刺点。连接神经刺激仪,将仪器正极通过心电图电极连接患者皮肤,负极连接绝缘针。在针刺入患者皮肤后,启动。设定频率1.0 Hz,电流强度1.0 mA,作神经刺激,并调整刺激针位置至患者上肢正中神经,若出现明显肌肉颤动表现,则缓慢降低刺激电流强度,若最低强度状态下患者仍有显著的肌颤动表现,则可确定其为最接近神经位置。确定回吸无血后,于与绝缘针相连接的延长管内注入0.375%左旋布比卡因0.30 mL/kg。5 min后作腋路臂丛神经阻滞。后外展上臂90°,屈肘位90°,从患者腋动脉搏动最强处上端进针,调整刺激针位置至患者上肢正中神经或尺神经处,确定回吸无血后注入0.375%左旋布比卡因0.10 mL/kg。对照组则应用传统异感法作联合神经臂丛阻滞麻醉。取腋部腋动脉波动最高点作为穿刺点,阻滞方法同观察组。

1.3观察指标记录2组操作时间、起效时间、手术时间及穿刺次数。比较2组神经阻滞效果,记录2组不良反应发生率。采取VAS评分表[3]评估麻醉效果。优:0~3分,手术期间无痛感或轻微疼痛,但可耐受;良:4~6分,手术期间偶感疼痛,需辅以镇静药物;差:>7分,手术期间剧烈疼痛,需进行全身麻醉。阻滞成功:VAS评分达优良。

2结果

2.12组一般指标比较观察组操作时间、起效时间、穿刺次数与对照组相比差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组一般指标比较

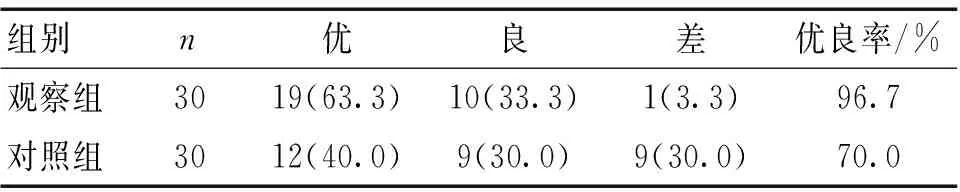

2.22组神经阻滞效果比较观察组操作优良率达96.7%,显著高于对照组的70.0%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组神经阻滞效果比较 [n(%)]

注:组间比较,P<0.05

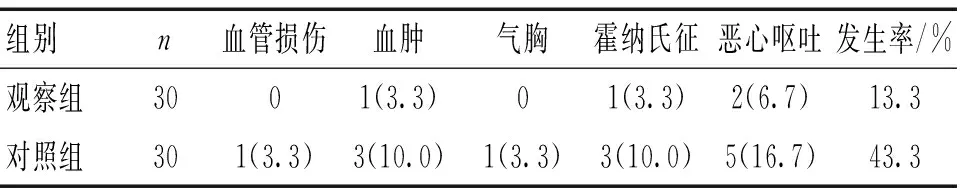

2.32组不良反应发生率比较观察组不良反应发生率为13.3%,显著低于对照组的43.3%(P<0.05)。见表3。

表3 2组不良反应发生率比较 [n(%)]

注:组间比较,P<0.05

3讨论

传统臂丛神经麻醉常用异感法,此种方案主观性较强,且对操作者要求较高,有赖于其丰富的临床经验及精准的操作方法。而对部分非合作且精神紧张的患者通常较难实现准确定位,并获取满意的麻醉效果。且部分反复穿刺患者可能出现血管损伤及神经损伤等不良反应,影响患者的术后恢复。而当前也有大量文献研究证实,在臂丛神经阻滞中引入神经刺激仪辅助进行穿刺处理,其穿刺针相对较细,且未触及患者神经干,可明显减轻患者的神经损伤,操作简单且迅速[4]。

肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞方案是临床上肢手术中常用的麻醉方案。但研究显示,若单纯采取肌间沟连续镇痛方案,可能存在上肢神经阻滞不全的问题,一般较难满足上肢尺桡侧混合切口手术的阻滞需求[5]。同时也有研究[6]表示,肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞方案的阻滞效果在很大程度上取决于穿刺定位的精准性。有学者[7]表示,辅助神经刺激仪作穿刺处理,以多条神经分次阻滞的方案,可有效提高阻滞的完善率,缩短阻滞起效时间,并减少局部麻醉药物的使用量,提高手术的安全性。神经刺激仪的主要作用原理在于将电刺激仪器所产生的单个脉冲刺激波传递至穿刺针,在穿刺针接近患者混合神经时,出现去极化反应,其中运动神经较易出现去极化表现,引起所支配肌肉呈收缩反应。无需通过穿刺异感判定,可直接通过观察患者肌肉收缩反应作评估。也有研究观点表示,较单一穿刺臂丛神经阻滞方案而言,多点神经阻滞可强化上肢麻醉效果。但从患者舒适度方面考虑,多点阻滞有其劣势[8]。

本文结果证实,观察组操作时间及阻滞起效时间均显著短于对照组,且其穿刺次数明显少于对照组,阻滞优良率显著高于对照组,同时其术后不良反应发生率明显低于对照组,差异有显著统计学意义(P<0.05),提示在上肢手术中,应用神经刺激仪引导下肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞方案,其阻滞效果好,安全性高,同时起效时间快,穿刺次数少。

综上所述,在上肢手术中应用神经刺激仪引导下肌间沟连续镇痛联合腋路臂丛神经阻滞麻醉,较传统异感法而言,其操作简单,影响因素少,操作时间短,起效快且阻滞效果好,不良反应发生率低,有较高的临床应用价值,值得推广。

4参考文献

[1]孟秀荣.神经刺激仪引导肌间沟复合腋路臂丛神经阻滞用于上肢手术[J].临床麻醉学杂志,2011,27(6):607.

[2]周向阳,马刚,高玉华,等.神经刺激仪辅助下连续肌间沟法联合腋路臂丛神经阻滞在上肢手术中的应用[J].宁夏医科大学学报,2010,32(9):1 015-1 016.

[3]杨纲华,卢增停,马钧阳,等.神经刺激仪引导行肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞用于高龄患者的临床观察[J].中国医师进修杂志,2014,37(6):34-36.

[4]张玮玮,杨云萍,陈强,等.在神经刺激仪引导下比较锁骨下和锁骨上臂丛神经阻滞的临床效果[J].山西医药杂志,2014,12(13):1 570-1 572.

[5]白涛,谭文斐,吴新军,等.神经刺激仪肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞麻醉的临床观察[J].山西医药杂志,2010,39(1):74-75.

[6]陈晓东,李鑫,徐同生,等.不同径路臂丛神经麻醉对术中止血带反应效果的比较[J].中国医药导刊,2014,10(6):976-977.

[7]赵璇,陈红,王义琳,等.神经刺激仪引导下腋路尺神经和桡神经阻滞效果比较[J].临床麻醉学杂志,2009,25(1):32-34.

[8]刘同喜,孙东岳.喙突下臂丛神经阻滞用于骨科上肢手术的效应观察[J].临床骨科杂志,2014,12(6):721-723.

(收稿 2015-07-04)

【中图分类号】R614

【文献标识码】A

【文章编号】1673-5110(2016)08-0078-02