例谈初中物理探究性教学中的问题与思考

2016-05-14马爱芳

马爱芳

怎样在初中物理教学中有效进行探究性教学?这一直是各类教科研活动中探讨的主要问题之一.笔者结合几次听评课活动的体验,对目前教学中所暴露出的问题谈一谈个人的看法.

一、过分追求学生课堂参与度,导致学生迷失探究方向

案例呈现 “声音产生原因”的探究

(1)比一比:提供学生一张纸、一条橡皮筋和一杯水,让学生尝试着让这些器材产生声音?看看谁的思路最多?谁的思路最独特?

(2)议一议:上述的物体在发出声音和不发出声音时有何区别?物体在产生声音时有哪些特征?

(3)试一试:请同学们把手指放在喉咙处,体验一下说话时手有什么感觉?将正在发出声音的音叉贴近脸颊,体验一下有什么感觉?

点评 让学生从实验到规律猜想,再到切身体验,上述流程设计相当流畅,而且学生的活动也很多,课堂氛围很热闹.但是更为深入地思考一下设计的基本思路,我们发现课堂仅止于热闹而已.关键就在第一步中,为了提升学生的参与度,教师设计的问题将学生的思维重点扭转到“谁的思路多”、“谁的思路最独特”上,使得学生探究定位在浅层的发声形式的探索上,而没有更为深入地思考发声的原因.

改进性操作 “声音产生原因”的探究

学生活动1:请学生按住声带的部位,请感受一下,你说话时有什么特别的感觉.

学生活动2:请将橡皮筋绷紧在手上,用另一只手去拨动它,观察橡皮筋在发声时,有什么特点?

教师引导学生总结:声带和橡皮筋都发生了振动.

教师引导学生猜想:物体发出声音的原因可能是因为振动.

学生活动3:用音叉进行实验,如何让其发声?怎样操作又可以让其迅速停止发声?

学生展示并归纳:敲击使其振动则可发出声音;按住使其振动停止则声音消失.结论,声音的产生是因为声源的振动.

上述改进性设计通过说话和橡皮筋振动,唤醒了学生已有认知中的相关经验,使其与探究目的发生联系,有效促进了知识的同化和顺应.此外,学生借助相关器材进行实验,强化了有关“振动发声”的认知.整个过程中,学生围绕贴近探究目标的问题进行实验、思考和总结,这样的设计有助于学生融入课堂,也有助于形成更为深刻的认知.

二、填空式教学弱化了学生对探究过程的体验

案例呈现 刻度尺的使用

教师以PPT课件的形式投影出以下填空题,引导学生结合书本阅读,学习刻度尺的使用方法.

(1)刻度尺怎样摆放?刻度尺上有刻度的一侧测量对象,并且摆正刻度尺位置,与测量对象的一端齐平;

(2)怎样看刻度?进行读数时,应使视线与刻度;

(3)怎样读数?对刻度尺进行读数时,需要进行估计读数,应该估读到;

(4)怎样规范记录?对长度测量结果进行记录时,应该写出和.

学生完成填空题并核对答案之后,教师再引导学生反复对读数进行强化练习,并强调估读的重要性.

点评 上述教学案例中提出的阅读问题其实就是一个阅读提纲,学生在教材中就可以直接找到答案,根本没有任何思维力度.就本课的教学难点——“估读”技能而言,上述教学过程只是以反复训练来实现效果,这其实只是让学生以机械重复的方式来固化有关能力的掌握,学生无法获取进行估读的本质性原因,因此教学效果受到限制.教学过程中,教师让学生以自我阅读的方式来获取读数技能,表面看来是一种自主学习,然而学生的思路被教师的问题框架所限制,自学能力的培养也是沦为空谈.

改建性操作 刻度尺的使用

先让学生结合教材阅读,以分组实验的方式尝试使用刻度尺进行测量操作,在学生都有所体验之后,对下面一组问题进行讨论.

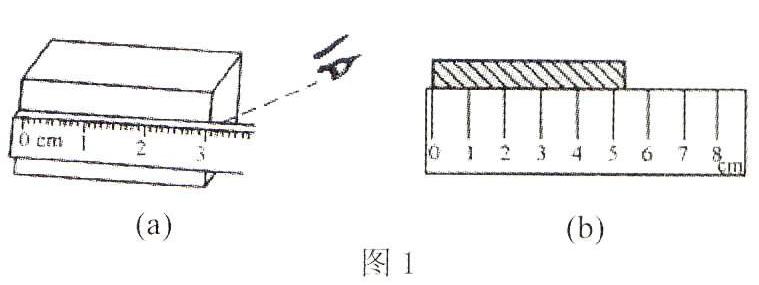

(1)如图1 (a)所示的测量操作有哪些不妥之处?

(2)某次实验中需要用刻度尺对长度进行测量,图1(b)所表示的正是某次测量的情景,但是读数时,小组内各成员出现争议,他们的读数结果包括:5 cm、5.2 cm、5.3 cm、5.4 cm、6 cm.请你来评价他们的读数结果.

学生通过思考和讨论,一般能指出问题(1)中的错误所在;就问题(2)他们也能将答案分成两类:5 cm和6 cm遗漏估读过程,属于不精确读数;其他三个数字从读数规则上都是合乎要求的,具体答案如何,可能有部分同学会举棋不定.

笔者一方面对学生的讨论结果进行肯定,同时针对学生在问题(2)上面的疑点,引导学生进行重点突破.

师:为什么答案5 cm和6 cm不对?

生:因为物体末端所出现的位置明确出现在5 cm右边,而没有达到6 cm.

师:很好,这一回答就突出了我们“估读”的意义:当长度对应的位置未被刻度覆盖,估读让我们的读数更加接近真实值.那么其他三个答案既然都是合理的,那么我们怎样对其进行处理呢?请相互讨论一下.

生讨论后得:取平均值.

提升训练:(1)对物理教材的厚度进行测量;(2)对物理教材内一张纸的厚度进行测量.

上述教学过程中,让学生结合阅读和体验刻度尺使用过程来探究刻度尺的使用方法,开放式的自主阅读提升学生自我收集整理信息的能力,而学生在真实体验过程中所获取的能力将更加深刻.教师再以问题的形式,强化学生对测量要点的把握,并以讨论的形式进一步强调估读的作用以及减小误差的实际做法,最后的提升训练,让学生立足于所学,探索直接测量和间接测量的做法.由此可见,即使是最基本的仪器操作教学,我们也能让学生以探究的形式来进行.

正如爱因斯坦所说:“兴趣是学生最好的老师”,我们在初中物理探究环节的设置上应尽可能地思考优化策略,借此有效地激发学生内在的物理学习兴趣,尤其是实验环节的优化,实践经验表明,注重教学设置的优化能够使学生形成非常强烈的求知欲,同时有助于培养学生创新意识和创新思维,充分体现了学生的学习主体性,最终实现“知之→乐知→好之”这一系列的转变.