我国博士招生“申请—考核制”的公平性制度设计

2016-05-06张宇迪贾晓明王战军

张宇迪 贾晓明 王战军

我国博士招生“申请—考核制”的公平性制度设计

张宇迪贾晓明王战军

摘要:针对博士招生“申请—考核制”在实施过程中面临的公平性困境,设计出一套促进博士招生公平的制度,即准入制度:基于院系所的博士生招生积分制;匹配制度:同行专家外审+导师审核+招生委员会面试三级考核制;保障制度:博士生质量的监测评估制和导师负责制。认为招生单位应以基于院系所的积分制为准入前提、以三级考核匹配制为重点、以博士生质量监测评估和导师负责制为保障,促进博士生招生工作的健康发展。

关键词:博士招生;申请—考核制;公平性

众所周知,博士招生以申请为主的方式在欧美大学中并不是什么新鲜事物,近年来在国内许多知名高校中,博士招生由考试制向“申请—考核制”的改革方兴未艾。在探索过程中,新制度的名称在相当长的时间内未完全统一,本文使用“申请—考核制”,但在引用其他资料时为忠实于原文,亦可能出现“申请—审核制”、“申请制”等不同表述。对于国内高校的此番集体借鉴,笔者尝试分析其缘由如下:第一,响应《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中提出的“以考试招生制度改革为突破口,克服一考定终身的弊端,推进素质教育实施和创新人才培养”[1],以及教育部等三部委下发的《关于深化研究生教育改革的意见》中“建立博士研究生选拔‘申请—审核’机制,发挥专家组审核作用,强化对科研创新能力和专业学术潜质的考察”的号召[2]。第二,迎合广大高校教师的期望,加大导师自主权,避免学校或院系层面的“一刀切”。有研究对6342位高校教师进行了调查,结果显示:不同区域、不同层次高校的教师对博士招生入学申请制一致高度认同[3]。第三,希望提高生源质量,更多地招到学术型而非考试型人才。正如有的学者所言,研究能力与考试能力有关联但并不等同,历史上许多著名学者甚至伟大学者的学习(考试成绩)都不算是优秀的,甚至是比较差的,例如涂尔干、爱因斯坦等[4]。复旦大学研招办主任吴宏翔亦表示,自从复旦在医学博士招生中首次尝试“申请—审核”制后,生源质量大为提高,毕业自985高校的生源超过此前10个百分点[5]。

但是,在热度如此高涨的趋势背后,我们仍然需要一些冷静的思考。“申请—考核制”这一舶来品是否能适应我国“人情文化流行”的土壤?是否会导致导师的权力滥用而产生“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”的悲剧?虽有研究指出,不同区域和层次的高校教师较为一致地认为招生放权给导师不会带来权力滥用[3],但该项研究的调查对象并未涉及高校教师之外的群体。有学者充满担忧地指出:博士申请制可以试行,但一定要有保证其公平、公正的制度作保障。否则,这种制度一定会生产出新的学术腐败,污染大学的博士生入学环境[6]。

其实,对博士招生“申请—考核制”的利益相关各方而言,公平性制度设计尤为重要。从学生的角度,公平的制度能够保证招生过程“唯贤不唯亲”;从导师的角度,公平的制度能减轻甚至消除面对“打招呼”的压力,招到真正有研究潜能的学生;从学校的角度,公平的制度有利于维护学校声誉,提高生源质量。本文尝试在梳理相关资料的基础上,厘清何谓招生公平,以及博士招生“申请—考核制”可能带来的公平性困境,并在此基础上设计出一套促进公平的博士招生制度,供博士招生单位参考。

一、博士招生“申请—考核制”可能带来的公平性困境

教育公平是指个体所受教育与其社会权利和自身素质之间的相称[7]。招生公平作为教育公平的重要内容,其作用在于保障这种“相称”的最初实现。对于博士生来说,在读期间的学业、科研、社会实践均与导师关系最为密切,因此,博士招生公平主要应体现在实现博士生和以导师为代表的教育环境之间的高度契合。下文将分析在实行博士招生“申请—考核制”的“师生契合”过程中,在准入、匹配、保障三个方面所遇到的困境。

第一,准入制度方面。由于博士生入学的申请人数可能远远大于拟招收人数,在进行精细化的匹配之前,有必要设置一道准入的门槛,对入学申请者进行初步筛选。准入制度面临的重大困境是:准入标准是否应基于客观指标的量化评估来实现?若采用客观指标的量化评估,是否在一定程度上又回到了考试制的老路上?例如,如果规定英语成绩必须达到大学英语六级××分才可进入后续招生环节则未免简单粗暴,可能遗漏掉英语能力虽欠佳,但总体上和导师非常匹配的人才。但若非如此,如何避免暗箱操作、避免招致“关系博士”的质疑?因此,亟需设计出一种既便于阳光化操作,又不致遗漏人才的准入制度。

第二,匹配制度方面。迈过了准入门槛的少数入学申请者,被视为和导师之间有了基本的相称,但是否和导师高度相称,仍需通过精细化的匹配过程才能探知。这里需要注意的两点是:首先,应赋予导师充分的自主权,邀请导师参与到整个精细化匹配的过程中;其次,如果在匹配过程中能获得本单位同事及外单位同行的协助,将能有效避免导师个人的视线盲区,实现全方位的匹配。在“申请—考核制”的改革实践中,导师已有一定的自主权,但如何能更加稳固?目前获得本单位同事的协助较容易,如何建立一套制度来寻求外单位同行的参与?这是目前在匹配制度方面所面临的主要困境。

第三,保障制度方面。与准入制度和匹配制度直接体现在招生环节中不同,保障制度体现在招生环节之外,是对招生公平的“反哺”。在入学后的教育过程中,最不利于招生公平的两大困境是:第一,从学生的角度,目前的博士生教育是“严进宽出”,申请者对入学过程十分重视,甚至视为“一劳永逸”的途径,表现在部分申请者在入学考核时准备充足,但真正入学后却较为平庸。如果博士生“严进宽出”的问题不改变,“申请—考核制”所体现的“一次考核定终身”与传统考试制所体现的“一考定终身”就没有显著区别,都会导致更多对学业没兴趣、对学位有兴趣的人来申请入学,从生源上破坏招生公平。第二,从导师的角度,以前博士生质量的高低对导师影响较小,是否能招收到精于学业的学生并非导师的重要关注点,给“关系博士”留下了方便之门。近年来,这种情况已经有所改变,但仍有继续改进的空间。未来,若博士生质量不能和导师考核的各方面挂钩,将不能促使导师有足够的动力遏制不适合博士阶段学习的人入学,这亦是从生源上破坏招生公平。

二、博士招生“申请—考核制”的公平性制度设计

1.准入制度:基于院系所的博士招生积分制

在近年来的高校行政改革过程中,各高校向院系所层面下放了许多权力,包括更多的招生自主权。基于院系所的招生实际上是由导师共同体来完成的,相同专业导师的通力协作,能有效避免个别导师的疏忽,筛选出与导师们基本匹配的人才,为后续招生环节中申请者与特定导师的精细化匹配做好铺垫。

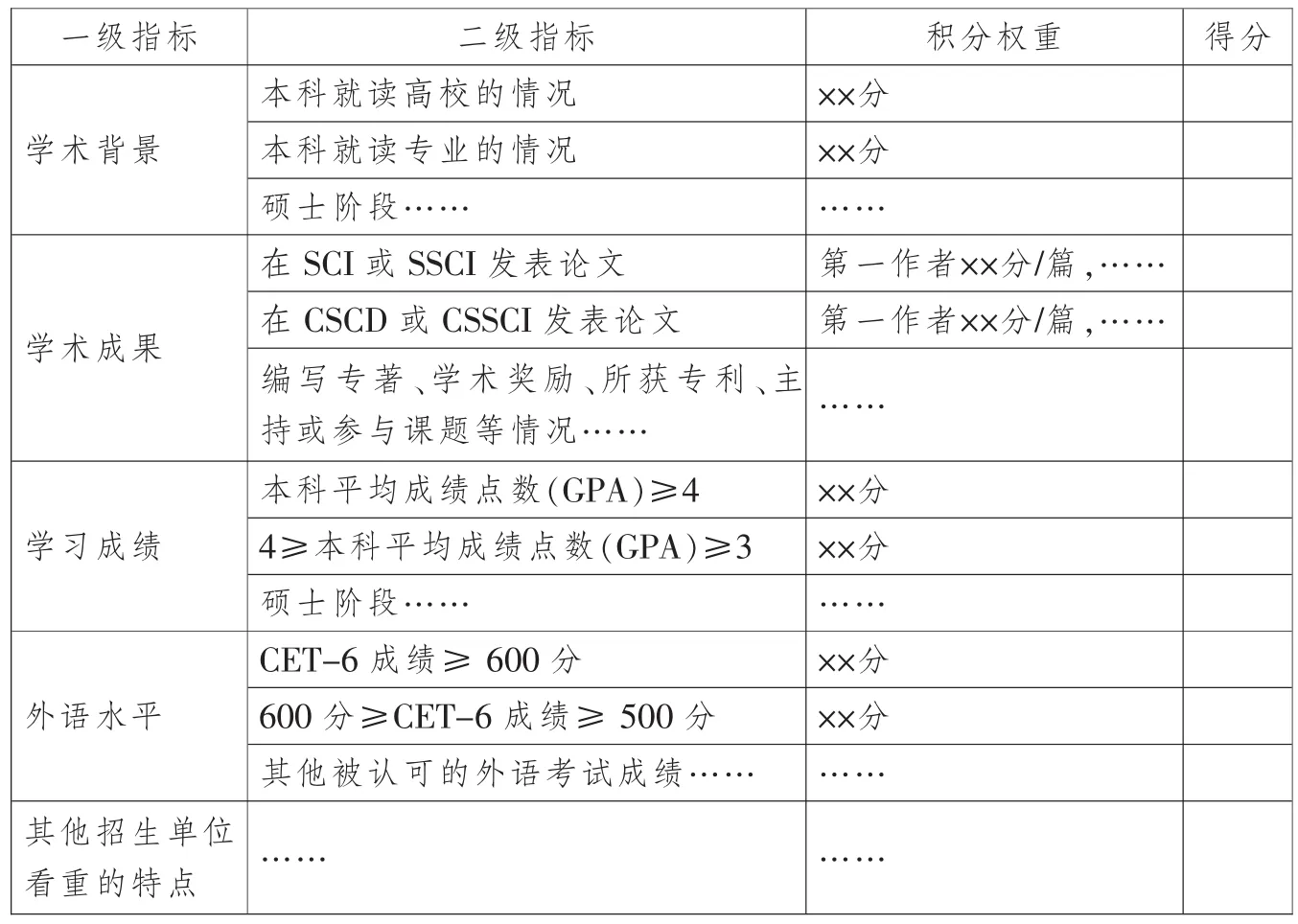

申请人能够获得积分的项目主要应包括学术背景、学术成果、学习成绩、外语水平及其他招生单位看重的特点。表1为积分评定表格的简单示意模版。

积分准入制继承了传统初试基于客观指标来评估的特点,便于阳光化操作,同时也对传统初试进行了重要改进:首先,传统初试筛选出的是没有短板的考生,考生的各科成绩都达到分数线是进入复试的必要条件,若某考生的大部分科目成绩极佳但某一科目成绩不达标,他将仍然与复试无缘。与此不同,积分准入制更加着眼于选拔有优势和特长的申请人,若申请人在积分评定表中的某方面得分较少,还可以通过从其他方面获得的积分来弥补,只要其总积分达到准入分数线,仍然可以进入博士招生的下一步程序。这项区别的背后是长板理论对短板理论的颠覆。越来越多的学者逐渐认识到:决定一个人成功与否的关键不在于短板,而在于长板(优势)[8,9]。其次,和传统初试的一次性考核不同,积分制是基于前期的学业表现,属于“过程性考核”,更少受到随机因素的干扰。

表1 博士招生积分评定表格的简单示意模版

2.匹配制度:同行专家外审+导师审核+招生委员会面试三级考核制

(1)同行专家外审。同行专家外审是指由外单位的2~4名相同学术领域的专家来审核入学申请人的匿名研究计划,并给出推荐、一般或不推荐的评定及具体理由。如果超过2/3的外审专家给出了“不推荐”的评定,原则上应不予录取。

在此过程中应注意三点:①这里所指的“研究计划”应区别于国外高校博士生入学申请人的“学术计划”。以斯坦福大学为例,要求学生提交的学术计划包括:在斯坦福大学申请学位的原因、为未来的研究所做的准备、研究兴趣和研究方向、未来的发展计划以及其他有助于高校了解学生情况的各种信息。但国内的情况是,博士生所参与的研究课题大多数是导师的课题,仅仅按照自己的想法撰写的研究计划很可能无法付诸实践。因此,博士生入学申请人应提前和导师取得联系,获得导师在撰写研究计划方面的建议。②为确保外审的有效性,外审专家应主要由导师来选定。③若外审专家的不推荐率低于2/3,原则上该申请人可进入下一步招生程序——导师审核,而专家所撰写的具体理由将成为导师的重要参考。

(2)导师审核。导师审核是指由招收博士生的导师亲自审核申请人的相关材料,并决定哪些申请人可以进入下一步招生程序——招生委员会面试。这一关键步骤是导师招生意愿的集中反映,也是导师招生自主权的重要体现。导师所审核的材料应包括:①包含申请人基本个人资料的报名表;②硕士论文(应届生可提供论文摘要和目录);③本科和硕士阶段的成绩单;④研究计划;⑤两封专家推荐信;⑥外语考试成绩证明;⑦其他导师认为应该提交的材料。

(3)招生委员会面试。在这一步骤中,由3~5名本单位的专家组成招生委员会,对博士生入学申请人进行不少于30分钟的面试,以全面考察申请人各方面的条件,并最终做出是否录取的决定。招生委员会的主席原则上应由招生的导师亲自担任,其他委员可帮助导师从各方面对申请人提问,他们的意见应成为导师的重要参考。

3.保障制度:博士生质量的监测评估制和导师负责制

(1)针对博士生的保障制度:博士生质量的监测评估制。我国传统的博士生考试入学制度属于“严进宽出”,博士生的淘汰率很低。有学者认为,缺乏淘汰机制带来三大问题:一是失去了有效的激励和督促机制;二是造成了大学与人才资源的巨大浪费;三是使中国高校学位的信誉和信用大大降低[3]。但鲜有人看到,“严进宽出”制度能够吸引擅长“一次性考核”的人,从生源上影响招生公平。

在博士招生“申请—考核制”改革的进程中,许多参与改革实践的高校认为,申请入学的难度小于考试入学,属于“宽进”,既然如此,就应配套以“严出”的制度。例如,复旦大学、华东师范大学等多所高校实行了与之配套的“博士候选人资格考试”,未通过该考试的博士研究生将不具备申请博士学位的资格。高校普遍希望通过“宽进严出”模式,筛选出符合要求的学生,来保证博士生培养的质量[5]。但是,博士候选人资格考试是否使招生制度回到了“一次性考核”的老路上来?是否仅是把原本在入学时的考试后移到就读中期?带着对这些质疑的思考,笔者提出:若要贯彻对“过程性考核”的重视,真正招收到对学业感兴趣有能力、而不是仅仅精于考试的人才,就应彻底破除“关键性考试”带来的弊端,探索建立对博士生进行常态化监测评估的机制。

监测评估是学者就高等教育评估提出的概念,其含义是:以预定目标为依据,通过对过程要素状态信息的持续收集、动态跟踪和客观描述,对教育活动是否在按照预定计划执行、向预定目标靠近等运行轨迹进行监控、预警和修正,从而确保教育目标的有效实现[10]。将监测评估用于博士生教育过程的具体方法是:对被监测博士生的学业活动设置若干条红线,红线之内是允许其正常活动的“阈”,若接近或超出红线,则需要对其进行预警或修正,若多次超出红线,则将失去博士学位获得资格。主要形式有:组建包含(但可不限于)院系所全体博士生导师的博士生质量监测评估委员会,定期听取博士生在学习、学术、实践等三方面的学业进展报告,并与博士生进行充分讨论,从而评估其学业进展方向是否与预定教育目标相契合。如果大多数委员会成员认为某博士生的学业进展方向不利于实现预定教育目标,应根据偏离的情况对其学业进展方向进行预警或修正。

(2)针对导师的保障制度:博士生质量的导师负责制。博士招生“申请—考核制”的框架赋予了导师很大的自主权:一方面是出于对绝大多数导师的责任心和荣誉感的信任;另一方面,也需要设计配套的制度来制衡导师的权力,避免强权之下产生的招生腐败。

制衡导师招生自主权的方式主要是建立博士生质量的导师负责制,其内容包括如下三个方面:①将博士生的质量与导师的聘用挂钩。例如,连续两年在所指导的即将毕业的博士生中有超过2/3未通过毕业论文答辩的,暂停博士生导师资格。②将导师可招收博士生的数量与培养质量挂钩。例如,当年有所带博士生的毕业论文答辩获得校级优秀的,次年可多招收一名博士生,等等。③将博士生的质量和导师的待遇挂钩。博士生取得学术成绩或获得学术奖励时,导师应当同时获得奖励;博士生学术水平不达标时,应暂停发放或扣除一部分博士生导师津贴。

博士招生“申请—考核制”还是在试行中的新生事物,其表现出的蓬勃势头让我们欣喜之余,不能不为其发展前景作更多的铺垫。建议实行“申请—考核制”的招生单位将公平性制度全方位地渗透到招生过程中,以基于院系所的积分制为准入前提,以三级考核匹配制为重点,以博士生质量监测评估和导师负责制为保障,促进博士招生工作的健康发展。

参考文献

[1]教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].(2010-07-29)[2015-03-21].http://news.xinhuanet.com/edu/2010-07/29/c_12389320.htm.

[2]教育部,国家发展改革委,财政部.关于深化研究生教育改革的意见(教研〔2013〕1号).2013-04-19.

[3]牛梦虎.我国学术型博士生招考选拔方式研究[D].上海:华东师范大学,2012.

[4]冷传莉.博士招生的制度意义和社会反思[J].贵州大学学报:社会科学版,2006(2):111.

[5]李征,黄纯一.博士“申请制”明年覆盖北大[N].文汇报,2014-07-16.

[6]刘广明.博士申请制:亦真亦幻的改革[J].科学新闻,2011 (10):78.

[7]曾继耘.论差异发展教学与教育公平的关系[J].中国教育学刊,2005(6):28-31.

[8]钟世军.评价学生应杜绝“木桶理论”[J].现代教育科学,2002(12):29.

[9]刘汉洪.决定人才的是长板[J].思想政治工作研究,2011 (2):55.

[10]王战军,王永林.监测评估:高等教育评估发展的新图景[J].复旦教育论坛,2014(2):5.

(责任编辑赵清华)

基金项目:2013年国家自然科学基金项目“高等教育监测评估理论与方法研究”(项目编号:71273029)

作者简介:张宇迪,北京理工大学人文与社会科学学院教育学博士生,北京100081;贾晓明,北京理工大学人文与社会科学学院教授,北京100081;王战军,北京理工大学学位与研究生教育研究中心主任,教授,北京100081。

DOI:10.16750/j.adge.2016.03.010