中国经济是否已经到达刘易斯拐点——基于边际生产力的实证检验

2016-04-11屈满学对外经济贸易大学金融学院北京100029

屈满学(对外经济贸易大学金融学院,北京100029)

中国经济是否已经到达刘易斯拐点——基于边际生产力的实证检验

屈满学

(对外经济贸易大学金融学院,北京100029)

摘要:论文利用第五次和第六次全国人口普查数据,将东部省份作为二元经济理论中工业部门的代表,在运用永续盘存法进行资本存量估计的基础上,应用边际生产力分析法,对中国是否到达刘易斯拐点进行了实证分析。结果发现,工业部门2010年的劳动边际生产力较2000有显著提高,推断出目前中国经济已经超越刘易斯拐点,这意味着我国的劳动力成本优势不在,劳动密集型产业竞争力下降。我国人口红利的逐步消失,除影响经济增长和国内企业的国际竞争力外,还会影响我国社会保障体系的可持续性,因此,加速产业结构升级、提高出生率和适当延长退休年龄,是缓解我国经济发展瓶颈的必要举措。

关键词:刘易斯拐点;边际生产力;人口红利

一、引言

刘易斯拐点(Lewisian Turning Point)由美国经济学家刘易斯(Lewis,1954)开创,后经拉尼斯和费景汉(Ranis & Fei,1961)等人扩展完善,用于反应一个经济体的劳动力是否由过剩转为短缺的转折点。发展中国家一般存在着较为发达的农业部门和相对落后的农业部门,农业部门一般有大量剩余劳动力,这些剩余劳动力为工业部门的发展提供了廉价的用工,但是随着经济的发展,一旦农业部门的剩余劳动力转移完毕,农业部门和工业部门的劳动力成本将逐渐趋于一体化。发展中国家在经济到达刘易斯拐点之后,工业部门要满足其增长的劳动力需求,就必须提高工资水平,或者说,整个经济继续增长,必然伴随着实际工资水平的显著提高。

蔡昉等人自2005年起开始讨论中国劳动力供给和经济发展中的刘易斯拐点问题[1],随后于2007年提出“中国经济发展已到达刘易斯拐点”的论断,引起了学术界的巨大争议。中国经济是否进入刘易斯拐点,至今仍然是学术界争论的热门话题,究其原因,与研究方法的选择不无关系。大体来看,已有文献所用的判定刘易斯拐点的方法可分两类,一是数量判定法,二是价格(工资)判定法,这是判定刘易斯拐点问题的最直接方法,因为一旦某经济体进入刘易斯拐点,将会产生劳动力成本的显著上升或劳动者数量上的短缺,因此,用劳动力短缺或工资的显著上升自然就成了判定刘易斯拐点的经典方法。价格判定法的优点在于方法简单明了,但该方法要用到劳动者工资调查数据,而这类数据的代表性和准确性不一定高,加之造成工资上涨的因素较为复杂。因此,将调查得到的工资水平上涨视为劳动力短缺的标志,可靠性不一定高。

本研究利用我国第六次全国人口普查数据,基于刘易斯—拉尼斯—费景汉模型,拟利用边际生产力分析法,对中国经济是否到达刘易斯拐点进行实证检验,以便为正确判断中国经济发展阶段提供有实证方法支撑的经验证据。

二、文献综述

Lewis(1954)提出,发展中国家的经济结构具有二元性,由一个生产率低下的农业部门(亦称农村部门、传统部门)和一个生产率较高的工业部门(亦称城市部门、现代部门)组成。经济的发展在某种意义上就是农村剩余劳动力逐步从农业部门向工业部门转移的过程[2]。在农村剩余劳动力转移完毕之前,工业部门面临劳动力的无穷供给,能够以一个固定水平的实际工资从农业部门中获得任意数量的劳动力。而在农村剩余劳动力转移完毕之后,劳动和资本一样成为稀缺资源,工业部门要获得更多劳动力的供给,就必须提高工资水平。

Lewis模型将经济增长与劳动力转移有机结合在一起,对大多数发展中国家普遍存在的农村劳动力转移现象提供了合理解释,成为经济发展理论的开创性作品。其缺陷在于未考虑农业部门的发展问题,假定农村富余劳动力在转移完毕以前一直可以低成本地无限供给,这可能与实际不符。Ranis & Fei(1961)在考虑上述缺陷的基础上对Lewis模型进行拓展,将经济发展划分为三个阶段[3],第一个阶段的典型特征为农业部门劳动力的边际生产力几乎为零,此阶段工业部门发展所需要的劳动力可以低成本地无限供给;在第二个阶段,农村富余劳动力趋于枯竭,农业部门的工资水平开始上涨;在第三个阶段,整个经济一体化,工业部门的工资随着劳动力市场供求状况发生变化。其中,第一个阶段和第二个阶段的分界点被称为Ranis & Fei第一转折点(或者“刘易斯第一拐点”),第二个阶段和第三个阶段的分界点被称为Ranis & Fei第二转折点(或者“刘易斯第二拐点”)。鉴于重要性的不同,人们通常关注的是第二转折点,亦称刘易斯拐点。此后,Ryoshin Minami、Moo-Ki Bai和李月利用价格判定法分别研究了日本[4]、韩国[5]和台湾[6]经济的刘易斯拐点。但总的来说,这方面的研究主要集中在中国内地。

1.认可“中国到达或者接近刘易斯拐点”的研究

蔡昉是国内最早关注中国人口红利和刘易斯拐点问题的学者,根据他的估算,我国大陆地区可转移的农村剩余劳动力为0.52亿,占农村户籍劳动人口的10.7%左右。在价格方面,他认为,城市正规劳动力市场实际工资水平(包括采掘业、制造业、建筑业、交通储备邮电、批零餐饮、社会服务等)自20世纪90年代末以来每年增长10%以上,五大样本城市的农村流动劳动力工资增速与本地劳动力相比要高60%以上,据此认为中国经济已到达刘易斯拐点[7]。

这一研究结论虽然引起了学术界的争议,但支持者不乏其人。其中,吴要武通过对我国城镇正规就业和非正规就业趋势的分析,认为我国大陆地区经济已经进入刘易斯拐点,时间大约在2002—2004年之间[8],但该研究的缺陷在于样本期数过少,结论因此缺乏说服力。黎煦根据美、日、英等国的农村剩余劳动力转移历史经验,从人均国民收入水平、劳动参与率变化、劳动力市场供求状况、制造业工资水平变动等方面,论证中国经济发展的刘易斯拐点已经来临。刘峰认为,人口结构变化、民工荒等迹象表明,我国的刘易斯拐点已经提前到来,或者已经非常逼近[9]。苏剑、盛磊等基于近年来民工荒大面积出现以及农民工真实工资水平大幅度提高的观点,认为我国经济发展很可能已经超过刘易斯拐点,或者至少已经处于刘易斯拐点附近,但并未为其论据提供充分说明。上述论点大多建立在定性分析基础上,可惜未能提供定量研究证据。

2.否定“中国到达或者接近刘易斯拐点”的研究

针对“中国到达或者接近刘易斯拐点”的观点,有不少学者提出反对意见。刘建进认为,不能仅仅根据城市初等劳动力市场工资水平的上涨和农村劳动力“能走的都走了”等微观现象,就判定中国已经到达刘易斯拐点,认为中国经济发展远未到达或者接近刘易斯拐点。此外,他根据2005年我国农村住户典型特征估计农业劳动力需求量,估算农村剩余劳动力在1亿以上。王春雷对拉尼斯、费景汉模型进行改进发现,如果将劳动力供求状况分为绝对过剩、相对短缺和绝对短缺等三种情形,分析了其中哪种情形会出现取决于工业部门劳动力增长率、劳动力增长率、从事农业劳动力在总劳动人口中的占比、失业率之间的关系,并据此估计了刘易斯拐点的到达时间(2024年)。耿元、林玳玳从劳动力供给弹性和城市化水平两个方面对中国到达刘易斯拐点的观点提出质疑[10]。

宋世方认为,尽管刘易斯拐点表现为劳动工资的上升,但是我国自1997年以来的工资数据表明,非农产业工资水平的上升,与农业劳动效率的提高与制度因素有关。在剔除制度因素后,无法断定非农劳动者工资是否显著提高,因此,我国经济并未达到刘易斯第二拐点[11]。贾先文、黄正泉等将我国农村从业人口平均耕地面积等资源禀赋、劳动力结构、经济结构等与各国的平均水平进行了比较,并按此标准对我国农村剩余劳动力进行了估计,认为我国刘易斯拐点尚未到来,进入时间大约在2030年[12]。该研究是基于国际比较得出的,其潜在假设为:世界各国接近刘易斯拐点时刻的经济结构、劳动力结构等方面基本相同且具有可比性,但是这一假设不一定成立,此外,该研究以农村潜在剩余劳动力全部转移完毕作为刘易斯拐点的到达标志,未考虑农村潜在剩余劳动力的动态变化。侯东民总结出我国“用工荒”的“一过性”特征,并从劳动力需求发展趋势、供求状况和劳动者基本权益保障等方面分析其原因,认为民工荒现象并不是刘易斯拐点接近的标志[13],而恰恰反映出我国劳动力大量过剩、劳动者基本权益保障不足的背景。

三、研究方法

1.刘易斯拐点的判定方法

如果工业部门的劳动力市场属于竞争市场,那么该部门的工资水平应当与劳动的边际生产力相等。根据(Lewis,1954)和Ranis & Fei(1961)的观点,如果工业部门的劳动边际生产力比基期有显著上升,则可判定该经济体在此期间超越了刘易斯拐点。与以往的价格判定法和数量判定法相比,该方法只需要国民经济统计数据和人口统计数据,无需使用工资数据,可避免由于劳动力价格数据的失真而造成的误判。同时,该方法也无需对农业部门和工业部门的劳动力供求进行估计,可靠性较强且具有一定的创新性。

基于中国不同省份经济发展不平衡的事实,本文将全国31个省份按照2010年人均GDP分为两组,整体来看,我国东部沿海地区的人均GDP较高,而西部省份的人均GDP较低,因此,本研究根据人均GDP的高低,将北京、天津、广东、江苏、山东等16个省市作为工业部门的代表,将其人均收入较低的省份作为为农业部门的代表。通过比较2000到2010年之间,我国工业部门的劳动边际生产力是否有显著提高,并以此为依据判定该时间段刘易斯拐点出现与否。

边际生产力分析法,可视为扩展的价格判定法,基于该方法判定刘易斯拐点问题,首先需要选择和确定生产要素和产出间的关系,即生产函数,以便估计各要素投入与产出间的关系,本研究主要目的在于分析劳动的边际生产力,因此假定生产函数符合Cobb-Douglass函数形式。

上式中,Y为总产出,K为资本存量,L为劳动力,且有α≥0,β≥0,A>0。

2.资本存量的估计

估计Cobb-Douglass函数需要用到投资存量,但是我国对外披露的统计数据无投资存量数据,因此需要研究者对之进行估计,本研究拟采用核算资本存量最常用的永续盘存法(Perpetual Inventory Method)来进行估计,基本公式如下:

其中,Kt为资本存量,It为投资额,Pt为价格指数,dt为折旧率。利用上式估计资本存量,关键在于确定投资流量、基期资本存量和固定资产折旧率。本研究选取固定资本形成总额作为投资流量指标,且假定资本存量增长率与产出增长率相同,公式如下:

其中,I0为投资额,d0为折旧率,g0为产出平均增长率。

鉴于以往研究估算的折旧率虽然不尽相同,但大体范围在5%-10%之间,其中以5%居多,本研究拟采用国际上通用的5%折旧率进行估算。

3.数据来源

各省(区、市)地区生产总值、固定资本形成总额和固定资本投资价格指数来源于国家统计局统计年鉴。人口数据来源于我国第五次和第六次人口普查数据,但对出国留学人口数进行了扣除。考虑到人口普查的口径、劳动法规限制及社会用工实际,假定劳动年龄段为20-59岁,但在实际用工中可能存在20岁之前或者59岁之后的劳动者,因此本文分别以15-59岁、15-64岁以及20-64岁等三个年龄段作为备择劳动年龄段,进行稳健性检验。

四、实证结果

1.生产函数估计

为了方便数据处理,将方程(1)取对数,然后进行回归分析,其中加入了虚拟变量变量h,如果是2010年的样本,取h=1,否则取h=0,回归结果详见表1。

表1生产函数估计结果

由表1可以看出,即使是在10%的显著性水平下,代表年份的虚拟变量h及其与其它解释变量的交叉积的回归系数均不显著,这表明,横截面差异不会以任何形式对生产函数的具体特征产生显著影响。可以认为,发达省份2000年和2010年的生产函数相同,因此,发达省份的生产函数可表示为:

2.边际生产力对比

将相应数据代入所估计的发达省份的生产函数,可以计算得到发达省份2000年和2010年劳动力的边际生产力,其数据如表2。

表2发达省份劳动的边际生产力

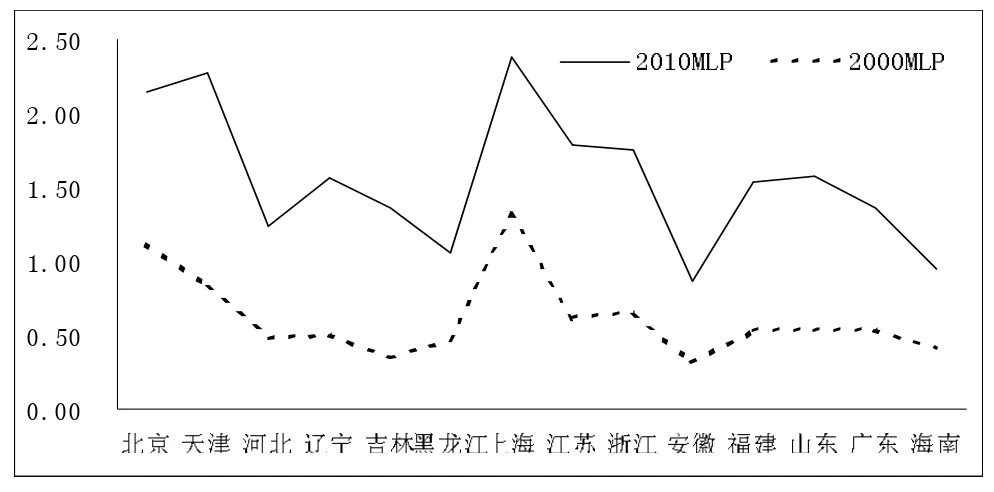

为了直观期间,我们对发达省份2000年和2010年劳动的边际生产力进行了对比,如图1所示,我国大陆发达地区2010年劳动边际生产力在统计意义上显著高于2000年劳动边际生产力。

3.稳健性检验

为了考察研究结论对于劳动年龄段设定的敏感性,本文分别针对15-59岁、15-64岁以及20-64岁等备择劳动年龄段,在重新估计生产函数的基础上计算和比较了发达省份2000年和2010年劳动的边际生产力,所得结果分别如图2、图3和图4所示。

由图2、图3和图4可以看出,在备择劳动年龄段下,发达省份2010年和2000年劳动的边际生产力之间的关系,与20-59岁的劳动年龄段对应的结果完全一致,这说明本文的分析对于劳动年龄段的不同设定而言,具有一定的稳定性。

图1发达省份2000年和2010年劳动的边际生产力对比(20-59)

图2发达省份2000年和2010年劳动力的边际生产力对比(15-59)

图3发达省份2000年和2010年劳动的边际生产力对比(20-64)

图4发达省份2000年和2010年劳动的边际生产力对比(15-64)

根据Lewis(1954)以及Ranis & Fei(1961)的论断,在二元经济模式下,农业部门的剩余劳动力,为我国工业部门的快速发展提供了劳动力基础,在刘易斯拐点之前,工业部门的实际工资水平会保持不变。但在农业部门富余劳动力转移完毕之后,工业部门不得不面对工资水平日益提高的劳动用工,表现为劳动数量的短缺、工资水平或边际劳动生产力的显著提高。以上分析显示出我国大陆发达地区2010年的边际生产力较2000年有显著提高,表明我国经济至少已于2000—2010年之间进入了刘易斯拐点。

以上结论隐含的假设为2000年我国经济尚未进入刘易斯拐点,该方法优点在于简单明了,使用方便,但其缺陷在于无预见性,因此我们无法判定我国进入刘易斯拐点的具体年份或更精确的时间段。如何利用现有的人口数据,对我国进入刘易斯拐点的时间段再行细化,是今后值得再行研究的问题。

五、结论与政策建议

本文提出了一种基于生产函数的新的判定刘易斯拐点的方法,通过比较不同时间段,劳动的边际生产力是否有显著提高来判定我国经济是否已经进入刘易斯拐点。

中国经济已经超越刘易斯轨点的事实说明,中国潜在的人口红利正在消失,劳动力成本在不断攀升,这意味着我国劳动力成本优势不在,过去依靠劳动成本优势和资源拉动的经济增长方式将难以维继。经济增速下滑,出口竞争力下降,劳动密集型产业逐步外移,可能会成为新常态,因此,整个经济可能面临着新一轮的转型升级压力。改革开放以来,我国从农业大国发展成为世界制造业大国,在冶金、化工、建材、机械设备等领域形成了庞大的生产能力。据世界贸易组织统计,我国是世界第一大制造业出口大国,2013年制造业出口额占全球出口额的13%,其中粗钢、水泥、棉布、电视机、电冰箱、手机、服装、鞋类和玩具等制造业产品稳居世界第一,但是这些产品大多以劳动密集型为主,劳动力成本的上升,自然会削弱劳动密集型产品的国际竞争能力。因此,加快产业结构升级、加速推进制造业的技术替代水平,打造工业产业2.0版,是一项迫切的任务。

2000年第五次人口普查数据表明,我国当时的总和生育率为1.22,即我国育龄期妇女平均生育1.22个孩子,这一数字低于国际公认的更替水平以下。2010年我国第六次人口普查数据显示,我国的总和生育率进一步下降到了1.18,比同期西班牙、葡萄牙等发达国家的总和生育率还低,表明我国生育率已进入世界低生育率国家行列。人口规模既是负担,也是资源,过低的生育水平,不利于人口的更替,各类预测数据表明,我国的人口老龄化趋势日趋严重。随着人口红利的转变,以及预期寿命的延长,我国的老年抚养比进入不可逆转的上升期。

国际经验表明,人口红利的消失,会对国民养老账户的可持续性构成威胁。在现有生育水平下,我国的经济发展中的边际成本可能会持续上升,除影响经济增长和国际竞争力外,可能对我国养老体系构成挑战[14]。在经济增长持续放缓,老年抚养比逐渐提高的情况下,加大了我国社会保障的脆弱性,导致我国养老账户财务的可持续性下降。因此,人口结构的变迁对经济增长和社会保障的潜在影响,也是今后需要深入研究的重大课题。据统计,全球平均退休年龄为67岁,而我国男性当前平均退休年龄约为60岁,而女性退休年龄在50-55岁之间。因此,在计划生育政策逐步调整的背景下,逐步提高退休年龄,特别是女性的退休年龄,是维持我国社会保障收支平衡和保障我国社会保障体系可持续性的必要举措。✿

参考文献:

[1]蔡昉.劳动力短缺:我们是否应该未雨绸缪[J].中国人口科学,2005(6):11-16.

[2]Lewis,A.Economic Development with Unlimited Supplies of Labor [J].Manchester School,1954,22(5):139-192.

[3]Gustav Ranis.& John.C.H.Fei.A theory of Economic Development[J].American Economic Review,1961,51(4):533-565.

[4]Ryoshin Minami.The Turning Point in the Japanese Economy[J].Quarterly Journal of Economics,1968,82(3):380-402.

[5]Moo-Ki Bai.The Turning Point in the Korean Economy[J].Developing Economies,1982,20(2):117-140.

[6]李月.刘易斯转折点的跨越与挑战——对台湾20世纪60—70年代经济政策的分析及借鉴[J].财经问题研究,2008(9):30-36.

[7]蔡昉.中国人口与劳动问题报告[M].北京:社会科学文献出版社,2007:95-111.

[8]吴要武.“刘易斯转折点”来临:我国劳动力市场调整的机遇[J].开放导报,2007 (3):50-56.

[9]刘峰.后金融危机时代的“刘易斯拐点”和金融改革[J].特区经济,2010(10):121-123.

[10]耿元,林玳玳.中国的刘易斯转折点来到了吗——质疑2007年人口与劳动问题报告[J].经济问题探索,2008(9):47-50.

[11]宋世方.刘易斯转折点:理论与检验[J].经济学家,2009(2):69-75.

[12]贾先文,黄正泉,黄蔡芬.论我国农村剩余劳动力转移的“拐点”[J].改革与战略,2010,26(1):94-96.

[13]侯东民.不能误读了“用工荒”现象[J].人民论坛,2011(3):52-54.

[14]聂高辉,黄明清.人口老龄化对产业结构升级的动态效应与区域差异——基于省际动态面板数据模型的实证分析[J].科学决策,2015(11):1-17.

Has Chinese Economy Run into Lewis Turning Point:An Empirical Test Based on Marginal Productivity

QU Man-xue

(School of Finance,University of International Business and Economics,Beijing 100029)

Abstract:Based on data from the fifth and sixth National Census,the paper uses eastern provinces of China to represent industrial sectors in Dual Economy Theory and perpetual inventory method to measure capital stock.After that,marginal productivity method is used to conduct an empirical research on the definition of different stages in Chinese development.Results show that the marginal productivity of labor in the industrial sector increased significantly between 2000 and 2010,which indicates that the current Chinese economy has gone beyond the Lewis Turning Point.This means that China no longer possesses demographic dividend and the competitiveness of labor-intensive industry will decline.The decline in demographic dividend will influence not only economic growth and international competitiveness of domestic corporations,but the sustainability of social security system.In conclusion,accelerating the upgrading of industrial structure and increasing birth rate as well as appropriately extending retirement age will be necessary measures to alleviate the bottleneck of economy development.

Key words:Lewis Turning Point;Marginal Productivity;Demographic Dividend

作者简介:屈满学,男,甘肃平凉人,对外经济贸易大学金融学院副教授,研究方向:人口红利。

基金项目:国务院第六次全国人口普查中标课题:中国的人口红利与刘易斯拐点问题研究;全国教育科学规划立项课题:高校教师与学校之间的法律关系及其社会保障问题研究(项目编号:EIA090414)。

中图分类号:F061.2

文献标志码:A

文章编号:1007-0672(2016)02-0035-05

收稿日期:2015-11-03