亚洲女性收入对生育率影响的国际比较研究——基于劳动参与率、受教育程度、就业方式的视角

2016-04-11张文晓辽宁大学人口研究所沈阳110036

王 玥,王 丹,张文晓(辽宁大学人口研究所,沈阳110036)

亚洲女性收入对生育率影响的国际比较研究——基于劳动参与率、受教育程度、就业方式的视角

王玥,王丹,张文晓

(辽宁大学人口研究所,沈阳110036)

摘要:通过构建家庭效用函数模型,论证了家庭收入增长中女性收入对家庭生育决策的影响,说明了随着女性收入的提高,会降低生育率。进一步,通过引用女性劳动参与率、受教育程度及就业方式作为女性收入对生育率影响的中间变量,再运用相关数据进行实证分析,发现女性劳动参与率、受教育程度对生育率有着负向的影响,而女性非全日制就业方式对生育率有着正向的影响。再进一步,对亚洲各国生育政策的调整进行国际比较,探讨生育政策的具体措施与影响女性收入的三个因素之间的关系,最后针对中国目前的生育水平提出两方面的建议:硬政策的完善和软环境的支持,以有助于提高人口素质,优化人口结构。

关键词:生育率;女性收入;劳动参与率;受教育程度;就业方式;国际比较

一、引言

国外学者对于生育率的有关分析可分为宏观和微观两个层面。从宏观层面来看,伊斯特林(1985)等人认为,城市化促进传统农业社会向现代工业社会转变,从而会冲击传统婚育观念;同时就业竞争和生活不安定会促使进城人口推迟婚育年龄;人们脱离乡村转变到城市生活比较容易接受生育控制等[2]。弗里德曼(1979)认为生育率的下降与文化因素密切相关,当妇女地位低下、缺乏教育,同时几乎不参与任何社会经济劳动,生育率往往偏高;相反,生育率则偏低。从微观层面来看,莱宾斯坦和贝克尔(1987)将消费者行为理论运用到家庭中对生育率进行了研究,并提出成本—效益理论,在他们看来,家庭的生育决策是在孩子与其他物品之间寻求效用函数的最大值,在家庭收入水平一定时,生育孩子的数量由孩子价格决定,当家庭收入发生变化时,父母的生育观也会发生改变[2]。

相对于国外学者在理论方面的研究,国内学者对生育率的探讨则更侧重于实证方面的分析。在生育率的影响因素方面,刘鹏(2012)采用了中国健康营养调查(CHNS)九个省份的截面数据,对我国女性生育数量及意愿的非政策影响因素进行分析,结果发现:教育、工资、医疗保险等都对生育有负的影响,而家庭、健康状况等对生育则有正的影响[3]。在生育率与收入方面,张伊娜、刘建波等(2007)从经济学角度分析了家庭收入对生育决策的影响,他们认为生育率与家庭收入并不总是呈负相关,而是收入达到一定水平以后,生育率水平会转而上升,即“收入-生育率”曲线基本呈扁平“U”形曲线形态[4]。薛继亮、张建武(2013)利用人均GDP和总和生育率的时间序列数据,对我国生育率变化的原因进行了实证分析,结果发现总和生育率和收入之间存在显著的线性关系,并且二者之间存在一个同期效应,相互作用[5]。

综上所述,国外学者主要在有关生育率的理论模型方面做了深入研究,而国内学者多数是通过运用统计分析方法对相关数据进行实证分析。本文通过引入家庭效用函数模型,论证了家庭收入增长中女性收入对生育率的影响,同时引用女性劳动参与率、受教育程度及就业方式三个因素作为女性收入对生育率(本文所指为总和生育率)影响的中间变量,再运用亚洲国家或地区的相关数据进行实证分析(根据亚洲各国或地区经济发展情况及总和生育率总体变动趋势,本文主要选择东亚、东南亚的一些具有代表性的国家或地区进行比较分析),总结女性劳动参与率、受教育程度、就业方式与总和生育率的变动规律。进一步对亚洲各国生育政策的调整进行国际比较,并针对中国的生育水平提出相应的政策建议。

二、模型构建及影响女性收入的变量选择

(一)模型构建

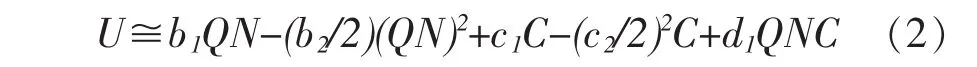

依据贝克尔关于家庭对孩子需求的理论,构建家庭效用函数模型。假设夫妇一生的效用包含两部分,一部分为孩子带来的效用,即生育孩子的数量N以及提高孩子的质量Q,另一部分为夫妇的效用,即用于自身的消费C,可以记为:

半年末,我们对下半年的市场进行展望,发布了《逢八魔咒难逃 下半年如何应对》的封面文章。彼时我们认为,上半年尤其是二季度市场的暴跌情形,除了有国内去杠杆紧信用的负面因素在里面,更多是受中美贸易摩擦的影响,外患大于内忧的背景下,我们给出了“关注内需桃花源 现金流佳好种田”的观点,并提出三个配置思路,一是规避中美贸易战的不确定性,寻找内需板块的确定性;二是选择现金流良好的公司;三是关注海外资金配置A股的方向。这些方向上的主要标的集中在上证50中,而后者在三季度的表现为5.11%,显著跑赢大盘。

为简化分析,将(1)式近似为二次函数形式:

为保证函数的凹性,bi,ci,di系数均为正数。

由此,家庭生育决策就成为如何实现夫妇期望效用最大化的问题:

同时必须满足的约束条件:

Y为收入(Y=wT+H,w为妻子接受的平均小时市场工资,T为妻子时间,H为丈夫终身收入及家庭非劳动财富),PN为抚养孩子的全部成本(PN=q·πc,提高每个孩子质量所需投入可记为q=(Xc/N,Lc/N),Xc为夫妇投入所有子女的商品总量,Lc为夫妇投入所有子女的时间总量,πc为孩子质量的影子价格)。

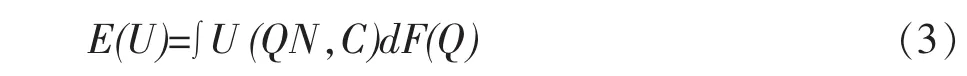

使a=-b2[Var(Q)+q2]-d1qPN-PN2c2,为负数,可对(5)式求偏导,可得:

由式(6)可知孩子质量Q与孩子数量N之间存在替代关系,然而孩子质量的不确定性可能会影响收入,对(6)求对Y的偏导:

由式(7)可知实际收入的增长增加了生育不确定性的负面影响,可进一步构建:

由式(9)可知当收入增加时,父母消费的增速大于对孩子数量的增速,随着人们越来越富裕,他们相对于具有不确定性的孩子之外,更倾向于从确定的资源中获得满足,而不是不确定的孩子[6]。所以家庭收入的增加,会降低生育率。由于在传统家庭,养育子女是时间的密集型,主要花费的是女性的时间,假定在家里只有女性的时间是生产性的,丈夫的时间是非生产性的,那么,丈夫具有在市场上“全日”工作的刺激,他的终身收入或财富就成为一个外生变量,家庭收入就取决于妻子的收入,即妻子收入的增加会降低生育率。这个结论与Becker(2000)提出的结论一致:母亲的收入越高,其生育孩子的时间成本越大,对孩子的需求越小;父亲的收入越高,孩子的相对价值(价格)越小,对孩子的需求越大。

(二)影响女性收入的变量选择

变量一:女性劳动参与率。所谓女性劳动参与率,是指女性经济活动人口占女性劳动年龄人口的比率,用来衡量女性参与经济活动状况的指标。在一定程度上,收入与劳动参与率是相互作用的关系,对于女性收入来说,女性劳动参与率可作为其中的一个重要衡量指标。国际上的许多实证研究发现,女性生育子女的数量与其劳动力供给是负相关的,例如Hyunbae Chun与Jeungil Oh(2002)估计了生育对韩国已婚女性的劳动参与影响。结果发现,生育大幅降低了韩国已婚女性的劳动参与率[7]。由此可知,女性劳动参与率与生育率之间关系密切,文章所采用的女性劳动参与率是指占15岁以上女性人口的百分比。

变量二:女性受教育程度。教育作为人力资本投资的重要途径,可以提高个人的职业素养、丰富自身的知识储备。张质(2012)基于CHIP数据的实证研究,认为教育、家庭社会资本都能显著提高个人收入水平,并且随着教育程度的提高,其收入水平也随之提高[8]。由此可见,女性受教育程度是女性收入的一个重要变量。人口学和经济学中最广为接受的理论认为(Willis,1973;Barro and Becker,1988;Livi-Baci,1997)受教育程度的提高使得女性生育率下降是由于时间的机会成本上升,因为养育孩子和父母其他的生产相比是更加时间密集型的一种活动[9]。文章采用受高等教育女性劳动力作为衡量女性受教育程度的具体指标。

变量三:女性就业方式。随着社会经济的发展以及女性社会地位的提高,女性就业率日渐上升,不同就业方式直接影响着收入的高低,因此,女性就业方式是影响女性收入的一个重要变量。於嘉、谢宇(2014)分析了生育对我国女性工资率的影响,研究发现,从事管理与职业技术工作和国有部门工作行业的女性生育行为对工资率的负面影响更为显著[10]。可见,女性就业方式的不同对于生育行为产生不同的影响。文章将女性就业方式分为全日制就业与非全日制就业两种方式,运用女性非全日制就业与全日制就业相关数据探讨女性的两种就业方式分别对于生育率产生何种影响。

三、实证分析

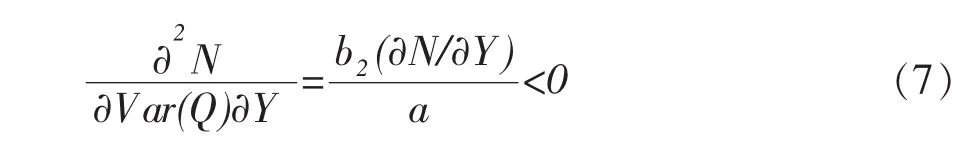

(一)女性劳动参与率与总和生育率的变动规律

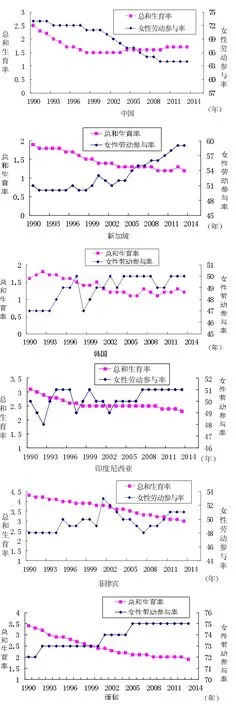

图1 1990—2013年亚洲六国女性劳动参与率与总和生育率变动趋势

通过比较中国、新加坡、韩国、印度尼西亚、菲律宾、缅甸亚洲六国的女性劳动参与率与总和生育率之间的关系(见图1),1990年至2013年六个国家的总和生育率均呈下降趋势,除中国外,其他五个国家的女性劳动参与率呈现不同程度的上升状态。中国的总和生育率自1990年至20世纪末逐步下降,进入21世纪以来,我国的生育率有所回升,但总体的生育水平仍然较低,截止2013年,中国的总和生育率为1.7,已低于生育更替水平2.1。中国的女性劳动参与率不同于其他五国,呈现下降趋势,1992年以后开始缓慢下降,2010年至2013年基本稳定在64%,虽然我国的女性劳动参与率呈现下降趋势,但其仍然高于世界平均的女性劳动参与率,也远远高于其他部分亚洲国家,如韩国、新加坡等。新加坡的女性劳动参与率整体呈稳步上升趋势,截止2013年,新加坡女性劳动参与率达到59%,而其总和生育率由1990年的1.9下降到2013年的1.2,生育率已经跌破1.3的水平进入到超低生育率的行列。韩国的女性劳动参与率总体呈波动上升趋势,1998年由于受到亚洲金融危机的影响,女性劳动参与率相对前一年下降3个百分点,之后又呈现波动上升趋势。而韩国的总和生育率总体呈下降趋势,2005年跌至1.1,此后由于韩国政府出台了一系列鼓励生育的政策,生育率有所回升,但效果并不明显。印度尼西亚的女性劳动参与率在波动中呈上升趋势,从2002年以后,其女性劳动参与率呈稳步上升的趋势,而其总和生育率则平稳下降,由1990年的3.1下降到2013年的2.3。菲律宾的女性劳动参与率自1994年至2001年波动上升,之后到2007年缓慢下降一段时间,2008年以后,又开始稳步上升,其总和生育率则呈缓慢下降趋势,由1990年4.3下降到2013年的3.0。缅甸的女性劳动参与率呈现明显的阶梯式上升趋势,由1990年的72%上升到2013年75%,而其总和生育率呈逐步下降趋势,由1990年3.4下降到2013年的1.9。综上所述,从整体的变动趋势来看,除中国比较特殊外,其他亚洲五国的女性劳动参与率与总和生育率之间总体上呈现负向相关的关系,即随着女性劳动参与率的上升,总和生育率呈下降趋势。

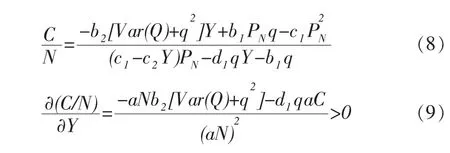

(二)女性受教育程度与总和生育率的变动规律

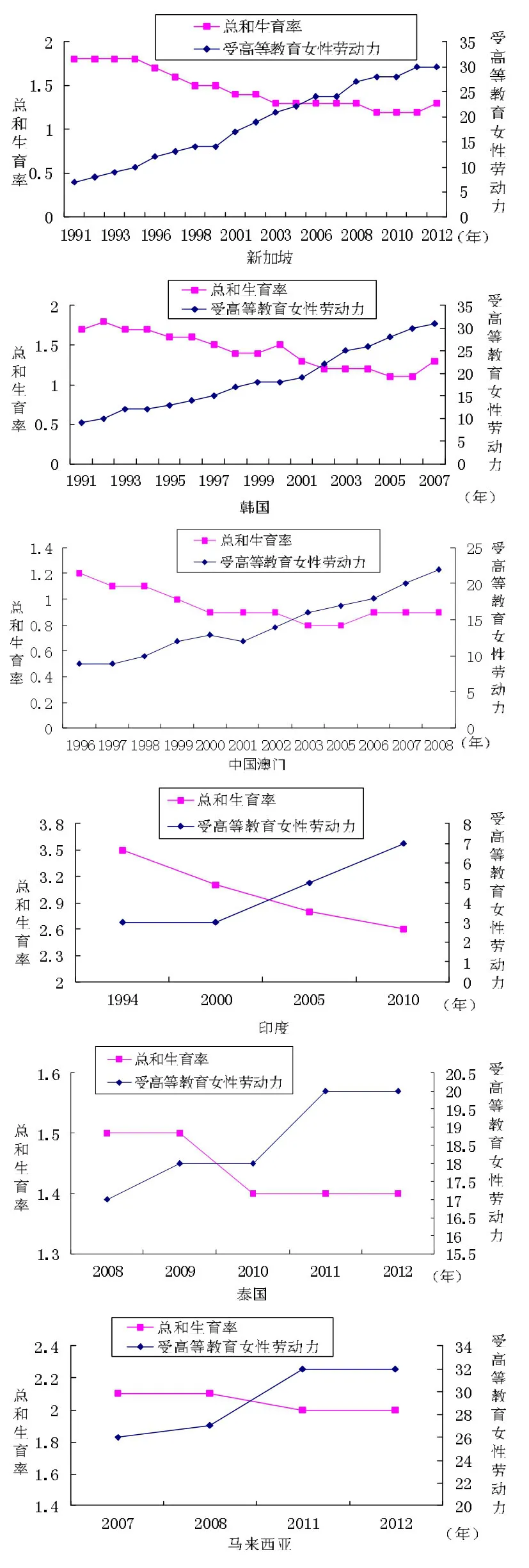

图2亚洲部分国家(地区)受高等教育女性劳动力比例与总和生育率变动趋势

通过分析新加坡、韩国、中国澳门、印度、泰国、马来西亚的受高等教育女性劳动力比例与总和生育率的变动规律(见图2),可以发现,随着受高等教育女性劳动力比例的增加,各国(地区)的总和生育率呈现下降趋势。新加坡受高等教育女性劳动力的比例由1991年的7%逐步上升到2012年的30%(其中1995、2000、2005年数据缺失),而其总和生育率是逐步下降的趋势,由1991年的1.8下降到2012年的1.3。韩国受高等教育女性劳动力比例由1991年的9%上升到2007年的31%(2008年至今数据缺失),上升速度较快,而其总和生育率由1991年的1.7下降到2007年的1.3。中国澳门受高等教育女性劳动力的比例由1996年的9%增加到2008年的22%(2004年以及2009年至今数据缺失),而总和生育率则由1996年的1.2下降到2008年的0.9。再比较印度的总和生育率与受高等教育女性劳动力比例的关系,可发现,从1994年到2010年,印度的受高等教育女性劳动力比例由3%上升到7%,而总和生育率则由3.5下降到2.6。泰国受高等教育女性劳动力比例由2008年的17%上升到2012年的20%,而总和生育率则由1.5下降到1.4。马来西亚受高等教育女性劳动力比例由2007年的26%上升到2012年的32% (2009、2010年数据缺失),总和生育率则由2.1下降到2.0。从这些国家(地区)的受高等教育女性劳动力的比例与总和生育率的变动趋势来看,二者呈负向相关的关系,即随着女性受教育程度的提高并且比例增大,其生育水平呈下降趋势。

(三)女性就业方式与总和生育率的变动规律

图3中国香港、韩国与日本的女性就业方式与总和生育率的变动趋势

比较中国香港、韩国与日本的女性就业方式,可以发现,其女性非全日制就业比例总体呈现上升趋势,而女性全日制就业比例总体是呈下降趋势(见图3)。中国香港的女性非全日制就业比例由2008年的16%上升到2009 年17%,2010年有所下降,之后2011年又回升到16%,而其总和生育率由2008年的1.1上升到2011年的1.2。韩国的女性非全日制就业比例由1990年的6%上升到2012年的15%,而其总和生育率自1990年至2005年是呈下降趋势,已低至1.1,主要由于韩国在这期间继续进行控制人口的宣传并且未采取相关措施鼓励生育,2005年以后,生育率则有所回升。日本的女性非全日制就业比例由2002年的30%上升到2012年的33%,其总和生育率由1.3上升到1.4。从整体的变动趋势来看,随着女性非全日制就业比例的上升,女性全日制就业比例逐步下降,而总和生育率有上升的趋势,即女性非全日制就业比例的提高对生育率有着正向的影响。

四、亚洲国家生育政策调整的国际比较

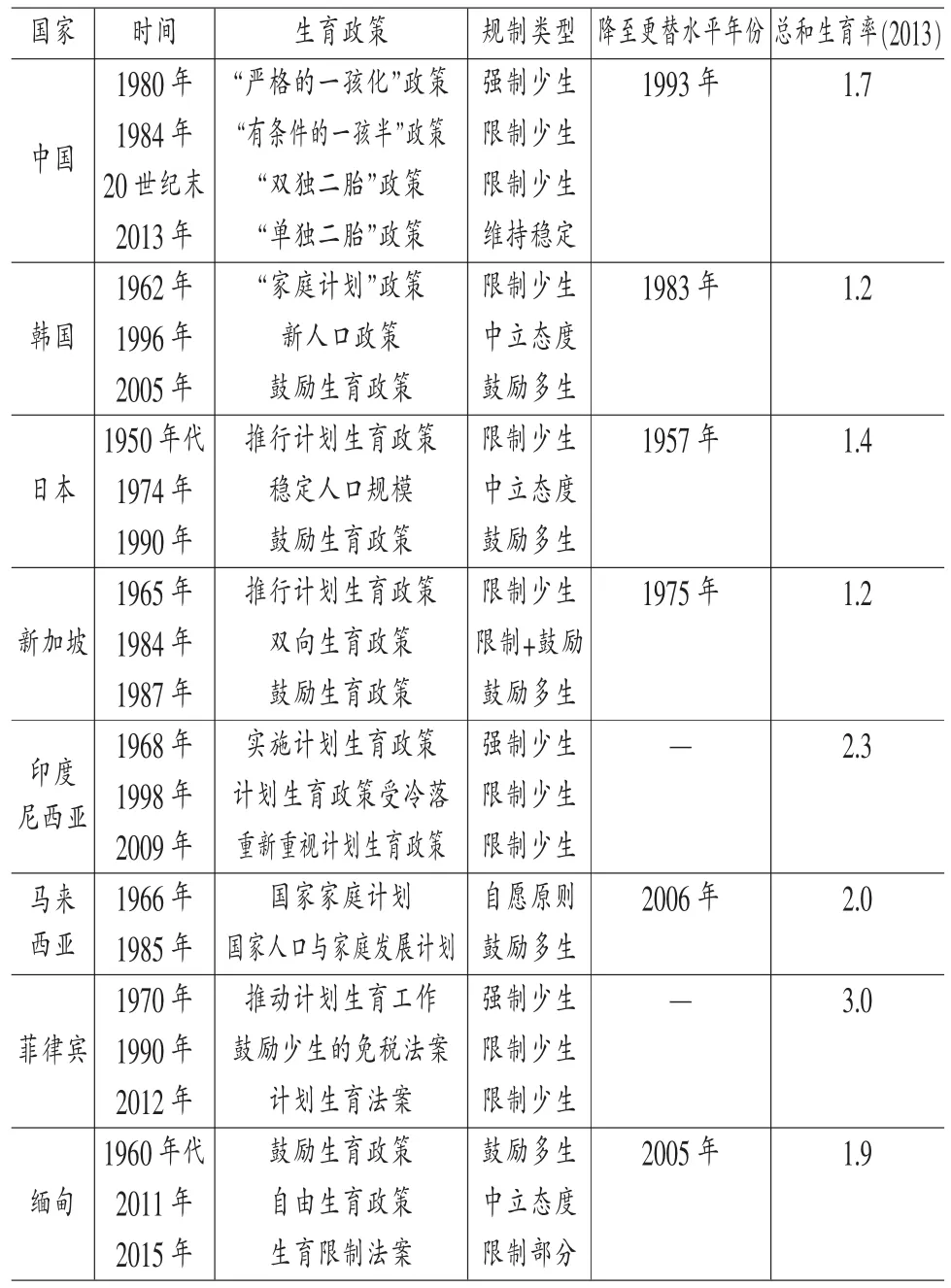

表1亚洲各国生育政策调整的比较

从宏观层面来看,亚洲国家的生育政策在不同的时期和环境下经历了不同程度的调整,主要包括强制少生、限制少生、维持稳定、中立态度、自愿原则以及鼓励多生等规制类型(见表1),进一步可划分为:降低生育率、维持当前生育率、对生育行为不干预、提高生育率四种类型。从微观层面来看,亚洲各国对生育政策的调整分别采取了不同的具体措施,在鼓励生育政策方面,新加坡政府逐步加大对女性生育的现金奖励,为新生儿提供一定的公积金保健储蓄,同时对已婚女性公务员给予特殊休假安排,对有子女的夫妇实行优先购买政府保障性住房“组屋”的优惠政策等。日本在鼓励生育政策方面,政府出台了相关法律法规保障女性兼顾就业与生育,其中包括《育儿休业法》、《少子化社会对策基本法》等,同时政府还鼓励增设公营和私营保育园和幼儿园,完善育儿设施等。韩国政府在鼓励女性生育方面,一方面积极推行育儿假、税收减免以及托幼补贴等,另一方面及时出台相应政策,如123政策和2020战略,以应对低生育率与老龄化[11]。马来西亚的鼓励生育措施主要包括将女性产假与减税范围从过去以三个小孩为限增加至五个,鼓励早婚、提高结婚率以及维持婚姻美满等[12]。而印度尼西亚、菲律宾的计划生育政策主要是以家庭幸福为出发点,重视宣传教育,开展全面服务,以此来实现控制人口增长的目标。缅甸目前则实行自由的生育政策,官方对人口生育的态度是顺其自然,但其总和生育率也呈逐渐下降的趋势。中国目前则正处于将由“单独二胎”政策逐步过渡到“全面二孩”政策的阶段,以维持生育率的平稳发展。

随着目前经济的不断发展,越来越多的女性主动参与到社会经济活动中,与之前相比,女性劳动参与率逐步提高,同时,随着女性受教育程度的提高,具有较高人力资本的女性就业选择扩大,个人收入也会随之增加,伴随女性收入的提高,女性的生育观念在潜移默化中逐渐发生改变,在生育和自身的职业规划方面女性越来越倾向于选择后者。中国目前虽然逐步放宽生育限制,但随着单独二孩政策实施以来的“遇冷”现象,全面放开二孩生育的呼声越来越高。根据国家统计局发布的2014年国民经济和社会发展统计公报数据显示,截至2014年末,我国人口出生率为12.37‰,属于严重少子化,65周岁及以上人口数占比10.1%,首次突破10%。国际社会通常认为,当一个国家或地区65岁以上老年人口占总人口的比率达到7%时,代表着该国开始步入老龄化社会[13]。由此可见,我国人口老龄化日趋严重,人口结构面临失衡,因此,必须适时调整生育政策,尤其鼓励高收入、高学历、全日制就业的女性生育,以优化人口结构,提升整体人口素质。

五、对中国的启示

(一)硬政策的完善

第一,切实制定人口发展的战略规划。人口政策的制定和调整必须有顶层设计,我国于2007年公布的《国家人口发展战略研究报告》指出全国总和生育率在未来30年应保持在1.8左右,过高或过低都不利于人口与经济社会的协调发展。而随着社会经济的不断发展和实际生育率的变化,有学者通过对未来出生人口的预测,认为1.8的总和生育率在未来30年内还不能实现既定的人口目标,按照2.1的总和生育率恰可实现人口政策目标[14]。可见,人口发展的战略规划要与时俱进,政府应根据现实情况和未来人口发展趋势,分阶段制定出符合客观规律的短期、中期、长期的战略发展目标,以利于战略规划的动态调整。

第二,适时调整生育政策及相关管理制度。我国现阶段的社会经济发展水平与生育水平存在着较大的城乡差异和地区差异,首先可以建立人口与社会平衡发展调查小组,到各地区进行实地调查和访问,了解各地不同的生育水平和生育意愿,以有利于为生育政策的调整提供有效的信息来源。其次在一些发达的东部沿海地区进行政策试行,然后进行合理的政策评估,最后在全国范围内有序实施。此外,逐步改变相关的配套管理制度,减轻人口控制指标的限制,适当取消相关惩罚性措施,尽可能采取鼓励和引导政策,对于执行生育政策的家庭给予有效奖励,在合理的水平内,促进社会成员自愿生育[15]。

第三,有效落实各项配套措施。在适时全面放开二胎政策的基础上,需要有效落实各项配套措施。在生育补贴方面,给予生育二胎女性一定的育儿补贴,以减轻女性抚育孩子的成本;在就业补贴方面,积极出台有关女性生育后再就业的相关法律法规制度,如日本于2002年全面实行的《育儿休业法》规定,无论男女,养育不满一岁婴儿的正式从业人员可以提出休假,企业不能拒绝,也不能以此为由予以解雇[16]。同时,为生育后的女性提供各种就业信息和培训机会,给予一定就业补贴,以为女性再就业创造更多条件。在住房补贴方面,对生育二胎家庭给予适当的住房补贴,以缓解女性生育后面临的生活压力。

(二)软环境的支持

首先,从社会上来看,随着现代化和城市化进程的加快发展,女性社会地位逐渐提高,越来越多的女性减少了生育行为转而将更多的精力投入到工作中。因此,一方面要广为宣传人口科学的知识,使人们认识到长期低生育率的危害,同时尊重女性的生育意愿,理解女性在平衡家庭与事业方面的困难,及时关注女性的生育需求并为其提供政策支持。另一方面,积极完善社会公共服务与设施,呼吁成立更多的政府补贴的育儿中心,增设公立育儿设施等,同时培养更多的高素质职业服务人员,形成专业化的日托管理队伍。从而为妇女和儿童的健康发展,提供一个和谐友好的社会育儿环境。

其次,从企业等用人单位的角度来看,一方面,用人单位应保持性别平等的雇佣观念,对女性职工采取特殊的生育照顾规定,可以在单位附近建立育儿机构并附属育儿设施,例如加拿大的许多大型企业为女性员工设立了哺乳室,为女性生育孩子后重返工作岗位提供了便利的条件。另一方面,根据实际情况适当实行弹性工作制。对于生育第二个孩子,与非正规就业妇女相比,在国有、集体企业就业或为其他类型企业雇员的妇女更有可能不要第二个孩子[17]。由此看来,全日制就业的女性相对于非全日制就业的女性生育二胎的意愿更小,所以对于全日制就业的女性,在生育前后一段时间可采用弹性工作制,根据生育的时间和孩子的年龄来决定工作的时长,以缓解女性生育后的多重压力。

最后,从个人和家庭的角度来看,随着女性受教育程度的提高和劳动参与率的增加,传统的“男主外、女主内”的家庭文化逐渐被削弱,女性的生育观念发生了变化,为了鼓励女性生育,首先在尊重个人意愿的基础上,促进女性对生育的重新认识,同时鼓励男性花较多的时间来照看孩子,以保证女性拥有更多的时间参与社会劳动,确保其人力资本价值的有效发挥。此外,提倡多代同堂家庭模式的发展,鼓励子女与父母共住同一住宅楼或同一小区内,以方便父母对孩子的照看,从而有助于女性生育后尽早回归工作,进而有利于女性的职业生涯规划和个人发展。✿

参考文献:

[1]Namkee Ahn,Pedro Mira.A note on the changing relationship between fertility and female employment rates in developed countries [J].Journal of Population Economics,2002,15(4):667-682.

[2]雷敏.我国人口生育率影响因素的统计研究[D].天津财经大学,2008.

[3]刘鹏.中国女性生育影响因素研究[J].商业时代,2012(6):116-117.

[4]张伊娜,刘建波等.生育率的经济学分析[J].西北人口,2007,28(3):69-74.

[5]薛继亮,张建武.基于收入视角的我国生育率降低原因研究[J].技术经济与管理研究,2013(7):96-100.

[6]John Ermisch.European women’s employment and fertility again[J].Journal of Population E-conomics,2004,3(1):3-18.

[7]郑美琴,祝平燕等.试论生育率、议价能力与女性劳动参与的关系[J].商业时代,2006 (13):6-7.

[8]张质.教育、家庭社会资本与收入决定——基于CHIP数据的实证研究[D].湘潭大学,2012.

[9]曹丞辛.女性受教育程度对生育率的影响——来自中国的检验[D].中国人民大学,2009.[10]於嘉,谢宇.生育对我国女性工资率的影响[J].人口研究,2014,38(1):18-29.

[11]汤梦君.中国生育政策的选择:基于东亚、东南亚地区的经验[J].人口研究,2013,37(6):77-90.

[12]曹丽娜,黄荣清.东盟各国的人口转变与人口政策——兼论对中国计划生育的启示[J].人口与发展,2015,21(2):101-112.

[13]施锦芳.基于少子高龄化的日本社会保障制度研究[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2010,38(4):123-129.

[14]郑基超,严雷等.中国人口政策调整目标及路径研究[J].改革与战略,2014,30(12):20-23.

[15]魏益华,迟明.人口新常态下中国人口生育政策调整研究[J].人口学刊,2015,37(2):41-45.

[16]胡澎.日本在鼓励生育与促进妇女就业上的政策与措施[J].日本学刊,2004,30(6):126-140.

[17]郑真真.从家庭和妇女的视角看生育和计划生育[J].中国人口科学,2015(2):16-25.

The International Comparative Study of the Impact of Asian Women’s Income on Fertility Rate:Based on the Perspective of the Labor Participation Rate,Level of Education and Employment Mode

WANG Yue,WANG Dan,ZHANG Wen-xiao

(Institute of Population Research,Liaoning University,Shenyang Liaoning 110036,China)

Abstract:This paper demonstrates the influence of women’s income in the process of household income growth on household fertility decision by building the family utility function model.It shows that the fertility rate is reducing with the improvement of women’s income.Further,by referencing the female labor participation rate,level of education and employment mode as intermediate variable that women’s income affects the fertility and using the related data for empirical analysis,it finds that the female labor participation rate and level of education have a negative impact on fertility rate.And female part-time employment mode has a positive impact on fertility rate.Furthermore,this paper makes an international comparison about the adjustment of fertility policy of Asian countries.It discusses the relationship between the concrete measures of fertility policy and the three factors that affect women’s income.Finally,it comes up with two aspects of suggestion based on the current fertility of China which is the perfection of hard policy and support of soft environment to help improve population quality and optimize population structure.

Key words:Fertility Rate;Women’s Income;Labor Participation Rate;Level of Education;Employment Mode;International Comparison

作者简介:王玥,女,辽宁朝阳人,辽宁大学人口研究所副研究员,硕士生导师,人口、资源与环境经济学博士,国民经济学博士后在站,研究方向:人口与社会保障;王丹,女(满族),辽宁鞍山人,辽宁大学人口研究所硕士研究生,研究方向:社会保障;张文晓,女,浙江绍兴人,辽宁大学经济学博士研究生,研究方向:收入分配与社会保障。

基金项目:辽宁省哲学社会科学规划基金项目“城乡迁移劳动力养老保险制度对接研究”(L12DSH018);辽宁省教育厅科学研究一般项目“基于农村多元养老模式的社会保障适度水平研究”(W2013015)资助成果。

中图分类号:C92-05

文献标志码:A

文章编号:1007-0672-(2016)01-0107-07

收稿日期:2015-08-17