我国基础教育课程结构变革的问题反思与改进

2016-03-23和学新鹿星南

和学新,鹿星南

我国基础教育课程结构变革的问题反思与改进

和学新,鹿星南

摘要:我国新世纪基础教育课程改革,强调了课程结构的均衡性、综合性和选择性。不仅从形式结构上做了规划,而且从实质结构方面进行了深刻的变革。但依然存在一些问题:理论依据不清晰;学科课程模块功能被夸大;综合课程与分科课程的关系把握不到位;综合课程结构不清、主题统整过度;各学段课时总体仍偏高;执行中走形。原因在于:传统课程结构观的影响;改革的惯性使然;与课程结构相关方面的改革滞后。因此,应通过厘清课程结构改革的理论依据;促进课程结构的整合;转变教师的课程结构观;加快评价体系改革;加大投入等措施加以改进。

关键词:课程改革;课程结构;问题反思;策略;改进

一、课程结构变革中存在的问题

课程结构变革的目的是实现课程功能的优化。但由于多种因素的影响,我国新世纪基础教育课程结构变革在取得显著成效的同时,也存在一些问题,主要表现在以下几个方面:

(一)理论依据不清晰

综合课程主要依据整体主义的理论框架来构建课程体系,强调学习者“在体验和探究知识的过程中,培养其创造性地解决复杂现实问题的能力冶[1];而分科课程则是在分析主义的理论框架内构建课程体系,强调系统知识与技能的传授。我国《基础教育课程改革纲要(试行)》(以下简称《纲要》)中所体现的课程结构理念似乎是一种“折中冶或“混合冶的课程体系理念,认为构成课程的基本要素既包括学科知识,又涵盖了个体经验和社会生活经验。可见,“课程结构既要考虑个体经验,又要考虑知识传授,要将两者有机结合。冶[2]这样看起来似乎相当合理,因为学习者的年龄与学生的理性思维成显著正相关,即学习者年龄的不断增长会引起其理性思维的逐步成熟,从而导致在整个课程结构中,以知识为主的学科课程比例远远大于以经验为主的综合课程比例,最终形成了学科课程占据主导地位的课程结构。《纲要》中指出,随着学生年龄的增长,综合课程比例应减小,分科课程应逐渐加大比例。这样一来问题就出现了,既然综合课程的出现是为了淡化学科意识,那么为什么分科课程的比例会随着学生年龄的增长而逐步加大呢?并且最终还要走向以学科课程为主,难道设定综合课程的目的仅仅是个过渡?这一现象表明新课程结构改革的理论依据是不清晰的。一方面西方整体主义课程结构观对于新课程的设置影响深远,使得新课程突破了学科之间的界限,增加了综合课程与活动课程在新课程体系中的比例构成;而另一方面新课程的设置中分析主义思想仍旧印迹颇深,即“在学校实际运作的课程结构中,分科课程仍然居于绝对统治地位。冶[3]究竟新课程改革依据的是整体主义还是分析—还原主义,谁也没有具体阐述和论证。

(二)学科课程模块功能被夸大

新课程体系中,组成学科课程的模块之间既相互关联又具有各自独立的价值与功能。然而,问题在于各个模块能否成为所谓“独立价值与功能冶的载体。目前,对于学校课程整体设置的教育价值与作用赞声一片,在学校教育的价值层面上,不同学科的教育价值相互作用、相互影响,每个模块之间更是形成以共同的教育价值为导向的相互关联的构成要素。然而,过多强调模块的所谓独立价值与功能及其综合性质,一方面夸大了学科课程模块所承载的功能,另一方面在某种程度上消解了学科的体系性,可能会使学生自身发展的全面性、整体性受限,这与新课程结构所倡导的综合化、整体性有背道而驰之嫌。

(三)综合课程与分科课程的关系把握不到位

新课程设置了不少综合课程,但综合课程的实施无专任教师。相当一部分学校,品德与社会课直接由语文教师或班主任承担,艺术课也基本上分为音乐、美术两门课分开上。名义合,实质分。可以说,相当一部分学校综合课程的课时安排、师资配备等方面不具备开设条件。诸如此类的现象很难说新课程在功能上真正淡化了学科界限。综合课程发展至今已形成了三种基本类型,即“学科本位综合课程冶、“社会本位综合课程冶和“儿童本位综合课程冶。[4](P153)基于上述认识,可知艺术、品德与社会、历史与科学等课程是原有学科课程的整合,属于学科本位综合课程的范畴。因此大部分学校仍是以学科课程的方式开设所谓的综合课程。之所以存在综合课程与分科课程关系把握不到位,机械化倾向严重的问题,其原因是有些综合课程仍旧是属于学科本位的综合课程,而那些全新的、以问题或主题为核心的综合课程还为数不多,打破学科中心还没有真正体现出来。

(四)综合课程结构不清、主题统整过度

部分综合课程的结构尚不明确,内容与相关学科存在重复现象,且与相邻学段的有关课程衔接不到位。以“历史与社会冶为例,这是新课程结构中的一门社会科的综合课程,然而这门课却有两套课程标准同时颁行。课程标准(玉)的内容结构分为两大板块:“我们的社会生活冶和“人类的文明进程冶;而课程标准(域)则以“我们生活的世界冶、“我们传承的文明冶和“我们面对的机遇与挑战冶三大主题为基本框架。[5]一门课存在两套课程标准,本身就表明开设综合课程“历史与社会冶是有难度的。另外,“历史与社会冶、“思想品德冶同属社会科,但这两门课只是被简单地并列起来,“各自为政冶,没有考虑到二者之间的关联性,导致两门课存在较为严重的内容重复现象。再者,小学阶段的“思想品德冶与中学阶段的“思想品德冶、“历史与社会冶之间,由于缺乏具体、有效的配套措施,它们彼此之间缺乏应有的、合理的衔接。

综合课程有多种呈现方式,例如以方法为中心、以问题为中心、以故事为中心、以主题为中心等。但我国综合课程主题统整僭越于其他方式之上,逐渐为主流,存在着统整过度的危险。以主题为中心的综合课程需要极大地调动学生的积极性,而且既要能与学生的兴趣、经验相协调,充分体现课程实质结构之人文性、生成性,但与此同时,又要能保持必要的学术价值,这是一个相当困难的问题。从目前情况来看,综合课程中主题统整凌驾于其他并居于首要地位,过度张扬其优势部分而对其劣势部分则考虑不充分。同时,综合课程设计的丰富性、课程统整途径的多样性在这里也显得比较单一。

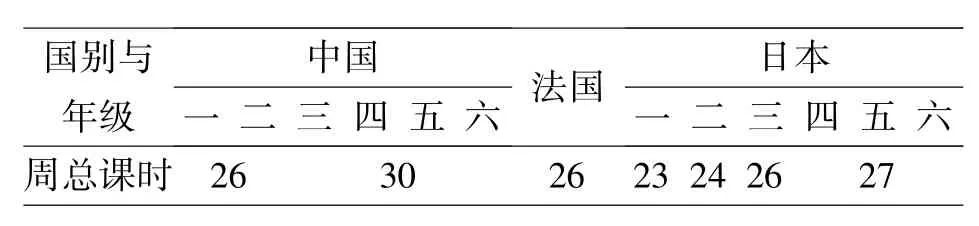

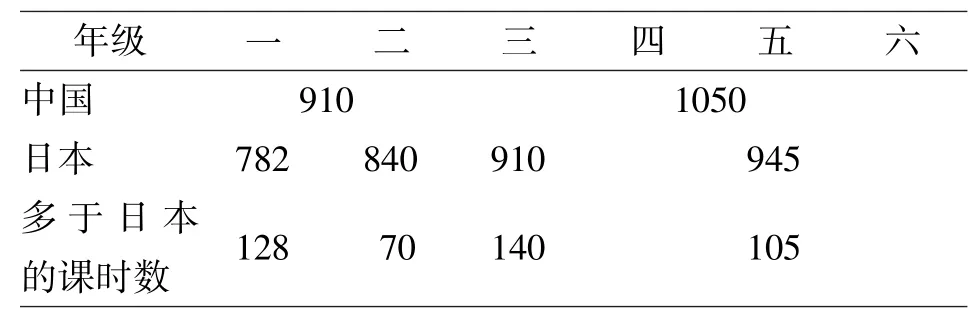

(五)各学段课时总体仍偏高

我国新课程虽然强调均衡性、选择性,但总体来看,仍存在课时偏高、偏多的问题。小学全年总课时数偏高、初中必修课门类和课时偏多。这一点主要是与国外相比得出的结论。[6]从表1可以看出,我国小学全年的上课天数要多于其他发达国家。从表2我们看出,我国小学3 ~ 6年级的周课时数高于法国和日本,表3则显示出我国小学上课天数虽然和日本大致相当,但学年课时总数却高出日本100多个课时。此外我国小学的课时设置灵活性略显不足,主要表现在每节课限定在40或45分钟之内,且一般疏于调整。而其他国家则根据课堂需要可做灵活处理。从初中设置必修课的门类和时数来看,世界主要发达国家必修课门数与我国的必修课门数存在一定的差异,前者在7 ~15门之间,而我国则在9 ~ 13门之间。从最低限度来讲,我国初中必修课门类依然居高不下。与世界主要发达国家初中必修课周课时数的23 ~23. 4课时相比,我国初中必修课周课时则高达34,仍然偏多。

表1. 中美英日小学阶段全年上课天数比较

表2. 摇摇中法日小学阶段周课时比较

表3. 摇摇中日小学阶段学年总课时比较

(六)执行中走形

首先,活动课程流于形式。从实际操作来看,一些学校活动课程学科化倾向明显。它们把实施活动课程、选修课和综合实践活动课程看成是必须完成的任务,“是学校扩大、装点门面的工具冶[7]。另一方面,有些教师“由于主观愿望或受制于客观条件,都自觉或不自觉地将活动课程和综合实践活动课程学科化,课程内容的设计拘泥于自己所教学科的范畴,深度有余,广度不足冶[7]。同时,活动课程内容的组织套用学科课程,“教科书化冶倾向严重。此外,综合实践活动课程在管理理念方面也难以超越学科课程管理模式,存在着封闭有余、开放不足等缺陷。

其次,“主次冶课程区别对待现象依然存在。由于受升学考试的影响,我国基础教育长期存在着对不同门类课程区别对待的现象,有所谓的“主要课程冶与“次要课程冶之分。所谓的“主要课程冶,即作为工具类的如语文、数学、外语等学科,是学生发展的基础学科,这三门课的课时量总是占有很大比例,实施中受到高度重视。而其他所谓的“次要课程冶,尤其是体音美之类的课程,课时量有限,且实施中不受重视,甚至被挤占。当然由于每门课都独具特色,产生的价值效用不同,传输知识的方式也不尽相同,因此,在课程结构中出现课时量多少的差异是必然的。但问题不在于比例的多少,而在于实际开设的课时量及其实施过程。课程结构比例的调整如果没有伴随人们观念的转变而转变,那么结果必然达不到改革的初衷。我国新课程尽管“主要课程冶与“次要课程冶比例进一步趋于合理,但其在人们心目中的观念仍然难以改变,实际操作中被挤占、被忽视的现象依然存在,课程结构调整的效果是不易高估的。

再次,教师不适应。新课程结构在转变了学生学习方式的同时,对教师的教学也提出了更高的要求。但在教学一线,很多教师对新课程结构理念认识不清,从态度上排斥新课程。这其中有两种情况:对老教师来说,他们已经用老一套的教学方法培养出了一代又一代的各行各业的人才,旧的课程理念、教学观念已经根深蒂固,并且都是自己多年来在教书育人的实践中探索出来的“宝贵经验冶,可以说已经烂熟于胸,运用起来自然是得心应手。所以老教师很难接受新课程结构方面的变革;而对新教师来说,他们相对比较容易接受新课程改革的理念,也有着对教育事业奉献自己的满腔热情,有精力、有能力去实践新课程理念。然而,经过一段时间的新课程后,各方面的压力接踵而来。家长认为孩子学习的课程内容过于简单,自由时间多,考试成绩不如新课程改革前好,致使对新教师的评价降低。迫于压力,在这种情况下,新教师往往不得不放弃对新课程结构理念的实践,随波逐流。这些都导致教师在实施新课程实践的过程中感到无从下手,力不从心。特别是在农村学校,教学条件尤其是硬件条件大多都不具备,师资水平更是有限。而且随着近些年进城务工人员的增多,出现了越来越多的留守儿童,然而诸如活动课程、综合课程、综合实践活动课程等很多是需要学生和父母共同完成的。在这些情况下,新课程结构的实施自然是相当困难的。

二、课程结构变革的制约因素分析

我国基础教育课程结构变革存在问题并不可怕,关键是找到原因。通过梳理,可以发现以下几个方面是重要因素。

(一)传统课程结构观的影响

这是阻碍新课程结构改革的根本性、根源性因素。由于我国对课程理论的研究起步晚,成果少,且受前苏联凯洛夫教育思想的影响,所以我国一直秉承“大教学,小课程冶的观念。对于课程来说,不管是目标、内容、结构还是编制,都是国家的事,教师的任务是考虑怎样搞好教学,即怎样把课程传授给学生。所以导致地方课程和校本课程在开发实施过程中会出现种种问题。同时,传统课程结构中对学科课程,尤其是所谓“主科冶,即“语数外冶的重视,以及对系统知识的简单的传授式教学观念,这些都严重阻碍了活动课程、综合实践活动课程和选修课程的实施,很多教师观念上扭转不过来,或不愿面对和尝试新观念,造成新课程结构改革的实效大打折扣。

(二)改革的惯性使然

从古到今,从中国到外国,不论哪个领域的改革都不是完美无缺,一帆风顺的。只要是改革,它就必然会有一个磕磕绊绊、螺旋式上升的过程。新课程改革同样如此,从单一的国家课程转变为国家课程、地方课程、校本课程三级课程;从单一学科课程转变为学科课程与活动课程相互渗透;从以分科课程为主转变为分科课程与综合课程并存,也就是说要从一个延续已久的传统的旧的课程观念,转向新的更适合时代要求的课程观念,这期间必然要有各种各样的问题出现。新课程结构改革大方向是正确的,在这期间出现的各种各样的问题正是促进改革顺利进行,从而最终取得成功的重要推动因素。活动课程、综合实践活动课程这些新生元素需要有一定的时间去磨合,需要一定的过渡期。随着时间的推移,任何改革中存在的问题都会得到不同程度的解决。

(三)与课程结构相关方面的改革滞后

与课程结构相关的改革有很多,比如评价制度、教师研究等。评价制度滞后,对课程结构的改革的影响尤为突出。在新课程背景下,我们的评价仍然是“分数至上冶,手段仍然是纸笔考试。而且衡量教师的唯一标准就是学生的考试成绩,因此很多教师即使想实施新课程结构,也迫于评价压力而不敢越雷池半步。就拿中考和高考来说,它们起的是“指挥棒冶的作用,考什么就“指挥冶教师教什么、学生学什么,而这两次考试事关学生的终身前途问题,谁也不愿拿前途做赌注,因此新课程结构中涉及中、高考不考的学科自然不会受到广大教师、学生以及家长的广泛关注与青睐。这就导致综合课程、活动课程、校本课程等会受到不同程度的排挤,甚至被语数外等必考科目完全挤占。同时,教师对于新课程结构的参与度较低。新课程都是课程专家们“一手操办冶的,一线教师对其缺乏应有的研究,尤其是对于综合课程、综合实践活动课程和选修课与必修课的关系等问题的态度、实施策略,缺乏理论上的深入探究。这无疑会直接影响到实践中教师实施新课程结构的成效。

三、课程结构变革的改进对策

基于上述对课程结构变革中问题、原因的分析与思考,在课程结构变革的实践过程中应采取如下改进策略:

(一)厘清课程结构改革的理论依据

这是任何一项改革的前提和必备条件。任何改革必须要有扎实的理论作指导。缺少扎实的理论依据,改革就会失去方向。理论应该而且必须走在实践发展的前面。课程结构取决于课程的组成要素和组织方式,而课程的组成要素和组织方式是随着课程观的变化而变化的。课程改革的理论依据不同,课程的要素和结构就会受到影响。当前我国课程结构改革理论基础不甚明晰,是建构主义、实用主义、经验主义还是马克思主义哲学认识论,众说纷纭,各执一词。所以这个问题亟待解决。只有厘清新课程结构改革的理论基础,才能使课程的组织要素与组织方式得以确定,课程结构的设置框架趋于合理。

(二)促进课程结构的整合

综合课程源于分科课程,是针对分科课程不利于学生的综合能力发展以及社会问题的解决而出现的,二者并无对立关系。[8]然而,在新课程结构中,学科课程与活动课程实际上仍处于一种对立、分割的状态,课程结构表面整合,实则分化。因此我们应采取有效措施保证学科课程与活动课程加深联系,最终形成课程结构的整合。此外,还可以将学科课程中的一些热点、难点问题以及值得进一步探究的有价值的问题作为活动课程的主题或探究内容,从而使得活动课程成为学科课程的拓展和延伸。同样针对活动课程探究中某些有价值的知识点,我们可以将其拿到学科课程中使其进一步系统化,供学生分享;也可以把一门课的一些内容与活动课程结合成大课,让学生运用探究性学习进行合作探讨,利用信息技术进行资料的收集与整理,通过社会服务等形式进行社会调查、访问和体验,从而突破传统教学模式,瓦解各学科之间不可逾越的壁垒,使学生逐渐摆脱单一学科课程和课堂教学的羁绊,在活动的基础上体验和感知获取知识的过程,从而使课程结构得以整合,学生的学习方式得以转变,最终使其获得整体性的发展。

课程结构的整合不仅要体现在形式结构方面,更重要的是体现在实质结构方面。此外,课程结构的整合还应注重知识的传授。课程是传授知识的载体,知识是文化的具体表征,其对于文化目的及其价值的实现起着至关重要的作用。知识的逻辑性和系统性不可或缺。然而课程同时又是一种复合整体,是具有明确价值导向的客观存在,是人们的智慧、意志与情感的高度结晶。因此新课程结构在注重科学知识传授的同时,必需加强人文内涵和文化素养的提高,应努力构建一种科学与人文、逻辑与价值相结合的课程实质结构。

(三)转变教师的课程结构观

课程结构的变革在实践层面上首先是课程观念的变革。要想有好的、有效的实践,首先必须有与之相符合的观念。要加大新课程结构观的宣传力度,加强影响力,营造氛围,促进一线教师课程结构观的转变。要加强教师的培训,尤其是活动课程、选修课程、分科课程与综合实践活动课程的实施理念与方法的培训。可以开展定期或不定期的培训,搞好新教师的入职培训。同时,师范院校应将高等师范教育的专业培养模式、课程设置等与广大中小学的新课程结构改革理念结合起来,这样我们培养的未来教师才能够轻松地驾驭新课程。

(四)加快评价体系改革

新课程结构改革要想得到一线教师的倾力配合,评价体系的改革必须跟上。既要重视学科课程的评价,也要重视综合实践活动课程的评价。要深入探索综合实践活动课程评价的方法及其结果解释和使用问题。要改变“分数至上冶的评价标准,由注重分数评价转变为注重能力、情感、态度、价值观的综合评价;由注重终结性评价转变为注重过程评价;由注重教师评价转变为注重教师评价与学生自评相结合。同时应该不断增强教师的参与意识,引导教师参与新课程结构的理论研究,提倡行动研究、叙事研究,在研究中提高理论水平,使理论更好地指导新课程改革的实践。

(五)加大投入

要切实加大教育投入,以便为更好地开展综合实践活动课程提供坚实的物质基础。很多学校尤其是广大的农村学校,它们的教学物质条件、师资力量是非常有限的,是否能够满足必修课、选修课都是个问题。综合实践活动课程中的研究性学习、社会实践和社区服务等的开展简直遥不可及。因此要想使新课程结构改革走向深入,必须切实加大教育投入,从物质上保证新课程结构改革的顺利实施。只有每所学校都做好了,新课改才算是取得了真正的成功。

(六)完善课程三级管理体制

我国新世纪基础教育课程改革形成了国家、地方、学校的三级管理体制。同时,在课程结构方面也设置了国家、地方、学校三级课程结构。然而在课程实施过程中,地方和学校课程的开发作用受到更多的关注,而国家课程的开发作用却备受忽视。因此,要完善课程三级管理体制,改变国家课程机构转换为地方课程的过程中课程政策无法自上而下有效实施的不良现象,促进课程结构改革的有效推进。

当今世界,随着经济社会的迅猛发展和全球经济一体化,科学技术的发展在高度分化的基础上逐渐趋向综合,人的价值发展的完整化、丰富化倾向都要求高度整合、平衡、合理的学校课程结构给以支撑。新世纪各国课程改革十分重视课程结构的变革,力求通过课程结构的优化实现学生的良好发展。[9]美国在《普及科学——美国2061计划》中强调应注重课程体系的整体价值,强调通过学科之间共有的特性和规律来突破和消解学科之间的界限。日本在1998年施行的课程结构改革中,在已有的学科、道德、特别活动三领域的课程结构基础上增加了综合学习的时间,并调整课时安排。此外,日本还注重以生活为中心的合科课程的建设,从小学低年级到高年级逐步推进合科指导,同时在初中扩大选修课的范围和内容。韩国“规定学科群,强调课程的综合性冶[10],如加强综合课程在中小学的开设,同时以主题形式关注社会新问题在课程中的体现。这些都说明各国在课程结构调整方面都有一些新的改革措施,力求提高本国课程的适应度。我国新课改中课程综合化的加强,课程类型的多样与丰富,正是课程结构在朝这一方向发展的重要表征。我们向来重视“以史为鉴冶,基础教育课程的历次改革成为奠定新课程改革的基石,为新课改提供了很多经验与教训。无论是在学科与活动课程的整合维度上,还是分科与综合课程的互动层面上,无论是地方课程与校本课程的兴起,还是学科课程的内部统整,在设置观念上都是统筹学生、学科和社会三方面的发展要求,寻求三者最佳的契合点,确保课程的实践应用价值,满足社会及个人发展的需求。“为了促进每一个学生的发展冶,不断促进课程结构的发展和完善,促进学生素质全面、健康、和谐的发展。

参考文献:

[1]钱丹洁,张伟平.协同视阈下的综合课程及其实施[J].现代教育科学,2011(2).

[2]艾兴.对当前基础教育课程结构的几点思考[J].贵州教育学院学报(社会科学版),2008(10).

[3]高维.我国义务教育课程结构变革的社会学分析[J].天津师范大学学报(基础教育版),2014(2).

[4]张传燧.课程与教学论[M].北京:人民教育出版社,2008.

[5]任京民.“历史与社会冶课程结构:问题与对策[J].浙江教育学院学报,2010(3).

[6]王敏勤,赵丽霞,翟艳.课改后我国与部分发达国家中小学课程设置的比较分析[J].上海教育科研,2007(12).

[7]周瑛.试论基础教育课程结构的变革及启示[J].河南职业技术师范学院学报(职业教育版),2009(3).

[8]吕婷.综合课程改革的重点问题探究[J].教育理论与实践, 2014(25).

[9]和学新.关注新变化,迎接新挑战——新世纪以来国外基础教育课程改革的新变化[J].河北师范大学学报(教育科学版),2014(3).

[10]和学新,高飞. 21世纪韩国基础教育课程改革及其启示[J].河北师范大学学报(教育科学版),2013(6).

[责任编辑:况琳]

Problems Reflection and Improvement on the Reform of the Curriculum Structure of Basic Education in China

HE Xuexin,LU Xingnan

Abstract:In the new century, the basic education curriculum reform in China emphasizes the proportionality, comprehensiveness, and selectivity of curriculum structure, which not only makes the plan from the formal structure, but also carries on the profound reform from the aspect of substantial structure. However, there are still some problems, for example, theoretical basis is not clear, the module function of some subjects is exaggerated, the relationship between the comprehensive curriculum and the subject curriculum is not in place, the integrated curriculum structure is unclear and over integrating theme exists, the total periods of primary stage in a whole year is high, and it changes worse in the process of execution. The reasons are the traditional view of curriculum structure is deeply rooted in China, the intrinsic power of reform is limited and it is impacted and restricted by other fields inevitably, and other aspects related to curriculum structure is lagging behind. Therefore, to improve curriculum structure, we should clarify the theoretical basis of the curriculum structure, promote the integration of the curriculum structure, promote the transformation of the curriculum structure of teachers, speed up the reform of the evaluation system, increase investment and so on.

Key Words:curriculum reform; curriculum structure; problems reflection; strategies; improvement

作者简介:和学新,天津师范大学(天津300387)教育科学学院教授;鹿星南,天津师范大学教育科学学院硕士研究生。我国新世纪基础教育课程改革,强调了课程结构的均衡性、综合性和选择性。不仅从形式结构上做了规划,而且从实质结构方面进行了深刻的变革。突出了学生在学习活动中的主体地位,改变了了以往的课程结构模式,课程设置更合理、更科学、更适应社会发展的需要。从总体上体现出了注重平衡、适当综合、加强实践、保证基础、整体连贯、灵活多样、提供选择、与时俱进等特点,增强了课程对地方、学校和学生的适应性。从多年的实践来看,成绩是显著的。但我们必须正视课程结构变革中存在的问题和不足,要通过深入的理论分析,为进一步深化改革提供有益的建议和对策。

收稿日期:2015-10-10

中图分类号:G632.3

文献标识码:A

文章编号:1009-7228(2016)01-0001-06

DOI:10.16826/ j. cnki.1009-7228.2016.01.001