现代化进程中的浙江高等教育:问题与对策

2016-01-15杨天平刘召鑫

杨天平, 刘召鑫

(1.浙江师范大学 发展委员会,浙江 金华 321004; 2.浙江传媒学院 管理学院,浙江 杭州 310018)

现代化进程中的浙江高等教育:问题与对策

杨天平1,刘召鑫2

(1.浙江师范大学 发展委员会,浙江 金华 321004;2.浙江传媒学院 管理学院,浙江 杭州 310018)

摘要:浙江省高等教育现代化发展的主要问题:高等教育规模与区域经济发展水平不匹配;高等教育对经济增长的贡献率不高;教育经费投入总量偏少,高等教育投入占比和生均水平偏低;高等院校办学层次整体水平偏低,层级差异大;高等院校学科实力偏弱,专业特色不明显。浙江省高等教育现代化发展的战略对策:集全省之力办好浙江大学,跻身世界一流大学;按照多元巨型化模式,发挥浙江大学的领军作用,统筹布局,开办分校,开展各类层次的合作办学,建设完善的高等教育系统,全面提升国际化水平;参照国家“211工程”建设标准,重点建设5-6所省属地方“211”重点高校;加快教育结构调整步伐,充分发挥市场的导向作用,加强应用技术型本科高校建设,稳步有序实施新建地方本科院校向职业技术性院校的转型;创新高职院校人才培养模式,主动服务于浙江的现代化建设;加大高教投入,拓宽经费渠道,鼓励支持民办高等教育发展;增加人均受高等教育年限,提升高等教育对经济增长的贡献率。

关键词:现代化;高等教育;浙江;主要问题;战略对策

高等教育的现代化是与社会的现代化相伴而生而发展的,既是社会现代化的重要组成部分和突出标志,又是社会现代化的重要基础和驱动力量。位于长江三角洲地区的浙江省,素有“耕读传家”的传统,伴随着近现代中国高等教育的发展,也走过了高等教育现代化的百年历程。

一、浙江省高等教育现代化发展的百年历程

19世纪末,育英书院和求是书院两所新式书院的成立,标志着浙江高等教育现代化的开始。20世纪初期,清廷为培养各类新式人才,在各地创办各类专门学堂,育英书院改称之江学堂,求是书院逐步变迁为浙江高等学堂,专科性质的学堂开始成为浙江高等教育的主角。民国初期,国民政府颁布《大学令》,原有的高等学堂多数一度停办。其后,由于兵燹频仍,浙江高等教育几近停滞。1931年,私立之江大学改名为之江文理学院;1928年,国立浙江大学成立,从而开始了浙江综合性大学发展的征程,大大提高了浙江高等教育的水平。

1937年7月,抗日战争全面爆发,同年12月杭州失守,在浙高校迅速受到波及,原有高校或内迁或停办。国立浙江大学、国立杭州艺术专科学校、私立之江文理学院等陆续迁移,辗转于赣、湘、黔、滇、川等内陆省份,走出带有西方色彩“象牙塔”的浙江高教人,以坚韧的意志继续办学,不仅为战时培养了大量的优秀人才,自身亦得到长足发展。从浙江大学创办到抗战结束的近20年间,浙江高等教育在全国的地位得到了很大程度上的提高。其中,国立浙江大学的迅速崛起至关重要。期间,外国报刊甚至把浙江大学与中央大学、西南联大、武汉大学合称为“中国四强”。英国学者李约瑟则美誉浙江大学为“东方剑桥”,认为西南联大、浙大可与牛津、剑桥、哈佛相媲美。

建国以后,为改革旧的不合理的高等教育体制,配合新中国经济建设的需要,告别“美国模式”的高等教育,以“苏联模式”取而代之,1952-1955年,教育部对全国高校进行统一部署,“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合大学”为建设方针,浙江省也随之开展了院系调整工作,浙江大学一分为四,即为后来的杭州大学、浙江大学、浙江医科大学、浙江农业大学。文革时期,浙江高等教育同样经历了动乱的十年,经过文革后的恢复调整,浙江高等教育才得以回归正轨。1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》正式颁布,浙江教育迈入了全面改革开放的新时期,浙江省委、省政府相继实施“科教兴省”、“教育强省”战略,教育事业进入改革与开放、发展与提高的新阶段。1998年9月,同根同源的浙江大学、杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学4校合并,诞生了中国教育界第一艘巨型“航空母舰”——浙江大学,标志着我国组建高层次高水平的综合性大学迈出了决定性的步伐,此后,高校合并浪潮席卷全国。

20世纪末,中国高等教育大众化进程加快,高等教育容量有限,但高校招生规模却持续扩张,二者之间的矛盾愈发突出。为了解决这一突出问题,提高高等教育办学质量和效率,以集中规划、集中建设、集中管理为主要模式的高教园区(大学城)应运而生。1999年,浙江省委、省政府先后在杭州市的下沙、滨江、小和山、紫金港和宁波、温州两市兴建了6个高教园区,高标准的高教园区建设也为21世纪浙江高等教育的发展拓宽了广阔空间。从发展机制上,社会各方面大规模、多形式地参与办学,为浙江高等教育的持续发展走出了一条新的道路。

自1992年浙江省委省政府提出科教兴省战略以来,尤其是进入新世纪以后,浙江加快了高等教育现代化的建设步伐,作为民办教育和独立学院的发祥地,高职教育以“高起点准入、高标准建设”的鲜明特色走在全国前列。2001年,浙江省正式迈进了高等教育大众化阶段,比全国提前一年实现了高等教育毛入学率15%的突破;2002年,省委省政府确立教育强省建设目标;2006年制定了教育强省建设纲要;2010年制定了《浙江省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》。通过跨越式发展,浙江省高等教育毛入学率连续多年居全国各省区首位,2013年高等教育毛入学率达到51.7%,在全国省区中率先进入普及化阶段。[1]

二、浙江省高等教育现代化发展的主要问题

由于浙江高等教育基础薄弱,高等教育综合实力与高教强省相比仍存在着巨大差距,按照美国加利福尼亚大学伯克莱分校马丁·特罗关于高等教育发展各阶段量变与质变关系的分析思维,浙江省高等教育大众化向普及型转进的若干征象已然显现,浙江高等教育发展正面临着巨大的挑战。

(一)高等教育规模与区域经济发展水平不匹配

浙江是全国经济发达的省份之一,GDP总量连续数年在全国排名第四位。2013年,浙江全年实现GDP 37 568亿元(约5 951亿美元),人均GDP 68 462元(按年平均汇率折算为11 055美元);全省城镇居民人均可支配收入37 851元,是全国平均水平的1.4倍;农村居民人均纯收入16 106元,是全国的1.81倍。根据2014年3月发布的《中国省域竞争力蓝皮书》数据显示,在2012年全国经济综合竞争力排名中,江苏首次超越广东居第一位,浙江省排名第五。[2]单纯从经济发展各项指标来看,浙江可以称作经济大省、经济强省。

然而,经济实力不相上下的江浙沪三地,高等教育的规模却存在着差距。2013年,浙江普通高校106所(含独立学院及筹建院校),其中本科院校57所(包含22所独立学院),高职高专院校49所,高校专任教师5.6万人,高校在校生101.74万人,其中研究生57 801人,本专科学生95.96万人,浙江省每万人口大学生数量为185人。与经济实力相当的江苏相比,其2013年普通高校数量为131所,高校数量为全国最多。其中本科院校71所(包含25所独立学院),高职高专院校82所,高校专任教师10.6万人,高校在校生183.04万人,其中研究生14.59万人,本专科学生168.45万人,每万人口大学生数量为230.5人。从人口规模来说,浙江2013年人口总量为5 498万人,江苏人口总量是7 939.49万人,相当于浙江的1.44倍。而在高教规模数据方面,虽然江苏高校数量仅为浙江的1.23倍,每万人口大学生数量是浙江的1.24倍,但是其高校专任教师数量为浙江的1.96倍,高校在校生为浙江的1.8倍,浙江省高校人才培养规模与高教强省还存在着不小的差距。同时,浙江省的高等教育和它的经济发展水平也不相匹配,存在4-5个位次的剪刀差。

(二)高等教育对经济增长的贡献率不高

浙江是中小企业发达的大省之一,但普遍存在产业层次偏低、发展后劲不足、研发力量薄弱、技术含量不高的问题,以接受高等教育人口为代表的人力资源需求量远远滞后于经济发展。高校未能洞悉市场需求,反应迟钝且时滞太长,专业设置和人才供应与社会需求存在较大差距,但饱和性专业人才仍旧持续不断供应。有些专业设置存在追风逐利的现象,师资、教学与课程建设跟不上,人才培养质量不高,高等教育对经济增长的促进作用不明显。据统计测算,2001-2011年,浙江高等教育对经济增长的贡献率为5.55%,[3]虽较全国3.62%的平均水平略高,但是从国际比较来看,浙江乃至中国高等教育对经济增长的贡献率太低,仅相当于世界其他主要发达国家20世纪70、80年代的水平。在人均受高等教育年限年增长率上,浙江以15.43%的水平位列全国第三名,足以说明浙江在新世纪以来高等教育规模上的快速增长。然而根据翁细金的研究结果,[4]2011-2020年“浙江高等教育招生数量平均增长率将呈稳中有降趋势”,浙江高校规模效益短期内很难实现,浙江高等教育发展必须由规模扩张转向内涵发展,不断提高人才培养质量和科学研究水平。

(三)教育经费投入总量偏少,高等教育投入占比和生均水平偏低

从浙江教育经费投入的总体规模来看,历年来浙江教育投入总量不断增长,由2000年的182.82亿元增长到2011年的1 206.91亿元,增长了5.6倍。同时,国家财政性教育经费投入占地区生产总值的比例也由2000年的1.81%增长到2011年的2.70%,呈现不断上升的趋势。但是,比较而言,浙江教育投入水平还是呈现整体偏低的现状,以2011年为例,当年国家财政性教育经费支出占国家GDP的比例为3.93%,江苏、上海分别为3.23%和3.70%,而浙江只有2.70%的水平,较大程度落后于国家平均水平。作为经济强省,浙江有实力提升教育投资水平,加大高等教育投入,加快高等教育现代化的进程。

从生均指标来看,2002年,浙江省普通高校生均教育经费支出20 772.13元,生均预算内教育经费支出为8 740.86元,当年全国的平均水平分别为15 119.56元和7 021.06元,浙江在这两项指标上均高于全国。然而,根据《中国教育经费统计年鉴2012》数据,2011年浙江省普通高校生均教育经费支出28 899.16元,生均预算内教育经费支出为14 099.72元,而全国平均水平分别为24 040.83元和14 290.15元,浙江生均预算内教育经费支出却低于全国平均水平。10年间,浙江在这两项指标的增长幅度分别为39%和61%,而全国平均增长幅度为59%和104%。可见浙江高等教育投入水平较低、力度不足。

(四)高等院校办学层次整体水平偏低,层级差异大

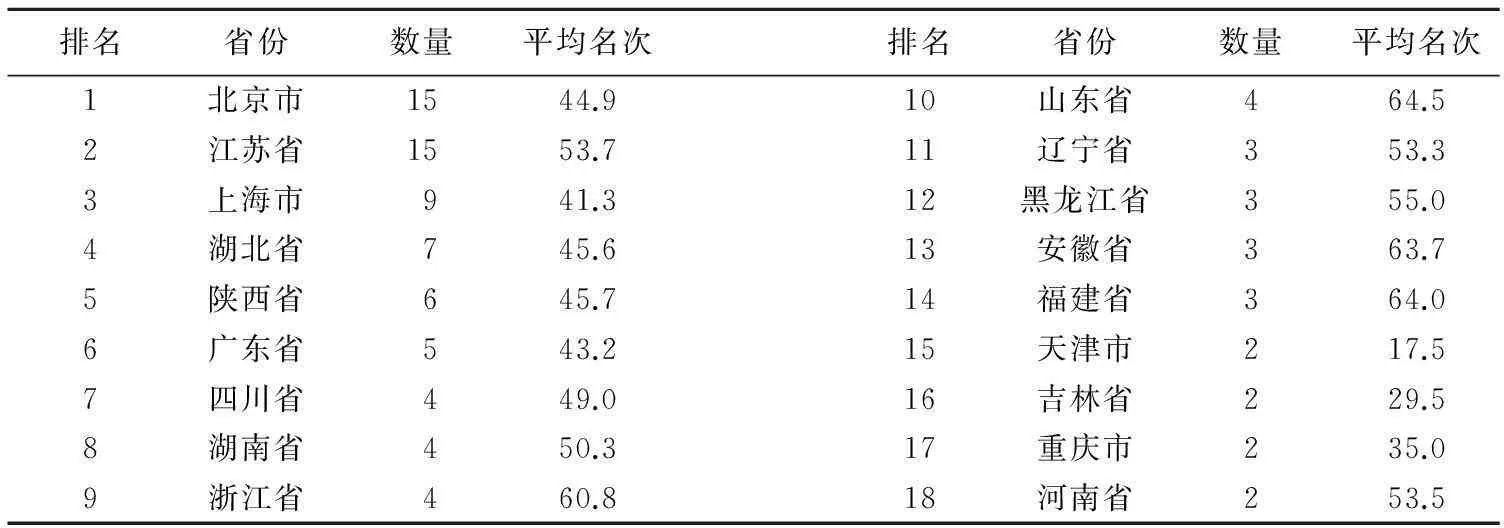

武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)每年均会发布“大学教育地区竞争力排行榜”。根据历年数据显示,浙江省在2006-2014年平均名次为8.75。同样,在武书连的全国100强高校排行榜中,浙江仅有4所,分别为第2名的浙江大学、第65名的浙江工业大学、第85名的浙江师范大学和第91名的宁波大学。而江苏省百强高校有15所,上海9所。不仅在百强高校数量上落后,在平均名次上,浙江也不及沪、苏两地(表1)。[5]

就国家级办学平台而言,全国“985”高校共39所,浙江省仅浙江大学1所。而上海有4所,江苏、湖北、山东也各有2所;“211”高校中,全国共112所,浙江省1所,横向比较,上海9所,江苏11所,湖北7所,福建2所,山东3所。由于“985”与“211”工程已经告结,我省在两个关键性国家办学平台上的劣势局面不可扭转。当前作为“准211”的重要国家级平台是“省部共建”。而我省省部共建高校仅有2所,横向比较,江苏9所,湖北4所。

在研究生培养方面,武汉大学公布的“研究生教育地区竞争力排行榜”中,浙江的研究生教育连续四年分别位列第7、8、10、10位,甚至出现下滑的趋势。2012年,浙江省在学研究生数为5.44万人,占总在校生数98.64万人的5.49%,低于全国6.71%的比例;浙江省GDP占全国的6.71%,但在学研究生仅占全国的3.15%,不到GDP占比的一半;浙江省具有博、硕士学位授予权的高校太少,整体办学实力和水平偏低,与浙江经济强省、科技强省、文化大省和社会发展水平及其在全国的位次极不相称。

表1 2014年全国各省市百强高校数量及平均名次

(五)高等院校学科实力偏弱,专业特色不明显

统计表明,在国家重大自然科学奖、国家重大技术发明奖、国家重大技术进步奖这三大国家科研奖项方面,2012年浙江省高校和其他科研部门共获39项,比较而言,上海有60项,江苏有62项。根据RCCSE数据,从专业门类来看,浙江高校5星级专业门类数量较少,仅有中国美术学院和浙大两所学校有门类进入5星;5星及4星专业占全部专业类的20%,为全国平均水平。从专业类方面来看,浙江5星专业类数量明显偏少;在浙江33个本科院校中有半数有4星级以上专业类(即优秀专业类);专业类优秀率(19.3%)略低于全国平均水平(20%)。从专业方面来看,浙江本科院校覆盖专业面略有不足,仅占到全国的52%左右;且专业星级分布极不均衡,仅浙江大学5星级专业就占到了全省的76%。在国家级重点学科方面,浙江省共有25个,横向比较,上海市103个,江苏89个,湖北53个。

根据教育部第三轮学科评估结果显示,在2012年的学科评估中,浙江有17所高校参评,江苏27所,上海20所。[6]从学科评估结果来看,浙江省总共有48个一级学科排名位列全国高校前十名,其中有37个同属浙江大学,可谓“一枝独秀”。而中国美术学院有美术学、戏剧与影视学、设计学、艺术学理论4个一级学科名列全国十强,分别位列第2、3、5、9名;浙江海洋学院海洋科学排名全国第5,水产排名全国第8;浙江理工大学纺织科学与工程排名第4;宁波大学水产排名全国第7;浙江农林大学林业工程排名第7;浙江工商大学统计学排名第8;浙江中医药大学中医学排名第10。在总量比较上,江苏省有86个学科位列其中,上海高校学科排名前十数量达93个。综而言之,浙江高校学科实力整体水平低,不同高校间学科实力差异太大都是亟待解决的问题。

三、浙江省高等教育现代化发展的战略对策

如同浙江经济、社会体制改革一般,浙江高等教育也已进入改革的攻坚期。因此,从本省现代化建设的全局出发,顺应国内外高等教育发展的大势,在新的历史制高点上抢占先机,攻坚克难,成功实现由高等教育大省向高等教育强省的战略转进,这是一个重大的时代课题。首先,高等教育强省建设不仅体现在高水平办学平台的多少和强弱上,更要兼顾本科高校、高职高专、民办高校的协同进步和发展,从纵向角度推进高等教育强省建设目标的实现。此外,还应根据高等教育发展阶段要求,大力提升高等教育质量,统筹高等教育与经济社会的和谐发展等,从横向综合性角度来探索实现高教强省的必由之路。

(一)进一步解放思想,充分利用浙江的人文传统优势和厚实的经济条件,集全省之力办好浙江大学,建设成为国内顶尖、世界一流的综合型、研究型、创新型大学

提及浙江高等教育,可以说最著名也是让浙江人民最引以为豪的就是浙江大学。作为浙江省唯一一所“985”、“211”高校,浙江大学一枝独秀的局面可见一斑。浙江大学也确实名副其实,尤其是1998年4校合并后,在国内众多大学排行榜特别是武书连的排名中,浙江大学一直是与北京大学、清华大学不分伯仲,稳居全国高校前三强,且数年蝉联第一,排名北大、清华之前。

作为国内首屈一指的高校,浙江大学理应在世界一流大学名单中占有一席之地。然而,事实却并非如此。根据《泰晤士报高等教育副刊》2013-2014年世界大学综合排名结果,[7]在前两百强的高校名单,中国仅有北京大学和清华大学,分列45和50位,此外,复旦大学、中国科学技术大学、中国人民大学、南京大学、上海交通大学、武汉理工大学均列在世界排名第350名的浙江大学之前。从具体指标来看,浙江大学仅有“行业收入”指标(94.5)与北京大学(99.9)、清华大学(99.9)差距较小,而在“教学”、“研究”、“引用”这三个几乎各占30%比例的指标数据上,浙江大学仅有35.9、32.1和36.5的分值,而北京大学这三者分值分别为72.3、58.1和62.8,清华大学也各占66.8、65.9和59.9,由此可见差距之明显。同样,在上海交通大学发布的2012年世界大学学术排名五百强名单中,[8]国内排名第一的北京大学也仅在其164名的位置,上海交通大学紧随其后,清华大学列174名,浙江大学位列200名。

由“东方剑桥”到现在的浙江大学,可以说,浙江大学并非国人想象中的那么强大,建设中国领先世界一流的大学,浙江大学任重道远、使命艰巨。2010年7月29日,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》指出:到2020年,要“建成一批国际知名、有特色、高水平的高等学校,若干所大学达到或接近世界一流大学水平”。[9]2014年5月4日,习近平在《在北京大学师生座谈会上的讲话》中指出:“办好中国的世界一流大学,必须有中国特色……世界上不会有第二个哈佛、牛津、斯坦福、麻省理工、剑桥,但会有第一个北大、清华、浙大、复旦、南大等中国著名学府。我们要认真吸收世界上先进的办学治学经验,更要遵循教育规律,扎根中国大地办大学。”[10]所以,浙江高等教育综合实力提升,首先还需要加大力度建设和发展浙江大学。一方面,需要积极争取国家的支持、吸纳社会各方面的资源。另一方面,省委省政府也要在人、财、物力方面给予重点投入,全力支持其赶超清华、北大,瞄准世界百强,争创并赶超世界一流大学,依靠广大师生员工,建设中国的哈佛、东方的剑桥。

(二)按照多元巨型化模式,充分发挥浙江大学的旗舰作用,统筹布局,开办分校,合作办学,逐步建设和完善层次分明、分工有序、相互贯通的区域高等教育系统

浙江高等教育强省建设,浙江大学除了大力提升自身实力之外,还需充分发挥其在省内高校发展中的领军作用。作为省部共建高校,浙江大学在硬软件多方面都存在着省内其他高校不可比拟的优势,所以可以适当借鉴美国东北部哈佛、耶鲁等8所常青藤大学精英教育联盟的原则,采取省部共建、校地合作、对口支持、国际交流等形式,认真总结浙江大学宁波理工学院、同济大学浙江学院、上海财经大学浙江学院、宁波诺丁汉大学等院校合作办学的经验,以省政府与教育部共建浙江工业大学、浙江大学与浙江工业大学两校合作为肇基,加大对浙江师范大学、宁波大学等地方重点大学的建设与支持力度,积极争取并接受国内外一流大学及科研院所的辐射与扶植,特别注重强化浙江大学在地方大学建设中的旗舰作用,适度模仿美国加州大学建设伯克莱、戴维斯、欧文、洛杉矶、圣迭戈、旧金山、河滨、美熹德、圣塔芭芭拉、圣塔克鲁兹等10所分校的成功实践,在师资力量、办学资源等方面建立共享机制,以进一步扩大浙江大学在促进浙江高等教育发展和综合实力提升上的重要作用。

(三)无论最近社会上对“985”、“211”建设有什么不同声音,也无论国家今后关于“985”、“211”高校的政策走向如何,根据浙江省高等教育发展的现状和未来,都应参照国家“211工程”建设思路和标准,借鉴国际经验,采用省部共建、中外合作等模式,加速高等教育国际化进程,重点建设5-6所地方“211”高校,强大第二阵营,整体提升浙江高等教育办学层次

通过比较发现,浙江高等教育整体实力较弱很大程度归因于浙江高水平办学平台的缺乏,例如代表高校建设水平的“985”、“211”工程中,仅有浙江大学一枝独秀;在国家重点学科名单中,浙江一级重点学科有14个,且全部为浙江大学所有,在23个二级重点学科中,浙江大学也独占其中的21个,中国美术学院的美术学和浙江中医药大学的中医临床基础学科占据了最后2个二级重点学科。不可否认,1998年9月,浙江大学通过四校合并,成为了中国学科门类最齐全的大学,浙江大学也始终在多个排行榜中跃居中国内地三甲,这对于浙江高等教育发展具有重要的战略意义。然而,四校合并后,全省的211学校由4所锐减至1所(其中,浙江医科大学1998年通过211预审),浙江高等教育出现了严重的断层现象。高水平大学的缺乏,给省内外优秀考生的选择变少,难以留住优秀生源,造成直接的人才流失;此外,作为文化大省的浙江来说,没有高水平大学的支撑,也会影响优秀文化传承。除了浙江办学层次的整体偏低之外,浙江高校水平之间差异显著导致了高校竞争发展的局面很难形成。反观其他名校,如哈佛和MIT、牛津和剑桥、清华和北大、复旦和交大、天大和南开,似乎都是成对出现的,“高校就像企业,要在竞争中发展”。[11]

所以,需要重点扶持和帮助以浙江工业大学为代表、包括浙江师范大学、宁波大学、温州大学等在内的第二阵营高校综合实力的加强,在高等教育资源配置、人才引进等方面给予一定的政策倾斜,使其综合实力全面加强,不断缩小与浙江大学的差距,最终形成高水平高校间良性竞争的良好局面。需要以现有的10所博士学位授权高校为基础,大力发展研究生教育,经过10年的奋斗,努力建成一批(5-6所)达到国家“211”平均水准甚或“985”水平的研究型与研究教学型或教学研究型大学,以彻底解除长期以来浙江省高等教育体系中浙江大学一枝独秀、第二方阵领军大学青黄不接的困境。同时,以现有的18所硕士学位授权高校为基础,加大对教学研究型大学及教学型院校的建设力度,着力培育和增强其科技创新能力,择优支持其申报与建设博士授予权单位,进一步提高其办学层次和水平,以完善符合浙江实际、富有浙江特色的高等教育梯次结构。

(四)加快教育结构调整步伐,充分发挥市场的导向作用,积极引导普通本科高校向高等职业技术型院校转型,率先建设一批应用技术型的地方本科院校,主动服务于浙江的现代化建设

提升高等教育质量的关键在于推动教育结构的科学调整,正如教育部副部长鲁昕所言:“地方本科高校转型发展是实现技术技能人才系统化培养的关键环节。”[12]应根据国家教育结构调整要求,发展本科层次职业教育。通过本科层次职业教育,可以培养适应地方和企业产业结构调整、技术升级、新产品开发、技术改造、开拓市场等所需要的人才。就浙江现实而言,可以根据部分本科高校特色专业和特色学科的优势,向“应用技术型高校”转型,如浙江水利水电学院继续以培养水利、电气、机械等方面的专业人才为主,加强理论与实践的结合,创新人才培养模式,提升教育质量和整体竞争力,实现特色发展。大力办出一批本科层次的技术性院校,积极试点两条腿走路,主动打通普通高校与职业院校之间的壁垒,建设职责分明、分工有序、相互贯通的高等教育体系,主动适应并服务于浙江经济社会的高水平发展。[13]

(五)进一步强化浙江高等职业教育的传统优势和办学特色,根据浙江经济社会发展对人才的需求,以应用技能型人才培养为导向,改进专业设置,改革课程结构,创新高等职业教育人才培养模式

高等职业教育一直是浙江省高等教育的优势所在。现阶段,服务产业转型升级的要求,需要以办好一批基础条件优、专业覆盖广、教学质量高、服务能力强、产学结合紧密、办学特色鲜明的本专科高等职业院校为目标,围绕省政府重点支持的产业领域和市场的人才需求,探索以岗位操作技能适合度为标准的应用型人才培养的定位和途径。结合对本省高职院校办学经验的总结和国家示范性高职院校建设计划实施情况的分析,明确服务行业、服务企业、服务地方的办学宗旨,以打造全国顶尖、国际知名的品牌专业和特色专业群为突破口,从提升办学层次、强化学科建设、深化教育改革、共享教学资源、增强辐射能力、促进社会发展等方面,加快示范性高职院校的建设进程,促进高职教育的健康发展,逐步建成独具浙江特色的结构合理、功能完善、质量优良的高等职业教育体系,使高等职业院校的总体竞争力居于全国领先地位。

(六)积极开拓办学资源,拓宽经费渠道,鼓励和吸纳民间资本,加大对民办高等教育发展的扶持力度,规范民办高等教育的办学和管理,增强民办高等教育的综合实力

得益于浙江民营企业的蓬勃发展和浙江人敢为人先的创新精神,加上浙江省委省政府的大力支持,民办高等教育的发展也成为了浙江高等教育的特色和优势所在。当前形势下,仍需继续鼓励和支持民办高等教育的发展。首先,民间资本的大量注入可以缓解当前教育尤其是高等教育投入不足的现状,改善高等教育办学条件,适当扩充高等教育规模。另外,民办高校的发展有利于其充分发挥民办高等教育自主性、灵活性和个性化的特征,可以根据社会需求更快捷地调整办学方向和思路,从而适应市场经济的发展,增强高等教育活力。与此同时,民办高等教育因为处于“非主流”的社会地位,其发展也会受到诸多限制,例如办学条件的不足、师资队伍的建设和引进困难、招生困难等问题。所以,更需要政府加以引导和扶持,根据办学条件的实际情况,结合地区高等教育发展的需要,改革财政机制,多种途径资助民办高等教育,帮助其成长和发展。其次,根据社会发展需求,积极引导民办高等教育提高质量,办出特色。

(七)依靠省域雄厚的经济实力,逐年增加政府对高等教育的投入,不断改善办学条件,逐步提高生均教育经费水平

研究表明,高等教育投入水平是推动区域经济增长的重要因素和坚实基础。客观上,政府部门加大对高等教育的投入水平,一方面可以为地区高等教育稳步发展提供保障,从而提升地区高等教育综合实力;另一方面通过提高人力资本质量和生产效率,实现经济可持续发展。加大高等教育投入是浙江高教强省战略建设的保障。因此,需要实现经费投入机制的清晰化,逐年增加高等教育财政投入。

加大高等教育投入,并不是实行平均主义,需要政府综合考量。首先,政府需做到投入科学化。按照科学规划进行投入,重视高校的层次类型上和发展阶段上特殊性,建立按层次类型投入的机制,既需要全面提高,又需要重点关注。其次是政府投入战略化。财政投入要尊重高校发展的基础,要充分体现省委省政府的战略意志。建立事实判断和价值判断相结合的经费投入机制,考虑浙江经济社会发展的需求。最后,投入形式多元化。当前,我国高等教育办学经费对政府投入的依赖性过强,其他类型教育经费占据比例较低,不利于各高等学校谋求自身发展。因此,各高等学校理应拓宽教育经费来源渠道,以保障高等教育投入与高等教育规模的协调发展。向西方发达国家借鉴多样化的经费筹措经验,通过吸引社会捐赠,利用充裕的社会资源,建立校友募捐等形式的经费筹措措施,并健全和完善各项捐赠制度,实现融资渠道多样化。必须认识到,人力资本是未来经济增长的主导因素,且高等教育对经济增长的影响作用是持续而且漫长的,不可能一蹴而就。政府应该从战略发展的视角,建立长效投入机制,从根本上保障高等教育的持续稳定发展。

(八)主动适应高等教育大众化向普及化的转型,大力发展非学历教育,增加人均受高等教育年限,提升高等教育对经济增长的贡献率

受制于高等教育规模和发展水平,高等教育毛入学率提升是一个长期而缓慢的过程。因此,可以通过对在职人员实施高等教育学历相当的在职培训和专业教育,短期有效地促进在职人员的教育水平,从而增加在职人员的受高等教育年限。正如马丁·特罗对高等教育阶段论观点的修正和补充,他认为“普及高等教育将通过在各国增加入学学生人数而实现(往往是通过非全日制学习或夜校的方式),非精英院校将通过学分互换最终与学位授予院校建立进一步联系”。这也是联合国教科文组织编著的《学会生存——教育世界的今天和明天》中所倡导的构建“学习化社会”的应有之义。因此,实现高等教育普及化,不仅可以通过提升高等教育毛入学率的方式来提高人均受高等教育年限,还可以通过加强对就业人员的在职培训,大力发展非学历教育的方式,增加人力资本存量,从而提升生产力水平。

综而言之,浙江高等教育从精英教育阶段向大众化教育阶段的转变,不仅是毛入学率的提高,而且要求高等教育的观念、功能、学校类型与规模、质量标准、入学与选拔方式、教育内容和学科专业设置、教学管理方式等方面的全方位变革。此外,在高等教育国际化背景之下,协调国际化和区域化之间的关系,尤其是在增强高等教育国际化水平的同时,统筹浙江经济、社会和教育的区域发展,为浙江的现代化建设贡献力量。具体来说,浙江高等教育现代化建设既需要各类型教育质量的全面提升,同时要处理好公办高等教育和民办高等教育、普通本科教育和高等职业教育的关系,在质量保障的前提下兼顾公平和效益,从而进一步深化高等教育改革,努力提升浙江高等教育综合实力,为实现“物质富裕、精神富有”的现代化浙江不懈努力。

参考文献:

[1]浙江省教育厅.2013年工作总结和2014年工作要点[EB/OL].(2014-02-12).http://www.zjedu.gov.cn/gb/articles/2014-02-12/news20140212163945.html.

[2]新浪网.中国省域经济综合竞争力排名:江苏第一浙江第五[EB/OL].(2014-03-07).http://zj.sina.com.cn/news/zhzx/2014-03-07/0735173455.html.

[3]杨天平,刘召鑫.中国高等教育对经济增长贡献率的分析比较[J].高校教育管理,2014(3):7-16.

[4]翁细金.未来十年浙江高等教育与人口、经济社会协调发展研究[J].高等教育研究,2012(6):34-40.

[5]人民网.武书连2014中国大学排行榜公布北大21年后再次夺冠[EB/OL].(2014-01-08).http://edu.people.com.cn/n/2014/0108/c373328-24056924.html.

[6]中国学位与研究生教育信息网.2012年学科评估结果公布[EB/OL].[2014-02-21].http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsjyxx/xxsbdxz/.

[7]World University Rankings 2013-2014[EB/OL].[2014-03-11].http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking.

[8]上海交通大学网站.世界大学学术排名五百强[EB/OL].[2014-03-11].http://www.shanghairanking.cn/ARWU2012.html.

[9]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].(2010-07-29).http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.

[10]习近平.青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话[EB/OL].(2014-05-04).http://wenku.baidu.com/view/4ddb8568aaea998fcc220e54.html.

[11]中国新闻网.浙大副校长罗卫东:寂寞浙大呼唤强大对手[EB/OL].(2014-01-18).http://www.chinanews.com/edu/2014/01-18/5752041.shtml.

[12]人民网.教育部副部长:探索发展本科层次职业教育[EB/OL].(2014-03-26).http://xj.people.com.cn/n/2014/0326/c188514-20867581-2.html.

[13]新华网.教育部副部长鲁昕谈加快构建现代职业教育体系[EB/OL].(2014-03-26).http://news.xinhuanet.com/hr/2014-03/26/c_119961295.htm.

Modernization of Higher Education in Zhejiang:

Problems and Countermeasures

YANG Tianping1,LIU Zhaoxin2

(1.DevelopmentCommittee,ZhejiangNormalUniversity,Jinhua321004,China;

2.SchoolofManagement,ZhejiangUniversityofMediaandCommunications,Hangzhou310018,China)

Abstract:Zhejiang Province has been faced with some major problems concerning its modernization of higher education: The scale of higher education does not fit neatly into the regional economic development; higher education makes a small contribution to the economic growth and on the other hand, it has been underfunded; the overall level of colleges and universities still remains to be low-end, and huge gaps exist among different universities; disciplines in universities are academically weak and lack professional features. Countermeasures to modernize higher education in Zhejiang Province were proposed as follows: Stint no effort to build Zhejiang University into one of the top universities of the world; allow Zhejiang University to play a leading role, to open more campuses, to conduct co-operative education at all levels, to build an elaborate higher education system, and to promote internationalization; construct 5 to 6 key provincial universities by sticking to the “211 project” standards; accelerate the pace of education structure readjustment to bring the market-oriented function into full play; encourage some common colleges and universities to transform into vocational and technical ones; innovate the talent training mode of vocational colleges to serve the modernization of Zhejiang Province; raise the investment of higher education, enrich the sources of funding and promote private higher education; increase average years of higher education, and enable higher education to contribute more to the economic growth.

Key words:modernization; development; higher education; Zhejiang Province

(责任编辑傅新忠)

中图分类号:G527

文献标识码:A

文章编号:1001-5035(2015)02-0065-08

基金项目:浙江省哲学社会科学规划重点项目“浙江省高等教育综合实力提升研究”(13NDJC008Z)

作者简介:杨天平(1956-),男,江苏盐城人,浙江师范大学发展委员会秘书长、教授、博士生导师,管理学博士;刘召鑫(1988-),男,安徽岳西人,浙江传媒学院管理学院助教,管理学硕士。

收稿日期:2014-12-16