历史因素、制度变迁与现代商业精神

2016-01-07邵传林,张存刚

历史因素、制度变迁与现代商业精神

邵传林1,张存刚2

(1.兰州商学院 金融学院,兰州 730020; 2.兰州商学院 经济学院,兰州 730020)

摘要:文章基于中国省级层面的面板数据资料定量测度了历史因素对现代商业精神的影响。实证研究表明:历史上曾拥有频繁商人活动的地区,越有利于现代商业精神的涵育;历史因素可解释不可观测地区固定效应的32.8%~40%;各种稳健性检验均表明,与市场化制度变迁进程较缓慢的地区相比,历史因素在市场化制度变迁进程较快的地区对现代商业精神的促进作用更强。为了减弱内生性问题对估计结果的影响,本文基于工具变量法进行了实证检验,从而使本文结论具有较强的说服力。

关键词:历史因素;体制改革;市场化制度变迁;现代商业精神

收稿日期:2015-01-07

作者简介:邵传林,男,兰州商学院金融学院副教授,博士,主要从事制度经济学研究;张存刚,男,兰州商学院经济学院教授,博士,主要从事制度经济学研究。

中图分类号:F069文献标志码:A

Historical Factors, Institutional Changes and Modern Commercial Spirit

SHAO Chuan-lin1, ZHANG Cun-gang2

(1.SchoolofFinance,LanzhouCommercialCollege,Lanzhou730020,China;

2.SchoolofEconomics,LanzhouCommercialCollege,Lanzhou730020,China)

Abstract:The paper makes an empirical research on the impact of historical factors on modern commercial spirit based on the panel data of provincial level in China. Empirical research shows that, in areas with richer initial endowment of commercial activities, it is more conducive to cultivate and propagate the modern commercial spirit, and the unobserved fixed effects can be explained about 32.8%—40% by the initial endowment of commercial activities. Various robustness tests show that, compared with regions with slower market-oriented institutional change process, the initial endowment of commercial activities can promote modern commercial spirit stronger in regions with faster market-oriented institutional change process. In order to weaken the endogenous problem that may affect the estimation results, this paper uses instrumental variables of the initial endowment of commercial activities, but estimation results once again confirms the above conclusion.

Key words: historical factors; reform; market-oriented institutional change; modern commercial spirit

一、引言

根据余英时(2004)与杜维明(2013)的前期研究,汉语中的“现代商业精神”类似于英语中的“The spirit of capitalism”,正是这种类似于资本主义精神的东西曾经为西方世界的兴起提供了强大的原初动力。中国在明清时期曾产生过“资本主义经济”,但却没能形成现代意义上的资本主义,更没有现代意义上的商业精神[1-2]。有学者指出,自宋至明清时期中国商人精神之所以没能转向现代商业精神,主要原因在于封建专制制度的束缚[1]。厉以宁(2010)[3]也指出,中国自宋以降的弹性封建体制是中国商人精神无法转向现代商业精神的重要原因。Weber(1951)[4]在《中国宗教》中进一步指出,中国传统文化(如儒家文化)不利于资本主义精神的产生,甚至还可能是资本主义没有在中国崛起的重要原因。尽管如此,由于中国各地区在地理环境、历史、人文等方面差异较大,经过几个世纪的发展和实践,各地区还是逐渐孕育了不同的历史因素。正如韦森(2004)教授所言,华北地区的农耕文化不利于现代商业精神的培育和发展,东南沿海地区的“吴越文化”和华南地区的“岭南文化”却有利于现代商业精神的培育和发展[5]。毋庸讳言,本文无意于厘清现代商业精神究竟缘何没能在中国传统社会生成,而是想指出,自1978年经济体制改革伊始,中国各地区经过30多年的市场经济实践与探索终于涵育出了不同发展程度的现代商业精神。但令人困惑的是,即使剔除地理因素、自然条件、开放程度、市场规模、经济发展水平、城市化等因素对现代商业精神的影响,还是难以理解究竟是什么原因导致地区之间现代商业精神成长程度的差异如此之大?譬如,东南沿海的浙东地区早在新中国成立之前就拥有丰富的企业家资源和创业经验,但地处西北内陆的甘肃在新中国成立之前就非常缺乏企业家资源和创业经验,两地区早期历史因素的差异为改革开放后现代商业精神的成长提供了不同的初始禀赋条件。

不同于既有的研究多采取整体化视角分析现代商业精神的起源及其当代意义,本文重点从初始禀赋条件的视角探讨历史因素对现代商业精神发展和培育的影响。那么,一个非常关键的问题是历史因素究竟能在多大程度上解释地区之间现代商业精神的差异性,本文拟基于中国省级层面的面板数据资料对此进行定量测度。具体来说,本文的工作主要体现在以下几个方面:其一,本文从学理上分析历史因素影响现代商业精神的内在机制,阐释市场化制度变迁在历史因素影响现代商业精神过程中的调节作用,从而为更进一步的研究奠定理论基础。其二,本文不仅在理论上探讨历史因素对现代商业精神的影响,还基于中国省级层面的非平衡面板数据资料定量测度了历史因素对现代商业精神的影响程度,定量测度历史因素与市场化制度变迁的交互效应对现代商业精神的影响。其三,本文使用1949年地区商业贷款占比和地区识字率变量作为历史因素的工具变量,并基于两阶段最小二乘法回归控制内生性问题;鉴于市场化制度变迁与现代商业精神在理论上具有逆向因果关系,本文还使用建国初期地区自然灾害严重程度作为市场化制度变迁进程的工具变量,并基于预测的外生性制度变迁变量进行了稳健性测试。

二、理论阐释与假说提出

(一)历史因素的差异性

既有的研究表明,经济体制改革之前中国各地区经过几个世纪的实践与发展形成了各具特色的地方商业亚文化[5]。比如,长江三角洲地区早在南宋以后形成了以“经世致用、务实求真、勇于创新”为特征的“吴越文化”,广东珠江三角洲地区在清朝中叶以后逐渐形成了以“务实世俗、重商远儒、兼容求新”为核心的“岭南文化”。显然,上述地方亚文化在思想内涵上比较接近韦伯意义上的“资本主义精神”,或者说上述地方亚文化与现代市场经济中的“资本主义精神”或现代商业精神具有一致性,它们不仅不排除商业活动,反而具有“亲”商业的价值观念,倡导商品的流通和个人的创业精神、冒险精神,在一定程度上还具有无止境追求利润和个人英雄主义精神的色彩。上述地方亚文化与山东、河北、河南等地区儒家“农耕文化”在对待商品经济或市场经济上具有迥然的价值观念,儒家中原文化“重农抑商”,在本质上是一种“农耕文化”,而吴越文化和岭南文化在一定程度上体现了以“重商轻农”为核心的现代商业精神。譬如,作为中国市场经济典范的温州,早在宋末明初时期就是中国重要的对外贸易口岸,此后不论在哪个朝代该地区的商业活动均很发达,经过几百年的商业实践该地区逐渐形成了“重商轻农”的商业文化精神。温州人特别强调学以致用,倡导对社会实际问题的研究,注重实践精神,反对虚言空行,尤为反对儒家学说中的只重义而不讲利的观念,主张“以利和义”与“义利并举”,而不是“以义抑利”[6]。上述分析表明,中国各地区并不具有统一的历史文化因素,东南沿海地区在历史上曾经产生过类似于“资本主义精神”的东西,但在“农耕文化”繁荣的地区却不曾产生过类似于“资本主义精神”的东西。毋庸讳言,经过几个世纪的经济发展和社会实践,中国各地区早在建国之前就形成了迥异的因素,这为本文探讨历史因素的横向差异影响现代商业精神的传播和培育提供了现实基础。

(二)历史因素如何涵育了现代商业精神?

问题的关键是,改革开放之后历史因素开始在现代商业精神的培育和发展中发挥重要作用。那么,为什么在历史上曾经拥有频繁商人活动的地区更能够促进现代商业精神的培育与成长?本文认为,首先,历史因素是改革开放后商人活动和企业商业活动的丰富知识源泉。有学者指出,在1978年改革开放伊始,中国社会并不具有关于企业如何运作的知识和大范围远程交易的契约知识[7]。无疑,并非所有地区的经济行为主体都具有如何进行创业、生产、经营管理、产品销售等方面的知识,但那些在历史上原本就拥有丰富、频繁的商业活动的地区似乎并不缺乏如何开办商业企业的知识。其实,这些地区早就拥有关于市场制度的完整知识,只是这些知识在计划经济时期被“束之高阁”了。一旦经济体制发生根本性变革,便为这些知识的运用和传播提供了新的机会。事实上,民营及个体经济之所以能够在温州、泉州等东南沿海地区率先兴起,这与当地的重商主义文化传统密不可分,这种商业文化传统为当地群众快速融入市场经济提供了一种共同知识或共同信息,而这种知识或信息是从事商品生产和市场运作的先决条件。因此,当全国其他地区还在对市场存疑或者沉浸在社会主义国家到底要不要发展市场经济的争论中时,这些地区的企业家们早已将其商品打入了全国市场,并在市场中占有了一席之地。

此外,历史因素在商人活动和企业商业活动中发挥着“社会资本”的作用。历史上传承下来的历史因素在某种程度上还具有社会资本的功能,而社会资本是一种重要的经济资源,它与土地、劳动力、技术、物质资本等生产要素对经济增长的贡献相类似。进言之,根据经济社会学的理论可知,社会资本对经济发展而言,最重要的作用在于它为经济行为主体之间的合作提供社会信任,这不仅有助于降低经济主体之间的交易费用,还有助于将信任范围从熟人圈扩展到陌生人世界。不仅如此,还有证据表明,现代商业精神在好的社会信用环境下能够得到更好地传播和培育[5]。事实上,历史因素折射出一种合作意识或合作信念,使陌生人之间的合作成为可能,而合作会使商人间的商业行为变得成本更低,于是,现代资本主义精神能够得到更好的发挥,这进而又促进了合作信念的普遍化,它们互为因果、相互促进。总之,作为社会资本的历史商业文化因素能够为现代商业精神的培育和传播提供途径。另外,历史因素还会通过家庭组织进行代际传承,从而具有路径依赖特征;尽管在新中国成立之后快速实施了计划经济体制,绝大部分家庭被纳入到该体制内,但历史商业文化因素仍会由家庭进行“潜移默化”的传承。基于以上分析,本文提出如下假说:

假说1:在历史上曾拥有频繁商人活动的地区,就越有利于现代商业精神的涵育。

(三)市场化制度变迁的调节作用:收敛抑或发散?

从1978年末开始,中国经济从原来的计划经济体制向市场经济体制转型,这被经济学者称为市场化制度变迁过程。在此过程中,外部制度环境在不断变迁,其中,最核心的是市场在资源配置中的作用在不断增强。现代商业精神随着市场化改革进程的不断推进得以广泛传播、推广,尤其是现代商业精神的跨地区传播必然会给传统农业区带来新的外部冲击,于是,传统的“农耕文化”逐渐丧失现实基础。更为关键的是,现代商业精神的跨地区传播使“如何做生意”这类商业知识的传播成本大幅下降,变革原来不利于市场经济的传统农耕文化的成本也变得越来越低。与此同时,由于其他地区的商业行为与物质收益差距变得越来越明显,那些在文化上“落后”的地区便产生了模仿或学习的动力。这表明,外来商业文化在向落后地区传播的过程中所遭受的阻力在下降。在上述背景下,历史因素之于现代商业精神传播和培育的重要性也在不断下降或已经变得不再如此重要,或者说历史因素对现代商业精神的影响会随着中国市场化制度变迁的不断深入而产生收敛效应。

另一方面,中国市场化制度变迁进程在地区之间并不具有同步性,这可能会使历史因素对现代商业精神的影响具有不同的效果。有些地区市场化进程较为缓慢,政府对市场的不当干预依然较严重,生产要素的扭曲性配置也比较严重,而且国有经济占比偏高,商人活动的外部营商环境也较差,如西部内陆地区就具有上述特征;在这些地区,即使历史因素更有利于现代商业精神的传播与发展,但由于外部制度环境较恶劣,或者说外部制度环境的不利影响已大大抵消历史因素在传播与培育现代商业精神上的优势。反之,在市场化制度变迁程度较高的地区,政府对市场的不当干预已被限制,生产要素配置更具市场化特征,国有经济的占比较低,商人活动的营商环境较好,如东南沿海地区;若这些地区拥有较为丰富的历史因素,再加上这些地区还拥有较好的外部制度环境,于是,历史因素对现代商业精神的影响会随着市场化制度变迁的不断深入而产生发散效应(即拉大效应)。另外,就中国的实际情况而言,历史因素较为丰富的地区往往也是政府质量较高的地区,这些地区的制度环境更有利于现代商业精神的传播,地方政府也比较开明、对市场的干预和控制均较弱;并且,历史因素也会影响政府对待商业活动的态度,这些地区的地方政府会努力创建开放型、包容型的政府服务,进而会对现代商业精神的培育和发展产生更强的促进作用。基于上述分析,中国市场化制度变迁的发散效应似乎大于其收敛效应,故本文提出如下假说:

假说2:与市场化制度变迁进程较缓慢的地区相比,历史因素在市场化制度变迁进程较快的地区对现代商业精神的促进作用更强。

三、研究设计

(一)研究模型

为检验假说1,本文构建如下计量模型:

(1)

上式中,因变量spiritit表示第i地区第t期的现代商业精神。但令人遗憾的是,时至今日经济学界并未能找到一个现成可用的衡量指标来刻画现代商业精神,本文不得不使用其他指标间接性地进行衡量。鉴于本文中的现代商业精神主要指企业家从事商业活动的意愿、规范和价值观念,主要以企业家的创业精神和创新精神为核心,故在理论上本文可使用地区私人企业家和民营企业家创业的人均数量作为现代商业精神的替代性衡量指标。显然,使用该指标衡量现代商业精神在理论上与本文对现代商业精神的定义相接近,即在现代商业精神越流行的地区,企业家创业的积极性往往也较高,从而保证本指标的选取具有一定的理论基础。核心解释变量initiali0表示第i地区的历史因素变量。基于上述分析可知,采用1949年中国各地区民营企业家创业的人均数量衡量历史因素,则就理论层面而言非常符合本文的研究思路,但限于本文无法搜集到这方面的官方历史数据,并且所能搜集到的最早有关地区民营企业家创业的人均数量的资料也只有1992年的数据。事实上,中国官方统计机构从1992年才开始统计民营企业和个体企业户数、从业人数等数据资料,故本文也只能使用1992年各地区人均创业户数作为历史因素的替代性衡量指标。另外,为了避免采用1992年各地区人均创业户数作为历史因素会产生衡量偏误问题,在本文稳健性检验部分,还将采用民国时期各地区著名企业家的人数(ming)作为历史因素的替代性衡量指标,因为只有在传统商业精神比较发达的地区,才有可能产生更多的著名企业家,因此地区著名企业家人数越多则表示该地区历史商业文化资源越丰富。

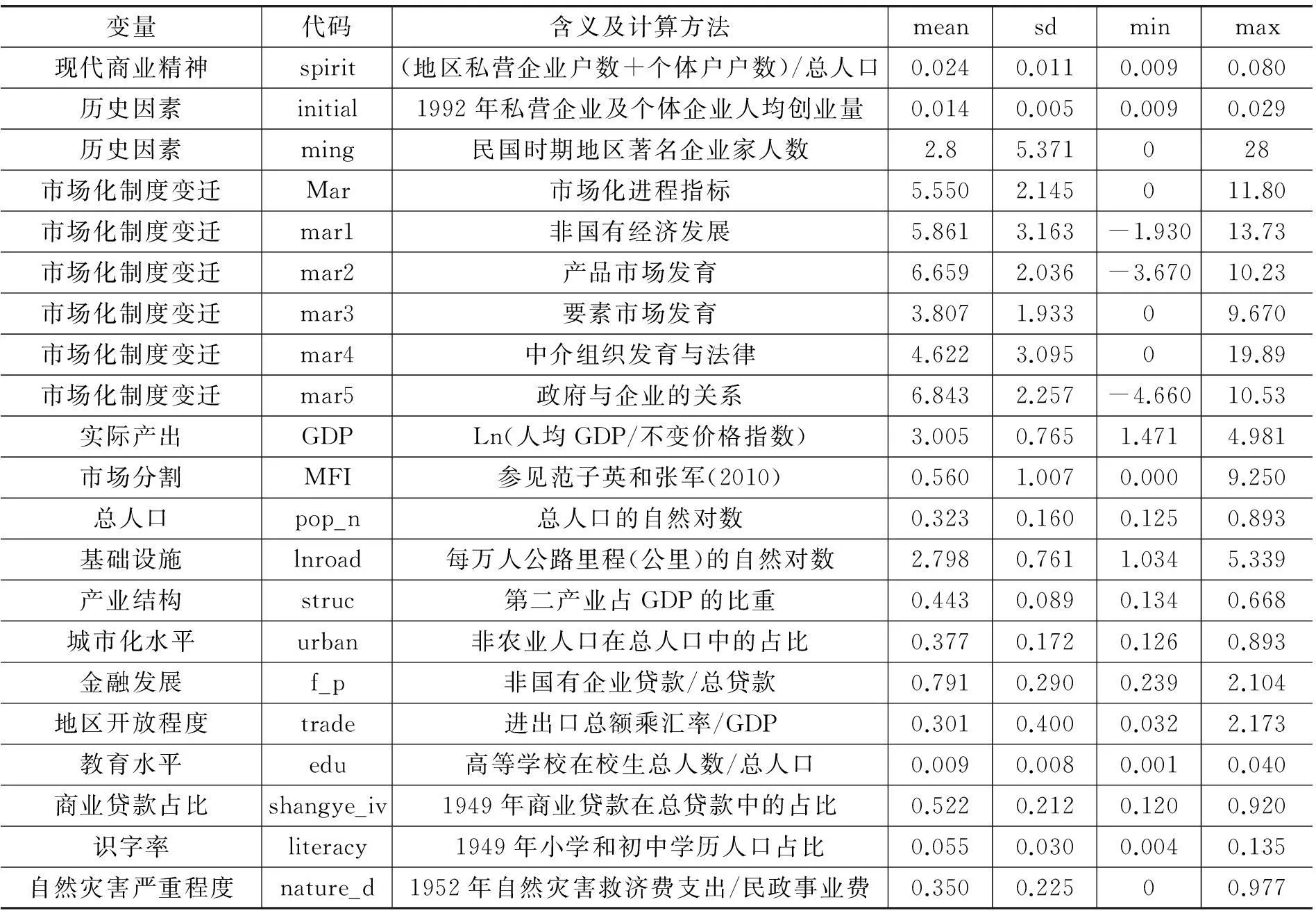

另外,本文借鉴李后建(2013)[8]、江春和张秀丽(2010)[9]、邵传林(2014)[10]等学者的前期研究,选取实际人均产出(GDP)、市场分割(MFI)、总人口(pop_n)、基础设施(lnroad)、产业结构(struc)、城市化水平(urban)、金融发展(f_p)、地区开放程度(trade)、教育水平(edu)等变量构成控制变量集Xit。最后,由于现代商业精神的传播与发展还受宏观经济走势、国家政策等随时间发生变化的因素的影响,在估计模型(1)时,本文还考虑了时间效应ut。εit为残差项。相关变量的详细界定见表1。

为检验假说2,构建如下计量模型:

(2)

(2)式在(1)式的基础上加入了制度变迁变量(Marit)以及制度变迁与历史因素的交乘项ini×Marit,其他变量的定义同式(1)。在(2)式中,若β3>0且显著,则表示制度变迁与历史因素的交互作用对现代商业精神具有正影响,即假说2得到验证。

表1 变量定义及统计特征

(二)样本与数据

本文基于中国1992—2011年省级层面的非平衡面板数据进行实证检验。其中,衡量地区制度变迁程度的指标(Mar)来源于樊纲等(2011)[11]编著的《中国市场化指数(2011)》一书,时间范围均为1997—2009年。应当强调的是,由于本文的核心解释变量——制度变迁指标(Mar)来自《中国市场化指数(2011)》,但该书最新版数据仅更新到2009年,最早的数据起始于1997年,到目前尚未发现有更新的数据,限于此,本文无法将数据更新到2013年,但这已经是本文可以获取的最长时间段了。本文根据维基百科“中华民国企业家”条目中列示的名人企业家统计资料,手工查询名人企业家的祖籍,然后分省(市)统计各地区民国时期著名企业家的总人数,即民国时期各地区著名企业家的人数(ming)。另外,其他变量的原始数据取自《新中国五十五年统计资料汇编》《新中国六十年统计资料汇编》、各年《中国统计年鉴》、各省统计年鉴。自然灾害严重程度(nature_d)变量用1952年自然灾害救济费支出除以民政事业费支出来衡量,自然灾害救济费支出和民政事业费支出来自于《全国民政事业费统计资料汇编(1950—1977)》;需要特别强调的是,西藏自然灾害严重程度使用1954年的数据,宁夏自然灾害严重程度使用1958年的数据,新疆自然灾害严重程度使用1953年的数据,上海自然灾害严重程度使用1956年的数据,其他各省均为1952的数据,但本文无法获得海南省自然灾害严重程度的数据资料。另外,金融发展(f_p)的计算参考了张军和金煜(2005)[12]的计算思路。

四、实证结果分析

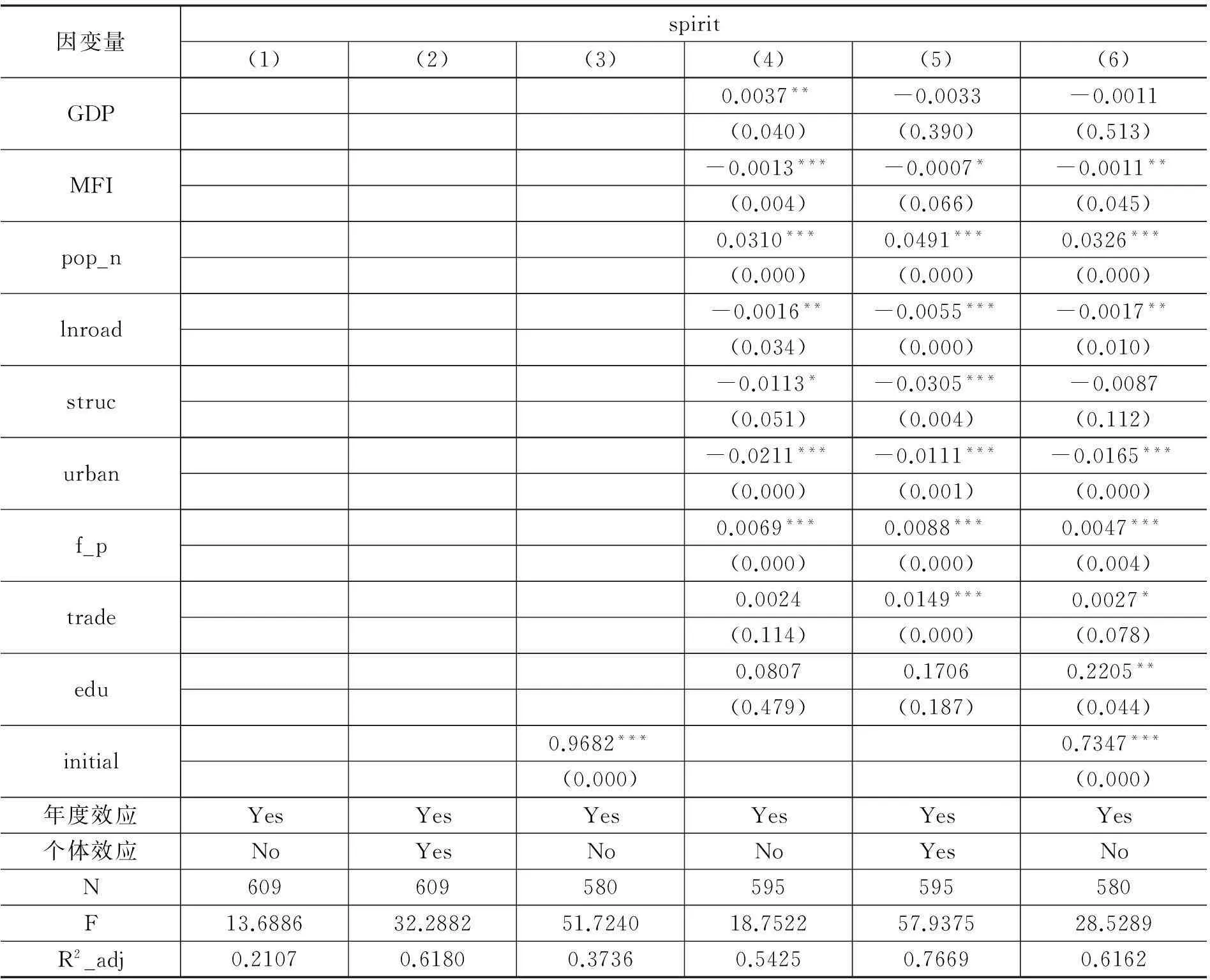

(一)对假说1的初步检验

表2列出了基于方程(1)进行回归的估计结果。列(1)仅控制了年度固定效应,发现调整的决定系数(R2_adj)为0.2107,这表明,地区现代商业精神随着市场化改革进程的推进有一种自发生长的趋势。列(2)又进一步控制了不可观测的个体固定效应*不可观测的个体固定效应通过加入30个省份虚拟变量来实现。,结果发现调整的决定系数(R2_adj)为0.618,这表明,不可观测的个体固定效应已经解释了因变量变化的40.73%。列(3)在列(1)的基础上控制了历史因素变量(initial),结果发现,历史因素变量的估计系数为0.9682,且在1%的水平上高度显著,这表明,历史因素与现代商业精神正相关;在列(3)中调整的决定系数为0.3736,这表明,不可观测的个体固定效应已经解释了因变量变化的16.29%;通过计算还发现,历史因素的解释能力在不可观测的个体固定效应中的占比为40%(即0.1629/0.4073),这表明,不可观测的个体固定效应中有很大的一部分可以由历史因素解释;进言之,地区现代商业精神确实在很大程度上可以由历史因素进行解释,初步表明假说1是成立的。列(4)、列(5)和列(6)分别在前3列的基础上进一步控制了实际人均产出(GDP)、市场分割(MFI)、总人口(pop_n)、基础设施(lnroad)、产业结构(struc)、城市化水平(urban)、金融发展(f_p)、地区开放程度(trade)、教育水平(edu)等变量,结果发现,历史因素的解释能力在不可观测的个体固定效应中的占比为32.8%,也即(0.6162-0.5425)/(0.7669-0.5425),历史因素变量的估计系数为0.7347,且在1%的水平上高度显著,再次表明假说1是成立的*本文还使用现代商业精神的其他衡量指标(如spirit1和spirit2)进行稳健性测试,结果得出了类似的研究结论;当本文使用历史因素的其他衡量指标(如initial1和initial2)进行稳健性测试时,也得出了类似的研究结论;并且,当使用1993年或1994年各地区人均创业户数作为历史因素的替代性衡量指标时,全文的结论亦成立。限于篇幅,并未呈现这些估计结果。。

(二)对假说2的初步检验

表3列出了基于式(2)进行回归的估计结果。列(1)未控制历史因素与制度变迁变量的交乘项(ini×Mar),结果发现,历史因素变量的估计系数为0.5674,且在1%的水平上显著,制度变迁变量(Mar)估计系数为0.0019,且在1%的水平上显著,这表明,历史因素对现代商业精神的影响并没有因加入制度变迁变量而丧失显著性,或者说历史因素与制度变迁变量独立地对现代商业精神产生正向影响。列(2)表明,交乘项(ini×Mar)的估计系数为0.1648,且在1%的水平上显著,这表明,制度变迁与历史因素的交互作用对现代商业精神具有正影响,假说2初步得到验证。为了避免制度变迁与现代商业精神有可能在同期互为因果性,在列(3)中分别取制度变迁变量(Mar)及交乘项(ini×Mar)的滞后1期作为解释变量,结果发现,交乘项(L.ini×Mar)的估计系数为0.1375,且在1%的水平上显著,这仍与上述结论相一致。

表2 对假说1的初步检验

注:(1)***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为P值;(2)所有模型均使用稳健性标准误进行统计推断;(3)所有模型均使用混合OLS进行估计。

除了依据回归方程(2)进行实证检验外,本文还依据样本地区制度变迁程度将全样本进行分组,然后采用回归方程(1)进行检验。表3中的列(4)和列(5)依据样本地区制度变迁程度是否大于等于该年度上的平均值,将所有地区分为制度变迁程度较高的地区和制度变迁程度较低的地区,即:若某地区某年的制度变迁变量大于该年度所有地区制度变迁程度的平均值,则将该地区划分到制度变迁程度较高的地区,否则划分到制度变迁程度较低的地区,因此依据上述分组方法,某地区上一年若进入高制度变迁程度地区,其下一年则不一定能持续进入高制度变迁程度地区,即在时序上不一定具有连续性。其中,列(4)为高制度变迁程度组,列(5)为低制度变迁程度组。从列(4)和列(5)的估计结果可发现,历史因素(initial)在制度变迁程度较高的地区的估计系数为1.0748,历史因素(initial)在制度变迁程度较低的地区的估计系数为0.6904,当运用自助法(Bootstrap)对这两组系数的差异性进行跨组检验时发现,两组系数的估计值在1%的水平上显著不同,这表明,制度变迁程度确实在历史因素对现代商业精神的影响中起到了正向调节作用,再次表明假说2是成立的。

表3 对假说2的初步检验

注:(1)***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为P值;(2)所有模型均使用稳健性标准误进行统计推断;(3)所有模型均使用混合OLS进行估计;(4)控制变量包括GDP、MFI、pop_n、lnroad、struc、urban、f_p、trade、edu等变量。下表类同。

(三)稳健性检验

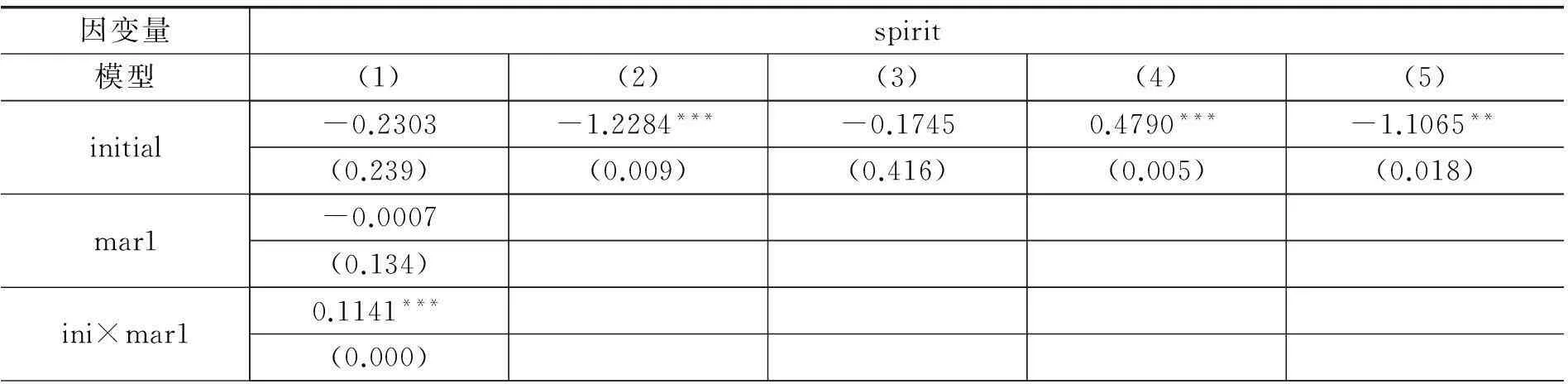

1.基于制度变迁变量分指标的稳健性检验。为了确保上文结论的稳健性,在表4中,本文进一步使用市场化制度变迁变量(Mar)的5项分指数(即非国有经济发展(mar1)、产品市场发育(mar2)、要素市场发育(mar3)、中介组织发育与法律(mar4)、政府与企业的关系(mar5))衡量市场化制度变迁。表4的估计结果表明,中介组织发育与法律(mar4)变量与历史因素变量的交乘项(ini×mar4)的估计系数得出了符合理论预期的估计符号但并不显著,其他4个分指标与历史因素变量的交乘项均得出了大于零的估计系数且均在1%的水平上显著,这进一步表明,假说2的结论是比较稳健的,不因衡量指标的选择而发生改变。上述分析再次表明,与市场化制度变迁程度较低的地区相比,现代商业精神在市场化制度变迁程度高的地区能得到更充分地发展。

表4 稳健性检验Ⅰ

(续表)

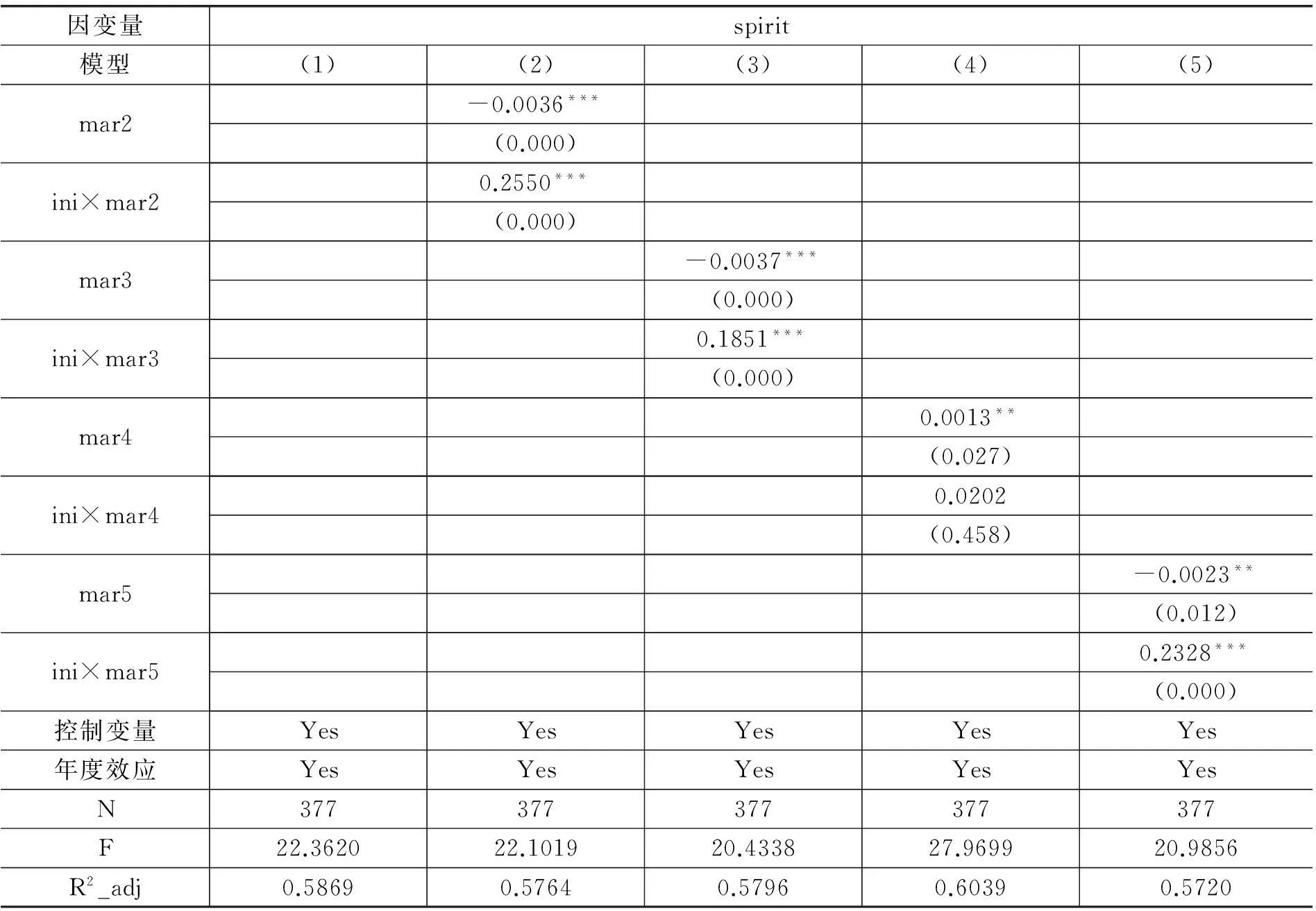

2.基于制度变迁变量分指标的分组检验。表5参照表3中列(4)和列(5)并使用制度变迁变量的5个分指标作为分组依据,检验历史因素是否在高制度变迁程度的地区与低制度变迁程度的地区具有同样的估计系数。行(1)和行(2)依据非国有经济发展(mar1)进行分组;行(1)的估计结果表明,历史因素对现代商业精神的影响在高制度变迁程度的地区具有显著的正向作用;行(2)的估计结果表明,历史因素对现代商业精神的影响在低制度变迁程度的地区并不显著。这再次表明假设2具有较强的稳健性。在行(3)~行(10)中逐次依据产品市场发育(mar2)、要素市场发育(mar3)、中介组织发育与法律(mar4)、政府与企业的关系(mar5)等制度变迁分指标进行分组也得出了类似的结论,再次表明本文假说具有较强的稳定性。

表5 稳健性检验Ⅱ

3.基于工具变量法的稳健性检验。历史因素会影响现代商业精神,那么,现代商业精神会不会逆向影响历史因素?这一点似乎很难想象,今天的现代商业精神会对历史因素产生影响,故逆向因果关系所导致的内生性问题似乎不会成为本文的计量难题。但鉴于国家统计局从1992年开始统计民营企业和个体企业的数据资料,且由于民营企业和个体企业具有较强的灵活性、隐蔽性,很难客观地统计出各地区民企的数量,故历史因素变量可能存在衡量偏误问题,进而会影响到估计系数的大小及其显著性。基于上述分析,本文接下来拟用工具变量法处理衡量偏误问题*当然,遗漏变量也会导致内生性问题,但本文中的工具变量法同时也有助于克服该问题。。在研究思路上,笔者首先找到历史因素的两个工具变量,即1949年的地区商业经济发展指标和地区识字率变量;前者采用新中国成立初期地区商业贷款在农业贷款、工业贷款及商业贷款中的占比衡量,该比值越大则表示地区商业经济越发达,进而地区商业文化传统禀赋就越丰富。但1949年地区商业贷款占比指标对改革开放后现代商业精神的发展似乎没有直接的影响,并且,本文在对现代商业精神进行回归时已经控制住产业结构变量(struc),故该指标的设计符合工具变量的特征;而地区识字率反映了1949年中国各地区人力资本水平,商业经济的发展离不开一定水平的人力资本,事实上,商人的受教育程度在“士、农、工、商”中仅次于“士”的受教育水平,故地区识字率在一定程度上反映了历史因素的丰富程度,同时1949年的地区识字率除了通过历史因素对现代商业精神产生影响之外,很难产生直接的影响,并且,在对现代商业精神进行回归时已经控制了教育水平变量(edu),故该指标也符合工具变量的要求。

基于上述分析,在表6中的列(1)首先使用商业贷款占比与识字率充当历史因素的工具变量进行IV估计,结果发现,与表2列(6)中的估计结果相比(0.7347),在列(1)中历史因素变量(initial)的估计系数已经下降到了0.4857,且在1%的水平上显著,这表明,尽管历史因素的影响程度已小幅下降,但假说1仍成立,或者说若不考虑衡量偏误问题,则会高估历史因素的影响程度。列(2)在列(1)的基础上控制了市场化制度变迁变量(Mar)同时继续运用IV进行估计,结果发现,与列(1)相比,历史因素变量(initial)的估计系数已经下降到0.1452,且在统计上已不显著,这可能是由于市场化制度变迁变量(Mar)自身也是内生变量导致的。由于现代商业精神自身也会影响市场化制度变迁进程,在现代商业精神越繁荣的地区,市场化体制改革的阻力往往较小进而促进了制度变迁的推进,故有必要使用制度变迁变量的工具变量解决此问题。本文采用建国初期地区自然灾害的发生率或严重性作为制度变迁变量的工具变量。显然,在自然灾害的发生越频繁和严重程度越大的地区,这种自然地理环境所要求的制度应该越具有权威性和等级制,需要依赖政府的动员能力和组织能力解决自然灾害的不利冲击,经过长时期的演化,在这些地区居民对政府的依赖性会比较强,同时政府对经济的干预能力和控制能力也比较强;相反,在自然灾害不怎么发生的地区,对政府的依赖程度较低和群众的自主能力往往较强,更需要依赖市场来配置资源,同时政府对经济的干预能力及控制能力均比较弱,因此采用地区自然灾害严重程度作为地区市场化制度变迁进程的工具变量具有理论上一致性。接下来,笔者首先使用建国初期自然灾害严重程度和年度虚拟变量将地区制度变迁变量预测出来,并将该预测值(Marp)作为外生变量替代内生性制度变迁变量(Mar)放入回归方程(1)。列(3)的估计结果表明,在考虑了制度变迁变量的内生性问题后,历史因素变量(initial)的估计系数为0.7684,且在1%的水平上显著,这再次表明假说1是成立的。列(4)继续使用工具变量法并基于公式(2)进行回归,结果发现,历史因素变量与用自然灾害严重程度预测出来的制度变迁变量的交乘项(ini_Marp)的估计系数为1.6003,且在1%的水平上显著,这再次表明假说2也是成立的。最后,为了避免制度变迁变量(Mar)的内生性问题对分组检验的不利影响,接下来,本文基于使用自然灾害严重程度变量预测的制度变迁变量将所有的样本地区分为高制度变迁程度的地区和低制度变迁程度的地区,然后基于方程(1)进行分地区回归,列(5)和列(6)的估计结果表明,历史因素在高制度变迁程度的地区对现代商业精神具有更强的影响,但是在低制度变迁程度的地区对现代商业精神并不具有显著的影响,再次印证了假说2*列(1)~列(6)均通过了识别不足检验、弱工具变量检验及过度识别检验,在此不再赘述。。

表6 稳健性检验Ⅲ

注:(1)***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为P值;(2)本表所有模型均使用工具变量法(IV)进行估计;(3)控制变量包括GDP、MFI、pop_n、lnroad、struc、urban、f_p、trade、edu等变量;(4)F统计量用于检验是否存在弱工具变量问题,估计结果均表明无法拒绝不存在弱工具变量的原假设;chi2(1)P-val.表示过度识别检验的P值,本表估计结果表明,工具变量均为有效工具变量,其中,历史因素(initial)的工具变量为商业贷款占比(shangye_iv)与识字率(literacy)。

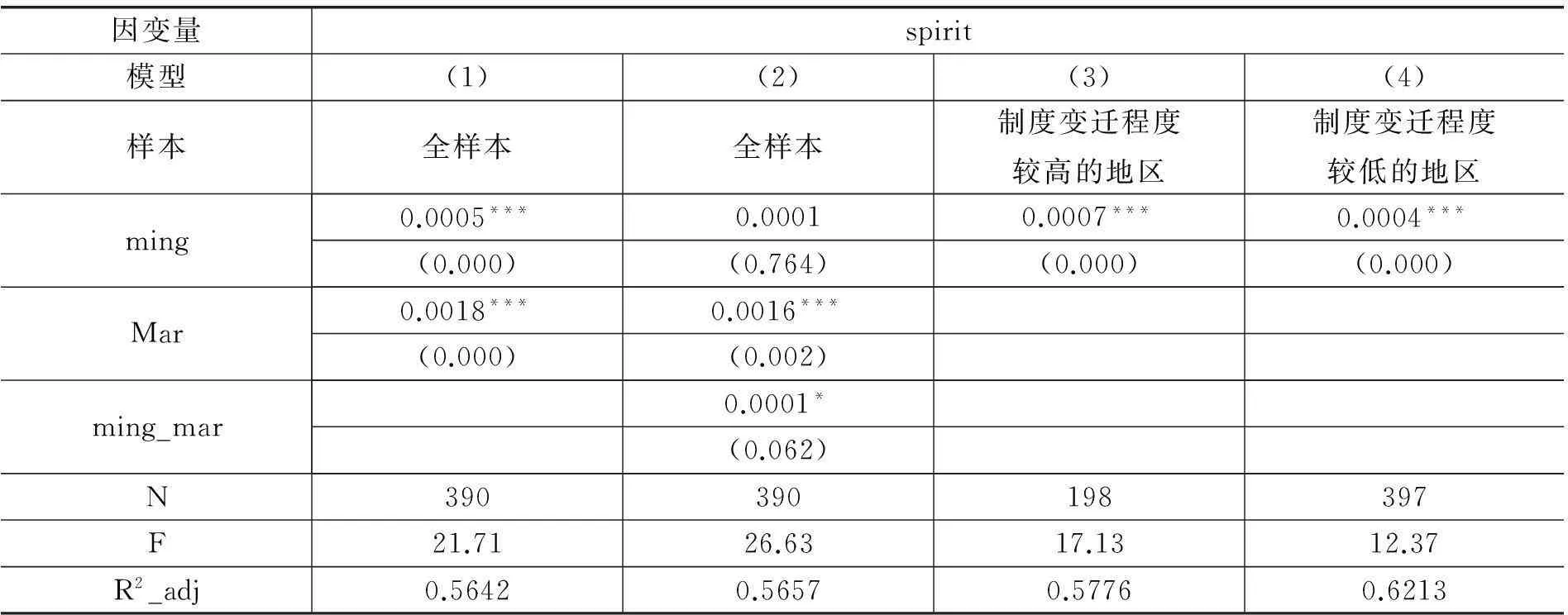

4.关于历史因素变量的衡量问题。为了确保本文研究假说的成立不是由于核心解释变量的衡量问题所造成的,接下来,我们将采用民国时期各地区著名企业家的人数(ming)作为历史因素的替代性衡量指标。毋庸讳言,地区著名企业家人数与地区历史文化因素具有一定的相关性,只有在地方商业文化传统较浓厚的地区才会产生更多的著名企业家。表7列出了基于地区著名企业家人数(ming)的回归结果。在列(1)中,民国时期企业家人数(ming)的估计系数是0.0005,且在1%的水平上显著,这表明,民国时期地区企业家人数与现代商业精神呈正相关关系,从而印证了假说1。列(2)在列(1)的基础上进一步控制了民国时期企业家人数(ming)与制度变迁变量(Mar)的交乘项(ming_mar),结果表明,交乘项的估计系数显著大于零,这与表3中的结论非常一致,再次印证了假说2。列(3)和列(4)基于地区制度变迁程度进行了分组检验,结果表明,民国时期企业家人数(ming)变量在制度变迁程度高的地区具有较大的估计系数,但民国时期企业家人数(ming)变量在制度变迁程度低的地区具有较小的估计系数,这进一步印证了表3和表5中的结论。另外,我们还参照表7中工具变量法的估计思路重新使用民国时期企业家人数(ming)变量作为历史因素的衡量指标对方程(1)进行了回归分析,但这仍未影响上文结论,这表明,本文假说并不因核心解释变量的衡量问题而发生变化*限于篇幅,并未呈现工具变量法的估计结果。事实上,本文使用民国时期企业家人数(ming)变量替代表2~表6中的变量initial,结果发现,本文的研究结论仍成立。并且,我们还使用1949年地区人口规模对民国时期企业家人数(ming)进行标准化处理,即使用地区人均企业家人数衡量历史因素,但计量结果表明,本文的研究假说仍成立。。

表7 稳健性检验Ⅳ

五、研究结论

文章基于中国省级层面的面板数据资料定量测度了历史因素对现代商业精神的影响。实证研究表明:在历史因素资源越丰富的地区,越有利于现代商业精神的培育和传播;简单的测算表明,历史因素可以解释不可观测的地区固定效应的32.8%~40%,即在不可观测的地区固定效应中有较大的一部分可由历史因素来解释;不论是基于交乘项进行回归分析,还是依据市场化制度变迁进程进行分组检验,均表明,与市场化制度变迁进程较缓慢的地区相比,历史因素在市场化制度变迁进程较快的地区对现代商业精神的促进作用更强;并且,进一步使用市场化进程指标的5项分指数来衡量市场化制度变迁过程再次印证了上述假说。此外,本文使用工具变量法处理了衡量偏误问题,进行工具变量法回归后发现,本文的研究假说仍然成立;并且,即使采用民国时期各地区著名企业家的人数作为历史因素的替代性衡量指标进行稳健性检验,本文结论仍成立。

参考文献:

[1]余英时.儒家伦理与商人精神[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:1-20.

[2]杜维明.新加坡的挑战:新儒家伦理与企业精神[M].高专诚,译.上海:生活·读书·新知三联书店,2013:1-16.

[3]厉以宁.资本主义的起源——比较经济史研究[M].北京:商务印书馆,2010:1-30.

[4]WEBER M. The Religion of China[M]. New York: Free Press,1951.

[5]韦森.从传统齐鲁农耕文化到现代商业精神的创造性转化[J].东岳论丛,2004(6):5-12.

[6]胡必亮.村庄信任与标会[J].经济研究,2004(10):115-125.

[7]朱锡庆.中国经济发展的知识来源[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2008(6):115-122.

[8]李后建.市场化、腐败与企业家精神[J].经济科学,2013(1):99-111.

[9]江春,张秀丽.金融发展与企业家精神:基于中国省级面板数据的实证检验[J].广东金融学院学报,2010(2):62-70.

[10]邵传林.法律制度效率、地区腐败与企业家精神[J].上海财经大学学报,2014(5):48-57.

[11]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数[M].北京:经济科学出版社,2011:350-400.

[12]张军,金煜.中国的金融深化和生产率关系的再检测:1987-2001[J].经济研究,2005(11):34-45.

(责任编辑何志刚)