高等教育入学机会城乡差异的家庭因素分析——基于河南省W市的实证调查

2015-12-28陶美重,耿静静

高等教育入学机会城乡差异的家庭因素分析——基于河南省W市的实证调查

陶美重,耿静静

(华中农业大学 公共管理学院,湖北 武汉430070)

摘要:以河南省W市城乡家庭大学生子女为调查对象,对784位大学生进行高等教育入学机会的实证调查。从家庭因素出发,对河南省城乡子女高等教育入学机会存在的差异现状进行实证研究,探讨造成差异的家庭影响因素,包括户籍、家庭子女人数、其他子女受教育程度、父母受教育程度、父母职业、父母教育方式、父母期望、经济条件等方面,为进一步研究如何缩小城乡高等教育差异,促进城乡高等教育均衡发展奠定了良好的基础。

关键词:家庭因素;高等教育;入学机会城乡差异

收稿日期:2015-05-14

基金项目:教育部人文社会科学规划

作者简介:陶美重(1963- ),男,湖北麻城人,副教授,教育学博士,硕士生导师,华中农业大学公共管理学院高等教育研究所副所长,主要从事高等教育产业与市场研究;耿静静(1986- ),女,河南卫辉人,华中农业大学公共管理学院硕士研究生,主要从事教育经济学研究。

中图分类号:G646文献标志码:A

一、问题的提出

(一)研究背景

自1999年我国高校实施扩招政策以来,高考录取人数开始了其15年的持续增长。

在全国高校录取人数持续快速增长的同时,高等教育入学机会的城乡差异也愈来愈大。据媒体报道,名校农村大学生比例在减少:以2010年入学的清华新生为研究对象,通过统计2010级学生的人数,大致以1/6的比例发放调查问卷。统计结果显示,表示自己户籍在农村的学生比例仅为17.0%。而同年全国高考考生中,农村生源的比例高达62%[1]。中国农业大学2011年农村户籍学生比例不足30%,仅28.26%,比去年降低约5.98%。而该校在2002年至2010年,农村户籍新生比例一直稳定在30%以上。2002年、2010年,这一比例分别为34.66%、34.24%[2]。

另外,我国特有的二元经济结构,是一个历史发展问题,由此使得社会方方面面都存在十分明显的城乡差距,城市与农村之间的经济、政治、文化、教育水平等方面差异较大,并且这种差异直接影响高等教育入学机会的分配过程。

基于以上背景,在我国高等教育快速发展的同时,如何更好地实现城乡教育均衡发展,而使人才培养真正做到“不拘一格”。因此需亟待解决的问题有:高等教育城乡差异的现状、影响高等教育城乡差异的因素以及如何缩小城乡高等教育差异。本研究基于对河南省W市城乡家庭大学生子女的问卷调查,对城乡高等教育差异现状及家庭影响因素进行分析探讨,为进一步研究如何缩小城乡高等教育差异,促进城乡高等教育均衡发展奠定良好的基础。

(二)文献回顾

目前国外学术界对高等教育入学机会的城乡差异研究鲜见,只有少量研究涉及家庭因素在高等教育入学机会方面的影响。Coleman将家长对子女教育期待、家庭结构以及家庭所在社区等变量作为社会资本的替代指标,以此分析家庭社会资本对人力资本积累的影响,研究结果发现,家庭社会资本对教育成就、辍学行为有重要影响[3]。Horton & Hafstrom和Abdel-Chany & Schwenk两项研究成果的部分内容涉及有关教育消费的问题。两项研究的结论显示,收入、家庭规模、民族或种族、住房所有状况、年龄和家长受教育程度对家庭学习和娱乐方面的消费有明显影响[4]。Manski等指出,非能力因素(如家庭背景等)对高等教育入学机会产生重要影响[5]。

国内学术界对高等教育入学机会城乡差异的研究较多,研究主题大致分为以下几方面。1.高等教育公平与城乡入学机会。从城乡高考报名人数、录取人数、录取率的差异来分析高等教育公平[6],影响我国教育不公平的外部原因之一是不同阶层子女在高校入学机会上存在明显差别[7]。2.父母背景、阶层差异与城乡入学机会。城乡父母受教育程度及对子女的期望差异很大[8],在校大学生城乡属性对高等教育机会阶层辈出率有显著影响[9]。3.高等教育入学机会城乡差异的现状及原因。高校城乡录取人数差异大[10]、入学机会在城乡间存在较大的质量差异[11]、重点大学入学机会的城乡差异仍然较大[12]、高等教育入学机会城乡差异的内因之一是社会补偿教育的缺失[13]。4.高等教育入学机会城乡差异中的性别差异。城乡子女入学机会都存在一定的性别差异,农村家庭子女性别差异尤为严重[14]、公办高校和民办高校中城镇女性大学生所占比例均大于农村女性大学生[15]。

在已有的研究中,对高等教育入学机会城乡差异的研究方法大多采用的是描述性的定性研究方法,仅有少量文献运用了定量研究方法,如李春玲运用回归分析的方法,依据家庭背景与制度因素对影响教育获得的回归系数显著性来分析高等教育入学机会的城乡差异[16];雷万鹏、白添泷等运用Logit回归模型通过比较城镇和农村样本之间的回归系数来分析高等教育入学机会差异[17-18];吴笛运用logistic 模型说明家庭平均收入与能否上好大学是显著相关的[19];蔡超等二元选择O-B分解探讨了个人能力和家庭背景均影响高等教育入学机会,而且城乡差异趋势呈扩大化趋势[20]。

二、数据来源及样本特征

(一)数据来源

本文研究所用数据源自课题组2012年4—6月份对河南省W市城乡家庭大学生子女的问卷调查。河南省W市地处河南省北部、太行山东麓,古黄河北岸。现辖13个乡(镇)、342个行政村、15个居委会,总人口49万人。其中,非农户籍人口约15万人,农村户籍人口约34万人。

本调查通过从相关部门获取被调查者信息,采用分层随机抽样的方法,深入河南省W市城乡家庭(包括利用互联网络)发放问卷,依据W市城乡人口比例1∶2.7进行问卷发放,共发放1 000份问卷,回收有效问卷784份,有效率为78.4%。

(二)样本特征

表1 河南省W市调查样本构成

如表1所示,本次调查样本的基本特征是:户籍分布上,农村户籍和非农户籍的大学生分别为558人、226人,占有效样本的百分比分别为71.2%、28.8%,与河南省W市城乡人口比例基本一致;家庭子女人数方面,子女为2人、3人占的比重较大,占有效样本的百分比分别为48.6%、26.5%;目前所处阶段方面,处于工作、硕士研究生、大三阶段的较多,占有效样本的百分比分别为39.5%、21.8%、10.8%。

三、研究方法及结果分析

(一)研究方法

本文研究的主要内容是河南省W市高等教育入学机会的城乡差异及家庭影响因素,对于调查数据,运用SPSS17.0统计软件,使用频率分析法、多重响应统计、交叉表等进行统计分析。

(二)结果分析

1.高等教育入学机会的城乡差异现状

高等教育入学机会的城乡差异是城乡高等教育起点不公平的重要体现,本文拟从三个方面来阐释高等教育入学机会的城乡差异:大学入学途径、就读大学层次和就读大学专业。

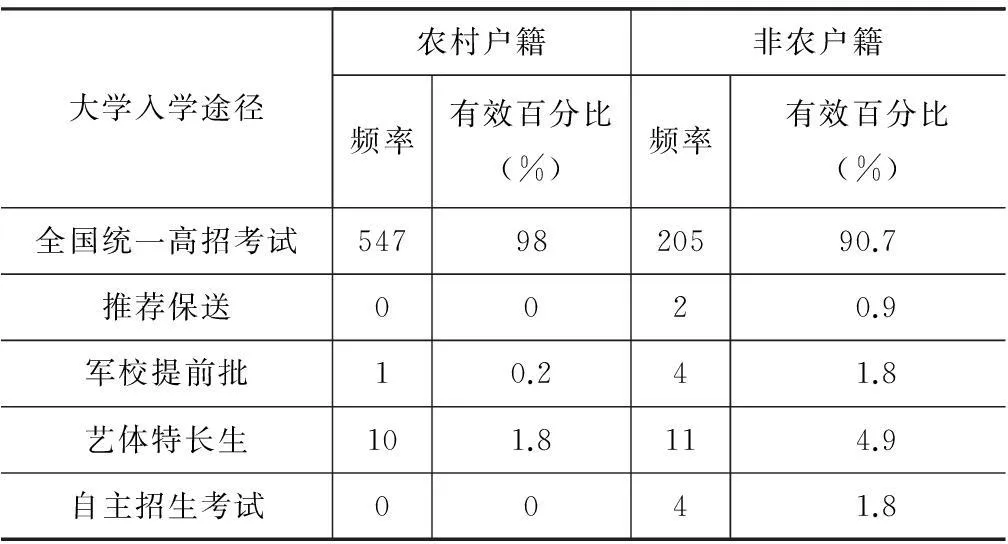

(1)城乡子女进入大学的途径

如表2所示,无论是农村户籍子女还是非农户籍子女,绝大多数学生是以全国统一高招考试的途径进入大学,具体而言:以“全国统一高招考试”途径进入大学的农村户籍和非农户籍子女分别为98.0%和90.7%,存在差异较明显。以“推荐保送”和“自主招生考试”途径进入大学的农村户籍子女均无,而非农户籍子女分别为0.9%和1.8%。以“军校提前批”途径进入大学的农村户籍和非农户籍子女分别为0.2%和1.8%,差异比较明显。以“艺体特长生”形式进入大学的城市户籍子女约为农村户籍的2.7倍,差异较大。

表2 城乡学生大学入学途径统计

(2)城乡子女就读大学层次

如表3所示,与非农户籍子女相比,农村户籍子女就读的大学层次相对较低,就读成人教育院校、高职高专、二本院校,农村户籍与非农户籍子女分别为70.9%、58.0%;对于学费较贵的三本院校、分数较高的一本院校、“211”和“985”重点高校农村户籍子女比重均低于非农户籍子女,两者分别为29.1%、42.0%。可以看出,城乡子女就读大学层次的差异十分明显。

表3 城乡学生就读大学层次统计

(3)城乡子女就读大学专业

在已有的研究中,对高等教育入学机会城乡差异的研究结果显示,农村子女就读大学专业多为冷门专业,比例为55%[11],或就业前景不好的专业,比例为65.6%[13]。本文研究则发现农村子女就读大学专业有所好转,如表4所示,农村户籍子女就读冷门、热门专业比较均衡。如哲学、历史学等冷门专业,分别有0.5%和0.4%的农村户籍子女选择,而城市户籍子女均为零;经济学、文学、医学、管理学等热门专业,农村户籍和非农户籍子女分别为30.9%、43.8%;选择就读费用较高的艺术学专业,城市学生比农村学生多0.4%;而理学、工学等传统热门专业,社会关注度较热,农村学生由于信息闭塞等原因而盲目跟风选择就读,因而农村学生比例均高于城市学生;农学专业最近几年走俏,导致城市学生比例高于农村学生近2.3%。由此得知,城乡子女就读专业差异依然存在,但差异在缩小。

表4 城乡学生就读大学专业统计

2.城乡子女高等教育入学机会差异的家庭因素分析

(1)家庭户籍因素

将户籍与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业分别进行交叉列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,户籍与城乡子女进入大学的途径存显著性差异,Sig值为0.000<0.05,即非农户籍子女除以全国统考途径进入大学外,也通过推荐保送、自主招生考试等途径进入大学。户籍与城乡子女就读大学层次存在显著性差异,Sig值为0.016<0.05,即与非农户籍子女相比,农村户籍子女就读大学层次较低;户籍与就读大学专业也存在显著性差异,Sig值为0.024<0.05,即与非农户籍子女相比,农村户籍子女就读冷门和就业较难的专业比例大。

(2)家庭子女人数因素

将家庭子女人数与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业分别进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,家庭子女数与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业之间均不存在显著性差异。

(3)家庭其他受教育程度最高子女因素

对于子女是2个或2个以上的家庭来说,受教育程度最高的子女对其他子女高等教育入学机会也存在影响。将家庭其他受教育程度最高子女分别与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业分别进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,其他受教育程度最高子女与进入大学途径不存在显著性差异,而与就读大学层次、就读大学专业存在显著性差异,Sig值分别为0.026<0.05、0.009<0.05,差异显著,即家庭其他子女受教育程度最高为本科及以上的,该子女就读一本院校和“211”“985”重点高校的比例更大,选择理学、工学、医学、管理学等热门专业的比例也更大。

(4)父母受教育程度因素

首先,将父亲受教育程度分别与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,父亲受教育程度与就读大学层次之间不存在显著性差异,而与进入大学途径、就读大学专业之间存在显著性差异,Sig值分别为0.005<0.05、0.000<0.05,差异显著。父亲受教育程度高的子女,以全国统考外的其他途径进入大学的比例较大,且更倾向于选择工学、理学、医学、管理学等热门专业,反之,父亲受教育程度低的子女,以全国统考外的其他途径进入大学的比例较小,且多选择易录取的冷门专业,如历史学、哲学等。

其次,将母亲受教育程度分别与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,母亲受教育程度与进入大学途径存在显著性差异,Sig值为0.000<0.05,差异显著,即母亲受教育程度高的子女选择全国统一高考之外的其他途径进入大学的比例更大。母亲受教育程度与就读大学层次之间不存在显著性差异,而与就读大学专业之间存在显著性差异,Sig值为0.003<0.05,显著差异。如前文分析,母亲受教育程度高的子女更倾向于选择工学、理学、医学、管理学等热门专业,反之,母亲受教育程度低的子女多选择易录取的冷门专业,如历史学、哲学等。

(5)父母职业因素

首先,将父亲职业分别与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,父亲职业与进入大学途径之间存在显著性差异,Sig值为0.000<0.05,差异显著,即父亲职业是行政机关或事业单位工作人员、个体工商户、私企老板的子女选择通过军校提前批、艺体特长生、自主招生考试等途径进入大学比例更大。父亲职业与就读大学层次之间不存在显著性差异,但与就读大学专业之间存在显著性差异,Sig值为0.046<0.05,差异显著,即父亲职业为政府单位工作人员、个体工商户、私企老板等的学生,就读热门专业的比例较高;父亲职业为务农(或打工)、普通工人及乡镇干部等的学生,就读冷门专业的比例较高。

其次,将母亲职业分别与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,母亲职业与进入大学途径之间存在显著性差异,Sig值为0.000<0.05,差异显著,即母亲职业为知识分子、行政机关或事业单位工作人员、个体工商户的子女较之其他子女更多选择通过军校提前批、艺体特长生、自主招生考试等途径进入大学。母亲职业与就读大学层次和就读大学专业之间不存在显著性差异。

(6)父母教育方式因素

针对“父母从小对你学习的教育方式”这一问题的调查统计显示,21.4%的学生回答“严厉教导”,26.5%的学生回答“耐心引导”,51.6%的学生回答“顺其自然”,0.6%的学生回答“从不过问”。将“父母从小对你学习的教育方式”与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业分别进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,父母教育方式与进入大学途径、就读大学层次和就读大学专业之间均不存在显著性差异。

(7)父母期望因素

针对“父母对你上大学的期望”这一问题的调查统计显示,60.4%的学生选择“找好工作”,9.7%的学生选择“提升素质”,15.4%的学生选择“为家人争光”,14.5%的学生选择“无特别期望、任自己发展”。将“父母对你上大学的期望”分别与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,“父母对你上大学的期望”与进入大学途径存在显著性差异,Sig值为0.000<0.05,差异显著,与就读大学层次、大学专业之间不存在显著性差异。

(8)家庭经济因素

首先,家庭年均可支配收入。将家庭年均可支配收入与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业分别进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,家庭年均可支配收入与进入大学途径、就读大学层次之间不存在显著性差异,而与就读大学专业之间存在显著性差异,Sig值0.000<0.05,差异显著,即家庭年均可支配收入高的子女就读大学层次高的比例大,家庭年均可支配收入低的学生,就读冷门专业的比例较高。

其次,教育支出占家庭年均可支配收入比例。将家庭用于教育支出的比例分别与进入大学途径、就读大学层次、就读大学专业进行列联表分析,并进行显著性检验,结果显示,教育支出比例与进入大学途径、就读大学专业之间存在显著性差异,Sig值分别为0.005<0.05、0.000<0.05,差异显著,即家庭教育支出比例越低,学生以全国统考以外的形式进去大学的比例越高,且子女选择经济学、理学、工学等热门专业的比例大。

四、结论及讨论

基于对河南省W市城乡家庭接受高等教育子女的调查数据,考察了城乡子女高等教育入学机会的差异现状,并通过交叉列联表分析了影响城乡子女高等教育入学机会差异的家庭因素,研究的主要结论如下。

第一,高等教育入学机会城乡差异状况不容乐观,其表现形式除了已研究的就读大学层次和专业差异外,出现了新的形式,即进入大学途径的差异。近年来,随着我国高考制度的部分改革,高考升学方式增加了新的途径,如中学校长推荐制、自主招生考试等。这些新的选拔人才途径,一方面体现了最大限度地发现人才、挖掘人才、培养人才,但另一方面却导致了农村子女由于家庭经济状况、父母的教育方式等原因而无资格参加这些形式“高考”,因此在进入大学途径方面表现出明显的城乡差异。

第二,本文分析影响高等教育入学机会城乡差异的因素中,家庭子女人数、父母教育方式对入学机会的影响不显著;父亲受教育程度、父亲职业、父母期望、家庭收入中用于教育支出比例对入学机会的影响比较弱;家庭户籍、其他受教育程度最高子女、母亲受教育程度、母亲职业、家庭年均可支配收入对入学机会的影响比较显著。

基于上述讨论的研究结果,笔者认为,改善我国高等教育入学机会城乡差异现状除在高考制度和高考政策等宏观层面进行改革外,从扩大农村子女高等教育入学机会的角度看,还应从以下微观层面着手。

一是切实提高农村家庭收入。研究发现,家庭经济因素对子女就读大学层次和大学专业影响较大,因此提高农村家庭收入对缩小城乡子女高等教育入学机会有重要意义。面对这个问题,一方面政府应因地制宜引导农民对农产品进行深加工,并大力发展乡镇企业,这样不仅可以提高农产品价格,而且可以解决农闲时农村劳动力的就业问题;另一方面,切实将农业科学技术传授给农民,提高农产品质量和产量,从而增加农村家庭收入[21]。

二是努力提高农村地区基层教师知识和素质水平,以弥补农村家庭父母对子女教育的不足。研究发现,父母尤其是母亲受教育程度和职业对子女高等教育入学机会有显著影响。面对这一问题的解决,首先应考虑我国农村家庭父母受教育程度较低、从事职业知识技术含量较低这一短期无法改变的事实,应提高农村基层教师的知识和素质水平,使其弥补父母对子女的教育和影响。

参考文献:

[1]潘晓凌.穷孩子没有春天?——寒门子弟为何离一线高校越来越远[N].南方周末,2010-08-05.

[2]中国农业大学农村新生十年首次跌破三成[EB/OL].[2013-06-15].http://news.xinhuanet.com/politics/2011-08/22/c_121890675.htm.

[3]Coleman J S.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988,94(supplement):95-120.

[4]Horton S E,Hafstrom J L.Income Elasticities for Selected Consumption Categories:Comparison of Single Female-headed and Two-parent Families[J].Home Economics Research Journal,1985,13(3):292-303.

[5]Manski,Charles F.Parental Income and College Opportunity[M].Washington,D.C.:Democratic Study Center,1992.

[6]苟人民.从城乡入学机会看高等教育公平[J].教育发展研究,2006(5):29-31.

[7]童巧珍,宋维红,杨朝.从城乡入学机会看我国高等教育公平[J].高等函授学报:哲学社会科学版,2008(6):47.

[8]谌红桃,杨振华.父母教育背景对子女高等教育入学机会的影响:城乡对比[J].南京林业大学学报:人文社会科学版,2009(9):56-57.

[9]胡荣,张义祯.高等教育机会阶层辈出率影响因素研究[J].清华大学教育研究,2007(2):42.

[10]谌红桃,杨振华.高等教育入学机会城乡差异的现状及原因分析——以南京审计学院、南京师范大学为个案[J].中国林业教育,2008(2):10-11.

[11]钟云华.高等教育入学机会城乡差异分析[J].大学·研究与评价,2008(7/8):46-47.

[12]乔锦忠.高等教育入学机会的城乡差异[J].教育学报,2008(10):93.

[13]王飞云.高等教育入学机会的城乡差距及缩小差距的政策建议[J].昆明学院学报,2009(1):93-94.

[14]杨倩.我国高等教育入学机会的性别差异研究[J].现代教育管理,2009(1):16-17.

[15]谢作栩,王蔚虹,陈小伟.我国女性高等教育入学机会的城乡差异研究——基于不同类型高校的分析[J].中国地质大学学报:社会科学版,2008(11):79.

[16]李春玲.社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940—2001)[J].中国社会科学,2003(3):91-97.

[17]雷万鹏,钟宇平.中国高等教育需求中的城乡差异——人力资本与社会资本理论的视角[J].北京大学教育评论,2005(7):50-54.

[18]白添泷,潘煜文.负向选择下城乡高等教育的异质性收益——基于反事实的观测方法[J].今日南国,2010(6):33-34.

[19]吴笛.家庭收入水平与高等院校入学机会的相关性研究[J].甘肃科技,2005(7):4.

[20]蔡超,许启发.高等教育入学机会城乡差异研究——基于二元选择O-B分解方法[J].统计与信息论坛,2012(4):93.

[21]郭士国,徐美奇.我国城乡教育非均等化问题的实证分析[J].长春大学学报,2011,21(9):5-8.

Study on the Rural-urban Differences of the Opportunities of

Receiving Higher Education From the Perspective of Family Factors:

Take the W City of Hunan Province as an Example

TAO Mei-zhong, GENG Jing-jing

(College of Public Administration, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, Hubei, China)

Abstract:This thesis takes 784 students from different families in W city of Hunan Province as an example to conduct an empirical study of the rural-urban differences of the opportunities of receiving higher education from the perspective of family factors including the household registration,children numbers,the schooling of other children,the educational level of parents,the career of parents, the educational method of parents,parents' expectations and family economic conditions etc.It has laid a good foundation for further study on how to reduce the differences and promote the balanced development of higher education in urban and rural areas.

Key words:family factors; higher education; rural-urban differences of the opportunity of receiving higher education

(责任编辑朱春花)