以急性前庭综合征为首发表现的延髓海绵状血管瘤1例报道

2015-12-25易昕,邱树卫,闫振文等

以急性前庭综合征为首发表现的延髓海绵状血管瘤1例报道

易 昕 邱树卫 闫振文 唐亚梅 沈庆煜

【DOI】 10.3969/j.issn.1007-0478.2015.05.015

作者单位:512020 广州,中山大学孙逸仙纪念医院神经内科(易 昕 邱树卫 闫振文 唐亚梅);中山大学附属增城市人民医院(沈庆煜)

急性前庭综合征(acute vestibular syndrome,AVS)主要特征包括眩晕、呕吐、眼震与站立不稳,通常分为周围和中枢性AVS。脑海绵状血管瘤(cerebral cavernous malformation)是一种中枢神经系统血管畸形,是由众多薄壁血管组成的海绵状异常血管团,人群发生率约为0.3%~0.5%,常见于20~50岁患者。其好发于颅内幕上皮质下,幕下少见,临床表现主要为头痛、癫痫间和出血。本研究报道1例以周围性AVS表现的延髓海绵状血管瘤,同时结合文献复习中枢性AVS的临床特点与早期识别方法,即临床上表现为AVS,需遵循眩晕的诊断流程,采用床边HINTS结构性检查早期识别中枢性AVS,以减少误诊,降低临床风险。

1 临床资料

患者,35岁,男,汉族,右利手,因“突发眩晕3d”于2014 年12月29日收入中山大学孙逸仙纪念医院神经内科。

现病史:患者入院前1周曾有“感冒”病史,3d前突发头晕,表现为持续性晕动感,非天旋地转样,与头位改变有关,伴较剧烈恶心、呕吐,大汗淋漓,站立不稳,就诊于中山大学孙逸仙纪念医院急诊科,急诊头颅CT未见明显异常,予止呕、止晕等对症支持治疗,头晕、站立不稳未明显缓解,开始出现反复呃逆,遂收入中山大学孙逸仙纪念医院神经内科。起病过程中无头痛,无肢体抽搐、无力,无吞咽困难、言语不清、口角歪斜。

既往史:3年前开始间断出现左侧面部、肢体麻木感,每次发作持续数小时至数天自行缓解,程度较轻,未予诊治。既往有“肺结核”病史,已治愈。个人史与家族史无特殊。

体格检查:神志清楚,对答切题。双眼球各方向活动正常;瞳孔等大等圆,D=3.5mm,对光反射灵敏;无自发眼震,双眼向上凝视时出现逆时针旋转性眼震,向左凝视时出现水平向右眼震。双侧额纹、鼻唇沟对称,构音清晰,伸舌居中,咽反射正常。四肢肌力、肌张力正常。四肢左侧头面部和肢体浅感觉略减退,深感觉存在。Romberg征(+)。指鼻试验、跟膝胫试验阴性。腱反射对称。病理征阴性。脑膜刺激征阴性。双侧头脉冲试验(head-impulse test)阴性。

实验室检查:WBC 15.93×109/L,中性粒细胞百分比80.3%。低密度脂蛋白胆固醇3.74(正常值1.3~3.6mmol/L),血电解质、凝血常规、肝肾功能正常,HIV、RPR、TPPA、HBsAg阴性。

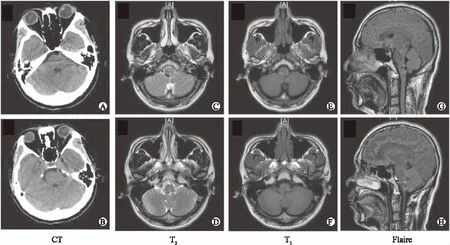

影像学检查:胸片未见异常。2014年12月28日急诊头颅CT未见明显异常(图1)。

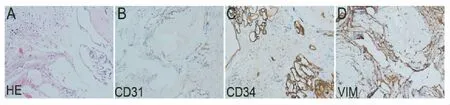

诊治过程及病情演变:临床拟诊“前庭神经炎”,支持点:中青年男性,急性起病,前驱感染病史,临床表现眩晕、植物神经症状、平衡障碍与眼震,头颅CT未见异常。给予抗炎、营养神经及止晕等对症支持治疗,患者仍持续眩晕、反复呃逆与站立不稳。鉴于患者双侧头脉冲试验阴性与既往多次左侧偏身和头面部麻木感,行头颅MR检查。2014年12月31日头颅MR示(1)脑干右例病灶,考虑良性病变,血管瘤可能(图1);(2)头颅MRA未见异常。患者诊断修正为右侧延髓海绵状血管瘤。2015年1月5日转入神经外科行右侧延髓海绵状血管瘤显微切除术。病理诊断:符合海绵状血管瘤(图2)。术后恢复较好,偶有呃逆,无眩晕、恶心呕吐、平衡障碍及感觉障碍。2015年1月26日出院。

2 讨 论

脑干海绵状血管瘤(brain stem caverous malformation,BSCM)是特殊类型的中枢神经系统CM,发病率占颅内CM 的20%。与幕上CM比较,BSCM具有更明显的出血倾向,年出血率可达到42%,其出血的机率比幕上病灶高20倍,引起的临床症状也更严重。BSCM急性出血则导致突然发病,而且首次出血后易发生再出血。本例患者过去3年反复发生左侧偏身和头面部麻木,推测多由于BSCM反复渗血或出血诱发,但由于出血量少,症状轻微,很快自行缓解,导致患者未予足够重视。患者病变位于右侧延髓背外侧,而此次发病可能由于病灶内渗血导致血管瘤逐渐增大,且病灶周围出血量较多,从而引发程度较重的急性前庭综合征,类似于Wallenberg综合征的临床表现,不能自行缓解,内科治疗难以凑效。

图1 患者头颅CT与MR表现 A、C与E显示延髓部位;B、D与F显示脑桥部位;G、H矢状位显示病灶

图2 病理检查

急性前庭综合征(Acute veslibular syndrome,AVS)是一类单侧周围性或中枢性前庭结构急性受损所导致临床症候群,典型特征包括眩晕、眼震、植物神经症状与平衡障碍,分为周围性AVS和中枢性AVS。前者更为常见,通常包括前庭神经炎和梅尼埃病等,后者常指后循环脑卒中(脑干和小脑卒中)。后循环脑卒中有时几乎可以完全表现为周围性AVS症状,导致后循环脑卒中诊断的误诊。研究表明,超过25%的AVS患者可能归因于后循环脑卒中,而另一项病例观察研究则显示大约40%急性眩晕患者是由于中枢性前庭损伤所致。另外,头颅CT扫描对于急性缺血性脑卒中敏感性较低,尤其对于后颅窝病灶发现更不准确。本例患者即以急性眩晕起病,临床表现为典型的周围性前庭综合征,而且急诊头颅CT未能准确发现延髓病灶,导致未能早期正确诊断。

本病例早期误诊原因可归结于前驱感染后急性起病、典型的外周前庭病变症状和阴性头颅CT表现,更重要的是在于对病史不重视、对中枢性AVS的警惕性不高和早期识别手段的不了解。首先,该患者曾多次出现左侧头面部和偏身麻木感,但由于患者年轻,没有脑血管危险因素,非交叉性感觉障碍,头颅CT平扫未见脑干以上责任病灶,从而未能及时识别中枢性病变。应该指出的是,延髓背外侧病变所导致的感觉障碍可能表现为很多变异,可表现为病灶对侧面部与肢体感觉障碍,而不一定是经典的交叉性感觉障碍;其次,前庭神经炎的眼震特点通常为水平性眼震,而该患者向上与向左凝视时诱发出变化性眼震另外,双侧头脉冲试验阴性,均高度提示病变位于中枢部位;第三,前庭神经炎属于自限性疾病,经过抗炎及对症治疗,症状逐渐改善,但该患者症状持续不能缓解,而且其后出现呃逆,非前庭神经炎所能解释。

目前,眩晕诊断仍是难题。2010年中国《眩晕诊治专家共识》的发表有助于眩晕诊治的规范化。但是该共识未将脑血管畸形尤其是脑干海绵状血管瘤纳入中枢性眩晕的病因;其二,没有提出早期识别中枢性AVS的手段和方法。鉴于头颅CT扫描对于后颅窝病变的不敏感和MR检查的预约耗时,简易便利的床边眼动检查便受到重视。研究发现,床边HINTS(Head-Impulse(头脉冲)—Nystagmus(眼震)—Test-of–Skew(偏斜))结构性检查有助于早期鉴别中枢和周围性AVS,对于后循环脑梗死来说,其敏感性和特异性均高于早期头颅MR。如果合并局灶性神经系统体征、方向不定的凝视眼震、脑血管病危险因素、头痛、听力下降等症状时,均应该进一步进行头颅MR检查。但是,目前HINTS检查主要在耳鼻喉科医师中应用较多,仍需在神经内科医师的诊疗中进一步宣传和推广。

综上所述,对于急性前庭综合征患者,早期进行床边HINTS结构性检查,尤其是头脉冲试验有助于早期筛查中枢性AVS,确诊则有赖于进一步头颅MR或DSA检查,避免误诊误治。

(2015-03-30收稿)

基金项目:国家自然科学基金青年基金(项目编号为81402065);国家自然基金面上项目(项目编号为81471290);广东省自然科学基金(项目编号为S2013010015652)

【文章编号】1007-0478(2015)05-0308-02

【文献标识码】A

【中图分类号】R739.4