汉英饮食动词“咬/bite”概念隐喻的不对等及其认知文化成因

2015-12-24邱银香

汉英饮食动词“咬/bite”概念隐喻的不对等及其认知文化成因

邱 银 香

(湖南农业大学 外国语学院,湖南 长沙 410128)

摘要:运用现代隐喻认知理论,依据饮食动词“咬”的相互性、反复性、伤害性、功利性等特征,总结出汉英两种语言中“咬/bite”不对等的概念隐喻,对产生不对等的原因从认知和文化角度进行初步探讨。

关键词:咬;概念隐喻;不对等;认知;文化

doi:10.3969/j.issn.1674-6341.2015.05.069

中图分类号:H195文献标志码:A

收稿日期:2015-03-25

基金项目:湖南省教育厅科研项目“英汉饮食隐喻的跨文化认知研究”(编号:13C412);湖南省软科学计划项目(编号:2011ZK5012)

作者简介:邱银香(1976—),女,湖南浏阳人,讲师。

0引言

“民以食为天。”饮食活动是人类生活中最熟悉的行为和体验方式。人们在重复的饮食动作中对饮食概念形成的感知体验深刻而普遍,在语言表达中与饮食有关的隐喻表达必然会成为人们表达对周围世界认识的手段之一。

研究方向:认知语言学。

研究。刘异(2010)通过语料库将汉英语中的饮食隐喻分三类进行了对比。李琨(2011)从概念隐喻的角度,从饮食中的器皿炊具、烹饪手法、食物原料方面,探讨汉英俗语中的隐喻意义。而对于英汉饮食动词 “咬”“吞”“咽”等饮食动词的概念隐喻系统却鲜有涉及。本文试将探讨英汉饮食动词“咬/bite”概念隐喻的不对等在多大程度上存在、以何种方式存在,并从认知和文化的角度来阐释产生这些不对等的原因。

在隐喻表达的语料选择上,本研究采用的语料从以下两类来源同时获得:英汉语各类词典和中英文语料库(CCL,BNC, COCA)。词典中记录的词义扩展和变化在很大程度上典型地反映了概念隐喻的形成过程及其投射范围,而语料库则展示了词语在实际语境中的使用情况,更好地反映出词语隐喻用法的真实性和丰富性,两者的结合能很好地验证认知隐喻理论的可靠性和解释力。

1隐喻理论的发展

传统语言学对隐喻的研究基于两个基本认识:第一,隐构式义。

参考文献:

[1]朱庆之.佛典与中古汉语词汇研究[M].台北:台湾文津出版社,1992.

[2]岑运强.语言学基础理论[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[3]陆俭明.现代汉语语法研究教程[M].北京:北京大学出版社,2005.

[4]刘国辉.“王冕三岁死了父亲”的认知构式剖析[J].重庆大学学报:社会科学版,2007,(3):125—130.

[5]陆俭明.构式语法理论的价值与局限[J].南京师范大学文学院学报,2008,(1):142—151.

[6]徐盛桓.相邻关系视角下的双及物句再研究[J].外语教学与研究,2007,(4):253—260+321.

[7]牛保义,席留生.仿拟构式生成的认知语用学解释[J].现代外语,2009,(2):118—126+218.

[8]陆俭明.词语句法、语义的多功能性:对“构式语法”理论的解释[J].外国语(上海外国语大学学报),2004,(2):15—20.

[9]董燕萍,梁君英.走近构式语法[J].现代外语,2002,(2):143—152+142.

[10]刘宇红.从格语法到框架语义学再到构式语法[J].解放军外国语学院学报,2011,(1):5—9+62+127.

[11]王强,姜晖.构式语法理论探究[J].辽宁工程技术大学学报:社会科学版,2011,(2):188—190.

[12]冯奇,马婧雯.再议Goldberg构式语法理论的局限性[J].民办教育研究,2010,(2):75—78.

[13]刘玉梅.Goldberg认知构式语法的基本观点——反思与前瞻[J].现代外语,2010,(2):202—209+220.

责任编辑:李增华

喻被界定为语言中的非正常现象,仅仅是用来装饰语言的修辞方式;第二,隐喻是可有可无的一种纯语言现象,因为说话人想要表达什么,可以选择使用隐喻来制造修辞或交际效果,也可以找到不使用隐喻的直截了当的表达方式(蓝纯,2005)。1980年出版的Lakoff & Johnson 合著的《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)开辟了从认知角度来研究语言的新途径。认知隐喻理论的主要观点为:隐喻是日常语言中随处可见的现象,隐喻无处不在;隐喻不是修辞格,而是一种通过语言表现出来的思维方式,在本质上是认知工具;就内在结构而言,隐喻由一个结构相对清晰的始源域(source domain)和一个结构相对模糊的目标域(target domain)构成,隐喻就是将始源域的图式结构投射到目标域之上,使我们通过结构相对丰富的始源域来理解结构相对欠缺的目标域概念。人类的认知蕴于身体,概念隐喻映射不是随意的,而是根植于我们的身体结构和日常生活知识,是由我们的身体经验和物理经验(bodily and physical experience)决定的。

2汉语饮食动词“咬“特有的概念隐喻

汉语以“咬”动作为始源域来理解和认知抽象事物,通过隐喻手段,将基于身体体验的“咬”的意义投射于相应的目标域。这些目标域展示了汉民族对于“咬”的独特的理解和感受,由此产生出汉语中特有的概念隐喻。

2.1伤害是“咬”

人类的生存和繁衍离不开与其他物种的争斗。在此过程中,人类获取了动物作为食材,但自身往往也会受到伤害。人们被蛇、狼等动物侵袭过程中,被“咬”后产生的生理上的疼痛是难以忍受甚至是终生难忘的。这一身体上的受伤体验投射到社会域隐喻为心理上的受伤。“一朝被蛇咬,十年怕井绳 ” 就是指曾经被蛇咬的遭遇所受到的身体受伤隐喻为心理的伤害,意为遭过一次挫折以后就变得胆小怕事。例如:

(1)“一朝被蛇咬,十年怕井绳”的阴影仍然罩在莫妮卡·赛斯的头上。

(2)部分人在因板栗赚了钱而欣喜之时,它的经营者却产生了怕“再被蛇咬”的担心。

(3)但让我为了过关而咬别人,我不干。

(4)那堂倌走进一个雅座,一抬头,就看到一副对联,上联是“往日它咬你”,下联是“今天你吃它”,横批是“血债血偿”。

2.2争夺是“咬”

汉语熟语“狗咬狗,一嘴毛” 指的是两只狗打架双方都讨不到好,都是一嘴的毛,隐喻为打架或者争夺没有赢家,因为双方都会受损。而短语“狗咬狗”动物之间的抢夺食物,隐喻为人类的残酷争夺。例如:

(5)高铁杆儿和猪头小队长的这场狗咬狗,把大苹果、小香儿吓得直哭直叫,把何大拿也吓得说不出话来。

(6)原因是大家都把房地产视作可以咬上一口的“唐僧肉”,都想种上自己的“一亩三分地”。

在小说《西游记》中,唐僧肉被认为食用后可以长生不老,故被各种妖怪垂涎。由此引申为可以带来巨大好处和利益,不惜代价以取得的事物。

2.3紧逼是“咬”

为了达到竞争胜利、抢夺到食物的目的,需要紧“咬”食物,同时人类或其他动物能够“咬”住食物对于能否顺利进食起到关键作用。汉语中通过“咬”这一动作的过程投射到社会行为域中,隐喻为战斗中或比赛中一方对另一方的追赶、紧逼,形象地展示了竞争的残忍和激烈。例如:

(7)我军战机始终咬住敌机不放。

(8)双方从开局到中盘一直咬得很紧,局势也不明朗。

(9)距离在一米一米地缩短,只相距297米了,眼看就要咬住敌人的屁股了,高翔猛地一按炮钮,一串炮弹呼啸而出。

2.4吐字发音是“咬”

人类发音的完成离不开身体各项发声器官的配合,牙齿也是其中之一。汉语中“咬”投射到语言艺术域,有正确地念出(字的音)、过分地计较(字句的意义)的隐喻义。例如:

(10)他要学多少人,忽而大嗓,忽而细嗓,而且不只变嗓,还要咬音吐字、各尽其情。

(11)黄涛急得连忙和马天水咬耳朵,马天水频频点头,看得出他也是不赞成砸主席的。

(12)他说话慢条斯理并且咬文嚼字了,他甚至打算戒烟了——因为石根先生已经戒烟了。

(13)两人咬了一阵耳朵。

汉语动词短语“咬舌”源自说话时舌尖常接触牙齿,因而发音不清的体验。咬文嚼字,亦作“咬文啮字”,指过分地斟酌字句,用于讽刺那些专门死抠字眼而不去领会精神实质的人,也讽刺那些讲话时爱卖弄自己学识的人。“咬舌儿”作为名词,指的是说话咬舌儿的人,也叫咬舌子。“咬耳朵”用于汉语口语中,一个“咬“字,直观形象地表现了凑近人耳边低声说话,不使别人听见。

3英语饮食动词“bite”特有的概念隐喻

英语中bite的原型义既可以用作动词表示 “对食物的咬”或者“鱼吞饵”,同时也用作名词表示“咬下去一口”,与汉语中的原型义有较大的区别。我国纪录片《舌尖上的中国》向观众尤其是海外观众展示中国的日常饮食流变、中国人在饮食中积累的丰富经验、千差万别的饮食习惯和独特的味觉审美,以及上升到生存智慧层面的东方生活价值观。该记录片官方翻译为A Bite of China,此翻译准确地表达出在舌尖上品尝到的中国食物和传承出的中国人的民族身份的双重含义。

同样,英语中人们也根据对自身民族文化的认知,以饮食动词“bite”为始源域,投射于其他有待认知的目标域,和汉语中的关于“咬”的目标域有很大差异,出现了特有的概念化方式和相应的隐喻表达。

3.1上当、受骗是“bite”

产生于海洋文明的英语中的“bite”有“鱼咬钩”的意义,投射到社会心理域,意为使人上当、受骗。

(14)She knew that was a mistake, but she bit anyway.(她明知那里是错误的,但是还是上当受骗了)

环磷酰胺联合泼尼松治疗风湿免疫系统疾病的临床疗效观察……………………… 陈赵玲,刘岐焕,刘婧依,等(5·358)

(15)I tried to sell him my old car but he wouldn’t bite.(我试图把我的旧车卖给他,但他不愿上当)

(16)He is got bitten in a mail order swindle.(他在一个邮购骗局中受骗了)

(17)The biter bite.(欺人者反为人欺)

3.2迷恋是“bite”

这一隐喻源于始源域动词“bite”特征的紧紧攫住、夹住,不愿松口,这一物理特征投射到人类的情感域,产生出对某事迷恋和热衷不愿放弃的隐喻含义。其含义褒贬皆有,可以指对于表演艺术的热爱,也可以指对名利、权势等的觊觎。例如:

(18)Joe was bitten by the acting bug as a five-year-old.(乔5岁时迷上了表演)

(19)Several companies have nibbled about our offer.(若干公司表示对我们的出价有兴趣)

(20)The man was bitten by a lust or gain.(此人利欲熏心)

3.3折磨是“bite”

“bite”动作所产生的伤害具有反复发生的特征,此物理特性在英语中投射在心智域产生了折磨的隐喻含义。例如:

(21)These doubts had been gnawing at him for some time. (这些疑虑已经折磨他一段时间了)

(22) That’s what makes the joke bite and also what reminds us that the massive disaster was human.(正是那些使得这个笑话刺痛并提醒我们,那场巨大的灾难曾经属于人类)

3.4感染力是“bite”

英语中“bite”作名词还可表示为(食物或酒的)浓郁味道和辛辣味,这种最初的味觉体验冲击投射到智力域隐喻为(表演、文章等的)犀利和感染力。例如:

(23)The novel seems to lack bite and tension-even passion.(这部小说乏善可陈,没有紧张的情节,甚至缺少激情)

(24)The teams have that extra bite when they are playing against their neighbors.(这几支队伍与相临队伍交手时锐气更盛)

4汉英“咬/bite”概念隐喻不对等成因分析

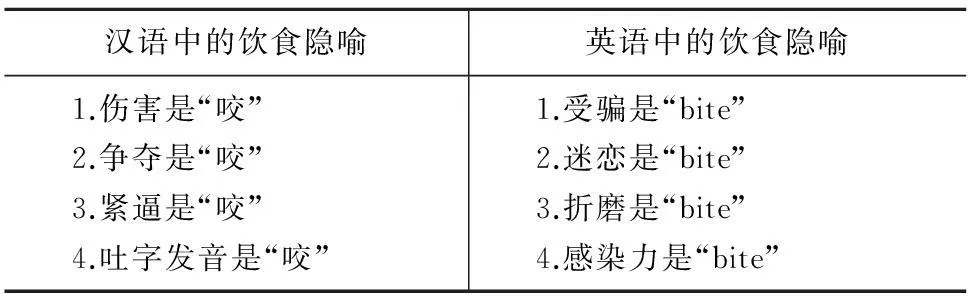

以上汉英语言中特有“咬/bite”概念隐喻均为4个,展示了英汉饮食隐喻的不对等特征,见表1。

表1英汉饮食隐喻的不对等

汉语中的饮食隐喻英语中的饮食隐喻1.伤害是“咬”2.争夺是“咬”3.紧逼是“咬”4.吐字发音是“咬”1.受骗是“bite”2.迷恋是“bite”3.折磨是“bite”4.感染力是“bite”

每一种语言背后都存在着一个由众多概念隐喻构成的复杂的概念体系,同时概念隐喻根植于我们的生活体验。汉英语中“咬/bite”概念隐喻的不对等性原因我们又如何解释呢?

概念隐喻是人类认知和思维的一种基本手段,也是语言变化的重要方式,对于汉英语中“咬/bite”概念隐喻的不对等首先我们可以从认知的角度探讨。突显观(prominence view)是目前认知语言学研究的研究路向之一,主要涉及到语言中所表达的信息的取舍和安排。(蓝纯,2005)例如,英语中概念隐喻折磨是“bite”。人们将“咬“的动作的反复性特征视为最为突显的角色(figure),而该饮食动作词的其他特征则视作背景(ground)而给予忽视。不同文化中的隐喻包含着相似的认知基础而具有一定的相似性,同时概念化的过程也是认知主体心理加工的主观识解过程, 必定具有较强的主观能动性。汉英民族将饮食动作词“咬”作为源域,将其体验过程和结果的相互性、反复性、伤害性、功利性等典型特征进行不同的突显,投射到未知抽象模糊的目标域,产生了各自的概念隐喻。同时,隐喻往往承载着特定的价值观,从而排除异质的价值观,独特的民族性是隐喻的重要特征。同时汉英民族不同的价值观取向也会影响各自语言中的隐喻表达。例如汉语中 特有的概念隐喻“伤害”是“咬”,“争夺”是“咬”和“紧逼”是“咬”都可以窥见到汉民族价值观中追求和谐、不愿竞争的特征,体现出一种集体主义的价值观取向,这些都是在以个体主义为价值观的英语民族所空缺的。就生存地理环境而言,英国四面环海,捕鱼业在英国经济中占有相当重要的地位。航海捕鱼的生活方式,在英语中留下了大量与渔业有关的词汇和相关隐喻表达。如英语中特有的概念隐喻受骗是“bite”,由最初的鱼咬住诱饵上钩投射到社会生活域隐喻为受人引诱欺骗而导致不幸。海洋文化模式中的这种隐喻表达在基于大陆文化的汉语中是空缺的。总之,在中西方不同的文化背景下,人们的思维方式、价值观和相应的行为方式会有不同,这些差异影响和渗透于人们隐喻化思维过程会直接影响说话人选择或变换语义成分的切入角度,表现出英汉语中概念隐喻的不对等。

5结语

隐喻作为人类对世界进行认知的重要途径,构成了人类的日常概念系统。英汉饮食动词“咬/bite”的概念隐喻在不同认知突显视角、价值观和社会环境的体验基础上,具有鲜明的民族特色,体现出不对等特征。利用认知语言学理论对英汉隐喻现象从语言、认知和文化的视角进行探讨,有助于语言学习者更好理解词汇的文化内涵,达到对概念隐喻的真正认知和理解,从而更好地培养跨文化的交际能力。对以饮食词汇为代表的文化关键词的跨语言和跨文化的研究,今后仍有很大的发展空间。

参考文献:

[1]蓝纯.认知语言学与隐喻研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[2]Lakoff, G. M Johnson. Metaphors We Live By[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[3]杨春生.英汉语中与“吃”有关的隐喻比较[J].外语与外语教学,2004,(12).

[4]高旗,覃修桂.英汉语食物范畴动词的概念隐喻研究[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2009,(6).

[5]李琨.从概念隐喻看中西饮食中的俗语文化[J].大连海事大学学报:社会科学版,2011,(6).

[6]胡艳.跨文化隐喻与认知[J].山西大学学报:社会科学版,2009,(2).

[7]张再红.词汇文化语义的认知研究[M].上海:上海译文出版社,2010.

责任编辑:李增华