不同太极拳练习者足底压力分布的比较研究

2015-12-23刘宇峰

刘宇峰

摘要:文章按照练习时间将实验分两组:一组是十年以上组,另一组为十年以下组。实验内容为原地云手和云手发力,就开始运动时足底压力分布与运动时重心移动轨迹与范围以及发力时的用力方向等实时数据进行对比。结果显示:十年以上组足底交叉型的概率高于十年以下组;十年以上组重心移动范围更广;十年以上组发力时作用力线更长,更向后方发力。

关键词:云手 Y与长轴夹角 95%置信区域

中图分类号:G85

文献标识码:A

文章编号:1004-5643(2015)11-0035-02

俗语讲“太极十年不出门”,虽为旧时武人技击能力获得的时间判断,也说明太极拳在十年的练习中会发生大的变化。内家拳,有“沾衣十八跌”犯着即扑的美誉,这些都以自身的稳定性为基础,十年功夫在自身稳定性上有哪些变化?又据太极拳运动原理,太极拳的劲力是根于脚、发于腿、主宰于腰、行于手指。可见,足底的压力分布是体现太极拳站立稳定性和重心移动经济性的重要指标。

云手在太极拳中被誉为“母势”,动作从双脚站立开始,重心在两脚之间移动。是由站立稳定到左右移动的典型动作,移动中重心是否超越脚掌与脚跟的纵向连线;是否靠近脚掌而前倾;是否靠近脚跟而后仰。重心左右移动与纵轴的夹角都是考察太极拳稳定性的有效指标。

目前,关于脚底压力的研究主要集中在医学方面,而在太极拳方面关于脚底压力的研究多见于高水平运动员分析,从大众技术角度的研究较少。文章以24名普通练习者为实验对象,测试其进行云手时脚底压力与重心移动状况,探讨做云手时脚底压力分布的合理状态,描述和量化在做云手时的足底压力分布特征,为太极拳练习者在学习和练习太极拳提供参考数据。

1实验对象和方法

1.1实验对象

实验对象来自山西明春武术俱乐部、忻州市杨式太极拳协会的太极拳习者共24名,其中练习十年以上为12人,练习时间为十年以下为12人。(见表1)

1.2实验内容与方法

实验测试的内容有二:一是原地的云手,二是云手发力。为了便于比较分析,在测试时,要求受试者连续做三组云手动作。所有的测试数据都被记录和保存。截取数据中云手的一个周期以及云手一侧的发力动作的数据为研究对象。

选取的24名练习者作为受试者。首先对所有的受试者讲解测试动作,然后进行测试前热身。其间对每名受试者进行基本信息的填写,了解练习情况,最后在工作人员的安排下进行测量,记录数据。

1.3测试仪器

本次实验采用德国生产的Zebris步态分析系统,以及相配套的电脑软件,仪器型号为FDM-S。测力平台规格为69cm×40cm×2.5cm,重6.5kg。平台传感器表面为54.2cm×33.9cm,采样频率为120Hz至240Hz,测试平台的传感器总数量为2560个。收集受试者足底的压力与重心移动信息。

2结果与分析

2.1站立时脚底压力的分布

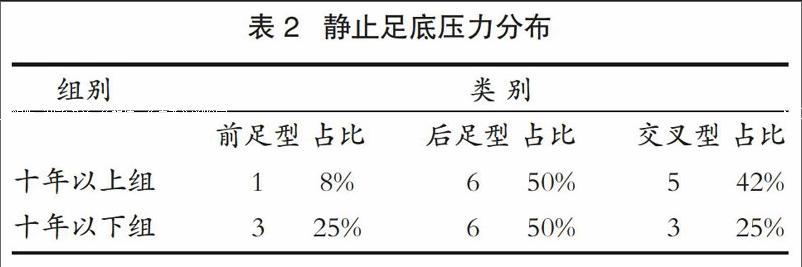

为了显示站立时足底的压力分布,取三种情况说明:两个前脚掌的压力百分比都大于50%,称为前足型;两个脚后脚跟的压力百分比都大于50%为后足型,两脚的前脚掌与后脚跟压力百分比交叉对称为交叉型。前足型是身体或者重心明显前倾的压力分布形式;后足型则是后仰或重心置后的压力分步形式。从太极拳阴阳理论和异侧交叉平衡理论分析,交叉型更有利于身体维持平衡和形成重心的环形移动。如表2所示,十年以上组交叉型占总数的42%,远远高于十年以下组25%的占比。

2.2重心移动范围与轨迹

为了描述重心的移动轨迹,引入重心移动时的投影面积即95%置信区域,能反映受试者重心的移动范围,同时引入重心移动时的横轴数据和纵轴数据,用以分析重心的移动范围。为了更好地体现重心的移动轨迹,引入Y与长轴的夹角,用以说明重心移动的方向。如表3所示:95%置信区域十年以上组的平均数明显高于十年以下组,练习者活动范围更大;主要表现在左右长轴更长,前后短轴更短。且十年以上组在Y于长轴的夹角中表现更小,说明十年以上组重心移动的范围广主要体现在左右长轴的扩展方面。但标准差与变异系数表明,十年以上组内部差异较大,这也符合拳龄平均差较大的现实,可能十年以后随着拳龄的增长,也会出现重心面积逐渐增加的现象。

2.3发力的长轴与夹角变化

如表4所示:十年以上组在长轴上明显大于十年以下组,并且Y与长轴的夹角也有增大这说明十年以上组发力的轨迹更倾斜、更长,更接近于脚掌和脚跟,这也符合生物力学原理,增加作用的时间积累以获得更大的冲击效果。同时也能说明拳龄越长发力越向后,形成靠的动作,拳龄十年以下用力方向越向侧方,形成肩顶的动作。

3分析和讨论

王宗岳的太极拳论被称为太极拳的总论,在拳论中“所谓差之毫厘。谬之千里。学者不可不详辨焉。”就是要求太极拳练习者注意细节。根据太极拳内三合和外三合理论、太极拳的运行原理以及身体平衡理论,交叉型有利于身体的平衡。在后期处理数据的过程中,观察受试者的动作发现,造成后足型的主要原因是练习者腰胯不分造成的。在《十三式歌中》讲到“命意源头在腰际”,其中腰际就是腰跟跨的中间,做动作时要求腰和跨相互分离。受试者做云手时,当做到一侧时,由于腰胯不分离,腰带跨向一侧偏移,带动异侧腿转动,造成两脚的中心同时落在脚后跟。突破这一技术,可能就会出现接近理论状态的交叉型。

随着拳龄的增加,受试者在左右轴上的移动加长,这说明练习者左右重心分得清楚,更有缓冲和用力的余地。在做云手发力动作的时候十年以上组身体重心移动轨迹更长,斜度更大,可以说是充分利用了自身身体的空间更符合生物力学的基本原理。实验表现出十年以上组中的变异系数更大,这可能与拳龄差距大有关,也可能与个人的行拳习惯有关,有待继续研究。

太极拳是我国传统文化的代表之一,他在健身、技击、疗病等方面有诸多好处。太极拳讲究放松,只有在放松的状态下才能体会身体细微的变化,所以建议练习者在放松的状态下感受脚底重心的变化,进行合理的调整。其次,“练功不练腰终究艺不高”是练习武术的一句谚语,建议练习者在练习太极拳过程中加强对腰和跨的练习。endprint