引导式教育的应用、理论反思及其对我国特殊教育发展的启示

2015-12-20雷雳

雷 雳

(北京师范大学特殊教育研究所 北京 100875)

一、引言

引导式教育(conductiveeducation)最初是由匈牙利教授AndrasPeto于1948年在布达佩斯提出的。1952年,Peto成立了国家运动治疗研究中心(也称为Peto中心),借助引导式教育法来帮助运动障碍者。当时在匈牙利,儿童必须要有诸如独立行走的能力等才能被允许上学,因此,当时该机构最重要的功能就在于帮助有运动障碍的儿童获得这类能力,使之能够进入到普通或者特殊教育系统当中[1]。20世纪60年代,Peto的引导式教育法已经在匈牙利国内获得了广泛的认可并开始传播到其他国家。1971年,Peto中心的继任者Maria Hari博士将Peto引导式教育法的原则、特征以及主要开展状况等进行了总结、汇编成书,进一步促进了该方法的推广。到目前为止,引导式教育已经在各国开花并结合各个国家具体的情况发展出了不同的实践模式。

就引导式教育在我国的实施情况而言,20世纪80年代以来,香港的主流康复机构、特殊教育学校最早引入了引导式教育干预模式。如今,已经成功建立起了一套香港模式的引导式教育系统。近来来,在有关机构与组织的支持下,大陆开始引进香港的引导式教育干预模式并在广东、浙江等地建立了相关培训中心,也取得了一定的成就[2]。我国目前正在积极发展和规范推广引导式教育,但现阶段该理念仍未被大众乃至学界广为所知,其实践效果也有待论证。因此,有必要在对引导式教育的应用现状进行梳理的基础上,分析其本质及特征,并就其对我国特殊教育发展的启示作出探讨。

二、引导式教育的应用

(一)引导式教育的内涵及目标。引导式教育是一种针对由于中枢神经系统引起的运动障碍者,包括儿童与成人的综合的教育系统。在这个教育系统中,所有的活动都是围绕教育展开的,即通过教育的方式来帮助功能障碍儿童改善不利或恢复正常,它将教育与康复融合在一起,运用教育的概念进行康复治疗,最终使功能障碍儿童达到功能协调(orthofuction)的目标。AndrasPeto将功能协调称之为“个体对强加于其身上的生物和社会要求做出反应的能力”,[3]Reddihough(1991)解释说:“功能协调是指个体不会因为残疾而影响其参与到社会并在其中正常生活的能力。”[1]总之,功能协调是一种社会成员能够在不借助任何辅助设施(诸如轮椅等)的基础上,以适当的方式正常参与到各个社会情境中的能力[4]。

(二)引导式教育的构成要素。Ratliffe和Sanekane(2009)[5]将引导式教育最基本的构成要素归结为以下六个方面[6]:

1.引导员。引导员是引导式教育的核心,大多数引导员都会在Peto的引导式教育中心接受3~4年的训练并获得证书认证,但每个国家或地区对引导员的培训和认证也会有不同的要求。

2.小组指导。引导式教育是以小组的形式开展活动并且组员之间在年龄和功能性技巧上都保持匹配。儿童之间独特个性和能力的多样性可以推动学习活动,而且每个孩子的进步都可以作为榜样从而提升其他儿童的表现。

3.日常流程。流程对于帮助学生更好地适应环境、具有重要作用,它整合了语言、运动、学业以及其他技能领域并被当作互相强化的手段。在这一过程当中,每个儿童都被设置了个别化的目标。

4.习作程序。按照儿童的能力将学习的动作分解为小的步骤,再串联起来,从而形成一个连贯的、循序渐进的具体活动。

5.节律性意向。使用有节律性的语言(如儿歌和口令)来表达一项活动要达到的目标(意向),通过把言语内容、节奏和具体活动联系起来,从而帮助儿童发起控制和完成活动。

6.辅助者。包括成人(引导员或者护理员)、学习环境中的家具和空间设置以及流程的安排和教育策略的使用等都是辅助者的组成部分,其中,引导员是最重要的辅助来源。

此外,作为一种早期干预的教育系统,引导式教育也十分重视家庭与家长的参与(尤其是在儿童的早期阶段),始终把家长作为干预计划中的重要角色。从时间上来说,在传统的引导式教育方案中,儿童6个月大就可以开始以“mother andbabygroup”的方式开展干预。在早期阶段,引导式教育的目的主要在于帮助家长了解干预的理念、模式和方法,从而能够帮助孩子获得日常的功能协调能力,成为干预系统中的重要力量[4]。

(三)引导式教育的实施。

1.引导式教育的适用人群。从目前的情况来看,引导式教育主要是一个针对运动功能障碍者的教育系统,它适用于各个年龄段:对儿童群体主要是脑瘫和脊柱裂的患者,对成人则主要是针对帕金森症、多发性硬化、中风以及头部损伤的病人[6]。根据国内外现有的研究显示,引导式教育在国外最多还是应用在脑瘫领域,但是国内目前已经有研究者开始尝试将该方法运用于其他残疾类别:李冰等(2009)采用引导式教育方法治疗自闭症儿童,发现其对改善该类儿童社交和感知觉方面有明显效果[7]。但是,对于重度智力残疾的儿童而言,由于其对课题活动的开展理解有限,因而引导式教育并不适用于该类群体。

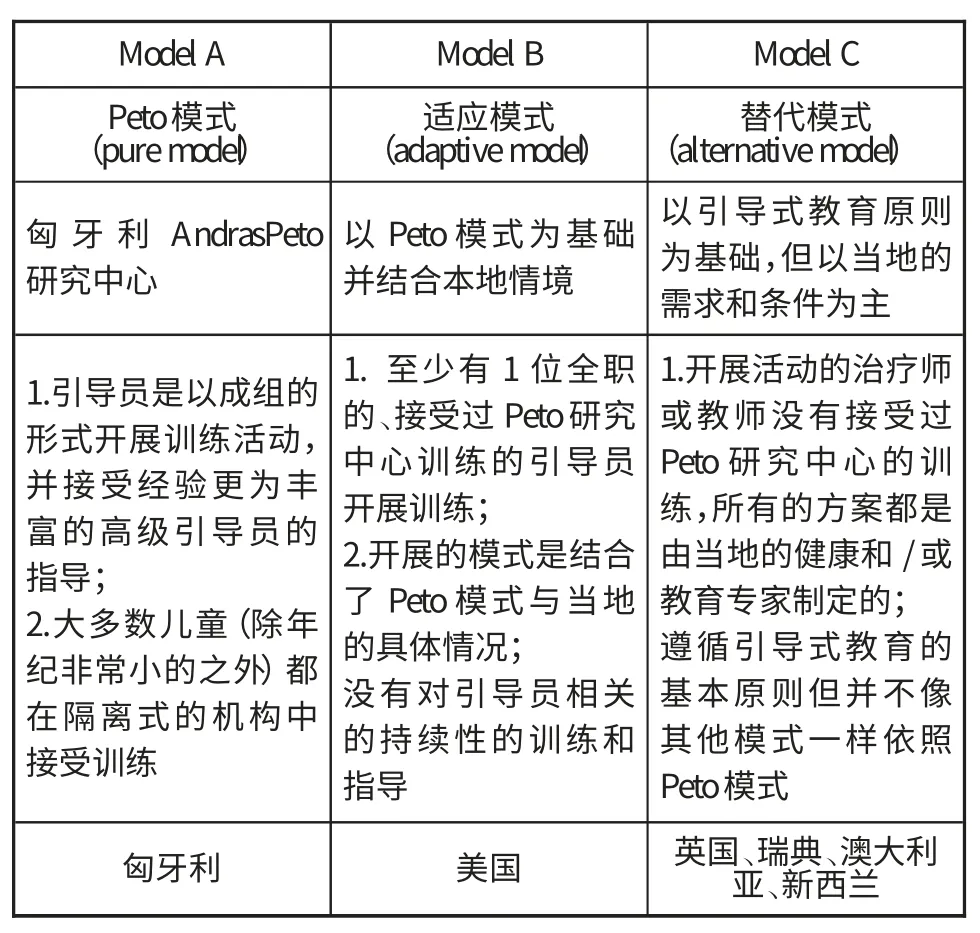

2.引导式教育的推广及实施模式。20世纪60年代以来,引导式教育迅速成为了国际上研究的热点,这主要得益于两方面原因:首先,传统的治疗师和健康专家在Peto的研究中心接受了训练并随之在自己的国家建立了相关的项目,1970年,英国的物理治疗师到布达佩斯访学,随后建立了伯明翰引导式教育研究所并保留至今;其次则是来自脑瘫儿家长的力量,他们通过邀请匈牙利的引导员为自己孩子治疗或者自己组建引导式教育中心,从而极大的推动了引导式教育的传播与发展[8]。与传统的干预方式类似,以引导式教育原则为基础的干预方案可以在各个安置环境中进行开展,包括普通学校、特殊学校、训练机构以及医院。Wagner(1994)将引导式教育的实施模式主要划分为三种类型[4]:

ModelA ModelB ModelC Peto模式(puremodel)适应模式(adaptivemodel)替代模式(alternativemodel)匈牙利 AndrasPeto研究中心以Peto模式为基础并结合本地情境以引导式教育原则为基础,但以当地的需求和条件为主1.引导员是以成组的形式开展训练活动,并接受经验更为丰富的高级引导员的指导;2.大多数儿童(除年纪非常小的之外)都在隔离式的机构中接受训练1.开展活动的治疗师或教师没有接受过Peto研究中心的训练,所有的方案都是由当地的健康和/或教育专家制定的;遵循引导式教育的基本原则但并不像其他模式一样依照Peto模式匈牙利 美国 英国、瑞典、澳大利亚、新西兰1.至少有1位全职的、接受过Peto研究中心训练的引导员开展训练;2.开展的模式是结合了Peto模式与当地的具体情况;没有对引导员相关的持续性的训练和指导

3.引导式教育的效果探讨。作为一种较新的早期干预方法,引导式教育在获得空前的关注与推广之时,它的效果,尤其是与其他传统的教育或治疗方案的效果相比,是存在争议的(Beach,1988;Bochner,Center,Chapparo,Donelly,1999;Ratliffe,Sanekane,2009)。Marcoux和Olson在2003年比较了三种不同干预方式对脑瘫儿的效果,即引导式教育组(由引导员组织干预)、传统治疗组(包括物理治疗、职业治疗以及语言治疗等)以及特殊教育组。经过五周的干预,结果发现,所有的19名儿童都取得了进步,尤其表现在自理领域,但是引导式教育方案并没有比其他两个干预手段的效果更优[9]。2006年,Odman和Oberg采用准实验的方法将3~16岁的54名脑瘫儿分为两组:30人在引导式教育组,24人在传统的运动技能治疗组,最后结果显示,两个训练组之间在临床诊断指标上并没有明显差异[10]。

美国脑瘫与发展医学院于2004年发布了一项关于使用引导式教育对脑瘫儿童干预效果系统分析的报告,这是迄今为止对引导式教育效果总结的最全面的呈现。在符合条件的15篇文献当中,只有4篇文献采用了随机控制实验或准实验研究设计来科学严格地论证引导式教育的效果。实验结果显示,包括运动功能、学业成绩表现、认知能力和行为、日常活动以及言语方面,引导式教育组与控制组都没有明显的临床差异。因此,报告最后总结到:现有的研究并不能对引导式教育作为一种干预策略提供完全支持或反对的确切的证据[3]。较近的关于引导式教育效果的总结来自于Dixon和Frederickson(2010),在文章中作者总结到:引导式教育对身体机能和思维能力的效果还未能达成决定性的意见,对独立能力提升的效果也并不比其他传统的方案更佳,但是也没有科学的证据证明该方法对儿童的生理和心理有害。因此,作者认为,就现有的研究来看,尽管该方法在一些干预中似乎取得了积极的效果,但还没有足够令人信服的理由要求从政府层面支持和推广引导式教育方案[11]。

上述研究的结果似乎是令人沮丧的,但是这种分析却至少有两个重要的目的:首先,使大众,尤其是家长对该种干预方式保持一种理智的态度,帮助他们更清楚地了解引导式教育的信息,在选择干预方案时能更全面、综合考虑各方面因素,诸如花费、可靠性等;其次,这对今后引导式教育方法的发展也指明了方向:在内容上,要明确引导式教育的内涵和宗旨,为其实践提供明确的理论指导;在方法上,需要更多精心设计的、科学的方法,如采用随机控制实验以及增加被试数量等来论证引导式教育的效果;在评价上,需要更统一的标准对效果进行检验,尽可能避免因为多样的开展模式而带来的标准混乱……

三、引导式教育本质的探讨

(一)引导式教育对残疾的理解:教育模式下的残疾观。目前关于残疾的社会学分析主要有两种观点:残疾的医学模式观和残疾的社会模式观。Coles和Zsargo(1998)认为,医学模式或社会模式的残疾观都过于偏执地关注个体或社会某一方面对残疾的影响,而实际上残疾本身是一个多维的概念,它是环境和个体复杂互动下的产物,任何单一的划分都是不可取的。由于引导式教育关注儿童内在动力的发挥及其与外部环境的互动,强调通过儿童自身能力的发展增加其在应对社会环境时处理方式的选择,从而学会作为一个普通成员在社会中正常生活所必需的全部技能。因此,Coles和Zsargo(1998)将引导式教育称之为一种教育模式(educational model)下的残疾观指导的实践。在这种教育模式下,每个儿童都有道义上以及法律上的权力来接受符合其独特需求的教育,残疾是由于未能根据儿童的需求提供合适的教育导致的[12]。Taylor、O’Shea和Spira(2007)指出,如果以适当的方式来教授功能障碍儿童,为其提供正确的指导、激励以及练习技能的机会,所有的这些儿童学会行走并完成任何有关自理能力的任务[13]。鉴于此,引导式教育的核心在于为儿童提供合适的教育,这种教育是与康复的结合,通过这种综合的教育康复系统,发挥儿童最大潜能,使其享有自立、自信和自尊的人生。

(二)引导式教育的目标制定:一种“全人”的发展观。引导式教育的目标在于使功能障碍者实现功能协调的目标,而功能协调意味着不仅仅局限于改善残疾儿童的的运动障碍,还关注包括学业成就、社会技能、沟通技能等一系列目标在内的、作为一个普通成员在社会中正常生活必需的所有技能。因此,引导式教育尊重残疾儿童是完整的个体,从整体着眼,将残疾儿童的体能、智能、情感等综合考虑,打破以往割裂的训练或学习,同步发展,让他们尽可能地获得与其他普通同伴一样的能力从而最大化的实现在社会中独立、正常的生活。因此,引导式教育体现了“全人”(wholeperson)的发展观。

(三)引导式教育的实施策略:培养积极的人格。引导式教育最显著的特点就在于引导和鼓励儿童自主参与学习与训练活动。根据儿童的功能水平和特点,在每个活动中都要考虑如何调动儿童的学习动机,诱导儿童积极、主动地投入学习活动并保持专注。通过对自主性能力的培养,帮助儿童塑造积极主动的人格,形成乐观向上的态度,建立自我责任感。

四、对引导式教育的批判与分析

引导式教育强调“全人”的发展、关注儿童内在动力的发挥及其与外部环境的互动,通过儿童自身能力的发展增加其在应对社会环境时处理方式的选择,从而学会作为一个普通成员在社会中生活所必需的全部技能。这个目标看似十分美好,然而,在真正实施的过程中,引导式教育却很难按预想的计划那样付诸实践。

(一)对引导员素质的高要求使得现实中很难有真正符合资格的人员来主持干预的开展。为了达成引导式教育“全人”的目标,负责开展干预的引导员必须具备诸如物理治疗师、言语治疗师、职业治疗师等相关的基本技能[12],因而他们必须要接受长时间的专业培训(如Peto中心对引导员的训练时间长达3~4年)。但实际上,尤其就中国的情况而言,某一类专项的干预指导人员就很紧缺,这种综合性素质的引导员更是难求。

(二)引导式教育的效果,尤其是与其他传统干预方法效果的比较仍有待论证。鉴于相关研究的缺乏以及实验设计本身存在的问题,因此现阶段不能简单地对引导式教育的效果作出总结性的评价。在未来,引导式教育需要证明自身是一种以证据为基础的(evidence-based)干预方式。

(三)引导式教育以隔离式的机构干预为主,与普通学校联系缺乏。根据(2004)的一项调查显示,在英国,10所被调查的引导式教育中心中有4所与普通学校基本没有联系,另外有4所表示联系很少,只有两所与普通学校有着紧密的联系[14]。尽管引导式教育有多种实施的形式,但是就目前的情况看,基本是在隔离的机构中开展教育活动的,这不仅不利于引导式教育在教育系统内的推动,也不符合如今融合教育的大背景。而实际上,引导式教育兴起的重要原因之一就在于它的目标定位与融合教育是相符合的,即帮助儿童提高独立自理能力,从而更好地融合进普通学校。

(四)引导式教育需要大量的财力与物力投入,家庭负担较重,因此,家长希望政府能为此提供支持。但鉴于引导式教育安置方式人均投入的成本几乎是普通特殊学校安置方式的两倍,且目前该方法的效果并未完全证实比传统的干预方法更优,因此,所有花费并未纳入政府支持范畴[15]。

五、引导式教育对我国特殊教育发展的启示

引导式教育让残疾儿童,尤其是功能障碍儿童看到了新的希望。然而,由于目前对于引导式教育开展模式及效果等的争论,其是否应该得以大力推广以及如何结合中国的国情具体实施仍是值得探索的问题。尽管如此,引导式教育本身所包含的一些理念对我国特殊教育的发展仍具有启示的作用。

(一)任何特殊教育领域内的实践都不能违背其应以“教育为先”的本质。引导式教育是扎根于教育模式上的、借助一种综合的教育系统来对特殊儿童进行干预的方法,它的本质是教育,而不是一种简单的治疗方案,这与特殊教育的本质是符合的。近年来,“医教结合”逐渐成为了我国特殊教育领域讨论的热点之一,有学者认为“医教结合”是当代特殊教育发展的必经之路[16],政府层面也陆续下发文件,支持和推广医教的融合。作为医教结合改革试验的前沿,上海在2013年1月决定“将医教结合的服务内容从传统的教育、康复领域扩大到保健领域,将服务对象从少部分残疾儿童扩大到全体残疾儿童[17],”推动了对特殊儿童全面的医教结合服务。然而,在医教结合轰轰烈烈开展的同时,对该模式的质疑也随之而来。邓猛(2012)提出医教结合不仅是“一种不切实际的奢望”,还会造成对特殊教育“教育”本质特性的冲击[18]。陆莎(2013)认为医教结合的模式将特殊教育的实践模式简单地归为“医”和“教”,既没有明确指出实践中“医”和“教”的关系处理,也忽视了其他诸如心理学、社会学等与特殊教育相关学科对特殊教育的影响[19]……我们希望寻求到一种完美的方式来指导特殊教育的实践,但它所有的目标都必须指向和聚焦在教育之上。

(二)从课堂教学策略来看,应更加发挥合作与团体在特殊儿童教育中的作用。邓猛(2012)对特殊教育最佳实践方式的实现方法进行了总结,即要做到“个别化(Individualization)”“合作(Collaboration)”以及“分层(Differentiation)”[20]。但是就我国特殊教育的现状来看,普遍过于关注个别化而忽视了合作与团体在特殊儿童教育中的影响,有极端的观点甚至认为特殊教育必须是以“一对一”的模式进行开展,对同伴群体,尤其是残疾同伴的作用呲之以鼻。然而,实践证明,一群孩子保持注意力比一个孩子保持注意力更容易,在加上残疾儿童本身比较敏感,同类残疾儿童形成的小组可以帮助其消除害怕与顾虑,从而使得儿童能更加顺利地进入学习之中,取得更好的效果[21]。因此,未来特殊教育的实践方法需要更加综合。

[1]Reddihough, D. Conductive Education [J]. J. Paediatr.Child Health,1991(27):141-142.

[2]曹丽敏,余爱如.脑瘫儿童引导式教育教与学[M].北京:华夏出版社,2012:1-3.

[3]Darrah,Johanna,Wstkins,Beth,Chen,Lucia,Bonin,Cindy.Conductive education intervention for children with cerebral palsy:an AACPDM evidence report[J].Developmental medicine&child neurology,2004(46):187-203.

[4]Wagner, Graham A. Conductive education: feasibility study on developing a national curriculum plan for those working in conductive education in New Zealand [R]. New Zealand Council for Educational Reasearch,1994:11.

[5]Ratliffe,Katherine T., Sanekane,Cindy. Conductive education: benefits and challenges [J]. Teaching Exceptional Children,2009(5):66-72.

[6]Janet Read.Transplanting conductive education:practice development and professional training in a cross European initiative [J]. International Journal of Early Childhood, 1994(2):34-41.

[7]李冰,张玲,吴德,唐久来.引导式教育对孤独症患儿的疗效[J].实用儿科临床杂志,2009(16):1264-1266.

[8]Bairstow,Phillip,Cochrane,Raymond.Isconductive education transplantable[J].British Journal od Special Education,1993(3):84-88.

[9]Marcoux,Beth C.,Olson,Ronald E.The effect of conductive education, intensive therapy, and special education services on motor skills in children with cerebral palsy [J]. Physical &Occupational Therapy in Pediatrics,2003(3):31-50.

[10]Odman,Pia.,Oberg,Brigitta. Effectiveness of intensive training for children with cerebral palsy a comparison between child and youth rehabilitation and conductive education [J].Journal of Rehabilitation Medicine,2005(37):263-270.

[11]Tuersley-Dixon,Louise,Frederickson,Norah.Conductive education:appraising the evidence[J].Educational Psychology in Practice,2010(4):353-373.

[12]Coles, Caroline.,Zsargo,Liz. Conductive education:towards an‘educational model’[J]. British Journal of Special Education,1998(2):70-74.

[13]Bourke Taylor,Helen,O’Shea,Roberta.,Gaebler Spira,Deborah. Conductive education: a functional skills program for children with cerebral palsy[J].Physical&Occupational Therapy in Pediatrics,2007(1):45-62.

[14]Lambert,Mike. Conductive education: links with mainstream schools[J].Support for Learning,2004(1):31-37.

[15]Morgan,Angela.,Hogan,Kevin. School placement and conductive education:the experiences of educationad ministrators[J].British Journal of Special Education,2005(3):149-156.

[16]张婷.医教结合是当代特殊教育发展的必经之路[J].中国教育技术装备,2010(21):20-21.

[17]上海:医教结合让残疾学生享受持久特殊教育服务[DB/OL]http://china.zjol.com.cn/05china/system/2013/01/17/019094285.shtml,2013-01-17.

[18]邓猛,卢茜.医教结合:特殊教育似热实冷话题之冷思考[J].中国特殊教育,2012(1):4-8.

[19]陆莎.医教结合:历史的进步还是退步[J].中国特殊教育,2013(3):8-11.

[20]邓猛,景时.特殊教育最佳实践方式及教学有效性的思考[J].中国特殊教育,2012(9):3-8.

[21]江一波.引导式教育体系的应用[J].社会福利,2011(3):44-45.