“九一八”前后的张学良

2015-11-02蒋伟涛

文 蒋伟涛

“九一八”前后的张学良

文 蒋伟涛

对于张学良来说,无论日军是否采取调虎离山之计,他如果听命于蒋介石的指示来说,都会执行不抵抗的政策,东北三省的沦陷不因张学良在不在东北而改变。

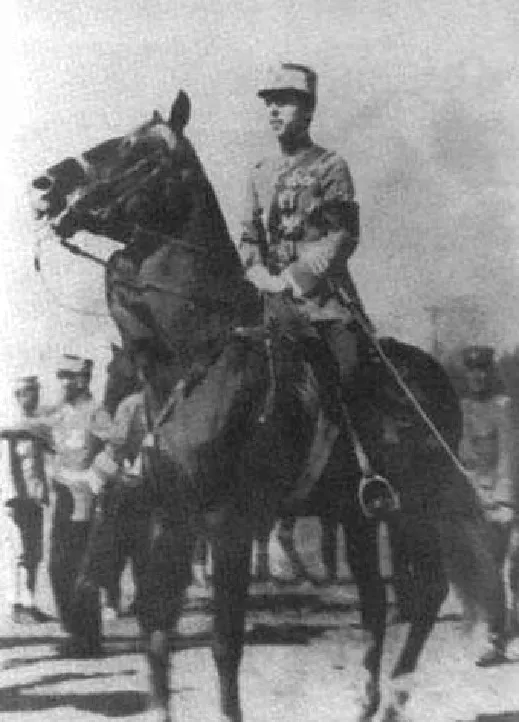

“九一八”事变前张学良戎装照

北平对于张学良将军的一生来说不算是一个重要的地方,但是北平却见证了张学良在“九一八”事件前后的所作所为。这个晚上北平城见证了改变中国历史的重大事件,也见证了改变张学良一生命运的抉择时刻。近来一些文章对那一晚少帅到底是在鲜鱼口还是大栅栏的北京城某剧院看戏众说纷纭,引起了笔者的好奇,遂查阅了一些资料记录。

一

据北京媒体人孟醒在《浮世阅史》写到,1931年11月20日上海《时事新报》发表了马君武的两首诗《哀沈阳》:“赵四风流朱五狂,翩翩胡蝶最当行。温柔乡是英雄冢,哪管东师入沈阳。”“告急军书夜半来,开场弦管又相催。沈阳已陷休回顾,更抱佳人舞几回。”似乎坐实了张学良当晚与影星胡蝶共舞的传闻。而马君武两首诗的来源则是“九一八”一个多月后,天津《庸报》等报纸所登载的消息。《庸报》在标题为《张学良的“九一八”之夜》一文中披露说:“民国二十年九月十八日夜,日本关东军发动大规模进攻,一路烧杀抢掠,无恶不作,东北三省之同胞陷入水深火热之中,而东北军之最高统帅张学良将军彼时却正与红粉佳人胡蝶共舞于北平六国饭店……”另有报纸跟进说,胡蝶与张学良由跳舞而相识后“过从甚密”,“张赠胡以十万巨款”等等。实际上,这是日本为抹黑张学良而散布的谣言。胡蝶晚年回忆说:“世间荒唐的事情还真不少,沈阳事件(即‘九一八’事变)发生的时候,我那时还跟明星公司摄影队一起逗留在天津,没有踏入北平一步……后来为拍《自由之花》到北平时,已是‘九一八’事变约一周,未料此行会引起一段莫须有公案。”《自由之花》讲述的是小凤仙和蔡锷的故事,其中有袁世凯与日本相勾结一幕。制造胡蝶与张学良的“绯闻”可谓一箭双雕。

1931年9月,在沈阳北大营附近的东北军

据全国政协文史资料委员会编辑的《文史资料选辑》第六册,由时任陆海空军副司令行营秘书处机要室主任洪钫撰写的《九一八事变当时的张学良》一文,披露了此件事情的来龙去脉。当时洪钫随同张学良将军在北平办公,其所记载理应为真。“张学良自五月二十八日起,患重伤寒症,入协和医院治疗,直至九月上旬,病始痊愈,但因身体过于羸弱,仍在协和医院休养。”“九月十八日夜间,张学良偕夫人于凤至和赵四小姐正在前门外中和剧院看梅兰芳表演《宇宙锋》京剧,忽据其随从副官报告,沈阳有长途电话前来,甚为紧急。张学良立即返回协和医院,接通荣臻的电话。”

又据台湾学者披露,早年任张学良副官,后在台任职的何世礼,在日记记载:“九一八”事变之夜,张学良正在陪同何世礼的父亲何东爵士看戏。看到半场,突然接到电报,张学良阅后,没有与何东告别,即匆匆而去,未再露面。何东当时还有些不高兴,觉得张学良有失礼节。第二天,在报上看到日军发动沈阳事变的消息,才明白其中缘由。

最近笔者读《盛成回忆录》(山西人民出版社2012年版),其中有一节“‘九一八’当晚遇见张学良”有如下记载:“九一八”这天,我去华乐戏院(在北京前门外大街鲜鱼口内,解放后改名大众剧场,现名天乐园)看褚民谊(后来沦为汉奸)唱戏,褚是南京行政院的秘书长,他不在南京办公,跑到北平演戏,请帖送到了张继(国民党元老,时任国府委员兼华北政务委员会主任委员)手里,张继又打电话给我(盛成时任张继的秘书),我们就一起去了。这天,褚民谊唱的是《空城计》,演诸葛亮的是他的秘书。张学良也去了戏院,包厢就在我们旁边。正看戏时,东北来了急电。因为张学良下令任何人不准进他(的)包厢,结果送电报的人找到了我们这儿。张继让我问一问情形,来人告诉我是东北来的紧急电报。我慢慢敲了敲张的门,门没有开。戏散后,我对张学良说:“汉卿,有一个紧急电报给你。”张一看很着急,拿着电报就走了。

对比这三个说法有许多不同。第一个就是看戏的地点,第二个是张学良何时离场,是在中途还是终场结束?洪钫认为是张学良接到电话后立即返回协和医院。何东认为“看到半场,突然接到电报,张学良阅后,没有与何东告别,即匆匆而去。”盛成回忆是戏散后,他对张说:“汉卿,有一个紧急电报给你。”张学良一看很着急,拿着电报就走了。对于洪钫来说,估计当时不在现场,是事后听说的,而盛的回忆中提供了一些细节。一是看戏的地点不是洪钫回忆的中和剧院,而是华乐戏院,也就是今天的大众剧场,在前门外鲜鱼口里;二是当晚不是梅兰芳的戏,而是褚民谊演的戏,这很特殊,因为褚民谊是票友,又是高官,其公开彩唱,必然给人们留下深刻记忆;三是张继与盛成一起看的,当时张继是国府委员,兼华北政务委员会主任委员,盛刚刚做了他的秘书,陪他听戏,必然印象很深。现在出版的回忆录很多,但其公信力却在下降。盛成做过战地记者,曾执教于台湾大学,后任北京语言文化大学教授,其回忆的细节、人物、地点与历史情景高度契合。盛成口述这本回忆录时也有八九十岁了,记忆也许有误,但其提供的一些细节又与历史吻合,值得我们认真对待。但是对于张学良“九一八”当晚到底在哪里,通过何世礼日记与盛成回忆录,基本可以确定张学良当晚是在看戏。但是对于看戏的地点到底是前门外大街鲜鱼口内的华乐戏院(解放后改名大众剧场,现名天乐园)还是大栅栏的中和剧院,上述记载有很大的分歧。

皇姑屯事件后,张学良带孝检阅部队

中和戏院是京戏剧院中名副其实的“老字号”。200多年的历史中,无数京剧名家纷纷在此登台献艺。中和戏院为二层砖木结构。戏台坐西朝东,上场门和下场门分别悬挂“出将”“入相”匾额。清乾隆五十五年(1790年),四大徽班进京,首先在中和园、正乙祠戏楼、广德楼戏园演出。同治、光绪年间,谭鑫培、王瑶卿、王长林三位京剧名家曾在中和园合演《打渔杀家》,时称“珠联璧合之绝唱”。中和园曾为程砚秋、俞振飞、王少楼、哈宝山等名家的固定演出场所。1949年改名中和戏院。1951年新戏曲研究会成立,会址设在中和戏院。1979年重修后属北京京剧院。目前曾经为京剧发展立下汗马功劳的中和戏院,不仅没有了火爆的京剧演出,甚至连剧场也面目全非,二楼观众席被封闭,仅靠门脸出租开饭馆、电子游戏、台球厅和放录像维持生计,加上前门地区交通不便,1994年开始已无正式演出,面临无以为继的尴尬局面。

天乐园始建于公元1785年至1795年之间,为清代著名戏园之一,位于前门外鲜鱼口街路南。据《京尘杂录》记载“旧时档子班打来,多在正阳门外鲜鱼口内天乐园,今为小戏园矣”。1912年梅兰芳在天乐园首次与老前辈谭鑫培合演《桑园寄子》。这是为给“正乐育化会”筹款而举行的一次义演,十分轰动。坤班“祟雅社”也常在此演出,富连成科班退出广和楼后常在此演日场戏,1920年由万子和、吴明泉等集资经营,称华乐园,后称华乐戏院。1942年,华乐戏院隔壁的长春堂药铺失火,延及华乐戏院,烧掉了富连成科班的全部布景和戏装,该院遭受重大损失,陷于停业状态。重建后的华乐戏院其规模已大不如昔日。北京解放后,人民政府进行重修,改名为大众剧场,由著名戏剧家马彦祥兼任经理。1951年4月3日,中国戏曲研究院正式成立,成立大会在鲜鱼口大众剧场隆重举行,在这次大会上,首次宣读了毛泽东、周恩来的题词,而毛泽东主席的“百花齐放,推陈出新”八字题词,从此成为包括戏曲在内的所有文艺工作的指导方针,具有重要的历史价值。近年来为弘扬前门梨园文化,政府在原址重修天乐园,按照上世纪二三十年代的建筑风格,恢复老戏楼风貌,天乐园揭匾重张。

1930年任全国陆海空军副司令时的张学良

二

张学良在北平的原因主要是中了日本人的“调虎离山”计。1930年9月20日,张学良接受蒋介石的邀请,入关武装“调停”中原大战。1931年4月1日,按照蒋介石的要求,张学良坐镇北平,主持陆海空军副司令行营。初到北平时,张学良并不放心东北。他原想用三分之二的时间驻沈阳,其余三分之一时间驻平津。然而,一个突发事件却把他锁在了华北,直到“九一八”事变爆发,一次也没回东北。这个突发事件是日本人策划石友三叛乱,逼这位刚刚上任的陆海空军副司令在京津地区打一次内战,迫使他将东北军的主力调进关内,造成东北空虚。果然,1931年7月10日至7月22日,张学良陆续从东北调进11.5万人进驻平津,加上之前跟随张学良入关的部队共计13万人,对石友三的部队形成泰山压顶之势。要知道,此时离“九一八”已不到两个月。主帅不在,主力不在,后方空虚,日军的侵略战争就选在了这一时期开始。

张学良晚年谈及“九一八”,多次强调:“东北那么大的事情,我没把日本的情形看明白……我就没想到日本敢那么样来……”张学良将其失误归结为一点:判断失误,没有看清形势,没有看明白日本人的真正用心。对此,张学良并非不清楚,也正因为清楚,心里才有了更多的痛苦。所以,从1931年开始,直至去世,张学良每本日记的开始日期都是9月18日,“九一八”成为他一生不能忘记的伤痛。

三

9月18日,张学良接通东北边防军司令长官公署参谋长荣臻电话,了解详情,荣臻报告说“驻沈阳南满站的日本联队,突于本晚十时许,袭击我北大营,诬称我方炸毁其柳条沟铁轨,现已向省城进攻,我方已遵照蒋主席铣电的指示,不予抵抗。”所谓铣电,也就是蒋介石8月16日致电张学良的电报,“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。吾兄万勿逞一时之愤,置国家民族于不顾” 。这封电报曾经转知东北各军事长官一体遵守。据当时财政部冀察晋绥特派员荆有容目睹,“九一八”当晚张学良还曾亲自与南京通话。张学良迅即召来顾问特纳,令其立即通知欧美各国驻平新闻记者,连夜举行记者招待会。同时,张学良召集于学忠、万福麟、鲍文樾等重要将领举行紧急会议,磋商对策,直至次日凌晨。是夜,张学良庶几没有休息。待记者招待会毕,他才回到病房稍睡些许时间。

19日晨,张学良召集东北外交委员会人员,主要是顾维钧、汤尔和、章士钊、汪荣宝、罗文干、王荫泰、王树翰、刘哲、莫德惠等人举行会议,咨询对于东北外交问题的意见。当时发言较多的是顾维钧和汤尔和,主要建议是先请国联迫使日本撤军,再谈其他问题,不然就会有碍均等的原则。逾二日,张学良又邀请当时平津的名流李石曾、胡适、周作民、曹汝霖、陆宗舆以及东北外交委员会成员等27人召开会议,磋商东北问题。出席人员也均以依靠国联,听命“中央”为是。23日,张学良复派万福麟、鲍文樾飞南京见蒋介石,蒋嘱咐万、鲍二人说“你们回去告诉汉卿,现在他一切要听我的决定,万不可自作主张,千万要忍辱负重,顾及全局。”

“九一八”事变后,张学良官 被日本军队占领

“不抵抗“三字以后像咒语又像沉重的十字架,由张学良背负着。直到西安事变,直到全面抗战,才扭转了张学良在国民中的不佳形象。1990年,事隔59年以后,年近九十的张学良在接受日本NHK电视台记者访问时承认自己当年判断错误。那时他认为战争并不合乎日本的利益,日本政府是不会赞成出兵入侵中国的,事件仅为日本军部和关东军的一部分野心家所为。基于这个判断,他认为日本政府必会约束关东军的侵略行径;若他属下的东北军不抵抗,避免冲突,则能大事化小,小事化了。张学良如果能及早发觉日军发动的“九一八”事变并非“寻常之事”,而是要并吞整个东北,他可能会有完全不同的选择,但他最初的判断显然有误。

“九一八”事变的时候,张学良在北平,而不在沈阳。不在现地,妨碍了他做出准确判断。张学良有他的经验和理由,1928年,他遇到过性质更加严重的危机。那年6月,日本军人河本大作在皇姑屯制造爆炸案,谋害了他的父亲,想乘乱占领东北。年底,他坚持东北易帜,统一国家,中间也经历了日本人的种种挑衅。这两个空前的危机,他都凭借自己的机警缓和了危险的事态。“九一八”事件时,他没有想到日本敢公然武力占据东北,自己想和以前一样息事宁人,心存幻想,结果酿成东北快速沦陷的国难。

1990年8月,张学良在台北接受日本NHK采访组时曾说:我那时在北京,在医院养病。当时病刚好。那天我请英国大使去看梅兰芳唱戏。我听到这个报告。立刻回到家里下命令。也不知道是怎么个情形,我不明白,所以我当时是……(此句听不清,作者注),看看究竟是怎么个事情。(《张学良开口说话》,辽宁人民出版社1992年版,第75页)。张学良承认,是他“回到家里下命令”,至于“命令”的内容,很遗憾,在关键的地方“听不清”。不过,张学良在他的自传体著作《杂忆随感漫录》中讲得很具体:约在十点卅分许,来人报告沈阳有长途电话,荣参谋长请我说话,有紧急事项,我立刻辞蓝公使归返。荣对我说:有日本铁道守备队约一中队,向我北大营营团射击,日本附属地的日本驻军亦集结活动。我嘱切戒我军勿乱动,速与日本顾问妹尾、柴山向日方高级将领交涉制止,由交涉者即向日本林总领事处接洽交涉……天晓之后,除报告政府请示外,我派员向日本北平使馆矢野代办交涉,彼答以不知其详。张学良要荣臻“切戒我军勿乱动”,自然就是“不抵抗”的意思。

如果张学良推卸责任的话,那么后来随着事件的进一步扩大化,他是无法为自己狡辩的。著名作家杨天石在《找寻真实的蒋介石》(华文出版社出版)分析:

张学良与荣臻通话时,“事变”刚刚开始,张学良只知道“日本铁道守备队约一中队,向我北大营营团射击”,但是“事变”的发展很迅速,日军很快就占领营口、长春等许多东北城市,应该说,日军的侵略意图暴露得很清楚了。但是,张学良仍然坚持主张“不抵抗”。9月22日,张学良得悉日军有向哈尔滨推进之势,致电东省特区长官公署转护路军司令部说:顷闻日军有向哈埠推进之讯,如果属实,仰相机应付。维彼不向我军压迫,我应力持镇定;万一有向我军施行压迫之动作,该部应即避免冲突,暂向安全地带退避,以保安全。(《张学良全集》,香港同泽出版社1996年版,第497页)。此电虽无“不抵抗”之词,但内容与“不抵抗”并无二致。

如果说,“事变”初起,荣臻刚刚以电话向张学良请示时,张学良以为还是“寻常性质”,可以以“小事化了”的方式处理,但是,这时已经是“事变”后的第五天了,张学良却仍然没有改变“不抵抗主义”的任何表示,这就不是用判断失误可以解释的了。12月21日,日军分三路进攻辽西重镇锦州,张学良仍无坚决抵抗打算。同日,他致电第一军司令于学忠,电称:“近当日本进攻锦州,理应防御,但如目前政府方针未定,自不能以锦州之军固守,应使撤进关内。”(《张学良文集》,第556页)其后,蒋介石下野返乡,25日,南京国民政府电令张学良“应尽力之所能及,积极抵抗”。在此情况下,东北军曾与日军有所交手,但仍于1932年1月2日放弃锦州,退入关内。不久,蒋介石复出。同年6月,汪精卫、宋子文等自南京飞北平,会晤国联调查团。19日,汪、宋会晤张学良,动员张在山海关地区与日军“小加抗战”,但是,仍然遭到张学良的坚决拒绝。关于这一过程,张学良回忆说:见面之后,出示蒋委员长亲笔函,大意是汪院长来平,为对日军事问题,同我相商。

对于张学良来说,无论日军是否采取调虎离山之计,他如果听命于蒋介石的指示来说,都会执行不抵抗的政策,东北三省的沦陷不因张学良在不在东北而改变,只能说明“九一八”事件当晚及以后几天的张学良,一是听命于蒋介石,二来就是幻想寻求国联的介入。但是对于中日关系来说,“九一八”事件大大刺激了日本的狼子野心,随后也改变了整个中国历史,影响了东亚格局和世界格局。可以说当时的北平默默地见证了那一段改写历史的往事,这也是笔者写作此文的缘由之一。

作者系北京市老干部局干部

责任编辑刘墨非