求索于古今中西之间

——20世纪前30年的北京古建文物保护

2015-11-02文王煦

文 王 煦

求索于古今中西之间

——20世纪前30年的北京古建文物保护

文 王煦

今天,在古都北京,保护城市中优秀的古代建筑文物,已经是社会各界的共识。但是,这一观念的形成并非一蹴而就。它与我们的现代化道路,对待民族传统的态度以及现实的需要紧密相连,是在对古今中西的长期探索和实践中不断形成的。20世纪的头30年,是北京古建文物保护事业开始起步并进行早期实践的阶段。虽然距今已过去近百年,但回头审视这一段历史,我们仍能从中发现古建保护领域的某些普遍性问题,以及它们背后深层次的社会文化因素。

20世纪初北京的大清门

西式建筑与皇城保护

北京三千年古城,八百载帝都,特别是经过元明清三朝大力营建,已成为中国传统政治型城市的典范。不过在古代社会,这种与今天现代生活相对的“传统”还未形成。宫殿寺观、胡同宅园,无非是老北京人世代居住之处,是日常生活的一部分,其文化的特殊意义还没有完全体现出来,人们也没有保存旧物的意识。清末,随着欧美列强的入侵,西方文化陆续传入中国,北京逐渐出现一些风格迥异的西式建筑。特别是20世纪初,清政府为应付八国联军侵华造成的统治危机,实行“新政”,公开向欧美列强学习,积极追逐西方“文明”。为了显示“开放”、“改良”的姿态,清政府在包括建筑在内的各个领域直接模仿、照抄欧洲。清末十年,北京城中一批洋房拔地而起,从中南海海晏堂、铁狮子胡同陆军部和海军部,到西直门外畅观楼,仿造的巨细靡遗,而且都采用了西方古典主义风格,装饰繁复,造型恢弘。民国建立后,北洋政府定都北京,城市建设的西化政策依旧。在“揖美追欧,旧邦新造”的氛围中,西式建筑进一步增加。国会会场,“新市区”和“新世界”商场,还有大陆、金城等银行的西式高层办公楼,在民初一二十年代陆续建成。这些高楼洋房的出现,明显冲击了北京既有的城市形象。

在大造西式楼宇的同时,政府也开始对城市中旧建筑进行现代化改造。首当其冲,就是环绕城市的城墙。老北京城墙“大圈圈套小圈圈,小圈圈套黄圈圈”,隔断了城市空间的联系,也限制了市民的流动、交往,显然不利于城市的发展,也不符和民国标榜共和、平等的政治理念。于是,1913年起,北洋政府开始对北京城墙,特别是内城中的皇城城墙进行改造,陆续拆除了天安门附近的宫墙和千步廊,并先后在南池子、南河沿等多地开辟了城墙豁口和便门。之后,为了便利城市改造,北洋政府索性大刀阔斧的拆除皇城。到20年代,北京皇城城墙大部已被拆毁,拆下的城砖被作价变卖,用来补充北洋政府捉襟见肘的财政。

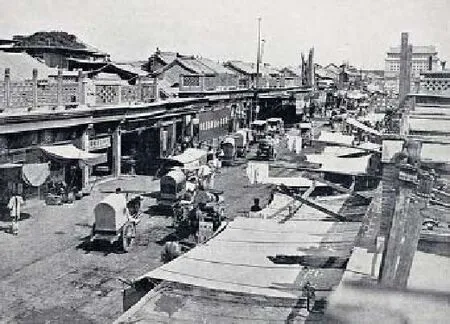

20世纪初北京前门大街

皇城地区的改造和建设开始后不久,北洋政府又策划并实施了一项更引人瞩目的建设项目——正阳门(即前门)改造工程。前门在清代专供皇帝通行,市民只能经由瓮城东西的两座门洞出入。1900年铁路通车到京,前门两侧新建火车站,交通日益拥挤。民国初年,虽然出入禁令被打破,但依然经常阻塞。而且附近商民支棚架屋,杂乱无章,“于市政交通动多窒碍”,更于新生民国颜面无光。因此北洋政府决定整治前门及其周围环境。改造计划由政府聘请的德国建筑师罗克格设计方案,内务总长、京都市政公所督办朱启钤亲自主持。工程于当年年底完成,期间拆除了正阳门瓮城和东西月墙;在月墙与城墙东西交界处,各辟二门,并在月墙基址上修建马路,以改善内外城间的交通。同时,对前门与中华门之间的广场也进行了改造,依西式风格铺设石板,建造喷泉,种植行道树。对前门箭楼也按西方样式重新进行了装饰。今天我们看到前门箭楼楼窗上的白色窗檐,还有墙上的弧形装饰,都是当时的手笔。

前门改造计划在当时遭到了猛烈的批评。瑞典学者喜仁龙就认为改造后的前门“无论从哪方面看都是令人失望的。”“箭楼……用一种与原来风格风马牛不相及的方式重新加以装饰,……是最令人痛心的。”

虽然抨击如此激烈,但由于改造工程确实解决了市民出行中的困难,而且使前门地区风貌焕然一新,所以务实的北京人总体上对其持肯定态度。一位作家称赞改造前门的设计“既保留了一个古代北京辉煌灿烂的建筑奇迹,又满足了都市近代化发展的需要”。另外,值得欣慰的是,北洋政府官员主要是从清朝官僚转型而来,旧学比较深厚,对传统也多有眷念之情,故而各种改造比较有节制,也力求达到新旧和谐。而且当时的技术水平、资金实力也无法支持大规模的推倒重建,所以老北京的形象还不至于出现颠覆式的伤害。

“中国营造学社”

到20年代前后,经过五四洗礼的中国知识界,对民族文化有了更为深刻的认识和反思。提倡保护、弘扬传统的文化保守主义逐渐形成。古代建筑也不再只是人们居住的“房子”,而被赋予了传统载体、国粹象征的特有的“文物”意义。早在1922年,就有一个名为“古物学会”的团体,力主防止中国古物流出国外,倡导国人要珍视古物、积极保护,并批评了当时北洋政府拆卖皇城城墙的行为。1925年,又有学者撰文称:“北京之都市,曾费古人无数心血经营以成,一揲一,一砖一石,无不含有重大之历史、科学、美术意味。……不及今加以注意,恐岁久而澌灭无余,彼时悔益且无及也。”因此在北京城市建设、改造中,“必以保存其历史意味为要件,不得如今之当局所措置,为目前一孔之利益,牺牲千百年立国之文明精神”。

20世纪初北京前门煤市街

参与古建保护的还有当时的一些军政要人。1923年,北洋政府计划要把故宫太和殿改造成新的国会会场,并已经请瑞典建筑师施达克做好了方案。此议一出,自然引发社会上激烈争论。而引人注目的是,当时的大军阀吴佩孚也加入反对阵营。他给总理、部长们发电报,称:“欧西……百国宫殿精美则有之,无有能比我国三殿之雄壮者,……欧美各国无不以保存古物为重,有此号为文明,无此号为野蛮。……至若果拆毁,则中国永丧此巨工古物,重为万国所笑。”在巨大的社会舆论压力下,太和殿改造方案很快就取消了。吴佩孚的言论,虽然还不脱北洋军阀惯有的“崇洋”思维,但认识确也有不小的提升——文明已经不是西方的专利,保护自己的传统,同样是文明成熟的表现。

还有学者呼吁,要对民族传统建筑及其营造技艺做科学的研究,进而与西方展开平等对话,为传统寻求更新发展之道。当年主持北京改造的朱启钤,息影政坛后即投身文物保护事业,并于1925年发起成立了“营造学会”(1930年更名“中国营造学社”)。他在《中国营造学社缘起》中就说:“中国营造学在历史上、在美术上皆有历劫不磨之价值。……年来东西学者项背相望,发皇国粹,靡然成风。方今世界大同,物质演进,兹事体大,非依科学之眼光,作有系统之研究,不能与世界学术名家公开讨论。”之后,中国营造学社及其麾下梁思成等学者,对北京古城保护作出了巨大贡献,而学社本身也成为我国早期古建研究史上的一个传奇。在具体的应用研究领域,针对当时社会上的老城墙拆、留之争,留美学者白敦庸于1928年提出《北京城墙改进计划》,主张选择“保守”与“急进”之间的折中路线,即保留北京城墙,而就其功能加以合理的改善,使之符合现代化城市的发展要求。作者的办法,是将北京城墙开放作为“公众游观场所”,使城墙充分发挥社会效益和经济效益。其最终目标是把北京城墙改造成为环境优美,花木繁茂,兼具通俗图书馆、音乐厅和电影放映场功能的环城立体公园,成为能够陶冶市民性情,培养高尚情操的新式娱乐休闲场所,使古迹获得新生。经过这样一系列的讨论,北京社会对古建文物保护必要性、重要性和实现形式的认识,都在不断深化。

建设“文化城”

到30年代,北京古建文物保护终于进入了大规模实施阶段。而能够达到这样的成果,除了之前在学理和观念上的积累外,实在与当时北京政治经济环境密切相关,甚至可说是形势所迫,不得不为。北京作为多年的政治中心,是典型的消费城市,其经济繁荣全靠庞大的官僚群体支撑。1928年国民党北伐军占领北京,推翻北洋政府。首都迁往南京,丧失政治地位的北平(1928年后北京改名)顿时失去了繁荣的根基,社会经济迅速衰退。如此危局之下,如何寻找城市经济新的增长点?一番争论之后,人们再次把目光投向了北平的历史文化资源。“(北)平市之构成,实基于历史文化之关系,此为平市之特质,政府应认明此特质,为特殊适当之措施。”于是“北平为文化中心”成了1928年以后“常听见的一句口头禅”。更现实的,北平丰富的文物古迹,每年能吸引大批中外游客,带来相当可观的收入,进而提振城市经济。于是,建设“文化城”成了30年代北平的主要发展思路。

“文化城”方案也符合国民党的意识形态和政治利益。1928年国民党占领北平之初,一度颇为“革命”,试图破旧立新。当时,北平市当局“因皇(宫城)墙红砖黄瓦帝制遗物,不但有惹起帝王思想之危害,且阻碍党国主义之进行,拟改刷青白色以兴青天白日之观感”。但很快,标榜“民族主义”的国民党就转向了文化保守主义,强调在政治、文化、社会各领域“恢复与发展中华民族固有的道德和民族精神”。城市建设亦不例外。“建筑式样为一国文化精神之所寄”,故“建筑形式之选择……以采用中国固有之形式为最宜。”“凡古代宫殿之优点,务当一一施用。”“所以发扬光大本国固有之文化也。”北平维持并强化其古典形象,符合国民党的意识形态需要。而从现实政治考虑,国民政府以南京和江浙地区为根据地,明定北平为“文化城”,就扼杀了北平重新成为政治中心,甚至恢复为首都的可能,也打消了北方各政治势力的觊觎之望。因此,国民政府同样赞成把北平建为“文化中心”,并给予大力支持。

在这种情况下,作为“文化城”基础的文物古迹,也日益受到北平各界的珍视和保护。而且日益严峻的政治局势,更进一步助燃了社会上保护文物的激情。1933年初,日本侵略者步步紧逼,加紧入侵华北。国民政府为应付危局,计划将故宫大批珍贵文物南运。此举虽使国宝免于战火,但国民政府救文物不救国民的行为,极大地伤害了北平市民的感情。而且现实中,珍宝不在,北平吸引力大减,旅游业深受其害。鲁迅当时就曾作诗道:“阔人已骑文化去,此地空余文化城。文化一去不复返,古城千载冷清清。”

“西方骨干,中国外表”

在这种局面下,如何把北平“文化城”的事业延续下去,恢复经济,安抚人心,就成了地方政府面对的紧迫课题。1934年,北平市政府在“文化城”基础上,推出了“游览区建设计划”。鉴于古物南迁后北平“可以号召游人者,……仅此古代帝王之建筑”,所以大规模修缮古建文物,就成了建设游览区的核心重点。北平市政府的思路,得到了南京中央的支持。1935年1月,国民政府批准成立“旧都文物整理委员会”,正式启动北平文物整理工程。该工程一直持续到抗战爆发,共进行两期,修缮了天坛、颐和园、十三陵以及北平城墙、牌楼、城门等近50处古建文物,在古建筑的材料更新、结构加固、彩绘修复等诸多方面,都取得了显著的成效,至今还多为专业界所称道。

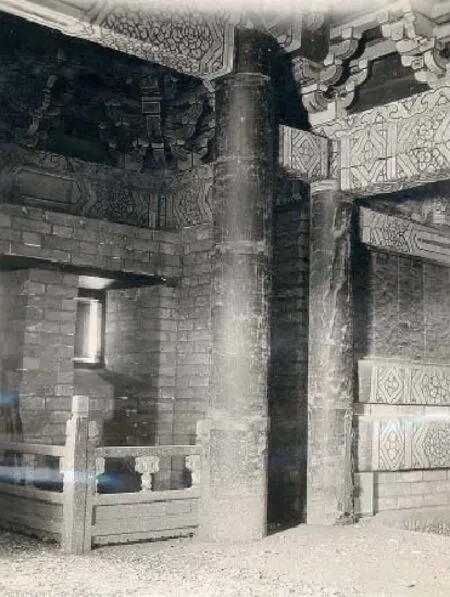

20世纪初北京朝阳门内部斗拱

对于文整工程的成绩,当时的舆论大多给予肯定。不过在面对修缮一新的文物古迹时,社会上也出现了一些争议。其中涉及的问题,很多在今天看来,都没有过时。比如,文整处在前门、东四等六处牌楼改建工程中,用混凝土结构替换了传统的木结构。此举当时颇引起市民的质疑。对此,主管工程的市工务局长谭炳训解释道:“就古代建筑之价值而论,其可贵者,在形式之庄严,结构之伟大,油饰之华美。……(而内部材料)用木料或洋灰构成,则殊无分别。因此枋柱乃决意用铁筋混凝土修筑,而所有结构外表及油饰,一概保存原来式样。此种建筑方法,采用西方坚强合理之骨干,而保持我国壮严光华之外表,实属截短取长之策。”“西方骨干,中国外表”,这样的做法,我们还会在日后很多“民族形式”建筑上看到。在这类建筑上,中国古典建筑在艺术因为有了西方结构的支撑,而更为宏伟富丽,动人心魄。但代价是我们放弃了传统建筑的实用性,将其抽象为艺术符号(如“大屋顶”)。这种做法,是否能代表中国传统建筑的现代化方向?与西方嫁接的传统是否还有生命力?古今中西的平衡点在哪里?都值得我们思考。

再如,当时工程中一些古建筑重新进行了油饰。对于这一做法,也有争议。梁思成后来就批评:当时各牌楼修缮“工作伊始,因市民对文整工作有等着看‘金碧辉煌,焕然一新’的传统式期待……所以当时修葺的建筑……大都施以油漆彩画。”这同样有悖于“整旧如旧”原则。固然,如此做法确实带有急于展示市政建设成绩的实用性、功利性目的,但同时也应看到,在30年代北平外有日军侵略威胁,内部经济衰落的暗淡状况下,“除旧布新”符合当时的社会精神需求,有其合理性。而这些整修一新的传统建筑,也确实“予北平民众一种精神上之安慰”,“深得北方人民之无限同情”。再进一步讲,30年代北平实施文整工程的直接动力,就是发展旅游,就是为了最务实、最实用的经济利益。按今天的说法,就是“文物搭台,经济唱戏”。可话又说回来,没有发展经济的迫切需求,就没有“游览区”,没有“文化城”,也没有文物整理。所以,究竟是“修旧如旧”还是“修旧如新”?文物保护的学术价值与实用功能,公益追求与经济效益,该如何协调、兼顾?也都值得我们思考。

30年代的北平文整工程,在抗战爆发后逐渐沉寂。当年被整理的古建文物,后来也经历了多次修缮和变动。时过境迁,今天,除了从技术和工艺上总结20世纪前期北京古建文物保护的经验教训外,我们也会看到,文物古迹的命运,其实就是中国早期现代化进程的镜像和缩影,是社会文化变迁和各种现实因素共同作用下的产物。因此,保护好一座古建筑,实现历史的积极保护与传承,也需要在复杂、具体而深入的研讨、设计中来实现。在古今中西的均衡、和谐中,将民族的传统传递给我们的未来。

作者系中共中央党校文史教研部副教授

责任编辑 郭隆