创境探究拓展

——以“笔算乘法”为例谈小学计算课“三段式”教学

2015-11-01福建省厦门市翔安区马巷中心小学陈淑芳

◎福建省厦门市翔安区马巷中心小学 陈淑芳

创境探究拓展

——以“笔算乘法”为例谈小学计算课“三段式”教学

◎福建省厦门市翔安区马巷中心小学陈淑芳

计算是小学数学教学最基本的内容。计算课教学可采用“三段式”教学,通过创设情境,寓算于境,激发兴趣;尝试探究,寓算于动,以算释理;拓展练习,算用结合,以算促用,真正提升小学计算课的教学实效。

计算课;创设情境;尝试探究;拓展练习

《义务教育数学课程标准(2011年版)》对“四基”与数学素养的培养进行了整合,要求数学教师必须为学生的学习和个人发展提供最基本的数学基础、数学准备和发展方向,使每个学生获得良好的数学素养。计算是小学数学教学最基本的内容,渗透在数学学习的每一个环节中。细细琢磨教材,不难发现,新课程标准中关于计算教学内容的编排有以下几个方面特点:拓宽主题图的情境视野;注重培养学生收集处理信息、发现和提出问题的能力;重视对算理和计算规律的探求,为学生提供操作的时空,让学生在活动中经历、体验、感悟;提供应用所学知识解决生活问题的机会,增进对数学的理解和应用的信心,突出体现计算是解决问题的工具。通过计算教学,不仅要让学生掌握计算方法,更要灵活地引导学生主动发现计算中的内在规律,逐步拓展学生数学视野、培养其数学思维。因此在计算教学中需要寻找合理、科学、有效的方法。

一、创设情境,寓算于境,激发兴趣

数学课程标准提出要让学生在具体、生动的情境中学习数学,新课程一改传统的呈现教学内容的模式,把问题解决与计算教学进行融合。创设情境成为计算教学的前戏,旨在变枯燥学习为有味教学,激发学生参与学习的兴趣。生活中的数学问题、生动的情境、生活化的语言,让学生感到新奇和有趣,学习的热情和兴趣高涨;同时能够化抽象为具体,经历从具体情境中抽象出清晰的数学算式的思维过程,让学生学会从数学角度提出问题和理解问题,培养语言表达能力。此外,合理的情境还能帮助学生理解算理,内化算理,形成算法。

如三年级下册第五单元“笔算乘法”一课,创设“买书”情境:王老师去书店买书,买了12套,每套书有14本,她一共买了多少本。此时,不必急于让学生计算,而是引导学生观察画面:“从图中你获得了哪些数学信息?根据图中提供的信息,你能提出哪些数学问题?”

像这样把计算知识植入有情境、有情节的解决问题探索中,“以用引算”,既使数学计算不枯燥,又发展了学生收集信息、发现问题的能力。计算不是为算而算,而是为解决问题而算,这是计算教学的第一步。这样一来,“显性”与“隐性”知识并重,实现了“实际情境→数学问题”的第一个转化。

二、尝试探究,寓算于动,以算释理

一旦学生的兴趣被调动起来,进入情景之中,探究便成为必然。“会列算式吗?”“为什么用乘法算?”“怎么算?”,此时将探究计算方法的主动权和时间留给学生,放手让学生运用原有知识,以旧试新,估算、口算、笔算相结合,思考、试算(加、减、乗、除的第一节课起始课除外)尝试理解算理;再借助实物、学具、直观图等组织操作交流,引导学生在直观、形象、具体的学习情境中感悟、理解算理。最后交流汇报,引领点拨,优化方法,建构计算模型。

如前面例子中看,教师引导学生得出算式是14×12后,先让学生估算得数是多少,再利用课件引导学生把每一本书看作一个点,引出点子图。(如下图)

之后,放手让学生自主探究:在点子图上分一分、算一算,一共有几本书?在学生多样化、个性化地解决问题的基础上组织交流、共享成果。(如,生1:5×14=707× 14=98,98+70=168;生2:9×12=108,5×12=60,108+60= 168;生3:10×14=140,2×14=28,160+28=168;生4:14× 6=84,14×6=84,84+84=168……)学生汇报时教师适时引领点拨:“听同学说说他是怎么分,怎么想的;猜猜第四个同学是怎么做的?”等等。在此基础上引导学生进行比较:“通过分一分、算一算,同学们都算出得数是168。分的方式虽然各有不同,但有一个共同的特点——先分后合!先分后合的目的是什么?为什么分?”通过先分后合,把两位数乘两位数转化成两位数乘一位数,把新知识转化为旧知识。点子图在这里成了新旧知识之间的桥梁,起到了温故知新的衔接作用,循序渐进,化难为易,螺旋上升,帮助学生深入理解算理,培养学生数学语言的规范概括能力。这时,教师适时提出要求:如果没有点子图能用竖式计算吗?自己试一试,同桌说一说。教师指名学生板演笔算过程,集体交流确定乘的顺序、积的书写位置,同时分享成功的喜悦。这样把具体形象的操作过程与抽象的计算过程相结合,外显的动作驱动内在的思维活动,学生在动手操作中感悟、理解算理。最后,引导学生回顾用竖式计算14×12的计算过程,想想两位数乘两位数的计算方法,再和同桌说一说,先算什么?再算什么?最后算什么?当然,建模后还需引导学生及时反思、内化。反思计算结果与开始的估测是否相差不多,自己探究的计算方法是否正确,是否最便捷,如何使学习更有效,在师生共同研究,学生间相互交流、倾听、探讨中反思与内化。

计算教学时要鼓励学生尝试探究,适当增加学生操作算理机会,重视交流建模过程,使学生透彻地理解算理,为抽象算法铺路架桥,突显计算教学的有效性。

三、拓展练习,算用结合,以算促用

“算用结合”是计算教学的基本指导思想。正如数学教育家弗赖登塔尔所说:“数学是现实的,学生从现实生活中学数学,还要把学到的数学应用到现实中去。”计算是帮助我们解决现实生活问题必不可少的工具。如何寻找计算和应用问题间的契合点,让计算的意义成为解题的依据。在解题中同时加深对算理、算法的理解,两者“水乳相融”才能避免将运算与应用割裂开来,使学生感受到计算在现实生活中的应用价值。例如,本课练习的设计分三个环节。

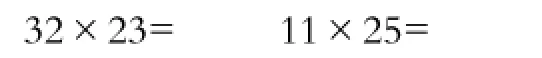

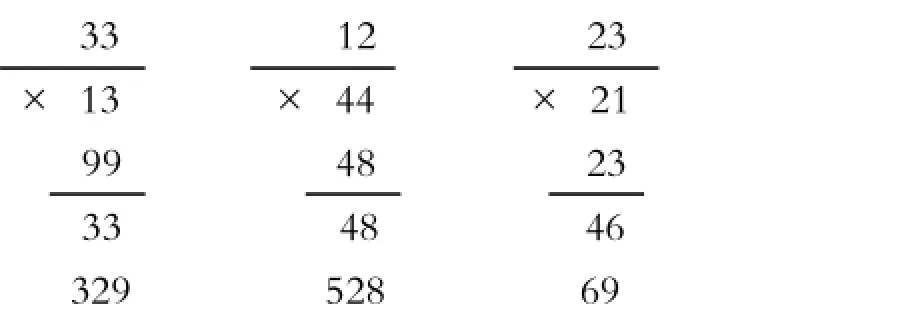

1.先动手笔算,再四人小组说笔算过程。

2.认真观察,手势判断,并说明理由。

3.解决问题

(1)第18届世界杯足球赛有32支球队参加,每队有23名运动员,共有多少名运动员参加?

(2)光明中学初一12个班的同学去参观科技馆,平均每班有同学42人。公交公司开来的汽车有500个座位。这些汽车的座位够不够?

通过设计具有趣味性、层次性的练习,一方面检查学生对新知识的掌握情况,及时查缺补漏;另一方面使学生感受计算在生活中的应用,明白生活中的事例常常是对数学的灵活应用,需要提高计算能力。

计算是数学课堂的主旋律。“创设情境、尝试探究、拓展练习”这一过程只是计算课的建模探索实践形式之一。从生活实际问题出发,源于情境,真正发挥情境创设在计算教学中的意义与功效;教学时,让学生饶有兴趣地进入题境,触境生思,进而积极分析,理清思路,解决问题;最后,在生活化数学运用中,提升学生的实践意识,感受计算教学的价值。让我们共同期待“创境、探究、拓展”这朴素的计算教学三原色,确确实实为学生的全面发展打好底色。

(责任编辑:陈志华)