不平等厌恶与竞争意愿匹配效应的实验研究

2015-09-18李朝阳

李朝阳

一、引言

依据相对绩效进行奖励是一种常见的激励机制,如锦标赛等提供一定数量的职位晋升或者额外的奖金,这些竞争性激励机制不可避免地将参与者分成不同的等级,产生事后收益不均等现象。公平偏好理论认为人们不仅关注自身绝对收益,还会关注自身收益与其他参与人收益之间的差异,收益的不均等会降低自身的效用水平[1]。在竞争激励机制下,不平等厌恶偏好会降低参与者的竞争意愿,甚至出现部分参与者放弃竞争的现象,导致一些高能力的参与者没有被甄别,进而出现社会效率的损失。在使用这些竞争性激励机制时需要关注被激励者的公平偏好与竞争意愿之间的作用机制[2],尤其在中国不患寡而患不均的传统文化背景下,考察这二者之间的关系具有重要的理论与现实意义。但目前的研究主要集中在获胜者奖金设置区间、竞争人数等外在激励因素上,较少从个体偏好层面关注竞争机制的激励效果,故本研究重点考察不平等厌恶与竞争意愿的匹配关系,从公平偏好理论视角探寻参与者特征与激励机制的匹配关系。

无论自身收益高于他人还是低于他人,这些收益差异在一定程度上都会降低自己的效用,故不平等厌恶又分为领先厌恶(aheadness aversion)和落后厌恶(behindness aversion)两种,为此,在考察不平等厌恶与竞争意愿之间的关系时需要从领先厌恶、落后厌恶两个维度展开。Bartling等(2009)[2]和Balafoutas等(2012)[3]分别进行了初步的考察,其中,Bartling等(2009)[2]主要利用德国社会经济调查(German Socio-Economic Panel,即SOEP)的数据,发现不平等厌恶偏好确实抑制了人们的竞争意愿,但分别考察落后厌恶、领先厌恶与竞争意愿的关系时发现,领先厌恶和竞争意愿显著负相关,落后厌恶和竞争意愿不存在显著关系,落后厌恶不是降低人们竞争意愿的主要因素;Balafoutas等 (2012)[3]在 Bartling等(2009)[2]的研究基础上,利用五组修正的独裁者博弈分离参与者的领先厌恶和落后厌恶偏好,研究表明落后厌恶对竞争意愿的影响程度最大,领先厌恶与竞争意愿之间没有联系。这两个研究出现相反结论的可能原因在于:(1)不同文化背景下参与者的竞争意愿、不平等厌恶偏好存在一定差异[4]。(2)被试性别差异,前者研究选用的被试全为女性,而较多的文献表明竞争意愿和不平等厌恶都存在显著的性别差异[5],故其在样本选取方面存在一定的局限性。(3)不平等厌恶是一种情景依赖的偏好,不同情景下所测度的偏好存在一定的偏离[6]。

已有较多的研究表明社会文化是塑造人们偏好的重要因素,不同文化背景的竞争意愿、不平等厌恶偏好也会存在一定的差异。家庭、社会政策、社会习俗等都是社会文化的表现载体,其中,家庭是最基本的社会单元,它既是一个生活组织,也是一个经济组织,其对个体偏好产生着重要影响。Almas等(2012)[7]在挪威的卑尔根市考察了14—15岁青少年的竞争意愿和家庭背景的关系。发现在控制过度自信、风险态度以及劳动生产能力等情况下,父母收入和教育程度较低时,孩子竞争意愿较为强烈。尽管该国家是性别最平等的国家之一,但家庭富裕条件下女孩子的竞争意愿显著低于男孩子,家庭背景在青少年竞争意愿的性别差异上有着至关重要的作用;家庭经济条件较差的情形下女孩子同男孩子的竞争意愿差异不大,都有较高的竞争意愿。对个体而言,一些偏好并非由先天基因所决定,而是受制于政治体制、宪政和法律等正式制度,还受制于习俗、惯例、社会结构和意识形态等非正式制度。如Cameron等(2013)[8]检验了中国计划生育政策对竞争意愿的影响,结果发现与实施计划生育政策之前出生的被试相比,实施计划生育政策之后出生的被试竞争意愿较弱;Leibbrandt等(2013)[9]发现生活在个人主义社会的渔民比生活在集体主义社会的渔民竞争意愿更强烈,并且个人主义社会群体中捕鱼经验越丰富的渔民竞争意愿越强,集体主义社会群体中经验越丰富的渔民竞争意愿却越弱,社会生态环境的差异造就了两个社会群体成员不同的工作经历,进而影响渔民个人的竞争意愿。父系社会与母系社会是两种截然不同的社会状态,比较这两种文化背景下竞争意愿差异能较好地说明社会文化对个体偏好的影响。同一文化族群内比较发现,坦桑尼亚Maasai族父系社会中选择竞争行为的男性比女性多两倍,印度Khasi族母系社会中选择竞争行为的女性多于男性;不同文化族群间比较发现,印度Khasi族母系社会中选择竞争行为的女性少于坦桑尼亚Maasai族父系社会中选择竞争行为的男性。这些研究证实了社会文化会影响人们的竞争意愿,不同文化背景下竞争意愿的性别差距也存在差异[4]。

在测度不平等厌恶和竞争意愿时,Bartling等(2009)[2]和Balafoutas等(2012)[3]利用了两个不同的实验框架,并且在测度不平等厌恶时采用了二元选择集框架的方法,即不平等厌恶程度的取值都选取了0或1,这只能测度不平等厌恶的“是”和“否”。为弥补已有研究的不足,笔者将不平等厌恶和竞争意愿的测度纳入统一的实验框架,同时将不平等厌恶的取值拓展为一个多元选择集,从而能较好地测度不平等厌恶的强度。另外,本研究聚焦在本土文化情景下竞争意愿、不平等厌恶程度的分布规律上,重点考察竞争意愿与两种不平等厌恶偏好之间的匹配关系。与已有的研究相比较,本研究的贡献主要体现在如下三点:其一,沿着F-S公平偏好模型的研究纲领[1],利用理论模型推断竞争意愿和不同形式的不平等厌恶的匹配关系;其二,将竞争意愿与不平等厌恶纳入同一个决策情形来考察具体的匹配关系,并将不平等厌恶0、1式的测度方式拓展为相对连续式的测度方式;其三,利用标准的实验经济学研究范式,将竞争意愿与不平等厌恶的匹配进行跨文化比较,为后续研究提供新的文献支持。

二、模型构建与研究假设

(一)不平等厌恶情形下的效用函数

依据F-S不平等厌恶模型[1],考察领先厌恶、落后厌恶和竞争意愿的匹配关系。考虑两个人情形下的竞争性工资合同时,代理人i的产出用qi=h(ei)+εi表示,ei是代理人i的努力程度,h(ei)是一凹函数,εi是服从正态分布的波动项。对于每一个参与者来说,波动项是独立同分布的。努力成本函数是C(ei),且C′(ei)>0,C″(ei)>0。 对于参与人i,j来说,q最大的代理人获胜,此时胜利一方的收益是w1,失败一方的收益是w2,w1>w2,记Δw=w1-w2。

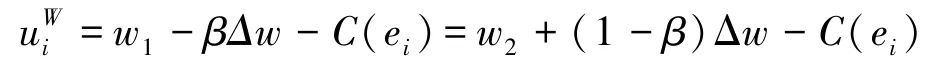

根据F-S模型的理念,可将代理人i的效用函数表述为:

其中,α是落后厌恶系数,用来衡量落后情形下产生的效用损失强度;β是领先厌恶系数,用于衡量领先情形下效用降低的强度。与领先厌恶相比较,参与者在落后情形下的效用损失更大,即β≤α,同时0≤β≤1,这表达了人们追求公平偏好但还是喜欢自己获得较高收益。

代理人i获胜时,其效用函数可写成

代理人i失败时,其效用函数可写为

(二)竞争激励和不平等厌恶

在(w1,w2)竞争性激励机制下,参与人i的产出qi大于参与人j的产出qj时,参与人i获胜,其获胜概率为 Pr(qi>qj)=Pr{εi-εj>h(ej)-h(ei)}。

记G()是εi-εj的分布函数,g()是其密度函数。由于正态波动εi服从独立同分布,εi-εj服从正态分布,所以g(x)=g(-x),G(x)=1-G(-x)。则代理人i的获胜概率可以简化为1-G(h(ej)-h(ei))=G(h(ei)-h(ej))。

于是,代理人i的期望效用函数为:

求其效用最大化时的努力程度时,对上式求导得:

在均衡状态下,所有的努力程度是一致的,即e1=e2=e∗, 则

由于Δw、g(0)、h′(e∗)均大于0, 落后厌恶系数α会导致努力成本函数C(ei)的增加,落后厌恶偏好会增加竞争意愿承担的成本,落后厌恶会降低参与者的竞争意愿;领先系数β会导致努力成本函数C(ei)的降低,领先厌恶不会降低参与者的竞争意愿。基于上述理论分析提出以下研究假设:

假设1:落后厌恶与竞争意愿存在显著负相关关系。

假设2:领先厌恶与竞争意愿不存在显著负相关关系。

三、实验设计

(一)变量测度

1.竞争意愿的测度。

竞争意愿测度的实验遵循Niederle和Vesterlund(2007)[10]、Bartling等 (2009)[2]、Balafoutas等(2012)[3]的研究纲领,设计了五个两位数字求和的计算任务,被试需要在五分钟内尽可能多地正确完成运算,这一计算任务重复进行三个阶段,每阶段给被试的报酬支付采用不同的工资方式:非竞争性工资(计件工资)、竞争性工资(锦标赛工资)、自主选择(在前两种工资方式中任选一种),依据被试在第三阶段的工资类型选择行为来衡量其竞争意愿,当选取锦标赛工资时认定其是竞争偏好的。

数字求和计算任务的优点是容易向被试讲解,被试需要付出真实的努力,还可以较为准确地衡量被试的劳动产出,同时不会对被试造成伤害。Hyde等(1990)[11]、Niederle和 Vesterlund(2007)[10]的研究还表明尽管男性在抽象数学上的成绩优于女性,但在算数或者简单的计算问题上不存在性别差异。神经科学的证据表明该任务的学习效应非常小,在相同实验设置下的不同时段,同一被试所能完成的题目数量波动不大,计算任务的题目类型如表1所示。

表1 实验中的五个两位数字求和计算任务

收益方式的具体形式是:计件工资(收益方式A),被试每正确计算一个题目获得0.5元人民币,正确完成题目数量越多,收益越大;锦标赛工资(收益方式B),被试被随机分为六人一组,正确完成题目数量最多的前两名获胜,每一个题目获得1.5元人民币,后四名收益为0;自主选择工资形式(收益方式C),在计件工资与锦标赛工资两种收益方式中任选一种。实验过程中用“收益方式A、B、C”等中性词语替代“计件工资”、“锦标赛”等,并且事前告知被试三阶段任务开始的次序是随机的,避免被试产生决策惯性、框架效应等行为,确保实验结果的无偏性。

2.不平等厌恶的测度。

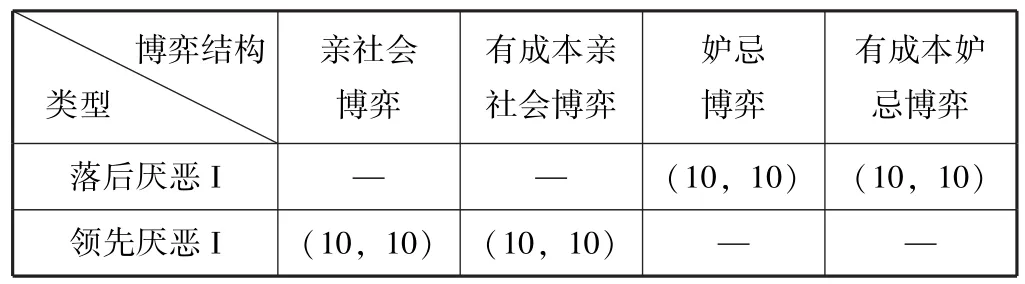

不平等厌恶选用两种测度方法。第一种方法遵循Bartling等(2009)[2]、 Balafoutas等(2012)[3]的研究纲领,被试需要在四种修正的独裁者博弈决策情形中进行选择;第二种方法沿用SOEP的测度形式[12]。选用第一种不平等厌恶测度方法便于与Bartling等(2009)[2]、Balafoutas等(2012)[3]的研究相比较。第二种测度方法引入了与计算任务收益相关的决策情形,并将两种不平等厌恶程度划分为7个等级,是对第一种测度方法的修正。为方便表述,本文分别用“领先厌恶I”和“落后厌恶I”、“领先厌恶II”和“落后厌恶II”区分两种方法测度的领先厌恶与落后厌恶。

第一种测度方法中,被试需要在四个修正的独裁者博弈情形中做出决策,前两个决策情形分别是亲社会博弈(prosociality game)与有成本亲社会博弈(costly prosociality game),用于测度领先厌恶程度;后两个决策情形分别是妒忌博弈(envy game)与有成本妒忌博弈(costly envy game),用于测度落后厌恶程度。每一个决策情形包括M、N两个方案选项,每一个选项下的数字分别代表随机配对的两个被试的收益(其中一个被试有决策权,另一个只能无条件接受),有决策权的被试只需依据自己最真实的意愿,选择自己偏爱的方案,被试的选择一旦确定,实验结束之后即按照该分配方案为他们分配收益。例如,在决策情形一中,若被试选择方案M,那么括号中第一个数字10就是有决策权被试的收益,第二个数字5就是无决策权被试的收益;若该有决策权的被试选择了N方案,则两人的收益均为10,具体见表2。

表2 有决策权被试的选择方案 单位:元

第二种测度方法主要是利用问卷的形式测度不平等厌恶的容忍程度,具体形式是:“如果本次实验中你获得的报酬高于你的同学或周围其他同学,请给出你的开心程度”、“如果本次实验中你获得的报酬低于你的同学或周围其他同学,请给出你的容忍程度”,采用1~7级量表测度被试在劣势不平等和优势不平等时的容忍程度。

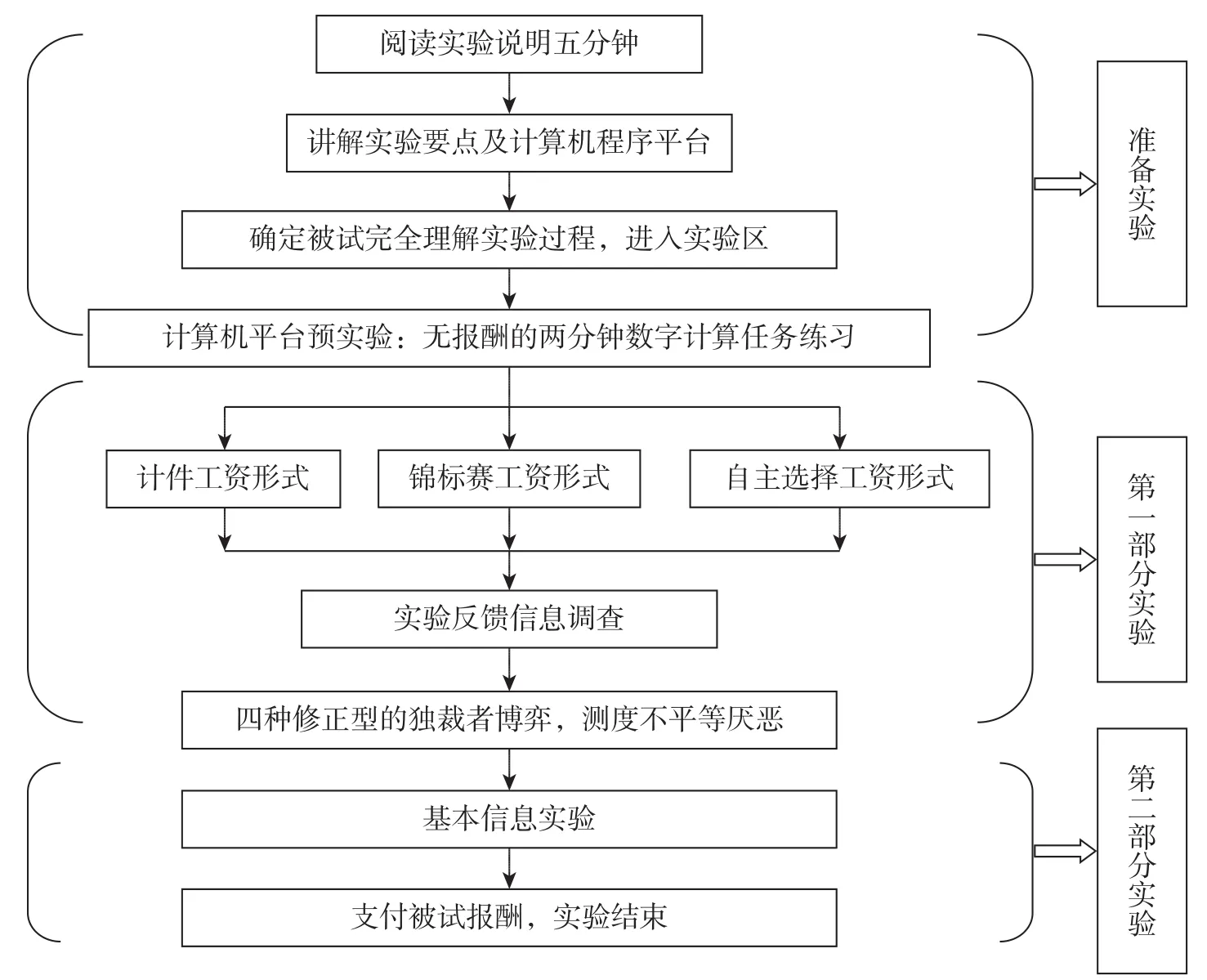

(二)实验过程

实验分为独立的两部分,第一部分包含三阶段的数字计算任务,测度被试的竞争意愿、过度自信等;第二部分包含决策实验和基本信息调查两个阶段,测度被试的不平等厌恶及性别等个人特征,具体实验流程见图1。

在实验开始前,被试首先阅读纸质版实验说明5分钟,然后实验主持人向被试宣讲实验说明及上机操作细则。讲解实验说明之后,允许被试举手提问,实验主持人或实验助手私下对其讲解,确保每一个被试都理解实验规则。随后被试进入实验区,在计算机局域网内进行独立的决策,实验平台为z-Tree[13]。实验过程中被试是匿名决策,并且被试之间没有交流,实验结束之后被试收益的领取也是依据其对应的计算机编号,整个实验过程中都能保证被试的匿名决策。被试进入实验区之后,所有的实验均在计算机平台上进行,实验第一部分开始之前,被试首先进行两分钟的练习任务,即进行五个两位数字的求和运算,两分钟之后,计算机会自动提醒时间结束,被试休息一分钟之后,正式实验开始。为了确保被试付出真实努力完成任务获得收益,计算机中的所有计算器程序均被屏蔽,也不允许使用其他计算器,但允许使用草纸、铅笔等。

党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣若干问题的决定》指出:“深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣,进一步兴起社会主义文化建设新高潮,对夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴具有重大而深远的意义。”[3]党的十八大报告中旗帜鲜明地提出:扎实推进社会主义文化强国建设,让人民享有健康丰富的精神文化生活,是全面建成小康社会的重要内容。因此,吕剧故乡传承、宣传、做大吕剧文化,创出一条“吕剧搭台,经济唱戏”的产业发展之路,对于推动东营“黄蓝”经济区建设,促进经济腾飞具有重大的现实意义。

第一部分实验是数字计算任务,分三个阶段进行,被试在每一阶段的收益方式分别是计件工资、锦标赛、自主选择三种工资类型,事前并未告知被试每一个任务开始的次序。实验开始时,实验主持人及实验助手提醒被试实验开始,被试点击计算机屏幕上的“确定”按钮之后计时开始,被试开始完成数字计算任务,五分钟之后计算机自动停止该阶段任务。每一个任务开始之前都会有1~2分钟的休息调整时间,防止被试在实验过程中出现疲劳。实验的第二部分分为两个阶段,第一阶段是不平等厌恶的第一种测度形式,第二阶段是不平等厌恶的第二种测度形式,同时也包括风险态度、性别等信息的调查。

图1 实验流程

实验被试是某城市的两所大学不同专业的高年级本科生和硕士生,共151名,实验采用组内设置,即每一名被试参加全部的实验设置。这些被试全部是自愿报名参加,其中29名被试参加了预实验,122名被试分6个场次参加了正式实验。每一场实验持续约50分钟,被试人均收益约为15元。

四、实验结果分析

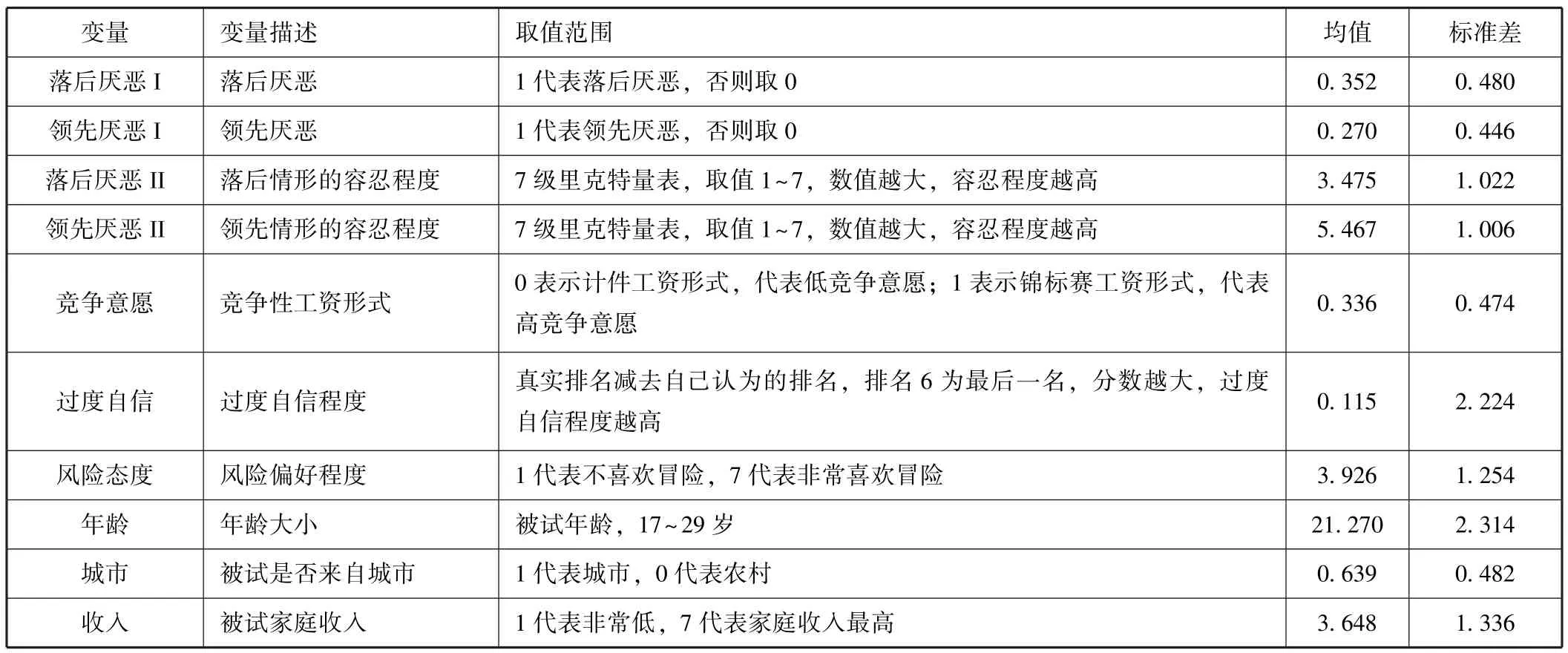

(一)实验结果描述统计

遵循Bartlin等(2009)[2]的领先厌恶和落后厌恶定义标准,将被试在妒忌博弈和有成本妒忌博弈中都选择方案N定义为落后厌恶,被试在亲社会博弈和有成本亲社会博弈中都选择方案N定义为领先厌恶,具体界定见表3。

表3 落后厌恶和领先厌恶的界定

根据表3的界定标准,122名被试中,落后厌恶的被试43名,占比35.246%;领先厌恶的被试33名,占比27.049%。落后厌恶的被试多于领先厌恶的被试,这也支持了F-S公平偏好模型。Bartling等(2009)[2]在德国的实验结果是,118名被试样本中,落后厌恶的被试88名,占比74.576%;领先厌恶的被试95名,占比80.508%。与德国的被试相比,本实验被试的领先厌恶和落后厌恶程度都较低,他们只选择自己利益最大化的方案而对不平等的方案有较高的容忍度。我们推测这些被试出生于实施计划生育的时代,大多数为独生子女,故在四种修正的独裁者博弈中表现得相对自利,进而表现出较低的领先厌恶和落后厌恶[8]。

不平等厌恶的第二种测度方式设定了和数字计算任务收益相关的决策情形,被试刚经历求和计算任务获得了不同的现金收益,此时的决策情景可较好地测度被试的不平等厌恶偏好。落后情形和领先情形时的容忍程度均为1~7级,分数越高,容忍程度越大,不平等厌恶程度越低。落后情形时,容忍程度为1~7的人数分别是 7、7、45、50、11、1、1, 均值为3.475,标准差为1.022;领先情形时,容忍程度为1~7的人数分别是 0、 0、 0、 22、 45、 31、 24, 均值为5.467,标准差为1.006。比较发现被试在领先情形时的容忍程度远高于其在落后情形时的容忍程度,具体见图2及图3。

图2 落后厌恶

图3 领先厌恶

表4描述了被试的竞争意愿,122名被试中,81人选择了计件工资形式,占比66.393%;41人选择了锦标赛工资形式,占比33.607%。选择计件工资形式的被试与选择锦标赛工资形式的被试之比约为2∶1;42名男性被试中,23人选择了锦标赛工资形式,占全部男性的54.762%;80名女性被试中,18人选择了锦标赛工资形式,占全部女性的22.500%。男性被试选择锦标赛工资形式的比例远高于女性被试。使用Kruskal-Wallis非参检验不同性别被试选择工资形式的差异,显示χ(1)=8.530,p值为0.004,这说明不同性别的被试在工资形式的选择上存在显著差异,即被试的竞争意愿存在显著的性别差异。

表4 工资形式选择情况

Niederle和Vesterlund(2007)[10]在美国匹兹堡大学的实验结果是,80名大学生被试中,43人选择了锦标赛工资形式,占比53.750%;40名男性被试中29人选择了锦标赛工资形式,占比72.500%;40名女性被试中14人选择了锦标赛工资形式,占比35.000%。Balafoutas等(2012)[3]在奥地利因斯布鲁克大学的实验结果是,132名大学生被试中,59人选择了锦标赛工资形式,占比44.697%;65名男性被试中38人选择了锦标赛工资形式,占比58.462%;67名女性被试中21人选择了锦标赛工资形式,占比31.343%。整体来看,美国被试的竞争意愿最高,奥地利次之,本实验被试的最低;从性别来看,美国男性的竞争意愿同样最高,奥地利的男性和本实验中的男性竞争意愿大致相当;美国的女性和奥地利的女性竞争意愿接近,本实验中女性竞争意愿最低。

(二)竞争意愿与不平等厌恶匹配的初步检验

如表4和表5所示,43名落后厌恶的被试中30人选择了计件工资形式(较低的竞争意愿),占比69.767%,同样是这43名落后厌恶的被试,选择锦标赛工资形式(较高的竞争意愿)的人数和占比分别是13和30.233%,这表明落后厌恶被试的竞争意愿较低。从领先厌恶角度考察竞争意愿结果类似。

表5 变量描述

采用Spearman秩相关检验考察领先厌恶、落后厌恶与竞争意愿的关系,检验结果如表6所示。领先厌恶与落后厌恶的相关性在两种测度方法下都显著;领先厌恶的第一种方法测度和第二种方法测度相关性显著,落后厌恶的第一种方法测度和第二种方法测度相关性却不显著。这也说明不平等厌恶是情景依赖的,领先厌恶和落后厌恶在不同的测度方法下会存在一定的偏差,也就是说领先和落后厌恶在同一种情景(测度方法)下才是一致的,这也是本文的一项贡献所在。

将领先厌恶、落后厌恶和竞争意愿匹配起来看,竞争意愿和第一种方法测度出的领先厌恶、落后厌恶均不相关,和第二种方法测度出的领先厌恶、落后厌恶相关性都显著。这说明 Bartling等(2009)[2]和Balafoutas等(2012)[3]的研究方法确实需要改进。为进一步检验竞争意愿与不平等厌恶的匹配关系,我们引入风险态度、过度自信、性别等控制变量进行回归检验。

表6 Spearman相关系数

(三)竞争意愿与不平等厌恶匹配的进一步检验

本部分采用OLS模型进行回归检验,并利用Probit模型进行稳健性检验,变量描述如表5所示。风险态度、过度自信和性别等控制变量的选取参考了Niederle和 Vesterlund (2007)[10]、Eriksson 等 (2009)[14]、Garratt等(2013)[15]的研究;年龄控制变量的选取依据Sproten和Schwieren(2012)[16]的研究;家庭背景等控制变量选取依据Almas等(2012)[7]的研究;过度自信的衡量参考Niederle和Vesterlund(2007)[10]的计算方式,利用真实排名与自己认为排名的差值表示,数值越大过度自信程度越高;风险态度参考SOEP的测度方法[12],选用7级里克特量表,1代表不喜欢冒险,7代表非常喜欢冒险。

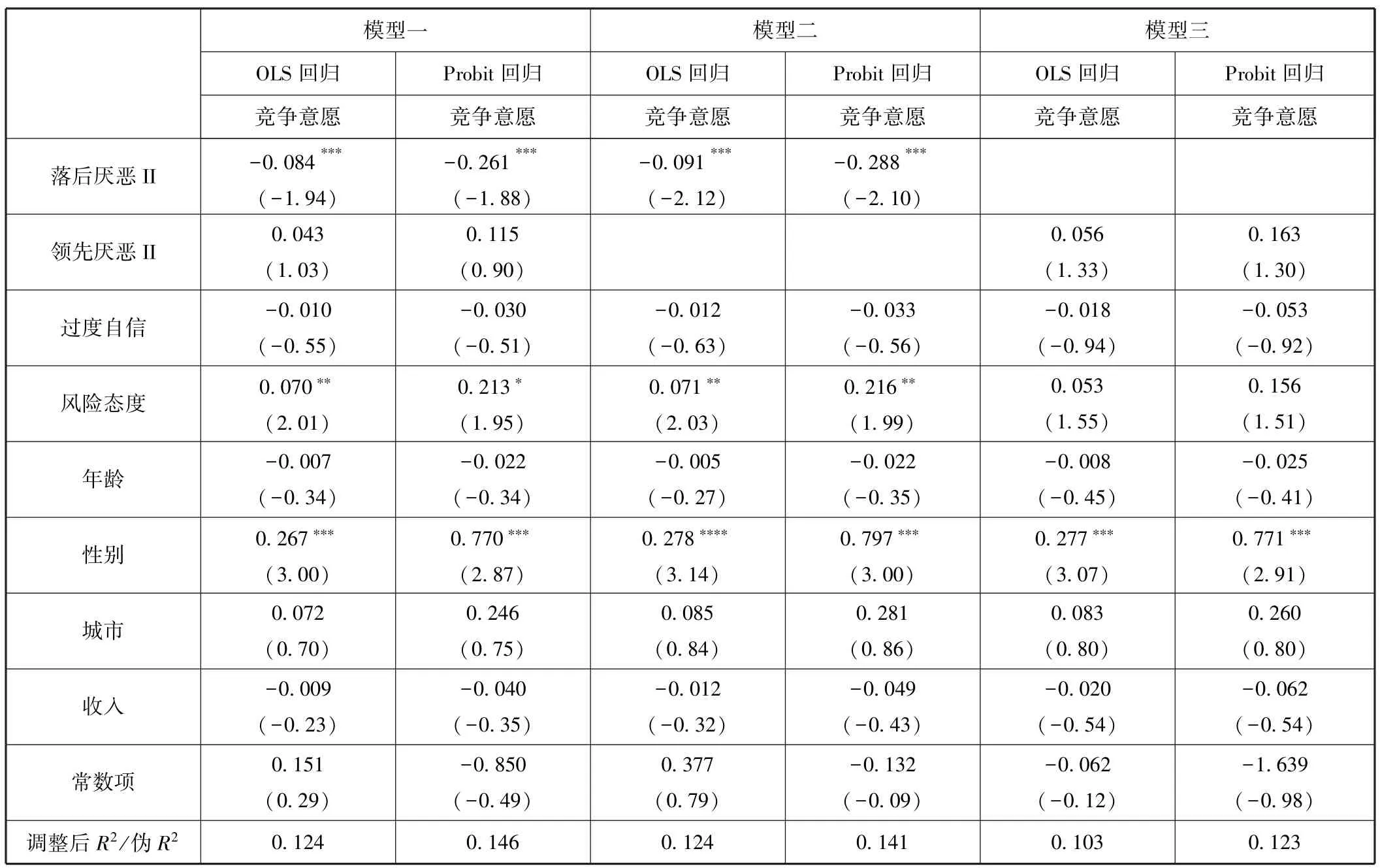

回归结果如表7所示,落后厌恶与竞争意愿显著负相关,即落后厌恶抑制被试的竞争意愿,但领先厌恶与竞争意愿相关性不显著,假设1和假设2都得到了支持。我们的结果进一步支持了 Balafoutas等(2012)[3]的研究结论,否定了Bartling等(2009)[2]的研究结论。

回归结果显示风险偏好与竞争意愿显著正相关,风险偏好程度越高,竞争意愿越强;回归结果还发现竞争意愿存在显著性别差异,男性竞争意愿显著高于女性。我们的结果也与Niederle和Vesterlund(2007)[10],Eriksson等(2009)[14],Garratt等(2013)[15]的研究相符,即性别和风险态度都会影响人们的竞争意愿。但我们的结果没有支持Balafoutas等(2012)[3]的研究结论,他们认为竞争意愿性别差异的主要原因在于风险态度的性别差异。我们的回归结果还显示过度自信与竞争意愿相关性不显著,年龄、家庭是否来自城市、家庭富裕程度这三个控制变量与竞争意愿的关系也不显著。

表7 领先厌恶、落后厌恶与竞争意愿的回归结果

五、研究结论与建议

(一)主要结论

落后厌恶、领先厌恶是两种类型的不平等厌恶,而不平等厌恶偏好是影响竞争意愿的重要因素,利用锦标赛等竞争性激励机制时需要关注参与者的这一偏好特征。为此,本文利用实验经济学的方法,引入需要付出真实努力的计算任务和博弈实验,从落后厌恶、领先厌恶这两个维度考察不平等厌恶与竞争意愿的匹配关系,具体的研究结论如下。

1.从被试在修正的独裁者博弈中的决策行为来看,他们往往选择自己利益最大化的分配方案,而不是双方都均等的分配方案,本实验被试样本较多地关注自身利益。122名被试样本中,落后厌恶的参与者43名,占比35.246%;领先厌恶的参与者33名,占比27.049%。这也与Cameron等(2013)[8]的研究结论相符,即实行计划生育政策之后出生的孩子较为自利。

2.从被试的工资形式选择行为来看,仅有33.607%的被试选择了竞争性工资合同,被试竞争意愿较弱,且男性的竞争意愿显著高于女性。与被试身份、年龄等个体特征都较为接近的国外实验相比,美国、奥地利被试则分别有53.750%和44.697%做出这样的选择,美国被试的竞争意愿最高,奥地利次之,本实验被试的竞争意愿最低。从男女不同性别来看,美国男性的竞争意愿同样最高,奥地利男性和本实验中男性的竞争意愿大致相当;美国女性和奥地利女性的竞争意愿相对接近,本实验中女性的竞争意愿最低。

3.从不平等厌恶偏好与竞争意愿的回归结果来看,落后厌恶与竞争意愿显著负相关,领先厌恶与竞争意愿相关性不显著,也就是说落后厌恶抑制了人们的竞争意愿,领先厌恶对人们的竞争意愿影响不大。这也进一步说明了不平等厌恶是一种情景依赖的偏好,在考察竞争意愿与不平等厌恶的匹配关系时需要将这二者的测度方式纳入同一个决策情形中。

(二)研究建议

基于上述结论,笔者提出以下研究建议。

1.不平等厌恶维度中的落后厌恶显著影响人们的竞争意愿。为此,在竞争性激励机制下,需要合理设置获胜者和失败者之间奖金的差异大小。当奖金差异过大时,落后厌恶心理会影响参与者的竞争意愿进而降低个体的参与积极性。同时,不平等厌恶程度还受制于比较对象特征的影响[5]。如职位晋升的锦标赛中,参与者是否来自同一个团体或同一部门对结果有着重要影响。那么,采用垂直升迁和横向升迁两种锦标赛激励机制会产生不一致的结果,当参与者来自同一个部门,关系亲密时,他们的不平等厌恶程度要高于和不同部门参与者竞争时的不平等厌恶偏好程度。为此,在利用竞争性激励时,需要考虑其使用环境、使用对象、参与者的社会偏好等,当个体特征与组织匹配时才能对员工产生努力工作的内在激励[17]。

2.由于不同性别间的竞争意愿存在显著差异,一方面可能会出现一些高能力的女性不愿意去竞争,导致这些女性没有得到合理的奖励,对女性来说也是一种隐性的不公平;另一方面可能会有较多的男性过度竞争,这也是一种效率的损失。政府和公共部门需要帮助在竞争起点处于不利地位的女性,提高她们获得机会的能力,如在使用锦标赛等竞争性激励机制时,可以分性别设置职位晋升指标,保证男性和女性都能得到合理晋升。