虚拟学术社区知识共享信任关系动态形成机制研究*

2015-07-21刘海鹏郑伟伟西南大学计算机与信息科学学院重庆400715

刘海鹏 郑伟伟 张 敏(西南大学计算机与信息科学学院 重庆 400715)

虚拟学术社区知识共享信任关系动态形成机制研究*

刘海鹏 郑伟伟 张 敏

(西南大学计算机与信息科学学院 重庆 400715)

〔摘要〕针对虚拟学术社区知识共享中个体层次的信任问题进行研究,提出虚拟学术社区中用户信息交互行为模型,并据以构建包含初始信任、信任选择、信任持续3阶段的知识共享信任形成机制。

〔关键词〕虚拟学术社区 知识共享 信任关系

1 虚拟学术社区及信任研究概述

随着社会化网络媒体的普及和深入,虚拟学术社区已发展成为学术性知识交流共享的重要平台。一方面,平台的开放性、多元性等特征改变着传统的学习交流模式,提高了知识共享的效率和效益;另一方面,社区成员知识共享参与意愿不高、贡献少消费多等问题日益凸出,成为了限制虚拟学术社区进一步发展的瓶颈,哪些因素制约着用户知识共享意愿,如何提高社区知识共享程度引起了学界的诸多关注。

相关研究指出,信任是影响用户知识共享的重要因素,是知识共享产生的前提要件。信任这一概念是复杂而多维的,不同学科对其的理解和解释也有较大的差别,心理学将信任视为个体对外界刺激所做出的心理和行为反应;经济学从经济人假设出发,认为信任是个人理性选择下的产物,是一方对另一方的履约意向及能力所持的认可态度及正向的预期;社会学家以个体主义为视角认为信任是人与人之间或者人与制度之间的相互关系的嵌入性属性;组织行为学家认为,信任是指一方在预期对方会表现合乎自己利益的基础上,愿意承担受伤害的风险;图书情报学科对信任研究的重点在于:了解“信任”如何作为中介要素作用于用户之间的社会交互和知识共享,从而提高知识组织与创新的效率。[1]

以上更多的是传统组织群体情境下信任的内涵,虚拟社区情境下的信任由传统情境下的信任迁移而来,文章借鉴Mayer等[2]对信任的定义,即在预期对方会表现出合乎自己利益的基础上而愿意为此承担伤害的风险,旨在对虚拟学术社区知识共享中信任机制的形成及变迁进行探析,以期对信任研究有所帮助。

2 虚拟学术社区中用户信息交互行为模型

虚拟学术社区本质上是用户交互的关系网络,该平台为用户提供了多元的学术信息交流方式,有助于打破传统的小范围、帮助用户拓展视野、激发彼此之间的灵感,进而提高知识创新的效率。社区中用户的信任伴随用户信息交互过程而形成发展,因此,探索用户的信任机制首先要理解学术社区中用户信息交互过程。

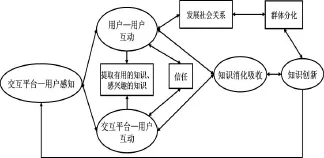

在虚拟学术社区中,用户的信息交互主要表现为提出或回答问题、共享或获取学术资源,实现知识创新。用户信息交互行为是多维互动的,而非单向递进的过程,在虚拟学术社区中,用户的信息交互主要包括平台—用户感知、互动(用户—用户互动,平台—用户互动)、知识消化吸收、知识创新4种行为过程(如图1):

图1 虚拟学术社区中用户信息交互行为模型

(1)平台—用户感知。用户为满足知识需求等选择参与到虚拟学术社区中,一方面用户自身需要明确个人的需求,以便有的放矢地查寻信息,避免信息迷航。另一方面交互平台需要能够及时感知用户需求、理解用户取向,以便为用户提供各类有效的信息推荐。

(2)互动。这其中包括用户—用户互动和平台—用户互动,互动的方式包括提出/回答问题、浏览检索等,在互动过程中,信任既是自变量推动着互动的深入,又是因变量随着互动的开展而得以加深。此外,用户通过彼此间的交互还可以不断地发展社会关系,在这一过程中具有共同/相似兴趣爱好、需求等的个体更易互相吸引信任,进而聚合形成社区中的小群体组织即群体分化。一般而言,学术社区中同一小群体内的成员在知识背景方面具有更强的相似性,从而有助于深入支持同质的纵向知识创新,因此在图1虚拟学术社区信息交互模型中,文章将群体分化与知识创新两者关联起来。

(3)知识消化吸收。虚拟学术社区与一般的虚拟社区有着较大的不同,它的参与主体以学术型用户为主,主要针对学术问题进行探讨,社区成员间交流的内容多是具有一定探索性、前沿性、创新性的学术知识,因此在模型中突出强调对知识的消化吸收,作为知识创新的前奏。在对知识的消化吸收过程中,用户对相关知识进行深层次的消费,并对已有知识再建构,为后续的创新营造基础条件。

(4)知识创新。通过知识的汲取、综合,融入个人已有知识,进而实现知识的创新。知识创新作为一种结果,使用户获得新的知识建构,另一方面知识创新又预示新的开端,即有助于用户从新的起点、新的视角等对虚拟社区平台进行再感知。

3 虚拟学术社区知识共享中信任形成机制分析

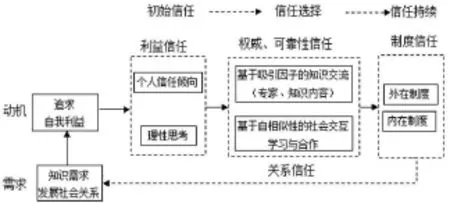

信任的产生贯穿于群体交互活动的整个过程,同时在循环往复发展中影响着用户需求的不断变化。借鉴已有的相关研究,文章尝试构建出虚拟社区中信任关系的动态形成机制(如图2),在用户交互过程中,用户信任的建立经历了初始信任、非制度化的信任选择和信任持续3阶段的发展过程。

图2 虚拟学术社区知识共享中信任的形成机制

虚拟学术社区构建的主要目的是为学术用户提供广阔的交流空间,提高用户知识创新效率。胡昌平等[3]将网络服务环境下用户的需求分为信息和关系两个递进的层面,即信息层面的交流是为更好地促进两者社会关系的发展,满足人际交往需要。借鉴此分类,文章将用户参与虚拟学术社区的目的划分为知识需求和发展社会关系的需求,即一方面用户通过知识交流与共享产生新的思想、学习新技能,不断完善自我的知识体系;另一方面加固用户之间的联系纽带,促进社会关系的发展,即具有共同需求或兴趣的用户通过交互增强对彼此的认同感,巩固彼此之间的社会关系。[4]

需求诱发动机的产生,进而刺激个人实施行为。虚拟学术社区中用户信任的动态形成轨迹为:①初次参与到虚拟学术社区平台,知识需求和发展社会关系的需求产生追求自我利益的动机,建立基于双方利益平行并且行为可预见的理性思考,即利益信任;②随着交互的深入,彼此了解更多对方的信息,在这个过程中利益信任转化为非制度化的关系信任、权威信任、可靠性信任;③建立制度的信任。

3.1 初始信任

在进入虚拟学术社区的初期,群内成员间的信任多基于对个人背景资料信息的了解,地缘、业缘等相似属性易成为成员间信任的基础。在满足知识需求最初动机的驱使下,用户对交互行为和对象产生积极的预期。基于双方利益均衡且行为可预见性的理性考虑,用户间初次合作和信任得以建立。

此阶段以个人对得失结果的计算为特征,这是由于“理性经济人”假设,即用户基于已有的知识结构等进行理性思考,衡量成本付出和预期收益后而参与到交互中去,利益的吸引是用户建立信任的主导因素,可以称之为利益信任。但这种基于利益而形成的信任也是较脆弱的,可以用一个简化的博弈模型来分析这种情形(如表1)。

表1 知识共享中的基本博弈

在博弈中如果甲乙双方均选择共享,则他们都获得收益R;当双方都不共享时,其收益均为P;如果其中有一方共享而另一方不共享,则选择共享的一方收益为S,选择不共享的一方收益为T。一般可以得出:①T> R>P> S;②2 R>(T+S)。在该阶段的博弈中,纳什均衡解为(不共享,不共享),此时双方收益均为较低的P值,而成员间的信任属于低度状态,相应地此阶段知识共享的效率也较低。

3.2 信任选择

依据用户参与学术社区的目的,用户选择信任对象的标准可分两大主要标准:①基于吸引因子的知识交流;②基于相似性的社会交互。

在虚拟社区中,非权威来源但质量高的内容与权威学者发布的内容,是易于获得用户大量关注的信息类型,因此前者基于吸引因子的知识交流可以解释为针对代表性权威或知识内容而进行的知识共享,这些权威或知识内容即吸引因子,用户通过与吸引因子的交流而建立较持久的权威信任和可靠性信任。与此同时,不难推想:第三方对交互对象所获成果或发布的信息质量评价的信任—即评价认同亦将随之建立;基于自相似的社会交互是指发生在相似用户之间的交互活动,这种相似属性包括研究领域、职业等等,可以理解为“物以类聚,人以群分”的同化效应,用户在此过程中建立起较利益驱动更深层的身份认同、情感认同等类型的关系信任。

下面仍以博弈模型对上述较深层信任关系的存在进行论证。第二阶段群内成员若要长期获得其他成员的知识分享,就需要寻求合作以改变一次性博弈的低效率,理论上讲,可以将成员间的共享关系看作是无限次的重复博弈,并且设定成员甲选择了触发策略,即甲先试图与对方合作共享,一旦发现对方不合作则选择一次性纳什均衡解策略进行报复,并且此后将永不与对方进行知识共享合作。利用上文表1中的博弈矩阵,假设甲已采用触发策略,理论上乙选择(共享,共享)策略的获益为无限n次重复博弈的收益之和,即R+R+……+R=R*n,如果乙偏离上述触发策略,则他在第一次博弈中选择(共享,不共享)策略,同时乙方此次的得益为T值(高于不偏离触发策略第一阶段的得益R),但是此后从第二次博弈选择开始,由于甲永久采取不信任策略,则乙此后的得益总和为0,所以在无限n次重复博弈后,乙最终的总收益为T+0+0……+0=T,理论上T>R>0,当n→∞时R*n >T总成立,也就是说在此情境下乙选择(共享,共享)策略的总收益大于选择(共享,不共享)的收益,由此依据理性经济人理论可以认为博弈方乙会由于看重未来的收益而不采取短视的不共享行为,双方因此也就会建立信任并进行长期的合作。

3.3 持续信任

信任就主体对象而言是一种内在的、未来指向性的心理期望,由于信息的不对称及其他不确定性等因素使得信任又具有一定的风险性。持续信任的建立需要保证较低的信任风险,较低的信任风险意味着活动空间必须具有一定的秩序和制度,以保证成员间的行为具有较高的可预见性。而制度有助于造就稳定的客观秩序和可预见的、确定性的行为,由此有助于达到降低信任风险的目标,所以制度是秩序的基础,并从最终的意义上进一步构成了信任的基础。

郑也夫[5]认为社会秩序有强制、互惠和习俗3个来源,这3个来源促进和造就了3种类型的秩序,即强制性社会秩序、互惠性社会秩序与习俗性社会秩序,其中强制性社会秩序实质是一种由外在正式制度(如法律条文)所规定的秩序,互惠性、习俗性社会秩序则是内在制度性社会秩序,即受归属感、习惯等非正式制度的制约而形成。

第二阶段中建立在知识吸引因子和用户相似性基础上的信任,尽管较第一阶段的利益信任更为稳固,但仍会因环境的变化而受到较大的冲击。基于此文章认为第二阶段中的信任选择仍是不稳定的信任,虚拟学术社区用户间通过网络平台多次互动,将最终建立起基于制度认同(外在正式制度与内在非正式制度)的信任。

外在正式制度简言之即以某种明确的形式被确定下来而具有一定强制力的契约规章等,社区所采用的技术、规章可以明确规范用户的交互行为,并影响到用户参与交互的态度,如对文档等共享资源的著录规则、依访问或下载量而划分的等级奖励制度等,对于资源质量的规范、用户贡献资源意愿的提升等有着重要的保障和支撑意义。内在非正式制度是人们在长期交往中无意识逐步形成的,具有持久生命力、非强制性和广泛持续性、并得到成员认可的、约定俗成的行为准则,可以表现为身份承诺、声誉机制、信仰、归属感等形式,支持或制约着人们在特定环境中进行判断和行为抉择[6],基于非正式制度的信任机制借助道德的力量对交互双方的行为进行制约和规范,从而有助于降低用户间知识交流共享的成本(如时间、精力等),促成用户间的相互合作。

正式、非正式制度相互依存,是不可分割的,并且在一定的条件下又可以相互转化,引导和制约着用户的行为,可以在一定程度上提升用户的心理安全,进而促成用户建立基于制度的认同。当稳定和可预测的制度结构建立后,一种基于制度的信任就会产生,并将促进用户间原有的共享信任不断增强。

4 结语

信任是社区成员彼此交互的基础要件之一,是学术用户实现知识共享的重要心理机制,对于知识共享的良性循环具有积极的促进作用。信任是一种复杂、多维的心理状态,一般情况下,知识共享主体及信任关系可分为3个层次:个体层次、团队层次和组织层次,文章主要从虚拟学术社区知识共享个体层次的认知角度对信任机制的动态形成进行考察,而未有对团队层次和组织层次的信任关系进行考察,有待未来进一步的补充和深入。

(来稿时间:2015年5月)

参考文献:

1.张敏,郑伟伟.基于信任的虚拟社区知识共享研究综述.情报理论与实践, 2015, 38(3): 138-144

2. Mayer R C,Davis J D,Schoorman F D.An Integrative Model of Organizational Trust.Academy of Management Review,1995,20(3):709-734

3.胡昌平,胡吉明.网络服务环境下用户关系演化规律研究.中国图书馆学报,2011,37(2):4-10

4.邓胜利,冯利飞. Web2. 0 环境下网络用户的群体动力分析.图书情报知识,2011 (2):78-82

5.郑也夫.信任论.北京: 中国广播电视出版社, 2001:16-17

6.王春晓, 和丕禅. 信任, 契约与规制: 集群内企业间信任机制动态变迁研究. 中国农业大学学报(社会科学版),2004 (2): 31-36

〔分类号〕G350

〔作者简介〕刘海鹏(1989-),男,西南大学计算机与信息科学学院2013级图书馆学硕士研究生;郑伟伟(1989-),女,西南大学计算机与信息科学学院2012级情报学硕士研究生,研究方向:信息检索与服务;张敏(1974-),女,博士,西南大学计算机与信息科学学院副教授,硕士生导师, 研究方向:信息服务与用户。

* 本文系国家社会科学基金项目“网络学术社区的信息聚合与共享模式研究”(项目编号:11CTQ038)的成果之一。

A Research on the Dynamic Formation Mechanism of Trust Relationship of Knowledge Sharing in Virtual Academic Community

Liu Haipeng Zheng Weiwei Zhang Min

( Computer and Information Science College of Southwest University )

〔Abstract 〕This article focuses on the trust-formation mechanism of members’ knowledge sharing in virtual academic community. We propose a model of users’ information interaction, then a sketch of trust-formation mechanism is put forward, which consists of initial trust, selective trust and continuous trust 3 stages.

〔Keyw ords 〕Virtual academic community Knowledge sharing Trust relationship