经腓骨后外侧入路治疗胫骨平台后外侧骨折

2015-07-02陈宏峰甄相周王亮郭前进杨彦亭

陈宏峰,甄相周,王亮,郭前进,杨彦亭

(漯河医学高等专科学校第二附属医院骨科,河南 漯河 462300)

经腓骨后外侧入路治疗胫骨平台后外侧骨折

陈宏峰,甄相周,王亮,郭前进,杨彦亭

(漯河医学高等专科学校第二附属医院骨科,河南 漯河 462300)

目的 探讨采用经腓骨截骨的后外侧入路来治疗胫骨平台后外侧骨折的临床经验。方法 自2010年6月至2013年7月,采用经腓骨截骨的后外侧入路,后侧或后侧联合外侧支撑钢板固定的方式治疗胫骨平台后外侧骨折的患者共11 例,男8 例,女3 例;年龄33~65 岁,平均47.8 岁。按AO/OTA分型原则进行分型,其中41-B-2.2.4型2 例;41-B-3.1.2型9 例。结果 术后X线片示所有患者均达到解剖复位。随访时间为12~24个月,平均17.1个月。骨折愈合时间为9~13周,平均11.6周,随访过程中未见高度丢失,Rasmussen放射评分16~18分,平均17.6分。膝关节功能HSS评分为86~100分,平均93.8分。结论 经腓骨截骨的后外侧入路来治疗胫骨平台后外侧骨折可以清晰暴露后外侧骨折块,方便进行后侧支撑钢板固定,同时可以暴露外侧平台,尤其适用于后外侧骨折合并外侧平台劈裂的病例。

胫骨外侧平台;骨折;腓骨截骨;后外侧入路

胫骨平台后外侧骨折是近年来研究的热点,随着CT扫描在胫骨平台骨折中应用的日趋常规化,这种特殊类型的骨折逐渐引起医生的重视。由于其骨折块位置偏后,采用传统的前外侧入路难以暴露骨折,也不便于支撑钢板的放置。鉴于此,有作者提出采用后外侧入路进行治疗[1-2],但这种入路受到胫前动脉解剖结构的限制,难以暴露腓骨头下方3.5 cm以远的结构[3],且入路较深,操作不便。相比之下,Lobenhoffer等[4]提出的经腓骨颈截骨的后外侧入路适应证更广,操作相对简便。2010年6月至2013年7月,我们采用这种后外侧经腓骨入路治疗了11 例胫骨平台后外侧骨折,经随访效果满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组11 例,男8 例,女3 例;年龄33~65 岁,平均47.8 岁。受伤原因:交通伤7 例,高处坠落4 例,追问病史所有患者均在屈膝位受伤。所有患者均常规的膝关节正侧位摄片和CT扫描,基于摄片和CT扫描的结果,按照AO/OTA分型原则进行分型,其中41-B-2.2.4型(胫骨平台后外侧单纯塌陷性骨折)2 例;41-B-3.1.2型(胫骨平台后外侧劈裂塌陷型骨折)9 例,其中累及外侧平台6 例。本组患者具体资料详见表1。

1.2 手术方法 本组11 例病例均采取后外侧入路结合腓骨颈截骨的方式进行手术。根据主要骨折块位置,患者取侧卧位。切口起自腓骨头上方6 cm,位于股二头肌前缘,向远端纵向切开至腓骨头,并根据需要向远端延伸5~7 cm,逐层切开,于深筋膜深部暴露髂胫束和股二头肌,于股二头肌深面暴露并保护腓总神经,向远端分离腓总神经直至腓骨头,分离过程中注意保护腓肠外侧皮神经。部分剥离腓骨长肌的腓骨近端止点,充分暴露、游离腓总神经,避免截骨时医源性损伤。在腓总神经走行上缘2~4 mm处,以4.5 mm摆锯片行腓骨颈截骨。完全截断腓骨后,松解上胫腓关节,以股二头肌腱和外侧副韧带为蒂,将腓骨头向近端翻转,暴露膝关节后外侧关节囊。切开后外侧关节囊,吸出关节腔内的积液。直视下对胫骨平台后外侧骨折块进行复位,对于塌陷的骨折块可以经过骨折间隙或者开小骨窗撬拨复位,以恢复关节面的平整,在软骨下以克氏针临时固定,正侧位透视确定复位满意程度。塌陷骨块复位后造成的骨缺损区以异体骨或自体骨植骨充填。若骨折块主要位于后外侧,选用桡骨远端“T”型、“L”型钢板或短小的重建钢板预弯后置于胫骨平台后外侧骨折块后方支撑,并用松质骨螺钉从后向前进行固定。若合并外侧平台的劈裂我们则加用一块外侧“L”型解剖钢板进行支撑固定。缝合切开的关节囊,复位腓骨头,以1枚4.5 mm皮质骨螺钉或2枚1.5 mm克氏针固定。逐层缝合深筋膜、皮下组织和皮肤,留置负压引流。

1.3 术后处理与随访方法 术后抬高患肢减轻肿胀,膝关节屈曲10°,降低后外侧切口的张力。术后2 d开始进行股四头肌肌力锻炼,术后1周开始进行膝关节被动屈曲锻炼,待伤口愈合后开始在保护下进行膝关节主动锻炼。术后6周开始部分负重,摄X线片确定骨折愈合后,进行完全负重。所有患者术后每月定期随访复诊,摄X线片评估骨折愈合情况,记录随访过程中出现的并发症,最后随访时进行HSS膝关节功能评分,并采用Rasmussen放射评分对患者膝关节的X线片表现进行评估。

2 结 果

术后X线片示所有患者均达到解剖复位。所有患者均获随访,随访时间为12~24个月,平均17.1个月。骨折愈合时间为9~13周,平均11.6周,随访过程中未见高度丢失,Rasmussen放射评分16~18分,平均17.6分。最终随访时膝关节活动度屈膝110°~145°,平均125.9°;伸膝0°~5°,平均1.8°。膝关节功能HSS评分为86~100分,平均93.8分(见表1)。所有患者均对治疗效果满意,术后早期功能锻炼效果良好。没有患者出现膝关节不稳的症状,没有患者出现下肢神经症状,无内固定断裂松动,未出现复位丢失。

表1 胫骨平台后外侧骨折患者资料

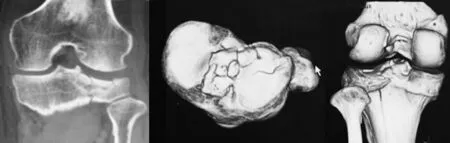

典型病例为一46 岁男性患者,因骑车摔伤致左膝肿痛1 d入院,伤后行膝关节正侧位X线片示外侧平台劈裂,CT平扫+重建示骨折塌陷主要位于后外侧柱,合并外侧平台劈裂,采用经腓骨后外侧入路进行治疗,后外侧支撑钢板联合外侧支撑钢板固定,腓骨截骨以2枚克氏针固定,术后X线片和CT扫描示骨折复位良好,关节面复位理想(见图1~5)。

3 讨 论

胫骨平台后侧骨折是最近研究的热点,其损伤机制多数是由膝关节屈曲时受到轴向暴力所致,而后外侧骨折发生时膝关节常处于屈曲外翻位[5]。由于其骨折线位于冠状面,无法通过以X线片为基础的Schatzker分型来评估这种骨折,因此有学者提出以CT扫描为基础对胫骨平台骨折按部位进行进一步分型[6],按照这种分型方法可以将胫骨平台划分为外侧柱、内侧柱和后侧柱,而后侧柱又可以进一步分为后外侧柱和后内侧柱。本组病例根据上述分型方法来评估,所有患者骨折均累及后外侧柱,其中有6 例患者骨折累及到了外侧柱。相对于其他柱损伤而言,这种后外侧柱或后外、外侧双柱损伤的入路选择存在着较大的争议。

图1 膝关节正侧位X线片示外侧平台劈裂

图2 CT平扫示后外侧柱骨折塌陷 图3 三维重建示骨折塌陷并外侧平台劈裂

图3 经腓骨后外侧入路支撑钢板固定术后X线片示骨折复位良好

图4 术后CT示关节面复位理想

膝关节后外侧由于腓骨的遮挡和相对复杂的解剖结构,使得手术入路较为复杂,而采用传统的前侧和前外侧入路,又无法充分暴露后外侧的骨折块。为了解决这个问题,有学者开始尝试膝关节后侧入路,Carlson等[7]介绍了后外和后内双切口治疗胫骨平台骨折后侧双髁骨折,其中他们的后外侧入路开始被其他学者改良,用于治疗单纯后外侧骨折[1-2,8-9],这种入路的位置位于腘窝腓骨头内侧,剥离比目鱼肌近端起点,将腓肠肌外侧头牵向内侧,从而暴露胫骨后外侧平台。这种方法比较直观,也方便后外侧骨折的复位和支撑钢板安放,但是这种入路也有其局限性,首先是由于胫前血管于胫骨外侧平台下方约4.6 cm处穿骨间膜进入小腿前区,因此,这种后外侧入路的暴露范围不能超过血管分叉的区域[3],对于较长的劈裂骨折无法处理;其次,采用这种入路由于暴露范围局限,缺乏复位标志,很难直视下判断骨折复位的情况[8];此外,这种入路对于合并外侧平台劈裂的骨折难以充分暴露,无法安置外侧支撑钢板,往往只能采用横向拉力螺钉来处理外侧骨折,固定强度不够[10]。

为解决上述问题,经腓骨截骨的后外侧入路再次被人们重视。这种入路最早由Lobenhoffer等[4]在1997年提出,但随后未见相关报道,直到2010年Solomon等[11]才再次提出这种入路,我们的入路与之相同,这种方法直接去除了腓骨头的遮挡,使得整个胫骨平台的后外侧柱和外侧柱都得到了充分暴露,方便后外侧和外侧支撑钢板的安置;同时也规避了胫前血管对深层显露的限制,可以处理较长劈裂的骨块;另外,由于暴露范围较广,后外侧骨折可以有良好的复位标志,使得关节面的恢复更为确切。当然,这种入路因为进行了腓骨颈截骨,在一定程度上增加了手术创伤,同时也有腓总神经麻痹的风险。但根据我们的经验和上述文献报道,只要术中仔细分离保护好腓总神经,避免盲目截骨和过分牵拉,腓总神经麻痹是完全可以避免的[11],而腓骨颈截骨后重新固定尚未有骨折不愈合或畸形愈合的报道。从有限的报道来看,经腓骨截骨的后外侧入路和直接后外侧入路相比,其临床效果相当,都取得了良好的结果[10],但前者显然适用面更为广泛。

在内固定的选择上,我们使用了后外侧支撑钢板,若合并外侧平台劈裂则加用一块外侧支撑钢板。当然,也有单独使用外侧支撑钢板来固定后外侧骨折块的报道[5],但生物力学证据显示,对后外侧骨折来说,后外侧支撑钢板的固定强度要远强于外侧钢板[12],而Frosch等[8]则报道了1 例采用外侧钢板固定后外侧骨折失败的病例,他指出这种固定方式是不确切的。因此,我们对所有后外侧柱骨折的病例都使用了后外侧支撑钢板进行固定,从结果来看,本组病例未出现1 例复位丢失的情况,再次证实了后外侧支撑固定的必要。

从本组病例的结果,我们总结认为经腓骨的后外侧入路可以充分暴露胫骨平台后外侧柱和外侧柱的骨折,方便后外侧和外侧支撑钢板的安放,适用于所有后外侧骨折的病例,尤其适用后外侧合并外侧骨折的情况。当然,由于病例数较少,既往报道也不多,这种入路的推广还需要更大样本、更长时间随访的临床研究来证实其优越性。

[1]俞光荣,夏江,周家钤,等.经后外侧入路治疗胫骨平台单纯后外侧骨折[J].中华外科杂志,2010,48(5):390-392.

[2]Chang SM,Zheng HP,Li HF,etal.Treatment of isolated posterior coronal fracture of the lateral tibial plateau through posterolateral approach for direct exposure and buttress plate fixation[J].Arch Orthop Trauma Surg,2009,129(7):955-962.

[3]Heidari N,Lidder S,Grechenig W,etal.The risk of injury to the anterior tibial artery in the posterolateral approach to the tibia plateau:a cadaver study[J].J Orthop Trauma,2013,27(4):221-225.

[4]Lobenhoffer P,Gerich T,Bertram T,etal.Particular posteromedial and posterolateral approaches for the treatment of tibial head fractures[J].Unfallchirurg,1997,100(12):957-967.

[5]Kenneth AE.Split depression posterolateral tibial plateau fracture:direct open reduction and internal fixation[J].Techniques in Knee Surgery,2005,4(4):257-263.

[6]Luo CF,Sun H,Zhang B,etal.Three-column fixation for complex tibial plateau fractures[J].J Orthop Trauma,2010,24(11):683-692.

[7]Carlson DA.Posterior bicondylar tibial plateau fractures[J].J Orthop Trauma,2005,19(2):73-78.

[8]Frosch KH,Balcarek P,Walde T,etal.A new posterolateral approach without fibula osteotomy for the treatment of tibial plateau fractures[J].J Orthop Trauma,2010,24(8):515-520.

[9]Tao J,Hang DH,Wang QG,etal.The posterolateral shearing tibial plateau fracture:treatment and results via a modified posterolateral approach[J].Knee,2008,15(6):473-479.

[10]Yu GR,Xia J,Zhou JQ,etal.Low-energy fracture of posterolateral tibial plateau:treatment by a posterolateral prone approach[J].J Trauma Acute Care Surg,2012,72(5):1416-1423.

[11]Solomon LB,Stevenson AW,Baird RP,etal.Posterolateral transfibular approach to tibial plateau fractures:technique,results,and rationale[J].J Orthop Trauma,2010,24(8):505-514.

[12]Zhang W,Luo CF,Putnis S,etal.Biomechanical analysis of four different fixations for the posterolateral shearing tibial plateau fracture[J].Knee,2011,19(2):94-98.

1008-5572(2015)05-0462-04

R683.42

B

2014-09-09

陈宏峰(1979- ),男,主治医师,河南省漯河医学高等专科学校第二附属医院骨科,462300。