中西本体论的差异与融通

2015-06-15赵锭华

■赵锭华

中西本体论的差异与融通

■赵锭华

中西本体论是两种不同的思维方式。将Ontology中的“on”译为中国哲学中的“本体”,是造成后来中西哲学界对本体论问题混淆的关键。西方本体论Ontology实际上是研究“Being”或“是”的学问,强调从现象界中分离出纯粹思维作为其研究讨论的领域,而中国哲学里讲的本体论实质是体用论,体用思想是中国人思考世界存在的特有方式。对比中西本体论的差异,能更清晰地呈现体用论作为中国哲学自身体系特质的现象,这对建构符合中国哲学本身特质的哲学体系、融通中西本体论有极为重要的意义。

本体论;Ontology;体用论;中西哲学沟通

赵锭华,台州学院思政部讲师,江西省社会科学院宗教研究所特聘研究员。(浙江临海 317000)

本体论及其相关问题是西方哲学的核心问题,但在中国的哲学界,本体论或本体一词的使用却稍显混乱,如 “上帝存在的本体论证明”,“本体论承诺”,“本体论,宇宙论,认识论”,“本体功夫”,“气之本体”,“心之本体”等等,这些“本体”的含义有很大差异。主要的原因倒不是西方哲学系统中本体论自身的演化问题,而在于中西方本体论混淆的问题:从中国哲学本身的特质来说,本体论实是体用论,因而西方的本体论有明显不同。将两者等同就会造成一些尴尬的局面:用西方的本体论来评价中国哲学时,认为中国哲学里没有本体论;从中国哲学的本体论角度看西方的本体论时,认为西方本体论是两分的而不是一体的。近代以来,深受西方本体论思想影响的中国哲学,在构建学科范式时也大有偏离自身特质的趋向,对此应予进一步反思。比较中西本体论之差异,为建构符合自身特质的中国哲学体系提供了极为重要的借鉴。

一、西方本体论传统

虽然本体论一词在古希腊并没有出现,但柏拉图被公认为第一个提出本体论的西方哲学家。他在《巴门尼德篇》谈话的第二部分,分析表现为八组悬拟的推论,其核心是讨论一与多的关系,或者说共相与殊相的关系,也就是各种“是”之间的关系[1](P18),这“就是最初的本体论”[2](P269)。到亚里士多德,本体的说法变得较为多样:“‘本体’一词,如不增加其命意,至少可应用于四项主要对象:‘怎是’与‘普遍’与‘科属’三者固常被认为每一事物的本体,加之第四项 ‘底层’。这里我所说‘底层’,是这样的事物,其他一切事物皆为之云谓,而自己则不为其他事物的云谓。作为事物的原始底层,这就被认为是最真切的本体,这样,我们应得先决定底层的本性。一个想法是以物质为底层,另一为性状,而第三个想法则是两者的组合。”[3](P130)因此,在亚里士多德那里,本体有实体的说法,但更为基础的则是意义性、观念性:“让我们从另一起点来陈述本体究竟是怎样一类事物,也许从这里我们对于脱离可感觉事物而独立存在的本体可以得一明确观念。因为本体类乎原理与原因,让我们从这起点上追索。”[3](P163)他的这一说法与柏拉图的本体论思想是相应的,也是后来西方本体论思想的主流。

西方第一个给本体论下定义的是德国哲学家沃尔夫,黑格尔在《哲学史讲演录》介绍了此定义:“本体论,论述各种关于‘有’(on)的抽象的完全普遍的哲学范畴,认为‘有’是唯一的,善的,其中出现了唯一者,偶性,实体,因果现象等范畴,这是抽象的形而上学。”[4](P189)俞宣孟将on改译为“是”,这个定义就变成:“本体论,论述各种抽象的,完全普遍的哲学范畴,如‘是’以及‘是’之成为一和善,在这抽象的形而上学中进一步产生出偶然、实体、因果、现象等范畴。”[2](P20)沃尔夫在这里将本体论、宇宙论、理性灵魂学、自然神学与实践哲学相提并论。

沃尔夫以后的康德指出,“形而上学的做法迄今还只是在来回摸索,而最糟糕的是仅仅在概念之间来回摸索”[5](P14),此处的形而上学主要指的是本体论。康德在这里明确指出了本体论的特点:脱离经验的纯概念分析。黑格尔在康德的基础上建立新本体论,他的本体论一般被称为西方本体论最后的辉煌。但是,黑格尔站在西方本体论的立场,认为中国哲学中“尚找不到哲学知识。属于哲学的应该是关于实体、普遍的东西、客观的东西的知识——这种对象只要我思维它、发展它、它就保持其自身的客观性。”“所以这种东方的思想必须排除在哲学史以外。”[4](P97-98)可以看到,黑格尔坚决排斥包括中国哲学在内的东方哲学。

二、中国哲学中的本体论

在中国哲学中,“本体”最初是用来说明“卦”的,唐朝李鼎祚的《周易集解》中就有:“荀爽曰:包者乾坤相包也,桑者上玄下黄以象乾坤也,乾职在上坤体在下,虽欲消乾蠋其本体不能亡也。”[6](P157)宋及宋以后的注易家多讲“卦之本体”,这是相对于卦象而说。而“本体”的含义还是要通过“体用”思想来了解,特别是“体用”连用后,“体”主要指“本体”。

关于“体用”联用起于何时,王夫之说汉儒曾提过,而李二曲则认为始于朱子。“体用”至少在唐朝就有连用。到宋明时期,“体用”思想的表达日臻成熟。宋初周敦颐作《太极图》与《通书》,没有明确讲体用,但朱熹对其内含的体用思想极为赞赏:“其体用之一源,显微之无间,秦汉以下,未有臻斯理者。”[7](P3748)这里也可以看出,在朱熹眼里,“体用之一源,显微之无间”是中国文化思想关要问题。程颐对此有明确阐释:

君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占。得于辞而不达其意者有矣,未有不得于辞而能通其意者也。至微者,理也。至著者,象也。体用一源,显微无间。观会通以行其典礼,则辞无所不备。故善学者求言必自近,易于近者,非知言者也。予所传者,辞也。由辞以得其意,则在乎人焉。[8](P583)

“意”与“辞”就是“理”与“象”,“微”与“显”,“体”与“用”的关系,两者同源并不相隔,因此,借于“辞”是可以了解其背后“意”的内容,关键在于人。这里主要是从卦意与卦辞来说体用,中国哲学中体用思想的源头跟易息息相关。《二程遗书》第十一卷还提到:“咸恒体用也,体用无先后。”[9](P166)“咸恒”是《易经》的下半部开头两卦:“咸,序卦有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义,有所错,天地万物之本,夫妇人伦之始,所以上经首乾坤,下经首咸继以恒也。”[10](P123)

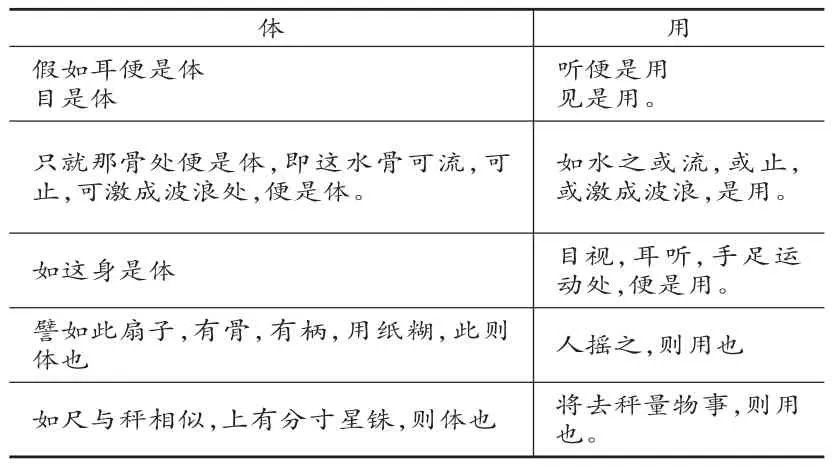

到了朱熹,“体用”思想得到了极大的发挥,他可谓是体用思想的集成者。朱熹对“体”与“用”的含义,通过了一些形象的比喻来说明[11](P101),如表1所示:

表1 朱熹体用思想形象说明表

从此处看,中国哲学中的本体与西方哲学之 “本体”(Being)大不相同。在中国哲学中,“体”之义的要点在于,“体”与本身的变化、用途相对,而不是从对现象所下的判断入手,进入纯粹的概念范畴世界,并且讨论其构成,讨论概念世界的基本原理——这是纯粹的形而上,与中国哲学之形而上含义不同。

朱熹对“体”与“用”的含义较深刻的说法是:“合当底是体”“人只是合当做底便是体,人做处便是用。”[11](P102)这里包含一种应然,“体”中蕴涵着应然的价值判断。

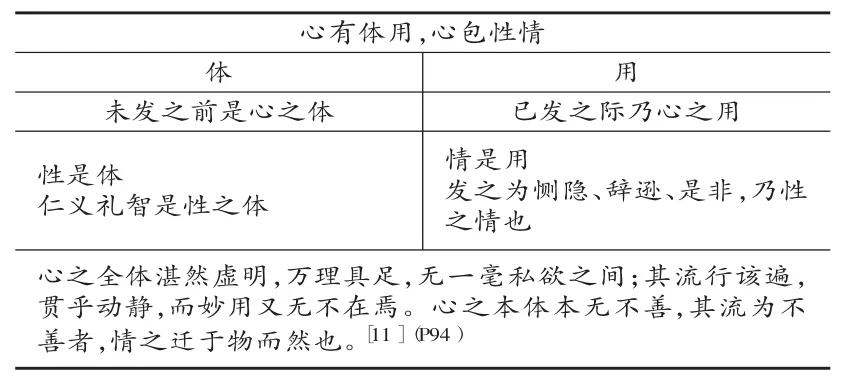

朱熹的体用思想大体从道体与心体两方面来说,如表2所示:

表2 朱熹体用思想“道体与心体”说明表

朱子道之体用是对整个宇宙人生来说的,他虽认为体用一源,但同时也指出:“然则所谓一源者,是岂漫无精粗先后之可言哉!”[11](P672)在中国哲学的体用问题中,也深入道德伦理世界,朱熹在完善二程的“忠恕体用说”后提出:“忠是体,恕是用;忠者天道,恕者人道”;“天道是体,人道是用”;“只是一个物事”,“动以 ‘天’之‘天’,只是自然”。[11](P672-674)具体如表3所示。

表3 朱熹“心之体用”说明表

朱熹的体用说是中国哲学体用思想的代表,他还详细讨论了中国哲学本体论的核心是“道本体”与“心本体”,这也可以说明,中国哲学中的本体论其实是围绕体用展开的。

三、中西方本体论差异的根源

最早将Ontology翻译成“本体论”的是日本人,而中国沿用了这译名,把Ontology中的“on”译为用中国哲学中的“本体”。上文已述,由于“本体”原本就具有中国哲学的精髓,这就造成后来中西哲学界对本体论问题的混淆。

首先,中西本体论讨论的或所涉的领域不同,从柏拉图的“相”论讨论,以及黑格尔通过思维概念去把握真理的方式去看,西方的本体论是讨论人的思维方式的,是属于意义世界的。虽然西方本体论不否认这种意义世界与现实世界存在关联,但西方本体论以能否从现象界中分离出纯粹思维的领域作为本体论思考的前提。这与中国本体论思考的领域是很不相同的,中国本体论思考的是宇宙、人生、意识世界和道德世界的整体,人的思维方式也包括其中,从这里看中国本体论比西方本体论的领域宽泛得多。

其次,中西方本体论的内容不同,西方本体论是讨论诸“是”之间的关系问题,主要是“共相”与“殊相”关系问题,而中国本体论讨论的关键问题是体用问题,中国哲学在本体论中似乎涉及共相与殊相问题,如道与万物,但主要是视全体为道,并且道体本身是无法用概念来表达的,因此就体用思想本身不是共相与殊相的概念思维,当然不是中国本体论所要讨论的问题。中国哲学本体论的重心在心性本体,如朱子讲心体时说“未发之前是心之体,已发之际乃心之用。”“性是体,情是用”。这里“未发”与“已发”很明显不是“共相”与“殊相”关系,也不是讨论概念间的关系问题。

再次,讨论中西方本体论内部方法不同,西方本体论主要用的是逻辑方法,像柏拉图的《巴门尼德篇》主要是用逻辑辩论的方法,黑格尔更是采用逻辑的方法来建立本体论。而中国哲学本体论内部体与用的关系不是通过逻辑来构建的,具有自然而然的特性,并且对本体的了解主要是体悟式的,是一种直接的、整体的把握,并没有论证本体存在的问题,更没有像西方本体论思想的那种明显的演变过程。

还有对讨论重点的区别,在西方本体论中重点在“真”即是否“真实”的问题。中国哲学中的本体论重点是道德问题,心本体中的“性体,情用”“忠体恕用”均是道德问题,在中国哲学中对“体”的讨论为道德树立了根基。

四、融通中西本体论的努力

以上可以看到这是东西方两个不同的文化传统问题,但是为了能够为中国哲学定位,能与西方哲学进行对话,以及使中国哲学在现代社会环境中重新焕发生命力,近现代中国哲学界做出了很多努力。冯友兰认为:“研究‘存在’之本体及‘真实’之要素者,此是所谓‘本体论’(Ontology)。”[12](P4)所谓“个体是一个殊相,它的性质就是寓于其中的共相,所以在每一个体中都有殊相和共相的矛盾”,哲学中对待它的路子就是本体论;针对“每一个体既然是一个个体必定认为它自己是主体,别的东西都是客体,这是又一矛盾,主观和客观的矛盾”,哲学中对待它的路子是认识论;“人的特点是他自觉有这个事实”,哲学中对待的路子是伦理学。[13](P16)“道学家从伦理的路子开始,道学家也不是完全不要本体论的路子,没有本体论的分析,共相和殊相的矛盾是不能搞清楚的。事实上朱熹就是中国哲学史中的一个最大的本体论者。”[13](P16)用现代哲学的话来说,道学的中心问题仍然是关于一般和特殊的问题。“理”是一般,“气”或“器”是特殊。[13](P148)可见,冯友兰了解西方本体论的讨论方式,并从这角度来诠释朱子之学,但是否已顺着中国哲学的本身特点去建构中国哲学体系,却是值得深入探究的一件事。

熊十力入佛宗儒,晚年著《体用论》,专论体用之学。他明论 “专以解决宇宙论中之体用问题”。而对“本体”,他认为有四义:“一、本体是万理之原,万德之端,万化之始。二本体即无对即有对,即有对即无对。三、本体是无始无终。四、本体显为无穷无尽的大用,应说是变易的。然大用流行毕竟不曾改易其本体固有生生、健动,乃至种种德性, 应说是不变易的。”[14](P13)“体者,宇宙本体之省称”,“用者,则是实体变成功用功用则有翕辟两方面,变化无穷,而恒率循相反相成之法则,是名功用。”“学者不可向大用流行之外,别求实体。”“问:‘云何说体用不二?’答:‘实体自起变动而成为大用,汝道体用是二否?譬如大海水自起变动而成为众沤,汝道大海水、众沤是二否?’”[14](P30)

熊十力的体用论,其思路承自宋明,他说的本体,即为中国哲学固有的“本体”含义,与西方之“本体”无关。因此,熊十力与冯友兰的理路并不相同,此公案可见牟宗三的一段回忆:

当吾在北大时,一日熊先生与冯友兰氏谈,冯氏谓王阳明所讲的良知是一个假设,熊先生听之,即大为惊讶说:“良知是呈现,你怎么说是假设!”吾当时在旁静听,知冯氏之语底根据是康德。而闻熊先生言,则大为震动,耳目一新。吾当时虽不甚了了,然“良知是呈现”之义,则总牢记心中,从未忘也。[15](P184)

后来,牟宗三自己通过康德哲学来沟通中西哲学,并立足中国哲学消化西方哲学。他认为西方“无论自何路入,皆非自道德的进路入,故其所讲之实体、存有或本体皆只是一说明现象之哲学(形而上学)概念,而不能与道德实践使人成一道德的存在生关系者”,“其唯一例外是康德。”[15](P184)牟宗三指出,亚里士多德的本质体性一词,与中国哲学中的“性体”有差别:“亚里士多德有essence一词,此词通常译为‘本质’或体性,此似是可类比儒者所言之‘性体’然实则不类,盖此词若作名词看,其实指是一类概念(class-concept),又是一方法学上之概念,可以到处应用,而儒者所言性体则不是一类概念。”[15](P42-43)因此上文说所的亚里士多德认为本质是本体,此本体与中国哲学之本体还是不同的。“心体”与“性体”为一而不为二的,“客观地言之曰性,主观地言之曰心”[15](P44-45)。

中西方本体论的差异,是沟通中西方哲学的现实动力。但是,因中西文化的巨大差异,沟通本体论的努力颇为艰辛。叶秀山认为:“西方哲学-形而上学传统,经过了漫长岁月的发展,越来越深刻地悟出了它的反面,中国哲学没有这个传统,但不可以说没有形而上学涉及的‘问题’。”[16](P99)葛兆光也表达了类似的忧患:“要完全接受西洋的标准来谈中国,似乎有些尴尬,如果不对西洋的哲学概念加以修改,严格沿用西洋哲学现成术语的内涵外延,多少会有些削足适履。如果不对中国的思想与知识进行一些误读和曲解,多少会有些圆柄方凿,所以我想中国古代的知识和思想是否能够被哲学史描述,实在是很成问题。”[17](P5)

五、结语

应该看到,本体论问题在中西方实质是两种不同的思维方式:在中国哲学立场上来说的本体论基本上是中国传统哲学的体用论,与西方传统之Ontology是不同的进路;西方之本体论,实质是有关“Being”或者“是”的学问,是与经验世界分离来思考的。用西方哲学的分析方法来研究中国哲学,能看到中国哲学中的范畴体系,似乎有本体论的形态,但毕竟不是中国哲学的原味或要点,中国哲学应该有自己纯正的阐释,应建立一种符合自身特质的中国哲学体系,这是讨论中西本体论之不同带来的极为重要的启示。

[1](古希腊)柏拉图.巴曼尼得斯篇[M].陈康,译注.北京:商务印书馆,1985.

[2]俞宣孟.本体论研究[M].上海:上海人民出版社,2005.

[3](古希腊)亚里士多德.形而上学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1997.

[4](德)格奥尔格·黑格尔.哲学史讲演录 (第4卷)[M].贺麟,王太庆,译.北京:商务印书馆,1996.

[5](德)伊曼努尔·康德.纯粹理性批判[M].邓晓芒,译.杨祖陶,校.北京:人民出版社,2004.

[6]张文智.《周易集解》导读[M].济南:齐鲁书社,2005.

[7](宋)朱熹.朱子全书(第24册)[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[8](宋)程颢,程颐.二程集[M].王孝渔,点校.北京:中华书局,1981.

[9](宋)程颢,程颐.二程遗书[M].潘富恩,导读.上海:上海古籍出版社,2000.

[10](宋)程颐.周易程氏传[M].王鹤鸣,殷子和,整理.北京:九州出版社,2010.

[11](宋)黎靖德.朱子语类[M].王星贤,点校.北京:中华书局,1986.

[12]冯友兰.中国哲学史[M].上海:华东师范出版社,2000.

[13]冯友兰.中国哲学新编(下卷)[M].北京:人民出版社,2007.

[14]熊十力.体用论[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[15]牟宗三.牟宗三先生全集(第5册)[M].台北:联合报业文化基金会,2003.

[16]叶秀山.中西智慧的贯通——叶秀山中国哲学文化论集[M].南京:江苏人民出版社,2002.

[17]葛兆光.思想史的写法——中国思想史导论[M].上海:复旦大学出版社,2004.

【责任编辑:赵 伟】

B26

A

1004-518X(2015)12-0018-05

教育部人文社会科学研究基金青年项目“《华严疏钞》的文献研究”(12YJC2H302)、浙江省哲学社会科学规划项目“《天台三大部》的文献与义理研究”(15NDJC096YB)