区域经济共生发展理论及实证研究——以中部地区为例

2015-08-28黄小勇陈运平肖征山

■黄小勇 陈运平 肖征山

区域经济共生发展的基础层包括了三个维度:共生利益、共生资源和共生价值,而共生利益维度主要是由区际共生和代际共生组成,制度共生和生态共生构成了共生资源维度,共生价值维度主要包括普惠共生和低碳共生。这正是区域经济共生发展的本质拓展到了关键层次,因为区域经济共生发展就是在区际共生和代际共生的利益基点上,有效地整合了制度资源和生态资源,达到普惠和低碳共生的目标。这些核心层因子对区域经济共生发展的影响是巨大的,本文根据核心影响因子构建了影响区域经济共生发展水平的系统模型,并收集和整理中部地区的数据对这一模型进行了实证研究。

一、文献综述

国外学者开创了共生理论的研究,并把该理论从生物学领域不断延伸和拓展到医学、农学和经济学等研究领域。其中,经济学领域集中研究了工业共生与产业共生问题,特别是共生理论框架下的产业共生研究方面,提出了更加具体的产业共生模式、产业共生评价和产业共生载体。在产业共生模式方面,石磊等梳理出四种典型的铝工业产业共生模式,即单核心依托型、双核心共栖型、同质集群型和全谱系型,并且借鉴商业模式的划分准则辨识了世界范围内六种产业共生模式:丹麦卡伦堡模式、美国模式、英国模式、日本模式、韩国模式和中国模式。[1]刘光富等提出了产业共生形成的“顶层规划、自组织和政府促进”三种驱动模式,认为需要实现物质从“生产领域——消费领域——生产领域”的闭环流动,以促进循环型社会与生态文明型城市建设的发展。[2]产业共生评价方面,主要是通过设计评价指标体系来对产业共生进行评价。李清慧从交换的市场机制出发,运用基于主体建模的方法构建了废物交换的模型框架,并且基于Swarm平台进行了仿真分析。[3]杨丽花用簇系数、平均最短距离、传递性以及核心-边缘结构来衡量生态工业园的组织结构和网络结构稳定性。[4]孙博利用Logistic模型分析共生模式对系统稳定性的影响,同时利用博弈论分析了共生策略对系统稳定性的影响。[5]在产业共生载体方面,唐玲以天津泰达生态工业园为例,利用网络的结构分析找到园区现阶段所存在的问题。[6]刘晶茹等提出了农工共生型生态产业园的概念,这是集园区周边各类型农业相关企业、合作组织、农民、乡镇及农田为一体的一种“社会——经济——自然”复合区域产业共生体系,其可以提升区域整体的生态效率。[7][8]

上述文献为本文的研究提供了丰富的理论基础和方法论。但是,以上大部分文献只单纯研究产业共生的模式、评价方法或者某个载体,站在区域角度研究区域经济共生问题的文献较少,而利用我国和中部地区的数据实证研究区域经济共生发展的文献较为鲜有。

二、区域经济共生发展的影响逻辑

区域经济共生发展的提升,会受到诸多因子的影响,根据区域经济共生发展的基本理念、理论本质和探索性因子分析,可以发现其中最直接的是普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生六大影响因子。这六大因子对区域经济共生发展的影响机理,主要由影响逻辑来体现。

影响逻辑主要是指普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生六大因子对区域经济共生发展的数理逻辑影响,其从数理逻辑方面论证这六大因子对区域经济共生发展的影响关系。现假设区域经济共生发展综合评价指数为Y,普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生分别为F1、F2、F3、F4、F5、F6, 根据基本理念和理论本质我们可以把它们的关系记作Y=f(F1、F2、F3、F4、F5、F6)。

根据前面的基本理念、理论本证和探索性分析原理,显然有∂Y/∂Fi>0(i=1,2,3,4,5,6),这说明区域经济共生发展会随着普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生六个因子中任何一个因子的增大而增大。可见,要提高区域经济共生发展水平,可以从其单个影响因子入手,大力提升普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生中的任何一个。

同时,根据前面的论证,我们也可以得到∂2Y/(∂Fi∂Fj)>0、∂3Y/(∂Fi∂Fj∂Fk)>0, 依次直到∂6/(∂F1∂F2∂F3∂F4∂F5∂F6)>0(这里,i≠j、i≠j≠k,i,j,k=1,2,3,4,5,6)。这说明区域经济共生发展受到普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生的共同作用,并随着它们的增大而增大。可见,要提高区域经济共生发展水平,应该从其共同影响因子上入手,综合提升普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生的水平,达到合力作用,大大减少影响因子之间的摩擦从而提升综合影响力。

在此基础上,可以构建区域经济共生发展综合评价体系,把普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生六大因子作为二级指标,并加以延伸和拓展,使指标体系延伸到四级,并最终测算出普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生六大因子的指标水平,最后应用加法合成法来进行测算区域经济共生发展综合水平,即K=Fi(i=1,2,3,4,5,6),其中,K表示区域经济共生发展水平,λ表示各因子的权数,F表示六大因子。这一综合水平体现了区域经济共生发展水平的高低,计算值越大说明区域经济共生发展度较高,六大因子的协调能力越强,产生的合力越大。

三、模型构建与替代变量

(一)模型构建

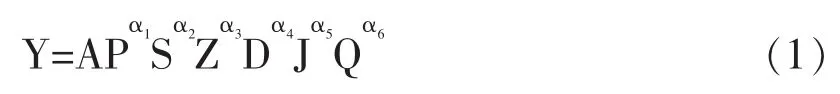

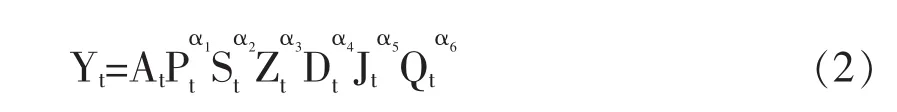

由上文分析可知,影响区域经济共生发展水平高低的主要因素有普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生,而且这些因子会通过相应的指标作用于区域经济发展过程,从而影响共生发展价值体系。为此,可以借鉴新古典经济增长的C-D生产函数Y=AKαH(1-α)模型,对区域经济共生发展进行模型构建。在此,影响区域经济共生发展的普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生分别用P、S、Z、D、J、Q来表示, 并可以写成Y=F(P,S,Z,D,J,Q),结合柯布-道格拉斯生产函数, 用A表示共生弹性,α1、α2、α3、α4、α5、α6分别表示各因子的重要性程度。 其中,α1、α2、α3、α4、α5、α6∈[0,1],而且α1+α2+α3+α4+α5+α6=1。因此,构建区域经济共生发展模型为:

考虑到一国或地区经济共生发展的动态性和持续性,引进时间因素,生产函数进一步变为:

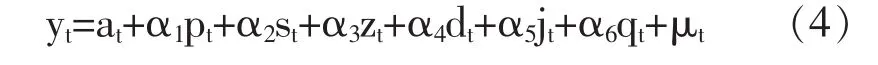

对上式取对数,并考虑一国或地区经济共生发展的随机性,引入随机项,得到:

(二)替代变量

1.用服务业增加值占比作为区域经济共生发展水平的替代变量。本文选取服务业增加值占比来衡量区域经济共生发展水平,是因为服务业是经济高级化的重要标志,也是典型发达国家和地区经济共生发展的重要标志,体现了产业发展的生态性、循环性和现代性。服务业包括生产型服务业、生活性服务业、公共服务业等。生产型服务业体现了制造业和服务业之间的共生水平,生活性服务业体现了服务业与居民消费之间的共生关系,而公共服务业更体现了服务业与居民生活之间的共生关系。因此,服务业从整体上体现了产业、企业、生态、生活之间的共生关系,是人、自然、产业、城市之间共生关系的综合体现,其可以在一定程度上体现区域经济共生发展的水平。

2.用高铁里程占比作为衡量区际共生的主要指标。高铁里程占比即每单位区域面积所承载的高铁里程,其缩短了区域之间的距离,速度和效率将成为区域间未来发展的关键因素,而高铁经济将成为未来区域经济一体化的关键内容,为进一步深化区际合作提供了坚实的硬件基础。而且,高铁建设直接带动区域间现代物流产业的发展,促进物流、信息流、人流更有效的畅通。因此,高铁对服务业发展具有重要的带动作用,对促进区域经济共生发展具有直接影响。

3.用人均高中受教育程度来衡量代际共生。代际共生主要是为了实现代际传承,而教育是做好代际传承的关键,而且教育属于公共服务业,能直接促进服务业的发展,从而增加服务业价值。

4.用人均二氧化碳排放量作为低碳共生的替代变量。人均二氧化碳排放量集中体现了低碳生产、低碳生活和低碳消费,而且与服务业有着紧密的关系,能够在一定程度上代表低碳服务业产业发展情况。

5.用市场化进程指数作为制度共生的替代变量。参考由樊纲、王小鲁、朱恒鹏编制的《中国市场化指数》的数据[9],这一数据集中体现了制度共生内涵,可以作为制度共生的替代变量,而且市场化指数也集中体现了公共服务政策的贡献。

6.用人均高新技术产业增加值作为衡量生态共生的变量。高新技术产业拥有高技术、集约型、零污染等特点,是生态产业的集中体现,是生态与经济融合的典范。因此,用人均高技术产业增加值作为生态共生的变量具有重要的意义。

7.用人均可支配收入作为衡量普惠共生的变量。普惠共生主要体现在发展民生方面,经济发展成果能够为所有人共享,而这一指标可以用人均可支配收入来体现,而且人均可支配收入的增加,能够增加消费能力,从而促进服务业的发展,进而提升区域经济共生发展水平。

四、实证分析

除了市场化指数来源于《中国市场化指数》的数据[9],其他数据均来自于《中国统计年鉴》和中部地区各省份统计年鉴。选取全国、中部地区2004—2013年的十年数据进行实证分析。

(一)相关分析

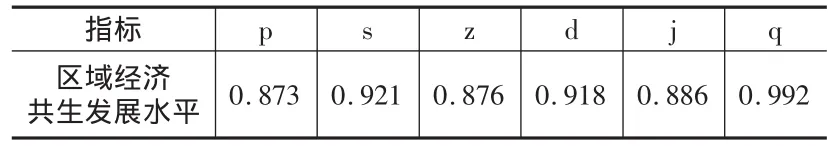

要实证分析普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生对区域经济共生发展的作用,主要是要确定好人均可支配收入、人均高新技术产业增加值、市场化进程指数、人均二氧化碳排放量、人均高中受教育程度、高铁里程占比等替代变量对服务业增加值占比的影响程度,即进行关联性分析。为此,采用皮尔森的相关系数,用SPSS13.0软件对这些变量进行关联分析。

表1 摇区域经济共生发展水平与共生因子的相关关系

由表1中相关系数的实证分析结果可知,区域经济共生发展水平 (服务业增加值占GDP的比重)与人均可支配收入、人均高新技术产业增加值、市场化进程指数、人均二氧化碳排放量、人均高中受教育程度、高铁里程占比的相关系数 分 别 达 到 0.873、0.921、0.876、0.918、0.886、0.992。由此可知,普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生的各个替代变量与区域经济共生发展水平有着高度的正相关关系。

(二)中部地区经济共生发展水平的回归分析

为实证分析普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生对区域经济共生发展水平的贡献,本文将时间序列数据的模型设定如下:其中,t代表年份,μ是误差项,μt~N(0,σ2)。

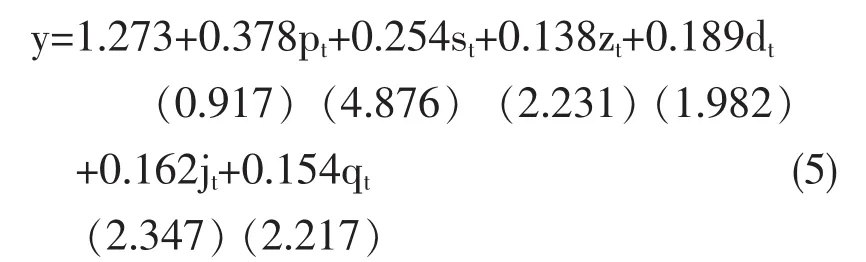

用普通最小二乘法对中部地区经济共生发展替代变量的数据进行线性回归,回归结果如下:

R2=0.985,=0.961,F=1562.34,DW=2.132

通过对中部地区近十年的数据进行模拟可以看出,R2和可决系数都接近于1,说明回归方程拟合度较高,能够较好地解释区域经济共生发展的各影响因子对区域经济共生发展水平的影响。而且,F统计量较大,说明对数化后的服务业增加值比重与区域经济共生发展各因子的替代变量具有显著的线性关系。由DW统计量可知,其值与2较为接近,各替代变量之间不存在多重共线性,能够较好地综合解释因变量的动态变化。从各统计量的t显著性检验数值来看,各个解释变量都能很好地解释因变量,说明替代变量的选择性较好,而且对区域经济共生发展水平的解释性较强。

从回归结果可以看出,各个变量的回归系数都能够较好地解释各自对区域经济共生发展水平的影响。人均可支配收入、人均高新技术产业增加值、市场化进程指数、人均二氧化碳排放量、人均高中受教育程度、高铁里程占比对服务业增加值占比的弹性系数分别是0.378、0.254、0.138、0.189、0.162、0.154, 其中最大的是人均可支配收入对服务业增加值占比的弹性,它说明人均可支配收入每上升1个百分点,服务业增加值占比会上升0.378个百分点,最小的是市场化进程指数的弹性,它说明市场化进程指数每上升1个百分点,服务业增加值占比只会上升0.138个百分点。如果从上面所说的区域经济共生发展的六个方面来看,普惠共生对区域经济共生发展水平的影响最大;区际共生主要是硬件设施建设,中部地区高铁里程与发达地区相比较存在较大差距,因此其对区域经济共生发展水平的提升作用较小;制度共生水平排在最后,因为中部地区市场化指数本就落后于全国平均水平,因此对区域经济共生发展水平作用较小。

(三)中部地区与全国经济共生发展水平的比较分析

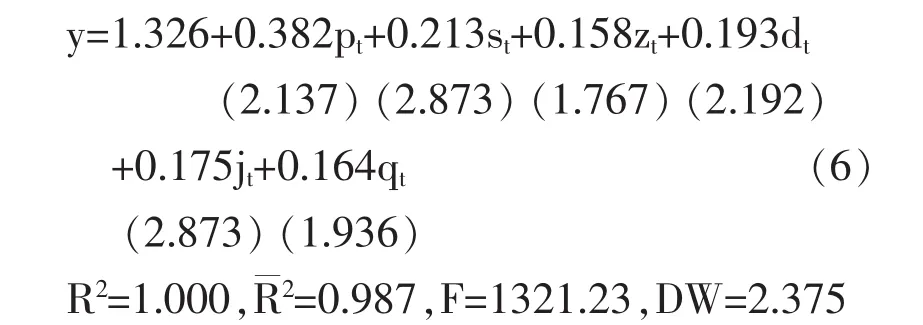

选择同上文分析中部地区情况相同的模型,用普通最小二乘法对全国相同年份相同的指标进行线性回归,回归结果如下:

从回归结果可以看出,所有的解释变量对区域经济共生发展水平的解释性强,人均可支配收入、人均高新技术产业增加值、市场化进程指数、人均二氧化碳排放量、人均高中受教育程度、高铁里程占比对服务业增加值占比的弹性系 数 分 别 是 0.382、0.213、0.158、0.193、0.175、0.164。从全国来看,起最大作用的还是普惠共生的替代指标人均可支配收入,其弹性系数达到了0.382,其次是生态共生的替代变量人均高新技术产业增加值,接下来分别是低碳共生、代际共生、区际共生和制度共生。把中部地区的弹性指数与全国平均水平进行比较可以发现,中部地区除了生态共生对区域经济共生发展的作用超过了全国平均水平外,其他指标都低于全国平均水平,尤其是在市场化指数的完善方面。

五、结论及建议

通过对影响中部区域经济共生发展的六大因子的实证分析可以发现:第一,普惠共生、生态共生、制度共生、低碳共生、代际共生和区际共生与区域经济共生发展有着密切的关联性。第二,衡量区域经济共生发展的多个变量对其贡献虽然大小不一,但是所有因子的贡献都是正向效应。从六个替代变量来看,影响最大的是人均可支配收入,其次是人均高新技术产业增加值,最小的是市场化进程指数;从六大因子来看,最大的是普惠共生,其次是生态共生,然后是低碳共生、代际共生、区际共生和制度共生。根据与全国平均水平比较的情况可以看出,中部地区具有生态优势,但是在制度共生方面存在劣势,因此中部地区在市场化方面要提升自身的水平,进一步深化改革。同时,要加大力度争取高铁项目,使中部地区拥有具有高紧密度和符合一体化要求的高铁体系。

[1]石磊.中国产业共生发展模式的国际比较及对策[J].生态学报,2012,(12).

[2]刘光富.产业共生研究综述:废弃物资源化协同处理视角[J].管理评论,2014,(5).

[3]李清慧.基于主体建模的废物交换模型与仿真分析[J].环境科学研究,2012,(11).

[4]杨丽花.基于社会网络分析法的生态工业园典型案例研究[J].生态学报,2012,(13).

[5]孙博.矿区生态产业共生系统的稳定性[J].生态学报,2012,(10).

[6]唐玲.生态工业园区共生网络的结构分析:以天津泰达为例[J].中国人口资源与环境,2014,(2).

[7]刘晶茹.农工共生型生态产业园的构建——以郑州经开区为例[J].生态学报,2015,(14).

[8]钟业喜.赣南等原中央苏区生态补偿政策研究[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2013,(4).

[9]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数[M].北京:经济科学出版社,2010.