高校“概论课”教学“认知体系”向“信仰体系”转化的路径研究

2015-06-01陈爱华

陈爱华

摘 要:高校“概论课”基本实现了教材体系向教学体系、认知体系递进转化。在此基础上,教师要进一步引导学生“认知体系”向“信仰体系”的转化。信仰比认知更持久稳定,因此“信仰体系”的构建才是“概论课”的目的和意义所在。在这个转化中,要坚持教师示范原则、双面引导原则和隐性渗透原则,从教学目标、教学内容、教学方法方面加以改进。其中,确立信仰教育教学目标是前提,实践教学是关键环节,情感教育是催化剂。

关键词:概论课;认知体系;信仰体系;转化

高校“概论课”的理论体系、教材体系、教学体系、认知体系、信仰体系是逐层递进的关系。2006年“05方案”统一了全国高校思政课教材,标志着思政课已经实现了从理论体系向教材体系的转化。近年来,思政界教学研究富有成效,基本实现了教材体系向教学体系、认知体系的递进转化。但是思政课还需要进一步探索如何引导、帮助学生实现从“认知体系”向“信仰体系”的转化。如何深刻认识“认知体系”向“信仰体系”转化的必要性?引导学生“认知体系”向“信仰体系”转化的途径是什么?这些是当前高校“概论课”教师面临的重要任务。

一、“概论课”教学“认知体系”向“信仰体系”转化的必要性

(一)“认知体系”和“信仰体系”的概念解读

认知是与情感、意志相对应的心理学概念,泛指全部认识过程的总称。建构主义认为,学习不是被动接收信息,而是根据自己原有的认知结构(知识结构、背景经验)对外部新信息进行主动选择、编码、加工和处理,从而形成新认知的过程。学生的认知体系以教学体系为基础和原材料,是对教学体系的反映,但这种反映不是“照镜子”式的直接反映,而是以自己的认知结构和经验背景对教师的教学体系进行重新建构,形成生动的、多样化、个性化的认知体系。“概论课”教学中学生“认知体系”主要是关于马克思主义理论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论构成的体系。认知体系从教学体系中延伸出来,但又不完全为其所限定;认知体系是教学体系的出发点,但又不是教学体系的最终目的,其最终目的是学生的“信仰体系”。

信仰是人们对最高层次和最核心的观念坚信不疑并身体力行的心理态度和精神状态。“概论课”教学的信仰是指马克思主义信仰,是有机结合在一起的多种信念的体系,包括对马克思主义的信仰、对社会主义的信念、对改革开放和社会主义现代化建设的信心、对中国共产党的信任,即“四信”。对马克思主义的信仰主要是指马克思主义世界观和方法论,它在马克思主义信仰体系中居核心地位,统摄着其他三个层次;对社会主义的信念是在现实社会主义运动中的社会政治信念,主要表现为相信社会主义制度的优越性,相信社会主义制度必然胜利;对改革开放和社会主义现代化建设的信心,实质是相信中国走社会主义道路的正确性,相信在社会主义中国实现现代化的必胜信心;对中国共产党的信任是马克思主义信仰的表现和现实落脚点,它主要表现为相信党和政府领导的正确性并拥护党的各项方针政策。马克思主义信仰体系的四个方面构成内容丰富、层次不同的体系。

(二)“认知体系”向“信仰体系”转化的必要性

必须引导学生“认知体系”向“信仰体系”转化,首先是因为信仰比认知更持久稳定,对人的影响更大。从内部机制来说,信仰是知、情、意、信的有机统一体。知,即认知,是主体对信仰对象的了解和认识,表现为观念或理论。认知是信仰的基础,任何信仰都要以认知为前提和基础。人们必须在对某种事物、理论、主义有所了解之后才可能认可、信仰它。马克思主义信仰建立在对马克思主义理论深刻认识的基础上。作为非科学信仰的宗教,也是建立在对信仰对象的非科学认知的基础之上。但是认知既不是信仰的核心更不是信仰的全部内容。除了认知,信仰还有动力因素——情感、保持因素——意志、核心因素——相信。信仰是以相信为核心的知、情、意、信的有机体。信仰是认知的深化和提升。

必须实现从“认知体系”向“信仰体系”转化,也是由我国教育培养目标和“概论课”课程的特殊性决定的。我国是社会主义国家,马克思主义是我国主导意识形态,我国教育要培养的是又红又专的社会主义合格建设者和可靠接班人。教育可以分成两类,一是关于知识和技能,二是关于价值观、信仰。其他课程主要是向学生传授知识和技能。而高校思想政治理论课主要是传递价值观、政治观、马克思主义信仰。其中,“概论课”政治性、理论性最强,它的目的就是要引导大学生树立马克思主义信仰。可以说,“概论课”的本质就是马克思主义信仰教育。因此“概论课”教学必须实现“认知体系”向“信仰体系”的转化,使学生们树立马克思主义信仰而不仅仅了解马克思主义理论。

二、“概论课”教学中引导“认知体系”向“信仰体系”转化的原则

(一)教师示范原则

我国教育向来强调教师的言传身教。教师的言行对学生起着重要的榜样示范作用。高校思政课教师是对大学生进行马克思主义信仰教育的主体,必须要有坚定的马克思主义信仰。一方面,马克思主义信仰是思政课教师首要的素质和要求。教师自身信仰马克思主义,才能理直气壮地讲授马克思主义理论,才能感染、感动、说服学生。如果自己都不信仰马克思主义,言不由衷、言行不一,又如何说服学生呢?如果试图劝说学生相信自己都不相信的东西,教师不就成了“骗子”吗?另一方面,教师只有信仰马克思主义,才能有效引导学生从“认知体系”向“信仰体系”转化。引导学生“认知体系”向“信仰体系”转化是教师面临的艰巨的任务。只有当教师具备坚定的马克思主义信仰时,才能自觉地把自身的工作与共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想联系起来,深刻意识到自己所从事的思想政治理论课教学工作是为培养社会主义接班人服务的,平凡的、重复性的工作也就具有了伟大、神圣的意义;只有当教师具备坚定的马克思主义信仰时,才能深刻体会到自身工作的重要性和承担的重要历史使命,才能真正意识到思想政治理论课是国家传播马克思主义的主渠道和主阵地,为大学生成长成才所需;只有当教师具备坚定的马克思主义信仰时,才能以端正的教学态度、饱满的工作热情投入到教学工作中去,对工作中出现的挫折和困难不再怨天尤人,而是以极大的勇气去克服困难,想方设法实现教学目标。

(二)双面引导原则

正面引导是思想政治教育的重要原则。所谓正面引导,指在思想政治教育中选择正面的、积极的内容对学生进行引导,即以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人。正面引导有利于学生身心健康发展,有利于学生形成正确的世界观、人生观和价值观。由于长期以来思想政治教育强调正面引导,一些教师担心负面信息、反面案例不利于学生健康发展而对其采取回避态度。例如只讲改革开放取得的巨大成绩,不谈贫富差距、环境恶化等问题;只讲毛泽东的丰功伟绩,不谈毛泽东晚年的失误。但是现在是开放社会,大学生通过网络等媒体接触了海量信息包括负面信息,教师不讲不代表学生不知道,反倒会让学生觉得教师“不可信”。新形势下,教师不但要坚持正面引导,也要重视反面引导,即对反面的、负面的案例进行实事求是地剖析,对学生进行正确引导。例如,对于贫富差距问题,教师首先要承认当前中国贫富差距较大的事实,然后阐述贫富差距的大背景是全国人民普遍生活水平提高,最后还要重点说明党和政府正想方设法缩小贫富差距。腐败问题也是学生很关注的问题。教师首先要承认当前中国腐败问题比较严重,然后深刻剖析腐败的根源和本质,最后要用事实和数据说明党和政府反腐的决心及取得的成绩。

(三)隐性渗透原则

大学生正处于世界观、人生观、价值观形成过程中,他们追求自由平等,要求思想独立、信仰自由,不愿受束缚,不喜欢说教,对政治口号和意识形态灌输非常排斥。这也是大学生对思想政治理论课产生心理抵触和排斥的原因。而“概论课”是高校思想政治理论课中政治性、理论性最强的课程,其教学目的就是要培养学生的马克思主义信仰。为避免或减少大学生的抵触心理,“概论课”教学最好采用隐性渗透原则,不要直截了当地要求学生信仰马克思主义,而是将教学目的渗透于教学内容中,渗透在实践、视频、故事、音乐中,让他们从中受到启发、感染,达到“润物细无声”的功效,进而逐渐接受、认同马克思主义,最终实现“认知体系”向“信仰体系”的转化。

三、“概论课”教学中引导“认知体系”向“信仰体系”转化的途径

实现“认知体系”向“信仰体系”的转化,需要从教学目标、教学内容、教学方法等方面加以改进。其中,确立信仰教育教学目标是前提,拓展实践教学是关键环节,开展情感教育是催化剂。

(一)确立信仰教育教学目标,是“概论课”教学“认知体系”向“信仰体系”转化的前提

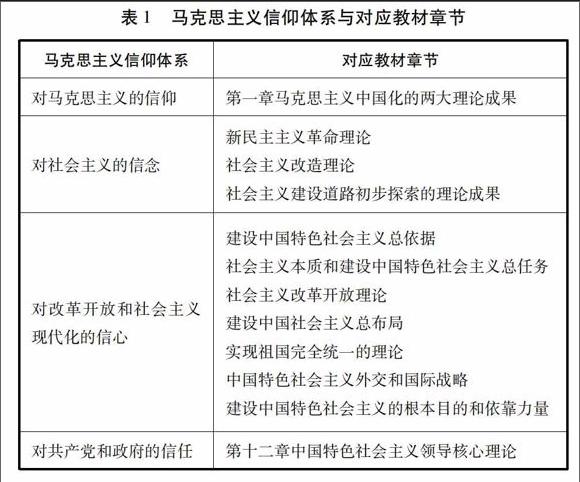

长期以来我们重视学生“认知体系”的构建,教学目标往往只是知识目标,即通过教学学生应该了解、掌握哪些知识点,却极少注重引导学生从“认知体系”向“信仰体系”的转化。对其他学科和课程来说,认知体系的构建或许是全部的教学目标,但是对“概论课”而言,认知体系不过是构建信仰体系的基础和手段,信仰体系的构建才是更高的目标。“概论课”课程教学从“认知体系”向“信仰体系”转化,首先教师要明确将马克思主义信仰教育作为教学目标,并认真分解、细化每章节的信仰教育目标。如上文所述,“概论课”其实就是马克思主义信仰教育,始终渗透、体现着“四信”,而不同章节则强调其中的某一方面(见表1)。

(二)情感教育是“概论课”教学“认知体系”向“信仰体系”转化的催化剂

情感是对事物和事物之间关系最为直接的态度和内心体验,在“认知体系”向“信仰体系”转化过程中起着催化剂的作用。正如列宁所说:“没有人的情感,就从来没有也不可能有人对真理的追求。”[1]情感教育是与认知教育相对应的概念,指“教育者满腔热情地进行教育活动,在教育过程中不仅注意诱发、激励受教育者的情感,使之处于最佳状态,而且把情感培养视为教育的目标之一”[2]。不少思政课教师认为,对马克思、毛泽东的消极情感是学生学习马克思主义、毛泽东思想的最大障碍。“概论课”的情感教育就是教师情感真实,富有感染力,辅之恰当的教学内容和手段,诱发、激发学生的情感,使之产生情感上的共鸣,消除学生们对马克思、毛泽东的消极情感,培养其对马克思、毛泽东的积极情感。

情感教育可以渗透在教学内容和教学手段上。在教学内容上,要紧扣教材补充感性材料,激发学生的情感。例如,高职院校不开设“马克思主义基本原理”课,因此“概论课”就应该补充介绍马克思生平和马克思主义的相关内容。试想,没讲清楚“马克思主义”怎能讲清楚“马克思主义中国化”?对“马克思”一无所知又怎能讲清楚“马克思主义”?当笔者讲到马克思出生以及初恋时,学生们觉得马克思可亲;当笔者讲到马克思17岁时写的“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么,重担就不能把我们压倒,因为这是为大家而献身”时,学生们佩服少年马克思的文采和胸怀;当笔者讲到马克思被西方评为“千年思想家”,学生们心向往之;当笔者大声朗诵《共产党宣言》片段“无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。全世界无产者,联合起来!”学生们心情澎湃,完全为马克思所折服,情不自禁地跟着朗读起来!当学生们对马克思有了一定的认识和好感后更容易接受马克思主义理论。又如,我们可以将毛泽东诗词作为学习、理解毛泽东思想的切入点。毛泽东诗词富有激情,极易受到学生喜爱。笔者在授课过程中引用、介绍了十几首毛泽东的诗词,让学生感受到一个才华横溢、豪气冲天、干劲十足的诗人毛泽东!诗词拉近了学生与伟人之间的距离,激发了学生对伟人的积极情感,为学生接收理论知识扫除了思想障碍。在教学手段上,应多采用音乐营造课堂气氛,激发学生情感。音乐拥有一种神奇的力量,它能调节听众的心理反应,影响听众的情绪和感受,形成强烈的情感共鸣,从而受到潜行默化的影响。在“概论课”课程教学中,笔者就播放了《太阳最红,毛主席最亲》、《十送红军》、《南泥湾》、《我的中国心》、《咱们工人有力量》、《唱支山歌给党听》、《春天的故事》、《爱我中华》、《没有共产党就没有新中国》等十几首脍炙人口的歌曲,效果良好。

(三)实践教学是“概论课”教学“认知体系”向“信仰体系”转化的关键环节

马克思主义认为,认识是主体在实践的基础上对客体的能动反映,实践是联系主体和客体之间的桥梁。马克思说:“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论,是一纯粹经院的问题。”[3]这一著名论断充分说明人们只有在实践中才能检验自己认识的真理性。学生的“认知体系”是以原有知识经验对教师传递的教学体系的重新建构,可能存在一定偏差、误差,这就需要在实践中去纠正这些偏差、误差。即使学生建构的“认知体系”是正确无误的,但是毕竟还处于“认知”层面,还需要在实践中去验证,才能加深对理论的理解和认识,才能真正对“认知体系”认同,产生感情并最终上升到信仰层面。正是在这个意义上,列宁说:“学习、教育和训练如果只限于学校之内,而与沸腾的实践生活相脱离,那我们是不会信赖的。”[4]

实践教学是与理论教学相对应的教学活动,“是把理论与实际、课堂与社会、学习与研究紧密联系起来,培养学生联系实际思考问题、运用理论分析问题、自主研究解决问题等实践能力的多种教学方式的总和”[5]。根据教育教学的场所不同,实践教学可分为课堂实践教学、课外实践教学和社会实践。例如,第七章“社会主义改革开放理论”就可以设计一次社会实践,让学生利用假期回家乡调研,用照片、数据等反映家乡改革开放的变化,从而坚定学生对改革开放和实现社会主义现代化的信心。又如,第十二章“中国特色社会主义领导核心理论”,可以设计一次课堂实践教学——“中共反腐倡廉的举措和成绩”,让学生们了解党反腐的决心、力度和取得的成绩,从而坚定学生对党的信心。学生在实践教学中研究、验证教材理论知识,继而实现从“认知体系”向“信仰体系”的转化。

参考文献:

[1]列宁全集,第20卷[M].北京:人民出版社,1987:255.

[2]刘戈,詹健.论情感教育在大学生思想政治教育中的作用与实践[J].湖北教育学院学报,2005(7):93.

[3]马克思恩格斯选集,第1卷[M].北京:人民出版社,1995:55.

[4]列宁选集,第4卷[M].北京:人民出版社,1995:283.

[5]吕志,黄紫华.面向社会实践育人——高校思想政治理论课实践教学探索[M].华南理工大学出版社,2009(9):8.