动词“爱”的语法化过程考察及分析

2015-05-04赵燕华

赵燕华

(广西师范大学 国际文化教育学院,广西 桂林 541004)

动词“爱”的语法化过程考察及分析

赵燕华

(广西师范大学 国际文化教育学院,广西 桂林 541004)

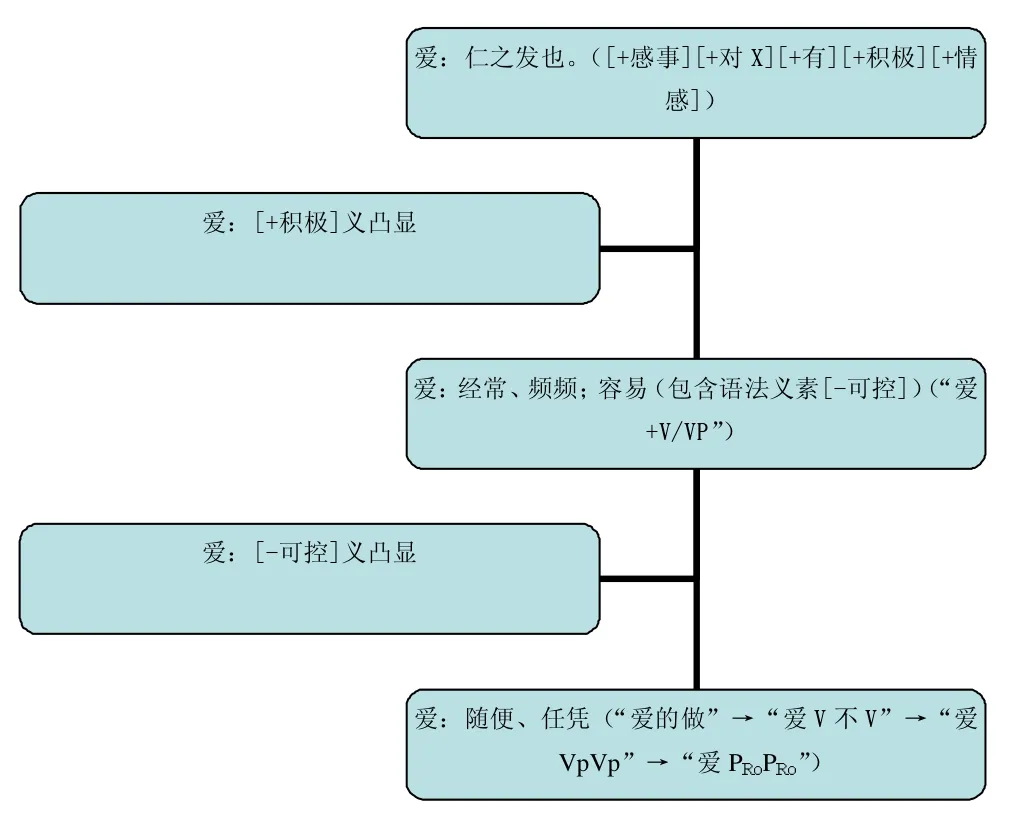

动词“爱”的语义发展沿着两条路径来进行。一条是在词义层面,表层义素[+积极]的凸显使动词“爱”发生了初步语法化,但这个语法化过程没有继续下去,初步语法化的结果又重新分析为实词;另一条是在语素义层面,语法义素[-可控]的凸显使“爱”的语素义进一步虚化,语法化过程得到延续。

爱;语法化;表层义素;语法义素

《现代汉越词典(第5版)》中动词“爱”有4个义项:①对人或事物有很深的感情。②喜欢。③爱惜;爱护。④常常发生某种行为;容易发生某种变化。前三个义项都有“喜欢”的意思在里面,但第四个义项很难看出与前三个义项之间的关系。《汉字源流字典》[1]576解释“爱”字时说:“喜爱则事易办,又引申为容易。”这样的解释未免流于主观。

那么对于现在常用的句式“爱V不V”,其中的“爱”该作何解释呢?《现代汉越词典(第5版)》对“爱V不V”的解释为“分别用在同一个动词前面,表示无论选择哪一种都随便,含不满情绪。”这里所解释的“随便”“含不满情绪”等意思是从哪里来的呢?武柏索等[2]、迟永长[3]认为“爱V不V”是由“如果爱V,那么就V;如果不爱V,那么就不V”这样两个假设关系和一个选择关系两层多重复句紧缩而成的,表示无论选择哪种都随便,还常常带有不满情绪。他们将这里的“爱”等同于“如果爱V,那么就V;如果不爱V,那么就不V”中“爱”的意义,即“愿意、喜欢”。李宗江[4]也认为“爱V不V”是由“爱V就V,不爱V就不V”减缩来的,但他认为减缩后,“爱”的意思发生了变化,有了“任凭、不在意”的意思,结构层次也发生了重新分析,变为:“爱V不V”。

如果说“爱V不V”是由“爱V就V,不爱V就不V”紧缩或减缩而来的,那么为什么会发生这种紧缩或减缩呢?目前还没有一个合理的解释。很多学者注意到“爱V不V”的“爱”已不再是表示“喜欢”的意思,而是有了“随便”“任凭”等意思,且“爱 V不V”结构带有不满意的情绪,这跟“爱V就V,不爱V就不V”是不相同的。所以我们认为,虽然在语义上“爱V不V”可以大致理解为“爱V就V,不爱V就不V”,但它们毕竟在结构和语义上都有不同之处,“爱V不V”的来源可能与“爱V就V,不爱V就不V”并没有直接的关系。

我们从义素分析的角度对动词“爱”的语义发展过程进行考察,旨在对以上问题作出合理的解释。

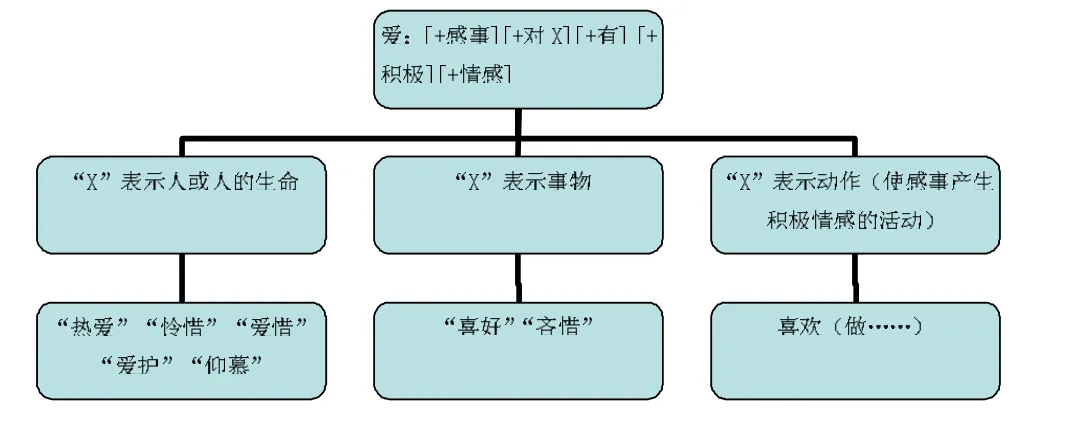

一、动词“爱”的基本义义素描写及分析

徐冶琼、王传毅[5]将“爱”的基本义分析为:“[+感事][+对人或物][+有][+很深的][+积极][+情感]”。我们认为,由于具体对象的不同,“爱”的情感深度是不一样的,因此,义素[+很深的]可以删去。此外,[+对人或物]是一个变量,随着语境的不同会表现为不同的值,因此我们将其表述为[+对X]。这样,我们对“爱”的基本义的语义描写就是:“[+感事][+对X][+有][+积极][+情感]”。[+对X]这个义素在不同的语境中被赋予的具体对象是不同的,由于具体所指对象的不同,“爱”可以表示多种意义。第一种情况是“X”表示人或人的生命,此时,“爱”可以表示“热爱”“怜惜”“爱惜”“爱护”“仰慕”等不同的意义。 如:

(1)《左传·隐公元年》:爱其母。(爱:热爱)

(2)韩愈《师说》:爱其子,择师而教之。 (爱:热爱)

(3)《战国策·西周策》:周君岂能无爱国哉?恐一日之亡国,而忧大王。(爱:热爱)

(4)《鹖冠子·能大》:一者,德之贤也;圣者,贤之爱也。 (爱:仰慕)

(5)《荀子·王制》:故君人者,欲安则莫若平政爱民矣。 (爱:爱护)

(6)《左传·僖公二十二年》:若爱重伤,则如勿伤。(爱:怜惜)

(7)文天祥《指南录后序》:国事至此,予不得爱身。(爱:爱惜)

当X指“亲人、好友或国家”时,“爱”表示“热爱”;当X指“圣人或有才德的人”时,“爱”表示“仰慕”;当X指“子民”时,“爱”表示“爱护”;当X指“弱势群体”时,“爱”表示“怜惜”;当X指“人的生命”时,“爱”表示“爱惜”。

第二种情况是“X”表示事物,此时,“爱”可以表示“喜好”或“吝惜”。 如:

(8)杜牧《阿房宫赋》:秦爱纷奢,人亦念其家。(爱:喜好)

(9)周敦颐《爱莲说》:晋陶渊明独爱菊。(爱:喜好)

(10)《论语·八佾》:子贡欲去告朔之饩羊。子曰:“赐也!尔爱其羊,我爱其礼。”(爱:吝惜)

(11)《孟子·梁惠王上》:百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。(爱:吝惜)

当“X”表示一般的事物时,“爱”表示“喜好”;当“X”表示主观上认为很珍贵、价值很高的事物时,“爱”表示“吝惜”。

第三种情况是“X”为动作。“爱”的这种用法在唐宋比较常用。李宗江[4]指出:“到了唐宋,‘爱’还常用来表示‘喜欢’,后面直接加上动词或动词短语。”如:

(12)拾得诗《嗟见(二)》:嗟见世间人,个个爱吃肉。

(13)《古尊宿语录》卷十五:爱问不爱答。

这两例中的“爱”都是表示喜欢(做……)。这里的“X”由于受动词“爱”的支配,在语义上必须满足“爱”的语义条件,才可以跟“爱”搭配。因此,表示动作的“X”一般是能够使感事产生积极情感的活动。

从图1我们可以清楚地看到动词“爱”的基本义语义分化情况:

图1 动词“爱”的基本义语义分化

二、表层义素[+积极]的凸显与动词“爱”的初步语法化

以上三种情况下的动词“爱”在语义上只是“X”的具体所指不同,其他义素都是相同的。动词“爱”的语义发展除了表现在[+对X]这一义素值的具体化之外,其他义素的隐现或凸显也会使“爱”的语义发生变化,这种变化首先反映在动词“爱”的语义弱化。

唐五代时期,“爱”可以表示“经常,频频”和“容易”[6]5,如:

(14)张文成《游仙窟》:细腰偏爱转,笑脸特宜嚬。(爱:经常,频频)

(15)《变文集》卷五:时时爱被翁婆怪,往往频遭伯叔嗔。(爱:经常,频频)

(16)施肩吾《晚春送王秀才游剡川》诗:第一莫寻溪上路,可怜仙女爱迷人。(爱:容易)

(17)《变文集》:卷一:阴坡爱长席箕掇,口(阳)谷多生没咄浑。(爱:容易)

我们从义素的角度来解释“爱”的这种意义是怎么产生的。从句法形式上来看,“爱转”“爱被翁婆怪”“爱迷人”“爱长席箕掇”的句法格式为“爱+V/VP”。如果“爱”表示“仁之发也”,根据前面的分析,这里的“X”是动作,那么“爱”就应该是“喜欢”的意思。但从语义上来看,“细腰偏爱转”是对动作的描写,而不是指爱好;“被翁婆怪”一般是不期望发生的事情;仙女“迷人”是其他人的感受,与仙女本人的喜好是没有关系的;“阴坡爱长席箕掇”描写的是植物的生长习性。因此,这里的“V/VP”都不是能够使感事产生积极情感的活动,所以“爱+V/VP”的语义需做重新分析。“爱转”“爱被翁婆怪”“爱迷人”“爱长席箕掇”的语义重心在“爱”后面的“V/VP”,“爱+V/VP”这一句法格式使得“爱”的动作义弱化,句法上置于“V/VP”前的一般是副词性词语,因此,“爱”的副词性义素[+积极]得到凸显。凸显后的[+积极]不再用来修饰义素[+情感],而是用来强调动作发生得频率或几率。在事情发生的频率上“积极”就是“经常,频频”,在事情发生的机率上“积极”则是“容易”。同时,由于[+积极]不再修饰[+情感],这里的动作便不再是“使感事产生积极情感的活动”,反而成了使感事产生非积极情感,甚至是消极情感的活动。在这里,动词“爱”的表层义素得到凸显的只是[+积极],其他表层义素隐藏起来。由于凸显的义素[+积极]是副词性义素,所以这里的“爱”表现出来的也是副词的性质。这可以看作是动词“爱”的初步语法化。

“爱”的这种义项在现代汉语里保留了下来。如:

(18)秦兆阳《姚良成》:“咋不是!那坏蛋们尽压低价钱,不卖,果子搁着爱坏;卖,不合算。”

(19)王戴全《18岁的养女与养母情断金陵》:准备了足够用2年的整整一箱常用药,还有体温表什么的,这孩子总爱感冒。

(20)老舍《女店员》:哼!爱掉眼泪还有理呢!我看哪,咱们该回家说一声去吧?

(21)老舍《四世同堂》:可是,长顺已结了婚,而且不久就可以作父亲,(太太已有了孕)已经不象先前那么爱生气,爱管闲事,和爱说话了。

例(18)至(20)中的“爱坏”“爱感冒生病”“爱掉眼泪”“爱生气”“爱管闲事”“爱说话”,其中的“爱”都是“常常”“容易”的意思。但是,现代汉语中的“爱”并不是副词,它对应于 《现代汉越词典 (第5版)》中“爱”的第④个义项:“常常发生某种行为;容易发生某种变化”,标注为动词。按照《现代汉越词典(第5版)》的解释,“爱”的第④个义项义素结构为“[+积极][+发生]”。跟唐五代时期只凸显义素[+积极]相比,这里增加了一个动词性义素[+发生]。这个动词性义素是从哪里来的呢?我们认为,这是由于“爱”常常跟某种行为或某种变化连用,受它后面的行为或变化的语义沾染,便吸收了其中的动作性义素[+发生]。这种情况表明,在现代汉语中,“爱”的副词性质并没有保存下来,动词“爱”的语法化链条并没有继续下去。究其原因,这是由“爱”的语义进一步发展而决定的。下文将继续从历时的角度进行分析。

三、语法义素[-可控]的凸显与动词“爱”的语素义虚化

在元代,出现了词语“爱的做”,如:

(22)高文秀(渑池会)第三折:我和他爱的做,和你那锦片也似秦川做不的主。

(23)郑庭玉《后庭花》第二折:要行处,便行去;由得你,爱的做;似这般,倚官府;生有地,死有处。

《近代汉语大词典》[7]10对“爱的做”解释为:“爱怎么干便怎么干。”这里的“爱”已经有了“随便”“任凭”义。这种意义是怎么产生的呢?前面我们已经分析了动词“爱”的语义可以弱化为“经常,频频”或“容易”。从认知角度来看,经常发生、容易发生的事物或状态,对于感事来说,则表现为不可控制的特点,[-可控]是隐含在动词“爱”的语义深层的语法义素。语法义素是一种潜层义素,它“可由理性义素推导和提取”[8]。

在这两例中,“爱的做”在表义上还不具有很强的独立性,在句中都有同义短语对它的语义起到提示作用。这两例中“爱的做”的同义短语分别为“做不的主”和“由得你”。“做不的主”和“由得你”都含有“不可控制”的意思。在这种语境下,“爱”的语法义素[-可控]凸显出来。因为无法控制,在态度上就只能任其行之,所以就产生了“随便”“任凭”的意义。在这里,起作用的并不是“爱”的表层义素,而是潜层的语法义素。语法义素的凸显标志着“爱”的语义发生了虚化。但这种虚化只是发生在语素层面,“爱”作为词语单独使用时还没有“随便”“任凭”的意义。

“爱的做”使用时间并不长,在现代汉语中已没有用例。后来,又出现了“爱V不V”格式。据李宗江[4]考察,“爱V不V”在清代出现,现代以后用例增多。如:

(24)曹雪芹《红楼梦》:薛蟠道:爱听不听!这是新鲜曲儿,叫作哼哼韵。

(25)文康《儿女英雄传》:我们就是这么个糙礼儿,姑老爷爱依不依。

实践的需求催生理论的产生。通过图1可以看出,文献量发展趋势与我国八次国务院机构改革的时间大致吻合,并且在机构改革的年限,政府机构改革的文献量都会出现一个峰值。国家层面的决策道路由无数专家学者呕心沥血的研究铺就。尽管国务院前七次机构改革已经结束,但政府机构改革的探索依然在路上,所以相关文献研究依然呈现出一个上升的趋势。

在这两例中,“爱”后面的成分分别是是动词“听”和“依”。根据前面的分析,动词前的“爱”可以表示“喜欢”,也可以表示“常常”“容易”,还可以表示“随便”“任凭”。如果将“爱”理解为“喜欢”,则其后的动作在语义上必须是 “使感事产生积极情感的活动”。根据语境,例(24)中的“哼哼韵”并不是悦耳的音乐,不能使人产生积极的情感;例(25)中的“糙礼儿”是个贬义词,也不能使人产生积极的情感。因此,这两例中的“爱”不是“喜欢”的意思。如果将“爱”理解为“常常”“容易”,则跟整个语境的语义不符。如果将这两例中的“爱”解释为“随便”“任凭”,则更有说服力。首先,“爱”后面的成分“V不V”提供了两种选择:要么V,要么不V。语境中并没有对这两种可能性作出选择,因此,“V不V”处于不可控制的状态,它前面的“爱”在语义上凸显出来的是义素[-可控],由于不可控,主观上只能采取“随便”“任凭”的态度。“爱听不听”“爱依不依”还隐含了一种无可奈何的情绪,也就是带有不满意的感情色彩。这种不满意的情绪是“爱V不V”的构式义,而不是“爱”的语义本身所包含的。

“爱”表示“随便”“任凭”的用法有逐渐扩大的趋势。清代还出现了“爱VpVp”结构,但是不多见[4]。如:

(26)文康《儿女英雄传》:其余的屋子由着咱们爱住那里住那里。

(27)文康《儿女英雄传》:等到家,横竖还有姐姐,那等姐姐爱送谁送谁。

到了现代,出现了“爱PRoPRo”结构[4],该结构中的“爱”也表示“随便”“任凭”。如:

(28)老舍《骆驼祥子》:愁到了无可如何,他抱着那个瓦罐儿自言自语的嘀咕:爱怎样怎样,反正这点钱是我的!

(29)王朔《谁比谁傻多少》:南希转睛一想,笑了,如果我不管你们那么许多,唱歌的可劲造,弹钢琴的爱谁谁——你们也没办法吧?

“爱VpVp”结构和“爱PRoPRo”结构也同样带有不满意的感情色彩,这种感情色彩是从各构成成分中无法推导出来的,也是这两种结构的构式义。

总之,“爱”在表示“随便”“任凭”义的时候,显示的都是语素义,只有在固定结构(如“爱V不V”“爱VpVp”“爱PRoPRo”)中才有这种意思。而这种固定结构又是作为构式而存在的,它们不仅表示“随便”“任凭”,还带有不满意的感情色彩。因此,这种义项的“爱”是不能独立使用的,它以语素义的形式与整个构式共同存在。从这个角度来看,动词“爱”的语法化过程并没有停滞,“爱”的语法化过程的延续体现在语素义上,它的副词性质不可独立于整个词语或构式而存在。

图2显示了动词“爱”的语义历时发展过程:

图2 动词“爱”的语义历时发展过程

四、讨论

从上面的分析我们可以看到,在词义层面,动词“爱”经历了初步语法化。但这种语法化进程并没有继续下去,在现代汉语中也没有保留这种初步语法化的结果。相反,唐五代“爱”的副词性用法到了现代汉语中又恢复了动词性。从表面上看,这似乎是语法化“单向性”[9]的一个反例。因为“爱动词1→爱副词→爱动词2”的发展过程是一个先从实到虚,又从虚到实的过程。但从语义上来分析,爱动词2和爱动词1的语义是不同的,爱动词2并不是简单地向爱动词1回归。从爱动词1到爱动词2,“爱”的语义也有所耗损。爱动词1中的[感事][对X][有][情感]等义素在爱动词2中不复存在。而爱动词2只保留了爱动词1中的 [+积极]这一修饰性义素,爱动词2自身又由于相邻成分的语义沾染而增加了动词性义素[+发生]。 比较爱动词1和爱动词2,爱动词2在词义上还是比爱动词1空灵了一些,爱动词2可以说是爱副词重新分析的结果。

那么,为什么会发生这种重新分析呢?除了前面所说的语义沾染,还有一个重要原因就是,“爱”进一步语法化不是发生在词义层面,而是在语素义层面。从形式上来看,“爱+V/VP”的“爱”既可以分析为动词“喜欢”,又可以分析为副词“常常”“容易”,由于词义层面的进一步语法化没有发生,副词 “常常”“容易”没有进一步得到巩固。这样,在认知上,人们倾向于将“爱”理解为动词,在动词“爱”原有的义项与语境发生冲突的情况下,语义沾染现象便发生了,人们从语境中为 “爱”找到了动词性义素,完成了副词“爱”的重新分析,产生了新的动词性义项“常常发生某种行为;容易发生某种变化”。

综上所述,通过对动词“爱”的语义历时发展过程的考察,我们发现动词“爱”的语义发展沿着两条路径来进行。一条是词义层面的,一条是语素义层面的。词义层面的语义发展显示了动词“爱”的初步语法化,但由于词义层面语法化链条的中断,在重新分析的作用下,又在一定程度上恢复了动词性。语素义层面的语法化表现为语义虚化。刘丹青[10]将语法化分为几个阶段,“由不足语法化 (保留部分实义的半虚化),到充分语法化,到过度语法化,直到表义功能趋向于零、句法功能似有似无、语音形式走向消失。”动词“爱”在语素义层面的语义虚化还处在“不足语法化”阶段,虽然语法义素[-可控]已初步显现,但它能否实现充分语法化,还需要时间的检验。

[1]谷衍奎.汉字源流字典[M].北京:华夏出版社,2003.

[2]武柏索,许维翰,陶宗侃,阎淑卿.现代汉语常用格式例解[M].北京:商务印书馆,1988.

[3]迟永长.“爱V不V”句式谈[J].辽宁师范大学学报(社科版),1995,(1).

[4]李宗江.“爱谁谁”及相关说法[J].汉语学习,2009,(1).

[5]徐冶琼,王传毅.基于语义网的动词“爱”的语义描写初探[J].长江学术,2011,(2).

[6]江蓝生,曹广顺.唐五代语言词典[M].上海:上海教育出版社,1998.

[7]许少峰.近代汉语大词典[M].上海:中华书局,2008.

[8]李永.动词词义虚化过程中的义素变化[J].语言教学与研究,2007,(6).

[9]吴福祥.关于语法化的单向性问题[J].当代语言学,2003,(4).

[10]刘丹青.语法化中的更新、强化与叠加[J].语言研究, 2001,(2).

The Grammaticalization of the Verb“ai”

ZHAO Yan-hua

(College of International Culture and Education,Guangxi Normal University,Guilin,Guangxi 541004,China)

The semantic development of the verb ai(爱)has two paths.One is on the aspect of the lexical meaning,where the prominence of the surface sememe[+active]leads to the start of the grammaticalization of the verb ai(爱).However,the grammaticalization of the verb ai(爱)on this aspect didn’t go on.The other one is on the aspect of the sememe meaning where the prominence of the grammatica sememe[+control]leads to the further weakening of the sememe meaning of the verb ai(爱).The process of grammaticalization continued on this aspect.

ai;grammaticalization;surface sememe;grammatical sememe

H14

:A

:2095-3763(2015)01-0045-04

2014-06-25

赵燕华(1978-),安徽宁国人,广西师范大学国际文化教育学院副教授,博士,研究方向为现代汉语词汇语义学。