二语词汇习得的认知视角探究

2015-03-22徐永智王同顺

徐永智 王同顺

上海交通大学

二语词汇习得的认知视角探究

徐永智 王同顺

上海交通大学

二语词汇习得是第二语言习得的一个重要组成部分。认知语言学近三十年来的蓬勃发展,无疑为二语词汇习得研究及词汇教学提供了一个全新的视角和广阔的前景。本文从认知科学的视角出发,讨论了认知语言学与二语词汇习得的关系,并分析了二语词汇习得历经的几个认知过程。文章还简要探讨了认知语言学中的图式理论对于词汇附带习得与有意习得的指导意义。文章提出学习者一方面应当努力扩充自己的视觉词汇量,采取“材料驱动”的认知方式处理文本,优化认知资源分配;另一方面,在学习词汇时应当注意掌握词汇多方面的综合信息,以此构建完整的词汇图式,进而完成词汇的成功习得。

认知语言学,二语词汇习得,认知过程,图式理论

1.引言

在语言学习中,词汇的学习一直都被看做是学习的核心。因为对于任何一门语言而言,词汇的重要性就好比砖块之于整栋大楼一样,都是其最基本的组成部分。正如英国著名语言学家D.A.Wilkins(1972:111)所说:“没有语法,人们不能表达很多东西;而没有词汇,人们则无法表达任何东西”。Gass & Selinker (2001)也认为,语言的习得很大程度上可以归结为词汇的习得,因为几乎每一项语言能力、技能的培养、学习和提高都离不开词汇这一基本元素。但是,由于语言系统的开放性和词汇系统的庞大性,使得没有一个学习者能够掌握一门语言中的全部词汇,因此二语词汇的习得也随之成为了伴随每个外语学习者终身的一个认知过程;而这个过程也恰恰令学习者感到十分困难。

Gass(1988)指出,在早期的第二语言习得研究中,词汇习得一直受到研究者们的冷落,但现在这种局面正在迅速改变。进入二十一世纪之后,国内外二语词汇习得研究如火如荼,学者们从不同的视角、不同的方法来探索二语词汇习得的本质和规律。尤其是随着认知语言学近几十年来的蓬勃发展,不少学者(如陈新仁2002;梁晓波2002;丰国欣2008;宋涛2011;高翔2013等)也已将认知语言学中的一些理论应用到外语词汇习得和教学的研究中去,并且取得了可喜的成果。这说明,认知语言学为二语词汇习得的研究和教学注入了新的活力,并使之呈现出全新的发展态势。鉴于此,本文拟从认知心理学的角度阐释二语词汇习得的认知过程,以及探讨认知科学中的一个重要理论——图式理论对二语词汇习得研究的借鉴意义。

2.认知语言学与二语词汇习得

高翔(2013)提出,传统语言学对词汇的研究,主要是从历时的角度来考察词义的外延及变化;结构语言学对词汇的研究关注的是共时关系中的词与词之间的意义关系,如同义/反义等。而认知语言学对于词汇的研究,不仅仅关注其作为一种语法单位所具有的特征,更注重的是学习者对其进行认知时所用的方式以及整个认知过程的研究,这就将词汇从传统的结构主义研究模式的禁锢中解放出来,获得了新的生命。在认知语言学看来,二语词汇习得是一个循环的、动态的认知过程;它不仅是一种复杂的认知技能的习得,同时也是一种心理过程,而这一整个过程是由若干个子阶段衔接而成的。

在对二语词汇习得过程进行研究的学者中,Brown & Payne(1994)算是做了一些开拓性的工作。他们把学习者习得生词的整个过程做了如下划分:

1)遇见生词(Encountering new words)

2)掌握词形(Getting the word form)

3)掌握词义(Getting the wording meaning)

4)巩固形义(Consolidating word form and meaning in memory)

5)使用词语(Using the word)

当然,现在看来,这种划分只是粗略的将词汇学习的整个过程进行客观描述,严格来说并没有从认知心理的角度进行切入和说明,但由于他们较早地对词汇学习的过程做了归纳和说明,因此在某种程度上也为后续的分析提供了一个范式。陈新仁(2002)在借鉴Brown & Payne(1994)的基础上,从认知的角度对词汇习得的过程做了重新的审视和划分(见图1),而这一划分就显得极具认知特性。

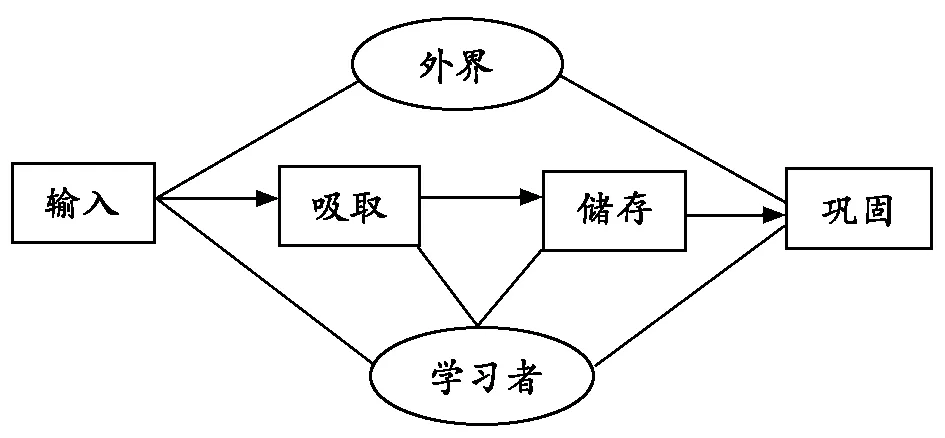

图1 词汇习得流程图

从上图能够看出,陈新仁的划分,完全是从认知的角度来进行的。在其流程图中,词汇习得主要经过了四个阶段:首先是要有相关词汇的语言输入(口头的或者书面的)作为刺激源;其中的一部分输入因受到注意等相关认知处理之后而被转化为吸取;这些吸取进而又经过学习者的反复操练和使用而变得自动化,并被内化为储存,藏在大脑中;最后在特定的语境下或者言语活动中,这些储存被提取出来,转化成言语输出而得到巩固。

实际上,二语词汇习得不仅仅是对相关的词汇信息进行认知加工的过程,也是对其进行实践操作的过程。简而言之,就是一个循环的、动态的认知过程:即对输入的语言材料进行加工、存储和输出的过程。笔者参考了张林(2013)的认知模式四个过程,优化并提出了词汇习得认知过程的三个子阶段。

词汇习得的发端,肇始于语言学习者所接触到的由声音和字母组合形式所呈现出来的相关词汇的表层信息(口头或者书面),即言语输入(language input)。这些表层信息作为一种信息源,刺激并激活了学习者已有的心理词汇系统(mental lexicon system),使学习者通过注意、对比等一系列认知活动,对其进行表层的认知;这一阶段可称之为“感性认知阶段”,因为学习者对于目标词汇的认识还是处于对其拼写及意义的简单处理上。而后,学习者通过大量的语言输入实例来拓展自己对相关词汇的语义、语用知识及语境使用要求与限制等方面的了解,并熟悉与目标语言相关的背景文化知识,从而使自己对相关词汇的认知达到了一个新的深层认知的高度。这一阶段可称之为“理性认知阶段”。随着认知阶段的不停深入,学习者的词汇知识也逐渐被内化,他对词汇知识的记忆也由短时记忆转化为长时记忆储存在自己的词汇认知系统内。同时,通过特定语言环境的实践与语言输出(language output)活动的增加,各种词汇信息得到了进一步的转换重组与整合处理而变得更加完善、丰富。戚宏波(2004)认为,这时的学习者已经能够自己抽象总结各种词汇习得的规律,进而不断提高自己词汇习得的元认知水平了。这一阶段可称之为“系统综合认知阶段”。只有完全经过这三个阶段后,学习者才能被认为是“习得”了词汇。

由此我们也可以再次得出,在过去的研究中人们将第二语言习得研究看作是应用语言学的一个分支,甚至还把它连同语言教学一起视作狭义的应用语言学,其实是不恰当的。赵艳芳(2005:80)指出,“我们感知到的世界是经过大脑自动地、无意识地重新组织的结果,这即是认知过程。所以,语义必须以关于投射世界的信息为基础,即以认知为基础”。Doughty & Long(2003)也认为,二语习得获得持续、稳定发展的关键在于明确了自己的学科属性,而把二语习得定位于认知科学显然是一个符合逻辑的选择。语言的习得与认知一样,本质上都是一种以某种方式来进行信息处理的过程,因此从认知的角度来研究语言习得,就显得更加科学和理性了。

另一方面,在认知语言学理论看来,语言的本质是一种象征符号;而在符号学的研究中,符号意义的阐释与解读是其研究核心。因此我们可以认为,认知语言学是以意义为中心的。而对于词汇习得而言,最重要的部分也是对词汇语义的习得,因为词汇意义的正确把握不仅有利于学习者对词汇、句子以及语篇的正确理解,更能够深化信息加工,使得语言信息由控制化向自动化转变,促进词汇知识的成功习得。所以,我们有理由相信,将认知语言学与二语词汇习得结合起来,不仅为词汇习得的研究提供了一个新的视角和广阔的前景,更能够使我们重新审视二语习得的本质,促进外语教学和研究的长足发展。

3.图式理论视角下的二语词汇习得

尽管从认知的角度来审视词汇习得与教学有着诸多益处,但是国内的相关研究仍然起步较晚,大概到2002年才出现了相关的研究。

梁晓波(2002)从认知语言学的范畴理论、语义理据、隐喻以及认知语义学的“假设考验学说”等角度讨论了认知语言学对于英语词汇教学的启示意义。他提出,“积极运用认知语言学的新成果,相信会更能培养学生词汇学习的认知意识,更加积极主动地对待词汇学习,从而对词汇教学带来意想不到的收获”(梁晓波,2002:39)。谷小娟(2002)则从核心词汇(core vocabulary)、意群教学(language chunk)和分析与综合法(analysis and synthesis)三个角度来探讨了认知语言学对英语教学的启示,并认为认知语言学更多关注的是语言习得中人的心理因素,其为我们打开了一扇通往更科学更有效的英语教学之路的大门。在我们看来,深入了解认知语言学所关注的大脑神经中枢语言信息加工机制(即对输入信息的加工和输出信息的产生),无疑会对二语习得的研究带来重要启示。鉴于此,笔者拟从图式理论的角度来探讨认知语言学对于二语词汇习得的借鉴意义。

3.1 图式理论

何谓“图式”(schema)?从文献看来,不同的学者对该词有不同的定义。

图式一词早在康德的哲学著作中就已出现;而在瑞士著名的心理学家、教育学家皮亚杰看来,该词指的是“动作的结构或组织”,而且“只有加以理解了的知识,即学习者将知识同化到自己已有的认知图式中,其对知识的掌握才是牢靠的”(皮连生等1998:23)。可见皮亚杰认为认知图式对于知识的理解而言是至关重要的。在Rumelhart & Ortony(1977)看来,图式是“长期记忆中储存的相互作用的知识结构”。与这些相比,J.O’ Malley等人的定义相对来说比较全面一些,即“图式是长期记忆中信息储存的一种方式,是围绕一个共同题目或主题组织起来的大型信息结构,其规模大于命题网络。图式的典型结构是按层次组织,使信息子集归入更大,包容更广的概念之中”(李明远2001:77)。

在笔者看来,尽管不同的学者对于“图式”的具体定义存在着争议,但是他们定义中的几个共同点却是显而易见的。首先,他们都认为图式是一种“知识结构”,或者说是“信息结构”;这是有关图式的内容,即为客观知识或信息。其次,他们都认为图式储存于长期记忆中;这一点至关重要,因为长期的记忆储存表明这些知识或者信息已经被认知主体内化(internalized)了,成为其已经获得了的知识结构(即背景知识)。再次,图式是有一定的组织规律的,是按照一定的规律层级建构而成。

Ahmad Ai-Issa(2006)、Nassaji(2007)等在讨论图式理论与二语阅读的关系时,将图式分为三种:形式图式(formal schema)、内容图式(content schema)和语言图式(language schema)。其中形式图式包括文章体裁、文章结构等内容,内容图式包括文章主题、目标语文化等内容,语言图式包括语言知识、词汇知识等内容。他们认为,这三种图式对于阅读者理解阅读材料来说是至关重要的。但是,阅读者往往不能三者都具备,或者由于某些原因某种图式未被充分激活,在这种情况下已有的或已被激活的图式将会对缺损图式进行相应补充。

实际上,人们大脑中储存着各种各样的图式:事物、事件、场景、活动等。这些图式形成了人们对于世界的认知及了解,即所谓的“百科知识”。这些图式数目庞大,而且层次复杂,但都是按照一定的体系(即共同题目或主题)来进行系统地组织和排列的,而且其间的任何一个都通过这样或那样的方式,或直接或间接地与本主题的其他成员,或者其他主题的成员相联系,从而形成了一个交织的立体密集关系网络。每当有新的知识体进入大脑时,它就会形成自己新的图式,并且和学习者已有的图式发生关系,最后被重组、整合而编入这个巨大的网络之中。因此,当人们要对来自外界的新信息进行认知处理的时候,网络中的某个图式就被这个新信息相应地激活和调动,从而对其进行解释、分析、组织和吸收,最后被内化到总的图式之中,成为它的一个层级。可以说,图式其实是一种认知方式、认知框架,他给人们推测、理解等认知活动提供足够的参考和依据,以便其对外来的新信息进行加工和处理以及储存。因此我们完全有理由认为,图式是所有认知活动的基础,一切信息的加工和处理都要建立在图式的基础之上,因为人们在认识新事物的时候,总是要将其和已知的概念、已有的经历相联系起来,以便达到理解。

在二语词汇习得中,单词也是一种图式。二语学习者首先应习得一定量的基础词汇,从而形成具有一定规模的词汇图式。通过平常附带学习(incidental learning)和有意学习(intentional learning)的有机结合,学习者能够掌握一定的词汇知识(lexical knowledge),如词义、句法特性、用法习惯等,与词汇能力(lexical competence),如词汇运用能力和提取能力等,以此进一步丰富完善已有的词汇图式,并不断运用它来对新习得的词汇知识的结构形式进行预测和认知加工,以促进这些新词在学习者的长期记忆储存中的编码。一旦这些词语完成了编码过程,他们也就被内化进学习者的大脑词汇认知图式而不容易被遗忘了。随着这些词汇图式的不断发展和扩大,词汇习得的效率也就不断提高,习得新的词汇也就变得愈加容易。

3.2 图式理论在二语词汇习得中的运用

词汇图式对于二语词汇习得究竟有何指导意义,这是值得我们探讨的。如上所述,词汇的习得通常有附带习得和有意学习两种形式。部分学者,如克拉申(Krashen 1993)认为,词汇的附带习得是词汇习得的最优选择,并认为阅读(泛读)是扩充词汇量的唯一途径。也有不少学者的意见与此相左,Zahar et al.(2001)认为词汇的有意学习效果较阅读而言更好,应该将二者结合起来。尽管现在后者的观点得到普遍接受,但是预期的效果是否能够达到,则与学习者是否形成了发展完全的词汇图式有关。词汇图式的发展情况能够直接影响词汇附带或有意习得的效果,下面分别叙述。

在Rumelhart等认知心理学家看来,若想要成功附带习得词汇、篇章视觉词汇(passage sight vocabulary)是个非常重要的影响因素。Rumelhart(1980)认为,图式具有识别作用,能够识别自身在信息资料处理过程中的作用。他还指出,熟练的阅读者“具有更多的发展完全的单词图式”——他所指出的就是那些能够被阅读者立即自动识别、而不用花时间去辨别或推测的单词,即“篇章视觉词汇(PSV)”(Laufer 1997)。李明远(2001)认为,视觉词作为记忆网络中的一个个“节点”,能够激活已存在于学习者头脑中的知识网络。而据上文所述,图式是相互作用的;因此视觉词所激活的这一网络又与另外的单词图式、背景知识图式相互作用,使得阅读者最终能够完全理解文本的信息。

对于词汇图式发展比较完整的学习者来说,其所具有的篇章视觉词汇量相对较大,且已掌握了一定的词汇知识并具备一定的词汇能力,那么他对句法以及篇章的编码能力相对较强,信息处理的自动性程度也较高。因此他能够采用更高效率的、“自上而下”的、高屋建瓴式的阅读方式(称为概念驱动),即利用背景知识图式、上下文语境线索等知识来帮助分析、处理阅读文本。这样的话,他能够将多余的认知资源分配给其他任务,如对生词的附带习得等。而词汇图式发展不完全的学习者则不能这样;由于受到不完整发展的词汇图式的限制,他的篇章视觉词汇量有限,在阅读过程中绝大部分精力被放在辨认新单词的意思上,没有太多余的认知资源分配到对文章的整体理解与把握上。这种“自下而上”的处理方式(称为材料驱动),不但耗时低效,而且在阅读时不能把握文章的整体意义和概念,想通过泛读来附带习得新的词汇更是难上加难。

由此可见,图式理论要求学习者在附带习得词汇时要尽可能地扩大自己的视觉词汇量,这样才能使自己在阅读过程中,注意力不会因为受到过多生词的干扰而被分散,利用词汇图式所激活的背景知识图式(内容图式)可以弥补其低层次的字面解码能力的不足(即语言图式的损伤),进而理解文本、习得词汇。Pulido(2000,2004,2007),郭亚莉、寮菲(2009),Sara et al.(2013)等学者的研究也已表明,随着学习者视觉词汇量的扩大,词汇图式的进一步发展,其对文章的理解也愈加容易,同时通过阅读来附带习得词汇也更加成功。

另一方面,在词汇的有意习得中我们也经常发现,有不少外语学习者尽管能够熟记大纲词汇表中的单词,甚至知道不少超纲词汇,但是到了真正使用的时候,却总是状况百出,或词不达意,或不合语境。究其原因,主要还是因为学习者的词汇图式不全面,导致其已有的母语词汇图式进行了负迁移(negative transfer),形成中介语图式(interlanguage schema)。

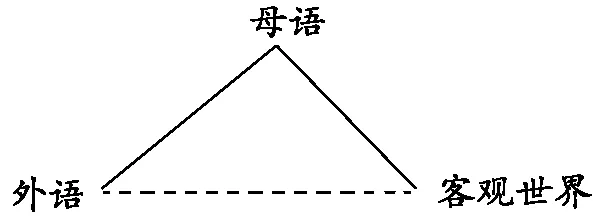

在外语学习/教学中,一个最常见的误区就是母语中介的使用。无论是一般的单词书,还是大纲词汇表,他们的组织编排方式(英汉对照)都倾向于让学生在学、记单词的时候,在外语词与对应的母语词之间建立一个对等的关系。这就使得学习者在储存外语词汇信息的时候都存在着一个“母语中介”,如图(陈新仁2002)所示:

图2 外语词汇的储存图

在这种错误理念的长期影响之下,学习者根本无法培养自己的外语及外语文化思维。在口头或书面表达中,学习者总是习惯先有中文表达,而后从头脑中提取“相对应”的外文表述,这实际上一方面大大影响了外文词汇的提取速度,另一方面降低了外语表达的地道性、准确性、流利性与自主性。而更重要的是,由于文化和思维等的差异,中外文词汇的所谓“对等”,在很多情况下只是表面的、局部的,其在句法、语境和内涵等方面均存在着诸多差异;而学习者往往没有培养起这种意识。盲目的“中外对等”只会导致母语的负迁移作用,致使表达不准确,词汇也不能够成功习得。例如汉语中的“宣传”一词,英语中对应词为“propaganda”。在翻译或者写作中,学习者由于简单机械记忆,很容易就将这个词从头脑中不完整的词汇图式中提取出来了。但是学习者并没有掌握这个词的深层含义及褒贬色彩(即在英语中propaganda为贬义词),因此盲目的表面意义对等会引起使用的不恰当,甚至引起误解。同样地,学习者因为没有深入区分具有相近意义的外文词语之间的内涵与细微差别而导致同义词之间的混用,也反映出了学习者没有构建出一个完整的词汇图式。具体说来,他们并没有构建出关于生词的语音、拼写、语义、语体、语用、句法等多维度的综合完整图式,只是机械、单纯地将两个中文意思“近似相同”的词语作为同义词来强制记忆,忽略其在上述各方面的诸多细微差别,使得自己陷入了无法准确用词的尴尬境地。

Nation(2001)在讨论词汇习得时,提出只有熟练掌握了词汇的形式(formal)、意义(meaning)和用法(use)等诸多方面,才算完全习得词汇,任何一方面的缺失都能导致词汇图式的不完整构建。Li & Kirby(2014)在讨论词汇习得与二语阅读时,也指出掌握词汇的综合知识是正确运用它的前提。由此我们也可看到构建一个完整词汇图式对词汇学习的重要性。在词汇的学习中,学习者一方面应当注意要尽可能减少在外语词和母语词之间“搭桥”。学生在理解词语意思的时候,最好使用外语进行理解(如借助英英词典)。这样既可以培养对外语的“语感”,更可以了解其和中文“对等词”之间的异同。而教师在讲解生词时,也该将重点放在容易引起负迁移的词汇上,着重强调该类词汇的各方面特点;对于可以触发正迁移(positive transfer)的词汇,则可以少讲。另一方面,学习者在学习一个词的时候,不能单纯地只看词语的意义,更应去关注词语背后的语境语体以及社会文化意义,这样才能促进自身对于该词汇全方位的习得,构建完整的词汇图式。同时,学习者在学习的不同阶段也应当对所学的词汇进行分类整理,以语义场分类等方式进行串联,或运用联想记忆等方式,打破强记的单一模式,进而强化词汇的记忆。

4.结语

本文通过探讨认知语言学与第二语言词汇习得之间的关系,从认知科学的角度阐释了二语词汇习得历经的几个阶段,即“感性认知阶段”、“理性认知阶段”和“系统综合认知阶段”,表明二语词汇习得实际上是一个复杂的动态的认知过程。笔者从认知科学中的一个重要理论——图式理论进行切入,简要探析了其对词汇附带习得与有意习得的指导意义。通过以上的分析,笔者认为,篇章视觉词汇量的大小是影响阅读、词汇习得成功与否的一个重要因素;学习者应当努力扩大自己的视觉词汇量,减少阅读中对生词的认知注意分配。另外,母语词汇图式对于外语词汇习得的影响是巨大的。由于缺乏大量的语言输入,外语学习者无法构建一个完整的词汇图式,因此只能靠母语的相关图式来进行补充——母语图式的迁移作用也因此发生。虽然中介语图示的产生是一种自然现象,是不可避免的,但是笔者建议在词汇习得中,学习者应该走出仅仅只关注词语的表面意思的误区,将广度和深度学习相结合。一方面了解该词句法、语义、语用等多方面的使用要求与限制,另一方面激活与该词相关的其他词汇、乃至背景文化知识的学习。这样才能够将一个简单的认知扩展为复杂综合的认知网络的构建,完成对外语词汇的成功习得。

Ai-Issa,A.2006.Schema theory and L2 reading comprehension:Implications for teaching[J].JournalofCollegeTeaching&Learning(7):41-48.

Brown,C.&.Payne,M.E.1994.Five essential steps of processes in vocabulary learning[A].Paper presented at the TESOL,Baltimore,Maryland,USA.

Doughty,C.& Long,M.2003.TheHandbookofSecondLanguageAcquisition[M].Oxford:Blackwell Publishing.

Gass,S.1988.Second language vocabulary acquisition[J].AnnualReviewofAppliedLinguistics(9):92-106.

Gass,S.& Selinker,L.2001.SecondLanguageAcquisition:AnIntroductoryCourse[M].London:Lawrence Erlbaum Associates.

Krashen,S.1993.ThePowerofReadingInsightsfromtheResearch[M].Englewood:Libraries Unlimited.23.

Laufer,B.1997.The lexical plight in second language reading:Words you don’t know,words you think you know,and words you can’t guess[A].In J.Coady & T.Huckin(eds.).SecondLanguageVocabularyAcquisition:ARationaleforPedagogy[C].Cambridge:Cambridge University Press.20-33.

Li,M.& Kirby,J.R.2014.The effects of vocabulary breadth and depth on English reading[J].AppliedLinguistics(3):1-25.

Nassaji,H.2007.Schema theory and knowledge-based process in second language reading comprehension:A need for alternative perspectives[J].LanguageLearning(57):79-113.

Nation,I.S.P.2001.LearningVocabularyinAnotherLanguage[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Pulido,D.2000.The impact of topic familiarity,L2 reading proficiency,and L2 passage sight vocabulary on incidental vocabulary gain through reading for adult learners of Spanish as a foreign language[D].Unpublished doctoral dissertation,University of Illinois at Urbana-Champaign,Michigan,U.S.A.

Pulido,D.2004.The effect of cultural familiarity on incidental vocabulary acquisition through reading[J].TheReadingMatrix(2):20-53.

Pulido,D.2007.The effects of topic familiarity and passage sight vocabulary on L2 lexical inferencing and retention through reading[J].AppliedLinguistics(1):66—86.

Rumelhart,D.E.& Ortony,A.1977.The representation of knowledge in memory[A].In Richard C.Anderson,Rand J.Spiro & William E.Montague (eds).SchoolingandtheAcquisitionofKnowledge[C].Hillsdale,N.J.:Erlbaum,99-135.

Rumelhart,D.E.1980.Schemata:the building blocks of cognition[A].In Rand J.Spiro,Bertram C.Bruce & William F.Brewer (eds).TheoreticalIssuesinReadingComprehension[C]. Hillsdale,N.J.:Erlbaum,33-58.

Sara,A.& Keivan,Z.2013.Topic familiarity,passage sight vocabulary,and L2 lexical inferencing:an investigation in the Iranian EFL context[J].InternationalJournalofResearchStudiesinLanguageLearning(4):79-99.

Wilkins,D.A.1972.LinguisticsinLanguageTeaching[M].Arnold.111.

Zahar,R.,Cobb,T.& Spada,N.2001.Acquiring vocabulary through reading:effects of frequency and contextual richness[J].CanadianModernLanguageReview(3):541-72.

陈新仁,2002,外语词汇习得过程探析[J],《外语教学》(4):27-31。

丰国欣,2007,论二语习得的认知学科取向[J],《中国外语》(4):57-62。

郭亚莉、寮菲,2009,视觉词汇量对附带习得的影响[J],《北京第二外国语学院学报》(2):41-48。

高翔,2013,英语词汇习得过程中的认知研究[J],《中南林业科技大学学报》(社会科学版) (4):131-134。

谷小娟,2002,认知语言学对英语词汇教学的几点启示[J],《天津外国语学院学报》(2):41—44。

李明远,2001,图式理论与外语词汇习得[J],《四川外语学院学报》(4):77-79。

梁晓波,2002,认知语言学对英语词汇教学的启示[J]。《外语与外语教学》(2):35-39。

皮连生、王小明、王映学,1998,《现代认知学习心理学》[M]。北京:警官教育出版社,23。

戚宏波,2004,中国学习者自主意识分析[J],《外语教学》(3):90-92。

宋涛,2011,网络多媒体环境下二语词汇习得认知模式[J],《辽宁工程技术大学学报》(社会科学版)(6):632-635。

张林,2013,二语词汇习得认知模式探究[J],《沈阳农业大学学报》(社会科学版)(2): 237-240。

赵艳芳,2005,《认知语言学概论》[M]。上海:上海外语教育出版社,80-81。

通讯地址:200240上海交通大学外国语学院

H319

A

2095-9645(2015)02-0076-06

��海交通大学外国语学院硕士生; 王同顺:上海交通大学外国语学院教授,博士生导师)

2015-02-26