初大告诗歌翻译活动探析

——以《中华隽词一〇一首》为例*

2015-03-22赵云龙

赵云龙

北京外国语大学

初大告诗歌翻译活动探析

——以《中华隽词一〇一首》为例*

赵云龙

北京外国语大学

本文以初大告的英译词选《中华隽词一〇一首》为个案,以文本和副文本相结合的研究方法对译者的翻译目的、文本选择策略以及翻译策略进行描述性研究,并结合当代翻译研究的相关成果以及英国文学史史实对其展开解释性阐发,旨在厘清初氏诗歌翻译实践的特点,发掘其背后的理论内涵,并为中国文学“走出去”提供点滴启示。

初大告诗歌翻译,《中华隽词一〇一首》,翻译目的,文本选择策略,翻译策略

1.引言

初大告(1898-1987),原名初铭音,又名初诰,字达杲,出生于山东莱阳一个贫农家庭。1918年考入北京高等师范英语系,次年5月4日因参加反帝反封建爱国示威游行,被捕入狱,7日获释返校(庄严 1984:14-15);时任北京高师校长的陈宝泉为防止获释的被捕学生日后在社会上遭遇风险,特意为他们更改名字,其中“初铭音”改为了“初大告”(周维强 2010:55)。1923年,他从北京高等师范毕业并升入本校研究科,两年后毕业留校任助教,后来先后在北京女子师范大学和中国大学任讲师。1934年赴剑桥大学深造,师从Arthur Quiller-Couch,I.A.Richards等著名学者,并在这一时期开始进行翻译活动。1937年,抗日战争爆发,初大告于当年冬天回国,并先后在河南大学、复旦大学、中央大学、西北大学和西北师范学院任教;建国之后则一直在今天的北京外国语大学执教,任第一任英语系主任;1959年出任图书馆馆长;1966年起因政治运动退居二线;1987年6月3日在北京逝世,享年89岁。

初大告集教育家、民主人士及翻译家等多重身份于一身。作为教育家,他曾与几位同学一道创立北京市第三十五中学的前身志成中学,并亲自担任校长。作为民主人士,他在抗日战争胜利之后与许德珩、潘菽等人一起筹建了“九三学社”。而作为翻译家,初大告早在20世纪30年代末负笈剑桥期间,便以翻译的方式,自觉地担起了传播文化的重任。他的译作主要包括《中华隽词》(ChineseLyrics)、《新定章句老子道德经》(ANewTranslationofLaoTzu’sTaoTeChing)以及《中国故事选集》(StoriesfromChina)三部(王乃庄、王树清 1989:264)。其中,《中华隽词》于1937年由剑桥大学出版社出版,获得NewEnglishWeekly,PoetryReview以及LondonMercury等英国著名刊物的一致好评,并于1987年由新世界出版社推出了双语对照增订版《中华隽词一〇一首》;《新定章句老子道德经》于同年由爱伦和爱文出版社出版,曾先后六次再版,在西方产生了一定的影响(元青、潘崇 2013:79),并于1985年由新世界出版社出版了双语对照修订版《马王堆出土老子》(袁锦翔 1985:32);而《中国故事选集》亦于同年由基根·保罗出版社出版,收入了《聊斋志异》中的“种梨”、“三生”和“偷桃”等单篇(元青、潘崇 2013:77)。此外,根据初大告本人的说法,他还曾经英译过“木兰辞”和“孔雀东南飞”等长诗(庄严 1984:16),并且曾经计划出版一部《英美诗歌选译》1(初大告 1989:425)。由于《中国故事选集》是初氏使用“基本英语”进行翻译的,而这种意欲成为全球通用语的语言不久便式微了,译者本人也转而支持世界语,因此他的翻译家之名主要是建立在《中华隽词》和《新定章句老子道德经》之上的(周流溪 1999:63)。总之,初大告的译作虽然不多,却得到了英国评论界的普遍认可。

本文拟以初大告《中华隽词》的1987年增订版《中华隽词一〇一首》为研究对象,并参照原版,对其进行描述—解释性研究,以期厘清初氏诗歌翻译活动的特征,发掘其背后的理论内涵,并为中国文学“走出去”提供点滴启示。

2.《中华隽词一〇一首》译介策略描述

翻译学者Venuti(1995:9-10)认为,翻译是一个对外语文本进行语言、文化价值刻写的过程,贯穿于译文生成、传播和接受的各个阶段,包括待译外语文本的选择、翻译策略的确立以及译文的出版、评论、阅读和讲授等环节。本文将采用文本与副文本相结合的研究方法,对初大告诗歌翻译活动中的翻译目的、文本选择策略和翻译策略展开描述性研究。

2.1 翻译目的与文本选择策略

《中华隽词一〇一首》的前身《中华隽词》中收录了词作50首,关于其缘起,初大告本人曾在“我翻译诗词的体会”一文中写道:

我当研究生学习之暇读到几个英国人译的中国诗,但没有人译“词”,我想试探一下这个冷门。我有一个单纯的想法:现在我懂得中英两国的语文,在英国应当把有关中国文化艺术的作品译成英语,在中国就把英国的优秀作品译成中文,这样作为中英文化交流的桥梁……(初大告 1989:424)

由此可见,初氏翻译中国词作的目的不外乎两点:弥补中诗英译中诗体的不完备以及传播中国文化。

至于《中华隽词》中这50首词作原文的选择策略,我们可以在Chiang Yee 的书评中窥见一斑:

Although there are only fifty-three[sic] poems in this little volume,yet the selection representing all distinguished schools in this branch is excellent,and it can be used as a guide by the students of Chinese who want to make further studies.(Chiang 1939:278)

因此,《中华隽词》的文本选择以体现主要词学流派为主。在对其进行增订之后,初大告对此做了进一步解释和说明:

The present collection consists of two groups of my translations from the Chinese ci (lyric) type of poetry.The first group,a rather random selection,was done during my years of study at Cambridge University,and later on published by the University Press in 1937.It is now out of print.The latter was in recent years chosen more systematically from the entire field of ci,though a number of verses are from the same poets that have been represented in the former.(初大告 1987:ii)

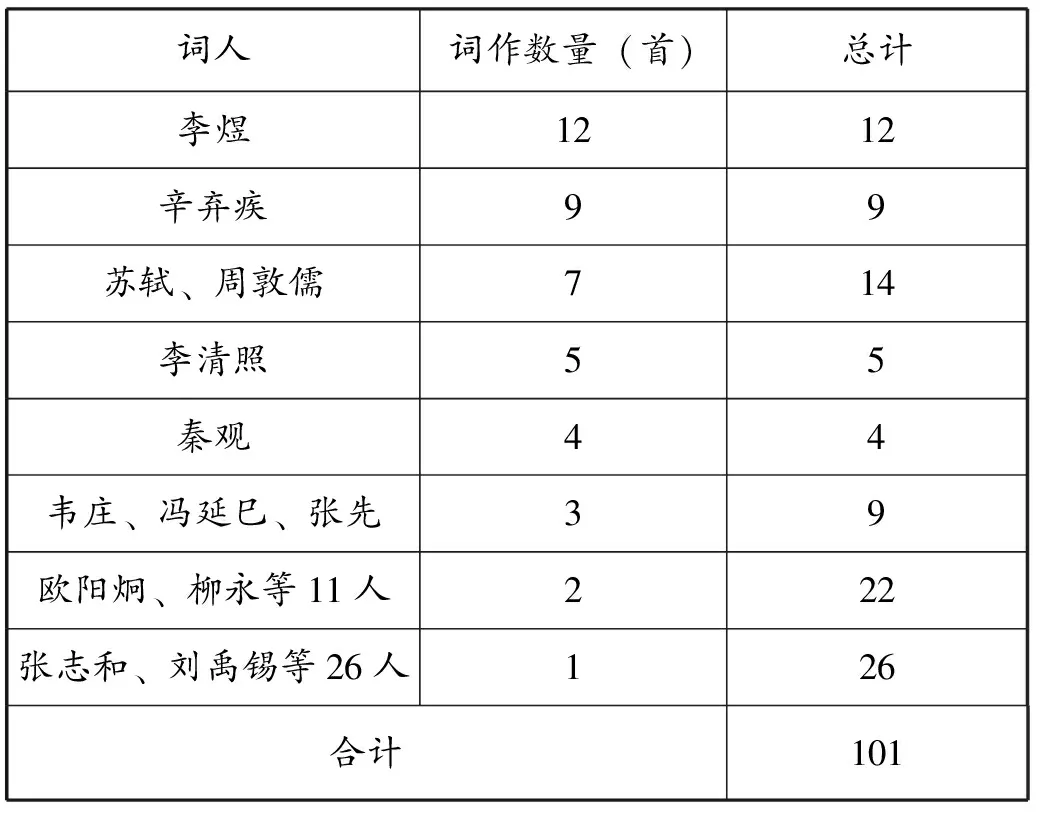

而就作品类型而言,前后两版的文本选择策略基本相同,只不过后者更为全面、系统。《中华隽词一〇一首》收录唐朝至清朝46位词人共101首词作,且多为抒发词人内心情感的作品,其中宋朝无论是词人还是词作数量都占到了半数以上(见表1)。为了加深读者对词这一诗体的理解,初氏还在丁金奎(音)的建议下,以脚注的形式简要介绍了每位词人的风格,以此大致勾勒出词的流变过程。

此外,初大告对每位词人词作的选择数量也有着极大的不均衡,其中以李煜为最,共有12首入选;辛弃疾次之,共有9首入选;而大多数词人则只有1-2首入选(见表2)。

表2 《中华隽词一〇一首》中各词人入选词作数量

由表2可以看出,初大告对词人词作的选择有着很强的主观色彩,基本上以个人喜好作为取舍标准。例如,“苏辛”和“二李”四人的作品就占了全书的三分之一,而同样以填写抒情词见长的大词人柳永却仅有2首作品入选。此外,译者还选择一些较为边缘的词人,如向镐、闾丘次杲、顾琼等。当然,初氏这种文本选择策略也自有其道理——一方面,具体某篇作品的辑录与否本就取决于编者的个人喜好,往往会与读者或评论家们的共识相左(Lin 1937:519);另一方面,译者本身所擅长翻译的风格有限,选择自己喜欢的作品进行翻译更能保证译文的质量(王佐良 1992:105)。

2.2 翻译策略

成形于晚唐的词保留了近体诗的部分特征,也讲究平仄和押韵和/或对仗,有着“古板”的一面;同时又打破了前者每句音节数相同的限制,赋予了填词者一定的自由,却又远没有自由体诗歌那般“开明”;加之它又有着自己特有的“词牌名”,命题方式更趋复杂——这些因素都给译者造成了不同程度的困难。这一小节将从词牌名和/或标题、形式和内容三个方面探讨《中华隽词一〇一首》中的翻译策略。

2.2.1 词牌名和/或标题的翻译

词牌名在产生之初,与一首词作的内容直接相关,此时词牌名便是词作的题目;后来词人们只借用词牌的格式,而词作的内容多与词牌名无关,词人们或另行为词作命题,或只以“词牌名(词作首句)”的方式与其他同词牌名的词作加以区分(杨仲义 1997:150-151)。

在全书101首词作中,只有9首的中英文标题在词汇层面上吻合,而这些词作的词牌名或标题恰好都与主题相一致。例如,张志和的“渔歌子”被译作“A Fisherman’s Song”,陆游的“卜算子·咏梅”被译作“The Plum Tree”。至于其他译词的标题,则是译者根据词作的主题重取的。例如李煜的“菩萨蛮(花明月黯笼轻雾)”,译者只用了一个简单的“tryst(幽会)”便表现出了整首词的精髓,无形中减少了普通译语读者的阅读障碍。这样的例子在本书中还有很多(见表3),体现了初大告高度的读者意识。

表3 《中华隽词一〇一首》中标题重取的词作例举

2.2.2 译文的形式

在诗歌翻译中,原诗形式的取舍与译诗形式的选择一直是学者们争论的焦点。但在一定时期内,这一争论只有一定的倾向,却难有(也不必有)超越时空限制、放之四海皆准的定论。关于如何处理词的形式,初大告曾在“我翻译诗词的体会”一文中提到:

在诗法(versification)的格式上,因语言的构造不同,也不相同。中国古诗的体裁一般是句法整齐,需要押韵,近体诗以及词除押韵外,还讲究字的平仄。英文诗除押韵(rhyme)外,要有音步(foot),而音步比韵更重要……二十世纪以来,英国诗人从法国引进一种诗体叫做“自由诗体”(free verse; 法文vers libre),行的长短,音步的排列,韵的有无(多半无韵),诗人都可自由处理。写诗如此,翻译也是如此。近代大翻译家魏力(Arthur Waley)所译的中国汉庙诗以至《诗经》,都用自由体诗。我所选译的《中华隽词》,也采用此体。当然,得注意重要的成分:音步。(初大告 1989:421,着重号为笔者所加,下同)

由此可见,初氏抛开了原词的形式,而改用自由体这一当时英诗中的主流诗体对原作加以迻译。在此基础上,他基本上采用等行翻译,以一行译诗对应一行原词,在一定程度上保持了词作的原貌。不过初氏也没有一味地坚持这一译法,当原词中的某些表达方式在源语中具有特殊的美学效果时,他又会不惜放弃等行的原则,采用分行的方法对这种效果加以凸显。例如苏轼“行香子(清夜无尘)”中的“对一张琴,一壶酒,一溪云”被译作“With a lute/A bottle of wine/By a rivulet decked with clouds”(初大告 1987:118-119)。原词中的“一张琴”、“一壶酒”和“一溪云”原本同属一行,通过三个简单意象的罗列表现出词人对浮名的厌倦和对归隐的渴求。初氏将这三个意象分别单独成行,使词人的这份渴望显得尤为强烈。相反,如果较短行没有涉及到特殊的修辞手段或美学效果,译者又会将其与邻行合并。例如韦庄“思帝乡(春日游)”中的“妾拟将身嫁与/一生休”被译作“I wish to marry myself to him,through life”(同上:12-13),其中的三字行“一生休”就被合并到了上一行中。

初氏对于原词形式的处理还有一个鲜明的特点:他通过尽量保留原词句中各成分的先后顺序,大致再现原作的句法结构。例如黄庭坚“水调歌头(瑶草一何碧)”中的“醉舞下山去/明月逐人归”被译作“Drunken and dancing I descend the hill/While the shining moon follows me home”(同上:130-131),原词句中各成分的顺序便完全得到了保留。至于中国古典诗词中的“对仗”,译者认为试图保留和再现这一特征的做法“似乎近于文字游戏,费力不讨好,只可看作翻译的一种技巧而不可作为法则”(初大告 1989:420-421)。

2.2.3 译文的内容

尽管在句法层面上,初大告坚持以直译为主,但具体到语词、短语,尤其是中国古典诗歌中频繁出现的文化负载项,初氏的观点却有所不同:

着手翻译之前,要熟读原作,理解其事实、情节、思想、情感等,进一步审度文章的背景,如历史、地理、宗教、哲学,以及风俗人情等,然后以通顺的语言和适当的形式把上述有关的条件尽可能地包括在可读的译出的语言中。(同上:416)

不难看出,在初氏眼中,译词的通顺流畅比文化负载项的充分传达更重要。因此,虽然他的处理方法不拘一格,却唯独很少采用加注的方式,因为注释的出现会打断读者的阅读过程2。其处理方法主要有以下四种:

1)译意:或以不具文化特性的成分解释出原文中的文化负载项,将其完全消解,如将含有“秋胡戏妻”和“望夫石”两个典故的“挥金陌上郎/化石山头妇”译作“Here is the freely wandering spendthrift man/There is awaiting for his early return,the anxious wife”(初大告 1987:140-141);或以专有名词的形式出现,将其部分消解,如将代指分别之地的“长亭”译作“the Wayside Pavilion”(初大告:72-73)。

2)译字(含译音):将原文中的文化负载项按字面意思译出,或作为普通名词散见于译文中,或以专有名词的形式出现。前者如代指信使的“青鸟”译作“the blue bird”(同上:36-37);后者如牛郎织女相会的“鹊桥”译作“the Blackbirds Bridge”(同上:138-139)。译音的例子全书只有“嫦娥”一处被半音半意地译作了“Goddess Chang E”(同上:182-183),因为译者认为“拼音多了,一篇译文似乎成了一种外语发音练习表,给读者许多障碍,使之‘不忍卒读’,译者费力不讨好”(初大告 1989:417)。

3)替换:利用译语文化中具有相同或相似功用的文化负载项替代原文中的文化负载项,如将中国的“江南”和“吴楚”换成了气候相似的 “the South Country” (“英国南部”)(初大告 1987:124-125;156-157;178-179);再如中国温暖的“东风”被换成了“vernal breeze”(“春风”)(同上:138-139),因为英国的东风如同中国的北风一样寒冷;又如表示中国河流一般流向的“东”和“向东”被换成了更具一般性的“towards the sea”(同上:46-47;62-63),因为英国河流的流向多种多样。

4)改换:与替换类似,都是以译语成分取代相应的源语成分。但改换主要针对诗歌的意象而言,且多与植物名称的翻译有关。对此,初大告专门指出:

我国古今常有的事物,象芭蕉、梧桐之类,尤其在诗词里常见;英国没有……我取大体类似的植物……人们读着……能引起一定的感触,译者的目的就算达到了。好在这不是编《植物志》,不必分门别类的那么解释了。(初大告 1989:419)

由此可见,初氏试图再现的不是意象本身,而是这些意象所营造的效果。例如,“绿杨烟外晓寒轻”、“扁舟欲解垂杨岸”和“楼外垂杨千万缕”中的“杨”被译作了“willow”或“willowy”,而不是“poplar”(初大告 1987:80-83;208-209)。关于诗歌翻译中意象的改换,以散文体译诗见长的翻译家翁显良认为,“诗人创作,不是对客观事物无动于衷,机械地依样画葫芦;译者再创作,也不是依着原作一笔一画去临摹”(翁显良 1982:34)——这一观点与初大告的看法如出一辙。初氏以上述四种方法进行翻译的例子还有很多(见表4),都体现了译者超乎语言层面之外的文化意识。

表4 《中华隽词一〇一首》中文化负载项处理方式例举

3.《中华隽词一〇一首》译介策略阐释

《中华隽词一〇一首》的首版《中华隽词》出版之后,英国知名刊物NewEnglishWeekly曾经给出如下评价:

Mr.Waley has in Mr.Ch’u,I think,a formidable rival at the Chinese-poetry-translating game.These lyrics are not only chosen with admirable taste:They are most excellently translated,and Mr.Quiller-Couch gave them an erudite introduction.(袁锦翔 1985:29)

除NewEnglishWeekly之外,PoetryReview和LondonMercury也给予很高的评价,说明《中华隽词》至少在当时的英国评论界得到了一定程度的认可。作为增订版,《中华隽词一〇一首》翻译目的完全相同,文本选择更为系统、全面,翻译策略也更趋清晰。可惜就目前掌握的资料来看,它只在国内出版,而且乏人问津,遑论在英语世界产生原本应有的影响了。本文这一节将暂不考虑影响译文接受的文本外因素,仅从初氏的译介策略入手,结合当代翻译研究的相关成果,探讨和阐释为何这样的译介策略会在20世纪30年代的英国获得成功。

初大告从事翻译活动,其目的在于促进中英文化交流。Venuti(1995:9-10)认为,只有当外语文本不再陌生难解且富于本土特色时,交流的目的才能实现;而所谓“本土特色”,便包括译入语文学中正在盛行的风格与主题,即主流诗学形态(dominant poetics)。Lefevere(1997:67)也认为,译入语文学中的主流诗学形态是译者在译文生成之际所面临的最重要的抉择。他还指出,翻译活动中还存在着另外一种影响机制——传统,即后来译者对先前成功译者的翻译策略的沿用(例如Ayling对Ayscough的效仿,杨宪益夫妇对Waley的因袭)——他将这种机制称之为“翻译诗学形态(translation poetics)”(同上:68)。在译入语文学系统中,顺应主流诗学形态的作者,其作品往往最有可能被译语读者所接受。同理,将这种诗学形态中典型的创作手法转化为翻译策略的译者,其译作也最有可能获得译语读者的认可;同时,这种翻译策略又会逐渐被确立为主流翻译诗学形态。但值得注意的是,由于主流诗学形态总是处于动态变化之中,因此主流翻译诗学形态也势必要产生相应的变化。此外,无论是确立还是摒弃,两种诗学形态之间都存在着一定的时间差(Lefevere 2001:53)。

无论是初大告本人,还是NewEnglishWeekly的评者,都曾提及Waley的中国古典诗歌英译实践,可见初氏与这位英国汉学家、翻译家之间有着某种密切的联系。Arthur Waley(1889-1966)出生在维多利亚时期(1837-1901)的末期,这一时期的英国诗歌秉承浪漫主义诗歌遗风,极其注重对五步抑扬格和尾韵的运用。因此,当时的译者多迎合彼时的主流诗学形态,乐以格律体翻译中国古典诗歌3(朱徽 2009:43),并由此确立了格律体译诗的主流翻译诗学形态。

19世纪末,英国诗人Hopkins创制了著名的“跳跃韵”(sprung rhythm)。这种韵律不遵循固定的传统音步结构,只关注重音音节的数量,而且不用尾韵。20世纪初,意象派诗歌代表Ezra Pound旅居欧洲,将伦敦变成了美国新诗运动的一个重要中心(李冰梅 2009:109),使得格律体诗的主流地位遭到动摇,自由体诗转而成为新的主流诗学形态。Waley正是在这一时期开始以跳跃韵进行中国古典诗歌英译的,而且接受Pound的邀约,时常在后者和T.S.Eliot诗歌运动的阵营TheLittleReview上发表译诗。因此,他的翻译策略“实质上与庞德等人所倡导的自由体新诗是一脉相承的”(胡安江 2009:55)。换言之,Waley的翻译活动既顺应了新的主流诗学形态,也挑战了旧的主流翻译诗学形态。

在文本选择方面,Waley的取舍标准有很强的个人特色。以《汉诗选译170首》为例,这部诗集的第一部分上起先秦、下到明末,几乎涵盖了整个中国古典诗歌史,其中收录了秦佳、傅玄等较为冷僻的诗人;第二部分则是59首白居易诗,占了全书近三分之一的篇幅(朱徽 2009:118)。在形式方面,他借用汉诗的形式,采用不增不减的直译策略和等行翻译的方法;译诗每行单独成文,没有跨行现象;原诗中的对仗没有予以保留(胡安江 2009:56;李冰梅 2009:110;朱徽 2009:121)。在内容方面,他对大多数诗的标题做了改动,使之简洁明了、便于读者理解(同上:112)。

Waley的译诗曾被收录到多种中国文学或世界文学选译集中,例如Cyril Birch主编的AnthologyofChineseLiterature,fromEarlyTimestotheFourteenthCentury和Maynard Mack主编的TheNortonAnthologyofWorldMasterpieces等;甚至还被当作是他的原作收入多种权威的英语诗歌选集中,如OxfordBookofModernVerse和ThePenguinBookofContemporaryVerse等(朱徽 2009:127-128)。这些事实都可以说明,Waley在与旧的主流翻译诗学形态的对抗中获得了胜利,并确立了自由体译诗的主流翻译诗学形态。

对比前文可知,初大告的译介策略与Waley无论在文本选择、译文形式还是译文内容方面都有着极高的相似度。由此可见,初大告的译词之所以能获得英国评论界的认可,主要是因为他顺应了当时的主流翻译诗学形态。

4.结语

本文运用文本与副文本手段相结合的研究方法,以初大告的英译词选《中华隽词一〇一首》为个案,对其诗歌翻译活动进行了描述性研究,发现译者以促进中英文化交流为目的;根据个人喜好选择待译文本;采用英诗中主流的自由体,基本运用等行翻译,并尽量保留了原词的句法结构;以可以概括全词主题的新标题代替原词的词牌名和/或标题;在译文通顺易读的前提下以译字/音的方法保留了少量文化负载项并改换了原诗中的某些意象。从Lefevere诗学形态和翻译诗学形态的视角来看,初氏的译介策略迎合了Waley建立起的主流翻译诗学形态,所以他的译词能够在当时获得成功。

以上的个案研究可为近年来国内“文化走出去”战略的进一步建构提供几点启示。首先,作为“文化走出去”至关重要的一环,文学作品域外传播的关键在于能否被普通外国读者所接受。他们不具有、也无须具有相关领域的背景知识,因此译者有必要将译本尽量地去陌生化。而实现去陌生化的有效途径之一,便是顺应译入语文学的主流(翻译)诗学形态。诗歌如此,散文、小说、戏剧等同样如此。着手翻译之前,译者须熟知译入语文学的流变与现状,并确立相应的译介策略。唯有如此,文化才有成功走出去的可能。

此外,《中华隽词一〇一首》与其初版译介策略上大同小异,但最后的命运却截然不同,这一现象本身也值得深思。翻译家Jenner(1990:190)指出,由于国内出版社大多疏于国际上的推广,所以在国内出版的英译中国文学作品充其量只是方便了国内读者。换言之,即便是顺应了译入语主流(翻译)诗学形态的译本,也有可能在出版发行这一环节上被湮没。因此,国内出版社可以考虑与域外的知名出版社合作,以联合出版的方式将译本推出国门。

“文化走出去”战略提出之前,还有很多像初大告一样的译者在西方出版过中译外作品并获得了不同程度的成功。他们成功的经验虽然不可照搬,但都对今天的中国文学外译工作有着借鉴意义,还有待我们去积极发掘和研究。

注释:

1 根据笔者的查证,这些译诗除一首译自英国诗人William Ernest Henley的“大无畏”之外,其余的现已均不可考。这首译诗最初发表于《诗刊》1981年第2期47-48页;后又被收录在由罗义蕴、曹明伦和陈朴编注的《英诗金库:英语最佳歌谣及抒情诗之金库》第5卷第1130-1131页。

2 初大告在全书中只加了一处注解,以200字左右的篇幅简要地介绍了秦观“鹊桥仙(纤云弄巧)”中牛郎织女的传说以及相关的民俗。

3 这一时期比较有代表性的格律派诗歌翻译家包括Herbert A.Giles,Launcelot Alfred Cranmer-Byng和W.J.B.Fletcher等。

Chiang,Y.1939.Chinese Lyrics by Chu Ta-kao[J].JournaloftheRoyalAsiaticSocietyofGreatBritainandIreland(2):278-279.

Jenner,W.J.F.1990.Insuperable barriers? Some thoughts on the reception of Chinese writing in English translation[A].H.Goldblatt.Ed.WorldsApart:RecentChineseWritingandItsAudiences[C].New York:M.E.Sharpe.

Lefevere,A.1997.Translation as the creation of images or ‘Excuse me, is this the same poem?’[A]. Ed. S. Bassnett.TranslatingLiterature[C].Cambridge:Antony Rowe Ltd.

Lefevere,A.2001.Translation practice(s) and the circulation of cultural capital:Some aeneids in English[A].S.Bassnett & A.Lefevere.Eds.ConstructingCultures:EssaysonLiteraryTranslation[C].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

Lin,Y.1937.ChineseLyricstranslated by Ch’u Ta-kao[J].T’ienHsiaMonthly(5):518-521.

Venuti,L.1995.Translation and the Formation of Cultural Identities[A].C.Schäffner & H.Kelly-Holmes.Eds.CulturalFunctionsofTranslation[C].Cleveton:Multilingual Mattters Ltd.

初大告,1989,我翻译诗词的体会[A],王寿兰主编,《当代文学翻译百家谈》[C]。北京:北京大学出版社。

王乃庄、王树清,1989,《中华人民共和国人物辞典(1949-1989)》[M]。北京:中国经济出版社。

王佐良,1992,《论诗的翻译》[M]。南昌:江西教育出版社。

翁显良,1982,意象与声律——谈诗歌翻译[J],《中国翻译》(6):34-38。

杨仲义,1997,《中国古代诗体简论》[M]。北京:中华书局。

袁锦翔,1985,一位披荆斩棘的翻译家——初大告教授译事记述[J],《中国翻译》(2):29-32。

元青、潘崇,2013,中国文化走出去的一段经历——以20世纪上半期中国留英学生为中心的考察[J],《社会科学战线》(4):75-82。

周流溪,1999,掌握语言的精神——初大告的实践(上)[J],《福建外语》(3):60-63。

周维强,2010,改名记[J],《学习博览》(4):55。

朱徽,2009,《中国诗歌在英语世界——英美译家汉诗翻译研究》[M]。上海:上海外语教育出版社。

庄严,1984,参加过五四运动的几位革命前辈[J],《瞭望周刊》(18):14-16。

(赵云龙:北京外国语大学英语学院硕士生)

通讯地址:100089北京市海淀区西三环北路2号北京外国语大学英语学院

H059

A

2095-9645(2015)02-0026-07

2015-01-05

* 本文写作之初及写作过程中曾受到北京外国语大学英语学院翻译系吴文安所开课程的启发;初稿完成之后又承蒙马会娟在百忙之中多次提出修改意见,在此一并谨致谢忱。