初中数学课堂“教学惯习”观察与反思

2015-03-18张怀明

【摘 要】初中数学教学中,一些惯常的教学行为被教师视为一种合理化存在。审视之会发现其中存在低效、肤浅甚至错误的成分,严重制约着教师的专业发展。本文结合相关案例进行了剖析与反思。

【关键词】教学惯习;初中数学;案例分析;现象反思

【中图分类号】G633.6 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6009(2015)06-0039-02

【作者简介】张怀明,江苏省海安县教育局教科室(江苏海安,226600)教科员。

在初中数学教研活动中,我们发现一些教学习惯与教师的行动如影随形,经过时间积淀的教学行为常被教师视为一种合理化存在。这些固化的教学行为,可以借用法国社会学家布迪厄的说法,称之为“教学惯习”。审视初中数学教学中种种貌似合理的教学惯习,会发现其中存在低效、肤浅甚至错误的成分,严重制约着教师的专业发展。现结合几则教学案例进行剖析。

一、需警惕常用的教学流程可能教学效率低下

【案例呈现】师:我们刚学了全等三角形及其判定方法,请同学们回忆一下,什么叫全等三角形?

生:三个角和三条边都对应相等的两个三角形叫全等三角形。

师:全等三角形有哪几种判定方法?

生:SSS、SAS、ASA、AAS。

师:在前面学习的基础上,我们今天将研究一种特殊三角形——直角三角形全等的判定方法。

【反思】这是在随堂听课时一位教师复习引入的教学片段。以概念、法则、定理等陈述性知识作为复习内容,提问后引入新课的教学方式,在部分教师的日常教学中普遍存在。在他们的教学观念中,学生对知识的掌握程度是以能否说出来为标志的。但是,学生能够记住数学中的陈述性知识,并不表明他们真正理解和学会运用了。事实上,如果改变一下复习引入的方式,教学效果可能就要好得多,如以这样一组填空题来进行复习。填空:在△ABC和△DEF中,①已知AB=DE,AC=DF,补充一个合适的条件,使△ABC≌△DEF;②已知∠A=∠D,∠B=∠E,补充一个合适的条件,使△ABC≌△DEF。通过比较,我们会发现新方案既需要学生对陈述性知识进行回忆和提取,又需要对全等的判定方法进行选择和运用,虽不高明,但显然要更科学,教学效果和教学效率都会有一定的提升。

考察其它教学环节,如:新授、巩固、总结等阶段,我们也会发现一些影响教学效率的教学惯习的影子。由于缺少反思与调整,在日常的教学活动中,部分教师按照既往的经验进行惯性运作,使得教学流程变得越来越呆板,造成教学效率低下,日常课经常重复着“昨天的故事”。

二、需警惕固化的角色定位导致思维替代现象

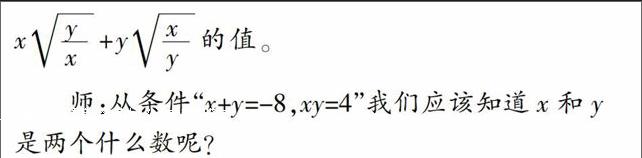

【案例呈现】例题:已知:x+y=-8,xy=4,求:x■+y■的值。

师:从条件“x+y=-8,xy=4”我们应该知道x和y 是两个什么数呢?

生:x和y是两个负数。

师:很好!你能说出为什么吗?

生:两个数的和为负,积为正,这两个数一定是两个负数。

师:下面在解决问题时,我们可以有两个方法。一是将分母变为平方式后开出来;二是将根号前的字母移到根号内,解题时一定要注意x和y都是负数。

【反思】在上述案例中,教师将解题的难点和易错点通过师生一问一答和预警式提醒“一一化解”,貌似引导,实质灌输。部分教师不愿意放手让学生去尝试解决问题,因为在他们内心深处存在着“怕学生出错!”“怕学生不会!”的想法,教学中总想把学生的错误消灭在萌芽状态,或总想通过自己的引导“顺利”解决问题,让课堂教学更加流畅。

教师将自己不知不觉地定位为知识的讲授者,有主、客观两方面的原因:主观上,仍然受传统教学思想的深刻影响,课堂教学执着于讲授,迷信于“教师讲得多,学生就会得到多”;客观上,由于初中数学课堂容量大、知识难度大,为了完成教学任务,教师往往在学生的候答、观察、思考与操作等环节压缩时间,形成“学生跟着教师转”的局面。这时候学生的主体地位被大大削弱,教师的主导地位强势凸显,而学生的观察能力得不到提高,思维能力得不到锻炼,数学活动经验得不到积累。

三、需警惕熟悉的教学情境中存在肤浅的经验

【案例呈现】师:如图,表示某人从家出发的时间t(分钟)与离家的距离S(米)之间的函数关系,大家能根据图象讲述一段话吗?

生1:李明明从家出发,步行15分钟后到达600米外的赵雨洋家,在赵雨洋家他们一起看书20分钟,然后跑步回家,又用去了10分钟时间。

生2:张阿姨步行15钟后,到达离家600米远的超市,在超市购物花去了20分钟时间,然后往回走,10分钟后到家。

……(学生根据图象,讲述着类似的生活情境,这时有个学生在座位上发出了这样的疑问。)

生3:中间这条水平线段一定表示停下来吗?

师:这位同学实际上发现了一个规律,凡是图像中出现了“水平线段”,就表示停下来了,如出现“购物、看书、吃饭”等情况。

【反思】这是一位教师在“变量与函数”的教学时的一个片段,主要目的是培养学生的读图能力,加深对变量之间关系的认识。例题编得较为成功,具有开放性、新颖性的特点。不过这种认识是有局限性的,“水平线段”只是表示时间变化时距离不变,并不一定表示“停止”,如果一个人以家为中心进行圆周运动,在图象上也应显示为一条“水平线段”。

若在上面的课堂中,教师打破学生的思维定势,也许就会出现“晚饭后,李大爷步行15钟到达离家600米远的地方锻炼身体,在一个以家为圆心,以600米为半径的圆形场地上运动了20分钟,再回家用去了10分钟”这样出乎意料的答案,会为学生带来不一样的知识建构。

一些熟悉的教学情境出现时,教师往往显得得心应手,因为经验中已经“预存”了解决问题的路径和答案。而这些认识存在这片面、狭隘等问题,从而忽视自己经验中一些肤浅乃至错误的成分。

四、惯常的合作学习方式,需警惕可能存在的走过场现象

【案例呈现】一位教师在讲等腰三角形的性质时,要求每个学生课前准备好一张等腰三角形纸片。

师:请同学们将纸片对折,让两个顶角重合,你发现了什么?

生:等腰三角形的两个底角相等。

师:还有其他发现吗?

……(没有学生举手回答)

师:请前后两桌的4位同学开展小组讨论。

【反思】“合作交流”是新课标所提倡的三种重要的学习方式之一,因此开展“小组讨论”也成为教师在教学中经常运用的教学组织形式。在课堂观察中,我们发现部分教师在这一教学环节存在着问题。最典型的是,教师会利用小组讨论化解“冷场”。而在有些课堂,虽然对小组讨论做了课前预设,但还是存在着组织形式不符合要求、学习要求不明确、探究内容价值不大等问题,小组合作学习经常外表很热闹,而实际教学效果有限。

开展小组合作学习要讲究规范。首先,要做到合理分组。学习小组一般由3至5人组成,小组间要做到“组间同质”,小组内要做到“组内异质”。其次,要求要明确。组织、记录、归纳等职责分工明确;倾听、展示、质疑等合作学习的要求明确。最后,内容要值得探究。一般要求合作学习的内容要“大于个人能力,小于小组能力”,值得和需要通过集体的智慧去解决。如果小组讨论不符合合作学习的一些基本要求,运用时“邯郸学步”,未领会其精髓,走过场的现象就不可避免。

教学惯习是在教学经验不断内化与积淀基础上建立的一种反应方式,它对人的行动有时会产生负面的影响。要让不合理的教学惯习对教学的影响程度降到最低,需要教师在教学实践中加强教学反思,不断对教学实践进行调整和改革。

注:本文系江苏省教育科学“十二五”规划2011年度立项课题“促进教师学科教学认知(PCKg)发展的临床指导研究”(课题编号:D/2011/02/085)的研究成果之一。