先入观念对情绪感染力的调节

——以教学活动为例*

2015-02-05张奇勇卢家楣

张奇勇 卢家楣

(1扬州大学教育科学学院, 扬州 225002) (2上海师范大学教育学院, 上海 200234)

1 引言

情绪感染在国外心理学界研究起步较早, 目前可以检索到的有一定价值的文献有40余篇, 而国内心理学界对于情绪感染的研究相当少, 目前国内外对情绪感染的研究主要集中在管理业与服务业(e.g., Johnson, 2009; Huang & Dai, 2010; Du, Fan, &Feng, 2011; Manera, Grandi, & Colle, 2013)。以往文献就情绪感染这一概念存在分歧, 分为原始性情绪感染(primitive emotional contagion)和意识性情绪感染(conscious emotional contagion)两大流派, 原始性情绪感染认为情绪感染是一个自动化的、无意识的“模仿——反馈”过程。与原始性情绪感染不同,意识性情绪感染是一个伴随着理性的情绪辨别与解释的情绪传递过程, 情绪感染受辨别与解释的结果(意识)所调节。如Barsade认为人通过将自己的情绪与他人的情绪进行对比, 如果认为他人情绪合适的话, 便接受他人的情绪(Barsade, 2002)。如果当顾客感觉到员工的情绪是假的或不真诚的, 他或她就不能合理地解释情绪展示的原因, 意识性情绪感染就不会产生(Hennig-Thurau, Groth, Paul, & Gremler,2006; Du et al., 2011)。张奇勇等人从理论上论证了意识性情绪感染并非是一种单一的、基本的心理现象, 其中有一类意识性情绪感染其实是情绪感染后的意识性调节现象(张奇勇, 卢家楣, 2013), 如“虚假的笑不具有感染力”, 其实就是情绪感染后的意识性情绪调节(认定为“笑是虚假的”)“免疫”了情绪感染的最终效果, 神经科学的实验研究表明, 对情感事件的最初反应以及随后的情绪调节(情绪放大或消减)这两个过程均由大脑的相互独立的机制去管理(Johnstone, van Reekum, Urry, Kalin, & Davidson,2007), 正是因为情绪感染被后继的“笑是虚假的”这一观念所调节, 所以才“不具有感染力”。由此,张奇勇等认为意识性情绪感染将情绪感染后的调节、对比过程也混杂其中, 而这些并非是情绪感染的本体, 所谓的“意识性情绪感染”其实恰恰说明了情绪感染可以被之后的心理过程所调节(可以是有意识或无意识调节), 所以本文中的情绪感染是指感官情绪信息自动化地、无意识地在人际间传递的过程(张奇勇, 卢家楣, 2013), 它是人际间情绪传递的方式之一, 不包括个体被情绪感染后的调节、对比过程。本研究严格区分了情绪感染及其之后的情绪调节这两个心理过程, 控制了额外变量,如语义情感信息对实验结果的影响, 使得通过实验诱发出的心理现象符合真正的情绪感染现象。

在Stel等人的研究中, 让被试观看一段肥皂剧,若事先告知被试剧中人物的情绪是矫揉造作的(假的), 结果被试均没有产生明显的情绪感染体验(Stel & Vonk, 2009), 由此可认为情绪感染水平被先入观念所调节, 但这种先入观念影响的是觉察者对感官情绪信息的真伪判断, 那么先入观念能不能是一种高级情绪信息呢?(关于感官情绪信息与高级情绪信息的内容详见:张奇勇, 卢家楣, 2013)如情绪诱发者的身份信息、社会作风信息等。例如, 2003年丁肇中教授在北京大学演讲时, 吸引了很多文科生前来听讲, 并且文科生也听得津津有味, 会场气氛相当热烈。假如换一个人, 而不是丁肇中, 使用同样的方式演讲相同的内容, 是否能激发出相同的气氛效果呢?再如, 某高校政治教师, 政治课讲得非常好, 年年评教名列第一, 自从传出性丑闻后,他的课堂流失率节节攀升, 听课的学生均认为他是在作秀, 毫无吸引力可言, 评教成绩一落千丈。这些现象均表明, 先入观念会以一种无意识的形式被提取(Sritharan, Heilpern, Wilbur, & Gawronski, 2010),并影响诱发者的情绪感染效果, 也就是说, 观念可以先于情绪感染而存在并对情绪感染的最终效果产生调节作用, 调节的结果有两种——增强或削弱。由此, 先入观念也分为两种:一种是积极的先入观念, 它可以增强情绪感染的最终效果, 如“丁肇中是一位伟大的华裔美国物理学家, 诺贝尔物理学奖获得者”; 一种是消极的先入观念, 它可以削弱情绪感染的效果, 如“某教师是一位生活作风有问题的人”。本研究主要着眼于先入观念对情绪感染力的易感性调节与免疫性调节作用, 所谓易感性调节是指情绪觉察者的先入观念可以增强情绪诱发者的情绪感染力, 使情绪觉察者产生更大的情绪体验, 如同机体对某病原体具有易感性一样, 先入观念对情绪感染力产生了易感性调节; 所谓免疫性调节是指情绪觉察者的先入观念可以削弱情绪诱发者的情绪感染力, 使情绪觉察者削弱甚至消除了情绪体验, 就如同疫苗使机体产生了免疫功能一样,先入观念对情绪感染力产生了免疫性调节作用。

现实生活中有这样一些现象, 当一个人看到别人的情绪时, 却体验到了与别人完全相反的情绪,如看到一个厌恶的人与其朋友谈笑时, 会激发出觉察者讨厌的情绪, 这被称作“反向感染” (觉察者体验到了与被觉察者相反的情绪), 在少量文献中有所涉及(e.g. McIntosh, Druckman, & Zajonc, 1994;Witvliet, Knoll, Hinman, & De Young, 2010), 也就是说觉察者所感觉到的与被觉察者的关系水平决定了觉察者的情绪感染水平甚至情绪效价, 而这种人际关系评价也是以无意识的形式被提取的(Visser,van Knippenberg, Van Kleef, & Wisse, 2013)。通常,对于学生来说会更崇拜权威教师而轻蔑新手教师,那么学生对教师身份的看法会不会以无意识的形式被提取并最终影响教师情绪对学生的感染水平呢?或者说, 会不会无意识地认为权威教师所表现出来的情绪更真实, 而新手教师所表现出来的情绪更虚伪呢?如有研究表明, 当被试认为被觉察的情绪是假的时候就会减少模仿, 就会减少移情, 因为移情的社会功能被减少(Stel & Vonk, 2009), 说明情绪感染的程度受到觉察者主观所感受到的他人情绪表达真实性的影响(Huang & Dai, 2010) (尽管他人的情绪表达有可能是真诚的)。

目前, 生物反馈技术已被广泛应用于情绪研究中, 因为生理指标变化与情绪体验的强度之间存在一致性(Laird et al., 1994)。结合本研究的目的, 使用了

α

、SMR、β

波三种脑电(electroencephalogram,EEG), 这些脑电指标与“专注”程度有关, 通常被作为注意唤醒程度的重要生理指标(Adeli, Zhou, &Dadmehr, 2003); 血容量(blood volume pulsation,BVP)通常用以反应血管的舒缩反应和交感神经的兴奋程度, 与情绪状态密切相关, 是反映情绪唤醒程度的敏感性生理指标(Sztajzel, 2008); 皮电指标通常用来测量被试愉悦情绪或焦虑情绪的刺激反应(Peter & Herbon, 2006), 皮电也与情绪唤醒程度密切相关(Burriss, Powell, & White, 2007; 李芳, 朱昭红, 白学军, 2008)。情绪感染与被试的无意识模仿有关, 因此选用了脸颊肌电(electromyographic,EMG), 对于正常的被试而言, 模仿会产生一致的行为(如看到高兴的脸嘴角就会跷起, 看到沮丧的脸嘴角就会下垂), 而限制不一致的行为, 这种一致性倾向被认为是情绪感染的指标(Falkenberg,Bartels, & Wild, 2008)。本研究以教学活动为例, 通过指导语设计了“权威”教师和“新手”教师两种教师身份信息, 用以考察学生对教师社会身份信息的认知(先入观念)能否调节学生的最终情绪感染水平。为此, 本研究提出下列假设:

H1:学生对“权威”教师(积极的先入观念)的关注程度显著好于“新手”教师(消极的先入观念), 且不受“权威”教师情绪效价的影响; 学生对“新手”教师的关注程度与教师的情绪效价有关, 当“新手”教师表现出消极情绪时, 学生的关注程度会大大下降。

H2:“权威”教师的积极情绪对学生的感染力要强于“新手”教师, 即“权威”教师的积极情绪更具易感性, 这与学生对“权威”教师的关注程度更高有关。

H3:“权威”教师的消极情绪对学生的感染力要弱于“新手”教师, 即学生对“权威”教师的消极情绪具有免疫力, 这与学生对“权威”教师的消极情绪做出“合理化”解释有关, 从而免疫了“权威”教师的消极情绪感染力, 而对“新手”教师的消极情绪则没有这种“合理化”。

2 研究方法

2.1 研究目的

在实验室仿真教学情境下, 通过引导学生对教师的评价, 检验学生对教师的意识性评价观念对教师情绪感染力的调节作用。

2.2 被试

以公开招募的方式选取来自扬州大学的大学生51名, 所有被试视觉正常或矫正后正常, 听觉均正常, 无精神类疾病史。其中有4名因为数据记录缺损而被剔除, 另有7名因出现极端数据而被剔除(在平均数上下3个标准差之外的数据)。最后获得有效被试数据40名, 年龄在18~22岁之间, 其中男生20名, 女生20名。

2.3 实验工具与材料

本研究的实验仪器采用加拿大Thought Technology公司生产的BioNeuro八通道电脑生物反馈仪, 型号为BioNeuro INFINITI SA7900C, 数据采集系统软件为MULTIMEDIA BIOFEEDBACK SOFTWARE (version 5.2.4)。本研究使用了A、B、D、G四个通道, 设定A通道为MyoScan-Pro400, 用于监测左脸颊肌电(采集脸颊EMG, 单位为µV); 设定B通道为EEG-Z, 用于监测脑电(采集

α

波、SMR和β

波, 中央顶区Cz点); 设定D通道为SC-Pro/Flex,用于监测皮电(利手食指、无名指指腹) (采集SC,单位为mho); 设定G通道为HR/BVP- Pro/Flex, 用于测定血容量(利手中指指腹) (采集BVP幅度;BVP频率, 单位为次/min)。本研究使用多媒体教学视频进行教学, 采用两名男教师朗诵下列教学用文本, 并录制成多媒体视频(扩展名为“.mpg”), 每个视频长度约4 min左右,实验采用被试内设计, 依据实验要求, 每个模块分别使用了下列教学视频。

模块一中的实验视频为:《大自然的语言》(中性情绪朗诵)、《景泰蓝的制作》(积极情绪朗诵)、《统筹方法》(消极情绪朗诵)。

模块二中的实验视频为:《落日的幻觉》(中性情绪朗诵)、《语言的演变》(积极情绪朗诵)、《语言是人类重要的交际工具》(消极情绪朗诵)。

随机抽取47名大学生对教学用文本的语义情感采用15级(–7~7)评分, –7表示实验材料的语义情感非常负性, 0表示语义情感为中性, 7表示语义情感非常正性, 结果表明实验材料的语义情感为中性(

t

= 0.41,p

> 0.05, Cohen’sd

= 0.32, 1–β

= 0.41)。在教学视频中, 教师朗诵情绪分为三种:中性情绪朗诵(非常平静), 积极情绪朗诵(非常有激情), 消极情绪朗诵(倦怠情绪)。同样采用15级(–7~7)评分标准对上述教学视频进行评定, 样本数据为51份, 评定结果的差异性检验表明, 教师一与教师二在三类情绪表演上的评分差异均极其显著,F

(2,150) =2800.09,p

< 0.001, 1–β

= 1;F

(2,150) = 1414.60,p

<0.001, 1–β

= 1。进一步做多重比较, 结果显示, 任意两种情绪表演的评分上均存在极其显著性差异(p

< 0.001)。对两位教师在相同情绪类型的表演评分上做配对组t

检验, 结果表明中性情绪(t

= –1.73,p

> 0.05, Cohen’sd

= 0.32, 1–β

= 0.41)、积极情绪(t

=–0.56,p

> 0.05, Cohen’sd

= 0.11, 1–β

= 0.08)、消极情绪(t

= –1.84,p

> 0.05, Cohen’sd

= 0.36, 1–β

= 0.45)均不存在显著性差异, 且上述结果的效果量Cohen’sd

和统计检验力1–β

均较低。《教师课堂情绪感染力评价问卷(学生用)》的标准化Cronbach’s

α

系数为0.89, 将问卷前后分半,则分半信度(split-half)为0.82, 项目分析采用鉴别指数D

在0.37~0.47之间, 题总相关系数(spearman correlation)r

值在0.63~0.72之间。以《情绪易感性问卷》为效标, 在积极与消极情绪视频条件下的效标关联效度分别为r

= –0.697,p

< 0.001;r

= –0.599,p

< 0.001。2.4 实验设计

本研究分为二个模块, 模块一研究被试在“崇敬”意识状态下教师情绪对学生情绪感染的调节作用, 模块二研究被试在“轻视”意识状态下教师情绪对学生情绪感染的调节作用。模块一与模块二均选用了3种情绪视频, 分别是教师中性情绪授课视频、教师积极情绪授课视频、教师消极情绪授课视频。

实验采用被试内设计, 上述两个模块均采用重复测量设计的方差分析(repeated measures ANOVA),即所有被试均要接受两个研究模块的所有实验刺激, 为避免学生接触相同的文本内容而带来的倦怠情绪和记忆效应, 本研究使用的视频文本内容均是不同的, 且模块一与模块二的授课教师也是不同的,两位教师均为男性, 且相貌普通, 年龄与身高相似。本研究的干扰变量为文本的语义情绪信息, 因此在实验材料上均采用情感为中性的语义文本信息。

本研究共有两个模块, 模块一与模块二的实验顺序在被试间平衡, 且引导一半学生认定教师一是“权威”教师, 教师二是“新手”教师; 引导另一半学生认定教师二是“权威”教师, 教师一是“新手”教师。为消除实验顺序以及学生性别对实验结果的影响, 在模块一、模块二的内部实验顺序与学生性别(男、女)上采用拉丁方设计。

2.5 实验程序

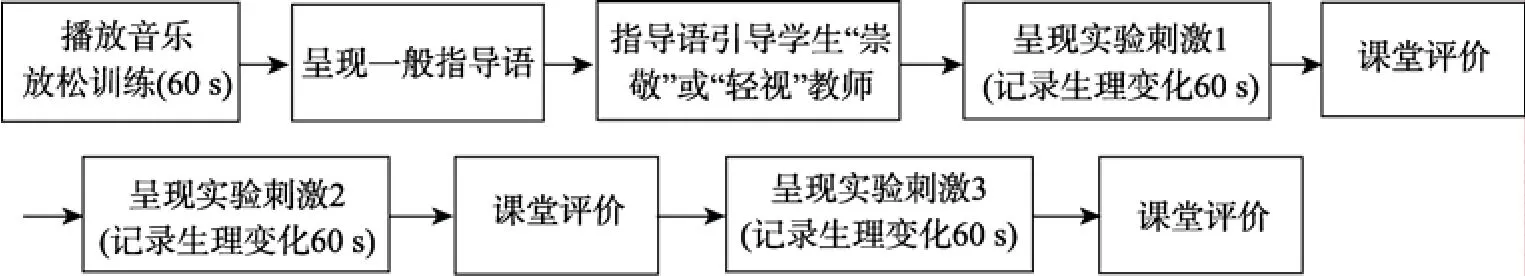

实验开始播放音乐并指导被试做放松训练, 在被试(大学生)平静情绪后播放一般指导语:下面给你播放的一组视频, 视频文件均来自于真实的教学现场, 请你把自己想象成置身于一个真实的教学情境中, 认真听课, 准备好了, 现在开始上课。之后进入模块一的实验阶段, 模块一引导学生有意“崇敬”下面这位授课教师, 指导语如下:你即将看到的是上海市徐汇区某中学的一位中学特级教师的授课视频, 该教师于2008年毕业于北京大学汉语言文学专业, 研究生学历, 入职仅4年即被破格评为中学特级教师, 他上课形式多样、不拘一格, 最大特点是能依据教学内容和学生情绪状态来确定课堂情感基调, 利用自己的情感来渲染课堂氛围, 或高潮迭起或波澜不惊, 他的授课视频曾在网上被转载百万余次, 被网民评为“最具表演天赋的教师”,2012年被评为“上海市教学名师称号”。模块一测试结束后, 播放音乐并做放松训练, 以消除被试听课疲劳对实验结果的影响。进入模块二的实验阶段,模块二引导学生有意“轻视”下面这位授课教师, 指导语如下:下面你即将看到的是一位刚入职的“新手”教师的授课视频, 他于2013年毕业于某民办学院汉语言文学专业, 大专学历, 现受聘于一家中学教育补习机构, 由于他上课缺乏经验, 可能有些枯燥, 请你耐心观看。模块一与模块二采用不同教师的教学视频, 每次教学视频播放结束后立即进行60 s的生理指标采集, 之后要求被试完成一份《教师课堂情绪感染力评价问卷》。两个模块的实验基本流程如图1所示。

图1 各研究模块的实验流程

3 结果分析

3.1 “权威”与“新手”教师的情绪感染力比较

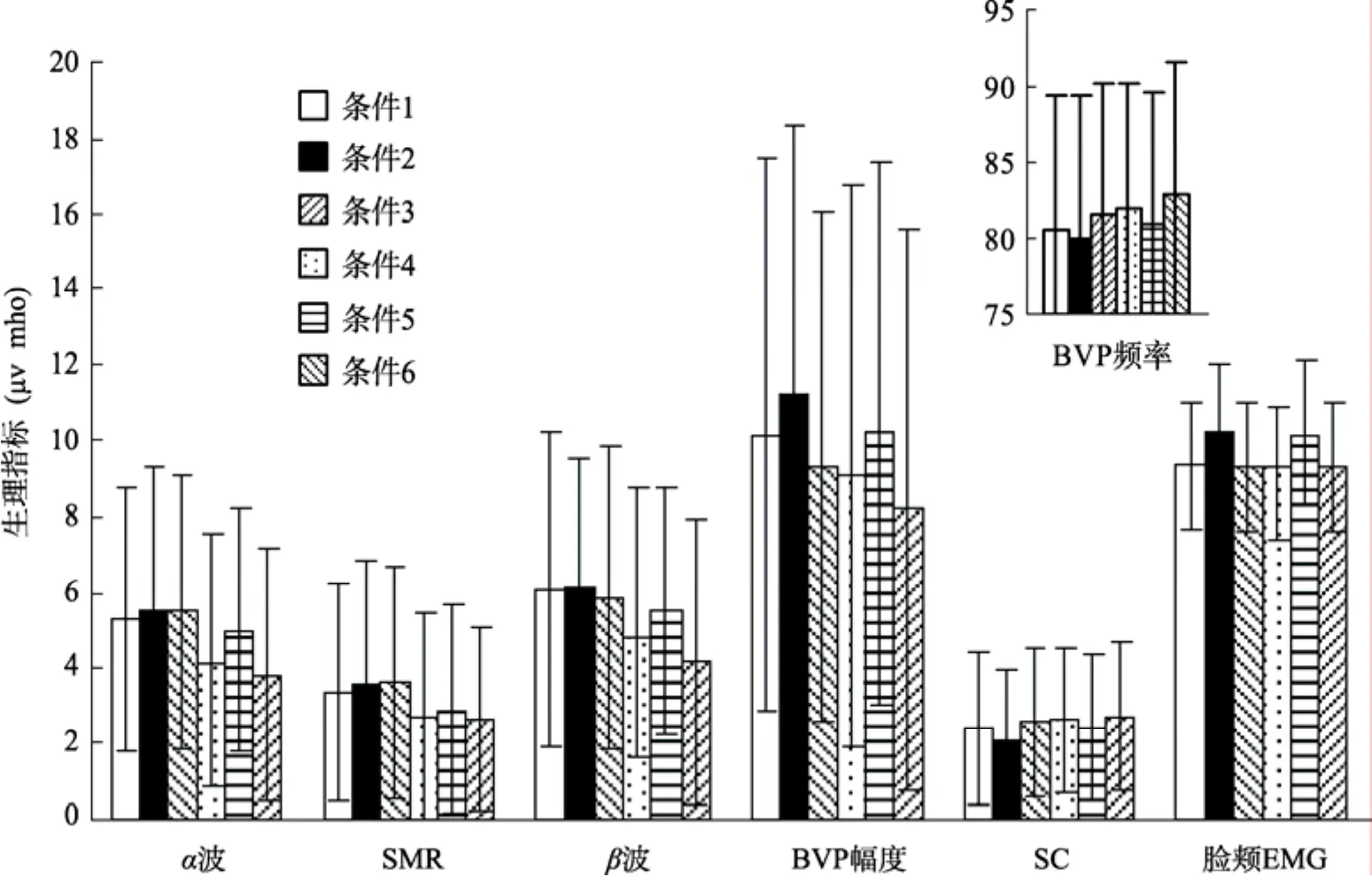

对上述两个模块的实验研究进行综合, 比较一下“权威”教师与“新手”教师使用相同情绪授课时的情绪感染力, 比较的实验条件有六种, 分别是:“权威”教师的中性情绪授课视频(条件Ⅰ)、积极情绪授课视频(条件Ⅱ)和消极情绪授课视频(条件Ⅲ); “新手”教师的中性情绪授课视频(条件Ⅳ)、积极情绪授课视频(条件Ⅴ)和消极情绪授课视频(条件Ⅵ)。本实验有2种“先入观念” (“权威”教师和“新手”教师)和3种“视频类型” (中性、积极、消极情绪视频), 因此是一个典型的2×3“两因素重复测量设计”。图2是7个生理指标在六种实验条件下的平均值(

M

)与标准差(SD

)。多元方差分析结果显示, 7个生理指标的“视频类型”因素主效应显著,

F

(14,26) = 18.88,p

< 0.001,Partial

η= 0.91, 1 –β

= 1, “先入观念”主效应显著,F

(7, 33) = 15.46,p

< 0.001,Partial

η= 0.78, 1 –β

=1, “视频类型”与“先入观念”的交互效应显著,F

(14,26) = 3.03,p

< 0.05,Partial

η= 0.56, 1 –β

= 0.66。依据本研究目的, 对“先入观念”在“视频类型”水平上做简单效应分析(simple main effects), 对于满足球形检验(Mauchly’s test of sphericity)假设的变量, 报告球形检验成立(sphericity assumed)的统计结果, 否则报告Greenhouse-Geisser的检验结果。7个生理指标的简单主效应结果显示, “先入观念”在中性视频、积极视频、消极视频上有SC和脸颊EMG两个指标均不存在显著性差异(

p

> 0.05), 除此之外, “先入观念”在中性视频上还有SMR不存在显著性差异(p

> 0.05), “先入观念”在积极视频上还有α

波、β

波不存在显著性差异(p

> 0.05)。对于简单主效应有显著性差异的指标, 其统计检验力1 –β

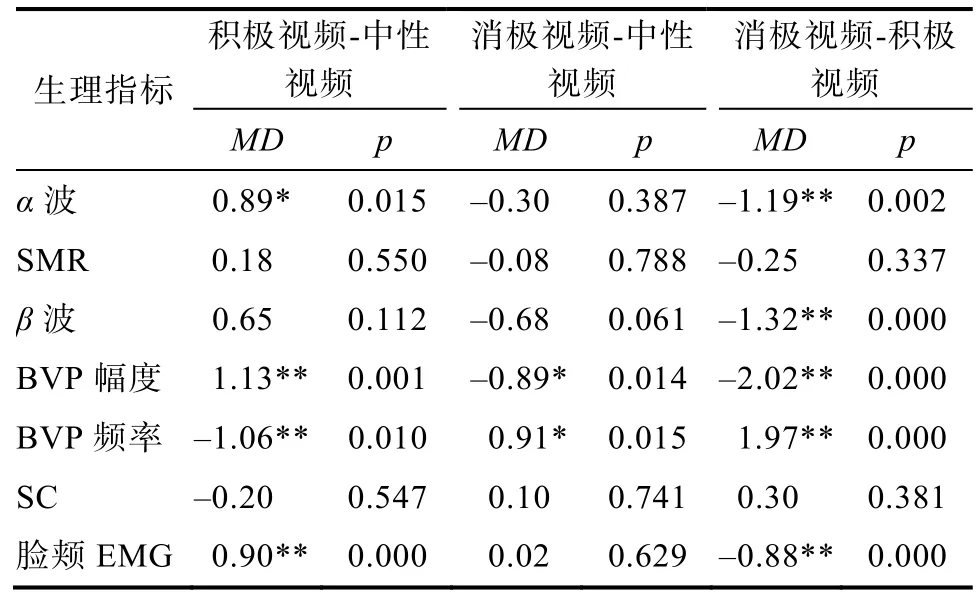

均在0.91以上, 表明正确拒绝零假设的概率非常高。进一步对“先入观念”在“视频类型”水平上做多重比较(去掉SC和脸颊EMG两个简单主效应均不显著的变量), 如表1所示。

如表1所示, 学生观看“新手”教师中性情绪视频比观看“权威”教师中性视频在

α

波、β

波上有极其显著下降(p

< 0.001), 在BVP幅度上有极其显著下降, 而在BVP频率上有极其显著提高(p

< 0.01);学生观看“新手”教师积极情绪视频比观看“权威”教师积极视频在BVP幅度上有极其显著下降, 而在BVP频率上有极其显著提高(p

< 0.01); 学生观看“新手”教师消极情绪视频比观看“权威”教师消极视频在α

波、SMR、β

波、BVP幅度上有极其显著下降(p

< 0.01), 而在BVP频率上有极其显著提高(p

< 0.01)。

图2 7个生理指标在6种实验条件下的比较结果

表1 “视频类型”在“先入观念”水平上的多重比较结果

3.2 学生的“权威”观念对教师情绪感染水平的调节

模块一有三种视频类型, 分别是“权威”教师的中性情绪授课视频(条件Ⅰ)、积极情绪授课视频(条件Ⅱ)和消极情绪授课视频(条件Ⅲ)。7个生理指标在三种视频类型下的平均值(

M

)与标准差(SD

)如图2所示(条件Ⅰ——条件Ⅲ)。多元方差分析结果(报告Pillai’s Trace的统计结果)显示, 被试的7个生理指标在三种视频类型下因素主效应显著,

F

(14,26) = 8.64,p

< 0.001,Partial

η= 0.82, 1–β

= 1, 基于平均变量的多元方差分析(based on averaged variables)结果显示被试内因素“视频类型”主效应显著,F

(14, 146) = 7.50,p

<0.001, 1–β

= 1。使用单变量检验(univariate tests)考察每个生理指标在三种视频类型下是否达到显著性水平, 单变量检验结果显示, BVP幅度、BVP频率、脸颊EMG达到极其显著性水平(

p

< 0.001), 其统计检验力均在0.96以上(1–β

> 0.96), 具有很高的统计检验力,而α

波、SMR、β

波、SC在单变量检验中没有达到显著性水平(p

> 0.05)。进一步使用LSD法对上述生理指标在三种视频类型下进行两两比较(pairwise comparisons), 以进一步考察这些差异会在哪些视频类型之间产生。表2是两两比较的结果,

MD

(mean difference)表示前一种视频类型下的平均数减去后一种视频类型下的平均数的差量。

表2 7个生理指标在三种视频类型下两两比较的结果

表2所示, 由于

α

波、SMR和β

波的单变量检验的主效应不显著, 其在三种视频类型两两之间均不存在显著性差异; 学生观看“权威”教师积极情绪视频比观看中性视频在BVP幅度和脸颊EMG上有极其显著提高(p

< 0.01); 学生观看“权威”教师消极情绪视频比观看中性视频在BVP幅度上有极其显著下降(p

< 0.01); 学生观看“权威”教师消极情绪视频比观看积极视频在BVP幅度和脸颊EMG有极其显著下降(p

< 0.01), 而在BVP频率上有极其显著上升(p

< 0.01)。3.3 学生的“新手”观念对教师情绪感染水平的调节

模块二有三种视频类型, 分别是“新手”教师中性情绪授课视频(条件Ⅳ)、积极情绪授课视频(条件Ⅴ)和消极情绪授课视频(条件Ⅵ)。7个生理指标在三种视频类型的平均值(

M

)与标准差(SD

) 如图2所示(条件Ⅳ——条件Ⅵ)。多元方差分析结果显示, 被试的7个生理指标在3种视频类型下因素主效应显著,

F

(14,26) =13.87,p

< 0.001,Partial

η= 0.88, 1–β

= 1, 基于平均变量的多元方差分析显示被试内因素“视频类型”主效应显著,F

(14, 146) = 6.05,p

< 0.001, 1–β

= 1。7个生理指标的单变量检验结果显示,

α

波、β

波、BVP幅度、BVP频率、脸颊EMG达到极其显著性水平(p

< 0.001), 其统计检验力均在0.91以上(1–β

> 0.91), 而SMR、SC在单变量检验中没有达到显著性水平(p

> 0.05)。进一步使用LSD法进一步对上述变量进行两两比较, 以进一步考察这些差异会在哪些视频类型之间产生。表3是两两比较的结果。

表3 7个生理指标在三种视频类型下两两比较的结果

如表3所示, 学生观看“新手”教师积极情绪视频比观看中性视频在BVP幅度、脸颊EMG上有极其显著提高(

p

< 0.01), 而在BVP频度上有极其显著下降(p

< 0.01); 学生观看“新手”教师消极情绪视频比观看中性视频在BVP幅度上有显著下降(p

<0.05), 而在BVP频率上有显著提高(p

< 0.05); 学生观看“新手”教师消极情绪视频比观看积极视频在BVP幅度、脸颊EMG上有极其显著下降(p

<0.01), 且在α

波、β

波上有极其显著下降(p

< 0.01)。如图1所示, 在每个模块中被试每看完一个视频都需要对教师的课堂情感表现力作一评价, 即完成《教师课堂情绪感染力评价问卷》, 以《教师课堂情绪感染力评价问卷》的分数为因变量, 以实验条件作为被试内变量, 对于同一组被试来说多次完成《教师课堂情绪感染力评价问卷》属于重复测量设计。

多元方差分析结果显示, 课堂评价在六种实验条件下因素主效应显著,

F

(5, 35) = 23.32,p

< 0.001,Partial

η= 0.77, 1–β

= 1, 单变量检验结果显示实验条件的因素主效应显著,F

(1.76, 68.47) = 13.93,p

<0.001,Partial

η= 0.26, 1–β

= 1。在两两比较中, 结合本研究的目的, 主要是对学生观看“新手”教师与“权威”教师的中性情绪、积极情绪与消极情绪视频下的课堂评价差异性进行比较, 结果显示:在上述三种视频条件下均存在显著性差异, 中性情绪视频(

t

= –3.64,p

< 0.01,Cohen’sd

= 0.98, 1–β

= 0.86), 积极情绪视频(t

=–2.91,p

< 0.01, Cohen’sd

= 0.82, 1–β

= 0.63), 消极情绪视频(t

= –2.34,p

< 0.05, Cohen’sd

= 0.61, 1–β

=0.65)。说明学生对“新手”教师的情绪感染力评价(无论是中性、积极或消极情绪视频)均显著差于对“权威”教师的评价。4 讨论

通过“权威”教师与“新手”教师的情绪感染力比较发现, 学生对“权威”教师始终能保持较高的注意力水平, 因此, “权威”教师的中性情绪、积极情绪感染力均要强于“新手”教师, 由于学生对“权威”教师的消极情绪作出无意识的“合理化”解释, 从而免疫了“权威”教师的消极情绪感染力。如表1所示, 学生观看“新手”教师中性情绪视频比观看“权威”教师中性视频在

α

波、β

波上有极其显著下降(p

< 0.01),说明相对于“权威”教师而言, “新手”教师更不易引起学生“专注”, 学生可能带有一种“轻视”的目光去看待“新手”教师, 而带有一种“敬仰”的目光去看待“权威”教师, 在BVP幅度上有极其显著下降而在BVP频率上有极其显著提高(p

< 0.01), 这说明“权威”教师的中性情绪感染力要强于“新手”教师。类似地, 有研究表明, 具有魅力的领导比普通领导对下属的情绪更具感染力(Vijayalakshmi &Bhattacharyya, 2012), 魅力就表现为“敬仰”与“亲和”。同样, 恋人之间的关系也亲密, 一方的情绪对另一方的感染力就会越强, 情绪感染力的提升与专注程度有关(Bhullar, 2012), 说明人际关系的亲密程度决定了情绪感染力水平。显然“权威”教师对学生的吸引力要强于“新手”教师, 所以对“权威”教师的专注程度要高于“新手”教师, “权威”教师的情绪感染力也就强于“新手”教师; 学生观看“新手”教师积极情绪视频比观看“权威”教师积极视频在BVP幅度上有极其显著下降, 而在BVP频率上有极其显著提高(p

< 0.01), 这也类似地说明了“权威”教师比“新手”教师的积极情绪感染力更强。Hatfield等研究表明情绪感染的程度被注意加工(attentional processes)所中介, 越多的注意加工就能引起更大的情绪感染力(Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994),注意过程除了受情绪类型和情绪表达的强度影响外, 也受员工对领导的评价高低的影响(Barsade,2002; Johnson, 2008, 2009)。一般来说, 学生对教师的评价越低就越容易在面对面接触时有意地回避(不注视), 无意识模仿程度就会越低, 因为情绪感染是一个“察觉——[模仿——反馈(激活镜像神经系统)]——情绪”的过程(张奇勇, 卢家楣, 2013),察觉程度决定了无意识模仿程度, 而觉察水平又受注意力水平的影响, 这是一条环环相扣的链条。又依据“模仿——反馈”理论(Falkenberg et al., 2008),模仿程度越低情绪感染效果就会越差, 所以学生对“权威”教师的过多专注最终提高了“权威”教师的积极情绪感染力; 学生观看“新手”教师消极情绪视频比观看“权威”教师消极视频在α

波、SMR、β

波上有极其显著下降(p

< 0.01), 说明与“权威”教师相比,“新手”教师在呈现消极情绪时会诱发学生更大的注意力水平下降, 而学生对“权威”教师依旧能保持较高的注意力水平。在BVP幅度上有极其显著下降而在BVP频率上有极其显著提高(p

< 0.01), 说明了“新手”教师的消极情绪感染力(倦怠)比“权威”教师的消极情绪感染力更强, 这可能与学生对“权威”教师的消极情绪进行“合理化”解释有关, 即学生可能会自动化地将“权威”教师展示消极情绪解释为是课堂表现的需要, 或者看作是“有能力”的表现, 这类似于“光环”效应, 与学生保持对“权威”教师前后一致的崇高评价有关, 以免认知出现重大失调, 这也符合情绪管理理论(mood-management theory), 即当人们体验到积极情绪时, 就会有一种希望维持他们积极情绪状态的行为和认知的动机(Epstude & Mussweiler, 2009)。由于对“权威”教师消极情绪的“合理”解释, 从而部分免疫了“权威”教师的消极情绪感染力。相反, 学生对“新手”教师的评价低就越有可能对其情绪做出“无能力”的解释,这种解释也符合情绪管理理论, 从而增强了“新手”教师消极情绪的感染效果。对“权威”教师的情绪感染力水平研究表明, 学生对“权威”教师均能保持较高的“专注”状态, 并存在着情绪的无意识模仿, “权威”教师的积极情绪与消极情绪对学生均有较高感染力。如表2所示,

α

波、SMR和β

波在三种视频类型两两之间均不存在显著性差异, 学生在观看“权威”教师授课时, 其注意力水平不受教师情绪效价的影响(均具有较高的注意力水平, 见下文与“新手”教师相比较)。学生观看“权威”教师积极情绪视频比观看中性视频在BVP幅度和脸颊EMG上有极其显著提高(p

< 0.01),BVP是反映情绪唤醒程度的敏感性生理指标, 人在积极情绪状态下BVP幅度会上升(Sztajzel, 2008),情绪也可以由脸部肌肉动作来激活, 这一理论被称为“脸部反馈理论假设” (Cheshin, Rafaeli, & Bos,2011), 人对兴奋的刺激则会有一个更大的脸颊EMG (Dimberg, Andréasson, & Thunberg, 2011), 而面对负性刺激(如愤怒)时可以自动化地激活皱眉肌的动作(Dimberg, 1982), 上述结果中两个指标的变化均说明“权威”教师积极情绪具有较高的感染力;学生观看“权威”教师消极情绪视频比观看中性视频在BVP幅度上有极其显著下降(p

< 0.01), 这可能是“权威”教师的消极情绪对学生感染的结果; 学生观看“权威”教师消极情绪视频比观看积极视频在BVP幅度和脸颊EMG有极其显著下降(p

< 0.01),而在BVP频率上有极其显著上升(p

< 0.01), 这是因为通常人在消极情绪状态下BVP频率会上升,而BVP幅度则会下降(Sztajzel, 2008)。Magnée等使用视觉情绪信息(面部表情)和声音情绪信息对广泛性发展障碍(pervasive developmental disorder)患者进行了情绪信息自动加工处理的研究, 研究中使用了肌电(EMG), 并认为肌电直接与情绪信息的自动化加工相关, 而不受意识控制(Magnée, De Gelder,Van Engeland, & Kemner, 2007)。由此可以推断, 学生在观看“权威”教师授课时, 存在着情绪的无意识模仿, 脸颊EMG部分反映了积极情绪的模仿程度,通过模仿机制即通过观察他人的行为激活了镜像神经活动, 这种神经活动当我们自己执行同样行为时(笔者注:主要是指情绪)同样被激活(Bastiaansen,Thioux, & Keysers, 2009), 无意识模仿可以诱发生理反馈(张奇勇, 卢家楣, 2013), 从而产生情绪感染。如表3所示, “新手”教师的积极情绪和消极情绪对学生也均有一定的感染力, 但与“权威”教师不同的是学生对“新手”教师的专注程度与教师的情绪效价有关, 如学生观看“新手”教师消极情绪视频比观看积极情绪视频在

α

波、β

波上有极其显著下降(p

< 0.01),β

波(15~30 Hz)出现一般意味着大脑比较兴奋或紧张,β

波越明显, 则表示警觉性越高,β

波在反映注意警觉性程度上要好于α

波(Adeli et al.,2003)。学生在观看“新手”教师消极情绪视频时的β

波下降说明学生的注意力开始“分散”, 而在观看“权威”教师的这两种情绪视频上则不存在这两个指标上的差异性, 说明学生对“权威”教师一直能够保持较大的注意力水平, 这种“专注”程度一定与通过指导语在学生大脑中建立起来的“先入观念”有关。通过《教师课堂情绪感染力评价问卷》的调查结果表明,学生对“新手”教师的情绪感染力评价(中性、积极或消极视频)极其显著差于对“权威”教师的评价(

p

< 0.01), 评教水平与学生的情绪体验有关,通常学生感受到积极情绪体验就会倾向于对教师做出积极的评价, 而消极的情绪体验则会做出消极的课堂评价。如在管理业中有研究表明, 当领导表达积极的情绪, 通过情绪感染, 下属就会体验到积极情绪(注:激活了与情绪相一致的评价), 下属就会更对领导做出积极的评价(Johnson, 2009)。5 结论

(1)在情绪感染中, 学生的先入观念对情绪感染具有自动调节作用, 调节的方式有两种:“关注”和“合理化”, 调节的结果也有两种:“易感性”与“免疫性”。

(2)学生在观看“权威”教师视频时, 其注意力水平不受教师情绪效价的影响, 学生对“权威”教师均能保持较高的“专注”状态, 而不管“权威”教师呈现的是积极情绪还是消极情绪, “权威”教师的积极情绪感染力要强于“新手”教师, 这与学生对“权威教师”的关注程度更高有关。相比之下, 学生对“新手”教师的专注程度与教师的情绪效价有关, “新手”教师更不易引起学生“专注”, 从而削弱了“新手”教师的积极情绪感染力。

(3)“新手”教师比“权威”教师在呈现消极情绪时会诱发学生更大的注意力水平下降, 而学生对“权威”教师依旧能保持较高的注意力水平。“新手”教师的消极情绪感染力(倦怠)比“权威”教师的消极情绪感染力更强, 这与学生对“权威”教师的消极情绪“合理化”解释有关, 从而免疫了“权威”教师的消极情绪感染力。

上述结论从课堂评价中得到了印证, 即学生对“权威”教师的情绪感染力评价要极其显著好于对“新手”教师的评价。

Adeli, H., Zhou, Z. Q., & Dadmehr, N. (2003). Analysis of EEG records in an epileptic patient using wavelet transform.

Journal of Neuroscience Methods, 123

, 69–87.Barsade, S. G. (2002). The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior.

Administrative Science Quarterly,47

(4), 644–675.Bastiaansen, J. A. C. J., Thioux, M., & Keysers, C. (2009).Evidence for mirror systems in emotions.

Philosophical Transaction of the Royal Society (Biological Sciences), 364

,2391–2404.Bhullar, N. (2012). Relationship between mood and susceptibility to emotional contagion: Is positive mood more contagious?

North American Journal of Psychology, 14

(3), 517–530.Burriss, L., Powell, D. A., & White, J. (2007).Psychophysiological and subjective indices of emotion as a function of age and gender.

Cognition and Emotion, 21

(l),182–210.Cheshin, A., Rafaeli, A., & Bos, N. (2011). Anger and happiness in virtual teams: Emotional influences of text and behavior on others’ affect in the absence of non-verbal cues.

Organizational Behavior and Human Decision Processes,116

, 2–16.Dimberg, U. (1982). Facial reactions to facial expressions.

Psychophysiology, 19

, 643–647.Dimberg, U., Andréasson, P., & Thunberg, M. (2011). Emotional empathy and facial reactions to facial expressions.

Journal of Psychophysiology, 25

(1), 26–31.Du, J. G., Fan, X. C., & Feng, T. J. (2011). Multiple emotional contagions in service encounters.

Journal of the Academy of Marketing Science, 39

, 449–466.Epstude, K., & Mussweiler, T. (2009). What you feel is how you compare: How comparisons influence the social induction of affect.

Emotion, 9

(1), 1–14.Falkenberg, I., Bartels, M., & Wild, B. (2008). Keep smiling!Facial reactions to emotional stimuli and their relationship to emotional contagion in patients with schizophrenia.

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience,258

, 245–253.Hatfield, E., Cacioppo, J., & Rapson, R. L. (1994).

Emotional contagion

. New York: Cambridge University Press.Hennig-Thurau, T., Groth, M., Paul, M., & Gremler, D. D.(2006). Are all smiles created equal? How emotional contagion and emotional labor affect service relationships.

Journal of Marketing,70

(3), 58–73.Huang, P. F., & Dai, C. W. (2010). The impacts of emotional contagion and emotional labor perception on employees’service performance.

International Journal of Electronic Business Management,8

, 68–79.Johnson, S. K. (2008). I second that emotion: Effects of emotional contagion and affect at work on leader and follower outcomes.

TheLeadership Quarterly, 19

, 1–19.Johnson, S. K. (2009). Do you feel what I feel? Mood contagion and leadership outcomes.

The Leadership Quarterly, 20

,814–827.Johnstone, T., van Reekum, C. M., Urry, H. L., Kalin, N. H., &Davidson, R. J. (2007). Failure to regulate: Counterproductive recruitment of top-down prefrontal subcortical circuitry in major depression.

Journal of Neuroscience, 27

, 8877–8884.Laird, J. D., Alibozak, T., Davainis, D., Deignan, K.,Fontanella, K., Hong, J., … Pacheco, C. (1994). Individual differences in the effects of spontaneous mimicry on emotional contagion.Motivation and Emotion, 18

(3),231–247.Li, F., Zhu, Z. H., & Bai, X. J. (2008). The duration of happiness and sadness induced by emotional film editing.

Studies of Psychology and Behavior, 7

(1), 32–38.[李芳, 朱昭红, 白学军. (2008). 高兴和悲伤电影片段诱发情绪的有效性和时间进程.

心理与行为研究, 7

(1),32–38.]Magnée, M. J. C. M., de Gelder, B., van Engeland, H., &Kemner, C. (2007). Facial electromyographic responses to emotional information from faces and voices in individuals with pervasive developmental disorder.

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48

(11), 1122–1130.Manera, V., Grandi, E., & Colle, L. (2013). Susceptibility to emotional contagion for negative emotions improves detection of smile authenticity.

Frontiers in Human Neuroscience, 7

,1–6.McIntosh, D. N., Druckman, D., & Zajonc, R. B. (1994).Socially induced affect. In D. Druckman & R. A. Bjork(Eds.),

Learning, remembering, believing: Enhancing human performance

(pp. 251–276). Washington, DC: National Academy Press.Peter, C., & Herbon, A. (2006). Emotion representation and physiology assignments in digital systems.

Interacting with Computers,18

, 139–170.Sritharan, R., Heilpern, K., Wilbur, C. J., & Gawronski, B.(2010). I think I like you: Spontaneous and deliberate evaluations of potential romantic partners in an online dating context.

European Journal of Social Psychology, 40

,1062–1077.Stel, M., & Vonk, R. (2009). Empathizing via mimicry depends on whether emotional expressions are seen as real.

European Psychologist, 14

(4), 342–350.Sztajzel, J. (2008). Heart rate variability: A noninvasive electrocardiographic method to measure the autonomic nervous system.

Swiss Medicine Weekly, 134

(35), 514–522.Visser, V. A., van Knippenberg, D., van Kleef, G. A., & Wisse,B. (2013). How leader displays of happiness and sadness influence follower performance: Emotional contagion and creative versus analytical performance.

The Leadership Quarterly, 24

, 172–188.Vijayalakshmi, V., & Bhattacharyya, S. (2012). Emotional contagion and its relevance to individual behavior and organizational processes: A position paper.

Journal Business Psychology, 27

, 363–374.Witvliet, C. V. O., Knoll, R. W., Hinman, N. G., & De Young, P.A. (2010). Compassion-focused reappraisal, benefit-focused reappraisal, and rumination after an interpersonal offense:Emotion-regulation implications for subjective emotion,linguistic responses, and physiology.

The Journal of Positive Psychology,5

(3), 226–242.Zhang, Q. Y., & Lu, J. M. (2013). What is emotional contagion?The concept and mechanism of emotional contagion.

Advances in Psychological Science, 21

(9), 1596–1604.[张奇勇, 卢家楣. (2013). 情绪感染的概念与发生机制.

心理科学进展, 21

(9), 1596–1604.]