阶级的含义和争议

2015-01-12李元书李宏宇

李元书,李宏宇

(1.黑龙江省社会科学院政治学研究所,哈尔滨150018;2.宁波大学商学院,浙江宁波315211)

·政治文明与法律发展·

阶级的含义和争议

李元书1,李宏宇2

(1.黑龙江省社会科学院政治学研究所,哈尔滨150018;2.宁波大学商学院,浙江宁波315211)

理解马克思主义的阶级含义要把握三个关键点:少数人对以生产资料为核心的财产的垄断、剥削、剩余价值的生产。马克思的阶级理论建立之后,发生过三次大争论,在争论中出现了六个典型的阶级定义:以市场关系为基础的阶级定义、以不平等系统的单位为基础的阶级定义、以职业分类为基础的阶级定义、以财产关系为核心的阶级定义、阶级关系中阶级位置的含义、以权力垄断为根据的阶级定义。这些定义分为两大类:一类是否认剩余价值论为基础的阶级定义,一类是在承认剩余价值论基础上对马克思主义阶级含义和阶级理论的修正和发展。讨论和研究阶级含义应贯彻三个原则:一是所下的阶级定义能够描述不同历史类型的社会形态中社会阶级的共同特征;二是能够把阶级与等级、阶层、身份、职业、官位等区别开来;三是揭示出阶级最本质的社会属性。

阶级含义;马克思主义;自在阶级

存在着私有经济和市场经济的社会也是存在阶级的社会,这是客观的现实。阶级分析方法论是马克思主义历史唯物主义的基本理论。因为,阶级是社会运行和发展的主体,各个阶级在社会运行和发展中都扮演着不同的角色,发挥着不可缺少的重要作用,推动着社会的发展和进步。各个国家的阶级发展史证明,各个阶级间的经济条件和阶级利益存在着差异和矛盾、存在着冲突。因此,社会和经济要平衡运行和发展,实现人民的安居乐业、追求幸福和梦想,就要深入研究各个阶级产生和存在的经济条件和国情,研究各个阶级间的利益差异和出现及可能出现冲突的原因,深入研究调节利益矛盾和冲突的制度规则、机制和政策,使不同阶级能够合谐共处、共利合作,共同建设社会主义现代化国家。

为了实现这一目的,首先就必须研究和认识阶级的内涵和本质。本文不是简单地对多得如汗牛充栋的阶级定义中再增加一个,而是从三个角度对阶级的内涵和本质进行了研究和思考。一是从马克思和恩格斯与阶级理论有关的理论中概括出马克思主义经典作家关于阶级的内涵和本质,即首先弄清楚阶级分析方法论的创始人对阶级本质的认识。二是简要地概述马克思逝世后研究马克思主义的学者和自由主义学者关于阶级内涵和本质争议的六个典型定义,并对这些典型定义进行了评论。三是提出了给阶级下定义的三个原则,并根据三个原则对本文给出的定义进行了分析和解释。

一、传统马克思主义的阶级含义

马克思主义阶级分析方法论或阶级理论的创始人马克思和恩格斯都没有从学术的角度给阶级下一个权威的定义,这是导致马克思逝世后对阶级含义的长期争论和困扰的原因之一。马克思在晚年也意识到,应对阶级分析的方法论做一系统的归纳和阐述,其中包括对阶级定义的明确。他曾在《资本论》第三卷的最后列一专章,标题:“阶级”,试图完成上述任务,但没有如愿,仅就阶级是如何形成的,以及资本主义社会的三大阶级结构和收入问题提出了问题。他写道:“首先要解答的一个问题是:是什么形成阶级?这个问题自然会由另外一个问题的解答而得到解答:是什么使雇佣工人、资本家、土地所有者成为社会三大阶级的成员?”[1]马克思没有来得及对这些问题做出回答就去逝了。我们今天对马克思阶级含义的理解和把握,只能根据马克思关于劳动的二重性理论、剩余价值理论、生产过程的理论、资本家与雇佣劳动者关系的理论做进一步的抽象。

理解马克思主义的阶级含义,要把握三个关键点,即少数人对以生产资料为核心的财产权的垄断、剥削、剩余价值的生产。

(一)理解马克思主义阶级含义的第一个关键点:剥削

西方马克思主义的著名学者赖特认为,“把马克思主义阶级概念与其他理论区别开来的最主要的概念是剥削。”[2]3那么,什么是剥削呢?按照马克思主义的思维逻辑,剥削蕴含了三层意思:第一,剥削是一种不公正的、非道德的行为,因为剥削是通过不正当的机制侵占了剥削对象的劳动成果。第二,剥削是一种不平等的、不等利的交换行为。广义的剥削“是含有无偿占有的不公正的利益交换活动”[3]。剥削不是抢劫、不是暴力掠夺、不是贪污盗窃,因为这些都不是交换行为。剥削是在某种公平的假象的掩盖下的不公正的交换活动中无偿占有剩余劳动成果的行为。例如,在资本主义社会,资本家在劳动力市场上雇用劳动力,资本家与劳动力的所有者通过讨价还价以双方同意的价格成交。从市场公平竞争的角度说,这是公平的,但是,劳动力在资本家的使用中不但创造了他在市场交换中的价值(价格),而且创造了高于劳动力价格的价值。而这个增加的价值被资本家无偿地占有了,这是不公正的。第三,在不公正的交换中侵占或征用他人、其他社会群体的剩余劳动是通过某些机制尤其是压制性机制实现的。这些机制包括生产资料的垄断、延长劳动时间、压低工资、劳动监督、提高劳动者的紧张度、提高科技水平等等。根据上述三点,剥削可做如下界定,即通过某种经济上的压制性机制,无偿地(包括在不公正的交换中)获取他人、群体剩余劳动的行为。

(二)理解马克思主义阶级含义的第二个关键点:少数人对以生产资料为核心的财产权的垄断

对此权的占有和垄断,不但左右着社会生产、生产什么、不生产什么,而且对人们的行为后果产生全面的、深远的影响。在封建社会,地主对佃农的剥削;在资本主义社会,资本家对雇佣工人的剥削,都是在农民没有土地和生产资料、工人没有生产资料等财产权而失去生活、生产手段的前提条件下发生的。佃农和工人失去生活和生产手段的根本原因就在于,在封建社会,作为人们生存条件的土地和生产资料掌握在地主阶级手中;在资本主义社会,以生产资料为核心的财产权掌握在资本家阶级手中。财产权是一种排他性的权利,一个主体一旦合法占有某种财产权,例如地产、工厂、房产、银行、股票、股份等,就排斥了其他社会主体对前一主体所占有的合法财产权的分享。在私有经济社会和存在着私有经济的社会,私有财产有三个特点:一是刚才说的排他性;二是集中性,私有财产,无论是土地还是资本都有集中的趋势,越来越集中到少数人的手中;三是封闭性,已拥有以生产资料为核心的财产权的所有者会形成一个群体,千方百计地阻止、封杀原先不占有生产资料等财产权的人进入财产权拥有者的群体队伍之中,而使他们留在没有生产资料等财产权的群体队伍里。

以生产资料为核心的私有财产权是阶级产生、存在和划分的基础。首先,地主和资本家对土地和生产资料等财产的占有和垄断,使佃农、工人失去了生活、生产的基础和手段,佃农不得不租地主的土地耕种,工人不得不到资本家的企业做工,以维持生活,这是不二的选择。

其次,由于以生产资料为核心的财产是一种权利,也是一种力量,那些占有和垄断了以生产资料为核心的财产权的群体对于附属于他们的那些群体——例如,雇佣工人、佃农——拥有某些控制力和支配力,监督工人的劳动、监督佃农对土地的耕种,并在一定条件下要求工人接受雇主规定的工资水平、工作条件,接受地主规定的佃租,即接受资本家和地主的剥削。正如马克思所指出的,“凡是社会上一部分人享有生产资料垄断权的地方,劳动者,无论是自由的或不自由的,都必须在维持自身生活所必需的劳动时间以外,追加超额的劳动时间来为生产资料的所有者生产生活资料。”[4]列宁也指出:“阶级差别的基本标志,就是它们在社会生产中所处的地位,因而也就是它们对生产资料的关系。占有这部分或那部分社会生产资料,把它们用于私人的经济,用于出卖产品的经济——这就是现代社会中的一个阶级(资产阶级)同没有生产资料、出卖自己劳动力的无产阶级的基本不同点。”[5]这就是说,在私有经济和存在私有经济的社会,少数人占有和垄断了以生产资料为核心的财产权也就在某种程度上决定了不拥有生产资料及拥有极少量财产的多数人如何谋生、如何生活的路径,从而也决定了不拥有财产及拥有极少量财产的多数人中有很大一部分人要到大量生产资料等财产占有者的工厂、企业去做工,接受剥削。

怎样看待剥削?总的来说,剥削是一种非正义的、不道德的行为,是在非公平的交换中侵占或征用他人或群体劳动成果的行为。这是一方面。另一方面,剥削又有其积极的、正面的和社会必要性的一面,即有积极的、正面的功能,推动社会经济发展的功能。剥削的这些功能是通过激励人的发财、发家、大富大贵的心境、欲望,使家乡变得富裕的欲望,把企业做大的成就感,从而激励经济技术的变革和经济管理的现代化、科学化,从而达到私有财产的不断增值、扩张实现的。

从本质上说,人的自利性是经济发展的基本动力,但这种动力通过一种经济形式而呈现,即附着在一种经济形式上,这种经济形式就是私有经济制度。在制度上就表现为容纳了剥削机制的私有财产权制度是经济发展的动力。

私有经济制度的弊病,马克思主义的经典作家对此早就做了揭露和批判,这里不予重述。从本质上说,社会主义国家不能以私有经济为主体,但中国还处在社会主义的初级阶段,生产力的水平还很低,物质财富比较贫乏,允许私有经济的合法存在,允许剥削的存在还是必要的。因为,允许私有经济和私有财产权的存在,允许剥削的存在,就使社会多了一种发展经济的推动力,这是一种推动民间富裕、国家富强的基本动力。但同时又要看到,私有经济的存在和发展必然带来两个副产品或后果,一个副产品或后果是剥削的存在和阶级的产生与存在;另一个副产品或后果是出现贫富分化,甚至是严重的两极化。在私有经济和存在私有经济的社会,剥削不是有无的问题而是轻和重的问题;两极分化不是有无的问题而是严重到什么程度的问题。因此,研究调节剥削程度、调节阶级阶层关系、调节贫富关系的理念、制度机制和政策是社会学家、经济学家和政治学家的主要课题。在任何国家,只要是以私有经济为主体的社会,执政者面临的任务和难题都是一样的,即选择什么样的理念、制度机制和政策来调节阶级阶层关系和贫富关系,能使社会关系统合与和谐,同时又能促进经济发展和社会进步。

再次,由于占有和垄断以生产资料为核心的财产权的群体(阶级)享有经济上的特权,能够左右不占有生产资料等财产权的人中的大多数人的谋生途径、生活机会,因此他们成为经济上的支配阶级。

(三)理解马克思主义阶级含义的第三个关键点:剩余价值的生产

虽然私有财产是重要的,是阶级形成和存在的基础,但如果这些私有财产不投入生产、不进入流通、不使其增值,而是把它们放在仓库里,它们就不会对阶级关系、阶级结构产生大的影响。如果私有财产的拥有者们都不想开办大企业,而只想开办自己劳动、自己管理,至多只使用家庭劳动力的小企业,那么这些企业主只属于小资产阶级。如果一个社会都是由自食其力的劳动者构成的,就不存在阶级与阶级间的关系,也就不能把握阶级的内在本质和含义。上面说的三个“如果”仅仅是假设,在现实生活中是不存在的。阶级的含义和本质只能从两个或两个以上的阶级关系中去把握和理解,因为阶级反映的是一种社会关系。而两个或两个以上的阶级关系发生在经济活动中,主要是发生在生产活动中、发生在剩余价值的生产过程中。

那么,剩余价值是怎样生产出来的?阶级关系是怎样从剩余价值的生产过程中表现出来的?如何从剩余价值的生产中理解阶级的含义?在任何社会形态下,社会生产都需要两个最基本的生产因素,即劳动者和生产资料。在资本主义社会以及市场经济社会,赚钱是生产的主要目的。马克思在谈到资本主义生产时指出:“剩余价值的生产是资本生产的决定的目的。”又说:“生产剩余价值或赚钱,是这个生产方式的绝对规律。”[6]如果资本主或资本家预付资本购买了劳动力和生产资料投入了生产,但生产出来的产品的价值与预付的资本相等,对资本主来说,这样的生产是没有意义的,没有达到资本主的目的——使资本在生产过程中增值。资本主义生产也包括市场经济社会的生产有四个特点:第一,劳动者与资本主或劳动者与管理者之间的关系是雇佣与被雇佣的关系。第二,投入生产的生产资料是资本主的,生产过程中的劳动力也是属于资本主的,生产出来的产品也是属于资本主及其代理人的。第三,生产者的劳动是在资本主及其代理人(管理者)的严格监督下进行的。第四,资本主及代理人通过延长劳动时间压低工资;加强科学管理,提高劳动者的劳动紧张度;提高生产过程的科学技术水平等措施,以增加绝对剩余价值和相对剩余价值的生产。这些特点和措施在生产过程中的体现和实施,使劳动者在规定的时间内(例如8小时),除了生产出劳动力价格的价值外,除了转移已消费掉的生产资料的价值(即转移到新产品中)外,还新创造出高于劳动力价格价值的新的增加值。这个新的增加值就是剩余价值。它不属于工人劳动者,而是属于资本所有者,因为生产出来的产品都属于资本所有者。从剩余价值的生产过程中,我们看到了劳动者与资本主及其管理者之间的雇佣关系,看到了劳动者被资本主和管理者监督劳动的过程,看到了生产的剩余产品被资本主无偿占有的结果,这些过程所体现的就是资本主义社会以及市场经济社会的劳资关系。劳资关系是典型的阶级关系。

根据上述三个关键点的分析,对马克思主义的阶级含义可做如下概括:所谓阶级,就是由于与以生产资料为核心的财产权的关系不同而在生产劳动过程中所形成的地位相同的群体;其中一个群体无偿占有了另一个群体的劳动。

二、阶级含义的争议

恩格斯认为马克思发现和创立了两大理论,即历史唯物论和剩余价值理论。马克思的阶级理论与这两大理论都有极密切的关系,阶级分析理论是他的历史唯物论的重要组成部分,而剩余价值理论则是阶级分析的重要理论基础之一。如第一节所阐明的:一个社会群体对另一个社会群体剩余价值(或剩余劳动)的无偿占有是剥削的本质,并构成了阶级关系的本质特征。自从马克思恩格斯构建起马克思主义的阶级理论后,对此理论和剩余价值理论的争论和批判从来就没有停止过,但马克思的阶级理论仍然具有很强的解释力,仍然具有很强的生命力。马克思逝世后,发生的关于阶级理论(包括阶级含义)大的争论有三次。第一次大争论发生在20世纪初的头20年间,首先对马克思的阶级理论提出疑义和批判的是马克斯·韦伯,此后还有盖格、勒纳、达伦道夫等人。马克斯·韦伯在许多基本理论方面都提出了和马克思不同的理论观点。自此以后在国际社会学界和政治社会学界出现了对资本主义持批判否定态度的马克思主义的集体主义的阶级理论和肯定资本主义的韦伯主义的自由主义的阶级理论。第二次大争论发生在20世纪五六十年代,争议的中心议题是所谓的中产阶级化,其中包括中产阶级是否是社会的主体群体、中产阶级的构成、中产阶级是一个独立的阶级还是工人阶级的一部分。第三次大争论于20世纪90年代出现在发达国家,争论的焦点是阶级还存不存在,阶级分析的方法还需不需要。争论的一个中心论题:“社会阶级正在死亡吗?”[7]52

在三次大争论中,以及在每一次小争论中都涉及阶级含义的争论,一些人都试图重新修正马克思的阶级理论并试图“对马克思的阶级概念进行重新界定、修正或以一个完全不同的定义加以替代的方式而试图达到他们的目的”[8]135。受篇幅所限,这里不能介绍每一次争论中对阶级含义的具体争议和分歧,只介绍和分析马克思主义的阶级理论产生以后几种与马克思主义的阶级含义不同或接近的典型的阶级含义。

(一)以市场关系为基础的阶级定义

这是马克斯·韦伯的阶级定义。韦伯所讲的阶级关系不是发生在生产过程中而是发生在市场关系或交换关系中,阶级的定义不是以劳动价值论和剩余价值论为理论基础而是以阶级处境和市场处境为理论基础。韦伯认为,市场是现代社会的理性工具和权力组织,“它既能使人做什么,也能约束人的行为”,提升和约束生活机会[7]46。或者说,市场是人们生活机会的决定性因素。如果一些人分享了共同的或相同的生活机会,这些共同的或相同的生活机会就是共同的阶级位置。“那么是什么让他们具有这种共同的位置呢?韦伯的回答是,市场根据带入市场的资源来分配个人的生活机会,并且这些资源在很多方面存在差异,除了财产所有者和无产者之间的区分外,还存在特殊技能和其他资产方面的差异。最重要的是,所有这些资产只有在市场背景下方具有价值。因此,阶级处境只有在市场情境中才能辨识。”[2]35-36韦伯得出结论说:“阶级这个术语所指的就是任何一群发现自己处于相同阶级处境的人们。”[8]109韦伯在《经济与社会》一书中把阶级处境(有的书译为阶级地位或阶级状况——引者注)等同于市场处境、市场情境。他写道:“阶级状况在这个意义上归根结蒂是市场情况”[9]248,是市场“造就着‘阶级’”[9]249。根据韦伯的阶级处境与市场处境或市场情境相同的关系,可以把韦伯的阶级定义变换为“阶级这个术语所指的就是任何一群发现自己处于相同‘市场处境’的人们”。

如果把阶级处境等同于市场处境或市场能力会导致阶级的多元性,因为市场处境或市场情境是无穷多样的,阶级也就会无穷多样[8]135。事实上,阶级类型是有限的,不可能是无穷多样的。

(二)以不平等系统的单位为基础的阶级定义

西方社会学界的一些学者为避开阶级与生产资料的关系而根据人们在社会结构中的不平等地位给阶级下定义。有的学者“把阶级视为个人之间的结构性不平等,它产生于财产所有权或市场优势”[7]30。有的学者认为,阶级可以“被概念化为简单的社会—经济不平等,这种方法包含一种概念的扩张,不仅包括财产所有权,而且还包括产生于就业关系和劳动力市场中之地位的任何形式的不平等”[7]91。简·帕库斯基根据阶级含义的核心内容把阶级概念分为两大类:一类是“社会划分和冲突之基础的阶级的含义”,另一类是“作为不平等系统之单位的阶级的含义”[7]80。这种不平等单位不仅包括“社会分层的单位——社会权力、经济生活机会、职业声望等”,而且包括“反映在行为者的意识和认同中的不平等,或关注社会不平等及其关系的社会——文化方面——价值、标准、生活方式等”[7]79-80。

以不平等系统的单位或不平等的地位为基础的阶级定义存在的问题是:第一,在任何社会和经济体系中都存在着不平等,但不是所有的不平等地位、不平等关系都构成阶级地位、阶级关系,只有生产资料占有的不平等、在生产体系中和在经济过程中的不平等地位和不平等关系、存在剥削关系的不平等中才形成不平等的阶级地位和阶级关系。把阶级视为个人之间的结构性不平等,把阶级的外延大大扩展了,使人难以把握阶级的本质。第二,把阶级的内涵扩展到社会分层的单位——社会权力、经济生活机会、职业声望等不平等,导致了阶级的含义与社会分层的含义和内容的混淆。第三,至于反映在行动者的意识和认同中的价值(观念)和标准只有性质上相同、相近、不同的区别,而不是不平等。不同的阶级会有不同的价值观念和评价标准,但它们不是划分阶级的标准,因为相近的阶级可能会认同同一个价值观念,甚至差异很大的阶级也会认同同一个价值观念。例如,阿拉伯民族国家中的各个阶级对伊斯兰教价值观的共同认同。

(三)以职业分类为基础的阶级定义

戈德索普是以职业来界定阶级的西方社会学的主要学者之一。他认为,相同的“职业分享了共同的市场处境和工作处境”,不同阶级的职业所有者享有不同的生活机会,因此,“职业被用来建构阶级”[2]41。很显然,戈德索普的阶级理论受到了马克斯·韦伯的影响,是一个新韦伯主义者,但戈德索普的阶级定义与韦伯的阶级定义不完全相同。英国学者斯凯思在他的《阶级》的小册子中指出:有一些学者从更加经验的角度来探讨阶级问题,“通过组合(有时是分离)各种职业类型来构建阶级概念”[10]3,即通过调查获取个人的工作头衔、职业、报酬等信息,然后把这些工作归入不同的职业类型,最后把这些职业群分属于不同的阶级。

在现代私有经济社会,职业及职业地位反映和描述了某种社会关系的性质。根据职业及职业地位所反映和描述的社会关系,可以将职业及职业地位分为五大类:

第一类职业和职业地位描述和反映的是阶级性的社会关系,即剩余价值的生产关系、剥削与被剥削的关系。从职业与剩余价值生产的关系的角度,又可将相关的职业群体分为三个亚类型:一是直接生产剩余价值和受到剥削的群体,属于这一群体的主要是工人阶级;二是资本的所有者群体,属于这一群体的是生产资料等资本的垄断者及剩余价值的无偿占有者群体;三是私有资本的代理者和剩余价值生产的组织者和管理者群体,属于这一群体的是高级经理群体。

第二类职业和职业地位描述和反映的是“矛盾的阶级关系定位”[2]16。所谓矛盾的阶级关系定位,即某些职业地位既处于雇主的地位又处于被雇佣的地位,既可能是剥削者又可能是被剥削者。属于这一群体的有经理和技术专家。监督和实施剩余价值生产功能的中级的管理者和专业技术人员也可归入矛盾的阶级关系定位。

第三类职业和职业地位描述和反映的是一种既不是剥削者也不是被剥削者的自我雇佣关系,属于这一群体的有个体劳动者、小业主、自由职业者等。

第四类职业和职业地位反映和描述的是一种社会关系,也可能是一种生产关系,但不是剩余价值的生产关系,即不是马克思主义意义上的阶级关系。属于该种类型的职业有:(1)公共管理型的职业群体,例如公务员群体、国有企业的管理者;(2)公共服务型群体,例如公立学校的教师,公立医院的医生,国家传媒机构的记者、编辑,国家科研机构的科研人员等。总之,这类职业反映和描述的社会关系是一种公共性的社会关系。

第五类职业和职业地位描述和反映的社会关系是双重性、公私共存的社会关系。属于该类的企业有国有企业和外资的合资企业、港澳台资的合资企业,还有民营企业对国有企业的参股、投资而形成的股份制企业等。这些企业的生产具有双重目的,既要为国家为全国人民生产财富,又要为外国资本主、港澳台资本主和私人资本主生产剩余价值。这些企业的管理者和职工是属于什么社会性质的社会群体呢?

从上述职业和职业地位描述和反映的社会关系的性质看,有些可以归入具体的阶级位置,例如,第一、三类职业和职业地位;有些则不能归入具体的阶级位置,例如,第二、四、五类职业和职业地位。许多西方学者也包括我国的一些社会学者把一般的行政管理人员、教师、医生、记者、编辑、科研人员划归中产阶级,但还有不少学者不但把前六者划归中产阶级,同时把企业经理、高管也归入中产阶级,而且把中小企业主也归入中产阶级;有的学者把白领工人和一部分收入高的技术工人也划入了中产阶级。于是,中产阶级就变成一个无所不包的大筐。笔者认为,一个包含了若干个群体的阶级,它在本质上就不是一个独立的生产关系意义上的阶级,而只能是一个按财富和收入分等的中间性的等级性群体。即使使用中产阶级的范畴,也不能把第五类职业和职业地位归入之中。至于第二、四、五类职业群体的阶级位置如何认定,笔者将在其他的论文中进行专题探讨。

(四)以财产关系为核心的阶级定义

以财产关系为核心的阶级定义或以剥削关系界定的阶级概念是美国分析的马克思主义经济学派的主要代表人物罗默建构的。罗默认为马克思的剥削理论仍然有很强的生命力。因此,他对剥削理论进行了深入系统研究,发表了一系列的著作,论证和扩展了马克思的剥削理论,提出了“阶级—财产”、“阶级—剥削”两个对应理论和剥削的一般理论。阶级—财产对应原理,即认为,当事人的阶级地位是与其对财产的占有相联系的。该原理断定,如果把生产过程中的所有当事人从最富到最穷排出来,那么,当中最富的是大资本家,接下来依次是中等资本家、小资本家、小资产者、半无产者,最后是无生产资本的无产者[11]67-68。阶级—剥削对应原理表明,私有经济具有分化的特性,它分化出剥削阶级与被剥削阶级,即分化出阶级。凡是出卖劳动力的阶级是被剥削阶级,凡是雇用劳动力的阶级是剥削阶级[11]67-68。

罗默关于剥削的一般理论由两个基本观点构成:第一个基本观点是把马克思的关于导致剥削的前提的私有财产占有的不平等扩展为对生产性资产(资源)的不平等占有;第二个基本观点是以合作博弈理论代替马克思的劳动价值论。这两个基本理论观点的结合就构成了他的关于剥削的一般理论。罗默还把剥削的一般理论具体运用到封建社会、资本主义、后资本主义社会,分别建构了三种社会形态的剥削关系和阶级结构。

罗默根据上述理论对阶级概念做了如下表述:“阶级是一个群体,这一群体的全体成员以相似的方式同劳动过程相联系。例如,所有那些为了生活而出卖劳动力的人,构成一个阶级;所有那些雇佣劳动力的人构成一个阶级;所有那些为自己劳动、既不出卖劳动力也不雇佣劳动力的人构成第三个阶级。”[12]导致上述阶级出卖或雇佣劳动力的根本性原因是对生产资料等财产占有的不平等。罗默认为,以财产关系定义阶级更能揭示阶级的本质。他断言:“财产关系定义优于剩余劳动定义——当两个定义发生冲突时,财产关系的定义是正确的。”[11]80赖特在评介罗默的阶级定义时指出,剥削的物质基础是生产性资产,不同的资产不平等形式则指明了不同的剥削体系。因此,“可以这样来界定阶级,即它们是起源于这些剥削关系的社会生产关系内的各种位置”[8]96。

罗默的阶级理论和剥削理论有一些是正确的,是对马克思主义剥削理论的发展。例如,他关于生产性资产的概念及生产性资产占有的不平等与阶级的对应关系的理论和阶级与剥削的对应关系的原理。这两个对应是相互联系的,剥削阶级和被剥削阶级的产生和存在的根本性原因是由于对生产资料等财产占有的不平等。

但是,罗默的剥削理论和阶级理论的错误也是很突出的,他的剥削理论的一个目的就是要否定马克思的劳动价值论和剩余价值论。例如,他把生产资料等财产占有的不平等与剥削等同起来;认为“一切商品都受到剥削”;甚至认为,即使在没有剩余产品和没有劳动交换的制度下也存在剥削[11]64,等等。很明显,这些观点是在否定劳动价值论和剩余价值论。

(五)阶级关系中阶级位置的含义

美国新马克思主义学者埃里克·赖特认为,阶级一词既可以作为名词使用也可以作为形容词使用。而作为形容词使用,其用途更为广泛,可以形成一系列的概念,如阶级关系、阶级结构、阶级位置、阶级利益、阶级形成、阶级斗争、阶级意识、阶级行动等。赖特认为,阶级作为形容词来使用对于阶级分析来说更有意义。他在《阶级分析方法》一书中阐述了涉及阶级分析的八个概念性的问题:生产的社会关系概念、作为生产关系形式的阶级关系、阶级关系差异的含义、阶级关系中的复杂性问题、阶级关系中位置的含义、阶级位置的复杂性、宏观和微观层次的阶级分析、阶级行动者[2]7。在这八个概念性的问题中前六个概念性问题都与阶级概念有着很紧密的联系。我们知道,在私有经济社会以及市场经济社会里,阶级地位形成于生产过程中人们对生产性资产拥有的不同及不平等所形成的社会关系之中即生产关系之中。“当人们对生产性资源拥有的权利(力)不对称的时候——一些人比另一些人对某些特定的生产性资源拥有更多的权利(力)——这些关系就构成了阶级关系。”[2]8这就是说,阶级关系发生在不同阶级之间,只有从不同阶级的互动关系之中、对应阶级的互动之中、对立性的相互依赖之中,才能正确理解阶级的本质和含义。赖特正是基于上述认识,没有直接给阶级下定义,而是从阶级互动的关系的角度界定了阶级关系和阶级结构中阶级位置的含义。他写道:“阶级关系范畴里的‘位置’,指的是个人在结构化互动模式中的处境。”[2]13这里的阶级位置或阶级处境即经济过程中的每一个具体的群体包括个人在结构性的互动模式中是处于什么样的地位,是生产资料的占有者还是劳动力的出卖者,是管理者还是被管理者,是被支配者、被监督者还是支配者、监督者。这些具体的阶级位置是阶级本质的具体体现。

赖特对阶级关系及其复杂性的分析和阐述是系统的,对阶级位置的解释也是深刻的。但他对阶级位置的界定也有一个缺点,即把阶级位置仅仅看成“个人”的位置是不妥的。生产性社会关系中的结构性互动不是个人间的互动,而是群体与群体之间的互动。虽然阶级位置是由一个一个个体占据的,但作为阶级互动关系中的位置不能简单地看成是个人的位置,而应看成是一群地位相同或相似的群体占据的位置。

(六)以权力垄断为根据的阶级定义

这里的权力,根据尼科斯·波朗查斯的解释,是指一个阶级实现其特殊客观利益的能力,它包括经济能力、政治能力和意识形态的能力。最初以综合性的权力为根据界定阶级概念的是西方马克思主义者波朗查斯。他认为,把阶级限制在财产关系上是一种片面的经济主义。这种“经济主义的社会阶级概念,完全根据生产关系的经济方面确定社会阶级的定义,尤其是把社会阶级作为它们与生产资料的所有制关系所起的作用来解释”[13]104。波朗查斯认为,阶级关系从来就不只是指经济关系,而是指生产方式和社会形态的结构整体,指由不同方面所维持的各种关系。在这个意义上,他把阶级界定为“社会关系领域内全部结构所产生的影响”[13]64。在谈到权力与社会阶级之间的关系时,他说:“阶级关系就是权力关系。阶级与权力的概念是同类的概念。”[13]103波朗查斯的这些定义是模糊的、不清晰的。后来他又把阶级定义为:“社会阶级是按照它们在整个社会实践中的地位,也就是它们在包括政治和意识形态关系在内的整个劳动分工中的地位来决定的。”[14]20-21波朗查斯后一个关于阶级的定义表示出非常明确的观点,就是从经济、政治和意识形态等多元的角度来认识和界定阶级。

对以权力或权力垄断为根据界定阶级的理论观点进行完善的是中国的一位当代学者。这位学者认为,把阶级定义为人们因经济地位或生产资料占有关系的不同而形成的不同集团是片面的,因为这不能说明统治阶级和被统治阶级。他认为,“人们因政治职务或政治权力之有无或垄断而分成的不同集团亦即统治集团与被统治集团也属于阶级范畴:统治阶级与被统治阶级。”[14]20为了避免阶级划分标准的二元论,他把生产资料的占有关系也归为权力关系,并与政治权力合为一体,转化为权力一元论。于是,阶级的定义变为:“权力垄断是阶级划分的根据,阶级是人们因权力(主要是经济权力与政治权力)之有无或垄断而分成的不同群体。”[14]21这位学者以权力有无为根据,把社会中的所有人分成两大群体,“亦即无权群体和有权群体”,“无权群体是被压迫阶级,有权群体是压迫阶级”[14]21。这些有权群体同时也是剥削阶级,“压迫和剥削相应的无权群体”[14]22。

怎样认识以权力为根据的阶级定义?首先,要明确的一个问题是,阶级的本质属性是一个还是多个。波朗查斯明确表明,他关于阶级的本质是多元的,中国的那位学者以权力垄断为根据给阶级所下的定义中的权力,一是生产资料,一是政治职务或政治权力,仍然是多元的。马克思和恩格斯在谈到资产阶级、无产阶级、小资产阶级、地主阶级、农民阶级的本质以及资产阶级和无产阶级的关系时,都强调了这些阶级对生产资料、土地等财产的占有状况,都强调了阶级的经济属性。他们只是在谈到阶级的形成、阶级行动和阶级实践时才论及与阶级意识、政治组织、政治权力的关系。马克思、恩格斯为什么坚持阶级的经济属性呢?因为经济关系和物质生产状况是阶级产生和存在的社会基础。恩格斯指出:“社会分裂为剥削阶级和被剥削阶级、统治阶级和被统治阶级,是以前生产不大发展的必然结果。”[15]813又说:“这些相互斗争的社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物,一句话,都是自己时代的经济关系的产物。”[15]796

在现实的社会实践中,认识和把握阶级一元的经济本质属性,使阶级是什么变得清晰、明确和确定。而如果认为阶级是包含了经济、政治、意识形态等多元本质的概念,那么,阶级的内涵就会模糊、不确定,在认识上就会发生混乱;在社会实践中则会出现毛泽东时代那样的错误,生产资料的社会主义改造已经完成,政权早已掌握在工人阶级手中,仍认为无产阶级与资产阶级之间的矛盾是主要矛盾,仍要坚持“以阶级斗争为纲”的政治路线。为什么呢?毛泽东认为,资产阶级思想还存在。

其次,政治上的统治阶级是不是一个完全独立的阶级。政治上的统治阶级或政治阶级是历史性的产物。马克思主义的经典作家认为,政治上的统治阶级与经济上的统治阶级在阶级属性上都是一个阶级,即垄断生产资料和土地的阶级。恩格斯指出:在经济上占统治地位的“阶级借助于国家而在政治上也成为占统治地位的阶级,因而获得了镇压和剥削被压迫阶级的新手段”[16]。

西方政治学的一些学者把经济上的统治阶级和政治上的统治阶级分开,把它们看成是两个阶级。政治上的统治阶级,即掌握着国家政治权力的少数政治精英履行着国家的职能,是国家真正的政治统治者阶级,亦可称为政治阶级。莫斯卡把他的一本关于“政治科学原理”的专著命名为《统治阶级》,在书中他写道:“在所有社会中——从那些得以简单发展的、刚刚出现文明曙光的社会,直到最发达、最有实力的社会——都会出现两个阶级——一个是统治阶级,另一个是被统治阶级。前一个阶级总是人数较少,行使所有社会职能,垄断权力并且享受权力带来的利益。而另一个阶级,也就是人数更多的阶级,被第一个阶级以多少是合法的、又多少是专断和强暴的方式所领导和控制。”[17]

从社会的表层结构看,政治上的统治阶级好像是完全独立的,但实际上,它们是从属于经济上的统治阶级的。在私有制社会,政治上的统治者或者来自生产资料和土地的垄断者,或者来自那些完全认同了经济上占统治地位的阶级所确定的经济制度、政治制度和意识形态的政治家和管理者。他们在获得政治权力以后的一个重要任务就是维护在经济上占统治地位的阶级所确定的社会制度和利益。因为,不但他们获取、掌握政治权力的前提是认同上述制度和意识形态,而且他们进行统治和管理的物质基础、物质资源也来自经济上的统治阶级。所以,马克思、恩格斯在《共产党宣言》中在谈到资本主义国家政权的本质时写道:“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务的委员会罢了。”[18]这就是说,政治上的统治阶级实际上是经济上的统治阶级利益的代表者和服务者。

在现代发达资本主义国家,与政治统治相关的社会情势发生了四种变化:一是科学技术的革新和在政治管理中的广泛运用;二是社会福利和保障制度的建立和完善,贫富差距缩小;三是公民权利制度和民主选举制度的完善,正在向议会制和半直接民主相结合的制度过渡,公民的政治参与能力大大增强;四是国家行政权力的阶级性在逐渐弱化,公共性在增强,作为国家行政权力掌握者的政治管理者的阶级属性也在弱化,正在向公共服务者转化。这里要强调的一点是,这个转化刚刚开始,发达资本主义国家的国家权力在本质上仍然是资本主义的。

在我国,国家权力无论是从经济结构的混合性、阶级结构的复杂性,还是人民当家做主的政治地位以及执政党“立党为公、执政为民”的政治纲领看,已成为公共权力。国家权力的掌握者已转化为公共管理者和服务者。

综上所述,完全的私有制经济社会,政治上的统治者与经济上的统治者是一个阶级,政治上的统治者服务于经济上的统治阶级。在发达的民主政治社会,政治职务或政治权力的拥有者、掌握者已转化为公共服务者;在未来发达的社会主义社会更不会存在政治上的统治阶级。以政治权力的垄断为根据划分为统治阶级和被统治阶级在当代社会是不成立的。

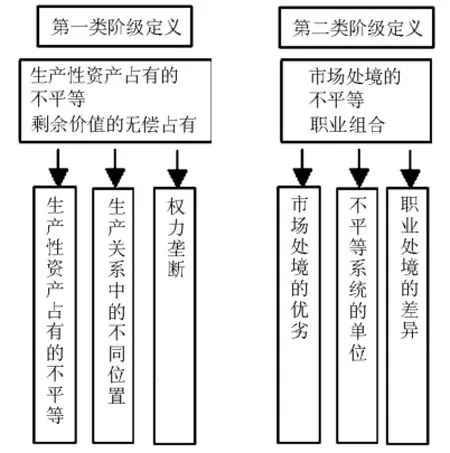

自从经典或传统的马克思主义阶级理论建立以后所出现的六个典型阶级定义可以分为两大类,一类是否定劳动价值论和剩余价值论为理论基础的阶级定义,一类是在承认劳动价值论和剩余价值论的基础上对马克思主义阶级理论和阶级内涵的修正和发展。两类阶级定义的核心词组和各个具体定义的核心词组可做如下概括(见图1)。罗默虽然否定马克思的劳动价值论,但他关于私有财产与阶级、阶级与剥削的对应理论和马克思恩格斯的阶级理论有许多一致的地方,所以把他的阶级定义也归于第一类。

图1 阶级定义类型

三、本文作者关于阶级的定义

从上述六种典型的阶级定义及其争议看到,阶级是争议最多、争论最为激烈、分歧最大,也最难把握的概念。如社会学家斯凯思所说:“社会学家用来描述和解释社会关系的所有概念中,社会阶级可能是最模糊、最不确切的。”[10]1正因为阶级概念的模糊性、争议性、不确切性,影响了人们对阶级的正确认识,影响了人们对阶级利益、阶级关系的正确分析和判断,从而影响着政府对调节阶级利益、阶级关系的制度、机制和政策的制定。为了正确地认识和分析阶级和阶级关系,为了正确地制定出调节阶级利益和阶级关系的制度、机制和政策,实现阶级和谐,首先必须明确什么是阶级,明确阶级的本质是什么。笔者期望通过对阶级含义进一步的广泛讨论、争议和深入研究,以使对阶级的认识更深入或更接近其本质,使阶级概念变得清晰、确切,至少是清晰一些、确切一些。

为了达到上述目的,讨论和研究阶级的含义应贯彻三个原则:一是所下的阶级定义能够描述不同历史类型的社会形态中社会阶级的共同特征;二是能够把阶级与等级、阶层、身份、职业、官位等区分开来;三是揭示出阶级本质性的社会属性。根据这三个原则,笔者认为,社会阶级的定义可表述为:由于与以生产资料为核心的生产性资源的关系的不同,而在经济过程中形成的地位、活动方式相同的社会群体。其中一些群体无偿地占有另一些群体的劳动成果。下面,根据给阶级下定义的三个原则对该定义做几点解释和说明。

(一)该定义的落脚点在“自在阶级”

该定义的落脚点对准的是“自在阶级”,而不是“自为阶级”。“自在阶级”和“自为阶级”是马克思提出的两个概念。“自在阶级”即在经济上客观存在的阶级,但它的阶级成员还未认识到他们已是一个阶级。“自为阶级”即阶级的大多数成员或阶级的先进分子已认识到本阶级的共同利益和相同的社会地位,已经在政治上组织起来,建立了自己阶级的全国性的社会团体或政党组织。“自为阶级”是一个已形成了阶级意识和价值观念的阶级。

为什么把阶级定义的落脚点定准在“自在阶级”而不是“自为阶级”?因为,“自在阶级”是由经济条件产生的,并由经济条件、经济因素决定其存在和变迁的,因而是客观的、实在的、确定的。而“自为阶级”中的“自为”表示的是阶级意识的觉悟和阶级组织的建立,即阶级的形成问题,以及对阶级利益的认识、争取和保护等问题。这就是说,“自为阶级”具有主观性,而主观性的观念性的东西往往是不确切的。具有阶级意识是“自为阶级”的主要特征,但一个阶级的阶级意识是不稳定的,它会随着社会环境尤其是经济环境的改变而改变。更为重要的是,各个阶级的阶级意识、价值观念是相互影响、相互渗透的。而统治阶级总是通过各种社会化的手段把本阶级的思想变成占统治地位的思想。历史证明,即便是统治阶级的思想也不是纯粹的,为了有利于统治或政权的获得和巩固,统治阶级也会把其他阶级合理的思想观念吸收过来与本阶级的思想相结合,形成一个混合体。例如,欧洲的社会民主党的民主社会主义思想就是资产阶级的自由主义、民主主义思想与工人阶级的社会主义思想整合后的混合体。还有英国前首相布莱尔以及其他一些国家所推行的“第三条道路”的理论和政策观念都是几个阶级或政党的价值观念整合后的混合体。所以,以纯粹的阶级观念来定义阶级是不确切的。但“自在阶级”是可以描述的、实在的,因此把定义落在“自在阶级”上与给阶级下定义的原则是相符的。

(二)对定义中几个词组的解释

1.第一个词组是生产性资源

本文用人们“与以生产资料为核心的生产性资源的关系的不同”的词组来定义阶级。生产性资产的概念是分析学派马克思主义经济学家罗默提出来的,后由赖特加以完善的范畴。生产性资源包括物质资源、组织资源、技能资源和劳动力资源。笔者把生产性资产改为“生产性资源”,并在“生产性资源”前加了“以生产资料为核心的”定语。为什么要把“生产性资产”改为“生产性资源”,因为在中国的语言习惯中,劳动力是一种资源、技能也是一种资源,而不是资产。至于为什么要在“生产性资源”之前添加“以生产资料为核心的”定语将在后面说到。生产性的物质资源也称为物质资料,即生产过程中的生产手段和对象。组织资源,按赖特的解释即企业组织对生产和经营活动的组织、计划、协调和管理,组织资源由经理阶层和企业主所控制[8]98。技能资源即通过学习、培训而获得的可应用于生产过程的、不可或缺的技术、科学知识和能力,技能性资源一般由技术专家和管理者以及一部分技术工人所控制。劳动力资源的承载者是一般的生产者或劳动者。

为什么用“与以生产资料为核心的生产性资源的关系的不同”的词组来界定阶级呢?第一,这一词组所表述的阶级定义可以描述不同历史类型的社会形态中的阶级和阶级关系的共同特征,但不同历史类型社会形态中的阶级是用不同种类的资源来定义的。奴隶社会的阶级地位和阶级关系是由奴隶主对奴隶(包括奴隶的劳动力)作为私有财产的占有所决定的,奴隶没有任何自由权。在封建社会,由于地主垄断了土地和其他生产资料,无地和只有很少土地的农民不得不去租种地主的土地,并缴纳高额的地租。在资本主义社会,资本家垄断了生产资料,不占有任何生产资料又没有知识技能的工人为了生存,不得不出卖劳动力为资本家的企业做工。

第二,生产性资源中的高技能性资源是西方学者界定新中产阶级的主要依据。他们认为,新中产阶级可以从狭义、广义两个角度去理解。狭义的新中产阶级是本来意义上的中产阶级。赖特对这个意义上的中产阶级做了解释,他认为,新中产阶级即那些受雇于资本家的经理、高级的专业技术人员。他们一方面没有资本资产,是挣工资者,在某种程度上受到资本家的剥削;另一方面,由于他们拥有高技能,又是技能剥削者。他们处于两个阶级位置的矛盾位点上,“正是这一类的阶级位置,通常被人们称为是一个既定社会体系中的‘新中产阶级’”[8]101。广义的中产阶级,指那些受雇于不同机构、部门或雇主的拥有较高专业技能的科学技术人员、专业人员,包括科学技术研究人员、教师、医生、律师、银行职员、工程师,新闻传媒界的记者、编辑、主持人,演艺界的导演、明星、编著者、体育明星等。这些人与雇用他们的机构、部门或雇主之间的关系也是一种雇佣与被雇佣的关系,但“雇佣关系”的性质和内容与工人和资本主之间雇佣关系的性质和内容有很大的不同。这些新中产阶级在受雇机构、部门或雇主那里,一般都享有较大的自由权和工作自主权、就业有安全保障、工资较高且能增加、享有养老保险权及其他社会福利。

2.“在经济过程中形成的地位、活动方式相同的社会群体”

第一个词组“与以生产资料为核心的生产性资源的关系的不同”说的是阶级产生和存在的原因、条件、环境,以及产生和存在的是哪种历史类型的阶级。这第二个词组说的是所产生和存在的具体阶级是什么样的、处于什么样的社会地位,其活动方式是怎样的。表征阶级内涵的核心概念、关键词是社会群体在生产方式中的地位或位置,即你是出租土地的、收租的,还是租地耕种的、交租的;你是雇佣劳动力的、收取剩余劳动产品的,还是出卖劳动力的、被人占有你的剩余劳动产品的;你是被监督劳动的,还是监督别人劳动的等等。

定义中还使用了“活动方式”的概念,是用来进一步说明所产生和存在的具体阶级是什么样的。这里的活动方式包括工作方式、交往方式、生活方式、居住环境等。阶级就是在这些方面都相同或相似的社会群体。

3.“一些群体无偿地占有另一些群体的劳动成果”

前两个词组的组合已经阐述了一般的阶级关系,揭示了一般的阶级内涵,把人分成了有产者和无产者、有技能者和无技能者四大群体。前两个词组的组合内含了剥削关系的产生和存在的可能条件,但没有阐明剥削的必然性。因为有产者可以奉献一部分财产给无产者,使无产者变成有产者;有技能者可以帮助无技能者学习、掌握技能。基于上述考虑,笔者在前两个词组之后又补充了一个词组:“一些群体无偿地占有另一些群体的劳动成果”,用来揭示出剥削阶级和被剥削阶级的产生和存在,即揭示出阶级关系、阶级社会的实质。

从上述三点对阶级定义的分解中看到,该文是从生产关系、经济关系的角度给阶级下定义的,而不是从职业、等级、收入、有权和无权的角度给阶级下定义的。“与以生产资料为核心的生产性资源的关系的不同”,是指占有生产性资源的差异,尤其是占有生产资料的差异,即占有、不占有、占有的类型和多少?由于占有、不占有和占有的类型的不同,从而出现了雇佣与被雇佣的关系,那些不拥有财产或只拥有很少财产,所拥有的技能也是低水平的,只有在企业主的工厂企业才有用武之地的人群就只能给企业主出卖劳动力。“在经济过程中形成的地位、活动方式相同的社会群体”词组中的关键词“地位”说的也是一种关系。这种地位是社会关系中的地位,是两个以上社会群体在互动中形成的关系性的地位模式,即在阶级关系中的位置。至于“一些群体无偿地占有另一些群体的劳动成果”,在前面已阐明,它揭示了剥削与被剥削的关系,是一种典型的阶级关系。

由于该定义是从生产方式的多个角度阐述阶级的内涵,从而能够与等级、阶层、身份、职业等概念区别开来。等级和阶层都是一种层级性概念,是社会分层的工具,而不是表述完整的阶级的工具。阶层是多义的,其主要含义是表示社会的层次,例如,权力大小的层次、收入多少的层次、地位高低的层次,以及在阶级内部因占有资产的多少而分成的层次。它不表征财产的“有”和“无”,只表征占有财产的多少。关于职业与阶级的区别,在“阶级含义的争议”部分已做了分析,这里不再赘述。

身份也是一个多义的概念,一是指承担的某种角色、职业,例如,教师身份、律师身份。二是指享有的某种权威性的社会地位,例如某种会议的主席、部落酋长等。三是指一国公民享有的权利。这时的身份称为公民身份。身份的这三种含义都与我们所界定的阶级的内涵是完全不相同的。

(三)该定义揭示的是阶级存在与否的最本质的经济属性

虽然阶级是具有经济属性、思想意识属性、政治属性的社会概念,但经济属性是最本质、最根本性的属性。经济因素、经济条件是决定阶级产生、存在还是不存在的社会物质基础和物质条件。人们生存和发展的经济方式、生存环境是其思想意识、价值观念产生和存在的根源。德国学者亨利希·库诺指出:“社会获取维护其生存和发展手段的形式和方式决定了它的思维方式和思想内容”[19]。阶级的政治组织则是用来争取和保护经济社会利益及宣传和维护价值观念的。如果阶级产生和存在的经济条件或经济基础不存在了,建立在经济基础之上的政治组织架构不可能再存在。虽然思想观念具有相对的独立性,在阶级存在的经济条件失去之后,部分阶级成员原有的思想观念可能还会保留一段时间,但随着新的经济基础的建立、社会环境的变化,其思想观念不可能长期保持不变,会逐渐地接受新的生产方式和适应新的生活环境并接受它们所产生的新的思想观念。

阶级的经济属性和本质是由经济活动和经济关系来体现的。本文从经济活动、经济关系等三个方面揭示了阶级的经济属性和本质。

第一,把阶级关系放在最主要的经济活动——生产活动中考察,观察其在生产活动中与基本的生产性资源及其主体之间的关系。人类要生活生存就必须进行生产,以满足人们的需要。任何社会的生产都需要有物质资料要素、劳动要素、技能要素和组织管理要素的适当组合。由于这些要素的主体不同,享有的权力不同,组合的方式不同,在要素的主体之间就形成了不同的社会关系。在私有经济条件下所形成的社会关系就变成了阶级关系。

第二,强调了生产资料在生产性资源中的核心地位。在任何存在着社会生产的社会,生产资料都是稀缺性的生产资源。在奴隶社会,简单的劳动工具和奴隶是主要的生产资料;在封建社会,犁、耙、牛、马、种子等是主要的生产资料;在资本主义社会,机器、厂房、原材料是主要的生产资料。没有这些生产资料就不能进行生产。正是因为生产资料在社会生产中的稀缺性和核心地位,它的“有”和“无”,首先把人们分成有产者和无产者两大社会群体,即两大阶级类别。

第三,用“经济过程”的范畴概括经济活动的基本方面。经济活动不仅包括生产活动,而且包括投资、交换、分配、流通、消费等重要活动。在这些经济活动中,生产活动是最主要的经济活动。如果说,一定类型的生产活动是某种类型的主要的、相对应的阶级结构产生和存在的最基本的原因和条件,那么,其他的某些活动则是这种阶级结构中的阶级存在的辅助条件和表现形式,或者是该社会某些次要的阶级产生和存在的原因和条件。例如,股票市场的产生和存在,催生了一批专职炒股者和以股票利息维生的食利者阶级。但这个阶级的存在是以生产活动的存在为前提的。获取股息的多少不仅取决于投机的能力,更要看上市企业的生产经营状况。又例如,消费活动,一定的消费方式是一定阶级在消费中的一种表现形式和外在特征。

[1]马克思.资本论:第3卷[M].北京:人民出版社,2004:1002.

[2][美]埃里克·欧林·赖特.阶级分析方法[M].马磊,等,译.上海:复旦大学出版社,2011.

[3]王海明.阶级与剥削概念新探[J].学习论坛,2011, (9):77.

[4]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,2004:272. [5]列宁全集:第6卷[M].北京:人民出版社,1961:233.

[6]李迁.马克思是对的:《资本论》第一卷导读[M].南京:江苏人民出版社,2009:101.

[7][英]戴维·李,布赖恩·特纳.关于阶级的冲突[M].姜辉,译.重庆:重庆出版社,2005.

[8][美]戴维·格伦斯基.社会分层[M].王俊,等,译.北京:华夏出版社,2005.

[9][德]马克斯·韦伯.经济与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997.

[10][英]理查德·斯凯思.阶级[M].雷玉琼,译.长春:吉林人民出版社,2005.

[11]余文烈.分析学派的马克思主义[M].重庆:重庆出版社,1993.

[12][美]罗默.在自由中丧失:马克思主义经济学导论[M].北京:经济科学出版社,2003:122.

[13][希腊]尼科斯·波朗查斯.政治权力与社会阶级[M].叶林,等,译.北京:中国社会科学出版社,1982.

[14]王海明.阶级与剥削概念新探[J].中国人民大学复印报刊资料《政治学》,2012,(1).

[15]马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,2012. [16]马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社, 2012:188.

[17][意]莫斯卡.统治阶级[M].贾鹤鹏,译.南京:译林出版社,2002:97.

[18]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社, 2012:402.

[19][德]亨利希·库诺.马克思的历史、社会和国家学说[M].袁志英,译.上海:上海世纪出版集团,2006:411.

Meaning and Controversy about Class

LI Yuan-shu1,LI Hong-yu2

(1.Institute of Political Science,Heilongjiang Academy of Social Sciences,Harbin 150018; 2.School of Business,Ningbo University,Ningbo 315211,China)

To understand the meaning of class of Marxism needs to grasp the three key points:the property monopoly of the few people to the means of production as the core assets,exploitation,and production of surplus value.After the establishment of Marxist class theory occurred three major controversy in which appeared six typical class definitions:class definition of market-based relations, class definition of unequal system unit-based,class definition of occupational classification as the basis,class definition of property relations as the core,meaning of class relations in class position and class definitions of the monopoly with power as a basis.These definitions are divided into two categories:one is to define class on the basis of denial of residual value.The other is revision and development of the meaning of class and class theory of Marxism on the basis of the recognition of the surplus value.This paper argues that discussion and research on the meaning of class should implement three principles:first,the class definition is able to describe the common features of social class in different types of social forms throughout the history;the second is to distinguish class from grade,stratum, status,occupation,and official position;the third is to reveal the most essential social attributes of class.

meaning of class;Marxism;free class

D01

A

1009-1971(2015)02-0001-12

[责任编辑:张莲英]

2014-12-25

李元书(1941—),男,四川阆中人,终身荣誉研究员,从事政治学原理、政治发展、政治社会学、政治传播学、苏联政治研究;李宏宇(1972—),女,黑龙江阿城人,副教授,从事经济管理学、劳资关系等研究。