腹盆腔动静脉瘘的MSCT诊断*

2014-12-28广东省江门市中心医院放射科广东江门529030

广东省江门市中心医院放射科(广东 江门 529030)

龙晚生 胡茂清 黄列彬 梁宇闯 兰 勇 罗学毛 李 伟

动静脉瘘可引起动脉血流短路,回心血量增加,瘘口近心端的静脉压力增高,导致心衰。瘘口远端组织器官血供不足,回流受阻导致下肢肿胀、胃肠道功能紊乱等一系列临床症状[1-2]。但临床上因原发病隐匿常常误诊为心衰或其他疾病而延误治疗。为提高对本病的认识,我们收集了2009年5月至2012年5月CT资料完整的5例分析总结如下。

1 材料与方法

1.1 临床资料 5例患者中,男1例,女4例,年龄28~75岁,平均52.8岁。1例半年前有盆腔手术病史,其余4例均无外伤、手术史,全部病例均无糖尿病、高血压病史。双下肢肿胀3例,2例伴有腹胀症状;1例腹痛15小时;另1例为发现盆腔肿块就诊。1例因继发心衰被误诊为扩张型心肌病在外院诊治1年半。1例肠系膜上动脉-下腔静脉瘘的病例误诊为低蛋白血症10余年。体查时盆腔2例假性动脉瘤伴动静脉瘘和1例单纯动静脉瘘的病例均能在局部听到血管连续性杂音。

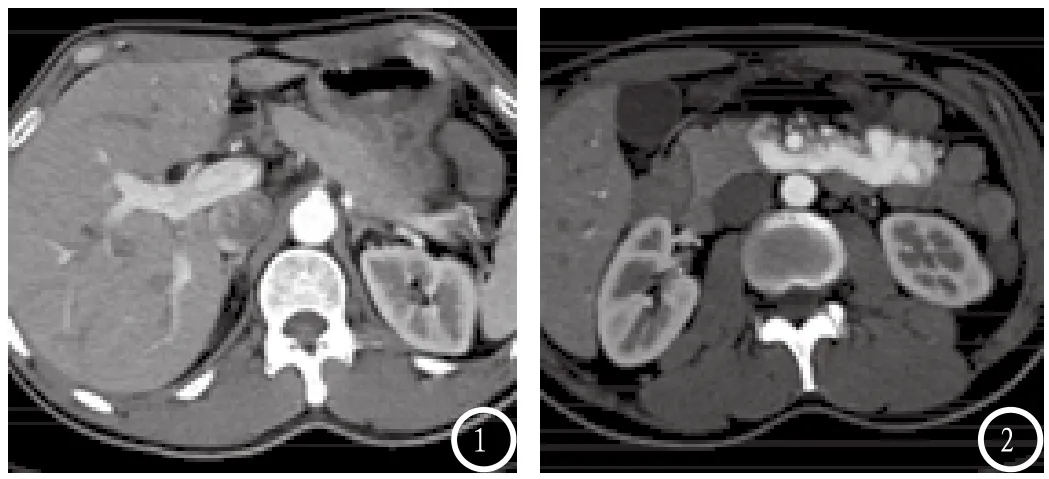

图1-2 男,40岁,肠系膜上动脉-门静脉瘘 动脉期门静脉提前显影(图1),左上腹肠系膜异常簇状血管团,引流静脉从肠系膜上动脉后方汇入肠系膜上静脉(图2)。

图3-4 女,73岁,肠系膜上动脉-下腔静脉瘘 图3示右下腹肠系膜异常蔓状静脉血管团提前显影,同层面下腔静脉无造影剂(箭示)。图4为冠状位MPR,显示异常引流静脉汇入下腔静脉,下腔静脉腔内可见喷入高密度的造影剂(箭示)。

图5-6 女,28岁,半年前盆腔手术病史,左侧髂内动脉假性动脉瘤并下腔静脉动静脉瘘 VR重建显示左侧髂内动脉-下腔静脉瘘并假性动脉瘤形成,瘤体呈葫芦状,大小7.1cm×8.1cm×11.4cm(图5)。轴位显示瘤体呈双腔,可见较深的低密度切迹,箭头示瘤腔瘤腔入口(图6)。

图7 女,48岁,右侧髂内动脉假性动脉瘤并下腔静脉动静脉瘘MIP重建显示右侧髂内动脉球形假性动脉瘤,并下腔静脉瘘形成,下腔静脉明显扩张。

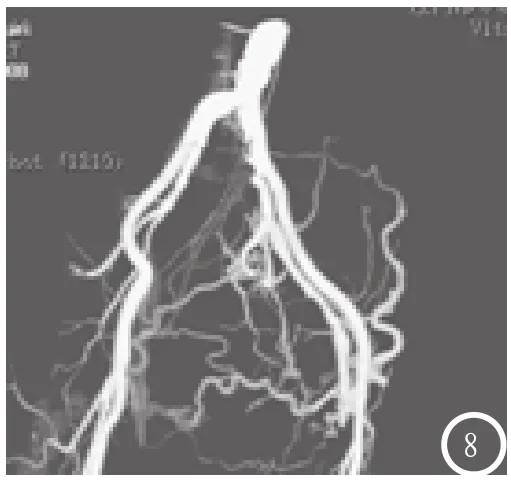

图8 女,75岁,左侧髂内动静脉瘘MIP显示左侧髂内动-静脉同时显影,左侧髂内静脉属支轻度扩张,为窗形动静脉瘘。

1.2 检查方法及图像分析 采用TOSHIBA Aquillion 64层螺旋CT,先行全腹部CT平扫,然后分别行动脉期(35秒)、静脉期(65秒)扫描。主要扫描参数:管电压120KV,管电流300mAs,准直32×1.0mm,螺距0.906,距阵512×512,球管旋转时间0.5s/圈,原始数据重建层厚1.0mm,间隔0.5mm,增强用Medred双筒注射器,19号密闭式静脉留置针,经肘前静脉注射碘海醇(300mgI/ml)80~100ml(1.5ml/kg)和生理盐水30ml,注射流率3~4ml/s。图像后处理:将增强扫描的容积数据传至Vitrea2工作站,常规进行冠状位、矢状位多平面重建(multi-plannar reconstruction,MPR),层厚3mm,间距3mm;血管重建方法包括曲面重建(curved plannar reconstruction,CPR)、最大密度投影(maximum intensity projection, MIP)和容积再现(volume rendering, VR),对瘘口及假性动脉瘤的大小采用工作站图像处理软件自带测量标尺进行测量。由两位副高以上职称的腹部专业医师单独阅片,符合诊断标准的拿入研究样本,并对瘤体的各个径线进行测量。

2 结 果

肠系膜上动脉-门静脉瘘1例。CT平扫左上腹部肠系膜局部稍高密度块影。增强扫描动脉早期门静脉属支和门静脉主干提前显影(图1),左上腹部肠系膜局部异常动脉样强化血管团,呈簇状,异常血管团引流静脉从肠系膜上动脉后方汇入门静脉(图2)。

肠系膜上动脉-下腔静脉瘘1例。CT平扫右下腹肠系膜见多发性异常血管影,增强扫描下腔静脉上腹段提前显影,右下腹异常血管提前显影,表现为异常扩张且簇状集聚的、大小不等的蔓状静脉血管,同层面下腔静脉无造影剂(图3),异常的静脉在右肾静脉下方从下腔静脉右侧汇入下腔静脉,冠状位MIP图显示局部下腔静脉造影剂浓度明显增高且呈喷射状改变(图4)。说明异常汇入的静脉动脉化,管腔内压力明显高于下腔静脉。

左、右髂内动脉假性动脉瘤并下腔静脉动静脉瘘2例。左侧髂内动脉假性动脉瘤的破口(瘤腔入口)直径1.5cm,瘤腔7.1cm×8.1cm×11.4cm,呈葫芦状,出口汇入下腔静脉,直径1.6cm,瘤体内未见血栓形成(图5、6),下腔静脉明显扩张,横断面2.6cm×3.4cm。右侧的一例瘤体3.1cm×3.5cm×3.6cm,呈球形(图7),假性动脉瘤的破口(瘤体入口)直径1.4cm,瘤体出口(汇入下腔静脉)1.4cm,下腔静脉横断面3.7cm×4.6cm,腹腔大量腹水,心脏明显增大。

左侧髂内动静脉瘘1例。CT平扫未见异常,增强扫描左侧髂内动静脉同时显影,且可见左侧髂内静脉轻度扩张,轴位显示左侧髂内动脉瘘口0.7cm(图8)。

3 讨 论

因为外伤的原因,动静脉瘘多发生于四肢。随着医疗技术新项目的开展,特别是血管介入技术和腹部盆腔手术的开展,股部和腹部动静脉瘘的发生率明显升高[3-4]。本组仅1例有手术病史,其余4例没有找到病因,这也可能是造成两例长期误诊的原因。

动脉受损形成动脉壁外血肿,如果没有得到及时正确的治疗,血肿周边形成纤维素性囊壁,即形成假性动脉瘤。当动静脉同时受损时,形成动静脉交通,血流动力学发生短路现象,即形成动一静脉瘘。约60%的动静脉瘘伴发有假性动脉瘤。根据动静脉瘘和假性动脉瘤的关系和形态学特点,将单纯动静脉瘘分为三型[2,4],动静脉紧临相通即窗型,本组左侧髂内动静脉瘘即为窗型(图8)。动脉之间有一管道相连通即管型。第三种为逆行充盈型,即动静脉之间有静脉丛相连通,大量的动脉血经连通的静脉回流,至使静脉动脉化,相应的组织充血,肿胀,本组两例肠系膜动静脉瘘即属于此型(图1-4)。动静脉瘘合并假性动脉瘤分为三种类型,第一类动脉贯通伤,动脉瘤和动静脉瘘在动脉的两侧。第二类为动静脉之间借假性动脉瘤相通,本组2例均属于该类型(图5-7)。第三类为动静脉双双断裂,动静脉近心端相互通连形成动脉静瘘。

动静脉瘘的诊断过去一直认为DSA为诊断的“金标准”[3-5]。一方面DSA为有创检查,另一方面瘤体过大,容易掩盖动静脉的出入口,或者因为假性动脉瘤内的血栓不显影,常常不能显示瘤腔的全貌。近年来随着CT设备和技术的发展,CT、MR血管成像能很好地诊断动静脉瘘[6-7]。从本组资料显示,CT血管造影诊断动静脉瘘显示出以下几方面优势:第一,相对DSA为无创检查。第二,对动静脉的破口全部能够显示并进行准确无误的测量。第三,对瘤体的大小、形态和瘤腔内血栓能清楚显示。第四,通过各种后处理技术能清楚显示动静脉瘘和假性动脉瘤与周围血管和组织、器官之间的关系。第五,CT还能显示其他伴发情况,如组织器官肿胀,腹水等。第六,CT增强扫描能显示静脉提前显影,对该病的早期诊断至关重要。本组5例全部是CT首次诊断,其中3例误诊为其他疾病,1例误诊为扩张性心肌病达1年以上,CT检查诊断为右侧髂内动静脉假性动脉瘤并动静脉瘘(图7);1例误诊为低蛋白血症达10年以上,CT检查确诊为肠系膜上动静-下腔静脉瘘(图3-4);另1例误诊为下肢深静脉栓塞1年余,CT检查诊断为在侧髂内动静脉瘘(图8)。因此,CT检查为动静脉瘘的有效检查方法之一。

1.Sobnach S,Nieol A J,Nathire H,et a1.An analysis of 50 surgically managed penetrating subclavian artery injuries[J].Eur J Vase Endovasc Surg.2010.39(2):155-159.

2.易峰涛,魏崇健,宋华志,等。外伤性假性动脉瘤与动静脉瘘的影像学研究及介入治疗[J].实用医学杂志.2010.26(21):3967-3969.

3.孙健鸣,时德,赵渝,等。动脉瘤、动静脉瘘模型在CDFI、CTA、MRA、DSA的表现[J].中国医学影像技术.2005.21(1):21-28.

4.张建廷,郗二平,陈刚,等。外伤性假性动脉瘤与动静脉瘘的血管造影表现及治疗[J].实用放射学杂志.2012.28(2):280-282.

5.Scholtz W,Jatcgaonkar S,Haas N A。Successful interventional treatment of a retrosternal pseudoaneurysm of the ascending aorta with an Amplatzer Vascular Plug II[J].J lnvasive Cardiol.2010.22(3):44-46.

6.袁知东,王成林,石桥,等.多层螺旋CT胸部薄层平扫肺血管三维重组诊断肺动静脉瘘的价值[J].中国CT和MRI杂志,2012,10(4):18-20.

7.朱新进,熊华峰,李蜀光等.16排CT血管分析软件在颈动脉海绵窦瘘瘘口显示中的应用[J].中国CT和MRI杂志,2005,3(3):27-29.