解决无单放货问题的现实之需和立法建议

2014-11-21胡诗雪

胡诗雪

(北京大学 法学院,北京 100871)

一、现实之需——立法原因及背景

对于无单放货问题,有两种解决路径:其一,修改法律,在现有法律框架内进行修补,以达到缓解无单放货的目的;其二,革新技术,通过推广电子提单等来弥补传统纸质提单的不足,从而解决无单放货问题。[1-2]对于运输单证的革新,电子提单的推广在现实中尚存许多客观限制和问题,因此第二种思路并不能完全解决问题,故修改现有法律不失为最佳选择。

在笔者看来,法律规则的修改目的是解决航运发展中出现的新问题。现阶段,中国为何要在海商法中对无单放货问题加以规制?笔者将以实证的方法回答这一问题,论证无单放货制度建立的必要性。

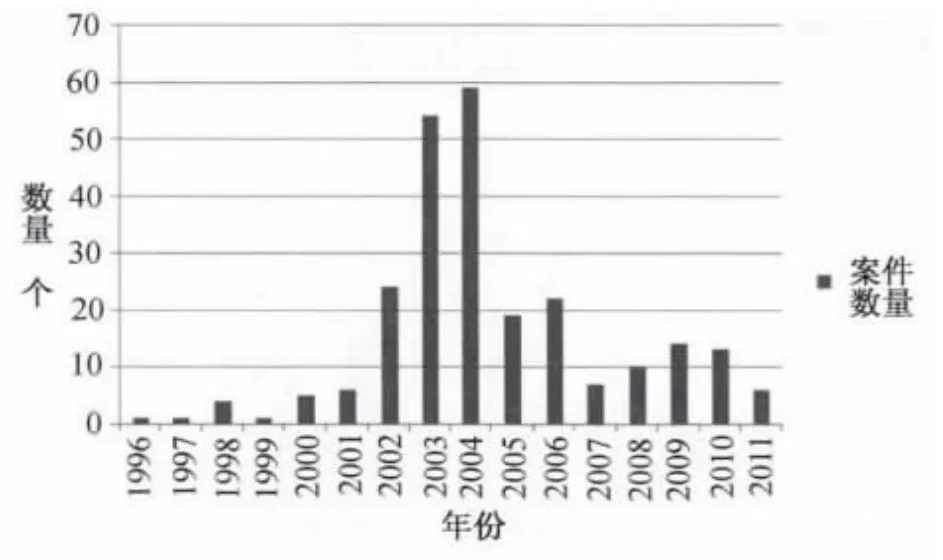

笔者首先在北大法律信息网的司法案例数据库中以“无单放货”为案由进行检索,共找到全国各级海事法院1996年至2011年间共250余个有关无单放货的案件。接下来根据年份对这250余个案件进行分类,统计出每年无单放货案件数量,结果如图1所示。

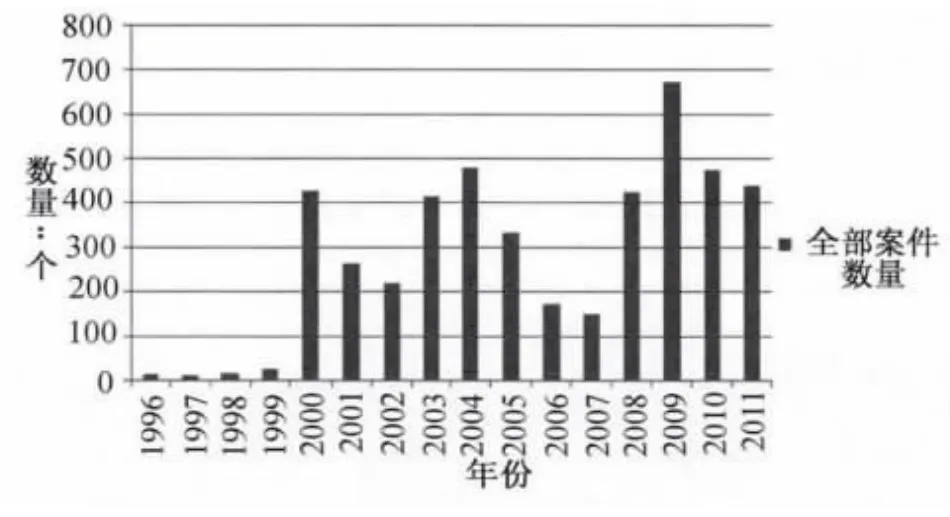

从图1可见,从绝对数量上看,2002年至2006年间无单放货的争议较多,而2009年以后,各年的无单放货争议有所下降。为了更好地说明无单放货问题的严重性,笔者接着在同一数据库中统计了1996年至2011年间各年度所有的海事案件数量,如图2所示。

图1 各年无单放货案件数量

图2 各年海事案件总数量

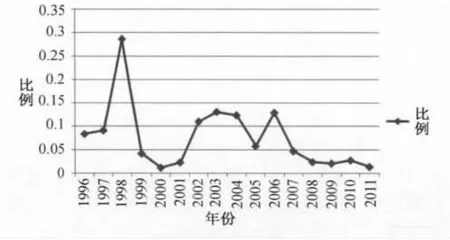

在图2中,各年所有海事案件的分布与图1无单放货案件各年分布并不相同。笔者接着在两份数据的基础上,统计出各年无单放货案件占当年所有海事案件的比例,形成图3,如下所示。

图3 无单放货案件所占比例

从图3可见,无单放货案件在数量上占到了所有司法案件的10%左右,某些年份中,甚至将近30%的海事案件都属于无单放货争议,可见这一问题在海事司法实践中亟待解决。产生无单放货现象的背景有国际货物流转速度的提升、提单遗失、港口惯例和提单欺诈等。在这几项背景和原因中,越往前,承运人无单放货的主动性更高;而越靠后,承运人往往是被动无单放货。

无论是主动还是被动,承运人无单放货成为了海运中的一大“顽疾”。而《中华人民共和国海商法》(简称《海商法》)中却没有对这一现实中较为严重的问题进行法律规制,这种立法的“空档”产生了众多的争议,不得不说是《海商法》的一大缺憾。

从上述图中可观察出的另一个现象是,图2中2009年海事总案件的绝对数量最大,达到672个,而该年的无单放货案件数量却相对较少。这一现象的产生有多方原因。

笔者认为,其中一方面是受全球经济危机的影响,货物贸易有所下降。而另一方面,在2009年年初,《最高人民法院关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定》出台,该规定共计15条,对无单放货问题作了一系列的调整,对中国海运实践产生了重要影响——它直接对无单放货问题进行了规制,对减少相关争议起到了积极作用。虽然司法解释不是真正意义上的立法,但它毕竟为实践者提供了确定的规则和相对稳定的指引,可见规则在现实中的重要性。既然如此,如果能通过立法更加规范地解决无单放货问题,将大大有利于现实的实践,而这正是在《海商法》有关货物交付部分加入无单放货规则的必要性和意义所在。

2008年12月11日,《全程或部分海上货物运输合同法公约》(United Nations’Convention on Contract of Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea,简称《鹿特丹规则》)在联合国大会上获得通过。立法者试图以该规则取代《海牙规则》《维斯比规则》及《汉堡规则》,进而统一国际海运立法。该规则第九章专门调整货物交付问题,第45条至第47条规定了一系列对无单放货问题的具体规则。

目前学界正在热烈地讨论《海商法》修改问题,许多学者建议中国加入《鹿特丹规则》或以其为蓝本对《海商法》进行修改。[3-6]毫无疑问,这一公约为中国修改《海商法》提供了契机;但笔者同时认为,这是一个法律移植与法律本土化的过程。《海商法》主要移植于国际海事公约,而这一过程中本土化问题是一个永恒的主题。“欲实现中国海上运输法的理论体系的完美,必然走‘由被动接受到主动选择’的道路,而且一定要构架符合中国航运国情和国家利益的海上货物运输法理论体系。”[7]简言之,立法的必要性不在于某一外国法律或国际公约有多么先进,而在于上述规则是否能解决中国国内的现实问题、符合中国的立法目标。

二、平衡之术——立法目标及原则

法律是平衡的艺术,对无单放货问题进行立法也需要平衡法律关系中的不同主体与不同价值。

(一)对不同主体的平衡

由于提单的法律性质所决定,无单放货问题所涉及的法律关系包括海上货物运输关系、国际货物买卖关系和国际支付关系。虽然从海商法意义上来看,无单放货所直接涉及的仅有海上货物运输关系中的主体:承运人、实际承运人、托运人、(实际)托运人、提单持有人、收货人等。在这些主体中存在货物买卖关系和国际支付关系,因此无单放货亦影响了国际货物买卖和国际支付结算。

国内的理论和实务界在评论无单放货时,有一部分批评者将货物买卖和支付结算关系中的主体作为主要利益考虑方来抨击无单放货制度的建立。在讨论《鹿特丹规则》有关无单放货利弊的文章中,常见此观点。[8-9]但笔者看来,这种考量似乎犯了前提性的错误。提单在货物买卖环节和支付环节的功能是不同的,其涉及的法律关系亦不同。“在运输、贸易、结算等不同环节中,其功能和作用并非完全相同,也并非始终具有运输合同证明、货物收据、物权凭证等功能。因此,将提单在各个环节中的不同功能都认定为提单在运输环节中的功能,是否妥当?”[10]需要指明的是,《海商法》并非提单法。《海商法》的主要调整范围仅仅为“海上运输关系”和“船舶关系”①这一点体现在《海商法》总则中。需要说明的是,有关《海商法》的调整范围并非不可改变。但笔者认为《海商法》的调整范围不会有太大的更改,因此仍以现有《海商法》总则第1条有关《海商法》调整范围的规定为准。,而不包括与之密切相关的货物买卖和支付结算,因此在讨论《海商法》修改目标时,应更主要地考虑运输关系各方的利益平衡,而非将所有相关方的利益放在同一重要的地位——《海商法》不应承担其本不应承担的立法目标,更不应过分考虑其本不应重点考虑的法律关系。当然,一部法律的修改肯定会影响方方面面,《海商法》的修改也面临同样情况。这里,笔者并非主张忽视货物买卖中的双方和支付结算中的各方利益,而是想表明海商立法的讨论重点应当放在运输关系各方的权益平衡和保护上,为他们提供周全的法律保护和行为指引。而除《海商法》外,在买卖环节有《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)和《联合国国际货物买卖合同公约》进行调整,在支付关系中有《中华人民共和国票据法》和其他金融法对提单进行调整。即使上述法律可能对当事方的保护不够周全,但如果因此而在《海商法》中对上述两种法律关系进行过多考虑,或将其主体与海上运输关系或船舶关系主体置于相同的立法位置,无疑是舍本逐末、越俎代庖。这与否定在《海商法》中规定无单放货制度的危害同样巨大。

在运输关系中,传统观点认为,承运人只能凭单放货,因此无单放货直接造成的损失往往由承运人一方承担。虽然承运人可以要求提供担保以对自己进行保障,但这种保护往往是事后的,不但程序复杂,而且很有可能使承运人无法完全弥补自己的损失,这对承运人而言过于不利。因此,新修改的法律需要在重新评价各方主体的利益、承受风险的能力、是否具有过错等等因素的基础上设计出一套合理的规则,主要考虑和平衡运输关系中各方权益。

(二)对不同价值的平衡

传统立法禁止无单放货主要是基于交易安全的考虑。立法者们认为,严格无单放货可以保障提单持有人的利益,保障提单的流通性和担保利益,并降低承运人的风险。但现实中,由于提单的易伪造特质,法律规则并不能绝对地保护交易的安全,并且在经济利益的驱动下,无单放货现象屡禁不止并且愈演愈烈。这种经济利益的背后,实际体现了实践中的法律规制对象对交易效率的需求。既然经济实践中产生了这种需求,作为“上层建筑”的法律当然应该回应并尽量满足,而不是一味地回避和强制。

但一些人认为,如果法律为无单放货放了通道,势必影响交易的安全,不利于海上运输的发展。[7]这里,笔者承认在不同的法律价值之间存在着张力,但这种矛盾或许被学者们放大了,形成了立法不得不在效率与安全之间任选其一的误导。

其实,立法的目标本不应当是单一、局限的,而应当是多元化的,为不同的实践需要提供不同的法律规则。换言之,好的《海商法》应当是可供选择的,让追求效率或安全的不同当事人在其中都能满足自己的需求。因此,《海商法》中对无单放货问题既不能全盘否定或回避,也不能彻底抛弃凭单放货的作法,而应当对两种模式下的交货均作出规定,让实践中有不同需求的人在一定范围内进行选择,从而满足安全和效率的多重目标。

简言之,无单放货的法律规制应主要确保海上运输关系中各方权益的平衡,并有效协调交易安全和效率价值——这是构建无单放货法律规则的立法目标和原则。

三、立法思路及建议

目前,国内对《海商法》中关于无单放货问题的修改建议主要以国际社会上最新的公约——《鹿特丹规则》为蓝本,但笔者认为,中国不应照搬《鹿特丹规则》对《海商法》进行修改,而更应当在考察国内需求的基础上参考国际和国内的规定。

(一)国际公约之优劣

在《鹿特丹规则》之前的国际海上运输公约中鲜有对无单放货问题的直接规定。

1924年的《海牙规则》第3条第4款规定,提单上载明的货物主要标志、件数或重量和表面状况应作为承运人按其上所载内容收到货物的初步证据。《维斯比规则》在第1条第(b)项则补充规定:“……当提单转让至善意的第三人时,与此相反的证据将不能接受。”这些规定有利于保护提单的流通与转让,也有利于维护提单受让人或收货人的合法权益。但《维斯比规则》并没有明确规制无单放货。

《汉堡规则》第1条第7款规定:“提单,是指用以证明海上运输合同和货物由承运人接收或装船,以及承运人保证据以交付货物的单证。单证中关于货物应按记名人的指示交付、或者按指示交付、或者向提单持有人交付的规定,构成此种保证。”至此,提单拥有了三项属性:第一,提单是海上货物运输合同的证明;第二,提单是承运人接收并掌管货物的收据;第三,提单是收货人向承运人收取货物的提货凭证。《汉堡规则》虽未明确反对无单放货,但其已明确指出提单具有提货凭证功能。可见,《汉堡规则》较为明确地否定了无单放货的合法性。

1996年12月16日在联合国国际贸易法委员会第85次全体大会上获得通过的《联合国国际贸易法委员会电子商务示范法》中对“数据电文”的规定重新引发了人们对凭单放货原则的思考。该法第6条至第8条明确了在一定条件下数据电文具有与书面文件或原件同等的地位。这些规定挑战了传统提单的功能,对狭义的凭单放货(凭纸版提单放货)的原则提出了新的讨论主题。

随着传统国际货物贸易方式、运输方式的巨大变化,《鹿特丹规则》回应了现实中的新问题,第一次对无单放货问题进行了具体全面的规定。《鹿特丹规则》中有关无单放货的规定主要体现在公约第45条至第47条中。从这三条中可以看到《鹿特丹规则》在处理无单放货时的立法特点。

一是引入当事人意思自治原则来协调无单放货与凭单放货中安全与效率的价值冲突。公约之所以做出这样的安排,主要是考虑到无单放货现象已经大量存在的事实,而凭单放货的传统规则已经不能完全符合实际操作的需要。当事人在签订运输合同时,完全可以依据此项运输的实际需求来提前确定提单类型和当货物到达目的地时是否需要凭单交货。比如当运输距离较近且提单为指示提单时,双方可以明确预知船速会远远超过单证流转速度,则可以提前约定承运人不必凭单放货,而允许其凭控制方的指示以完成交货的义务;当然,当航程较远时或是出于提单流通的安全性考虑,双方也可以约定承运人必须凭单放货。但是公约虽有如此规定,并不是说运输单证就绝对不再具有提货凭证功能,公约下承运人需不需要凭单放货可由当事人预先约定,因此在提单的三项功能中,只是提货功能受到了部分的弱化。

二是《鹿特丹规则》并没有笼统地肯定或否定无单放货的合法性,而是根据不同的提单类型而分别进行规定。第45条规制的是未签发可转让运输单证或未签发可转让电子运输记录时的交付,即未签发提单的交付,在此种情况下,承运人和托运人之间本身不存在提单。第46条规制的是签发必须提交的不可转让运输单证时的交付,即承运人必须凭单交货且该单证是不可转让时的情况。第47条规制的是签发可转让运输单证或可转让电子运输记录时的交付,即未规定承运人必须凭单交货且提单是可转让的情况。《鹿特丹规则》依据对上述不同的情况对当事人进行了不同的规制,具体问题具体分析,具有较好的规则灵活性。

三是《鹿特丹规则》本身并没有抛弃传统凭单放货原则,而仅将无单放货作为例外。因为从上述三条的行文结构上看,第46条和第47条均在第1款规定了凭单放货规则,而在之后规定无单放货规则时都有“在不影响上述……的情况下”等表述,体现出《鹿特丹规则》的起草者并非要推翻凭单放货的做法,而是赋予了当事人选择的权利,并在当事人选择无单放货后对其选择进行行为指引。同时,为了弥补运输单证的提货凭证这一功能的弱化,公约还加入了另一个新的制度设计,即对控制权的引入。依据公约,承运人在一定条件下,只有凭控制方的交货指示才可以完成其交货的义务。

从公约的规定中可以看出,《鹿特丹规则》相对以往任何一个公约都更加灵活,符合航运实践中对效率的绝对追求,利于国际贸易的发展。因此上述种种立法技巧值得肯定和借鉴。

但是,借鉴并不意味着抄袭,笔者认为中国在《海商法》中加入无单放货规则时不应照搬该规则的原有结构和文本,原因如下。

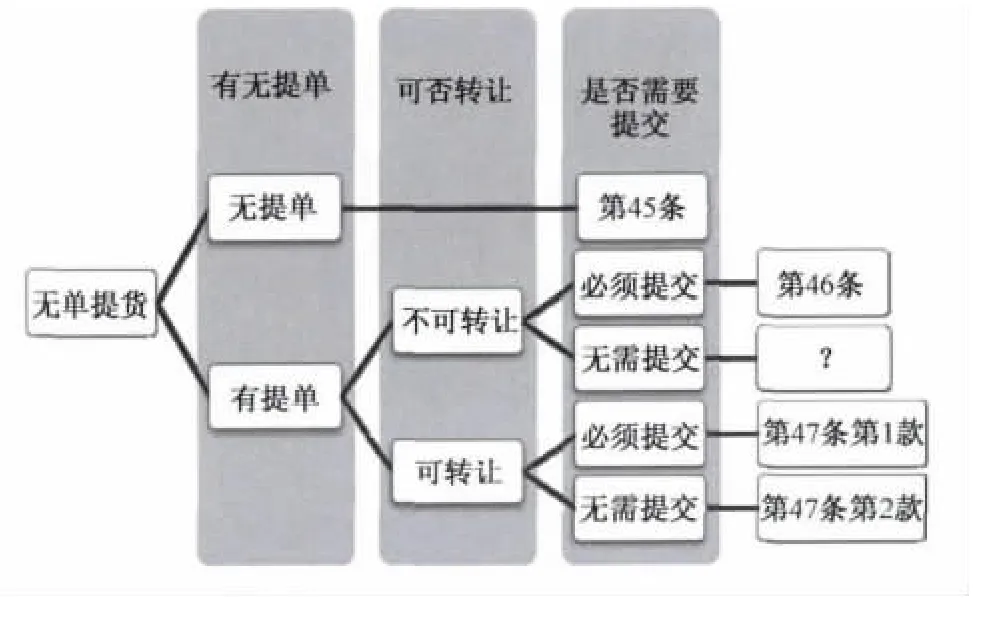

首先,《鹿特丹规则》的条文结构存在漏洞。根据第45条至第47条的标题(“未签发可转让运输单证或未签发可转让电子运输记录时的交付”、“签发必须提交的不可转让运输单证时的交付”、“签发可转让运输单证或可转让电子运输记录时的交付”)可以发现,公约起草规则的标准有三个:有无提单、是否可转让、是否必须提交。根据这三个标准可以将《鹿特丹规则》有关无单放货规定的条文逻辑梳理,如图4所示。

图4 《鹿特丹规则》第45条至第47条逻辑结构

从上图中可以清晰地看到,对于存在不可转让提单且无需提交提单时的交付,《鹿特丹规则》没有进行规定。并且这种多标准的立法结构略显杂乱。

其次,中国代表团在起草规则会议中对第47条提出了种种意见,包括:该条第2款第(a)项中规定“持有人接到了到货通知而未在货物到达目的地后向承运人主张提货的,承运人可以通知托运人请求就货物交付发出指示”,但这里承运人很难确定并通知持有人,故该条规定不具操作性;该条第2款第(b)项中赋予承运人根据托运人或单证托运人指示交货,并且由后者提供无单放货的担保并承担责任,但这一做法将导致托运人不会发出指示,因而该条亦不具有可行性。[11]可见,在具体条款上公约尚存改进之处。

再次,《最高人民法院关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定》2009年已经出台,而其中部分条文与《鹿特丹规则》存在冲突。这意味着国际公约的规则与中国的司法实践之间尚存距离和差异,如何协调二者的关系也需要立法者在修改《海商法》时予以谨慎考虑。

(二)国内现有规则及实践

《海商法》就有关无单放货问题可以借鉴《鹿特丹规则》中的三点:引入当事人意思自治、具体类型具体规定、以凭单放货为原则以无单放货为例外。而在起草具体规则时应当更加注重中国现有的规则和实践。

首先,在结构上,借鉴《鹿特丹规则》,可以在规定凭单放货规则之后将无单放货作为例外规定,并且引入当事人意思自治——当事人可根据其自身对航运状况、风险的判断和对效率—安全的偏好来选择采用凭单放货规则还是无单放货规则。而根据《海商法》现有第79条有关提单转让的规定,可以将无单放货的具体规则分为承运人未签发提单、签发记名提单、指示提单和不记名提单几种情况下的无单放货。这样以法律关系的客体为标准进行分类不仅逻辑上较为清晰完整,且可与前后文保持统一。

其次,应在无单放货规则中引入电子提单的内容,因为这一立法修改有其现实需要。20世纪90年代,中国开始全面展开EDI的应用研究。随着中国外经贸部等相关机构推广工作的有序开展,EDI技术也在中国落地生根。2000年3月,中国远洋运输集团公司与Bolero.net合作,试运行电子提单机制。香港中国银行集团以及中国国际电子商务中心等相关机构均开始与Bolero.net合作,试图引入电子提单机制。中国关于电子提单的法律规定主要包含在《合同法》与《中华人民共和国电子签名法》(简称《电子签名法》)中。《合同法》第11条、第16条、第26条及第34条分别规定了数据电文的合法性、到达时间以及电子合同的成立地点。《电子签名法》分别对数据电文及电子签名法律效力、可靠电子签名应具备的条件、数据电文视为原件的认定条件等问题作了相应规定。中国关于电子提单的法律规定主要通过电子商务立法来实现,《海商法》没有承认电子提单的法律地位。这就意味着,从技术层面来看,电子提单已经在中国扎根,但是,从法律层面来考察,以电子提单为核心的相应的法律配套机制尚未建立。因此,可以利用《海商法》修改契机,在规定无单放货的同时明确电子提单的地位,将《合同法》《电子签名法》与《海商法》规则统一,在无单放货制度中包含电子提单的规定,使其能类比适用。

再次,2009年3月5日,《最高人民法院关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定》正式实施,对无单放货问题作出了专门的规定。司法解释是法院在司法审判中基于大量审判案件的总结,可以说它是实践的抽象、立法的前奏。因此,可以在起草规则时将该司法解释中的部分条文转述纳入新法之中。

(三)外国立法模式

法律作为社会的上层建筑,总是根植于相应的社会实践。纵观外国有关提单的立法模式,发现其国内法亦受到社会实践的深刻影响。

有关提单的法律最早见之于16世纪末,当时“欧洲的海商法有了重大发展……一些海运发达国家为了适应航海贸易的需要,根据较为通行的习惯法,相继制定了本国的海商法”。[12]其中就出现了首部针对提单的专门法律,即英国的《提单法》(Bill of Lading Act)。而其他国家针对提单的规则均散见于国内的海商法中,例如瑞典1667年的《海商法典》、美国1893年的《哈特法》。这一时期,对提单的专门立法较少。

第一次世界大战后,随着各国贸易往来的增加,提单的纠纷越来越多,各国纷纷对此制定了一系列国内规范。这一时期,对提单的专门立法有美国1916年颁布的《联邦提单法》(The Pomerene Act,又称《柏美仑法》);而大陆国家则多在民、商法典中设立专节对提单进行规范,如《德国商法典》第642条至第656条,《希腊海事私法典》第6章第6节等。[13]

由此可见,英美两国对提单有专门立法,同时在实践中通过司法判例逐渐积累了有关无单放货的规则。而大陆法系的国家则主要在基本法典中设立专节来规制提单产生的问题,其规范也相对分散。

面对上述不同的立法模式,笔者认为中国不应照搬,而应主要结合中国国内实践和国际公约规则对中国法律进行完善。

首先,考虑立法修改的难易程度,笔者不建议在现阶段用提单特别立法来解决无单放货的问题,即不采用英美的立法模式。另一方面,考虑立法的体系性,笔者亦不建议将有关无单放货的规则散落于一个庞大的法典中,即不采用大陆法系国家的大多数做法。笔者认为可在中国现有《海商法》第四章的货物交付一节集中对无单放货问题进行规制。

其次,从规定的内容上看,国际公约是各国根据自身的国家利益在长期的博弈中形成的产物,其自身吸收了各法系的不同做法,反映的是国际上的一般实践,对中国立法更具有借鉴意义。

再次,《海商法》在立法初期即主要参考了当时的国际条约,已经具有了一定的体系,若参考外国某国的立法可能将使移植而来的规则难以“生存”、“长大”①何勤华教授认为,法的移植和本土化是各国法制建设中的重大事件问题,讨论的主要内容是一国的法律可否为他国所移植以及移植后能否“生存、长大”的问题。,[14]英国或美国的规定即使再完备,由于其财产权利体系与中国的体系不同,若用大陆法之物权或债权理论来移植英国的规则,极容易产生误解甚至曲解。因此,考虑到海上货物运输法的统一性趋势和国际公约的相对普遍性、现有国际公约的优点和中国海商法立法的历史,对现有货物交付规则的修改需要兼顾国内外现有法律和实践——一方面参考现有比较完整、先进的国际公约进行批判地学习、借鉴;但更重要的是要基于中国现有制度和做法,将其进行转化纳入新法中。简言之,立法需参考国内外的类似规定,但本土的实践和规则更加重要。

(四)立法建议条文

以此作为中国立法的思路,笔者草拟具体法条如下,以供进一步讨论。

“第四章海上货物运输合同

第五节货物交付

第X条……

第X+1条【一般规则】海上货物的交付以交单提货为原则。但经承运人与托运人协商,承运人可不签发提单或电子提单,或在提单或电子提单中载明无须交单提货。

第X+2条【未签发提单或电子提单规则】未签发提单或电子提单的,承运人应在本法第XX条规定的时间和地点将货物合理交付给收货人。

声称是收货人的人不能按承运人的请求适当表明其为收货人的,承运人可以拒绝交付。

若承运人在本法第XX条规定的时间内经过合理努力无法确定收货人,或收货人未在本法第XX条规定的时间内向承运人主张提取货物的,适用本法第八十六条②指现行《海商法》第86条:“在卸货港无人提取货物或者收货人迟延、拒绝提取货物的,船长可以将货物卸在仓库或者其他适当场所,由此产生的费用和风险由收货人承担。”的规定,承运人免除交付货物的责任。

第X+3条【记名提单规则】一、承运人签发记名提单且该提单中载明必须交单提货的,承运人应在提单所规定的时间和地点将货物合理交付给提单持有人。

记名提单有一份以上正本的,提交一份正本即可,其余正本单证随即失去效力。

二、承运人签发的记名提单中未载明必须交单提货的,承运人应根据提单规定的时间和地点将货物合理交付给记名提单中的收货人。

声称是收货人的人不能按承运人要求适当表明其为收货人的,承运人可以拒绝交付。

三、在上述两款情况下,若记名提单的托运人指示承运人中止运输、返还货物、变更到达地或将货物交给其他收货人的,免除承运人在原有记名提单下的交货义务。

若承运人在交货截止日期后经合理努力无法确定记名提单中的收货人,或记名提单所载收货人未在本法第XX条规定的时间内向承运人主张提取货物的,承运人应请求托运人就货物交付发出指示。承运人按指示交货的,免除其在原有记名提单下的交货义务。

若托运人拒绝发出指示或要求承运人向原收货人交货的,适用本法第八十六条的规定,承运人免除交付货物的责任。

第X+4条【指示提单和不记名提单规则】一、承运人签发指示提单和不记名提单,且该提单中未载明无须交单提货的,承运人应在提单所规定的时间和地点将货物合理交付给提单持有人。

提单有一份以上正本的,提交一份正本即可,其余正本单证随即失去效力。

二、承运人签发的指示提单和不记名提单中明确载明无须交单提货的,承运人应在提单规定的时间、地点将货物送达并请求托运人指示收货人。托运人在收到承运人指示请求后合理时间内指示收货人。

声称是收货人的人不能按承运人要求适当表明其为收货人的,承运人可以拒绝交付。

三、在上述两款情况下,若托运人拒绝指示或承运人在交货截止日期后经合理努力无法确定提单持有人或收货人的,适用本法第八十六条的规定,承运人免除交付货物的责任。

第X+5条【提单中载明交单放货时承运人无单放货的责任】在上述第X+3、X+4条第一款,以及提货人凭伪造提单向承运人提货情况下,正本提单持有人可以要求无正本提单交付货物的承运人与无正本提单提取货物的人承担连带赔偿责任。

在本条第一款情况下,承运人承担责任按货物装船时的价值加运费和保险费计算,且不适用本法第五十六条的规定①指现行《海商法》第56条关于限制赔偿责任的规定。。

第X+6条【指示人责任】除上述第X+3、X+4条中第一款外,承运人根据托运人的指示进行交付损害了善意第三方利益的,善意第三方可要求指示的托运人承担赔偿责任。

第X+7条【行政和司法免责】根据卸货港所在地法律规定必须将货物交付海关或港口当局,或到港货物超过法律规定期限无人向海关申报、被海关提取并依法变卖处理、或者法院依法裁定拍卖承运人留置货物的,承运人免除交付货物的责任。但若该货物的处理有损卸货地公共利益的,承运人应承担相应责任。”

需要说明的是,第X+1条是一般规则。第X+2条至第X+4条是根据不同的提单类型进行的分类规定,在其中融合了《鹿特丹规则》第45条至第47条的特点和《最高人民法院关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定》的第1条、第9条、第10条以及《电子签名法》内容。而上述第X+5条和第X+6条是责任条款,主要以《最高人民法院关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定》的第4条、第5条、第6条、第11条为参考。上述第X+7条是额外的免责条款,根据的是《最高人民法院关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定》的第7条、第8条,同时考虑了近些年中国进口洋垃圾的现实问题。

四、结语

综上所述,中国现有立法中缺乏无单放货的制度,大量无单放货的案例亟需立法进行规范。在立法目的上,笔者建议中国建立无单放货制度的目标应主要定位于平衡海上运输法律关系的各方权益,而非所有相关主体的利益;同时,应兼顾效率和安全,而不应仅考虑其中某一方面。在立法路径上,笔者建议应主要基于中国现有立法和最新司法实践成果,并参考借鉴最新的国际公约《鹿特丹规则》,利用修改《海商法》之契机,建立中国的无单放货法律制度。最后还提出了具体的立法条文和说明以待进一步讨论。

《海商法》需要在国际化与本土化、特殊化与一般化之间“拨开迷雾,找到正确的方向”,[15]上述建议仅仅是讨论的开始,规则的改进仍需后来者的不断推动。

[1]纪荣泰,王楠.无单放货法律性质之法理分析与救济途径选择[J].现代财经,2008(5):90-93.JI Rong-tai,WANG Nan.The legal nature and relief choice of delivery of goods without the original B/L[J].Modern Finance and Economics,2008(5):90-93.(in Chinese)

[2]刘刚仿.国际货物买卖中无单放货问题的解决路径探析[J].国际贸易问题,2010(6):121-128.LIU Gang-fang.Solution path of delivery of cargoes without B/L in international sales of goods[J].Journal of International Trade,2010(6):121-128.(in Chinese)

[3]司玉琢.《鹿特丹规则》的评价与展望[J].中国海商法年刊,2009(1):3-8.SI Yu-zhuo.Evaluation and prospects of the Rotterdam Rules[J].Annual of China Maritime Law,2009(1):3-8.(in Chinese)

[4]郭萍,张文广.《鹿特丹规则》述评[J].环球法律评论,2009(3):133-144.GUO Ping,ZHANG Wen-guang.Evaluation of the Rotterdam Rules[J].Global Law Review,2009(3):133-144.(in Chinese)

[5]李海.《鹿特丹规则》:一个值得珍惜的统一法律的机会[J].中国海商法年刊,2010(1):11-14.LI Hai.The Rotterdam Rules:a cherishable opportunity for the unification of the law[J].Annual of China Maritime Law,2010(1):11-14.(in Chinese)

[6]王祖温.我国应早日加入《鹿特丹规则》[N].现代物流报,2011-03-15(A8).WANG Zu-wen.China should sign the Rotterdam Rules early[N].Modern Logistics,2011-03-15(A8).(in Chinese)

[7]马得懿.海上货物运输法强制性体制论[M].北京:中国社会科学出版社,2010:23-24.MA De-yi.On the mandatory legal regime under the law of carriage of goods by sea[M].Beijing:Chinese Academy of Social Science Press,2010:23-24.(in Chinese)

[8]姚莹.《鹿特丹规则》对承运人“凭单放货”义务重大变革之反思——交易便利与交易安全的对弈[J].当代法学,2009(6):125-128.YAO Ying.Reflections on the major reform of the carriers obligation of“delivery of goods with production of B/L”in the Rotterdam Rules[J].Contemporary Law Review,2009(6):125-128.(in Chinese)

[9]塔利莉.《鹿特丹规则》规制“无单放货”问题之考探——理想与现实的碰撞[J].前沿,2012(4):70.TA Li-li.Reflections on the rules of“delivery of goods without B/L”in the Rotterdam Rules[J].Forward Position,2012(4):70.(in Chinese)

[10]司玉琢,汪杰,祝默泉,沈晓平.关于无单放货的理论与实践——兼论提单的物权性问题[J],中国海商法年刊,2000(11):24.SI Yu-zhuo,WANG Jie,ZHU Mo-quan,SHEN Xiao-ping.Theory and practice on delivery of cargo without bills of lading[J].Annual of China Maritime Law,2000(11):24.(in Chinese)

[11]司玉琢,韩立新.《鹿特丹规则》研究[M].大连:大连海事大学出版社,2009:307-308.SI Yu-zhuo,HAN Li-xin.A study of the Rotterdam Rules[M].Dalian:Dalian Maritime University Press,2009:307-308.(in Chinese)

[12]司玉琢,胡正良,傅廷中,等.新编海商法学[M].大连:大连海事大学出版社,1999:27.SI Yu-zhuo,HU Zheng-liang,FU Ting-zhong,el al.New maritime law[M].Dalian:Dalian Maritime University Press,1999:27.(in Chinese)

[13]刘昕.提单权利研究[M].北京:知识产权出版社,2008:20.LIU Xin.A research on rights of bill of lading[M].Beijing:Intellectual Property Rights Press,2008:20.(in Chinese)

[14]何勤华.法的移植与法的本土化[M].北京:法律出版社,2001:1.HE Qin-hua.The transplantation and localization of law[M].Beijing:Law Press,2001:1.(in Chinese)

[15]郭瑜.海商法的精神——中国的实践和理论[M].北京:北京大学出版社,2005:231.GUO Yu.The spirit of maritime law——the practice and theory of China[M].Beijing:Peking University Press,2005:231.(in Chinese)